الرواية والمستقبل.. فرانكشتاين.. تحذيرات مارى شيلى المبكرة من غطرسة التقدم العلمى

- ظهرت رواية شيلى فى بدايات القرن التاسع عشر فى وقت كان الطموح العلمى بلا حدود

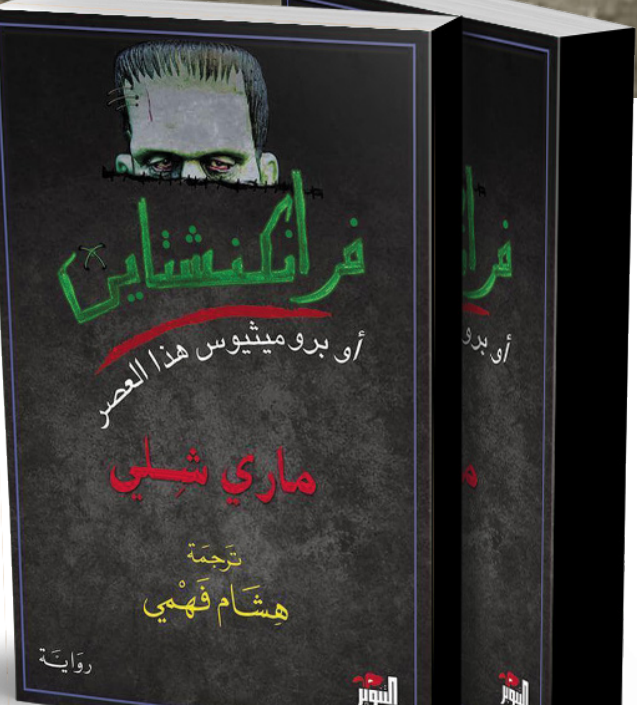

على الرغم من أن تاريخ نشر رواية «فرانكشتاين.. برومثيوس هذا العصر» يعود إلى ما يربو عن مائتى عام، فإن قصتها وحبكتها لا تزال تتردد حتى اليوم صانعة صدى لم يخفت رغم تعاقب السنوات، وخالقة تأويلات تُلائم كل عصر وتتفاعل مع مستجداته. يمكن إرجاع ذلك إلى استلهام حبكة الرواية فى الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية وحتى المعالجات المقدمة للأطفال ما جعل قصة الرواية ذائعة الصيت، ومع ذلك، فإن الوعى والتحذير المبكر مما قد يؤول إليه الولع الإنسانى بتجاوز الواقع وتحسينه بأى طريقة ومهما كانت العواقب هو ما منح الرواية حتى اليوم تلك الأهمية.

العديد من القصص الطريفة تحيط بملابسات كتابة هذه الرواية، فمع أن المؤلفة الإنجليزية مارى شيلى قد كتبت الرواية وهى فى الثامنة عشرة من عمرها، فإن ذخيرة من الخبرات كانت معينًا لها لتكتب رواية محملة بالمعانى التاريخية والفلسفية والاجتماعية وبالوعى المستقبلى الثاقب لمآلات راهنها، فقد شهدت شيلى حياة أسرية معقدة جعلت لديها خبرة واسعة بالعلاقات الاجتماعية وتعقيداتها، وترعرعت مع والدين كانت الكتابة والقراءة من اهتماماتهما الأساسية، إذ كان والدها الكاتبَ ويليام جودوين، ووالدتها الكاتبة مارى وولستونكرافت، فنشأت على الولع بالقراءة والاطلاع، غير أن الفترة التى كتبت بها رواياتها «فرانكشتاين» كانت لها قصة أخرى.

بدأت الرواية مع اقتراح بإقامة مسابقة لكتابة قصص الأشباح، فانبثقت فكرة الرواية التى كانت تنتوى كتابتها على شكل قصة فى البداية فى مخيلتها، إلا أنها وبتشجيع من زوجها الشاعر بيرسى شيلى شرعت فى كتابتها على صورة رواية كاملة. ومع ذلك فالرواية تدين لذخيرة معرفية سابقة أبانت عن نفسها فى الرواية وكانت قد تشكّلت جراء تلك النقاشات التى انخرطت فيها شيلى مع مجموعة من أصدقائها الكتاب والشعراء آنذاك حول مختلف الموضوعات من الأدب الإنجليزى إلى الكتابات القديمة إلى الاكتشافات العلمية والسياسات الأوروبية بشكل عام.

تُصنف رواية شيلى ضمن الأدب القوطى، ذلك الذى يعتمد على الغموض وموضوعات الرعب والأشياء الخارقة للطبيعة، وفى الآن ذاته تندرج ضمن أدب الحقبة الرومانسية التى أرادت مجابهة النظرة العقلانية لشتى أوجه الحياة، إذ آمن الرومانسيون بتعزيز المشاعر والخيال وبأهميتهما فى الحياة الإنسانية، ومع ذلك تتجاوز الرواية هذا وذاك لتكون رواية تحذيرية من المستقبل المنتظر لعالم بدا أن السيطرة على تطوره المتسارع آنذاك غير ممكن.

لا تذكر الرواية عامًا بعينه، فرغم بداياتها برسائل تحدد اليوم والشهر، يستعاض عن تاريخ السنة بذكر «القرن الثامن عشر»، وهو ما يمنح الرواية بعدها التأملى فيما شهده هذا القرن من تطورات علمية وثورة صناعية عززا من الإيمان بقدرة العلم على تطوير الحياة الإنسانية، وبقدرة الإنسان الأوروبى وسعيه الجنونى لغزو بقاع مجهولة من الكرة الأرضية وفرض الهيمنة عليها.

ظهرت رواية شيلى فى بدايات القرن التاسع عشر فى وقت كان الطموح العلمى بلا حدود. فى دراسة بعنوان «فرانكشتاين مر من هنا.. تجارب علمية صادمة شكلت خلفية الإلهام الأدبى»، تحدث إيوان مورس عن جمعية أنشأها طبيبان من إنجلترا عام ١٧٧٤ تحمل اسم «جمعية إعادة الحياة للغارقين»، هدفا من خلالها إلى محاولة إنقاذ أرواح الأشخاص الذين قد يظن أنهم غرقوا بينما هم على قيد الحياة، أثارت قصص الغرقى العائدين من الموت انتباه الكثيرين ومنهم المؤلفة بالطبع. يذكر مورس فى دراسته أيضًا تجارب أخرى فى السياق ذاته، فيقول إنه فى النصف الأخير من القرن الثامن عشر، اكتشف الطبيب الإيطالى لويجى غلفانى إمكانية عودة الحياة باستخدام الكهرباء فى تجربته على ضفدع، هذه التجارب وغيرها كانت مثيرة ومحفزة لاهتمام وتفكير شيلى الذى تبلور فيما بعد فى عملها الروائى «فرانكشتاين».

رواية الأصوات المتعددة

على الرغم من أن قصة العالم فيكتور فرانكشتاين الذى يصنع مسخًا من أشلاء إنسانية هى الحبكة الأكثر ذيوعًا حول الرواية، فإن «فرانكشتاين» ليست رواية كلاسيكية البناء تقتصر على بناء تصاعدى يطرح فقط هذه القصة، إذ تقدم شيلى رواية متعددة الأصوات عبر سرد دائرى يصل البداية بالنهاية، والراهن بالمستقبل موضع التحذير.

يسرد صوت روبرت والتون؛ الصوت الأول الذى تبدأ منه الرواية عبر رسائل متتابعة يرسلها إلى أخته مارجريت، مغامراته فى البحار التى يروم من خلالها استكشاف أراض جديدة بالشمال الشرقى، وهو فى ذلك الطموح يعبر عن عصر وُسِم برحلات الاستكشاف الباحثة عن معبر شمال شرقى صالح للإبحار، ويكشف عن غطرسة الاندفاع وراء تحقيق المجد والسيطرة.

الصوت الثانى هو صوت العالِم فيكتور فرانكشتاين، وهو المعبر عن غطرسة الطموح العلمى، والذى من خلال حديثه مع روبرت والتون يتعرف القارئ على حياته كاملة منذ الصغر وحتى تحقق أمله المنشود فى صناعة الوحش الذى سيصير سببًا فى تعاسته الأبدية. أما الصوت الثالث فهو المسخ نفسه الذى يأتى فى الرواية بدون اسم إلا أن الكاتبة تفسح له مساحة واسعة للتعبير عن مشاعره وخبراته ورؤيته من الخارج للطبيعة البشرية المعقدة والمتناقضة أحيانًا.

تبدأ الرواية من رحلات والتون الطموح التى تصطدم فى أتونها بالعالم فرانكشتاين الذى لدغته أفعى المعرفة ليصل إلى سفينة والتون وهو إلى الموت أقرب بعد رحلة شاقة لمطاردة صنيعته الذى دمر حياته، وينتهى السرد بموت فرانكشتاين متبوعًا بنحيب الوحش الذى خلقه أمام جثمانه بعد أن قص فرانكشتاين على والتون سيرته كاملة وحذره من الاندفاع وراء رغبات الاستحواذ بلا رادع.

يمنح هذا التعدد فى الأصوات فرصة للقارئ للتفكير فى الاختيارات البشرية التى قد تقود إلى التعاسة بينما يبدو طريقها مفروشًا بآمال السعادة الأبدية، وذلك عبر تأمل قصة والتون التى لم يقيض لها الاكتمال والوصول نحو تحقيق الهدف ومقارنتها بقصة فرانكشتاين التى وصل فيها إلى هدفه فانتهت سعادته بالوصول ومات بعد ما أنهكته محاولات تصحيح خطئه، أما صوت المسخ فيصير فرصة للتأمل فى الطبيعة البشرية وتناقضاتها من منظور مخلوق غير بشرى لكنه مطلع على تاريخ البشر وحضارتهم وثقافاتهم.

التقدم العلمى وشقاء الإنسان

تروى «فرانكشتاين» قصة الإيمان بالقدرات اللا نهائية للعلم على بلوغ السعادة وتحقيق المستحيل بل وحتى إحياء الموتى، وتحذر مما قد تؤول إليه. أراد العالم فرانكشتاين أن يستوعب استيعابًا كاملًا خفايا قوانين الطبيعة منذ صغره، فانصبت اهتماماته على أسرار ما وراء الطبيعة، قرأ المؤلفات القديمة كلها حول الخيمياء وإكسير الحياة، وتعلّق بتحقيق حلم الخلود وسعى إليه بدراسة تالية للعلم الحديث وقوانينه إلى أن صار هدف طرد المرض من الجسد البشرى وإحياء الأشباح والشياطين ماثلًا أمام عينيه لم يغادره إلا بعد أن تحقق ولم يعرف جانبه شديد البغض إلا بعد أن صار حقيقة لا مفر منها.

عكف فيكتور فرانكشتاين عبر أيام وليال على دراسة بنية الجسم البشرى وإمكانية بث الحياة فى الأجسام الميتة إلى أن نجح فى تجميع جسد بشرى لكائن عملاق طوله ثمانية أقدام، ما إن رآه يتحرك أمامه حتى أصابه الهلع وفر خارجًا من الحجرة. يعبر فرانكشتاين عن ندمه مما صنعته يداه فيقول فى حديثه إلى والتون: «من يُمكنه تخيُّل رُعب عملى السِرِّى وأنا أخوض فى عتمة القبور، وأنا أعذِّب الحيوانات الحية لأبعث الحركة فى الجُثة الهامدة؟ إن أطرافى لترتجف الآن، وعينىّ لتدمعان عندما أتذكر، لكن حافزًا لا يقاوَم جعلنى أواصل ما أفعله كالمسعور».

عندما يصل طموح فرانكشتاين إلى ذروة تحققه، يصاحبه الندم والحزن والحسرة الدائمين، فقد قتل المسخ كل المقربين من فرانكشتاين واحدًا تلو الآخر مدفوعًا برغبة الانتقام منه، لأنه لم يحسن صنيعه فجعله منبوذًا من البشر، وهو ما دفع فرانكشتاين قبل وفاته عقب رحلته الشاقة لمحو خطيئته إلى التأكيد على والتون، الذى شرب من كأس المعرفة شديد الإغواء، أن يتعلم «كيف أن تحصيل المعرفة شىء خطير، وكيف أن الشخص الذى يعد بلدته الصغيرة العالم كله أسعد بكثير من هذا الذى يطمح لأن يصبح أعظم مما تسمح الطبيعة».

يصل فرانكشتاين متأخرًا إلى قناعة بأنه فقد السعادة التى كان يحيا بها فى الماضى، حيث كان ينعم برفقة أحبابه وبالاستمتاع بمظاهر الطبيعة الخلابة ووجوه الأطفال البريئة، وأن الهوس بالتقدم العلمى قد قاد إلى شقائه الأبدى.

صناعة المسخ

يثير المسخ الذى خلقه فرانكشتاين الرعب والاشمئزاز، وتبالغ الكاتبة فى وصف بشاعته غير المحتملة ووجهه المنفر. ورغم هذا المظهر شديد القباحة الذى لا ينثنى السرد على تأكيده فى كل مرة، فإن جوهر ذلك المسخ أو باطنه يُترك لتقدير القارئ الذى قد يراوده الشك فى حقيقة احتفاظ المسخ الفرانكشتاينى بكل خصائص الشر وانعدام أى جانب للخير به.

يختلف مسخ فرانكشتاين بالتأكيد عن «مستر هايد» فى الرواية الشهيرة «دكتور جيكل ومستر هايد» التى كتبها الكاتب الإسكتلندى روبرت لويس ستيفنسون ونُشرت لأول مرة فى عام ١٨٨٦. فبينما يظهر هايد فى الرواية باعتباره تجسيدًا للجانب الشرير المحض الذى يضاد تمامًا العالِم الخيّر والطيب هنرى جيكل، فإن مسخ فرانكشتاين يسرد رحلة تحوله من ابتغاء الخير إلى اقتراف الشرور بعد معاناة من النبذ والرفض والعزلة الكاملين.

يدرك مسخ فرانكشتاين الحياة محملًا ببراءة الإنسان البدائى فى مواجهة عالم يستكشفه ويتوصل إلى إمكانات تسخيره بما يوفر له شروط الحياة، يومًا تلو الآخر يتعلم كيف يحصل على الطعام والشراب والمأوى، لكن محاولاته للاندماج الاجتماعى تواجه برفض فظ وقاطع يدفعه نحو عزلة إجبارية ودائمة تجعله ناقمًا ليس فقط على صانعه وإنما على البشر أجمعين.

يتيح السرد عبر صوت فرانكشتاين فى الرواية إثارة أفكار فلسفية وأخلاقية حول صراع البحث عن الهوية فى عالم تواجه فيه بالرفض، فيصير عليك القبول بالهوية التى توسم بها بدلًا من تلك التى ترغب فى الاحتفاظ بها، وكذلك حول الحياة التى تصير محكومة بالوحشية إن انتفت منها الجوانب العاطفية، كما يمنح فرصة للتأمل فى طبيعة الإنسان التى يختلط فيها الخير بالشر والفضيلة بالرذيلة.

تكشف شيلى عبر شخصية المسخ التناقضات فى النفس البشرية، وجوانب الإنسانية المعقدة، وتطرح من خلالها المآلات التى قد يقود إليها العبث بالحدود الطبيعية وتبعات الطموح البشرى، التى قد ينجم عنها «مسخ» ناقم على حياته وصانعه وهو ما يظهر بوضوح فى قوله: «ملعون اليوم الذى تلقيت فيه الحياة، ملعون يا صانعى، لماذا صنعت وحشًا بشعًا تفر أنت نفسك منه باشمئزاز؟ الله برحمته خلق الإنسان فى أحسن تقويم، لكنى مجرد صورة قذرة منك أنت تفوق شناعتها الوصف. إبليس كان لديه رفاقه من الشياطين يخدمونه ويطيعون أمره، أما أنا فوحيد منبوذ».

برومثيوس هذا العصر

تحمل رواية «فرانكشتاين» عنوانًا فرعيًا هو «برومثيوس هذا العصر»، ومن ثم فإن شيلى تستدعى الأسطورة الإغريقية لتكتشف المآلات المحتملة لتحول السعى الإنسانى من البحث عن الخير والحق والمثالية إلى برومثيوس الحديث الذى يبحث عن الخلود والذى يدوخه سكره بكأس المعرفة المقدس.

تروى الأسطورة أن برومثيوس قد خالف رغبة إله اليونان زيوس فى أن تقتصر المعرفة على الآلهة فقط، إذ إنه علّم البشر كيف يستخدمون النار ويصنعون الأدوات ويقطعون الأشجار، واستمر فى تعليمهم أصول المعرفة وتقويتهم بها إلى أن غضب زيوس منه غضبًا شديدًا وعاقبه بعذاب غير محتمل. هنا فى «فرانكشتاين» يواصل «برومثيوس الحديث» ما بدأه سلفه، غير أنه يدفع بالمعرفة إلى حدود قصوى لا تضمن للبشر حياة خيّرة وصالحة، وإنما تنذر بتعاسة البشرية.

من هذا المنظور، يمكن اعتبار الرواية حاملة لنبرة تحذيرية تصلح حتى لأزمنتنا الراهنة التى يراهن فيها أنصار الإنسانية العابرة على إنسان مستقبلى يحتفظ بقدرات تفوق القدرات البشرية المحدودة، ويتخلص فيها البشر من كل عيوبهم التى لطالما أدت إلى فنائهم المبكر أو إلى معاناتهم طوال حياتهم. يميل السرد الروائى نحو تعزيز رفض هذا الامتداد لخط المعرفة، وتتنبأ بأنه سيخلق مسوخًا لن يستطيع البشر التفاهم معها أو تقبلها، وأنه حتمًا سيقود إلى شقاء البشرية، فالنصيحة الأخيرة التى يتركها فرانكشتاين لوالتون قبل أن يفارق الحياة هى البحث عن السعادة فى السَّكينة وتجنُب القاتل من الطموح.