في ذكرى ميلاد جمال الغيطاني.. حوار لم يُنشر مع رفيقة دربه ماجدة الجندى

عندما ذهب محمد مرسى ليحلف اليمين الدستورية كتب جمال فى يوميات الأخبار - مقالًا كان عنوانه «وداعًا مصر التى نعرفها»

عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يحرمونه من العلاج فقد كانوا يريدون قتله والوقائع كثيرة

جمال الغيطانى أكرمنى كرفيقة وزوجة كما لم يكرم أحد زوجته

فى مكان خاص بعقلى وقلبى يسكن الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى.

سحرنى بـ«الزينى بركات»، وأخذتنى «التجليات» من نفسى، وسرقنى بـ«هاتف المغيب»، وأشعل خيالى بـ«حكايات المؤسسة» و«حكايات الخبيئة»، وصادر اهتمامى بـ«دفاتر التدوين»، وتعلمت من إخلاصه لمعنى الوطن فى «أوراق شاب عاش من ألف عام» و«المصريون والحرب»، وتعلقت بلغته من «نفثة مصدور»، وعشت معه على ضفاف إبداعه الصحفى الهائل فى «أخبار الأدب».

عندما مات فى العام 2015 شعرت بفقد صديق لم أجالسه إلا مرات عديدة عابرة، شعرت معه فيها بأننى أعرفه جيدًا، لم أتطفل عليه، فقط كنت أراه قامة شامخة، علا قدرها عندى عندما ختم حياته بمعركة طويلة ومفتوحة مع جماعة الإخوان، فكتب عنها ما لم يكتبه غيره فى سنة سطوتها وسيطرتها على الحكم.

بعد وفاته سعيت إلى معرفته أكثر، فجلست إلى رفيقة دربه الكاتبة الصحفية الراحلة ماجدة الجندى- توفيت فى العام 2021- فى حوار ممتد عبر برنامجى التليفزيونى 90 دقيقة، ويومها تحدثت عنه كما لم تتحدث من قبل.

سرت مع ماجدة الجندى فى حوارى عبر 3 مسارات، فتشت داخلها عن جمال الكاتب الروائى، وجمال الصحفى، وجمال الإنسان الزوج والأب والجد.

سألتها مباشرة: اكتمل مشروع جمال الغيطانى الروائى برحيله... هل وصل ما كتبه إلى قُرائه كاملًا؟

قالت: قبل أن أجيبك أحب أن أقول إن جمال الغيطانى كان مجرة، وليس مجرد مشروع أصيل فى الإبداع، ليس مجرد محب لمصر بل هو العارف بها، وليس مؤسسًا لتجرية صحفية أدبية مهمة بل هو مثقف رفيع المستوى والأداء، وقد ظللت فى معيته ما يقرب من ٤٥ عامًا ولا أزال، وكنت أسأل نفسى دائمًا: لماذا انتبه له القراء فى الشرق والغرب ومبكرًا جدًا؟

قُلت: أعرف أن القارئ العربى انتبه له مبكرًا، فهل حدث هذا فى الغرب أيضًا؟

أجابت: القارئ الغربى انتبه لما يكتبه جمال منذ الثمانينيات، ويمكننى أن أقول لك إن أول طرح للأدب العربى كجزء من الأدب الإنسانى وليس من منظور الأنثروبولوجى وأقسام الأدب المتخصصة كان ترجمة «الزينى بركات»، وكان ذلك من خلال دار نشر فرنسية فى بدايات الثمانينيات.

استفسرت منها: تقصدين أن «الزينى بركات» ترجمت كأدب إنسانى، وليست ترجمة حتى يعرف الغرب كيف يعيش الناس فى الشرق أو من هم هؤلاء الناس؟

قالت: بالضبط... فقبل صدور ترجمة «الزينى بركات»، وأرجو ألا أكون مخطئة، كان يتم التعامل مع الأدب العربى من خلال وسيلتين.

الأولى هى أقسام الأدب المتخصصة وأقسام اللغة العربية فى الجامعات الغربية كجزء من الأنثروبولوجى، يعنى لمعرفة من نحن، كيف نعيش، كيف نحب، كيف نغضب، كيف نعبر؟

والثانية كانت تأتى الدولة وتقول لدار نشر صغيرة نريد ترجمة هذا الكاتب، وتمنحها حق الترجمة.

لكن أن يتم طرح الأدب العربى من خلال دار نشر كبيرة هى «لسوى» الفرنسية من خلال ترجمة لكاتب لا علاقة له بالفرانكفونية من قريب أو بعيد، ويتم البحث عنه ويصلوا إليه ويطرحوا عمله كجزء من الأدب الإنسانى، فقد حدث هذا أول مرة مع جمال و«الزينى بركات»، وللعلم هذه الدار هى نفسها التى كانت تترجم لـ«ماركيز» وكبار الكتّاب فى العالم.

كان يحب الأستاذ نجيب حبًا ساعده على مقاومة أى إغراء بالشهرة أو السبق

سألتها: وكيف وصلوا إلى جمال؟

قالت: وصلوا إليه عن طريق علامة كبير اسمه «جمال بن شيخ» كان قد قرأ «الزينى بركات» وأعجبته، وهو بالمناسبة جزائرى، وكان قطبًا أكاديميًا كبيرًا فى الساحة الثقافية الفرنسية، دلهم على جمال فبدأوا فى البحث عنه، وقد ترجمت «الزينى» بركات إلى ٤٠ لغة، ومنها لغات لا أعرفها من الأساس.

وتستكمل ماجدة ما حدث، تقول: هذه الترجمة كانت نقلة للأدب العربى، حدثت حتى قبل ترجمة أستاذنا وقطبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، الذى ترجم معظم أعماله بعد نوبل، ومعلوماتى المتواضعة أن الترجمات العربية كانت محدودة للأدب العربى قبل ترجمة «الزينى بركات»، وأتذكر أن لحظة صدور هذه الترجمة لم تكن لحظة خاصة لجمال فقط، ولكنها كانت لحظة فارقة للأدب العربى كله.

سألتها: هل كانت لجمال الغيطانى طقوس معينة فى الكتابة؟

أجابت: جمال ولد ليكتب، هو من مواليد ٩ مايو ١٩٤٥ فى جهينة بسوهاج، كان نشاطه الأول والمفضل والقريب إلى قلبه هو الكتابة، وكان يسمى الكتابة «مرمى القتل»... وكان يرفض الاقتراب منها أو المساس بها بأى شكل من الأشكال، كان يعتبر الكتابة عملًا مقدسًا.

قلت لها مداعبًا: وهل كانت الكتابة سببًا من أسباب الخلاف بينكما فى أى لحظة؟

قالت مبتسمة: لم يحدث هذا أبدًا.. جمال كان إنسانًا نبيلًا وليس مجرد كاتب، أنا أكلمك وأنا أعرفه جيدًا، ومن بين سماته أنه كان يحترم المرأة بشكل لا يمكن تصوره، كنت أعتبر نفسى رجعية بالنسبة له.

قلت: رجعية بالنسبة له.. نحن نتحدث عن رجل صعيدى.. هل يمكن أن يستقيم الحال؟

قالت: هذا ما حدث.. لقد جمع جمال الحسنيين، رغم كل خبرته فى الحياة وتجاربه التى مر بها، إلا أنه ظل يعيش بفطرة سليمة نقية.

يومه كان مقسومًا إلى نصفين.. نصف لوظيفته التى يحصل منه على راتبه والنصف الثانى كان يتهيأ ويتهيب للإبداع

أعدتها مرة أخرى إلى طقوس الكتابة.

قالت: جمال كان رجلًا من جموع الناس يسعى إلى كسب عيشه، ولذلك كان يومه مقسومًا إلى نصفين، نصف لوظيفته التى يحصل منه على راتبه، والنصف الثانى كان يتهيأ ويتهيب للإبداع، كان ينزل من البيت فى الثامنة صباحًا، ويعود إلى المنزل يتناول معنا الغداء على الساعة ٤، ثم يفصل ساعتين فقط ليبدأ النصف الثانى وهو نصف الإبداع.

كان شديد الالتزام ناحية القراءة والكتابة وكان يشحن نفسه بمختلف الفنون

قلت لها: يمكننى أن أتخيل حياته فى النصف الأول الموظف أو الصحفى، لكن كان النصف الثانى الكاتب الروائى؟

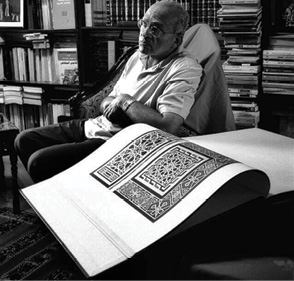

أجابتنى: النصف الثانى كان شديد الالتزام ناحية القراءة والكتابة، وكان يشحن نفسه بمختلف الفنون، فهو مستمع جيد جيدًا، مكتبته فيها كل صنوف الموسيقى العالمية، كان يستمع إلى الموسيقى من كل مكان، وكانت له علاقة قوية بالفن التشكيلى، وقد كوّن مكتبة تشكيلية نادرة جمعها من دول العالم المختلفة، كان مهتمًا بثقافته البصرية جدًا، يرى أن هذا يغذى الخيال والعقل، ولعل هذا يفسر اهتمامه أيضًا بالعمارة، وكان من عاداته أن يستمع إلى القرآن قبل أن يبدأ الكتابة.

هذا بعض اهتمام جمال الغيطانى، لكن ما الذى كان يشغله، يشكل هاجسًا دائمًا بالنسبة له؟ سألت ماجدة.

قالت: كان مشغولًا طوال الوقت بفكرة الزمن، كان يسأل: ماذا سنفعل؟ ما الذى ينتظرنا بعد الموت؟ وهذا الانشغال أخذه إلى الاهتمام بعلم الفلك وعلم الفيزياء، وهو ما كان واضحًا فى مكتبته، كنت ترى فيها مساحة كبيرة لكتب الفيزياء المتخصصة، وقد رأيته وهو يتابع مناظرة فريدة جدًا جرت فى سويسرا بين عدد من علماء الفيزياء عن العلم وفكرة الزمن.

قلت لها: وكيف كان يكتب؟

قالت: كل كتابة عنده كان لها شكل خاص، أعماله الصحفية كان يكتبها على ورق الدشت المعروف، لكن أعماله الإبداعية كان يكتبها على ورق خاص وفى الغالب ملون، وتخيل أن القلم الذى كان يكتب به أعماله الإبداعية كان لا يكتب به أبدًا أى عمل صحفى، قلم الإبداع كان قلم حبر يكتب به على ورق فلوسكاب مسطر، ويستمر فى الكتابة إلى ما بعد الثانية صباحًا، كان يستمر فى الكتابة لساعات، لا يقطعها شىء إلا إذا كان يريد أن يقرأ شيئًا.

أخذت ماجدة إلى منطقة خاصة، قلت لها: كل كتاب يصدر لكاتب له وهجه وشغفه الخاص، وأحيانًا يتوقف الشغف بصدور الكتب بعد أن تتوالى، هل فقد جمال شغفه بصدور أعماله الجديدة يومًا؟

قالت: لم يتوقف شغفه أبدًا، حتى آخر كتبه «حكايات هائمة» وهو عمل كبير صدر قبل وفاته بشهرين، لقد ظل جمال تلميذًا مطيعًا للإبداع حتى آخر نفس، يعنى فى ليلة ١٤ أغسطس ٢٠١٥ كان قلمه لا يزال مفتوحًا حتى الساعة الواحدة- جمال توفى فى ١٨ أكتوبر ٢٠١٥- وكان يعجبنى فيه أنه كان ينافس نفسه فقط، وأذكر أنه قال لى عن «حكايات هائمة» إن لديه إحساسًا بأنه يمكن أن يكون فيه تجاوز لـ«التجليات».

اندهشت من كلامها، فالتجليات لها مكانة خاصة فى مسيرة جمال الغيطانى الإبداعية.

لم تتعجب من اندهاشى، وأكملت: هذا تعبيره لم أختلقه، هو من قال ذلك بالفعل، وأعتقد أنه كان ينتظر كل كتاب يصدر كما فعل فى أول كتاب له، جمال كان يشعر بأنه جاء العالم ليكتب.

سألت ماجدة: هل هناك رواية بعينها لجمال تضعينها إلى جوارك ولا تفارقك أبدًا؟

قالت: «التجليات» طبعًا، و«دفاتر التدوين» التى أعتبرها نوعًا من السيرة الذاتية بطريقة غير تقليدية، هو لا يحكى حدوتة، ولكن يأخذ مفردات ويمشى معها رأسيًا، يأخذ مثلًا فكرة «الشباك» ويسير معه ليمر على شباك السجن وشباك القطار، وشباك المكتب، ويتعقب مساره، وقد ترجمت الدفاتر للفرنسية.

مفتونة ماجدة الجندى بجمال، لكنى سألتها: هل كتب شيئًا لم يعجبك، عملًا أمسكتِ به وقلت لا هذا ليس «جمال»؟

قالت: كل عمل لجمال فيه مغامرة فى الشكل والمضمون، لا أحد كان يستطيع أن يتنبأ بما سيكتبه، صحيح أنى كنت متلقية لأعماله، لكن كانت هناك نقطة ضعف وهى أنى زوجته التى تحبه، لكنى دعنى أقول لك إنه كان قادرًا على إدهاشى طوال الوقت بمفاجآته بالكتابة.

سألتها: هل كنت القارئة الأولى له.. أم أنك كنت تقرئين ما يكتب مع القراء؟

قالت: فى محبة جمال الغيطانى لن أدعى شيئًا لم يحدث، لن أقول إنه كانت لدى وضعية خاصة، لكنى كنت بالفعل القارئة الأولى لكل ما كتب، ورغم ذلك فأنا لم أكن أقترب إلا بإشارة منه، وكان هذا اتفاقًا ضمنيًا منذ لحظة ارتباطنا الأولى.

سألتها وأنا أضع أمامى أنها المحبة الكبيرة: هل كنت قارئة على بياض، بمعنى أن كل ما يكتبه يعجبك؟

لم يكن هناك شىء يغريه ليخرجه عما يعتقد ويشعر ويحس كان ما بداخله طاغيًا عليه طوال الوقت

قالت: لم أكن أتعامل معه بمنطق «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» بالمفهوم العام، كنت أمارسه معه بصدق من يحب، فما كان بينى وبينه لم يكن حبًا أنانيًا، ولكنها محبة ترقرقت وصفت وأصبحت صحبة بها مساحة من التفاهم الإنسانى.

انتقلتُ بماجدة إلى مساحة خاصة كانت تظهر من اختياره لموضوعات وعناوين كتبه ورواياته، وهى مساحة المتصوف.

أمسكت بطرف الخيط وقالت: مساحة التصوف فى حياة جمال كانت كبيرة جدًا، كانت ممارسة حقيقية، لديه أكبر مكتبة فى التصوف يمكن أن تراها فى حياتك، من أول كتب المتصوفة الكبار إلى الأذكار الصغيرة مجهولة المصدر، كان فى علاقاته الإنسانية صوفيًا حقيقيًا، كان يبذل بإخلاص بلا حدود، وكان مخلصًا طوال الوقت فى قضاياه وقناعاته، لم يكن هناك شىء يغريه ليخرجه عما يعتقد ويشعر ويحس، كان ما بداخله طاغيًا عليه طوال الوقت.

سألتها: هل كان له شيخ أخذ عليه العهد.. أم أن الغيطانى كان هو الولى والمريد فى نفس الوقت؟

فتح الأبواب كان غرامه الخاص يمارسه دون انتظار عائد أو شكر من أحد وكان فى حياته صاحب أثر

قالت: لا أستطيع أن أنفذ إلى هذه المساحة الحقيقة، لكن كانت له علاقات بأقطاب صوفيين، وعلاقته بالدكتور أحمد الطيب كانت خاصة ومميزة، وأعتقد أنه كان سارحًا فى هذه المنطقة بما وصل إليه وما لم يصل، وأعتقد أن صوفية جمال الكبرى تمثلت فى قدرته على فتح الأبواب للآخرين، فتح الأبواب كان غرامه الخاص، يمارسه دون انتظار عائد أو شكر من أحد، وكان فى حياته صاحب أثر.

توقفت عند هذا المعنى، وسألتها عنه.

قالت: تواصل معى باحث فى الآثار بعد وفاته، وقال لى: لقد ظللت سنين طويلة أدرس الآثار، حتى التقيت به فعلمنى أن للأثر روحًا، فتغير منهجى كله فى التعامل مع الآثار.

كان نجيب محفوظ حاضرًا فى حياة جمال الغيطانى كما لم يحضر أحد.

سألت ماجدة الجندى عما كان بينهما وجمعهما فى طريق واحد، وعما لا نعرفه فى هذه العلاقة.

قالت: جمال عرف الأستاذ نجيب وعمره ١٧ سنة، كان يعمل فى مؤسسة اسمها التعاون الإنتاجى فى خان الخليلى، وهو كان دارس نسيج، ومن اللحظة الأولى لمعرفته به وهو يتحرك على خريطته، يدور معه فى حلقة خاصة، وكان يحمل نوتة صغيرة يدون فيها بعض الملاحظات فى جلسات الأستاذ، وسألتها عنه مرة، فقال لى: أنا سأرحل وبداخلى ما أسرّ به الأستاذ نجيب لى، لن تعرفيه ولن يعرفه أحد.

الأغرب بالنسبة لى ما كشفته ماجدة.

تقول: جمال كان يحب الأستاذ نجيب حبًا ساعده على مقاومة أى إغراء بالشهرة أو السبق، فأنت تعرف الصحافة وسطوتها، وجمال كان يعرف أشياء ويستمع إلى أشياء يمكن أن يستفيد بها فى عمله الصحفى، لكنه كان يكبح جماح أى إغراء بذلك، علاقتهما كانت بحرًا فيه موجات كثيرة، كتب عن بعضها وحجب البعض الآخر.

لدى ماجدة ما هو أكثر، تقول: بعد وفاة الأستاذ نجيب عرفت من ابنته أنها كانت هى وشقيقتها تقرآن القرآن وتدعوان لوالديهما، وترامى إلى سمعهما أن أحد الأشخاص يبكى بصوت عالٍ يصل إلى درجة النهنهة، ولما ذهبتا إلى مصدر صوت البكاء وجدتا «جمال» يبكى، كان يبكى على أب فقده، ورفقة سيفتقد إليها.

قلت لها: الأستاذ نجيب والأستاذ جمال كل منهما الآن فى معية الله، وأحيانًا نجد من يقول إن نجيب حجب جمال خلف ضوئه.. ما تعليقك على ذلك؟

قالت: هذا غير صحيح تمامًا.. ورغم أننى غير متخصصة لكن يمكن أن أقول إن مشروع جمال مختلف تمامًا عن مشروع الأستاذ نجيب الذى كتب الرواية بالنظرية الغربية، بينما أسس جمال لمشروع مختلف، هو كان يقول عن نفسه إنه قادم من حضارة السرد، وإنه ابن ألف ليلة وليلة، فالمشروع فنيًا مختلف، ثم إن جمال نال العديد من الجوائز وترجمت أعماله إلى ٤٠ لغة وتم هذا فى وجود الأستاذ نجيب، والحقيقة أن المشروع الذى ينتظر غياب مشروع آخر ليظهر أعتقد أنه ليس مشروعًا أصليًا.

انتقلت بماجدة الجندى إلى جمال الغيطانى الصحفى.

قلت لها: عدد قليل جدًا من الأدباء الذين عملوا بالصحافة خطفتهم المهنة وأحالت كتاباتهم الإبداعية إلى أعمال عابرة وسطحية، لكن هذا لم يحدث مع جمال الغيطانى الذى حافظ على تماسك مشروعه الإبداعى، لكن قبل أن نتحدث عن هذا، أريد أن أسألك سؤالًا مهمًا عن اللحظة التى وجد جمال الغيطانى صورة خيرت الشاطر على غلاف أخبار الأدب، الجريدة التى أسسها لمنظومة قيم تختلف تمامًا عن منظومة القيم التى كان يمثلها خيرت؟

قالت: جمال أسس أخبار الأدب كجزء من محبته للمعرفة، كان فيها جزء من روحه، وتبويبها يقول ذلك، كانت ترجمة لرؤية وثقافة ومكتبة وعلاقات جمال، دخل هذه التجربة بإخلاص شديد لما يؤمن به، وعلى فكرة أنا كنت ضد أن يدخل هذه التجربة لأننى كنت أعرف أنه سيدفع ثمنها من صحته ومن وقته الذى كان ثمينًا جدًا، لقد أهدى للصحافة العربية تجربة ثقافية متكاملة فريدة امتزجت فيها المهنة بالمعرفة.

المهم فى هذه التجربة أيضًا أن جمال تخير وربّى ونمى، ومنح فرصًا فى الإدارة الصحفية، وأنا أعمل فى الصحافة من خمسين عامًا لم أرَ رئيس تحرير مثله أبدًا، عندما كانت تأتيه دعوات للسفر كان يوزعها على العاملين معه كحافز، وكان يقدم صغار المحررين للآخرين بزميلى فلان أو زميلتى فلانة.

وعندما ظهرت صورة خيرت الشاطر على غلاف أخبار الأدب كان قد غادرها بسنوات، وقبل أن أحدثك عن تلقيه هذه الصورة اسمح لى أن أعود بك إلى الوراء قليلًا قبل نشرها.

عندما ذهب محمد مرسى ليحلف اليمين الدستورية كتب جمال فى يوميات الأخبار مقالًا كان عنوانه «وداعًا مصر التى نعرفها»، وبعدها قرر أن يكتب عمودًا يوميًا فى الأخبار كان عنوانه الثابت «عبور»، وكان يجيب فيه عن سؤال مهم وهو: لماذا لن يقبل الجسم المصرى الجسم الغريب الذى يريدون زرعه فيه، كان يؤسس لفكرة أن هؤلاء لا يصلحون لقيادة مصر، وقد صدرت مقالات هذا العمود الثابت فى كتاب بعد رحيله.

لقد علمنى جمال أننى حتى أحب مصر فلا بد أن أعرفها جيدًا، هو أحب مصر لأنها كان يعرفها معرفة المحيط بها، وأعتقد أن موقفه من الإخوان كان يستند إلى أنه كان يعرف مصر جيدًا.

استوقفت ماجدة الجندى التى كانت تسير بى فى اتجاه اللحظة التى سألتها عنها.

قلت لها: هل كانت الجماعة تمارس مضايقات ضده بسبب ما يكتبه؟

قالت: كانت هناك مضايقات كثيرة، وأنا لا أحب المتاجرة بذلك، من هذه المضايقات أنهم كانوا يحرمونه من العلاج، فقد كانوا يريدون قتله والوقائع كثيرة، لكننى كما قلت لك لا أحب المتاجرة بما جرى.

عدت أسألها عن اللحظة التى أمسك فيها بأخبار الأدب وعليها صورة خيرت الشاطر؟

قالت: سمعته وهو يطوى الجريدة ويقول هذا هو أسوأ أيام حياتى، كنت أتمنى ألا أعيش حتى أرى هذا الكابوس.

قلت لها: دعينا نعود إلى بدايات جمال الغيطانى الصحفية، عمله كمراسل حرب؟

قالت: جمال التحق بأخبار اليوم فى العام ١٩٦٨، وعلى الفور ذهب إلى الجبهة لعمل سلسلة تحقيقات عن «المقاتل المصرى»، وعندما قرأها الرئيس عبدالناصر أعطى توجيهاته أن يكمل جمال ما بدأه، قال: نحن نحتاج إلى هذه الكتابة التى تبرز البُعد الإنسانى لجيش يعيد بناء نفسه من جديد.

لم يكن جمال مراسلًا حربيًا تقليديًا، ذهب إلى مدن القناة وأقام هناك، وكان أول من كتب عن إغراق الغواصة «دكار»، وأول من كتب عن إسقاط طائرة فانتوم، وظل يحتفظ بقطعة منها يستخدمها كتقالة ورق، وأول من طار ليلًا مع الشهيد محمد كريدى.

جمال ذهب إلى الجبهة فى لحظة فارقة، كان شاهدًا على حرب الاستنزاف، وعندما كتب الدكتور عبدالعظيم رمضان يقلل من أهميتها ويشكك فيها، دخل معه فى معركة صحفية وصلت إلى القضاء، وجاء المشير الجمسى والفريق فوزى، رحمهما الله، وشهدا أمام القضاء لصالح رؤية جمال.

فى منتصف تجربة جمال كمراسل عسكرى يظهر لى الشهيد إبراهيم الرفاعى الذى خلده جمال بما كتبه عنه، وبمجرد أن ذكرت اسمه، أخذت منى ماجدة طرف الكلام.

قالت: علاقة جمال بالرفاعى كانت من بين أسراره الروحية، عبر معه هو والأستاذ عبده مباشر والمصور مكرم جادالكريم، وخلال البطولات التى كانت تقوم بها المجموعة ٣٩ قتال لم يكن أحد يكتب عن الرفاعى قائد المجموعة، لكنه بعد استشهاده فى حرب أكتوبر بدأت الكتابات تتوالى عنه، لكن جمال كان أول من كتب عنه، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته «الرفاعى».

تلخص ماجدة جمال كمراسل عسكرى بقولها: كان تجربة استثنائية فى معايشة الحرب والإنسان، ومن هنا تأتى قيمة كتابه «المصريون والحرب» الذى صدر للمرة الأولى عن مؤسسة روزاليوسف فى العام ١٩٧٤، فقد جاء ثمرة معايشة للقطاع المدنى مع القطاع العسكرى، ثم تأتى أهمية المقدمة التى كتبها للكتاب الذى أتمنى أن يقرأه المصريون جميعًا، ليعرفوا سر العلاقة الخاصة جدًا التى تربط بين المصريين وجيشهم.

تتحدث ماجدة عن مقدمة الكتاب تقول: هى مقدمة توثيقية لعلاقة المصريين بالجيش من قبل عصر مينا موحد القطرين، عندما كانت مصر عبارة عن مجموعة قبائل، كيف نشأت الدولة من خلال الجيش؟ هذه توثيقات مهمة ولها هوامش ومراجع وخلفيات، وكلها تجيب عن السؤال الذى يردده الجميع عن علاقة المصريين بجيشهم.

لم تكن علاقة جمال الغيطانى بالجيش المصرى علاقة مراسل عسكرى ولكنه كان منتميًا له بشكل كامل، وهو ما جعلنى أسأل ماجدة عن التأبين الذى صدر من القوات المسلحة.

أعادها السؤال إلى ما كان.

قالت: جمال كان يقول لأولاده أنا دمى كاكى، وأنا أشهد أن كلامه عن الجيش لم يكن شعارات أبدًا، ولكنه كان يعرف للجيش قدره، وهو ما كان يعرفه رجال الجيش، وظهر ذلك فى التأبين الذى صدر عن القوات المسلحة فى حق جمال، الذى كان ختامه واضحًا ودالًا، فقد قالوا إن الرجال من أمثال جمال الغيطانى يرحلون ولا يموتون.

وقفت مع ماجدة عند مشهد وقفت فيه مع وزير الدفاع السابق الفريق صدقى صبحى، بمجرد أن ذكرت الاسم وجدتها تستعيده بتفاصيله.

قالت: أنا وأولادى فى رقبتنا دين للمؤسسة العسكرية، لأنها فى ضعف جمال كانت سندًا، عندما كان فى العناية المركزة زاره الفريق أول صدقى صبحى، وهو واقف بالقرب منه قال لى: مصر هنا فى دماغ هذا الرجل، سنفعل المستحيل حتى لا نفقده.

أخذت ماجدة إلى مساحة جمال الغيطانى الزوج والأب والجد.

مازحتها: اتفقنا أن جمال هو العارف بالوطن، فهل يمكن أن نتفق على أنك العارفة بجمال الغيطانى.. كيف كان اللقاء الأول؟

قالت: والله هذه كانت لحظة قدرية بحتة، كان فيه ارتباط غريب جدًا بين ارتباطنا وحرب ٧٣، كانت السويس محاصرة، وقتها أنا كنت فى سنة أولى جامعة سنة ٧٢، وكنت أعمل فى مجلة «صباح الخير» تحت التمرين، رحنا السويس، وأنت تعرف أن صباح كانت تصدر الثلاثاء وأخبار اليوم تصدر السبت، وكنت أعمل على موضوع «خطابات المجندين إلى أسرهم» للمجلة التى تصدر الثلاثاء، وفوجئت بأن أخبار اليوم التى صدرت السبت بها نفس الموضوع.

كانت لحظة إحباط صعبة، فالموضوع الذى عملت عليه احترق، لكن لفت نظرى أن من كتب الموضوع هو جمال الغيطانى الذى لم أكن أعرفه، لفت انتباهى أنه يهتم بالجوانب الإنسانية، وهذا عملنا فى صباح، وبدأت من وقتها أركز معه.

قررت أن أكمل عملى، ولما فتحت السويس قررت أن أذهب مرة أخرى لمقابلة أعضاء «منظمة سيناء العربية» وكانوا عمال وموظفين ومهندسى شركات السويس، ولعبوا دورًا كبيرًا فى المقاومة بدعم من القوات المسلحة، جلست معهم وكانوا فى منتهى الأريحية واللطف، لكنهم قالوا لى: آسفين جدًا لن نتكلم إلا مع الأستاذ جمال الغيطانى لأننا نثق فيه جدًا، لم أستسلم، تحايلت عليهم، لكنهم رفضوا فعدت كما ذهبت دون كلمة واحدة منهم، فترسخ اسمه أكثر فى نفسى.

بعدها جاء جمال إلى روزاليوسف ليتابع طباعة كتابه «المصريون والحرب» ووجدته يجلس مع الأستاذ رءوف توفيق الذى قال لى: مش عايزة تتعرفى على اللى بيجهض انتصاراتك الصحفية، فسألته: مين؟ فقال: زميلنا الأستاذ جمال الغيطانى، فسلمت عليه بكل إباء، وظل ما فى القلب فى القلب.

وحدث بعدها أن المسافر خانة وبيت السحيمى وعددًا من البيوت الإسلامية عرضت للإيجار، وكنت مهتمة بقطاع الآثار، فنزلت أعمل تحقيق عن هذه البيوت، وكان رئيس الآثار الإسلامية وقتها هو الأستاذ عبدالرحمن عبدالتواب، ولم أكن أعرفه كويس، فوجدت الأستاذ رءوف توفيق يقول لى: أفضل من يعرفك على هذه المنطقة هو جمال الغيطانى، تواصلت معه وذهبنا إلى المنطقة وأنجزت تحقيقًا مهمًا وكان هو السبب.

قلت لها: القدر هو من قرب بينكما فعلًا؟

ابتسمت وهى تقول: ألم أقل لك إنها كانت لحظة قدرية بحتة.

سألتها: لو لخصتِ لى جمال الغيطانى فى عبارة واحدة.. ماذا تقولين فيها؟

أجابت: جمال الغيطانى أكرمنى كرفيقة وزوجة كما لم يكرم أحد زوجته.

قلت لها: لدىّ إشارة مهمة وهى أن الرجل عندما يحب زوجته يطلق اسمها على ابنته.. فهل تناقشتم فى اسم ماجدة الصغيرة؟

ردت: الحقيقة كنا محضرين اسمين من الحضارة الفرعونية هما ميريت ونفرتارى، ودخلت للولادة بالاسمين، ولما فقت وجدته أطلق عليها اسم ماجدة، وداعبته وقتها وقلت لك أنت تحاول تأمين نفسك، لم تطلق عليها اسمًا آخر حتى لا أسالك لماذا ومن صاحبة هذا الاسم؟

سألتها عن معاملته لماجدة الصغيرة، فبدأت فى رسم صورة إنسانية للأب، قالت: كان يطلق على ماجدة «الحبوب» ويقول إنها أمه الصغيرة، وكان يداعبها وهو يمسك بشعرها ويقول لها: رائحة شعرك مثل رائحة شعر أمى، وعندما جاء مالك رأيت جمال الجد، فقد كسر مالك حفيدنا كل قواعد جمال وهو ما لم يقدر عليه أحد منا أبدًا.

لم يختلف تعامل جمال مع محمد ابنه عن تعامله مع ماجدة ابنته.

محمد جمال الغيطانى قرأ مذكرات سعدالدين الشاذلى وهو عنده سبع سنوات

تقول ماجدة الجندى: محمد دبلوماسى وهو مهندس اتصالات ثم حصل على ماجستير فى الإدارة من جامعة كولومبيا، ثم ماجستير فى الإدارة من جامعة بوسطن، ودرس الحقوق بعد ذلك، والغريب أن القدر لعب لعبة عظيمة، فجمال كان توأم روحه الشهيد إبراهيم الرفاعى أسد الصاعقة، ومحمد توأم عمره الشهيد أحمد منسى بطل الصاعقة.

محمد أخذ الجزء الاستراتيجى العسكرى من جمال، قرأ مذكرات سعدالدين الشاذلى وهو عنده سبع سنوات، معرفته بالجيش المصرى معرفة منهجية، وجمال كان يأخذه بعد حرب أكتوبر وهو يقابل قادة حرب أكتوبر، وكان يستمع منهم فتطبع بهم وتحول الانطباع إلى معرفة بالجيش المصرى ورجاله.

ولأنه لا بد لهذا الحوار من خاتمة، طلبت من ماجدة الجندى أن تطلب شيئًا لجمال وأن توجه له رسالة، فتحدثت.

عن الطلب قالت: سأعيد ما اقترحه الأستاذ مكرم محمد أحمد، فقد اقترح إطلاق اسم جمال على أى منشأة فى حى الجمالية، الحى الذى نشأ فيه وتشربه وأعاد إنتاجه ونقله إلى العالم وأنسنه، لا أريد له شيئًا آخر، أريد فقط أن يطلق اسمه على أحد بيوت القاهرة الإسلامية فى حى الجمالية الذى كان بالنسبة له الدنيا كلها.

وأما الرسالة فكانت: يا جمال.. المخلصون وأصحاب المشاريع الحقيقية يرحلون بالجسد ويبقى ما قدموه.