تشويه الإسلام.. كتاب مجهول للرئيس السادات يجيب عن السؤال: لماذا تخلف المسلمون؟

- كتاب «نحو بعث جديد» نشر لأول مرة عام 1963.. وهو عبارة عن مجموعة مقالات نشرها السادات فى جريدة الجمهورية

- رأى السادات أن النبى محمدًا كان لا بد أن ينتصر لأن دعوته هى الحق وهى الحب وهى الإخاء

- السادات سجل فى الكتاب مشاعره وخواطره وآراءه وأفكاره عن رحلة الحج التى أداها عام 1954

- السادات: البعض استغلوا الدين استغلالًا شائنًا وتاجروا به كأنه بضاعة تخضع للعرض والطلب

- فتح السادات بخطابه مساحة مهمة وكبيرة عن خروج المسلمين من تخلفهم والعودة مرة أخرى إلى أصول الدين الحقيقية

- الرئيس: أعظم الأعمال التى يمكن أن يقوم بها المصلحون هى أن يفتحوا آذان الشعوب على التراث الإنسانى الثقافى

- المقال العاشر كان خاتمة لأفكار وخواطر السادات ومصارحة حول أسباب تخلف المسلمين وكان بعنوان «تجار الدين»

يعرف القراء للرئيس السادات مجموعة من الكتب المشهورة والمنتشرة والتى لا تزال تصدر حتى الآن فى طبعات مختلفة.

فمن منا لم يقرأ كتبه «ثلاثون شهرًا فى السجن»، «يا ولدى هذا عمك جمال»، «صفحات مجهولة»، «قصة الثورة كاملة»، «البحث عن الذات»، «وصيتى».

ورغم شهرة هذه الكتب، إلا أن هناك كتبًا غير معروفة للرئيس السادات أحدها وأولها كتابه «القاعدة الشعبية» وهو الكتاب الذى من الصعب أن تعثر على غلافه أو نصه أو أى معلومات متماسكة عنه.

لم أجد شيئًا عن هذا الكتاب، اللهم إلا بعض السطور المتناثرة عبر تقارير صحفية تشير إلى أنه صدر عن الدار القومية للطباعة والنشر فى العام 1953، وتناول فيه نظام الحكم والديمقراطية والملك والأحزاب فى مرحلة ما قبل الثورة، وصدره بقوله: إنما أمرنا كله بيدنا نحن الشعب، وعلينا أن ننهض بمسئوليتنا وعلينا أن نختار الطريق الذى نحس والذى نؤمن أنه سيوصلنا إلى غاياتنا وأهدافنا.

من الكتب التى تكاد تكون مجهولة تمامًا للرئيس السادات كتابه «نحو بعث جديد» وبين يدى النسخة التى صدرت عن مجلة «الجديد» فى يوليو من العام 1975.

كتاب «الجديد» عبارة عن سلسلة كتب شهرية تصدر عن مجلة «الجديد» التى أصدرها الدكتور رشاد رشدى عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فى العام ١٩٧٢ واستمرت فى الصدور حتى يناير ١٩٨٣.

فى تصديرها للكتاب قالت مجلة الجديد إن «نحو بعث جديد» نشر لأول مرة فى عام ١٩٦٣، وإن المجلة يسعدها أن يسمح لها السيد الرئيس بإعادة نشره فى هذه المرحلة المهمة من تاريخنا التى تشهد إعادة بناء الحاضر والمستقبل.

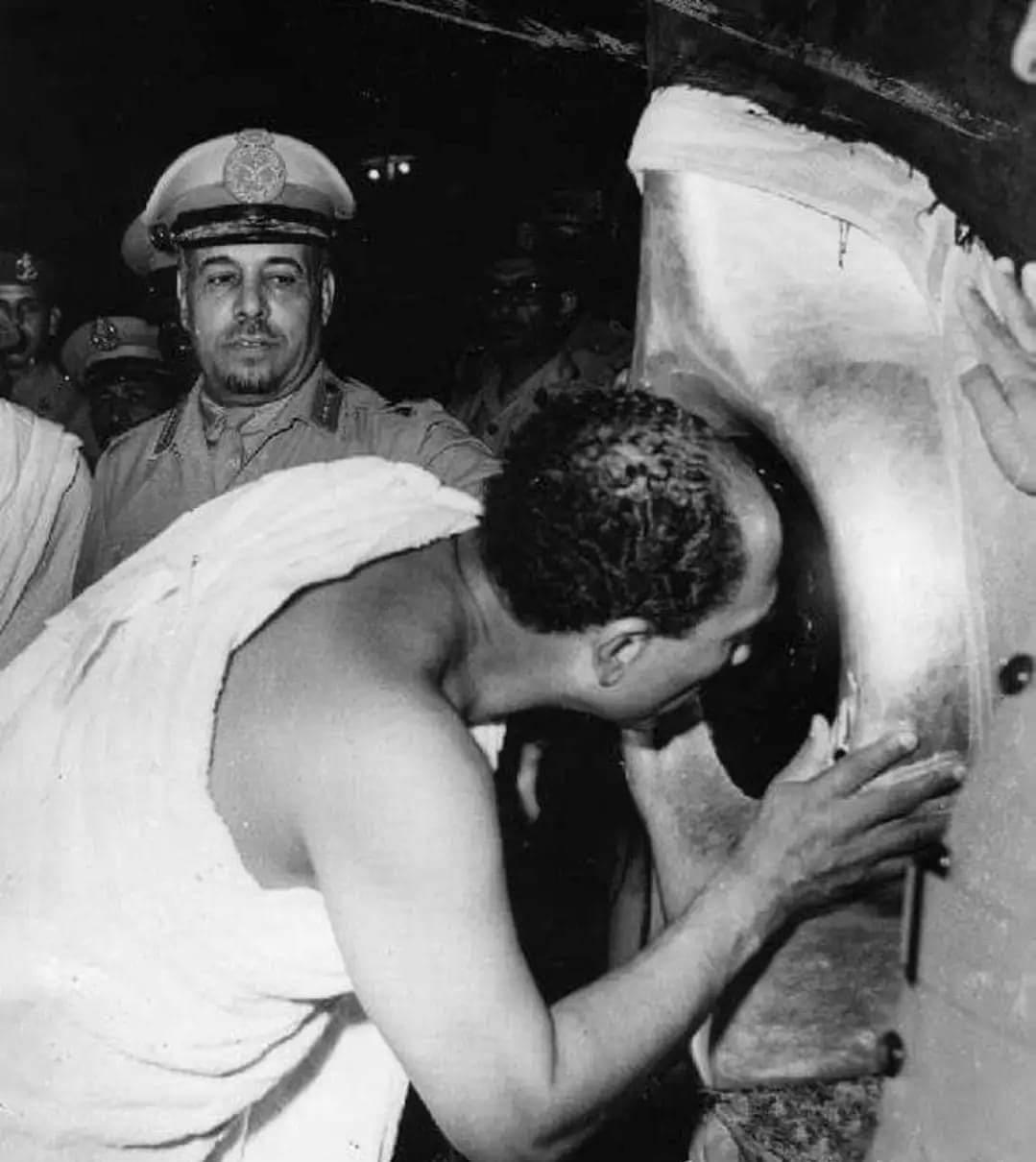

أغفلت مجلة «الجديد» أن هذا الكتاب كان عبارة عن مجموعة من المقالات التى نشرها السادات فى جريدة الجمهورية بداية من ١٦ أغسطس فى العام ١٩٥٤، وهى المقالات التى سجل خلالها مشاعره وخواطره وآراءه وأفكاره عن رحلة الحج التى اصطحبه فيها الرئيس جمال عبدالناصر فى شهر سبتمبر من العام ١٩٥٤، أى أن السادات بدأ فى كتابة ونشر مقالاته بعد أقل من شهر من عودته من الأراضى المقدسة.

ترك السادات نفسه على سجيتها تمامًا وهو يسجل مشاعره عندما كان يؤدى فريضة الحج، ورغم أن هناك شبهة حول من كان يكتب للسادات مقالاته- البعض يردد أن يوسف إدريس كان هو كاتبه- إلا أننى فى النهاية توقفت أمام الأفكار التى طرحها، فالكتابة قد لا تكون له، لكنه فى النهاية هو صاحب الرؤية.

عندما وقف السادات فى شرفة الفندق فى مكة، شعر أن ملابس الإحرام تمنحه التجديد والانطلاق، ورأى نفسه يعود بذاكرته إلى الأيام الأولى للإسلام عندما نهض محمد، صلى الله عليه وسلم، يدعو قومه إلى الدين الجديد، الذى كان أروع قصة فى تاريخ الكفاح والبطولة سطرها التاريخ وشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء.

يصف السادات رحلة كفاح الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقوله: وقف محمد وهو فرد ضد بلد بأكمله، بأشرافه، وعصبياته، وعنجهية أهله وهم سادة العرب، تحداهم جميعًا، وانتصر عليهم جميعًا لأنه آمن بربه ولم يفقد لحظة واحدة ثقته به.

وفى رأى السادات أن النبى محمدًا كان لا بد أن ينتصر لأن دعوته هى الحق، وهى الحب، وهى الإخاء إلى الحد الذى تحب فيه لغيرك ما تحبه لنفسك.

يدخل بنا السادات إلى صلب فكرته، وهى الفكرة التى أمسك بها وهو يقف أمام قبر الرسول، يقول: رأيت مكة ومعالمها، وزرت المدينة وما حواليها، وحين وقفت إلى قبر الرسول أخذت أناجيه هو وأبو بكر وعمر بما رأيته من أحوال المسلمين، ناجيتهم بحديث نفس وعت التاريخ، وترى اليوم ما يمر به المسلمون من محن وآلام.

كان السادات يشعر بالمرارة والأسى لما وصل إليه أتباع هذا الدين الذى كان كفيلًا بأن يهدينا لو اتبعنا خطوات محمد إلى طريق العدل والحق والعمل، وناجى الرسول: يا محمد، يا رسول الهدى، يا قاهر الظلم، يا رافع لواء الحق فى أرض شاع الجفاف فى رمالها، مثلما سرى فى قلوب أهلها الذين أضمروا لك الشر، يا نبى الله، نحن من حولك جئنا من أطراف الدنيا، من سهول روسيا ومن هضاب آسيا ومن أعماق أوروبا، ومن إفريقيا نحمل فى قلوبنا الإيمان بربك وبك وبرسالتك، وبكلماتك، وأنت الذى جددت لنا جميعًا معالم الطريق، أشرت لنا إليه، وحدثتنا عنه، وكنت قد مضيت فيه منذ مئات السنين حتى وصلت بقومك إلى نهايته.

ويتساءل السادات وهو لا يزال أمام قبر الرسول: ثم ماذا حدث للأبناء والأحفاد؟ ماذا حدث لذرية المسلمين؟ لقد ضلوا الطريق فتهاووا فى شعاب الأرض يستبد بهم الظلم والعرى والجوع؟

ويواصل السادات تساؤلاته عن أحوال المسلمين: كيف انهار الحق ودفنت العدالة ومحق الحق، فأصبحنا نحن المسلمين فى آسيا وفى أوروبا وفى إفريقيا يستبد بنا الظلم وتفترسنا الحاجة، ويقهرنا الغزاة على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم؟ أهم على حق ونحن على باطل؟ أهم رسل عدالة ونحن رسل شر؟ أم ترانا قد هزمنا فى أقواتنا وفى عملنا وفى نهضتنا،لأن هناك من أهم أحق منا بالحياة.

ويجيب السادات: لسنا على باطل لأننا نحن المسلمين نؤمن برسالة نبى بعثه الله لينقذ كل من ظلم فى قوته وفى علمه وفى حريته وفى إيمانه، ولسنا رسل شر لأننا لا ندعو اإلى استعباد أو استغلال أو بطش، وليس هناك بشر أحق بالحياة من غيرهم على الاطلاق.

هذه القناعة دفعت السادات إلى أن يقول: إذن.. كيف أصبح حالنا كما هو عليه الآن؟ كيف جعنا وتعرينا وخضعنا لكل المظالم؟ كيف انقلب حالنا- نحن المسلمين- من يسر إلى عسر؟ لماذا أصبحنا جياعًا جهلة مرضى مستعبدين؟

ويتأمل السادات أوضاع المسلمين وهو يقف أمام قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، ويصل إلى نتيجة أنه يتحتم على المسلمين أن يندفعوا اندفاعًا إلى التأمل فى حالهم، فى تعاستهم وشقائهم وفى جهلهم وتأخرهم.

يقول: نحن المسلمين ورثنا مشعلًا مضيئًا باهرًا كان يمكن أن يهدينا إلى طريق الحق والعلم والخير والسلام، وكان يمكن لو اهتدينا به أن نقف على أقدامنا تحت الشمس عمالقة نقبض فى أيدينا على مقدراتنا وعلى رزقنا، لا يهزمنا باطش ولا يسخرنا ظالم ولا نشارك الدود فى مصيره وحياته، يمكننا أن نحقق هذا الحلم الرائع الجميل، كما حققه من قبلنا أجدادنا فى قديم الزمان، فلماذا لم نحقق هذا الحلم ثم قنعنا بالذل ورضينا بالتعاسة والبطش والسخرة، فهل انطفأ المشعل الباهر الذى أورثه لنا محمد فضللنا الطريق؟ أم ترى أن أجدادنا كانوا سحرة يسخرون الجن لتحقيق المعجزات، ونحن لا حول لنا ولا قوة.

وفى سى يمكنك أن تشعر به فى كلمات السادات، يقول: كان أجدادنا بشرًا مثلنا، والمشعل الباهر المضىء لم ينطفئ، لأنه فكرة من الأفكار العظيمة التى لا تموت ولا تتبدد، مَن إذن فعل هذا بنا وجعلنا نعيش فى هذه الحالة التعسة؟

دخل السادات إلى تفسير تخلف المسلمين وتراجعهم مدخلًا سياسيًا أولًا.

يقول: إنهم فئة منا، حكموا بلادنا فى الشرق والغرب، اختطفوا المشعل المضىء الباهر وأخفوه عن أنظارنا لكى يستعبدوا ويبطشوا ويسلبوا وينهبوا ثم يقولوا للمسلمين: نحن أولياء عليكم فأطيعونا، ويطيعهم المسلمون فيمضى الأولياء يحكمون والدنيا لهم والآخرة لنا، هكذا فسروا رسالة محمد، فالمسلم فى رأيهم من يصلى ويصوم رمضان ويخرج الشهادة من جوفه، ويطيع أولى الأمر.

ويضع السادات يده بدقة على تصور هؤلاء الحكام للمسلمين، فالمسلم فى رأيهم هو الذى يتعرى ويجوع ويمرض ثم يموت، المسلم فى رأيهم هو الذى يؤمن بتفسيرهم لرسالة محمد، لا بتفسير محمد نفسه لرسالته، رغم أن محمدًا لم يقل للناس صلوا وصوموا وانطقوا بالشهادة ثم موتوا، لقد قاد محمد المسلمين فى طريق العمل، وليس فى طريق السخرة، محمد جاهد وقاتل وأطلق دعوته فى الأمصار، لا ليُخضع الناس للكهنوت والغيبيات والقدر، بل ليعمل الناس وليعملوا ويعملوا ولا شىء غير العمل، فهو العمل وحده الذى يعصم الناس من الضلال، من الشر، ومن الحرب، ومن الفقر، ومن الجهل، ومن الزلل.

ويخرج السادات من التفسير السياسى لتخلف المسلمين إلى التفسير الفكرى.

فالذين اختطفوا مشعل محمد- فى رأيه- كانوا أصحاب مصالح تتعارض مع مصالح الجماهير، وقد شعروا أن تلك المصالح ربما عصفت بها رسالة نبى الله فزوروا الرسالة تحت سمع المسلمين وبصرهم، وبالقهر والتضليل والقوة أخضعوا المسلمين لرسالتهم لا لرسالة محمد.

فالرسول قال: لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره، ليحتطب ويعود آخر النهار ومعه خبزه ورزق عياله خير من أن يقضى نهاره فى صيام وصلاة»، محققًا المعجزة بدعوته إلى العمل، لكن من زوروا الرسالة اختطفوا المشعل خطفًا، لم يتركوا المسلمين يعملون، كما أوصاهم محمد، من أجل رزقهم وخبز عيالهم، بل دعوهم إلى العمل من أجل حماية مصالحهم والذود عنها والموت فى سبيلها.

ويقارن السادات بين النبى محمد ومن قاموا بتزوير رسالته.

فمحمد كان ثائرًا.. وهم كانوا ناعمين.

ومحمد كان مناضلًا.. وهم كانوا طلاب متعة وعشاق لذة.

ومحمد كان حقيقة.. وهم كانوا وهمًا كبيرًا.

الحل الذى وضعه الرئيس السادات لهذه المعضلة، كان محددًا، يقول: كان لا بد أن يقود المسلمين رجال قضوا أعمارهم فى نضال وكفاح وإيمان، لا فى أسرة وثيرة أو فى مقاعد تحوطها السلامة والأمان، حتى كان يمكن أن يستأنف هؤلاء القادة المناضلون نفس الشىء، الدعوة إلى العدل والحق والعمل، الدعوة إلى محق الظلم الذى عانوه، والدعوة إلى الحق لأنهم افتقدوه، والدعوة إلى العمل لأنهم يؤمنون به، أما أن يأتى رجل لم يناضل ولم يكافح فى سبيل شىء على الإطلاق فى كل سنوات عمره، ويختطف مشعل محمد ثم يزعم أنه يريد أن ينقذ عباده ويهديهم إلى الطريق، ذلك الرجل لا شك سيصنع مأساة، سيجعل من المسلمين أشباهًا له، لا يرغبون فى كفاح أو فى نضال أو فى عمل، سيجعل منهم فئة تؤمن بالانتهازية والخطف مثله، تؤمن بأن الدين صلاة وصوم وتمتمة بالدعوات وشعوذة وأفعال مجاذيب، وتعصب وظلام وجمود وخضوع لما هو مكتوب.. وهذا هو السبب فى ضياعنا نحن المسلمين.

وبمباشرة ووضوح يعلق السادات الجرس فى رقبة من فعلوا بنا ذلك.

يقول: تركنا فئة منا تخطف المشعل الباهر المضىء لتنهب وتسلب وتحكم، ثم قنعنا فى دنيانا بالصلاة والسلام على محمد، ومحمد برىء منا، لأنه دعا إلى الاحتطاب من أجل الخبز، دعا إلى العمل ثم فضله على الصلاة والصوم، وكانت هذه الدعوة تكفى لهدايتنا إلى الطريق، تكفى لكى نتكتل من أجل أهدافنا، كانت تكفى لكى نعرف أن الدين نضال وليس كلامًا يخرج من فم رجل مجذوب يريد أن يتسلق فوق أكتاف المسلمين.. وهكذا انقلب حالنا من يسر إلى عسر.

وبشفافية ووضوح كامل فى الرؤية يذهب السادات إلى أسباب الداء الذى أصاب المسلمين وجعلهم يعيشون كل هذا التخلف.

فبالنسبة له أرهقت الكهانة الشعوب الإسلامية وحطمت إمكاناتها وعصفت بها عصفًا، وفى كل عصر مر بتلك الشعوب كان المشعوذون والانتهازيون وطلاب الأسلاب والغنائم يظهرون بين صفوف المسلمين، يستغلون مأساتهم الكبرى المغلقة على الفقر والجهل والحاجة فيقودونهم إلى طريق الكهانة الأثيم.

الصورة تتضح أمامنا أكثر، يقول السادات: وهكذا استغل هؤلاء الدين استغلالًا شائنًا وتاجروا به كأنه بضاعة تخضع للعرض والطلب، فأصبح الدين فى نظر هؤلاء صلاة وصومًا وتمتمة وعد حبات المسابح وترديد الأحاديث بلا فهم ودعوة إلى الرضا بما هو مكتوب على الجبين، وباسم الدين يقفز من حين لآخر دجال مشعوذ رجعى بين الصفوف لينادى المسلمين أن يتبعوه.

ويسأل السادات: ونقول يتبعونه إلى أين؟

ويجيب: هو لا يقول شيئًا، هو لا يعرف شيئًا، لكنه يتكلم عن الله وعن محمد وعن الصحابة والأولياء، وعن الدستور الأعظم «القرآن» ثم يسكت عن الكلام المباح، ويقع المسلمون فى شرك ذلك الدعى الكاهن، يقعون بحسن نية تدفعهم أحاسيسهم نحو الله ونحو الرسول، وأصبح من السهل أن يدس تجار الدين أشياء غريبة عنه ولم يجئ بها صاحب الرسالة على الإطلاق، وأصبح من السهل أن يحصل أفراد، من هذا النوع، على مكاسب شخصية وعلى بغيتهم فى الدنيا، وهى لا تخرج عن مطمع فى سلطان، ورغبة فى نفوذ وعشق للجاه والشهرة.

ويضع السادات يده على فكرة مهمة تفسر لنا نجاح هؤلاء الأدعياء.

يقول: والجماهير بالرغم من هذا التخريب فى صفوفها مستريحة إلى حد ما، لأنها تعتقد أن سيرها وراء تجار الدين يقربها من الله، وكان أن أصبح المسلمون فى نظر العالم والرأى العام العالمى فئة من المشعوذين، بل وتجرأ البعض فاتهمهم بالوثنية، وهو معذور ورب الكعبة، فهذا التأخر الذى هم فيه، وهذا الفقر الذى هم فيه، وهذا الجهل الذى يسود تفكيرهم وخطواتهم، قد جعل الرأى العام العالمى يؤمن بأن الإسلام دين شعوذة ورجعية واستسلام للوهم.

بهذه الطريقة، كما يرى السادات، تمت الجريمة، جريمة تشويه أعظم الرسالات وأقواها وأكثرها ثورية وإيمانًا بالتقدم، وكانت الكهانة جريمة ترتكب فى حق أتباع محمد، وفى حق المؤمنين بأقوى المناضلين وأقدرهم.

ويسأل السادات مستنكرًا: فهل كان يجب أن يسكت الرجال الذين يؤمنون بالعدل والحق والعمل على هذه الجريمة؟

ويدخل بنا إلى قضية أعتقد أنها فى منتهى الخطورة، وأعتقد أيضًا أنها لا تزال مؤرقة للمسلمين ولأصحاب الديانات فى كل مكان.

يطرح السادات سؤالًا مهمًا وهو: هل وُجد الدين لكى يُعد الناس للآخرة فقط؟

وهنا تطول الإجابة وتتشعب ونجد أنفسنا أمام مواجهة تتسم بالشجاعة.

فإذا كانت الأديان جاءت لتعد الناس للآخرة، فهل أصبح من المحتم على أصحاب كل دين أن يعدوا أنفسهم منذ اللحظة التى يولدون فيها حتى آخر دقيقة من عمرهم ليدخلوا الجنة لا يعملون ولا يتطورون ولا يقيمون حضارة ولا يشيدون مدينة؟ بل يتركون أنفسهم للمقادير يتراكم الصدأ على عقولهم وأرواحهم، يتمتعون بالأدعية ويعدون حبات المسابح؟

ويجيب السادات عن سؤاله القلِق والمُقلق، يقول: أقولها بكل ما أملك من إيمان إن الدين ليس كذلك، والذين يوهمون البشر بأن الإنسان ما وجد إلا ليترهبن ويعد نفسه لدخول الجنة ما هم إلا أعداء للدين.. ولكل الأديان.

فالدين، كما يراه السادات، ما وجد إلا لكى ينتشر العمران وتقام الحضارات فى كنفه ويعم العلم ويشيع العمل، ولذلك فإن المشعوذين والدجالين تجار الدين ارتكبوا أشنع جريمة فى حق ملايين المسلمين، ومن ثم ترتب على تفكيرهم المنحرف عن أصل الدين واستغلالهم لرسالة «محمد»، وتفسيرهم لها حسبما يشاءون، وترتب على كل هذا أن اتهم المسلمون بالتأخر والجهل وكل صفة وضيعة تمتهن آدميتهم.

ويعترف السادات: نحن- المسلمين- متأخرون فعلًا، وهذه حقيقة، وإذا كان هناك من هو مسئول عن تأخرنا وجهلنا وعن مأساتنا كلها فلسنا نحن- المسلمين- على أى حال، وليس محمدًا، وليس الدين نفسه، بل المسئول هم هؤلاء التجار الذين يخطفون المشاعل ليطفئوها حتى تضل الجماهير الطريق.

ويلح السؤال على السادات مرة أخرى، قيقول: لماذا لم يتأخر سوى المسلمين، ولماذا لم يمرض سواهم، ولم يعم الجهل غيرهم، ولم ينتشر الخراب إلا فى ربوعهم؟

فكل الأديان يعيش أصحابها فى أمان وسلام، وفى كنف العلم والعمل والحق والعدل، ولم يقل أحد إنهم قد كفروا بديانتهم، فهم يقيمون الصلوات ويحتفلون بمولد كل نبى لهم، ويبتهلون فى الملمات إلى الله ويسجدون له.

ويقارن السادات بين ما نحن عليه وما عليه أوروبا، يقول: لقد عرفت أوروبا أن الدين لم ينزله الله على رسله لكى يعد البشر أنفسهم لدخول الجنة، بل عرفت أوروبا بعد صراع بين المفكرين الذين فهموا حقيقة الدين وبين الكهانة القائمة على الخرافة والشعوذة، أن الدين أُنزل على عباد الله لكى يحطم أغلالهم ويحميهم من الظلم والسخرة والجهل، ويحميهم مما يهدد تقدمهم ورزقهم وعلمهم وحرياتهم.

ويضيف السادات: عرفت أوروبا الحقيقة وتركناها نحن- المسلمين-، تركنا الحقيقة تضيع منا، وكانت بين أيدينا نوجه بها مقدراتنا ونتقدم على هديها نحو المستقبل العظيم، الذى حدده لنا أعظم الثوار وأقدر المناضلين نبينا رسول الله محمد.

ويحسم السادات موقفه، فيقول: يمكننا أن نعرف أن الدين، أى دين، يمكن أن يستغله الدجالون والمشعوذون والانتهازيون طلاب الأسلاب والغنائم والجاه والشهرة، كما يمكن أن تستغله الشعوب، وهذا هو الأقل فى وجوده، فالدين لم يوجد إلا من أجل الملايين، لا الأفراد، ومن واقع الملايين ومن صميم حياتها تنتشر الديانات وترسخ فى القلوب، فالذى يدعونا إلى الإيمان برسالة معينة لا يمكن أن تكون رسالته متعارضة مع مصالحنا ومع تقدمنا ودوافعنا، مع ازدهار معيشتنا وأمننا وسلامنا، وإلا لمَا وُجد من يؤمن به وبرسالته ويتبعه، ثم يناضل معه من أجل نشرها بين العباد، ومن أجل هذا انتصر «محمد» على جميع أعدائه، وعلى ضوء الحقيقة انطلق العرب فى بسالة وراءه يستشهدون وينشرون العدل والحق والعمل فى جميع الأمصار.

وفى مواجهة تتجدد مع أصحاب الكهانة، يذهب السادات إلى أنه يتحتم على المسلمين أن يفهموا حقيقة دعوة «محمد» كما أنزلها الله عليه، لا كما يريدها الانتهازيون والدجالون وتجار الدين أن يصوروها لهم، بدافع من رجعيتهم وضعفهم وعشقهم للشهرة والجاه والسلطان.

يقول السادات: يتحتم علينا أن نقف فى وجه تجار الدين ونَصفهم بالحقيقة، فنقول لهم إن محمد لم يدع المسلمين إلى الكهانة والجمود، أو إلى العبث بحق الإنسان سواء كان هذا الإنسان رجلًا أو امراة فى العلم والمعرفة.

ويفتح السادات بخطابه مساحة مهمة وكبيرة عن خروج المسلمين من تخلفهم، والعودة مرة أخرى إلى أصول الدين الحقيقية بعيدًا عن الكهان وتجار الدين، ولن نتعجب أن تكون هذه المساحة هى مساحة الثقافة.

يعرف السادات الثقافة تعريفًا واقعيًا، فهى التى تحدد مقدار وعى الفرد، ومن ثم تلزمه بشق الطريق نحو مستقبله، وفى الحدود التى تحقق مصالحه وحرياته وآماله بل وحقوق ومصالح وآمال الجماهير كلها.

ويجزم السادات: إذا أردنا أن نحقق معجزة توحيد الشعوب الإسلامية على أساس ما بلغه التطور الإنسانى من مدنية وعلم ومعرفة وحق وعدل ومساواة يجب أن نبدأ فى بعث ثقافة للفرد ينفعل معها ويؤمن بها، ومن ثم يبدأ فى شق طريقه مع المجموع نحو الأهداف التى يكافح البشر جميعًا من أجلها، وهذا هو الطريق.

وينبه السادات من يقرأ له حتى لا يعتبر أن المقصود بالثقافة هى التعليم فى المدارس والجامعات، لأن الفرق بين الثقافة والتعليم شاسع، فالمثقف هو الذى يعرف الطريق إلى الحياة والحرية والعدل والحق، كما يعرف وسائل الانطلاق فى ذلك الطريق، أما المتعلم فهو الذى يدرس لكى يحترف عملًا يرتزق منه.

ويتجه السادات بحديثه إلى ثقافة الفرد المسلم، فيؤكد أنها ثقافة ينبغى أن يكون لها طابع يتسم به مئات الملايين من أتباع النبى محمد، يجب أن تكون الثقافة مستمدة أصلًا من تاريخ هذه الملايين، من نضالها ومن واقعها ومن مصالحها ومن حضارتها ومن أدبها ومن فنها، ثم لكى تصبح ثقافة واعية متقدمة متطورة يتحتم أيضًا أن تكون مرتبطة بثقافة ووعى البشر جميعًا.. فالثقافة فى العالم وحدة لا تتجزأ.

وينطلق السادات إلى هدفه الواضح بقوله: يساعدنا نحن- المسلمين- على بعث ثقافتنا وتمكينها من رءوس الملايين تلك الحقيقة الناصعة التى تقول إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تضمن إلى جانب مبادئه السماوية مبادئ اجتماعية تحدد قيمة الإنسان العظمى فى الحياة، ثم تعترف بحقه فى العلم والرزق والحرية وكل ما يمنع عنه شبح المأساة.

يضرب السادات مثلًا على ما يقوله.

فالإسلام مثلًا لم يحتم شل نصف المجتمع، المرأة، والحيلولة بين هذا النصف وبين الاشتراك فى نضال البشرية من أجل مستقبلها وأمنها وسلامها، لكن الكهانة وتجار الدين يفرضان على المرأة المسلمة أن تولد ثم تلد ثم تموت، أى جعلت منها آلة مسيرة لا عقل لها ولا رأى ولا حق.

وكيف يمكن أن تبعث ثقافة الفرد المسلم ويتم توحيد الشعوب المسلمة، وخلق نهضة المسلمين ونصفهم باسم الدين يجب أن يظل مغلولًا بلا عقل؟

ويدلل السادات على ما يقوله بواقعة شهدها بنفسه.

يحكى: لا أنسى حادثًا وقع أمام عينى ذات يوم، فقد رأيت شابًا متعلمًا ينتمى إلى إحدى الهيئات المعروفة فى إحدى المناسبات، وكانت هناك سيدة فاضلة فى المكان، صافحناها جميعًا نحن الرجال وكان زوجها طبعًا معنا، وعندما مدّت السيدة الفاضلة يدها إلى ذلك الشاب لتصافحه ارتد إلى الوراء مذعورًا كأن إنسانًا يهاجمه ليقتله، ورفض أن يصافح السيدة، وسألناه: لماذا؟ والحيرة تستبد بنا، ففهمنا منه أن الذين يوجهونه فى الحياة ويخضع لهم فى نشاطه وفى أفكاره قد أكدوا له أن محمد الرسول المناضل الحر لم يضع يده فى يد امرأة.

ويعلق السادات على هذه الواقعة، يقول: من خلال هذا الحادث البسيط العابر يمكننا أن نفهم مدى ما يتمتع به تجار الدين فى بلادنا من وعى وإيمان بالتطور الإنسانى، وبرسالة أقوى الثوار وسيد الأحرار «محمد»، فهم بدلًا من أن يقولوا لهذا الشاب إن محمدًا قد دعا إلى العمل وبناء المجتمع وتخليص البشرية من الجهل والجمود والاستغلال ونشر العمران والحضارة فى جميع الأقطار، يحدثونه عن وضع يد الرجل فى يد المرأة وكيف يصبح هذا جريمة، وكيف أن منع هذه الجريمة هو الهدف الذى نزلت من أجله رسالة الإسلام.

ويعيد السادات طرح القضية من جديد، يسأل: الكهانة إذن فى بلاد المسلمين تريد أن تعطل نصف المجتمع.. لحساب من؟ أيفعلون ذلك لحساب النهضة والبعث والحرية والعدل والحق؟ أم لحساب التطور الإنسانى ومصالح الأفراد والجماعات؟

ويجيب السادات: لا هذا.. ولا ذاك.. فتعطيل نصف المجتمع معناه تأخر هذا المجتمع وتخلفه عن اللحاق بموكب المدنية والعلم والتقدم، وهذا إذن يكون قطعًا لحساب أعداء البشرية، ولحساب الرجعية، ولحساب المشعوذين.

وفى رؤية تجديدية أعتقد أننا ما زلنا فى احتياج مُلح إليها الآن يدلنا السادات على ما يعتبره أعظم الأعمال، يقول: من رأيى أن أعظم الأعمال التى يمكن أن يقوم بها المصلحون فى بلاد المسلمين هى أن يفتحوا آذان الشعوب الإسلامية وعيونهم على التراث الإنسانى الثقافى، سواء أكان هذا التراث إسلاميًا أو سابقًا للإسلام أم لاحقًا له.

ولا يقدم السادات هذا الرأى باعتباره اقتراحًا قابلًا للدراسة والتمحيص، بل هو حقيقة وأُمنية يتحتم الاعتراف بها ما دمنا نحن- المسلمين- نريد أن تفتح الأبواب أمام البعث الجديد، وإذا لم نؤمن بهذه الحقيقة فلا سبيل على الإطلاق إلى النهوض بشعوب العالم الإسلامى لأنه من المحال جعل البعث الجديد أمرًا واقعًا فى بلادنا المتأخرة الجاهلة المريضة الجائعة إذا لم نعمل فورًا على إزاحة الغشاوة عن عيون الملايين المسلمة، لكى ترى الطريق، ومن هنا تبدأ ثقافة الفرد المسلم تأخذ شكلها الجديد فى هذا القرن العشرين الملىء بالنور، الملىء بالمدنية المشحون بالمعرفة.

تواصلت مقالات الرئيس السادات فى جريدة الجمهورية التى كونت هذا الكتاب «نحو بعث جديد» حتى وصلت إلى المقال التاسع، ثم توقفت، وهو ما أثار التساؤلات حول هذا التوقف، فقرر السادات أن يستأنف الكتابة بمقال عاشر، قرر أن يكون خاتمة لأفكاره وخواطره ومصارحته حول أسباب تخلف المسلمين ومحاولة الخروج منه.

كان عنوان المقال الأخير هو «تجار الدين».

وبدأه بقوله: كنت أعرف وأنا أواصل كتاباتى عن البعث الجديد أن المسألة قد تبلغ من الخطورة حدًا يُرغمنى على التفرغ لها، والأعمال كثيرة والمسئوليات ضخمة والوقت محدود، إننى لم أكن أود على الإطلاق أن أتوقف عن الكتابة فى مسألة خطيرة كهذه تشغل أذهان الملايين فى بلاد المسلمين هنا فى الشرق وهناك فى الغرب، لكن ظروف العمل المتشعب الأطراف ومسئولياته أرغمتنى على التوقف عند المقال التاسع، ثم كان علىّ أن أواصل الحديث بعد أيام لكن تلك الظروف والمسئوليات أكلت وقتى كله.

ويضيف السادات: وبدأ الكثيرون يتساءلون: لماذا توقف أنور السادات عن مواصلة حديثه الخطير؟ والواقع أن عشرات الأسئلة كانت تترى وتملأ أذنى كل يوم، وكنت أبتسم لغرابتها، ثم كان علىّ لكى أوقف سيل الأسئلة أن أستأنف الحديث عن البعث الجديد، وعن مأساة المسلمين فى إفريقيا وفى آسيا وفى أوروبا.

فى المقال الأخير ركز السادات على القضية الأساسية وهى كيف وقع المسلمون بين مخالب الكهانة، فقذف بهم تجار الدين إلى هوة مظلمة بعيدة عن الحضارة التى صنعها الأجداد، وبعيدة عن المدنية، وعن العلم والحق والعدل.

ويعرض لكتاب وضعه مستشرق من النمسا اسمه «ليوبولد فايس» اعتنق الإسلام، وهو فى غمرة بحثه الطويل عن السبب فى مأساة المسلمين.

المستشرق اسمه بعد إسلامه «محمد أسد» والكتاب عنوانه «الإسلام فى مفترق الطرق».

يقول السادات: شعرت وأنا أقرأ الكتاب بأن المسألة بالنسبة لنا نحن- المسلمين- ما دمنا نريد أن نحطم أغلال الكهانة ونقيم سدًا منيعًا يحمينا من الخطر الذى يهدد مستقبلنا ويعزلنا عن التطور والحضارة ويمنعنا من المساهمة مع البشر جميعًا على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم فى إقامة دعائم عالم يسوده الأمن والحق والعدل والسلام.

ويحسم السادات هذه القضية بقوله: أقول إن المسألة فى هذه الحالة بالنسبة لنا أن نزيل تجار الدين من طريقنا، ثم بعد ذلك لن تقف أمامنا قوة لتمنعنا من الانطلاق نحو أهدافنا، نحو الحق والعدل والسلام، وتلك أهداف محمد نبينا.

أما لماذا وصل السادات إلى هذه القناعة؟

فلأن المستشرق «ليوبولد فايس» أو «محمد أسد» جاء من أوروبا إلى الشرق فى عام ١٩٢٢، وكان وقتها يعمل صحفيًا وأوفدته بعض أمهات الصحف ليراسلها من إفريقيا ومن آسيا، ومضى يتجول فى ربوع بلاد المسلمين، وكان اهتمامه بتلك البلاد فى بداية الأمر لا يتعدى اهتمام رجل غريب، ثم بعد أن مضى عليه بعض الوقت فى الشرق الإسلامى وجد أن أحاسيسه قد بدأت تنفعل بما يراه.

فى هذه الجولة رأى محمد أسد نظامًا اجتماعيًا ونظرة إلى الحياة تختلف اختلافًا أساسيًا عما هو عليه الحال فى أوربا، فنشأ فى نفسه ميل إلى إدراك الحياة أكثر هدوءًا أو بعبارة أخرى أكثر إنسانية.

زار أسد أفغانستان والحجاز وسوريا وانتقل من بلد إلى بلد وهو يدرس ويبحث مُسقطًا من حسابه واجبه كصحفى، ناسيًا أن عمله الذى يرتزق منه يوشك أن يضيع، كان قد بدأ يتأمل فى الحياة، وعندما أعلن إسلامه كان يريد أن يواصل دراساته لهذا الدين الذى لم يسمع عنه أيام أن كان يعيش فى النمسا معزولًا عن الشرق وفلسفته، وقد دفع ذلك الشاب إلى البحث عن حياة أكثر هدوءًا وواقعية أو كما يقول أكثر إنسانية، فمضى يواصل الليل بالنهار يدرس الحضارة العربية وفلسفة علماء العرب، وحقيقة «رسالة محمد» بنظرة علمية تحتلف اختلافًا كليًا عن نظرة تاجر دين أو مشعوذ.

من بين ما وصل إليه «محمد أسد» وتوقف عنده السادات ما قاله: لقد كوّنت رأيًا، وهو أنه فى الإمكان تنظيم الحياة الإنسانية مع أقل قدر ممكن من النزاع الداخلى، ومع أكبر قدر من المشاعر الإنسانية.

وعندما تمر الأعوام بالشاب «ليوبولد» الباحث عن حلول لمأساة البشر وهو يطوف بالشرق تُروعه الحياة العفنة التى تعيشها الملايين، فيقول: على أى حال إن الحياة الإسلامية فى الواقع تبدو فى أيامنا هذه بعيدة جدًا عن الإمكانات العظمى التى تتضمنها تعاليم الإسلام، فما كان فى الإسلام من تقدم وحيوية أصبح اليوم تراخيًا وركودًا، وكل ما كان فى الإسلام من إيثار وكرم أصبح اليوم أنانية وعشقًا للحياة الهنية، وأصبح ضيق نظر.

تخيل «ليوبولد» نفسه مسلمًا يعيش فى بلاد المسلمين، وهو يقول إن تلك تجربة عقلية بحتة، فإنه كلما ازداد فهمًا لتعاليم الإسلام ازداد رغبةً فى التساؤل عما دفع أتباع «محمد» إلى عدم تطبيق تعاليم ذلك النبى تطبيقًا عمليًا على الحياة الحقيقية، أى على الواقع المسيطر على كل بلد والذى يختلف قطعًا عنه فى أى بلد آخر؟

ناقش «ليوبولد» هذه المسألة مع كثيرين من المفكرين المسلمين كما يقول من طرابلس الغرب إلى هضبة «البامير» فى الهند، ومن البوسفور إلى بحر العرب، وقد دفعته مناقشاته تلك مع هؤلاء المفكرين إلى مضاعفة اهتمامه بالعالم الإسلامى من الناحية الثقافية.

يقول «ليوبولد»: عندما زادت رغبتى تلك واهتمامى أصبحت أتكلم إلى المسلمين أنفسهم فأشفق على الإسلام، وأنا غير المسلم، من إهمال المسلمين وتراخيهم.

عاد «ليوبولد» إلى أوروبا وهناك مضى يدرس ويبحث ويتأمل، ثم عاد إلى الشرق ليواصل دراساته، ثم سافر إلى الحجاز ونجد ليكمل تلك الدراسات، وكان لا يزال يبحث عن أسباب انحدار الشعوب الإسلامية إلى تلك الهوة المظلمة حيث لا علم ولا حضارة ولا حق ولا عدل ولا عمل.

يقول «ليوبولد» إن هذه الدراسات والمقارنات قد خلقت فى نفسى عقيدة راسخة وهى أن الإسلام من وجهتيه الروحية والاجتماعية لا يزال- بالرغم من جميع العقبات التى خلقها المسلمون- أعظم قوة ناهضة بالهمم عرفها البشر، لهذا اتجهت رغباتى كلها منذ ذلك الحين حول مسألة بعثه من جديد.

يضع السادات تجربة «محمد أسد» جانبًا ويعود مرة أخرى إلى رؤيته، ويضعها أمامنا فى إيجاز ووضوح، يقول: مسألة البعث الجديد إذن هى الطريق، هى الطريق الذى يرى جميع المفكرين والثوار والمناضلين أن مستقبلنا فيه، وبلا بعث جديد يشمل كل بلاد المسلمين فى آسيا وفى إفريقيا وفى كل مكان لن ننهض ولن نجد رزقًا أو علمًا أو حقًا أو عدلًا.

ويسأل السادات: كيف يمكن أن يتم هذا البعث الجديد؟ كيف نصبح نحن- المسلمين- مثل غيرنا من البشر، نملك علمًا وحقًا وعدلًا، ونتحكم فى مصائرنا ونصنع حياة بهيجة لا يشوهها بطش أو قهر أو استبداد؟ كيف نمضى فى طريقنا مع البشر جميعًا بلا تعصب وبلا أنانية وبلا وَهْم؟

ويجيب السادات فى إجابة أخيرة: نحن لا نزعم أن الحق والعدل والعمل أهداف يجب أن ننالها نحن دون غيرنا، ونحن لا ندّعى أن من حق المسلمين وحدهم أن يتحكموا فى العلم وفى المدنية، نحن لسنا متعصبين أو تجار دين أفاقين يزعمون أن الله قد أورثهم الأرض ومن عليها، نحن نؤمن بالإنسانية كوحدة لا تتجزأ، نحن نريد أن نسهم فى بناء العالم مع جميع البشر على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم وفلسفتهم، بلا حرب وبلا دمار وبلا معارك، لكن كيف نصنع هذا كله؟

يقول السادات فى الختام: إننا أولًا كمسلمين يتحتم علينا أن نعرف تراثنا، حتى نقيم أسس بعثنا الجديد على قواعد علمية وتاريخية.

قد لا يتصور كثيرون أن الرئيس السادات طرح هذه الرؤية منذ سبعين عامًا، فقد ظهرت على صفحات جريدة الجمهورية فى العام ١٩٥٤، ولا يتصور أحدٌ أنها مرت كما تمر رؤى كثيرة دون أن نتوقف أمامها بالبحث والدراسة والتطبيق، لكن يبدو أن هذا قدرنا.. لأننا لا نقرأ.. وقد يكون هذا هو سر تخلفنا الأكبر.