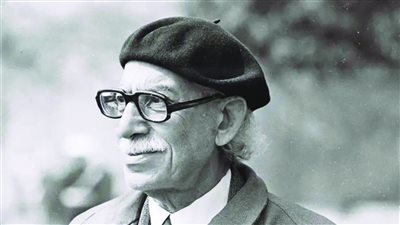

مقدمات إلى عودة وعى توفيق الحكيم

- على نفس خط نجيب محفوظ سار الحكيم فنيًا كان يتوارى خلف الفن ويسرّب كثيرًا من أفكاره وآرائه بذكاء وحيطة

لم يكن كتاب «عودة الوعى» لتوفيق الحكيم الذى صدر فى يونيو 1974 عن دار الشروق، وهاجم فيه الحكيم جمال عبدالناصر بضراوة، وثورة 23 يوليو، ورجال الثورة، هجومًا عنيفًا، مفاجأة كاملة بأى شكل من الأشكال لدى المثقفين، وجمهور القراء العريض فى مصر والعالم العربى، وذلك لأن توفيق الحكيم كان صاحب أكثر من واقعة مثيرة على مدى السنوات العشرين التى مضت من 23 يوليو 1952 حتى 23 يوليو 1972، كما حددها فى كتابه «عودة الوعى»، وكما أسلفنا القول من قبل، فإن توفيق الحكيم لم يتورع فى نقد التجربة من كل جوانبها، ويبدو أن ذلك النقد، الذى تحول إلى هجوم كاسح، لم يكن موضوعيًا، ولم يكن موثقًا بشكل علمى دقيق، وحتى لو كنا نعلم أن توفيق الحكيم الفنان، لم يسع إلى مغازلة السلطات بالشكل الفج الذى كان يسلكه آخرون، إلا أننا نعلم بأنه كان فى علاقة حب وتقدير واحترام بينه وبين رأس السلطة، وقائد الثورة، والزعيم الذى طالب بإقامة تمثال له، وكتب يقول فى رثائه: «اعذرنى يا جمال، القلم يرتعش فى يدى، وليس من عادتى الكتابة والألم يلجم العقل ويذهل الفكر، لن أستطيع الإطالة، لقد خل الحزن كل بيت تفجعًا عليك، لأن كل بيت فيه قطعة منك، ولأن كل فرد قد وضع فى قلبه لبنة فى صرح بنائك، فأنت لم تكن بالزعيم المصنوع سلفًا فى مصنع السياسة، تربصا بالفرص، بل كنت بضعة من جوهر شعبك النفيس من صاغها بيده فى دأب وحدب بعد طول معاناة، وانتظار على مدى أحقاب»، وبعد سلسلة من الكلمات العاطفية، قال: «فاسمح لنا وقد فارقتنا، أن نقيم لك تمثالًا عاليًا فى ميدان التحرير ليشرق على الأجيال، ويكون دائمًا رمز الآمال..» هذا ما طرحه توفيق الحكيم فى لحظة رحيل الزعيم.

هذه الاقتباسات وضعها الكاتب والمؤرخ الناصرى محمد عودة فى كتابه «الوعى المفقود»، كقرينة ضد توفيق الحكيم الذى انحرف بعد أن طالب بإقامة تمثال للزعيم جمال عبدالناصر فى قلب ميدان التحرير، باعتباره الميدان الذى كان يعبر دائمًا عن تجمع المصريين فى كل الملمات، باتأكيد الحكيم كان متأثرًا، ومدركًا فى تلك اللحظة أن عبدالناصر لم يكن محترفًا سياسيًا، ولم يكن صنيعة أحزاب، ولكنه كان ذا اتجاه سياسى يخصه، ذلك الاتجاه الذى كانت تؤيده القوة العسكرية، وشخصيًا أنا لست ضد اللحظة التاريخية التى أفضت لكى يكون الجيش هو القائد فى تلك اللحظة، إنها لحظة وصلت فيها الأحزاب إلى وضع من التطاحن والارتباك لم تصل له من قبل، ويكفى أن منذ ٢٦ يناير ١٩٥٢، أى بعد حريق القاهرة، تشكلت أربع حكومات متعاقبة، لم تستطع حكومة واحدة أن تضع حلولًا للمستقبل القريب أو البعيد، حتى حكومة حزب الوفد الذى فقد كثيرًا من براءته ومصداقيته السياسية، وتحول إلى جماعة كبيرة من المنتفعين، وكان الوطنى الأعظم مصطفى النحاس غير قادر على إدارة السفينة بشكل يجعلها تسير فى الطريق الصحيح، وفى مارس ١٩٥٢، صدر كتاب للصحفى على أمين، والموالى للملك فاروق، وهذا الكتاب لم يكن هجومًا على النحاس باشا، بقدر ما كان تزلفًا وتقربًا من الملك، وكان عنوان الكتاب «هكذا تحكم مصر»، وكان تركيز على أمين فى معظم فصول الكتاب أن يقول: إن السيدة زينب هانم الوكيل هى التى تحكم من خلفها زوجها العجوز صاحب الدولة، ربما يكون على أمين له الحق فى بعض ما قيل، ولكنه حق يراد به الباطل، والباطل هنا هو إعطاء قبلة الحياة للملك فاروق، بعد أن فقدت قطاعات واسعة من الشعب وطبقاته الفقيرة، كل الثقة فى ذلك الملك الظالم والمستهتر، كما أنه أراد أن يعطى الطلقة الأخيرة لحزب الوفد الذى كان الحزب الشعبى الوحيد فى مصر، حزب الزعيم سعد زغلول، ولكن الأزمات المتعاقبة والكثيفة جعلته حزبًا غير قادر على قيادة البلاد، فأقيل بعد حريق القاهرة مباشرة، وتعاقبت أربع حكومات لم تستطع أن تفعل شيئًا فى تلك الأزمات المتراكمة، كما أن القوى الأخرى لم تكن مؤهلة أيضًا للقيادة، مثل قوى اليسار، التى كانت قوى منقسمة على نفسها، وممزقة، وغير موحدة على أى برنامج موحد، أما الإخوان المسلمين، كانوا قد نسقوا مع الجيش، لكى يفوزوا بأى مساحة من السلطة، ثم يتم استيلاؤهم الكامل عليها، ومن هنا كان الصراع الأشد بينهم، وبين قسادة ثورة يوليو، حتى تمت الإطاحة بهم تمامًا فى بالتدرج بعد مارس ١٩٥٤، حتى تمت إزاحتهم بقوة فى أكتوبر عام ١٩٥٤ بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها جمال عبدالناصر فى المنشية بمحافظة الأسكندرية.

هذا المناخ الذى رافق اللحظة التى حدثت فيها ثورة الضباط الأحرار فى عشية ٢٣ يوليو ١٩٥٢، الذى أوصل الشعب إلى حالة من اليأس فى أى تغيير، هو الذى جعل قطاعًا واسعًا من المثقفين يرحبون بتلك الثورة، أو الحركة، أو الانقلاب، كل هذه التسميات أيضًا كانت تتردد دون أى حساسيات أو خلافات، قيادات الثورة أنفسهم كانوا يقولون بأنه انقلاب، أو حركة مباركة، ولم يتوقف أحد عند المسمى، لأن الناس بالفعل كانت تحتاج إلى أى تغيير يخلصها من الصراعات التى أدت بكل الأمور إلى جحيم، وقد صدر كتاب للدكتور راشد البراوى فى أكتوبر ١٩٥٢، أى بعد قيام الثورة بثلاثة أشهر، كان عنوانه «حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر»، ولم يتوقف أحد عند ذلك المسمى.

لذلك لم يكن غريبًا أن يؤيد توفيق الحكيم ذلك الحدث بكل ما فيه، خاصة أنه كان من أكثر الكتاب مناداة بالعدالة الاجتماعية، وبالحريات العامة، وله فى ذلك كتب كثيرة ومقالات، فضلًا عن أن زعيم الثورة نفسه كان متأثرًا بتلك الكتابات، خاصة بتلك الرواية المهمة «عودة الروح»، وتأثر فيها جمال عبدالناصر بشخصية بطلها الذى يدعى محسن، ولذلك كتب الزعيم إهداءه التاريخى لكتابه «فلسفة الثورة» للحكيم قال فيه: «إلى باعث الثورة، الأستاذ توفيق الحكيم، مطالبًا بعودة الروح مرة أخرى بعد الثورة»، وذلك فى بدايات الثورة، أى فى ٢٨ مايو ١٩٥٤، أى بعد أن كادت تستقر أقدامها رويدًا رويدًا بعد أزمة مارس ١٩٥٤، كل ذلك كان محفزًا لتوفيق الحكيم على سبيل المثال أن يكون منحازًا، وربما كان انحياز دكتور طه حسين أكثر بروزًا منذ أكد على أن ما حدث ثورة، وذلك فى عام ١٩٥٤، ولم نضبطه فى خلاف مع قيادة ثورة يوليو، فنا أو نثرًا، مثلما فعل نجيب محفوظ فى رواياته التى جاءت متتالية بعد رواية «أولاد حارتنا»، التى كانت بداية لتمرد محفوظ الفنى، ثم تلتها اللص والكلاب وميرامار والسمان والخريف، وكانت ذروتها فى رواية «ثرثرة فوق النيل» التى وصلت به إلى المحكمة، ولم ينقذه سوى جمال عبدالناصر، وأفلته من رغبة مجنونة لقيادة عليا فى محاكمته أمام القضاء، لما فى الرواية ذلك الخروج عن المألوف، بالشخصيات الغريبة خاصة أنيس زكى.

على نفس خط نجيب محفوظ، سار الحكيم فنيًا، كان يتوارى خلف الفن، ويسرّب كثيرًا من أفكاره وآرائه بذكاء وحيطة، ولكنه لم يفقد إيمانه بالثورة وقائدها، وربما برجالها، وأؤكد أن ذلك كان طبيعيًا فى البدايات، ومع الانكسارات التى حدثت فى مسارات الثورة، لم يكن الحكيم مادحًا أو قادحًا، ولذلك لم يكن ما حدث فى يوليو ١٩٧٤ انقلابًا كاملًا، ولكن كانت بذور ذلك التحول نابتتى بقوة منذ روايته «بنك القلق»، والتى أطلق عليها «مسرورواية»، وجاءت فى أعقاب كارثة ١٩٦٧، ولم يكن الحكيم غير ناقد، وليس ناقمًا، وهى رواية تنتقد كثيرًا من الأوضاع التى لم ترض عنها قناعة توفيق الحكيم، ولم يعترض محمد حسنين هيكل على نشرها بعد أن عرضها على الرئيس جمال عبدالناصر، على اعتبار أن توفيق الحكيم، هو حكيم الثورة الذى يتاح له أن يقول ويفسر وكذلك ينتقد، ولكن فى حدود.

لم تكن أزمة رواية «بنك القلق» هى الأزمة الأخيرة بين الحكيم، وبين النظام فى ذلك الوقت، ولكنها تجددت على ضفاف حدث آخر وجديد، ولأن الحكيم كان يعتبر نفسه أحد مفكرى ثورة يوليو، وكان بالطبع قريبًا من رجل الثورة الأول فى الإعلام محمد حسنين هيكل، فكان دائمًا يطرح موضوعات ذات صلة بمسار الأحداث، وبعد كارثة ١٩٦٧ كان الناس أحوج ما يكون إلى عقول وقلوب تفسر وتشرح لما يحدث على الساحة، وكذلك تقدم حلولًا يفهمها الناس، وكان محمد حسنين هيكل من أكثر تلك الأقلام والعقول التى تقدم ذلك، بغض النظر عن التحفظات التى أدركها الناس فيما بعد، لكنه كان مقنعًا ومقروءًا، والشخص الذى تعود الناس أن يقرأوه، وبالطبع كان هيكل ملتزمًا بخطوط لا يتعداها، ومن أجل ذلك كانت مهاراته اللغوية والسياسية فى التخفى والجلاء بارعة جدًا، رغم أنها لم تكن واضحة للجميع بالطبع.

فى تلك الأوقات، أبريل ١٩٧٠، صدر قرار بتعيين محمد حسنين هيكل وزيرًا للإرشاد، وهذا ما رآه الحكيم نوعًا من الخطأ، لأن الدولة والناس ستفقد حتمًا عقلية مهمة تعينهم على فهم ما يحدث، وبالتالى تحمس الحكيم لإبداء رأيه فى ذلك الأمر، وبالطبع لم يكتب مقالًا فى الجريدة، ولكنه آثر أن يكتب رسالة، ويضمنها أفكاره، وبعض مطالباته، ويوجهها إلى السيد الرئيس جمال عبدالناصر، وبالفعل حدث ذلك، وكتب الحكيم الرسالة، وسلمها فى ٢٦ أبريل ١٩٧٠، واستهلها قائلًا:

سيادة الرئيس

سمحت لنفسى أن أكتب إليكم هذا الخطاب الخاص لما لى من صلة قلم بجريدة الأهرام، باعتبارها المنبر الذى ينطلق منه صوت بلادنا فى أرجاء الأرض، ودفعنى إلى ذلك ما علمت به فى أمر تعيين الأستاذ محمد حسنين هيكل وزيرًا للإرشاد، ولثقتى الوطيدة بسداد رأيكم فقد تقبلت الخبر بشىء من التفكير، وجعلت أقلب الأمر على مختلف وجوهه، وتمهلت قليلًا فى قبول ما يلوكه الناس من تعليقات، ربما كان أكثرها صادرًا ممن يهم إضعاف هذا المنبر، وإخفات صوت يعتقد أنه منبعث من نبع القلب...»، ويستطرد الحكيم فى شرح وجهة نظره، واعتبار أن جريدة الأهرام، هى الجريدة التى تحمل الرأى الصحيح، ذلك الرأى الذى تتبناه الدولة، جريدة تضم أهم الكتاب والمبدعين والصحفيين، يقودهم عقل كبير مثل عقل محمد حسنين هيكل، وفى النهاية يقترح الحكيم على جمال عبدالناصر إثناء العزم عن قرار نقل هيكل إلى وزارة الإرشاد، لأن البلاد تحتاجه هنا فى جريدة الأهرام، وهذا هو المكان الأنسب له، ويكتب الحكيم ملاحظة بأنه لا يقول ذلك كانحياز شخصى لزميل، ولكنه ينتصر لهيكل ككفاءة فكرية وصحفية.

هذا هو تلخيص لمضمون الرسالة التاريخية، والتى اعتبرتها الدولة تدخلًا غير لائق للحكيم فى شئونها، هذه الرسالة التى أخذت أهمية شديدة لدى المباحث العامة، وعلم أن تلك الرسالة كتبت بعدمناقشة طويلة بين الحكيم ولطفى الخولى، وكانت هناك تسجيلات فى كل مكان، وتم تفريغها، والتحقيق مع السيدة نوال المحلاوى حول تلك الرسالة، وماذا تعرف عنها، وبالطبع تم التحقيق مع نوال المحلاوى وزوجها عطية البندارى، وكان الذى أوصل الرسالة إلى جمال عبدالناصر هو زوج كريمته، ولكن ذلك الأمر أيضًا أخذ اهتمامًا مباحثيًا معقدًا، يدل كما يلاحظ توفيق الحكيم على أن أمورًا كثيرة كانت تحدث بعيدًا عن الأروقة الحاكمة، ولكنها ليست منبتة الصلة، وهذا من ناحية أخرى يدل على أنذلك الحادث الذى ظنه الحكيم أنه سيمر بشكل طبيعى، ولن يستدعى كل تلك المهاترات من وجهة نظره، كان محطة نوعية فى اشتباك توفيق الحكيم مع الدولة، وباعتباره حكيم الدولة، الذى يقول ما يريده فى حدود، ولكن الدولة أيضًا لها الحق فى أن تفعل ما تشاء، إذن لم تكن مسرة الحكيم خالية تمامًا من تلك المناوشات التى أوصلت الحكيم إلى محطة عودة الوعى.

ولكن المحطة التى كانت قبل مرحلة «عودة الوعى»، كانت قبل انتصار أكتوبر عام ١٩٧٣، وفى يناير ١٩٧٣ على وجه التحديد، عندما اندلعت مظاهرات حاشدة من جامعة القاهرة وجامعات أخرى، وتحت ضغط الشارع، ومطالبة المثقفين والكتاب الكبار بالتدخل، وعدم الوقوف مكتوفى الأيدى، وحدث تحرك مباغت، كما كتب د غالى شكرى فى كتابه الثورة والثورة المضادة، فى ٨ يناير إلى الدور السادس بالأهرام، حيث توفيق الحكيم، ولويس عوض، ونجيب محفوظ، وكتب توفيق الحكيم بيانًا تحت عنوان «بيان من الأدباء والفنانين»، وكان البيان ينطوى على مجموعة من المطالب الوطنية والسياسية، والبيان معروف تاريخيًا، ويصعب نقله هنا، حيث أنه طويل، ولكنه وثيقة اقترنت باسم توفيق الحكيم، ووقع عليها عدد كبير من الكتاب والأدباء والصحفيين والمثقفين، وفى صباح ٩ يناير ١٩٧٣، نشرت جريدة الأنوار اللبنانية نص البيان كاملًا، وذلك فى صفحتها الأولى، ونشرت ١٢ اسمًا من بين ٤٣ اسمًا وقعوا على البيان، وغضب الحكيم غضبًا شديدًا على تسريب البيان ونشره فى صحيفة عربية، ولم يغضب الحكيم فقط، ولكن وصل الغضب إلى الرئيس السادات نفسه، فعقد اجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف، يوم ١٠ يناير، وتم تعنيفهم بسبب بيان «الحكيم»، كما أسماه.

بالطبع كان البيان الذى اقترن بالحكيم مزعجًا للدوائر السياسية آنذاك، وتم شن حملة مكارثية، بتعبير غالى شكرى، ضد توفيق الحكيم الذى قاد عملية البيان الذى أزعج جميع الدوائر السياسية، وتم توجيه تهمة الشيوعية إلى توفيق الحكيم، وعلم بعض الصحفيين بعد ذلك، أن مصدر الحملة من مكاتب وتنظيمات الاتحاد الاشتراكى.

لم تمر واقعة البيان بسلام، كان أولها الهجوم الشرس على توفيق الحكيم، ورئيس تحرير جريدة الأهرام، وبعد بضعة أسابيع من الحدث، وفى صباح يوم ٤ فبراير ١٩٧٣، فوجئ الناس بأن الصحف اليومية الثلاث «الأهرام- الأخبار- الجمهورية» نشرت فى صدر صفحاتها الأولى بروازًا واضحًا جدًا، وكان عنوان المنشور: إسقاط عضوية ٦٤ من الاتحاد الاشتراكى، وتحت العنوان تفاصيل الحدث، وما يهمنا هو أن الخبر تضمن عدة أسماء مهمة للغاية، كان من أبرز الأسماء: محمد عودة، لويس عوض، وكانت الأسماء منشورة بالاسم الرباعى، وهذا دليل على أن الأسماء جاءت من الملف الوظيفى الذى لا يسمح لأى جهة بالاطلاع عليه سوى جهة أمنية، لم ينته الأمر بذلك، بل فى ١١ فبراير نشرت الصحف قائمة أخرى بإسقاط عضويتها وصلت إلى ١١١ اسمًا، بداية من أحمد بهاء الدين ولطفى الخولى إلى عبدالرحمن الخميسى وغيرهم، مما نص عليه فى أدبيات كثيرة، ولكن لوحظ أن توفيق الحكيم ونجيب محفوظ تم استبعادهما، مما أزعج كثيرًا من المثقفين.

هذه المحطات فى رحلة توفيق الحكيم، كانت مقدمات لكتابه المثير «عودة الوعى»، الذى نال هجومًا كاسحًا من المثقفين، وكان أول هؤلاء محمد عودة، الذى طالته عملية الاستبعاد من العمل الصحفى، بسبب بيان توفيق الحكيم، وهذا ما سنفصله فى الحلقة القادمة إن شاء الله.