وقائع اغتيال معلن «1».. لماذا يكرهون سلامة موسى؟

- كانت حملة شبه ممنهجة لاستبعاد وإقصاء الرجل عن كل المناصب والألقاب

- البحث عن محاولة استبعاد وإقصاء واغتيال سلامة موسى متعددة الوجوه لأن الرجل لم يكن متواطئًا مع كل ما كان سائدًا

- المعركة لا يمكن أن تعد معركة أدبية مجردة من العوامل السياسية والدينية

لا يحتاج الأمر إلى كثير من البحث والتنقيب والتقليب فى صحف ومجلات الأمس البعيد والقريب لكى نكتشف كمّ العداء والخصومة التى تبدو مجانية والاستبعاد والإقصاء العمدى الذى طال المفكر والكاتب والباحث سلامة موسى، وكتبه، وأبحاثه، ودراساته، حتى ذكر اسمه فى الصحافة الفكرية والثقافية المعاصرة أصبح قليلًا، إن لم يكن نادرًا أو مستحيلًا، فضلًا عن أن معاصريه وأقرانه تم تقرير كتب لهم فى المدارس الحكومية مثل عبقريات عباس محمود العقاد، وكتب الدكتور طه حسين مثل الأيام وكتابه حافظ وشوقى وهكذا، وليست كتب عباس العقاد ودكتور طه حسين فقط هى التى تم تقريرها، بل هناك الكثير من الكتّاب تم تقرير كتبهم ورواياتهم فى المدارس، وهذا يعنى أن نوعًا من التكريم والتمجيد يحدث، إن لم يكن التذكير الدائم بإبداعات ومنجزات الكتاب الكبار، باستثناء سلامة موسى الذى تستحق كتبه القراءة والعناية الجادة بها قبل كثير من الكتاب، لأنه كان نغمة خاصة فى سيمفونية الثقافة والفكر على مدى نصف قرن كامل.

وهذا التمييز الذى يحظى به كتّاب، ويستبعد عنه كتاب آخرون، بالتأكيد له دوافعه الكامنة والمستترة والخفية والمتواطأ عليها منذ أزمنة بعيدة، دون إعلان واضح وصريح لذلك التواطؤ بأى شكل من الأشكال، أحيانًا يتم الجهر وتوجيه اتهامات بشكل جزافى إلى سلامة موسى، ويوصف بأنه صليبى، ويكفى أن نستعرض بعضًا من الألفاظ والمفردات التى رماه بها الأستاذ المحقق محمود محمد شاكر فى كتابه «أباطيل وأسمار»، فيقول فى سياق حديثه عن ديوان بلوتلاند الدكتور لويس عوض ص ١٤: «.. ويومئذ أيقنت أن الأمر لم يأت اتفاقًا ولا مصادفة، فالرائحة التى كنت أشمها من هدوم القسيس زويمر، ومن أسمال التالف سلامة موسى، هى هى التى وجدتها فى بلوتلاند..»، وفى ص ١٤٨ من الكتاب نفسه عندما يقول بأن جهات ما اختارت لويس عوض بديلًا لأستاذه الروحى، فيقول: «.. وكأنهم اختاروه ليكون بديلًا من ذلك المتسرع الجرىء الوقح السليط اللسان سلامة موسى..»، وعلى مدى صفحات الكتاب الذى تجاوز الستمائة صفحة، فسلامة موسى كان حاضرًا بقوة، بالأوصاف التى تجاوزت حدود السلبية، إلى السب والتسفيه والتسخيف، وفى سياق ذلك يهاجم الأستاذ شاكر مجموعة من الظواهر والمجلات والأحداث التى كان سلامة موسى فى قلبها، فهو يهادم كل من نادى بالكتابة العامية، ومن ثم كانت حملته على ديوان بلوتلاند كارثة أدبية وثقافية حلّت باللغة العربية، ويهاجم أحد دعاتها الأوائل، فيقول ص ٢١٨: «.. وكتب شعر بلوتلاند الذى دللت عليه، وكان الصبىّ القديم سلامة موسى قد هرم وصار كهفًا لأغيلمة المبشرين فى مصر..»، ويكرر فى شأن قضية العامية رابطًا لها بمنحى دينى وسياسى فى صفحة ٢٤٣: «.. فإن هذه المعركة لا يمكن أن تعد معركة أدبية مجردة من العوامل السياسية والدينية، الخفية والظاهرة، وكل من يريد أن يدس هذه الحقيقة فى ضباب من الغموض، ومن الألفاظ المبهمة، ومن المغالطات، فإنه أمر مريب يكتم أمرًا يرمى إليه، لآفة ينطوى عليها، أما الدعاة إلى ذلك، كصبيان المبشرين أمثال التالف الغبى سلامة موسى..»، ولا يتوقف الأمر عند سلامة موسى فقط، بل يهاجم ويسب ويشتم اثنين من تلاميذه وهما لويس عوض وغالى شكرى، ولا شك أن الأستاذ شاكر يلوح بوضوح هنا أن رابطًا يصل هؤلاء الثلاثة، ذلك الرابط هو الديانة المسيحية، عندما يصرح بأنهم كارهون لقصيدة نهج البردة لأحمد شوقى ص ٣٤٤: «.. ولكن الدافع إليه هو أن نهج البردة هو فى مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد هذا المأفون- يقصد لويس عوض- بما فى قلبه من العداوة والبغضاء لله ورسوله وللمؤمنين، أن يجعل هذا الشطر وحده، هو المتضمن لمذهب شوقى فى شعره، وهذا عبث، وهى طريقة فى التعريض بما تكنه النفوس، فاشية عند المستشرقين والمبشرين، وفاشية عند المستشار الثقافى، وعند ساحبه من عنقه سلامة موسى، وعند ذيله وحامل حقيبته غالى شكرى..».

هنا لا يقتصر الأمر عند شخص سلامة موسى فقط، بل يمتد ليشمل نوعًا من الثقافة يحمله ويعبر عنه كتّاب شاءت أقدارهم أن يكونوا مسيحيين، لكنهم مصريون فى الأساس، ولا أحد يستطيع أن يزايد على تلك المصرية التى ينتمون إليها، وهنا يسلّط الأستاذ شاكر سياطه لتكون دائرة الاتهام أوسع وأعمق وأكثر خطرًا من المفردات الظالمة مثل «التافه والهالك والغبى.. إلخ»، أى أنه يحول الأمر إلى قضية دينية وسياسية، ولا تتوقف الأمور عند إشاعة تلك الأوصاف التى تؤجج أبعادًا طائفية عند المتلقى، ولا بد أن أشير إلى أن ذلك الكتاب الذى صدرت طبعته الأولى عام ١٩٦٥، كان ينشر مسلسلًا فى مجلة «الرسالة» عام ١٩٦٤، والتى كانت تصدر عن وزارة الثقافة المصرية، وبعد أن نشرت أكثر من نصف الكتاب فى المجلة، توقف النشر، للأسف نجد أن كاتبًا وناقدًا يساريًا كبيرًا هو الأستاذ فاروق عبدالقادر، ينتصر لشهادة الأستاذ شاكر ضد لويس عوض، ويكتب مقالًا تحت عنوان «بلوتلاند.. تلك النكتة السخيفة القديمة»، ويسترشد فى نقده لبلوتلاند، بشهادة الأستاذ شاكر، وبعد أن يستعرض جزءًا من تلك الشهادة يقول: «كانت هذه بداية تصدى الأستاذ المحقق محمود شاكر للويس عوض فى مقالاته الشهيرة (أباطيل وأسمار)، فى ١٩٦٤، والتى أرغم الرجل على التوقف عن إكمالها بعد أن أهاج لويس عوض الدنيا حوله، من قلعته الحصينة الأهرام»، وفى المقدمة الجديدة التى يكتبها لويس عوض لطبعة الديوان يعود إلى هذه الواقعة- أى مناقشة شاكر للديوان- فيكتب عوض: «لو أن الاعتراض جاء بالحوار الموضوعى الهادئ أو الصاخب لانتفع النقد، لكنه جاء مع طوفان من السباب واتهام النوايا، فلم ينجح إلا فى أنه أضاف صفحات ناضرة إلى ديوان الهجاء العربى..» من كتاب «أوراق أخرى من الرماد والورد.. فاروق عبدالقادر ص ١٩٥»، وللأسف لم يعجب حديث لويس عوض ناقدنا فاروق عبدالقادر، منتصرًا للأستاذ شاكر، وهنا لا نستطيع أن نقول إن الحكاية حكاية يمين ويسار، لكن سمة العداء شبه متجذرة وأصولية لدى المثقفين المصريين تجاه سلامة موسى، ولويس عوض، وغالى شكرى، وذلك لمسيحيتهم.

وفى هذا الشأن لا بد أن نقتبس بضعة سطور من دراسة طويلة للأستاذ فتحى رضوان فى كتابه «عصور ورجال»، ولا نستطيع أن نقول إن فتحى رضوان كان مجاملًا لأحد، لكنه كان حاد الرؤية فى كثير من الأحيان، وشديد القسوة على البعض، وربما كان كذلك فى بعض ما ساقه فى تلك الدراسة البديعة، فهو يبدأ دراسته ص ٢٤٩ قائلًا: «كان لسلامة موسى دور فريد فى حياتنا الأدبية، فقد كان الكاتب القبطى الوحيد، بين كبار كتابنا، وبهذا وقع على عاتقه واجب مزدوج، أحدهما وأولهما التعبير عن المجتمع المصرى كله، وثانيهما وأهمهما أن يعبر عن هموم وهواجس وآلام وآمال المجتمع القبطى، وكان واقع الحال أن يوازن جيدًا بين هذين الواجبين حتى لا يتهمه المسلمون بأنه متعصب يريد أن يقوض دعائم الإسلام، باسم التقدم والتطور، الذى لم يكف عن الدعوة لهما، ثم كان عليه أن يصور ما يشغل بال القبطى العادى والمثقف، وأن يطلع الأغلبية من المسلمين على ما يساور المواطنين الأقباط، وإلا اعتبر مفرطًا فى حقهم..».

«عصر ورجال 1967»

هذا ما كتبه فتحى رضوان بشجاعة، حيث وضع النقاط على الحروف، وأشار إلى الأزمة الحادة التى كان يعيشها سلامة ويعانى منها، وتجر عليه كثيرًا من الهجوم الذى يصل إلى السباب، وتشيع نوعًا من الأكاذيب، أو الإشاعات التى تتحول إلى أشكال من المحاكمة، كما رأينا ما كتبه الأستاذ شاكر فى كتابه سالف الذكر، ولم يكن الأستاذ شاكر وحده فى مجلة الرسالة، بل تم تجنيد رهط من الكتاب والباحثين لمهاجمة لويس عوض وسلامة موسى وغالى شكرى، وعلى رأس هؤلاء الكاتب محمد جلال كشك، الذى بدأ حياته ماركسيًا شيوعيًا، وعضوًا فى الحزب الشيوعى الراية عام ١٩٥٠، ثم بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ يتحول إلى ناصرى يؤيد كل ما يفعله عبدالناصر وتقوم به ثورة يوليو، ويكتب مسرحية «شرف المهنة» عام ١٩٦٠ يمدح ثورة يوليو بإفراط، ثم يتحول إلى قومى محض، يكتب عن القومية العربية بتوسع، وكانت كتاباته نوعًا من الثرثرة، وفى الأخير يتحول إلى كاتب شديد العداء لكل ما فات ذكره، وفى المرحلة القومية يهاجم سلامة موسى بضراوة، مناقضًا نفسه أكثر من مرة، ومنقلبًا أكثر من مرة، وسوف نفرد له أكثر من حلقة باعتباره النموذج الأشمل فى الانقلابات المتعددة.

وبالطبع كانت تلك الملاحظة التى ساقها فتحى رضوان، هى العمود الفقرى فى كل أشكال العداء التى واجهت الرجل، ولكننا نعود إلى مقال كتبه الباحث والصحفى يوسف حلمى فى مجلة الكاتب الصادرة فى أغسطس عام ١٩٦٢، وكانت قد أعدت ملفًا خاصًا عن سلامة موسى، كان عنوان المقال «الشهيد سلامة موسى»، وسرد حلمى فى ذلك المقال بأن هناك كانت حملة شبه ممنهجة لاستبعاد وإقصاء الرجل عن كل المناصب والألقاب، فلم يحصل على لقب باشا، ولم يسع إلى صاحب العزة، وهكذا مثلما حصل كثير من أقرانه على تلك الألقاب التى كانت توفر لهم قدرًا من النفوذ، أو على الأقل ذلك التقدير المجتمعى اللائق الذى يناسب كاتبًا ومفكرًا كبيرًا مثل سلامة موسى، وفى ظل كل ذلك كانت هناك حالة «تكريه» مستمرة لسلامة موسى ولكل ما يكتبه، ووصلت ليوسف حلمى تلك الحالة، أى النفور من الرجل، ورغم أن يوسف حلمى كان قارئًا نهمًا، إلا أنه كان مستبعدًا عن قراءة كتابات سلامة موسى، رغم أنه كان يلتهم رواية مثل عيسى بن هشام للمويلحى، وماجدولين وتحت ظلال الزيزفون وغيرهما للمنفلوطى، وبالتالى كان مع زملائه وأبناء جيله «كان مواليد ١٩١٣» يتابعون بكثافة كتابات العقاد وطه حسين وكذلك المازنى وغيرهم من كتّاب كبار ومرموقين، ولذلك تأخر يوسف حلمى فى التعرف على سلامة موسى، وكان أعداء سلامة موسى يروجون فكرة أنه «كاتب قبطى»، ولا يسعى فى أى كتابة له، إلا وينتصر للأقباط، وبالتالى كان النفور من سلامة موسى طبيعيًا، لأن التمييز الدينى فى مصر آنذاك كان الوجه الآخر للخيانة الوطنية، وذلك فى أواخر عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، «وقد أفلح أعداء الحرية الحرية وأعداء التطور، وأعداء الفكر الاشتراكى- وهى السموم التى كان سلامة موسى ينشرها- فى إبعادنا عنه، وفى حصرنا فى نطاق الكتاب الرومانتيكيين والرجعيين والناطقين بلسان الإقطاع، خصوصًا وأن قدرتنا على القراءة بلغة أجنبية، كانت قدرة هزيلة» مجلة الكاتب العدد ١٧ ص ٥٥.

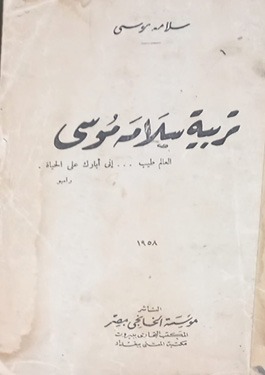

ورغم أن البحث عن محاولة استبعاد وإقصاء واغتيال سلامة موسى متعددة الوجوه، لأن الرجل لم يكن متواطئًا مع كل ما كان سائدًا، ولم يكن مختلفًا فقط، بل كان نقيضًا لكثير من الأفكار التى كانت رائجة فى ذلك الوقت، ومنذ أن عاد من إنجلترا، حاول أن يبعث فكرًا مختلفًا، ويحدث نهضة قوية الأركان، كان يكتب كلمته ويمضى، ولم يكن بارعًا فى الخطابة، فكان كل جهده فى الكتابة، تلك الكتابة التى لم تكن متصالحة أو متواطئة مع ما لا يرضيه، ويراه رجعيًا، وهو بذلك كان يكشف زيف آخرين، كتب فى كتابه «تربية سلامة موسى» الذى صدر عام ١٩٤٧: «لقد قضيت عمرى إلى الآن- فى بقعة مضطربة من هذا الكوكب، هى مصر، وعشت هذا العمر وأنا أرى انتقالها المتعثر من الشرق إلى الغرب، أى من آسيا إلى أوروبا، وعاينت مخاضها وهى تلد هذا المجتمع الجديد الذى لا يزال طفلًا يحبو، كما عاينت كفاحها للإنجليز المستعمرين وللرجعيين المصريين..»، إذن عاش سلامة موسى بتلك الروح الوطنية المصرية بكل جوارحه، وكان كل ما يكتبه تحت قوس كبير اسمه مصر، والوطنية المصرية، وذلك ما رآه كثيرون بأنه إبعاد مصر عن مسارها الحتمى نحو الخلافة وما شابه من نظم دينية جامدة، ونعود للسؤال الذى طرحه يوسف حلمى فى مقاله، وهو كيف ومتى بدأ العداء والإقصاء والاستبعاد والهوس الدينى حول سلامة موسى؟، وكما أسلفت القول إن سلامة موسى لم تكن أزمته فى كونه الكاتب الذى ينتمى للديانة المسيحية، ولكنه لم يكن يخضع لأى ابتزاز يقول إنه ينتصر للديانة المسيحية، والدليل على ذلك الصبغة التى طبعت كل ما كتب بالروح المصرية، وكانت تلك الروح وما زالت تسبب رعبًا لهؤلاء الرجعيين، ويعتقد يوسف حلمى أن بداية الإقصاء بدأت مع كتاب «حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ»، الذى صدرت طبعته الأولى عام ١٩٢٧، هذا هو العنوان الرئيسى، فيما جاء عنوان تفصيلى آخر، يقول: «وهو قصة الحرية الفكرية، وانطلاق العمل البشرى من قيد التقاليد، وفوز التسامح على التعصب مع ذكر ما لقيه الأحرار من ضروب الاضطهاد من أقدم العصور للآن».

هذا الكتاب أرعب كل المحافل الرجعية، تلك المحافل السياسية والفكرية والدينية، وكذلك الاجتماعية، إذ إن تلك الأفكار والعناصر التى تتصدر غلاف الكتاب، الذى يحمل معنى نبيلًا وعظيمًا، وما زلنا نضعه شعارًا نأمل فى تحقيقه دون أى تنازل، وهو عنوان حرية الفكر، والجدير بالذكر أن تلك الفترة العشرينية التى أعقبت ثورة ١٩١٩، كانت روح الوطنية المصرية عالية جدًا، وروح التغيير تعمل بقوة، لذا صدر كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق عام ١٩٢٥، وكان الكتاب مباغتًا لكل الدوائر الرجعية التى كانت تسعى لتتويج الملك فؤاد خليفة للمسلمين، بعد أن أعلن مصطفى كمال أتاتورك عن سقوط تلك الخلافة الإسلامية فى تركيا، فتلمظ عليها الملك فؤاد، وبدأت البطانة الدينية التى كانت تحيط به، وتحيط بأى حاكم مثله، بدأوا فى تمهيد المناخ لتلك الخلافة، فجاء الكتاب للشيخ على عبدالرازق، وكأنه بلغتنا العامية «ضرب كرسى فى الكلوب»، وأنهى حفلة الخلافة مبكرًا، كان هذا عام ١٩٢٥، وفى عام ١٩٢٦، جاء كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين، وهو كتاب يفتح حرية البحث على مصراعيها، ولكن جوقة الرجعية، لم يعجبها ذلك الأمر، فشنت هجومًا بالغ القسوة والغضب والتعنت على طه حسين، ونال على عبدالرازق محاكمة ظالمة، فصل على إثرها من جماعة العلماء، ومنذ ذلك العام، لم ترض عنه جماعة المشايخ الذين حاكموه، أما الدكتور طه حسين لم يكن عقابه أقل من العقاب الذى نزل على الشيخ على عبدالرازق، وفى العام التالى، وهو ١٩٢٧ صدر كتاب «حرية الفكر» لسلامة موسى، ذلك الكتاب الذى انتصر لقيمة الحرية أولًا، ثم لقيمة الفكر ثانيًا، وإذا كان على عبدالرازق وطه حسين نال كل منهما عقابًا مؤقتًا، ولكن سلامة موسى، راح ينال ذلك العقاب طوال حياته، وهو ما سنتحدث عنه فى الحلقة القادمة إن شاء الله.