تجليات مولانا يوسف زيدان.. حوار مختلف مع مفكر هذا الزمان

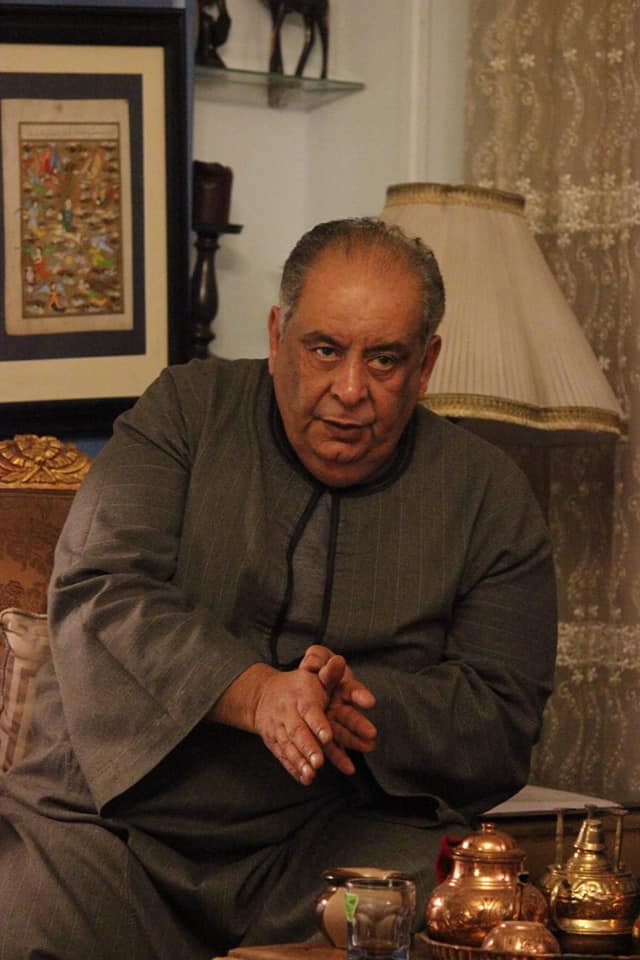

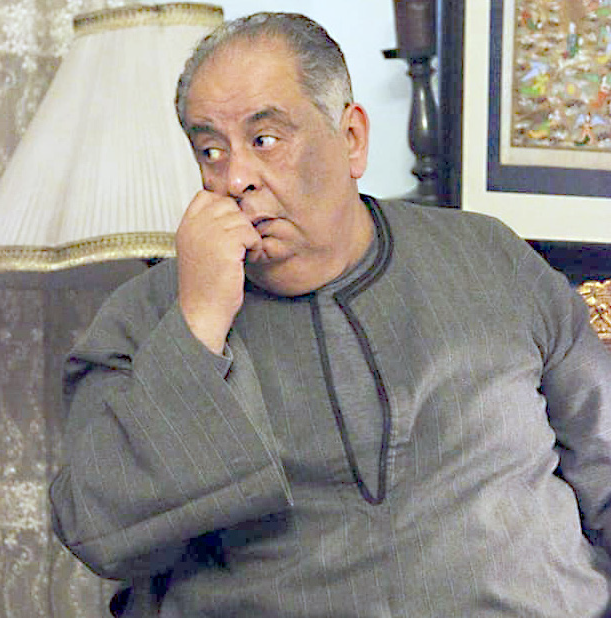

عرفت الدكتور يوسف زيدان قبل أن أجلس إليه قبل سنوات لأحاوره، وعندما تحدثت إليه وجهًا لوجه، أدركت أن لدينا كنزًا هائلًا لا بد أن نستفيد منه بقدر ما نستطيع، فالكاتب والروائى والباحث المدقق والفيلسوف وعاشق الحياة، يستطيع بما لديه من خبرات وتأملات وتجارب صياغة حياتنا بشكل يرضى عنا ونرضى عنه.

لسنوات ونحن على تواصل وبيننا وصال، اختلفنا قليلًا، واتفقنا بأكثر مما يتخيل أحد، وكنت على القرب منه أتابع بدقة محاولات المجال العام إهدار ما لديه من أفكار وثقافة وعمق، ولم يكن أبدًا فى أى وقت ضحية لمحاولات تسطيحه والاشتباك معه على أرضية الهزال الفكرى الذى نعانى منه، ظل ولا يزال يقاوم، لكننا كنا نحن ضحايا لنمط استهلاكى للأفكار العظيمة.. فلم نستفد منه كما ينبغى.

لا يتوقف يوسف زيدان عن الإبداع.. يكتب ويتحدث ويسافر ويتأمل، تستقبله دول العالم المختلفة بما يليق بمفكر كبير، فى مقابل انشغالنا نحن بتصريح له هنا أو تعليق يبديه هناك، نترصد له ونقطع ملابسه بحثًا عن إثارة فارغة تؤكد أننا لا نستحقه.

عندما فكرت فى تقديم موسم من برنامجى «الشاهد» أقدم فيها شهادة المفكرين والفلاسفة على ما جرى للشخصية المصرية، كان يوسف زيدان هو ترشيحى الأول، وعندما تحدثت معه وجدته مرحبًا.

قبل الحوار الذى قمنا بتسجيله على مدار حوالى ثلاث ساعات جلسنا معًا، تحدثنا فى كل شىء، إلا موضوع الحوار الذى سيجمعنا بعد قليل، وعندما دارت الكاميرا وجدته يشكونى للمشاهدين.

قدمت حوارى معه بأنه خاص جدًا، وذلك لقيمة الضيف وقيمة ما يقوله دائمًا.

قال: لكن الضيف يريد قبل أن نبدأ أن يشتكيك إلى الجمهور الذى سيشاهدنا.

قلت له: أنت تقول كل ما يحلو لك يا دكتور.

قال: لا.. ليس ما يحلو لى.. ولكن هل يصح يا سادة أن نجلس معًا لأكثر من ساعة قبل التسجيل، وكلما سألت عن أى شىء سنتحدث، فيقول لى: سيبها على الله.. فأنا جالس أمامكم الآن ولا أعرف عن أى شىء سنتحدث بالضبط.. لكنه كما قال: سيبها على الله.

داعبته، وقلت له: كما تحدثت مع جمهورك فأنا أيضًا سأتحدث، واسمح لى أن أقول إننى فعلت ذلك معك تحديدًا لأننى أعرف أنك مستعد دائمًا.

كنت أعنى ما قلته تمامًا، قصدته بوعى كامل وبمعرفة تامة بمن أتحدث معه، ثم وهذا الأهم وهو ما لم أقله للدكتور يوسف ولا لجمهوره، فقد أردت أن ينساب بيننا الحوار حرًا غير مقيد لا بمحاور ولا بأسئلة، وكأننى أردته أن يكون حالة تأمل يشاهدها الناس ساعة ولادتها على الشاشة، أردت أن أقدم تجربة عملية نعرف من خلالها كيف يفكر مفكر هذا الزمان من خلال اقتحامه ومباغتته... وهو ما حدث بالفعل.

وقد تسأل الآن لماذا أحرص على نشر الحوار رغم أنه أذيع عبر فضائية «إكسترا نيوز» بما يعنى أنه متاح، كما أنه حظى بتغطية صحفية كبيرة وقتها؟

سأقول لك إننى أرى أن هذا الحوار من أهم الحوارات التى أجريت مع يوسف زيدان، ويستحق توثيقه بشكل مكتمل وبصياغات منضبطة يفتقدها أحيانًا الحوار التليفزيونى، ثم إنه جزء من أرشيف حياتنا الفكرية التى أحب أن يتاح بكل الأشكال والوسائط الإعلامية.

ثم لا أخفى عليكم سرًا، فأنا أحب يوسف زيدان.

وكأننى أتلكك لأكون فى حضرة مولانا الذى يستحق أن نبقى معه ليس بقدر ما نحتاج فقط، ولكن بقدر ما نستطيع أيضًا.

بدأت حوارى معه من عنده.

قلت له: حديثنا هذه المرة عن الشخصية المصرية ما جرى منها وما جرى لها وما جرى عليها، نحاول أن نقرأ معًا ما يكمن فى العقل المصرى وما يؤثر فيه، لكن اسمح لى أن نبدأ من عندك، فجمهور يوسف زيدان وهو ممتد عبر الأجيال وعبر جغرافيا شاسعة يقرأ ما تكتبه من مقالات، وما تبدعه من روايات، وما تنتجه من دراسات وأبحاث فى التراث، ويتعلق كثيرون بمنجزك الفكرى فى عالم التصوف.. فما هى الجذور الفكرية التى تستمد منها كل هذا الفيض؟ فأنت كما أعرف لست ابن الكتب فقط.. ولكنك أيضًا ابن الناس.

فى طفولتى ذهبت إلى أمى وسألتها: ماذا تعنى كلمة عاهرة؟ فردت علىّ بغضب: عيب يا ولد

قال: التكوين الأول بسيط.. كما أن البدايات كانت بسيطة، طفل مولود فى الصعيد نشأ وتربى بعيدًا عن أهله، وجد جده وأخواله يقومون بتربيته، فيهرب من ذلك كله إلى الكتب التى يجد عزاءه فيها، وهو ما جعلنى أبدأ القراءة مبكرًا.

سألته عن قراءاته فى هذه السن المبكرة.

فأفاض وقال: قرأت كتب كامل كيلانى وأنا فى المرحلة الابتدائية، وعندما كان عمرى ١٢ عامًا كنت أقرأ كتبًا لو وجدت أحدًا يقرأها الآن لقلت له: يمكنك أن تؤجلها بعض الشىء، فقد كانت هناك أشياء كثيرة أقرأها دون أن أفهمها على نحو جيد.

يضرب لنا زيدان مثلًا على ذلك.

عندما كان عمرى 12 عامًا كنت أقرأ كتبًا لو وجدت أحدًا يقرأها الآن لقلت له: يمكنك أن تؤجلها بعض الشىء

يقول: فى المرحلة الإعدادية على ما أذكر كنت أقرأ مسرحية لشكسبير أو كتابًا آخر لا أذكر على وجه التحديد، وخلال قراءتى قابلتنى كلمة «عاهرة»، ولم أعرف معنى الكلمة، ولم يكن لدى محرك البحث جوجل بعد لأسأله، كان الموضوع سينتهى سريعًا، ذهبت إلى أمى وسألتها: ماذا تعنى كلمة عاهرة؟ فردت على بغضب: عيب يا ولد.

ترك زيدان والدته، وبحث عن أحد أخواله الذى كان كاتبًا ومهتمًا بالفكر والثقافة، كان يعتبره الملجأ له فى كل ما يريد أن يعرفه، لكن للأسف لم يكن موجودًا، وقتها كان يوسف قد انتقل إلى الحياة فى الإسكندرية وكان خاله فى القاهرة، فبحث عن خاله الآخر، وسأله: ماذا تعنى كلمة عاهرة؟ فرد الخال بنفس انفعال الأم: عيب يا ولد.

ظل زيدان لما يقرب من عامين وهو لا يعرف معنى كلمة عاهرة، حتى استطاع التعامل مع المعاجم، بحث وقرأ وفهم معنى الكلمة.

تدور الأيام، يقول يوسف: وجدت ابنى علاء الذى كان عمره ١٢ عامًا، وكانت هناك فرقة موسيقية هى «سبايس جيرلز»، وكان يتابعهم ويستمع إلى ما يقدمنه من أغانٍ، وفجأة وكنا يوم عيد، ونحن نجلس فى مجلس عائلة مع جدته وعماته، وجدته يقول لى: أغانى الفرقة جميلة جدًا، وسألنى: هل تعرف معنى «سبايس جيرلز»؟، حاولت الهروب منه، وقلت له: لا.. لا أعرف، فقال بعفوية: «سبايس جيرلز» يعنى عاهرات، فوجدتنى أقول له بنفس انفعال أمى وخالى: عيب يا ولد.

يضيف يوسف الذى لم يهرب منه سؤالى عن جذوره الثقافية: هذه الواقعة بطبقاتها يمكننا اعتبارها إجابة غير مباشرة على سؤالك عن الثقافة المصرية التى أنا وأنت جزء منها، فنحن نعيد إنتاج السابق علينا، نعيد تصنيع الماضى، وهو ما يجعلنا كل مرة نصطدم بالحائط.

قلت لزيدان: أعتقد أن هذه الواقعة ومثيلاتها بالطبع كان لها أثر فى صياغة معنى ما لديك، أثرت فى منهجك فى التفكير.. ألست معى فى ذلك؟

قال: يمكننى أن أقول ذلك بالطبع، لكنى حتى أكون صريحًا معك، فقد تنبهت خلال السنوات الأخيرة، وربما بتأثير هذه الواقعة إلى أننا فى أمس الحاجة إلى إعادة بناء المفاهيم والتصورات الأساسية.

قبل أن أستوقفه لأن ما يقوله بالنسبة لى هو قضية القضايا، فلا يمكن لمجتمع أن ينهض أو يتقدم أو يتطور دون بناء المفاهيم والتوافق حولها، وجدته يأخذنا إلى ما قرر أن يشرح به رؤيته.

قال: عندما نتوقف معًا عند بعض رواياتى الأخيرة التى تتعرض لحيوات ابن سينا وابن الهيثم وابن النفيس والحاكم بأمر الله، سوف تشعر على نحو ما أننا ومنذ ألف سنة نعيش على نفس الموضوع، لقد واجه هؤلاء المشكلات التى نواجهها الآن، تقريبًا دون زيادة أو نقصان.

يزيدنى إيضاحًا، يقول: لو أن أحد الباحثين أو الصحفيين قام ببحث بسيط عبر محرك البحث جوجل، وكتب مثلًا اسم ابن النفيس، سيجد سؤالًا يقول: هل كان ابن سينا ملحدًا؟ وكأننا لم نتقدم خطوة إلى الأمام، إننا منذ ألف سنة ونحن نحاسبه، كأن القيامة قامت، وميزان الحساب أقيم على رءوس الأشهاد، والسؤال: ما علاقة من يسأل هذا السؤال بالموضوع؟ بدلًا من أن تسأل هل هو مؤمن أم ملحد؟ لماذا لا تناقش أفكاره؟ لكن مشكلتنا الممتدة أننا نصر على طرح هذا المنطق وتكريسه.

طرحت على الدكتور يوسف فكرة تشغلنى طول الوقت، وهى أننا على عكس الأمم المتقدمة نتحرك طوال الوقت فى دائرة، بينما هذه الأمم تتحرك فى خط مستقيم، ولذلك فهى تتطور.

منذ ألف سنة ونحن أسرى لنفس الموضوعات ولنفس المنطق فى التفكير وهو ما يجعلنا سجناء فى قفص عدم الحسم

قلت له: أعتقد أن هذه الفكرة تتسق تمامًا مع ما تقوله، وهى أننا منذ ألف سنة ونحن أسرى لنفس الموضوعات ولنفس المنطق فى التفكير، وهو ما يجعلنا سجناء فى قفص عدم الحسم، فهل هذا مرتبط بطبيعة العقلية الشرقية.. أم أن هناك عوامل أخرى لها التأثير الأكبر فى ذلك؟

قال: ما يحدث بالطبع مرتبط بأشياء كثيرة، منها مثلًا عدم قدرتنا على إعادة قراءة التصورات الأساسية التى تحكم حركة حياتنا، ومنها ما هو مرتبط بشكل أساسى بالكسل الذهنى، ومنها ما هو مرتبط بالسلطة الغشوم التى كنا تحتها، فعبر الألف سنة لدينا ٥٠٠ سنة كنا تحت حكم المماليك، وأنا أندهش جدًا عندما أجد بعض الناس يبدون إعجابهم بالمماليك، ويعتبرون أن من بينهم أبطالًا، فمن يقرأ التاريح بشكل صحيح وعلى وجهه الحقيقى سيجد أن المماليك مجموعة من البلطجية.

ويقارن زيدان بين ما حدث عندنا وما حدث فى أوروبا فى نفس الفترة.

يقول: فى فترة حكم المماليك والتى استغرقت ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ سنة، سنجد أن أوروبا نهضت، فتاريخ أوروبا معروف من العصور الوسطى إلى عصر العقل الذى يعرف بـ«ديكارت»، ولو حسبنا معًا عدد الأشخاص الذين غيروا تاريخ ومسار القارة الأوروبية، وما استتبعه من تغير تاريخ ومسار العالم، سنجد أنهم من ١٢٠ إلى ١٥٠ شخصًا فقط، وهؤلاء يمكن أن أذكرهم لك بالاسم، بما يعنى أن الفكرة الوهمية التى تقول إن الجماهير هى التى تحرك الأحداث مجرد فكرة مخادعة جدًا، وبالطبع تلحق بها مجموعة من الأفكار الأخرى المشابهة، لكننى لا أريد أن أصدم الجماهير، خذ عندك مثلًا ما يقولونه عن الديمقراطية باعتبارها الطريق الوحيد لإنقاذ الأوطان.. هذه فكرة أخرى وهمية أيضًا.

استوقفت الدكتور زيدان، فنحن اتفقنا على أننا فى حاجة إلى إعادة بناء المفاهيم من جديد، وعليه فلا يمكن أن نترك كلامه عن الديمقراطية يمر هكذا بشكل عابر، فهذه قضية محورية، لذلك سألته عما يعنيه بأن الديمقراطية أيضًا قضية وهمية، فالجماهير تحلم بالديمقراطية وتعتبرها الحل بالفعل، فكيف يتسق كلامه مع هذه التصورات؟

قال: سأقول لك ما أعنى، لقد سمعنا عن الديمقراطية أول مرة فى التاريخ من خلال كتاب أفلاطون، تعرفه بالتأكيد، أنا أقصد كتاب «الجمهورية»، ولعلك تذكر أن أفلاطون قال- خلال إحدى محاوراته فى كتابه «الجمهورية» وهى النص الأول بالمناسبة عن فلسفة السياسة فى التاريخ الإنسانى- أن الديمقراطية هى أسوأ أنظمة الحكم على الإطلاق.

ويضيف زيدان: وقد تسألنى عن دوافع أفلاطون فيما قاله؟ فأقول: ببساطة لأن الديمقراطية هى اتخاذ القرار على يد الغوغاء، وبلغة أفلاطون «الديموجايين» الذين يعرفون فى الأدبيات السياسية بالرعاع، وعندما نستعيد أحداث التاريخ سنجد أن ديمقراطية أثينا هى التى قتلت سقراط، والديمقراطية الحديثة هى التى جاءت بهتلر إلى حكم ألمانيا بكل ما أحدثه فى العالم، وعندنا الديمقراطية هى التى جاءت بمحمد مرسى إلى الحكم، بالتالى فإن القول المطلق إن الديمقراطية هى الحل فى حقيقة الأمر قول يحتاج إلى مراجعة.

يلتقط يوسف زيادن نفسه بتمهل.

ويقول: ولو سألتنى عن رأيى الخاص، وهو الرأى الذى كونته من خلال ما قرأته وخبرته، ويمكن بالمناسبة أن يكون خطأ تمامًا كما يمكن أن يكون صوابًا تمامًا، فإننى سأقول لك إن أنسب طريقة لحكم هذه المنطقة من العالم التى نعيش فيها هى النظام الذى يسمى فى فلسفة السياسة اليونانية بـ«النظام الأوليجاركى» ويعرف فى الأدبيات العربية بـ«حكم الصفوة»، ولا أقصد بذلك أبدًا ما يعرف بـ«أهل الحل والعقد»، لأن هناك خلطًا كبيرًا يحدث فيما يرتبط بأهل «الحل والعقد»، وهو مفهوم وهمى آخر تم طرحه دينيًا وتداوله الناس على سبيل الخطأ، لأنه بهذا المقياس مثلًا عبدالملك بن مروان الذى هدم الكعبة مرتين، هل يمكن أن يكون من أهل «الحل والعقد»؟، وهل أمثال قطز وبيبرس فى عصر المماليك من أهل «الحل والعقد»، وهل محمد على نفسه فى العصر الحديث من أهل «الحل والعقد»، هؤلاء جميعًا ليسوا من أهل «الحل والعقد».

كان لا بد والدكتور يستبعد هؤلاء من زمرة أهل «الحل والعقد» أن أساله عمن يقصدهم، عن مواصفات الصفوة الذين يتحدث عنهم.

قال: لو أردت بيانًا عمليًا عمن أقصدهم بالصفوة لا بد أن تعود إلى تجربة الإسكندرية القديمة، أو تجربة الحكم فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين، ففى تجربة الإسكندرية مثلًا كانت هناك مجموعة يطلقون عليها «آباء المدينة» أو «المجلس البلدى»، هؤلاء كانوا يعتنون بالمكان، عبارة عن تجار وكتاب كبار تلقوا تعليمًا جيدًا، والذين تواجدوا فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين كانوا متعلمين بشكل جيدًا، لأنهم تعلموا فى أوروبا التى كنا منفتحين عليها، فنحن حتى العام ١٩٥٢ كنا سابقين مع احترامى لناصريتك بالطبع.

قلت له بسرعة موضحًا موقفى الذى أعلنته أكثر من مرة: أنا لست ناصريًا على الإطلاق، أحب أن أسير فى الحياة مستقلًا.

قال لى: أصلى لا أميل إلى الناصريين، ربما باستثناء حسن حنفى وبهاء طاهر، كنت أتحرج منهم جدًا بحكم أنهم أساتذة.

قلت له: حسن حنفى أستاذك.. وبهاء طاهر جارك.

علق يوسف على ما اعتبرته مداعبة عابرة.

قال: كنت أقول للأستاذ بهاء طاهر: كيف لمثلك أن يكون ناصريًا؟ فيقول لى أصل عبدالناصر عمل عندنا وحدة صحية، وكنت أفسر ذلك أن الأستاذ بهاء ولأنه كان يحب عبدالناصر أثر ذلك على رؤيته له، فكان يراه بشكل غير واقعى، وكان حسن حنفى أيضًا يتحمس جدًا لعبدالناصر، لكنه كان أستاذى، صحيح أنه لم يكن أستاذى المباشر، وعندما كان يتحدث عن عبدالناصر أطاوعه فيما يقول، وعندما يكتشف أننى لا أريد أن أجادله، كان يقول: لا.. يا أبوحجاج عبدالناصر منحنا شخصية وكرامة، فأقول له: ولكنه هزمنا فى النهاية، ويبدأ الجدل بيننا.

كانت نتيجة هذا الجدل أن استقر يوسف زيدان على رؤية واضحة، فبدلًا من الاختلاف فى هذه القضية والجدل حولها، وصل إلى تصور وطرحه فى محاضراته، وهو التصور الخاص بالحكم على الحكام وعلى الحكماء، وقال فى واحدة من محاضراته فى طنجة بالمغرب إنه لا بد أن يكون لدينا معيار واضح ومنطق محدد فى الحكم على الحكام، فنحن ننظر فى التاريخ دون أن تكون لدينا رؤية نحكم من خلالها، وهو ما يجعلنا ضحية لكاتب أو سيناريست أو مخرج يأتى ليقدم لنا التاريخ بطريقة معينة، مثلما حدث مع ابن رشد مثلًا فى فيلم «المصير» الذى أعتبره فيلمًا كوميديًا بامتياز.

قلت له: يا دكتور.. يا دكتور.. هل هذا معقول؟ فيلم «المصير» كوميدى بالنسبة لك؟

قال بحسم: طبعًا فيلم كوميدى.. ولا أريد أن أتحدث عن فيلم «الناصر صلاح الدين» حتى لا يغضب الناس منى مرة أخرى.

عدت بالدكتور يوسف زيدان مرة أخرى إلى مسألة حكم الصفوة، وقررت أن نؤجل قليلًا مسألة الحكم على الشخصيات التاريخية.

قلت له: مسألة حكم الصفوة كنظام حكم يحتاج إلى مزيد من التفصيل، فأنت تعتبره نظام الحكم المناسب لدول منطقتنا.

قال: لقد أعطيتك مثالًا إشاريًا، ويمكننا أن ندخل فى التفاصيل، فالإدارة فن وعلم، ولو أدار الناس حيواتهم الشخصية أو مساراتهم الذاتية بشكل ناجح، حتى يصبحوا تجارًا كبارًا أو كتابًا معترفًا بهم ليس على المستوى المحلى ولكن على المستوى العالمى، أو سياسيين لهم تجربتهم ودورهم، وتصبح لديهم خبرة تحصلوا عليها عبر السنين، ويكونون أكثر رشدًا وأقل تطلبًا، يقودهم ما وصلوا إليه إلى الحرص على البوتقة الاجتماعية، فما المانع أن يشارك هؤلاء فى الحكم؟

كان لا بد أن نحول التصور النظرى إلى خارطة عمل واضحة.

قلت له: كيف يمكن أن نطبق هذا النموذج فى مصر أو فى أى دولة أخرى فى المنطقة؟

قال: يمكن تطبيق النموذج بسهولة عندما نضع أصحاب الجدارة فى الصدارة، فنحن فعليًا ومنذ سنوات طويلة نعلى الأردأ لأنه أخف، ولذلك نراه يطفو لأنه بلا عمق، فمن يقدم أغنية عميقة مثلًا يحتاج من الجمهور إلى وعى وتركيز ومجهود لا أحد يريد أن يبذله، ولذلك تجد الرائج ما يسمى بأغانى المهرجانات، فالكلام العبيط أسهل، والايقاع البسيط أسهل.

يكشف زيدان عن أنه استمع ذات مرة إلى أغنية من أغانى المهرجانات، وقرر أن يتحدث عنها مع جمهوره على السوشيال ميديا عبر لايف يقدمه من آن إلى آخر.

كانت الأغنية هى مهرجان «بنت الجيران» التى يؤديها عمر كمال وحسن شاكوش.

اندهش جمهور يوسف، إذ كيف لمفكر وفيسلوف مثله أن ينشغل بمثل هذه الأغنية.

وكان مبرره فى الاهتمام بها أنه ليس منشغلًا بالأغنية أو بمن يغنيها، فهو لا يعرفهما أصلًا، لكنه مهتم فى المقام الأول بكلمات الأغنية التى قرر أن يحللها.

سألته: ما الذى لفت انتباهك تحديدًا فى كلمات «بنت الجيران»؟

قال: الإيقاع بسيط يمكن للناس أن يرقصوا عليه، لكن الكلام يحمل من الدلالات الكثير، فالأغنية تقول «بنت الجيران شاغلة لى أنا عنيا»، فهى شاغلة عينه وليس باله، لا يوجد بال بل عينان تلتقط الشوارد، ويقول: «أنا فى المكان فى خلق حواليا.. مش عايز حد ياخد باله من اللى أنا فيه» بمعنى أنه يريد أن يكون منفردًا بعيدًا عن الكل، هذا رغم أن أرسطو يقول إن الإنسان كائن اجتماعى، لكن أنت ترفض ذلك وتريد أن تكون وحدك.

مصر لم تنتكس بسبب أن نخبتها كان من بينها من يفكرون ويجلسون مع الشباب يشرحون لهم ما جرى

يواصل زيدان تحليله لـ«بنت الجيران»: المغنى يقول «هزى وسطك ميلى.. سيبى عنيكى تحكيلى اللى إنتِ مخبياه»، وهو يكشف هنا عن أنه يحب راقصة، ثم يقول «أشرب خمور وحشيش» بمعنى أنه غير واعٍ ومن يحبها غير مدركة لحبه، ففى هذه الأغنية تحول معنى الحب فى مجتمعنا إلى شىء لا نعرف ماهيته ولا حدوده.

قلت ليوسف زيدان: لا بد أن هناك نقطة محددة هى التى دفعتك لتقدم هذه القراءة فى الأغنية، ما الذى حركك تجاهها؟

قال: ما جعلنى أفكر فى تقديم هذه القراءة هو اهتمامى بحادثة الشاب الذى قتل طالبة جامعة المنصورة لأنها رفضت أن ترتبط به، هنا قفزت الفكرة، ورأيت أن هناك علاقة بين هذه الأغنية والحالة التى حدثت أمامنا، عكست الأغنية ما يمكن تعريفه بسلطة الحب، مع أننا نعرف أن الحب ليست له حجية، فأنت تحب فتاة ولكن هى لا تحبك، فما هى علاقتها بالموضوع من الأساس؟ لقد أصبحت العلاقات الإنسانية فوضى كبيرة، فرداءة المطروح عبر الأغنية مع تجليه فى الواقع أزعجنى بشدة، وجعلنى أقف عند مسألة سلطة الحب، وهو ما جعلنى أطالب بإعادة بناء التصورات الأساسية فى أذهاننا.

بعد ثورة 2011 خرجت نغمة قادتها جماعة الإخوان تقول إن النخبة هى سبب البلاء

حتى لا يضيع الخيط من بين أيدينا، فقد تحدث زيدان عن أغنية «بنت الجيران» حتى يدلل على أن الخفة أصبحت جاذبة، وأصبحت فارقة فى ترفيع أشخاص بعينهم إلى مناصب محددة. أخذته مرة أخرى إلى خيط حديثنا الأساسى وهو حكم الصفوة.

يقول يوسف: للأسف بعد ثورة ٢٠١١ خرجت نغمة قادتها جماعة الإخوان تقول إن النخبة هى سبب البلاء، وقد انزعجت جدًا من هذه النغمة، والمشكلة أنها تتكرر كثيرًا فى الإعلام، ووقتها قلت لمن يرددون هذا الكلام: نخبة كل شىء هى خلاصته العليا، الفريق الذى يلعب باسم بلدى اسمه المنتخب، فلا يجب أن تقول إن النخبة سبب البلاء، لأن النخبة هى التى حفظت وجودك على عكس البلاد العربية التى ثارت فى الربيع أو الخريف العربى أو العبرى كما أسميه، مصر لم تنتكس مثلما انتكست دول أخرى بسبب أن نخبتها كان من بينها من يفكرون ويجلسون مع الشباب يشرحون لهم ما جرى.

يدلل زيدان على قوة النخبة بما جرى فى اقتحام وزارة الثقافة أيام حكم الإخوان، فأول من دخل الوزارة شخص ضعيف بدنيًا، وهو بهاء طاهر، فى إشارة إلى أن المثقفين لن يستسلموا. النخبة كانت تغلى وتتحدث فى الإعلام وتنشر المقالات حتى نجونا جزئيًا من الانهيار الذى دخلت فيه بلاد أخرى، مثل سوريا واليمن، فأنت بالخبرة الواقعية والمنطق وقوفك ضد النخبة بمثل هذه الجملة التافهة الساذجة وهى أنها سبب البلاء حتمًا ستخسر كثيرًا.

أصحاب السلطة منذ بدايات القرن العشرين قاموا بتجييش الجمهور ضد المفكرين

كان ما قاله زيدان عن النخبة فرصة لأن ندخل مساحة جديدة فى الحوار، مساحة يكون المثقف المصرى هو محورها الأساسى.

قلت له مباشرة: كيف ترى المثقف المصرى.. هل هو داعم لمجتمعه، أم أنه يشكل بصورة أو بأخرى عبئًا كبيرًا عليه؟ هل يعيش المثقف المصرى داخل مجتمعه باعتباره جزءًا منه أم يشعر باغتراب؟ واسمح لى أن أضع أمامك عنوان مقال لك وهو «إيقاظ العقول أشق المهام» ليكون مدخلنا إلى حديثنا عن المثقف المصرى ودوره.

أجابنى زيدان: دور المثقف المصرى كان موجودًا، وأعتقد أنه لا يزال موجودًا حتى الآن، ويمكننا أن نلاحظ أن هذا الدور ينتعش فى فترات الأمل، وينكمش فى فترات الحصار.

يضرب أمثلة عملية على ما يريد أن يؤكده.

يقول: لو قرأنا كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» لطه حسين الآن، بعد أن نستبعد منه الإشارة المعاصرة لوقته فى الثلاثينيات، سنجد فيه خطابًا فكريًا مناسبًا لنا الآن، كما كان مناسبًا من ٩٠ سنة وقت ظهوره.

أستوقفه معترضًا: لكن معنى هذا أننا لم نتقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام.

تجييش الجمهور ضد المثقفين هو الأخطر حتى مما تقوم به السلطة فى أى وقت

قال: المشكلة أننا لم نتقدم فقط، نحن تراجعنا، لكن فيما أقوله معنى أكبر، فأصحاب السلطة السياسية والدينية، وكلاهما يتقاسم السلطة مع الآخر، منذ بدايات القرن العشرين قاموا بتجييش الجمهور ضد المفكرين، ونفس الجمهور الذى تم تجييشه ضد طه حسين هو نفسه الجمهور الذى تم تجييشه ضد نجيب محفوظ فتمت محاولة ذبحه، وهو نفس الجمهور الذى وقف فى وجه فرج فودة، وهو الذى طارد نصر حامد أبوزيد.

يستكمل يوسف رؤيته بأسى: السلطة حشدت، لكن الجمهور هو من كان يتحرك، من تقدم بالشكوى ضد طه حسين وتقدم ببلاغات ضد المفكرين كانوا من بين هذا الجمهور، وأستطيع أن ألمس الحسرة ونحن نقرأ محضر التحقيق مع طه حسين فى قضية كتابه «فى الشعر الجاهلى».

كان محمد نور، رئيس النيابة، قد سأل طه حسين فى التحقيق وقال له: أنت تقول إن لغة العرب فى شمال الجزيرة العربية كانت مختلفة عن لغة العرب فى جنوب الجزيرة العربية.. هل يمكن أن تقدم لنا الدليل على ما تقول؟

رد طه حسين بحسب المكتوب فى التحقيقات وقال: أنا لا أقدم شيئًا.

يقول زيدان: بشكل روائى أنا تخيلت هذا المشهد، وشعرت بالحسرة عند طه حسين، فهو حاصل على الدكتوراه من فرنسا، ويقدم كل هذه الدراسات الرائدة، ويبحث فى الشعر الجاهلى، ويصدر نصوصًا روائية عظيمة، وأستاذ فى الجامعة تخرجت على يديه أجيال، ثم تأتى وتقول له: قدم لنا دليلًا، الدليل فى المكتبة، الدليل فى البحوث التاريخية، ولذلك كانت عبارة: «أنا لا أقدم شيئًا» تمثل بالنسبة لى الحسرة الفادحة.

ينتقل بنا يوسف زيدان إلى مرحلة الستينيات.

يقول: فى هذه المرحلة تقريبًا ٩٥ بالمائة من كتّاب ومفكرى مصر تم اعتقالهم، وأذكر أننى سألت الدكتور ثروت عكاشة عن كيف تم اعتقال كل هؤلاء وأنت كنت وزير ثقافة وتعرفهم جيدًا؟ فرد علىّ: ما بلاش نتكلم فى السياسة، فقلت له: أنا لا أتحدث فى السياسة بالفعل، لكنى أريد أن أعرف كيف وأنت لست وزيرًا للثقافة فقط، ولكن مثقف كبير قبلت ذلك؟

حكى ثروت عكاشة حكاية ليوسف زيدان فى الغالب ليرد بها على سؤاله.

فبعد الانفصال بين مصر وسوريا فى مطلع الستينيات، ظل الدكتور لويس عوض هناك، اختار أن يبقى فى سوريا، ووقتها كان الدكتور ثروت عكاشة قد تم اختياره ليكون وزيرًا للثقافة، فقبل الترشيح ووضع شرطًا أمام عبدالناصر، وهو أن يعيد لويس عوض مرة أخرى إلى مصر، وأن يتم تعيينه مستشارًا لوزير الثقافة.

تحدث عكاشة مع لويس عوض وطلب منه أن يعمل معه فى الوزارة، فرد لويس بأنه سعيد بعمله فى سوريا وأنه لا يريد أن يعود مرة أخرى، لكن عكاشة ظل لما يقرب من ثلاثة أشهر يلح ويطارد لويس حتى قَبِل أن يعود، وبالفعل بدأ العمل فى وزارة الثقافة، وبعد ما يقترب من أربعة أشهر حدثت المفاجأة.

استيقظ ثروت عكاشة على تليفون بيته يرن بشكل متواصل فى الساعة السابعة صباحًا، ليجد من يقول له إنه تم اعتقال الدكتور لويس عوض، فنزل من بيته على الفور متوجهًا إلى وزارة الداخلية، وظل منتظرًا حتى وصل وزيرها، دخل وراءه المكتب، وقبل أن ينطق بكلمة وجد وزير الداخلية يقول له: أرجوك يا معالى الوزير لا تتكلم معى فى موضوع لويس عوض.

عاد ثروت عكاشة وهو لا يعرف كيف يتصرف، فهو من أعاد عوض إلى مصر، والآن بعد اعتقاله لا يستطيع أن يقدم له شيئًا، وكان يشعر بمهانة شديدة بسبب عجزه الذى بدا واضحًا لكل من كان يسأله عن مصير المعتقل الذى لا يعرف أحد لماذا تم القبض عليه.

لمح يوسف زيدان على وجهى نظرة انتظار لما يريد أن يدلل به من خلال هذه القصة.

قال: لويس عوض لم يرتكب إثمًا ولا جرمًا، لكن ما حدث طبقًا لما كتبه ثروت عكاشة نفسه فى مذكراته بعد ذلك كان من أفعال السلطة المباشرة، وأقول لك إن هذه الأفعال على فداحتها تكون أقل ضررًا وتأثيرًا وأثرًا من تجييش الجمهور ضد المثقفين، لأن هذا التجييش يجعل الجمهور طوال الوقت مستنفرًا ضدهم.

سألت زيدان عن الضرر والأثر والتأثير من تجييش الجمهور ضد المثقفين، وهل تعمد السلطة إلى ذلك فى أى عصر؟

قال: عندما يخرج عليك من يقول لك إن النخبة هى سبب كل هذا البلاء الذى نعيش فيه، يزيد هذا الاستنفار ضد النخبة فى نطاق الناس، والنتيجة أن أى شىء يقوله أحد من النخبة يرفضه الناس دون أن يسمعوه كاملًا، أو حتى يفكروا فيه، إنهم يجعلون الناس يرفضون النخبة من باب الاحتياط.

ويضحك يوسف زيدان وهو يقول: أذكر أن أحد أساتذتى القدامى كان قد جاء إلى الإسكندرية ليحاضر فى نادى أعضاء هيئة التدريس، ووجدت أحد الأساتذة يقول لى أنا طلبت من مدير الندوة أن يعطينى الكلمة لأعقّب على الندوة، لأننى ناوى أبهدل المحاضر، فقلت له: وهل سمعته يا دكتور حتى تقرر بهدلته من عدمها؟ فقال لى: لا.. لا.. أنا عارف هو هيقول إيه.

يصف زيدان الأستاذ الذى قرر بهدلة زميله قبل أن يتحدث، يقول: إننا أمام أستاذ مستفز يفكر بعقلية العوام، لم ينتظر حتى يسمع ما سيقول المحاضر، قرر أن يهاجم قبل أن يعرف ما الذى سيقوله، وأنا نفسى عانيت من هذا كثيرًا، فكثيرًا ما أطرح أفكارًا أرى من الضرورى الانتباه لها والتنبيه عليها، فأجد من يتركون الفكرة ويسوقون فى طريقى اتهامات وشائعات وتقولات، ويدعون علىّ ما لم أفكر فيه من الأساس، ولا يلتفتون إلى أننى فعلًا أخاف على المجتمع مما يمكن أن يتعرض له، لذلك يظل تجييش الجمهور ضد المثقفين هو الأخطر حتى مما تقوم به السلطة فى أى وقت.

سألت: وما الذى خسرناه من هذا التجييش؟

قال: خسرنا كثيرًا فى الحقيقة، فنحن فى عام ١٩٥٠ كنا على نسق كبريات الدول فى العالم، فى هذا العام كانت القاهرة والإسكندرية فى مستوى حضارى يماثل وربما يتفوق فى بعض السياقات على لندن وباريس، ويأتى وزير الخارجية الأمريكى ليجلس مع الملك فاروق حتى يرجوه أن يساعد أوروبا، ومصر غاضبة من بريطانيا لأنها مدينة لها بـ٤٠ مليون جنيه إسترلينى، ولا تريد أن تسدد ما عليها، بحجة أنها حمت مصر فى الحرب العالمية الثانية، فتخيل أن هذا ما كان يشغل مصر فى هذه الفترة، فإذا بنا يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام نتقلص بفعل التجييش الديموجاجى الغوغائى.

اعترضت طريق الدكتور زيدان قليلًا، قلت له: أنا لا أتحدث عن هذه الخسارة فى الحقيقة، أنا أتحدث عن خسارة أخرى جرت فى أداءات المثقفين والمفكرين فى مصر وفى العالم العربى أيضًا، كيف تراها؟

قال: أعتقد أن الخسارة فى المسارين لا تنفصل، فعندما تجد المحيط العام مستنفرًا ضدك، فمن المؤكد أنك على الأقل ستتحسب لما تقول، وأحيانًا ستصمت تمامًا، ستمل ويمكن أن تتعب، وفى حالات نادرة يمكن أن تكمل مشروعك، لكن الغالب أن المثقفين يؤثرون السلامة ويسيرون بجانب الحائط، وهذا حدث ويحدث وسيحدث.

قلت له: أنت متشائم إذن؟

رد سريعًا: لست متشائمًا أبدًا، أنا فقد أرصد ما يحدث، ومن استسلموا فى الحقيقة ظلوا يقاومون طويلًا، وفى النهاية تعبوا، حتى وصلنا إلى الرئيس الذى يقول للناس بوضوح: يا عم كبّر مخك، ويقف وزير الإعلام فى البرلمان يستمع من أحد المتحدثين قوله: نحن نفكر، فيرد عليه الوزير: لا تفكر.. نحن نفكر بالنيابة عنكم.

قلت: وهذا بالنسبة لك بالطبع كمفكر كارثة تحمل فى باطنها دلالات كثيرة.

قال: كارثة بكل المقاييس بالطبع، لأنه من المفروض أن نفكر جميعًا، ونطرح أفكارنا على بعضنا البعض، فأفلاطون قال: المعرفة تولد باحتكاك النفوس، أنت تقول فكرتك، أقبل منها شيئًا وأرفض شيئًا، فتقوم أنت بتطويرها.. وهكذا.

ينحاز يوسف زيدان إذن إلى أن تجييش السلطة للجمهور ضد المثقفين أخطر بكثير من أفعال السلطة المباشرة معهم، ولذلك سألته: هل السلطة- أى سلطة- تخاف من التفكير؟

قال: أى سلطة حريصة على البقاء لأطول فترة ممكنة، ولذلك قال حكماء الصوفية: آخر شهوة تخرج من قلب الولى حب الرئاسة، بمعنى أن العالم الروحانى الأعلى الذى يمثل سقف التجربة الإنسانية تبدأ تخرج الأشياء المادية، فتخرج شهوة التملك، وشهوة المال والبنون، وشهوة النساء، ثم تتأخر شهوة الرئاسة لأنها الأكثر تشبثًا، ينطبق هذا على الأب فى البيت والشيخ فى المسجد والقسيس فى الكنيسة والحاكم الموجود فى قلعته فى الجبل أو فى أى مكان آخر يمارس منه سلطته، لا يمكن أن يتخلى أحد عن حب الرئاسة إلا بعد تجرد وتجربة روحية طويلة، ومن تحلو له السلطة فإنه يعمل للحفاظ عليها مهما كلفه ذلك من ثمن، ومهما تطلب من تضحيات أيضًا.

قلت: تقصد أن صاحب السلطة يمكن أن يضحى بمن يفكر... التفكير إذا كان فى صالحه سيُبقى عليه، أما إذا كان يهدده فلن يتردد فى التضحية به.

قال: الأمر ليس بهذه البساطة، هل تعرف مثلًا أننى أضيق أحيانًا بمن يتحدثون عن «فقهاء السلطان» أو «علماء السلطان»، هذه الكلمات لا أحبها أبدًا، من يقولونها يقصدون بها الإساءة، رغم أن هناك من اقتربوا من السلطة ولا يمكن المزايدة عليهم، عندك مثلًا «جان بول سارتر» الذى كان وزيرًا للثقافة إلى جوار «شارل ديجول»، لم يقبل جائزة نوبل، وأنتج أعماله الخالدة، منها كتابه «الوجود والعدم» الذى كان عبارة عن رسالة دكتوراه، ومسرحيته «الذباب»، وفى لحظة من التطور الفكرى قال عبارة مركبة هى: «إن أى فكر معاصر يجرؤ على تجاوز المسار الماركسى هو على أحسن تقدير فكر متخلف»، وتخيل لو أن أحد المثقفين اليساريين لدينا قالها، كانوا «علقوا له المشانق»، بالتالى أصبحت كلمة ماركسى عند العوام معناها «ملحد».

لم أكن ماركسيًا أبدًا ورغم ذلك فأنا أحترم كارل ماركس فهو عقلية سياسية واقتصادية عميقة

عدنا مرة أخرى إلى بناء التصورات.. توصيف الماركسى الذى يوصف بأنه ملحد فتح لى الباب من جديد، فقلت: تزعجك التوصيفات.. أليس كذلك؟

قال: أنا مثلًا لم أكن ماركسيًا أبدًا، ورغم ذلك فأنا أحترم كارل ماركس، فهو عقلية سياسية واقتصادية عميقة، ولا يمكن أن نتحدث فى الاقتصاد مثلًا دون أن نتحدث عن نظريته «فائض القيمة»، لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، وهو ما يجعله جديرًا بالاحترام والتقدير، ولا يستحق أن تصف الماركسى بأنه ملحد وأنت لا تفهم على وجه التحديد ماذا قدم ماركس، والأمر نفسه مع «نظرية التطور» لتشارلز داروين، الناس ترى أن الإقرار بالتطور إلحاد، دون أن يعرفوا أن داروين كان يعمل على تسلسل الكائنات، وظل يعمل لمدة أربعة عشر عامًا متواصلة حتى يقدم لنا تصورًا علميًا.

يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام نتقلص بفعل التجييش الديموجاجى الغوغائى

قلت: ما يحدث فعلًا أن أحدًا لا يلتفت إلى الجهد الذى بذله داروين، إنهم يربطون فقط بين نظرية التطور والكفر.

قال: ما جرى أنه تم تشويه ما قدمه داروين لأنه كان ضد الكنيسة، والرجل الذى يعمل فى الكنيسة فهم أن نظرية التطور تلغى فكرة العناية الإلهية، وهذا مرفوض تمامًا بالنسبة له.

سألت يوسف زيدان: المشكلة فى نظرية التطور أنها تنفى الرواية الدينية عن بداية الخلق.. هل تتفق مع هذه الرواية؟

قال: وكيف أتفق معها، قصة بداية الخلق رواية توراتية فى النهاية، ونخرج منها بأن آدم خُلق على أقصى تقدير من ٦ آلاف سنة، والسؤال: كيف يستقيم هذا إذا كانت مصر قد بنت الأهرامات منذ ٦ آلاف سنة؟، وبذلك يكون على أقل تقدير آدم خُلق من ٢ مليون سنة، والعداء لنظرية التطور نابع من أنها تطيح بنظرية الخلق التوراتية.

أخذت من كلامه وأضفت: بالتالى فهى تتصادم مع السلطة الدينية التى ترعى بدورها الرواية التوراتية.

قال: هذا ما حدث بالضبط.. وخذ عندك ما حدث مع جاليليو، فالدين تأسس على أن الأرض هى مركز الكون، والإنسان هو مركز الحياة على الأرض، وبالتالى فهو محل نظر الله للعالم، فيأتى عالم ويقول عكس ذلك بأن الأرض جزء من كون واسع وشاسع يشمل كواكب ونجومًا ومجرات وثقبًا أسود.. فكيف يتم قبول كلامه بسهولة؟

قلت: من الصعب أن يُقبل كلامه بالطبع.. لأنه ينفى الفكرة الأساسية التى يقوم عليها الدين.

قال: العلم هنا يُفقد العاملين بالدين السلطة التى تتحول فى أيديهم إلى ثروة هائلة، وأذكر أننى دُعيت إلى الفاتيكان بعد ترجمة روايتى «عزازيل» إلى الإيطالية، وجاء البابا وقال إن الرواية فى صف المسيحية لأنها تتكلم فى المحبة وتنبذ التعصب، وهو الكلام الذى أحرجنى، فالتزمت الصمت وسكت.

سألته: سكت عن أى شىء؟

قال: سكت عما رأيته، فهذه ليست المسيحية، ما هذه الفخامة يا جماعة؟ المسيح لم يكن هكذا أبدًا، المسيح كان الملابس الممزقة والصلب حسب الاعتقاد المسيحى، فما هذا الصولجان الذهب؟، ما يحدث على الأرض عكس المطلوب، ولو قلت هذا لنسفت الأساس الذى تقوم عليه الفكرة، فلو عاد المسيح فلن يكون هناك ذهب ولا ثروة، ولو عاد سيعيد الناس التفكير ويتجهون إلى التحرر، وعندما يتحررون يفقد صاحب السلطة سلطته، وهذا لا يريده أحد من أصحاب السلطة بالطبع.

قلت: أنا أعتبرك واحدًا من المفكرين الذين يهتمون بالشارع، تختلط بالناس، متفاعل معهم وتتحدث إليهم وترد على تساؤلاتهم، وتظهر كثيرًا على الفيسبوك فى بث مباشر، ويحدث هذا كثيرًا، لكن هناك مفكرين يعيشون فى عزلة كاملة، لا علاقة لهم بالشارع إطلاقًا، كيف تقيم هؤلاء؟

قال: لا يمكن أن أعتب على هؤلاء أو ألومهم، من يعيش فى عزلة هذه هى طاقته، وهذه هى ظروفه واحتياجاته أيضًا، ويمكن أن أكون أنا نمطًا مختلفًا لأنى بدأت بالدراسات الصوفية فتحررت من أشياء كثيرة، فلم يعد يفرق معى شيئًا، فأنا مثلًا أجد طالبًا يقتطع من مصروفه ليشترى لى كتابًا، وأنا لو علىّ لوزعت كتبى بالمجان، لكن أين الناشر الذى يمكن أن يتحمل هذه التكلفة؟

ويتذكر زيدان: فى إحدى ندواتى أحضرت نسخًا من كتبى وقررت أن أقدمها بتخفيض كبير، فبدلًا من أن يكون الكتاب بـ٣٠٠ أو ٤٠٠ جنيه يصبح بـ١٠٠ جنيه، لن أخسر كثيرًا، لكن المهم أن يقرأ الناس، ويكون الكتاب فى متناولهم، وأذكر أن وزارة الثقافة عندما كانت متوقفة تقريبًا بعد ثورة يناير كنت أتفاعل مع الناس، وطرحت أسئلة على صفحتى أسبوعيًا، وكانت مكافأة الإجابة على السؤال مجموعة من كتبى، وكان هناك سؤال شهرى من يجيب عليه يحصل على كتب بثلاثة آلاف جنيه بالخصم، حتى يكون مكتبته، وكان هناك نوع من التفاعل، وكنت أفعل ذلك لأنى كنت قادرًا عليه، لكن الآخرين لا يقدرون عليه، ولذلك لا أعتب عليهم، لأن طاقتهم النفسية قد لا تسمح لهم بذلك، غير قادرين على التفاعل مع الناس فيؤثرون السلامة، قد يكون أحدهم خائفًا من شىء معين، أو يريد شيئًا معينًا، لكن أنا لا أريد أى شىء.

أوضحت ليوسف زيدان مقصدى من سؤالى.

قلت له: أنا أطرح عليك هذا السؤال لهدف محدد، فالمفكر الذى يختلط بالناس، يدخل معهم فى حوار مباشر حتمًا يتأثر بهم ويمكن أن يغير أفكاره، يصبح أكثر مرونة، على عكس من يعيش فى عزلة بعيدًا عن الناس، فهل تعرضت لشىء من هذا؟

قبل أن يحصل منى الناشر على رواية جديدة فى شكلها النهائى تكون لدىّ لجنة قراءة مكونة من مثقف أثق به ومواطن بسيط جدًا وقارئ يجيد عدة لغات ومواطن لا - يقرأ كثيرًا وأجلس مع كل واحد منهم لأتعرف على انطباعاته

قال: أوافقك تمامًا فى هذه الرؤية، فالمفكر الذى يختلط بالناس يصبح أكثر تطورًا بالفعل، فعندما أكتب رواية أو مقالًا، هل أكتبها لنفسى؟ بالطبع لا، أنا أكتبها لأحد يجب أن يقرأها، وهو لن يقرأ فقط، بل سيدفع أموالًا حتى يحصل على الكتاب أو الجريدة، وعليه فقد أصبح له حقًا علىّ، وأنا فى الأصل أكتب له، فكيف لا أراه، وكان بعض أصدقائنا دون ذكر أسماء يقولون إنهم يعيشون فكرة الإبداع المطلق، ليست عندى هذه الفكرة أبدًا، أنا قبل أن يحصل منى الناشر على رواية جديدة فى شكلها النهائى تكون لدىّ لجنة قراءة مكونة من مثقف أثق به ومواطن بسيط جدًا، وقارئ يجيد عدة لغات، ومواطن لا يقرأ كثيرًا، وأجلس مع كل واحد منهم لأتعرف على انطباعاته، فلو أن أحدهم قال لى إن هناك عبارة أو فقرة لا يفهمها، أقوم بتعديلها على الفور، لأننى لا أؤمن بمسألة الإبداع المطلق، أو أن ما يكتبه الكاتب وحى نزل عليه من السماء لا يقبل النقاش أو التعديل.

قلت: معنى ذلك أنك لا تتعالى على من يقرأون لك؟

قال: إطلاقًا.. لا يمكن أن أفعل ذلك ولا يجب أن أفعله من الأساس، فأنا أفكر من خلال المفردات، وكثيرًا ما أسترسل مع نفسى، أقول كلامًا غير مفهوم بالمرة، مثلًا وأنا أكتب روايتى «جوانتامو» عندما بدأت المجندة الأمريكية فى إغواء الولد، وكان هذا يحدث وريما يحدث حتى الآن، فأنا أكتب ما أعيشه خلال الكتابة الأولى، وعندما قرأت ما كتبته وجدت أن هناك كلمات فى توصيف الحالة غير مفهومة، فقمت بتعديلها على الفور.

لدينا فلاسفة كبار ومشروعات فكرية كبيرة أليس زكى نجيب محمود فيلسوفًا كبيرًا؟

انتقلت بالدكتور يوسف زيدان من الحديث الذى يختلط فيه العام بالخاص، إلى مرتكز أساسى ورئيس فى حوارنا، سألته ونحن نطل على الصورة التى رسمها للمثقف المصرى ولدوره وعلاقته بالسلطة: كيف ترى العقل المصرى الآن.. كيف تصفه.. وكيف ترسم ملامحه؟

قال: أنا أرى أن العقل المصرى الآن يقاوم حالة من الاختلال، ولا أريد أن أكون متشائمًا، لأننى بطبيعتى ليس لى فى مسألة التشاؤم والتفاؤل هذه، ولا أريد أن أكون قاسيًا فى حكمى على الواقع، فأقول إن العقل المصرى فى النزع الأخير، لأن العقل والفكر لا يمكن أن يستقيما إلا من خلال اللغة والمنطق، ونحن للأسف الشديد لدينا مشكلة كبيرة فى اللغة وفى المنطق.

يأخذنا الدكتور زيدان إلى اللغة مرة أخرى، يقول: مشكلة اللغة أن لها جوانب متعددة، منها مثلًا عدم وضوح الدلالات، ابن جنى فى كتابه «الخصائص» يقول: حد اللغة، يعنى تعريفها، أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فعندما تكون المفردة الواحدة لها نفس المعنى عندك وعندى نتفاهم ونتواصل، وعندما يكون لها معنيان لا يحدث التواصل، ولا نتمكن من أن نعبر عن أغراضنا، وفى كتابى «كلمات» الذى صدر تقريبًا خلال عام ٢٠٠٠ وقفت عند دلالات بعض المفردات، وفى أحد البرامج التليفزيونية حاولت تفسير الدلالات الحقيقية لبعض المفردات، لكننى وجدت بعض الصاخبين والمتقافزين على المشهد يسخرون، ويأخذون مثلًا معينًا ويطلقون النكات والقفشات عليه، وغابت عنهم الفكرة الأساسية وهو أننى أسعى إلى أن يكون هناك وضوح لدلالات الكلمات ومعانيها.

قلت: كنت تفعل ذلك بغرض أن يفهم بعضنا البعض.

قال: كنت أفعل ذلك حتى تكون لدينا القدرة على التواصل، أن نبنى أفكارنا بشكل سليم، فنحن نعيش فى مجتمع إذا أراد أحدهم أن يمدح يهجو، وإذا أراد أن يهجو مدح، العكس هو ما يحدث دائمًا، فكيف يمكن أن نتواصل مع تراثنا؟ إذا كنا فى مجتمع لا أحد يراجع الدلالة المعجمية أو الدلالة العامة أو الدلالة الإصطلاحية، فكيف يمكن أن تحدث عملية الاستنارة، لدينا على سبيل المثال مجمعًا للغة العربية لا أرى له أى داع، ولا يقوم بأى دور فى الواقع.

تعجبت من رأى يوسف زيدان، قلت له معترضًا: هل ترى أن مجمع اللغة العربية لا لزوم له.. ولا يقوم بأى دور؟

قال: لو منحوا المكان الذى يشغله مجمع اللغة العربية مثلًا للشباب ليعيشوا فيه لكان أفضل بكثير، فمن يعملون فى المجمع ماذا يقدمون للغة العربية؟ ما هو التطوير الذى يقومون به؟

راجعته فيما يقوله، فأعضاء المجمع يقومون على خدمة اللغة العربية، ويجتهدون فى إدخال ألفاظ جديدة عليها، كما يقومون بتوضيح دلالات الكلمات، وهو ما يتحدث عنه تحديدًا.

رفض زيدان ما ذهبت إليه.

قال: ليس هكذا يتم التعامل مع اللغة أبدًا، العمل لا يمكن أن يكون من خلال أفراد يجلسون على المكاتب ويقولون إنهم يطورون اللغة، اللغة تتطور مع الفكر المجتمعى، تتطور من الشارع، ومن المكتوب والمتداول، وأذكر أن أستاذنا الدكتور حسن حنفى كتب مقالًا فى مجلة إبداع وكان عنوانه «تجديد اللغة شرط الإبداع»، وكان يقصد أننا عندما نطور اللغة نكون قادرين على الإبداع، وقتها كان عمرى ثلاثين عامًا، وكان يشجعنى على الاختلاف بحكم تدريسه للفلسفة، فكتبت مقالًا عنوانه «الإبداع شرط تجديد اللغة» وقلت فيه إنه لا يمكن أن يجلس الأدباء والشعراء على المكاتب يطورون اللغة فنبدع، ولكن أنت تبدع وأثناء الإبداع تتطور اللغة، تشق مجراها ومسارها، وقد نحت كثير من المفكرين مفردات وألفاظًا كثيرة وأصبحت جزءًا من اللغة.

ضرب زيدان أمثلة على ما يقوله بما حدث من المتنبى.

يقول: فى كلامنا اليومى نستخدم تعبيرات كثيرة من بين ما نحته المتنبى، ولدينا شواهد لا حصر لها، فهو من قال مثلًا «مصائب قوم عند قوم فوائد»، وهذا جزء من بيت شعر يقول: إذا جرت الأيام ما بين أهلها.. مصائب قوم عند قوم فوائد، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.

قلت: هناك من جمع كثيرًا من هذه المقولات التى أنتجها المتنبى بالفعل.. كيف تقرأ ذلك؟

قال: المتنبى هنا كان يفكر بشكل رفيع جدًا، وعندما فعل ذلك طاوعته اللغة، وبعد ألف عام يأتى شاعر مثل أمل دنقل أو شاعر مثل محمود درويش يفكر كل منهما بشكل متطور فتطاوعه اللغة أيضًا، وهناك من يفكر بطريقة تقليدية ولا تطاوعه اللغة أبدًا، ومن بين هؤلاء أساتذة الجامعة، فرغم أنهم حصلوا على الدكتوراه، ويفكرون بطريقة علمية، لكن اللغة عصية عليهم.

قلت له: هذا عن اللغة.. فماذا عن المنطق؟

قال: مشكلة المنطق كبيرة أيضًا، ففى البداية عندما تخوف أصحاب المصالح من الحركة الذهنية خرجوا علينا بعبارة «من تمنطق فقد تزندق»، وهى من أسخف العبارات التى سمعتها فى حياتى، فالمنطق هو نظام التفكير، وأنا عندما درست ابن سينا حتى قبل أن أكتب عنه لفت نظرى إصراره فى الكتابة عن المنطق، ومع الوقت انتبهت إلى أنه كان يعيش فى فترة صراعات مذهبية بين السنة والشيعة، فرأى أن المنطق الذى هو أحكام التفكير وقوانينه السبيل الوحيد للخروج من حالة الصراع، لا يمكن أن يعيش المجتمع بالمنطق وبه اعتقادات مذهبية، لا يتفقان أبدًا، فالمنطق يبدأ بقوانين الفكر الإنسانية.

يشرح زيدان فكرته أكثر.

يقول: فالشىء هو ذاته، فالألف هو الألف، التناقض لا يجوز، فلا يمكن أن الشىء ألف ولا ألف فى الوقت نفسه، لا يمكن أن الألف جيم مثلًا، وهذا كلام يجب أن نقوله للأطفال فى برامج التليفزيون فى سياقاته بالطبع، لكن يخرج أحد ليتحدث عن فضل الدعاء، هنا الأمر يفتقد المنطق الذى فيه استنباط واستدلال وقياس وبدون ذلك لا تستطيع أن تتطور، لذلك فالإمام أبوحامد الغزالى يقول: لا يوثق بعلمه من لم يدرس المنطق، ولذلك فمن لم يدرس المنطق سواء كان طبيبًا أو مهندسًا أو مدرسًا أو محاسبًا لا يمكن أن نثق فى علمه، لأنه لا يستطيع أن يصل بالفكر إلى درجة مفيدة أو مبتغاة دون أن يعرف المنطق وأصوله.

قلت: مؤكد هناك عوامل أدت إلى تدهور اللغة وتغييب المنطق.

وذكرت الدكتور زيدان بمشهد مسرحية «مدرسة المشاغبين» الذى تسأل فيه سهير البابلى سعيد صالح عن المنطق، فيجيبها بسخرية أن المنطق الذى يعرفه هو عندما يضرب أحدهم شخصًا فيسقط دون أن يحط منطق... ولا نزال نضحك على هذا الإفيه.

ابن تيمية عقلية ممتازة والنتائج المترتبة على أفكاره مفتعلة فى معظمها وأراه مفترى عليه بدرجة كبيرة

ابتسم زيدان وهو يقول: ضحك الناس المتواصل على هذا المشهد دليل على غياب العنصرين، اللغة والمنطق، فعندما يضرب أحدهم على رأسه فيقع وميحطش منطق فهذا صحيح، ونحن ضربنا على رءوسنا بالهزائم المتتالية فسقطنا ومحطيناش منطق، وعلى سالم كتب ذلك من باب الفكاهة، وأنا لا أراها إفيهًا ولا حاجة، فما قاله صحيح وفيه منطق، وقد يستغرب الناس عندما أقول إننى أحترم ابن تيمية.

قلت له: تحترم ابن تيمية كباحث.. بصرف النظر عن نتائج أفكاره.

قال: ابن تيمية عقلية ممتازة، والنتائج المترتبة على أفكاره مفتعلة فى معظمها، وأراه مفترى عليه بدرجة كبيرة، فابن تيمية مكذوب عليه، وأذكر أننى عندما كنت أتحدث فى أحد البرامج عن الكتب، جئت بكتابين أحدهما لابن رشد والثانى لابن تيمية، وكنت أقرأ للمذيع النص، وأساله: لمن هذا النص؟، فيقول: لابن رشد، فأقول له: لا.. هذا نص ابن تيمية، ثم أقرأ نصًا ثانيًا، وأسال: لمن؟ فيقول المذيع: لابن تيمية، فأقول له: لا.. هذا نص ابن رشد، لأن المسائل مختلطة عند الناس.

استوقفت الدكتور زيدان، وقلت له: لكن لا ينفى هذا أن ابن تيمية كان متشددًا.

عندما يربط ابن تيمية بين منطق أرسطو وبين اللغة اليونانية فهذا كلام متطور جدًا ولا بد أن نقف أمامه

قال: لا شك أنه كان متشددًا بحكم طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه، والفتاوى المنسوبة له ليست صحيحة، لا يوجد كتاب اسمه «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية، هو نفسه لا يعرف أن له كتابًا بهذا الاسم، وعندما قال من جمع الكتاب فى ثلاثة وعشرين مجلدًا أنه التقطه من بين بعض المخطوطات، قلت: أنا متخصص فى التراث وسألت: أين هذه المخطوطات؟ وما هو تاريخها؟ حتى أستطيع التأكد من النص الذى معى، لكن عنده بالطبع كتابه «الصارم المسلول فى عنق شاتم الرسول»، أنه فى وقته وفى خضم الحروب الصليبية تجرأ كثيرون على شخصية النبى، وكان يرى أن هذا جزء لا يتجزأ من مكونات الذات فتشدد فى مواجهتهم وفى أحكامه عليهم، لكن فى كتبه الأخرى سنجد أنه كان مفكرًا من طراز رفيع.

قلت: وأين نرى ابن تيمية فى هذه المنطقة، منطقة اللغة والمنطق وتأثيرها على حالة التفاهم بين الناس؟

قال: عندما يربط ابن تيمية بين منطق أرسطو وبين اللغة اليونانية، فهذا كلام متطور جدًا، ولا بد أن نقف أمامه، فنحن فى حاجة إلى ربط المحكوم بالمنطوق، وعندما تقدم هذا للناس تبنى ما يمكن تسميته بالعقل الجمعى أو الثقافة العامة، بهذا نطور اللغة، لكن عندما تمدح فتشتم، وعندما تشتم فتمدح، فهذا دليل ضياع، ولذلك قلت لك إن العقل المصرى والعربى يقاوم، ويكاد يكون فى النزع الأخير من المقاومة، لأنه لا يجد أى مساعدة من أى نوع.

حاولت أن أقترب من الصورة أكثر، وسألت الدكتور زيدان عن تأثير الجماعات السلفية وعلى رأسها جماعة الإخوان على العقل المصرى وتوجيهه لوجهة بعينها فى طريقة التفكير.

قال: تأثير هذه الجماعات على العقل المصرى يتجلى تحديدًا فى مساحة الخرافة، فهم يعملون على المتاجرة بأحلام الناس، يحدثونهم عن الحور العين فيلهبون خيال الشاب الصغير الذى لا يقدر على الزواج أو يدخل فى علاقة، فيدفعونه إلى تفجير نفسه ببساطة حتى يصل إلى الجنة ويقابل هناك الحور العين.

قلت: أفهم أن هذه الجماعات ومن باب الخداع تعد بما لا تملك، لكننى أتوقف عند استجابة الشباب، فهل الاستجابة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟

قال: الاستجابة تأتى بالطبع بسبب الضغط، فعندما يضغط عليك الواقع ولا تجد أى دعم لا ذهنى ولا فكرى ولا مادى ولا معنوى ولا إنسانى فما الذى تفعله، العشوائيات مثلًا كانت مرتعًا للجماعات الدينية لأنه لم يكن بها نظام اجتماعى، فصنعت هى نظام اجتماعى، الشاب يطلق لحيته فيصبح تقيًا، يلبس جلبابًا قصيرًا فيكون متبعًا للرسول، من كانوا يعيشون فى العشوائيات تلقفوا هذا النظام لأنهم كانوا فى احتياج إليه، ففى علم الاجتماع ما يطلق عليه «النظم الاجتماعية الضابطة لحياة الجماعة، وعندما انفجرت العشوائيات أيام مبارك كان السؤال: كيف يعيش هؤلاء؟ فيأتى شيخ جامع ويضع ميكروفون كبير ويطرح من خلال حديثه نمطًا معينًا للحياة، حدث هذا فى غياب الحكومة الرسمية وأدوات الضبط الاجتماعى الرسمية، فيستجيب الشخص لأدوات الضبط العرفى، المتمثلة فى عم الشيخ الذى يحتاجه الناس فى تفاصيل حياتهم، يسألونه ويستفتونه، ولذلك ظهرت فى حياتنا عبارة «إسأل الشيخ» ولا تفكر أنت، والنتيجة أننا رأينا فى سنة من السنوات ما عرف بأكشاك الفتوى فى محطات المترو، وظهر سؤال: هل سيدخل مجدى يعقوب الجنة أم النار؟

سألته: فى رأيك لماذا تظهر هذه الأسئلة.. هى فى النهاية موجودة والناس تطرحها ولابد من الرد عليها؟ هل هذا بسبب نمط التفكير؟ أم أننا أمام حالة من عدم الحسم والناس يريدون حسمها بشكل حقيقى؟

قال: أعتقد أن هذه الأسئلة عائدة إلى سيادة التفاهة فى حياتنا، ثم تأتى فكرة الاحتياج، ثم نقابل بعد ذلك الإعلاء الوهمى للذات.

قلت: دعنى أتفاهم بمنطقك.. ونبحث عن دلالة كلمة التفاهة التى تقول إنها السبب الأول للدفع بهذه الأسئلة.

قال: أقصد بالتفاهة أن العقلية التى تصيغ هذه الأسئلة عقلية مسطحة تم النفخ فيها، بالتالى فصاحبها يريد أن يستعلى، فهو الذى يقرر ويسأل ويتلقى الإجابة عن مجدى يعقوب، وهل سيدخل الجنة أم النار، وهو أصلا لا يعرف مجدى يعقوب، ولا يعرف لماذا حصل على لقب سير، ولا ما يقوم به فى أسوان.

يذكر زيدان أنه كان فى إحدى سفرياته يجلس فى المطار يراجع بروفة أحد كتبه، وكان يجلس خلفه أحد الأشخاص فتح الكمبيوتر الخاص به وبدأ يعمل، وفجأة دخل أحد الصحفيين وقال مندهشًا: الدكتور يوسف زيدان والدكتور مجدى يعقوب فى مكان واحد.

يقول يوسف: انتبهت إلى أن من كان يجلس خلفى من ساعة تقريبًا هو الدكتور مجدى يعقوب، فأدركت أن هذه هى حياته، يعيش ببساطة وهدوء، ليس مشغولًا بالحكم على الآخرين، ليس مثل هؤلاء التافهين أو التفهين باللغة العربية السليمة، ممن يريدون الإعلاء من ذواتهم بالحكم على الآخرين.

انتقلت بيوسف زيدان إلى منطقة قد نكون ضحايا فيها بسبب الاستعلاء أو محاولات إعلاء الذات الفارغة كما يقول.

سألته: لماذا لا توجد لدينا مشروعات فكرية كبيرة، لماذا لا توجد لدينا أفكار كبرى، ثم استدركت وقلت له: ماذا تقول عندما تسمع مثل هذه الأسئلة؟

قال: أنا فى الحقيقة لا أفهم هذا الكلام، لدينا فلاسفة كبار ومشروعات فكرية كبيرة، أليس زكى نجيب محمود فيلسوفًا كبيرًا؟، أليس عبدالرحمن بدوى فيلسوفًا كبيرًا؟، أليس طه حسين فيلسوفًا كبيرًا؟، أليس حسن حنفى فيلسوفًا كبيرًا؟، والقائمة طويلة فى الحقيقة، إننا لا نعرف ما هى الفلسفة فى الأساس، إنها محبة الحكمة كما قال فيثاغورس، أو الانشغال بالموت كما يذهب سقراط، وهى بالنسبة لى الرؤية الكلية لثلاثة موضوعات أساسية هى الله والعالم والإنسان، كثيرون قدموا هذه الرؤية منهم نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم، وعن النظريات الفلسفية، فقد قدم زكى نجيب محمود نظريته عن الوضعية المنطقية.. رغم أننى لست من المعجبين بها، ولدينا نظرية توفيق الحكيم التعادلية وعثمان أمين الذى له طرح فلسفى مهم يقول إن التجربة الإنسانية تصبح أكثر ثراء إذا اهتمت بالجانب الجوانى فى الإنسان، ولذلك أطلق عليها «الفلسفة الجوانية»، وهى بالمناسبة كلمة فصيحة لغويًا، ويوسف إدريس كان يطرح رؤية فلسفية للذات وللغرب وعلاقة الأنا والآخر، ونحن عندما نطالب بضرورة ضبط الدلالة اللغوية وإعادة بناء المفاهيم والنظرة إلى التراث فهذه أيضًا فلسفة.

عدت بالدكتور زيدان إلى فكرته الأولى، قلت له: عندنا كل هؤلاء الفلاسفة، فلماذا يسود أصحاب الخفة ويتصدرون المشهد؟

قال: لأنهم يجيدون التقافز، وهؤلاء بالمناسبة لا يعيشون كثيرًا.

أمسكت لدى الدكتور زيدان بفكرة مهمة.

كُتب الدكتور مصطفى محمود الصغيرة كان لها تأثير إيجابى فقد قدمت نوعًا من المواساة والعزاء للناس

قلت له: أنت كتبت فى كتابك «شجون مصرية» عن علاقتك بالدكتور مصطفى محمود، وهو فعلًا رغم خفة ما قدمه أكثر حضورًا فى المشهد الفكرى العربى من كثيرين ممن ذكرت من أسماء، الناس تتحدث عن مصطفى محمود بأكثر مما تتحدث مثلًا عن عبدالرحمن بدوى أو زكى نجيب محمود.. كيف تفسر ذلك؟

قال: أنت ترى الدكتور مصطفى محمود من زاويتك كإعلامى، لكننى أراه من زاوية الشخص الذى عرفته وكان عمرى ٢٨ عامًا، كتب عنى مقالًا فى الأهرام داعمًا ومشجعًا، فحكمى عليه حكم ذاتى، أتحدث عنه طبقًا لما حكى لى عن نفسه، ولما رأيته منه، فقد كان يعيش فى غرفة بسيطة جدًا فوق مسجده، ولا أعتقد أنه لا أنا ولا أنت نستطيع أن نعيش هذه الحياة المتقشفة جدًا، يأكل أكلًا بسيطًا جدًا، وكان يدعونى للغداء وأنا ذاهب إلى جامعة القاهرة لأقابل الدكتور حسن حنفى، الذى كان يقول لى: أنا لا أعرف فى أى شىء تتحدث مع مصطفى محمود، فهو لا يطيق اليسار ولا اليسار يطيقه، وكنت أرى فى كتابات مصطفى محمود محاولة منه للطبطبة على الناس، مصطفى محمود كان يسارى سابق، وأبوه كان متصوفًا، ومر بتجربة كبيرة فى حياته، لا أستطيع أن أتحدث عنها على الملأ، كانت لديه أزمات شخصية عديدة، وهو ما دعاه إلى أن يدخل فى أفق الروح من باب «النفرى»، وكان هذا مدخلًا صعبًا عليه فى الحقيقة.

قلت: تقصد ما كتبه فى كتابه «رأيت الله»؟

قال: نعم.. كان «النفرى» هو مدخل مصطفى محمود إلى عالم التصوف، ولم يكن مدخلًا مناسبًا أبدًا، وكان من الأنسب أن يدخل إلى هذا العالم من باب عبدالقادر الجيلانى، لأن الجيلانى كان مربيًا، كان يمكنه أن يطبطب على مصطفى محمود، كان يمكن أن يأخذه بالراحة يطلع به من الشكل الظاهرى للشريعة إلى المعانى، لكن النفرى رمزى ويحتاج إلى استعداد كبير، وكونك تكون يساريًا فتدخل على النفرى مباشرة فحتمًا ستحدث حالة ارتباك، وأعتقد أن هذا ما حدث لمصطفى محمود فى حياته.

قلت له: أخذ الناس عليه أنه كان ينحاز إلى الدين على حساب العلم فى برنامجه العلم والإيمان.. كيف ترى ذلك؟

قال: برنامج العلم والإيمان كان مطلبًا جماهيريًا وسلطويًا فى وقت واحد، كان مطلوبًا أن يقوم بدور فى تهدئة الناس، وظهر إلى جواره الشيخ الشعراوى ثم الشيخ محمد الغزالى، وأعتقد أن هؤلاء كانوا مناسبين جدًا للظرف التاريخى الذى تعيشه مصر، وأذكر أن مصطفى محمود كان له دور نرصده من مقالاته التى أحدث بها صدمات ودخل فى صدامات مع إسرائيل، التى كانت تعترض فى بيانات رسمية على كثير مما يقوله، وأشهد أنه فى خواتيم حياته لم يكن مبتهجًا.

قلت: مَن كان مصطفى محمود.. هل كان الشيخ أم الفيلسوف أم الروائى أم الزاهد أم الكاتب الصحفى أم رجل البر والخير.. هل كان سلفيًا أم علمانيًا؟

قال: لا يمكن أن نفصل بين مكوناته، فالتجربة الإنسانية الواحدة قد تكون متنوعة لدرجة تصل فى بعض الأوقات إلى التناقض، فعندك مثلًا عبدالرحمن بدوى، أذكر أن أحدهم وكان يعرفه جيدًا قال لى إن بدوى عندما جاء من الريف دخل البارات وكان يحب رقاصة، فالفليسوف الباحث الكبير فى الوقت نفسه هو نفسه الذى يجرى خلف راقصة، فلا تستطيع أن تحصر التجربة الإنسانية فى شىء واحد، أو جانب واحد، فتقول إن فلانًا كذا أو كذا، قد يكون كل الأشياء معًا، وأعتقد أن الدكتور مصطفى محمود كان كذلك، وأعتقد أن الأنسب هو أن نسأل: هل كان فلان مخلصًا فى كل ما يفعله أم أنه كان مدعيًا؟، وأنا أعتقد أن الدكتور مصطفى محمود لم يكن مدعيًا أبدًا.

فتح لى الحديث عن الدكتور مصطفى محمود بابًا جديدًا للحوار.

قلت: أنت تذهب إلى أن كتابات الدكتور مصطفى محمود كانت تحمل طبطبة على الناس، لكن كتاباته كان لها تأثير سلبى على بنية العقل والتفكر، مال له الناس وهجروا مَن يقدمون أفكارًا عميقة وحقيقية بعيدًا عن الطبطبة، وهذه الأفكار أفضل لأنها تعمل على إيقاظ الناس وإنعاش حياتهم فيتحركون إلى الأمام.

قال: كُتب الدكتور مصطفى محمود الصغيرة كان لها تأثير إيجابى، فقد قدمت نوعًا من المواساة والعزاء للناس، وكان هذا مطلوبًا فى وقته، لكن الخطأ أن السلطة السياسية لم تحتف بغيره، فكان يجب أنه كما هناك احتفاء بمصطفى محمود أن يكون هناك احتفاء بحسن حنفى، لكن ماذا فعلوا بحنفى؟، لقد أخرجوه من الجامعة وعينوه فى جمعية زراعية، فاضطر إلى أن يسافر إلى اليابان وظل هناك ما يقرب من خمسة عشر عامًا، هى أفضل فترات عطائه، فعلوا به ذلك لأنه أبدى اعتراضًا فى مجلس جامعة القاهرة على رسالة الماجستير، هذا التغييب هو ما أرفضه، فأنا لا مشكلة لدىّ أبدًا أن تكون مقولات الشيخ الشعراوى موجودة ومنتشرة، لكن مشكلتى أن تنفرد مقولات الشيخ الشعراوى بالساحة، ويتم تغييب مقولات زكى نجيب محمود وعبدالرحمن بدوى وحسن حنفى وغيرهم، ومن حقنا أن نتناقش ونتحاور ونتجادل حول كل هذه المقولات.

قلت: من إيقاع كلامك أنت ترى أن تغييب مقولات هؤلاء الفلاسفة تم بفعل فاعل.. كان متعمدًا ومقصودًا.

قال: طبعًا مقصود ومتعمد وبفعل فاعل، وهل يحتاج الأمر إلى سؤال، لقد جرى تغييب هؤلاء فيما يشبه المذبحة لأساتذة الجامعة.

قلت: لكن هؤلاء جميعًا كانوا موجودين يا دكتور، لا أعتقد أن الصورة كانت بهذه الدرجة من القتامة التى تتحدث عنها، الدكتور حسن حنفى كان موجودًا ومؤثرًا بكتاباته ومحاضراته وتدريسه فى الجامعة.

قال: غاب الدكتور حسن حنفى لسنوات طويلة، وعاد إلى مصر فى أواخر الثمانينيات، وأعاد إحياء الجمعية الفلسفية المصرية، واحتفى بنا جدًا، عاملنا باحترام، وقدم لى يد العون والمساعدة، ولم أكن قد حصلت على الدكتوراه بعد، ودعانى لأن أقدم محاضرة فى الجمعية، وكان عمرى وقتها ٢٦ عامًا، تحدثت أمام أساتذة الفلسفة الكبار، فتخيل مثلًا ما الذى كان يمكنه أن يقدمه لمصر خلال السنوات التى تم إبعاده فيها عن تلاميذه وطلابه، لقد فقدنا كثيرًا بغيابه، ورغم ما قدمه لم نجد ترحيبًا به، وتخيل أن التليفزيون الرسمى لم يكن ملتفتًا له، ولو بحثت فى أرشيف التليفزيون فلن تجد له لقاء أو مقابلة، ولو حدث فلن تزيد على مرة أو اثنتين فقط.. فهل هذا معقول؟

قلت: فى الغالب لا توجد تسجيلات للدكتور حسن حنفى فى التليفزيون المصرى، وحتى لو كانت هناك لقاءات مسجلة معه، ففى الغالب لن نجدها محفوظة حتى الآن.

قال يوسف آسفًا: تخيل أن يحدث هذا مع قيمة كبيرة مثل الدكتور حسن حنفى، وما أقوله إنه لم يكن لدىّ اعتراض على إتاحة ما يقوله مصطفى محمود أو الشيخ الشعراوى للناس، لكن كان يجب أن يتحدث أمثال حسن حنفى أيضًا ويصلوا إلى الناس، التغييب لم يكن فى صالحنا أبدًا.

اقتربت مع الدكتور يوسف زيدان من نهاية حوارى الطويل معه، وكان قد طرح فكرة وقرر أن يؤجلها قليلًا، فأردت ألا أفلتها من بين أيدينا، وهى فكرة الحكم على الشخصيات التاريخية وفى القلب منها الحكام.

قلت له: التجربة الشخصية يكون لها أثر كبير فى صياغة الشخص، ويقول البعض يجب أن نهتم بما أنتجه الشخص.. ولا داعى إلى أن ننظر إلى الشخص ذاته.. ما منهجك أنت فى الحكم على الشخصيات التاريخية؟

قال: لا بد أن نعترف بأنه إلى حد ما هناك دائرة اتصال بين الكاتب أو المفكر أو الفنان أو الحاكم والجمهور، دائرة الاتصال هذه قد تكون اللوحة أو القصيدة أو الرواية أو الكتاب أو المقال أو القرار، وطبعًا دائرة الاتصال هى الأهم، وإلا سنغرق تمامًا فى التفاصيل الشخصية ولن ننتهى إلى شىء.

يضرب زيدان مثلًا على ما يقوله بالشاعر الفرنسى رامبو.

يقول عنه: أحدث «رامبو» نقلة كبيرة جدًا فى الشعر الفرنسى، رغم أنه توقف عن كتابة الشعر وهو فى السابعة عشرة من عمره، عندما تقرأ له ستجد صورًا هائلة، وعنده ديوان اسمه «فصل من الجحيم»، قرأته مبكرًا، يقدم لك فيه صورة شعرية مبهرة، يقول مثلًا: شعاع ذهبى يتخضب فى هدوء على الأطراف المتباعدة، وأشجار صغيرة دون قمم، يغرد عليها عصفور ضعيف، صورة شعرية بديعة، وعندما نعرف أن رامبو انتهى به الحال أنه أصبح تاجر رقيق، يشترى العبيد ويبيعهم ويتاجر فى التوابل فى الحبشة، ويقال إنه كان شاذًا جنسيًا، فهل تؤثر هذه الأشياء على ما أنتجه من أشعار؟ أعتقد أن هذه الأمور لها تأثير بالطبع، لكن أنا أتحدث عن المنهج فى التعامل مع ما أنتجه وما كان عليه.

يضرب زيدان مثلًا آخر بالشاعر الإسبانى الكبير «لوركا»، ويقول: قالوا عن لوركا إنه شاذ جنسيًا، لذلك أعدموه، وأطلق ضابط الرصاص على مؤخرته كنوع من التعريض به، فيأتى أحدهم ويرفض شعره لأنه كان شاذًا، أنا لا علاقة لى بذلك فى الحقيقة، أنا أهتم بإنتاجه الشعرى ورؤيته وقصيدته.

مفتون زيدان بـ«لوركا»، قرأ علىّ واحدة من قصائده ورأيت إعجابه بها فى عينيه، يقول لوركا:

قالت لى إنها عذراء/ وأنا آخذ بها نحو النهر/ لكن تبين أن لها زوجًا/ كان ذلك فى ليلة القديس جيمس/ وكانت أنوار الشارع تخبو/ وفراشات الليل تتوهج فى الغابة/ أهديت لها كوزًا من الكرز/ ولكن لم أشأ لقلبى أن يقع فى حبها/ لأن لها زوجًا/ بينما قالت لى إنها عذراء/ وأنا آخذ بها نحو النهر.

يعلق زيدان: القصة الشعرية القصيرة هنا تقدم لك صورة شعرية بديعة، وأعتقد أن المتعة بها مطلقة، بصرف النظر ما الذى كان عليه لوركا، أو ما الذى فعله على وجه التحديد، ليست لى علاقة بما يقولونه عنه، علاقتى فقط بما قاله هو.

قلت: لكن حياة الشخصيات العامة دائمًا ما تلقى بظلال على مستويات تلقى الجمهور لما يصدر عنهم، ألا تتفق معى فى ذلك؟

قال: مؤكد أنها تؤثر، لكن يجب ألا تكون غالبة، فعندنا مثلًا شاعر كبير مثل أمل دنقل، عاش بائسًا، ولم ينقطع عن التأليف وطرح الرؤى الشعرية، وأنا أحبه جدًا رغم أننى لم ألتق به، لكن عندما أقرأ له «أقوال جديدة عن حرب الباسوس» أشفق عليه بشدة، لدرجة أنه يصعب على، لأنه ليس فاهمًا أبعاد ما يكتب عنه، فيعتبر أن الزير سالم مثلًا بطلًا، رغم أنه أضاع جماعته كلها، فقط حتى يأخذ ثأر أخيه.

قلت: تقصد أنه لم يكن مستوعبًا منهج التعامل مع الشخصيات، أخذ جانبًا واحدًا وعزف عليه.

كل ما أريده ألا يكون الانطباع عن الحياة الشخصية غالبًا حتى لا نفسد على أنفسنا متعة تلقى الجمال

قال: أغفل أمل السياق كله فى قصيدته «أوراق جديدة عن حرب الباسوس»، لكنه مثلًا فى أوراق الغرفة ٨ التى كتبها فى نهايات أيامه كان بديعًا، فهو يرى فى الزهور التى يقدمونها له مرادفًا للموت، فالشىء الذى تضعه أمامه وتتمنى له من خلاله الشفاءء يموت، رأى الأطباء والممرضات يرتدون اللون الأبيض، فلماذا عندما نموت يرتدى الناس اللون الأسود، أنا أتلقى ما كتبه أمل بصرف النظر عن ملاحظاتى عليه، وحتى أكون منصفًا فأنا لا أغفل تأثير الجانب الشخصى على التلقى لأننا لسنا ملائكة فى النهاية، كل ما أريده ألا يكون الانطباع عن الحياة الشخصية غالبًا، حتى لا نفسد على أنفسنا متعة تلقى الجمال.

الآن نحن فى محطة ختام هذا الحوار الذى طال بينى وبين الدكتور يوسف زيدان.

قلت له: ما الذى تتمنى أن يبقى منك لدى الأجيال القادمة.

قال: أتمنى أن يبقى أنا.. يبقى ما كتبته.

قلت: تتمنى أن يبقى كل ما كتبت أم أن هناك أشياء ترى أنها ليست جديرة بالبقاء؟

قال: فى الحقيقة لا أعرف.. قد تكون هناك حاجات مهمة وحاجات أخرى قد لا تكون على نفس القدر، لكن فى النهاية أنا كتبت ما أريد، ولا يوجد لدى أى شك فى ذلك، ولا أقول هذا كنوع من العزاء لنفسى، لأننى أتفاعل مع واقعى ولا أكتب للمطلق.

فى أول التسعينيات كان سامى خشبة نائب رئيس تحرير الأهرام قد قرر تقديم زاوية فى صفحة الثقافة التى تصدر أسبوعيًا أطلق عليها اسم «حوار مع مثقف مصر جديد»، قدم منها حلقتين فقط، الأولى كانت مع الدكتور نصر حامد أبوزيد، وكان وقتها قد قدم أطروحته حول مفهوم النص.

المثقف الثانى هو يوسف زيدان الذى كان عمره وقتها ٢٩ عامًا.

سأله سامى خشبة: ما أحدث كتاب صدر لك؟

أجابه زيدان: صدر لى تحقيق لديوان عبدالقادر الجيلانى.

قال له سامى: هذا جهد كبير جدًا، ولن يرحب به الناشرون ولن يقبل عليه الناس.

رد يوسف: أنا أعرف ذلك جيدًا؟

فسأل سامى: ولماذا تكتب إذن؟

قال يوسف: أكتب من أجل الأطفال الذين يعيشون بيننا الآن.. وسيقرأون فيما بعد، عندما يسألون عنا يجب أن نكون موجودين أمامهم.

ويتذكر زيدان ما جرى معه وهو يكتب روايته الشهيرة «عزازيل».

يقول: هذه الرواية أصبحت موضوعًا لما يقرب من ٥٠ رسالة ماجستير ودكتوراه، وتمت ترجمتها لأكثر من ٣٠ لغة حول العالم، عندما كنت أكتبها كتبت إهداء لابنتى آية، قلت فيه: «إلى آية.. تلك يا ابنتى آيتى التى لم تجعل للعالمين»، فلم أكن أعتقد ولم يكن لدى يقين أو احتمال أن يقرأ روايتى أحد، لأنها تتحرك فى عوالم اللا هوت والتاريخ، وسألت نفسى: مَن يمكن أن يقرأ هذه الرواية؟، لكننى فوجئت برد الفعل بمجرد صدورها، ثم حصولى على جائزة البوكر بها، والترجمات التى سبقت البوكر ولحقت بها.. حدث ذلك مع أننى كنت أعتقد أنها مكتوبة لزمن قادم وليس لهذا الزمن، لكن زمنى احتفى بما كتبت وقدمت.

قلت له أخيرًا: وهل هذا يكفيك يا دكتور؟

فقال لى أخيرًا: هذا بالنسبة لى أكثر مما يكفينى بكثير.