«سحر خاص».. فصل من رواية سالم الشهبانى الجديدة

يُرهقه التذكُّر والحنين إلى شىءٍ ما خفى.

يبحث فى جوانب الروح. يركض خلفَ سرابٍ لا ينتهى. يسقط كورقةِ شجرٍ تدفعها الرِّيح، بجسد نحيل وقدمين حافيتين وملابس مهلهلة. يهرول فوق أرضية الشارع الحجرية فاردًا ذراعيه كأنهما جناحان، مقلِّدًا تمثال (ملاك الحرية)؛ ذلك التمثال القابع فوق (عمود يوليو)، فى ساحة (الباستيل).

يقف رافعًا رأسَه لأعلى. ينظر إلى التمثال. يحاول الوقوفَ على قدم واحدة. تختلُّ حركته. يحاول مرة أخرى. لا يستطيع. يرمقه المارَّة. لا يُعيرهم انتباهًا. غير عابئ بالمكان ولا الزمان. هو فى عالمه البعيد، ومع الأشخاص الذين يحبُّهم.

طيِّبو القلب. قلوبهم سحابات بيضاء. يقطعون الأرضَ دون أن تُخضِّب الحياةُ أرواحَهم بالحزن... هؤلاء الذين يعتذرون للحصى فى الشارع إن داسته أقدامهم دونَ قصد، الممتنون لكل شىء، دونَ شيءٍ يُذكَر... هؤلاء مَن يحبهم نبيل، ويُلقى بروحه فى أحضانهم، دون تكلُّف أو خطط مسبَقة أو مقدمات تطول بلا فائدة، فقط سوف يضع رأسَه الذى أتعبه التذكُّر واتَّقَد مثل بركان، ويستلقى بقامته التى تطول إلى مائة وستة وسبعين سنتيمترًا على أحد الأرصفة فى ساحة الباستيل. سوف يجعل بينه وبين المارَّة لوحًا زجاجيًّا كبيرًا. سوف يراهم ظلالًا دونَ ملامح. لن يكترثَ لهم.

طيِّبو القلب قلوبهم سحابات بيضاء يقطعون الأرضَ دون أن تُخضِّب الحياةُ أرواحَهم بالحزن

سوف يرونه مستلقيًا، وإلى جواره حقيبته وبعض القطط التى وَجدَت منه رفيقًا طيِّبَ الظل، أو ربما أعجبتها وضعيتُه، فتضامنَت معه فى هذا الصباح الشتوى، ونامت إلى جواره غيرَ خائفةٍ ولا مكترثةٍ هى الأخرى لأحد.

المبتسمون له... هؤلاء المتفائلون الذين لا تشغلهم الحياة، يمضون دون أن يُلقوا بالًا لها، لا يعكر مزاجَهم شىء. هم يرونه شخصًا ربما أرهقته الحياة بقوانينها القاسية، فنفضها عنه، واستلقى غيرَ مبالٍ بأحد.

الساخرون منه... هؤلاء الذين يتطوَّعون بإلقاء نظراتهم مثل أحجار صغيرة تقع بالقرب منه، لا يُلقى لهم بالًا، ويبتسم بسخرية؛ لصَلَفِهم وغيابِهم الذى فيه يَمضون. ملابسه المهلهلة وشعره الطويل وحالته الرثَّة تُثير اشمئزازَهم! ولا تُثير اشمئزازَهم تلك القسوةُ التى لطَّخت أرواحَهم، وجعلتهم مثل أحجار!

أحجار تذهب إلى أعمالِها.

أحجار تعود من أعمالِها.

أحجار تقضى سهراتِها.

أحجار... تضحك.

أحجار تمضى إلى نهاية الحياة... دونَ حياة.

السماء صافية فارغة دونَ سحابات تُشبه مرآةً كبيرة1

كان نبيل لا يزال على وضعيتِه، على رصيفه المعتاد فى ساحة الباستيل. مدَّ ذراعيه الطويلتين إلى السماء، وخبط كفيه فى بعضهما.

توقفت السحابات فى السماء.

ابتسم.

كرَّرَها.

فعادت السحابات إلى الخلف، وغيَّرت وجهتها.

أعجبته اللعبة. كرَّرَها مرةً أخرى. هرولت السحابات خائفة، عائدةً من حيث جاءت.

ضحك بصوتٍ عالٍ.

خرجَت ضحكته متقطِّعَة.

الآن هو يُمسِكُ بالزمن ويتحكَّم به. سوف يديره كما يشاء.

نبيل سامر النجار ابن أحد أثرياء مدينة تولوز؛ أولئك الذين تراهم يقطعون الشوارع بسياراتهم الفاخرة، يشاهدون الناسَ من خلف زجاجها غيرَ مكترثين لأحد. لا يشغلهم سوى أعمالهم الكبيرة التى لا تنتهى، وثرواتهم التى يجمعونها، وسهراتهم التى تطول.

غير أن نبيل، ذلك الشاب ذا التسعة والعشرين عامًا، صاحب البشرة السمراء والعينين البنيتين والأنف الحاد والجبهة العريضة والصوت الهادئ والمائة والستة والسبعين سنتيمترًا، وجد نفسه فى هذه الحياة قَدَرًا، ولم يختر كونَه ابنَ سامر النجار صاحب أكبر شركة عطور فى مدينة تولوز.

كان قلب نبيل دائمًا معلَّقًا بأولئك الطيبين الممتنِّين للحصى فى الأرض. كان يراهم من خلف زجاج سيارته يَمضون إلى جوار الرصيف متجنِّبين الشوارع التى اتَّسَعت لهؤلاء الذين يَمضون بسياراتهم الفاخرة.

على رصيفه المعتاد، اعتدل.

السماء صافية، فارغة دونَ سحابات، تُشبه مرآةً كبيرة.

هو يخاف المرايا... تلك التى تُريه هذا الوجهَ الذى لا يعرفه، وتدفعه لسيلٍ من الأسئلة التى لا إجابةَ لها فى ذلك الرأس.

أرهقه السؤال: من أكون؟

ومن صاحب هذا الوجه الذى لازمَنى منذ جئتُ إلى هنا؟

هل أنا حقًّا ذلك الشخص الذين أرادوه هم ودفعونى نحوه؟

أم أننى ذلك الشخص الذى أعرفه وأحفظ ذكرياتِه عن ظهر قلب؟

كان نبيل طفلًا لا يتجاوز الثلاث سنوات، يحمله أبوه بين ذراعيه، يقذفه فى الهواء ثم يتلقَّفه، يضحك بفرحٍ يُغلِّفه الخوف، ينتفض قلبُ أمه ورد وهى تجلس على إحدى الدكك الخشبية بــ(حديقة النباتات)، لكنها ترى ضحكته فتضحك هى الأخرى.

يعيد أبوه الأمر. تصرخ فيه ورد: أَنزِله يا سامر.

يضحك سامر: لا تخافى.

ثم يرضخ لرغبتها فى النهاية، ويُنزله على الأرض.

يقف نبيل شاعرًا بالدُّوار، وشفتاه مفتوحتان، ثم يُهرَع نحو ورد التى تفتح له ذراعيها بحب وتحنان. يرمق نبيل أباه بعينين باسمتين، من حِضن أمه.

ينطلق سامر وهو يدبدب بقدميه على الأرض.

يختبئ نبيل فى حضن ورد التى تبتسم وهى تضمُّه إلى صدرها.

تهبُّ رِيح شتوية باردة. تتطاير أوراق البنفسج. تقترب وتغطى جسد نبيل، الذى ما زال هناك مستلقيًا على الرصيف. يبتسم. يغنى بصوت خفيض أغنيةً وجدها لم تزل عالقة بالذاكرة لـ(إديث بياف).

«لا لشىء على الإطلاق

لا... لست نادمًا حيالَ أيِّ شىء»

تُلقِى السماء بطيورها البيضاء فوق جسده. يرفع ذراعيه مرةً أخرى. يُشير إلى السماء. تقترب على اتساعِها. يفتح عينيه. يُبلِّله المطر البنفسجى. يقتحم أنفَه عطرٌ جميل. يهبُّ واقفًا خلفَ صوتٍ يناديه. يفرد ذراعيه كأنهما جناحان مرةً أخرى، ويركض حافيًا فوقَ أزهار البنفسج التى غطَّت وجهَ الأرض.

الشمسُ مشرقة، والأرضُ خاليةٌ إلا منه... لا بيت، لا عائلة، لا أصدقاء... لا شىء سوى تلك الذكريات التى تتلبَّسه وتُحيط به مثلَ سياجٍ شائك.

هذا كلُّ ما فى الأمر.

أمسكت ورد بكفِّه الصغيرة، وترجَّلَت من السيارة. جذب نبيل يدَها نحوَه وهو يَمضى إلى جوارِها.

«ماذا يا نبيل؟»، قالت ورد.

سألها: هذه هى مَدرستى؟

قالت: نعم، عليك أن تكون مؤدَّبًا ولا تزعج معلِّميك.

قال نبيل بعينين كلهما خبث طفولى: حاضر، حاضر.

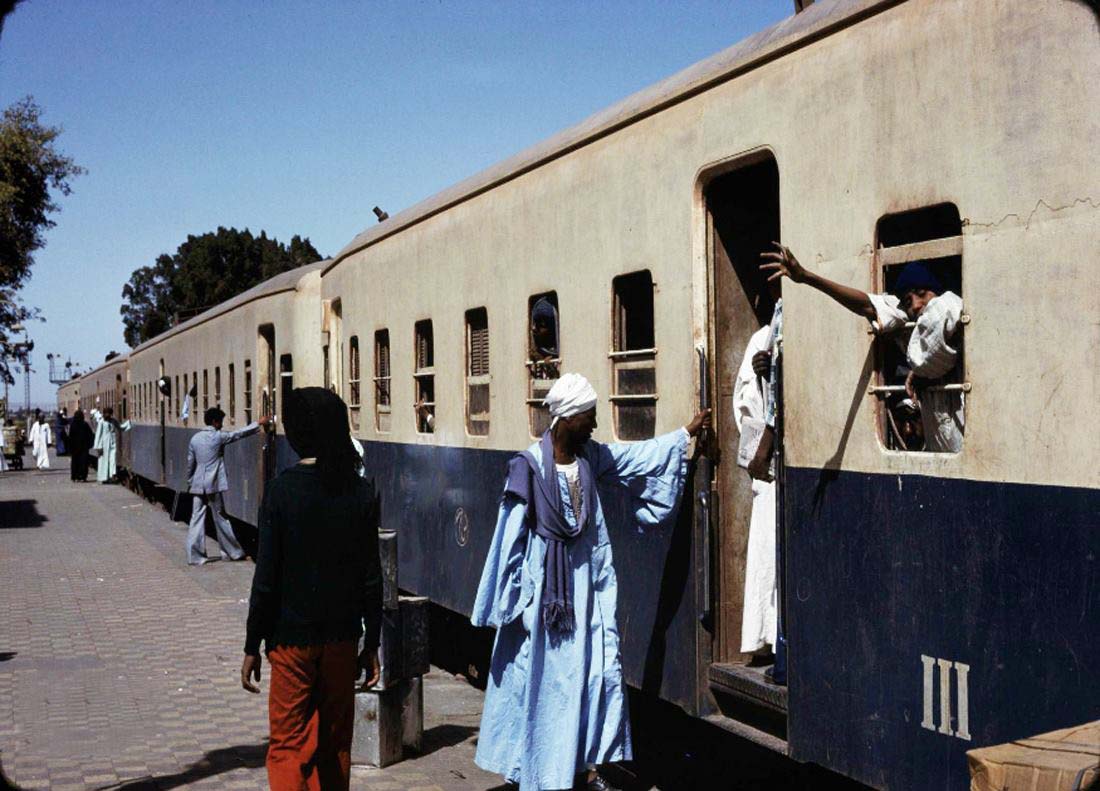

كان سامر يتابع المشهد من خلف زجاج السيارة منتظرًا رجوعَ ورد بعد توصيل نبيل إلى مدرسته فى اليوم الأول من السنة الدراسية الأولى له. شرد وهو يتذكَّر يومه الأول فى مدرسته الابتدائية بقرية (بيشة قايد)؛ تلك القرية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكيف كانت تَضِجُّ بالأطفال الذين يَبكون ويتعلَّقون بجلابيب أمهاتهم، غير أنه لم يبكِ فى ذلك اليوم. أوصلَته جدَّته حتى باب المدرسة، فأشار لها بالرجوع كأنه رجلٌ صغير. وعَبْرَ مذياعٍ متهالك، له حشرجة صاحَبَته طيلة ست سنوات قضاها بالمدرسة، جاء صوتٌ غليظٌ يرحِّب بالوافدين الجُدُد من تلاميذ الصف الأول.

وحدَه فى مواجهةِ ظلِّه، وقف ملتقطًا أنفاسَه، يجفِّف جبينَه الذى بلَّله المطر.

اختفى الجناحان، وعادت ذراعاه لسيرتهما الأولى. نظر إلى جسدِه المبتلِّ، وتلك البتلات من زَهْر البنفسج التى التصقَت بثيابه. غمره العطر من جديد. أغمض عينيه. لم يُعِر البرودةَ التى افترشت الرصيفَ إلى جواره، ولا القططَ التى وجدت منه رفيقًا طيِّبَ الظل، انتباهًا. استلقى. مدَّ قدميه. وضع يديه تحت رأسه. نظر إلى السماء التى تزيَّنَت بالنجوم/ حرسها الليلى. غطَّ فى نوم عميق.

رمقه المارَّة من سياراتهم. توقَّفَت بجواره سيدةٌ عجوز. أخرجَت من حقيبتها غطاءً ثقيلًا وضعَته فوقه دون أن يشعر، ثم مَضَت فى طريقها.

لم تُفلِح أصواتُ السيارات التى مرَّت بالقربِ منه فى أن تفضَّ نومَه.

ملامحُه المُجهَدة، ولحيتُه الطويلةُ التى خالطَتها بعض الشعيرات البيضاء، جعلَت من هيئته شخصًا يثير تحنان المارَّة.

فرحت ورد عندما تلقَّت خبر مشاركة أبيها نبيل رضوان، الفنان التشكيلى المصرى المعروف، فى أحد المعارض الدولية التى تقيمها مدينة باريس كلَّ عام.

وقفت فى صالة المطار تنتظر وصوله بفارغ الصبر، هى وسامر ونبيل. وما إن رأته، حتى انطلقت نحوه كأنها طفلة صغيرة، وارتمَت بين ذراعيه.

صافحه سامر، واحتضنه بود شديد.

الأحلام أبواب وحرَّاس الأحلام يعرفونها فيفتحون لها دونَ تردُّد

مال هو نحو نبيل الصغير، الذى وضح من عينيه عدم فهمه لِمَا يحدث، وكان يشغله السؤال: من هذا الرجل الذى احتضنته ورد؟ هو لا يعرفه.

قال نبيل رضوان وهو يحمل نبيل الصغير بين يديه: أهلًا أيها الرجل الصغير.

ردَّ نبيل بصوت خفيض: أهلًا.

قالت ورد وهى تحتضن ذراعَ أبيها وتنظر إلى نبيل: هذا أبى يا نبيل. نحن الآن متعادلان. أنت معك أبوك، وأنا معى أبى.

كانت هذه هى المرة الأولى التى يرى فيها نبيل الصغير شوارع باريس؛ تلك المدينة الصاخبة المزدانة بالألوان، والممتلئة بالناس متنوِّعى الملابس والأشكال، والمحال ذات الواجهات الزجاجية الكبيرة.

كان نبيل يضع وجهه على زجاج السيارة الخلفى، ملتصقًا به، وهو يفتح عينيه على اتساعهما، فتمرُّ أمامه اللافتات الملوَّنة سريعةً.

شريدًا ضائعًا جاءها اليوم، بعد أكثر من ثلاثة وعشرين عامًا، يقطع شوارعها وحيدًا إلا من ظله، وحقيبته تلك التى استسلمت إلى جواره على أحد الأرصفة، واتخذَت منها قطط الشارع مكانًا مناسبًا للنوم.

اعتاد المارَّة فى ساحة الباستيل وجودَه على هذا الرصيف. يُلقون عليه التحية. يجذبونه إلى الكلام. يردُّ بكلمات قليلة ووجه مبتسم. يضعون له الطعام. يأكل القليل، ويعطى جيرانه القطط الباقى. يعرفه المارَّة برجل القطط ذى الملامح العربية.

بعينين دامعتين، ودَّعت ورد أباها. كانت زيارته سريعة. احتضنها وهو يمسح دموعها عن وجهها، بعدما أخبرها أنه سوف يأتى فى نهاية العام، وسوف يظلُّ معَها لفترةٍ أطول. ابتسمت ورد بقلب قلق وعينين حزينتين.

انتهى سامر من وضع الحقائب فى السيارة.

كان نبيل رضوان، بجسده النحيف وشعره الأبيض الطويل، يقطع الممر الرخامى الذى تقدَّم باب الفيلَّا، دون النظر خلفه.

وقفت ورد تراقبه فى حزن، وإلى جوارها نبيل؛ ظلها الصغير.

عند الباب الحديدى الكبير، أشار لها أبوها بالوداع. رفعت يدها بعناء شديد، ودموعُها تنهمر فوق وَجنتيها مثلَ سيل.

لبضع دقائق، شعر نبيل الصغير أن ورد تحوَّلَت إلى تمثال من الثلج لا يستطيع التحرُّك من أمام باب البيت. جذب يدها. لم تنتبه له.

هذه هى المرة الأولى أيضًا التى أدرك فيها نبيل أن أقسى ما يقع على قلبِ شخصٍ هو توديعُ من يُحب. لذلك، ظلَّ نبيل دائمًا يتجنَّب مثل تلك اللحظات التى كان يراها نوعًا من القتل بطىء المفعول.

غريبًا... لا يعرف من أين أتى، ولا إلى أين يذهب!

هذا كلُّ ما فى الأمر.

لا شىء سوى هذا الاسم الذى طُبِعَ بالحروف اللاتينية والعربية على حقيبته: (Samer El Najjar - سامر النجار). ينظر إليه، ويردِّده من حينٍ لآخر.

يتوقَّف الزمن. يعتدل فى نومته. تفزع القطط التى إلى جواره. يفتح عينيه. يبحث فى حقيبته. يُخرج كومةً من الأوراق. يتفحَّصُها بعينين شاردتين.

القاهرة - أكتوبر ١٩٧٠

فى ذلك الصباح، خرجَت الشمسُ خجولة. مرَّت من شيش شباكى الصغير على مهل. تعمَّدتُ مواربتَه قبل أن أنام. بعضٌ من الهواء سَيَفِى بالغرض. لطيفٌ فى هذا التوقيت من السنة. يُنذِر بقدوم الشتاء، ويُودِّع فصلَ الصيف.

«عدوَّان نحن».

هذا وصفٌ منصفٌ لعَلاقتِنا؛ أنا والصيف... لا لشيءٍ سوى أنه يُذكِّرنى برحيل جدَّتى؛ تلك التى ترك غيابُها فى قلبى جُرحًا لم يُفلح اثنا عشر عامًا فى علاجه ولا تطييبه.

بعضُ الجروح لا يُميتها الزمن، ولا يطولها النسيان. تظلُّ متَّقدةً مثلَ نار، إن مسَّتها ريحُ الحنين، تشتعل.

وهكذا كان غيابُ جدتى.

رأيتها اليومَ فى أحلامى، جاءتنى مثلَ يمامةٍ تفتح عينيها السوداوين على اتساعِهما. ابتسمَت، فلمعَت سِنَّتها الذهبيةُ فى منتصفِ فمِها.

«تشعر بوحدتى إذًا»، قُلت.

هكذا اعتدت أن أراها منذ رحيلها.

الأحلام أبواب، وحرَّاس الأحلام يعرفونها، فيفتحون لها دونَ تردُّد. تُطِلُّ علىَّ من حينٍ لآخر. تعرف متى تجىء ومتى تغيب.

كنت طفلًا أتعلَّق بجلبابها الأسود صغيرًا، ولا أنام إلا وصوتها فى أذنى. كانت تضع لى فوق الوسادة القطنية القديمة طرحتَها السوداء. كنت أشتمُ رائحتَها، فأطمئن وأغيب فى نوم عميق.. هذا غير الطوب اللبن، وراكية النار، وبرَّاد الشاى، وأبنائه من الأكواب الصغيرة، والشموس التى كانت تجذبها إلى منامى فى الصباح، والطيور التى تقطع باحة البيت ذهابًا وإيابًا وهى تلتقط حبَّات القمح والذرة الصفراء التى ألقت بها جدَّتى فوقَ حصيرةٍ من الخوص متهالِكة، وشجرة الرمَّان التى توسَّطت حوش البيت، وهذا الزير الصغير من الفخار الذى يقف وحيدًا هناك تحتَ سقيفةٍ من جريد النخل- كلها أشياء تسكن الروح ويحفظها القلب.

ماتت أمى بعد ولادتى بعامين، وغاب أبى دون عودة، تركنى وأنا ما أزال أتعثَّر فى خطواتى الأولى.

بحثت عنه فى وجوهِ كلِّ من أعرفهم، ولم أجده.

أدركت قسوتَه صغيرًا دون ذنب.

غير أن الأيام أنسَتنى كلَّ شىءٍ عنه.

تكفَّلَت جدَّتى بتربيتى. عرفت بها الحياة. سمراء ذات قلب عمرته المحبَّة، فلا مكان للقسوة. لم أرَها يومًا تُغضِب أحدًا، أو تردُّ محتاجًا. ذاتَ مرة، اقتسمَت غداءَنا مع كلبٍ دفع علينا بابَ البيت.

«هذا ضيفنا، لن نردَّه أبدًا»، قالت.

ظلَّ حارسًا لبيتها سنينَ عِدَّة. وعندما ماتت جدتى، لم يحتمل فراقها. مات حُزنًا عليها.

كانت حنونة طيبة، لها عينان فاحصتان تعرفان ما يجول بخاطر النهر الصغير فى قريتنا، فكيف لا تعرفان ما يجول بخاطرى؟

كنت كلما اصطنعت غموضًا، كسرته دون جهد، مثل سيل، كنت أنهمر فى الكلام، وعندما أنتهى، تبتسم وهى تربِّت على كتفى، فيطمئن خاطرى. تنكشف السحابات السوداء أمام عينى، وأرى الطريق بوضوح.

سبعة أعوام كان عمرى عندما غابت، عرفت أنى لن أراها ثانية. انطبع الحزن فوق قلبى الصغير، وكان موتها هو يُتمى الحق.

أكمل خالى المهمة، وقام بتربيتى مع أولاده. كان يعمل ضمن عمَّال التراحيل؛ أولئك الذين تقسو عليهم الحياة، ولا يُلقون لها بالًا. كنت أراه طَوال الوقت مبتسمًا راضيًا بقضاء ربه ورزقه. والحق يُقال.. إنه لم يدَّخر جهدًا فى أن يوفر لى كلَّ ما أحتاجه، بالرغم من ظروفه الصعبة وحالته المادية البسيطة.

فى يوم وفاة جدتى، رأيته يَسقطُ كأنه جُرفٌ من الرمال دفعته رِيح الفراق. اهتزَّ جسده الكبير، وبكى كأنه طفل صغير. أغرقَت دموعُه شاربَه وذقنَه. أمسك بطرف عمامته، ومسح وجهَه المبتل.

كانت جدَّتى فى سريرها تبتسم، لكن هذه المرة دونَ سنَّتها الذهبية. خلعَتها قبل موتها بأيام، ولم أَلحَظ هذا. عرفت بعد ذلك أنها أوصَت ببيعها حتى تُدفَن من حُرِّ مالها. لم تكن عبئًا على أحد فى حياتها، وها هى تفعل فى موتها.

نفَّذ خالى وصيتها، وغاب وجهُ جدَّتى عن جيرانها وطيورها وشجرة الرمَّان، ولم يغِب عن أحلامى.. تلك الأحلام التى تداعَت علىَّ الليلة، وأرسلَت إلىَّ بأُناس لم أرَهم منذ فترة طويلة، وأماكن لم تطأها قدمى منذ سنين، غيَّبَتنى عنها الحياة، وها هى الأحلام تردُّنى إليها.

كادت أن تفوتنى المحاضرة الأولى من يومى الأول فى كلية الفنون الجميلة، لولا أصوات الباعة الجائلين فى «حارة النقلى» التى نجحت فى إيقاظى. يدخلون الحارة بعرباتهم الكارو المحمَّلة بالخضروات والفاكهة، والتى تجرُّها حَميرهم؛ تلك التى شاركَتهم هذه السيمفونية الصباحية بنهيقها، وجعلَت من الحارة الصغيرة سوقًا.

غير أن سكَّان الحارة لم ينزعجوا، والواضح أنهم اعتادوا هذا الضجيج، وأصبح جزءًا من روتينهم الصباحى، ومن المؤكد أنه يجب علىَّ أنا الآخر اعتياد هذا؛ حتى لا أصبحَ نغمةً نشازًا فى هذه المقطوعة الصباحية، ولا أكون الشريك المخالف والابن العاق لناموس «حارة النقلى» المبجَّل؛ تلك الحارة التى ألقَى بها الربُّ فى آخر شارع متفرع من شارع ٢٦ يوليو، بحى بولاق أبو العلا. انزوَت فى نهايته مثل خيط رفيع.

فى آخر الحارة، يقف البيت الذى أسكُن سَطحَه. بيتٌ قديمٌ له ثلاثة أدوار بثلاث شقق بثلاث بلكونات خشبية قديمة متهالكة تراصَّت فوق بعضها دون نظام. يتلوَّى سُلَّمُه مثل ثعبان يضع رأسه أمام غرفتى التى تُجاوِرها غرفتان وحيدتان، إحداهما مُغلَقة، والثانية يسكنها كابتن عادل «هكذا ينادونه هنا». رجلٌ تخطَّى الستين عامًا، أخبرَنى باسمه صاحب البيت، الذى استأجرت منه غرفتى ذات السرير والدولاب الصاج والكرسى الخشبى اليتيم والحمَّام الذى ترك الغرفة وانتحى وحيدًا زاويةً بعيدةً من السطح.

قال لى بلكنة ريفية يشوبها شىءٌ من التعاظم غير المبرَّر: سوف أقوم بتأجير الغرفة لك يا أستاذ سامر، فقط لأنك تشبه ابنى.

شكرته، فاستطرد يحكى لى عن ابنه بصوتٍ تغلِّفه المرارة.

شعرت بالضجر عندما طال الحديث، لكن سرعان ما تبدَّد هذا الشعور، وتعاطفت معه.

فى النهاية، دفع لى مفتاح الغرفة، ومال برأسه نحوى وهو ينصحنى بعدم التداخل مع السكان.

«أنت أعزب، وأنا لا أسكن عزَّابًا. لكن لا بد من هذا».

أنهى نصيحته، ثم ألقى بنفسه إلى فم السلم الذى ابتلعه، فتلاشى فى ظلامه بجلبابه وشاله الصوف وقامَته القصيرة التى لا تتناسب طرديًّا مع هذه الهيبة فى مشيته!

خرجت مسرعًا من غرفتى للَّحاق بالمحاضرة الأولى.

كان كابتن عادل هناك إلى جوار السور يجلس فى مواجهة البيوت التى تراصَّت دون نظام فى حى بولاق أبوالعلا، شاردًا. بادرته بالتحية. جاء صوته ضعيفًا هزيلًا.

ألقيت بنفسى إلى فم السلم الذى ابتلعنى مثل ثعبان يتلوَّى ويضع رأسه فى مواجهة غرفتى!

تولوز - يناير ٢٠٠٤

فى هذا الشارع، على هذا الرصيف، سينهمر المطر ليغسله؛ ليمنح العابرين فرصة التعرُّف على وجهه الحقيقى.

مواء القطط سيتجمَّع ليُشكِّلَ سيمفونيةً تخصُّ هذه الأجواء الليلية فى هذا الشتاء: رائحة الأشجار التى غسلتها الأمطار؛ فزادت من بريقها ونضارتها، والتى ربما ضجرت من انتظارها فى ساحة (الكابيتول).. المقاعد الرخامية التى بلَّلَها المطر.. المظلات التى وقفت وحيدةً أمام المطاعم التى انتشرت بطول الساحة.. الدراجات التى قُيِّدَت فى الحوامل الحديدية واجهات العمائر الوردية التى تُزيِّن مدينة تولوز.. تلك المدينة التى أحبَّها نبيل، وجاب شوارعَها طفلًا يُمسك بكف أمه ورد، مثل ظلها الصغير.

من حينٍ لآخر كان يأخذها الحنين لأمها وأبيها وبيتها فى حى الزمالك بالقاهرة

كانت أمه تحرص دائمًا على اصطحابه معها فى كل مكان. لم تُزعجها كثرةُ سؤاله عن كلِّ شيءٍ يراه. كانت تُجيبه بكلِّ لطفٍ وتحنان. كانت هى عين نبيل التى يرى بها كلَّ شىء.. بوابته الأولى على الحياة. عوَّضَته عن انشغال أبيه سامر النجار بعمله مع أخيها مراد فى شركة العطور، التى نجحت فى السنين الأخيرة أن تضع لها مكانًا جيدًا بين شركات العطور فى فرنسا.

غير أنها، من حينٍ لآخر، كان يأخذها الحنين لأمها وأبيها وبيتها فى حى الزمالك بالقاهرة. سبع سنوات مرَّت، ولم تتمكَّن من زيارتهما؛ لانشغالها بالبيت وبنبيل، والتحاقها بالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة بباريس للدراسات العليا.. غير أنها كانت تطمئنُّ عليهما من وقتٍ لآخرَ تليفونيًّا.

نجحت السنوات السبع فى أن تزيل الخلافَ بينها وبين أمِّها التى كانت فى قطيعةٍ معها منذ مجيئه إلى هنا!

فى مقدمة شارع «ليون غامبيتا»، كانت أعمدة الإنارة مطأطئة الرأس، تنزف إضاءتها الصفراء فوق أرضيته؛ هذه الإضاءة التى تَشِى بالرحيل الذى صادف خروج نبيل فى تلك الليلة قُبَيلَ الفجر يحمل أمتعته، وحيدًا يجتاحه شعورٌ باليُتم، يجرجر قدميه.. وحيدًا إلا مِن ظِلِّه الذى كان يسبقُه إلى وجهةٍ لا يعلمها.

لقد تكرَّر هذا الأمر كثيًرا فى السنوات الأخيرة.. يخرج دونَ أن يعلم إلى أين يمضى. ولم يكن يتذكَّر كلَّ هذا، ولا حتى هذه الشوارع التى كان يقطعها ليلًا، بالرغم من أنه لم يكن من هؤلاء الأناس الذين لا يُعيرون المكان انتباهًا.

كان لشدة حبه للأماكن، يحفظ تفاصيلها جيدًا، وتحديدًا هذا الشارع الذى قطعه مئات المرات، ولم يملَّه طِيلة سبعة وعشرين عامًا. كان يحفظ كلَّ شىءٍ فيه؛ رائحته، غناء العصافير فوق أسوار بناياته القديمة، مواء القطط ليلًا، مواعيد سقوط الشمس على الواجهات الزجاجية لمحلات الملابس والمطاعم المنتشرة على جانبيه.

لم يُخامِره يومًا شعورٌ بالضجر من هذا الشارع، بل كان يضيف إلى قلبه شعورًا بالفرح لا يُضاهيه شعورٌ آخر. هو حبٌّ من هذه النوعية التى يسمُّونها: حبًّا رومانتيكيًا. لم يكن من السهل عليه أن يفارق كلَّ تفاصيلِه القريبةِ من قلبه وأن يرحل.

وهو لا يعلم ما الذى دفعه للرحيل!

توقفَ.

حاولَ التذكُّر.

لم يُفلِح.

لم يكن صمتُ الشارع وخلوُّه النسبى، فى هذا التوقيت، من المارَّة، جديرًا بأن يمنحَه شيئًا من الهدوء والتركيز ليستعيدَ ما فقده من الذكرى، ويُطلعه على سبب رحيله فى هذه الليلة.

لم يكن سعيدًا أو حزينًا. كان قلبه بين بين.

تحسَّس وجهَه. لم يشعر به. لم يعرف مَن يكون صاحب هذا الوجه!

نظر إلى ظله المُلقَى على الأسفلت وعلى هذه الحقيبة التى فى يديه. فكَّر قليلًا.. لربما تُطلِعه محتوياتها على مَن يكون صاحب هذا الوجه الذى يحمله، وما الذى دفعه للخروج فى هذه الليلة.

كان مواء القطط يقترب، وأعمدة الإنارة تنزف ضوءها الأصفر فوق أرضية الشارع، والأمطار تتزايد فى السقوط، وملابسه يكسوها البلل، والخوف يُطبق على قلبه.

تجمَّدَت أطرافه. حاول أن ينطق. لم يُسعِفه صوته.

ارتعش جسده.

توقفَ.

وضع حقيبته على مقعدٍ كان جافًّا بعضَ الشىء. فتحها. لم تستعصِ عليه. هى خاليةٌ إلا مِن بعض أغراضه. فتَّشَها. لم يَجِد شيئًا يَدلُّه مَن يكون.. غير أنه عندما همَّ بإغلاق الحقيبة، وجد صورةً تجمعه بسيدةٍ لا يعرفها، فى جيب صغير. ولفت نظرَه ما كُتِبَ بالحروف اللاتينية والعربية على الحقيبة: «Samer El Najjar- سامر النجار».

«إذًا، أنا صاحب هذا الاسم»، قال مُحدِّثًا نفسَه.

حمل حقيبته، ومضى وهو يردِّد الاسم: سامر النجار.

قبلَ نهايةِ الشارع، سمع صوتًا يناديه. التفت.

كان الصوت لسيدة جميلة، ببلوزة بيضاء، وتنُّورة بيضاء تخضِّبها زهور البنفسج، وشال أبيض مُلقًى فوق شعرها المنسدل على وجهها.

عندما تبيَّن ملامحَها، عرفها. هى تلك السيدة التى كانت معه فى الصورة.

اقتربَت منه. ابتسمَت بعينين حنونتين، ثم سألته: إلى أين أنت ذاهب؟

لم يجد إجابة.

حملت عنه الحقيبة. لفَّت ذراعها حول خصره، واحتضنته. شعر بطيبتها. مضى إلى جوارها عائدًا من حيث أتى.

كان مواء القطط يخفت قليلًا، وأعمدة الإنارة تنزف ضوءها الأصفر، والسماء تصفِّى آخرَ ما لديها من المطر، والليل يتبدَّد شيئًا فشيئًا، ورائحة الأشجار تحتل هواء شارع «ليون غامبيتا».