المنسى.. إبراهيم فهمى.. قصة «المجنون بالنوبة»

- كان يعيش جلّ وقته على مقهى المثقفين «زهرة البستان»

- إدوارد الخراط كتب عنه دراسة رصينة ووافية

تنتابنى كثير من الشجون، عندما أرى المشهد الثقافى والفنى والفكرى فى مصر، وألاحظ ذلك التزاحم المزعج، والتكالب الشديد حول منفعة ما داهمت الحياة الثقافية، ذلك التزاحم الذى يزيح وأزاح وسوف يظل كثيرًا من المواهب الحقيقية والكبيرة، ويطرحها تجاهلًا وغيابًا بشكل يدفع المرء إلى الحزن ثم الحزن ثم الحزن، ويجعلنا نردد قولًا بأن العدالة الثقافية لا تعمل نهائيًا فى حياتنا الثقافية والفنية، ولدينا نماذج وظواهر عديدة فى ذلك الشأن، ولدينا شهداء وضحايا لذلك المشهد، ضحايا يعيشون بيننا فى صمت شبه كامل، دون-حتى- الصراخ، وبالطبع، ضحايا فى الماضى يتكاثرون يومًا بعد يوم كلما اكتشفنا كم كان هؤلاء جميعًا موهوبين بامتياز، وربما كان عزوفهم عن التزاحم، وربما ضعف أو انعدام مواهبهم فى تسويق كتاباتهم، ذهبت بهم وبكتاباتهم إلى عالم النسيان، والتجاهل، ولم يكف تلك الحياة الظالمة أن تدفنهم وهم أحياء، بل ألقت حول تذكرهم كل ستائر الإخفاء التى تختلط بين التعمد، والسهو، والتجاهل العفوى.

ولذا نتذكر فى ذلك الأمر كتّابًا كثيرين، منهم من رحل وهو بيننا يعيش، وكان آخرهم الكاتب الاستثنائى سعد الدين حسن، ذلك الكاتب الذى جاء من مدينته طنطا، وهو يحمل بين جوانحه كثيرًا من موهبة الكتابة الجديدة، والتجديد الذى لا تحده حدود، وكان أحد فرسان مجلات الماستر فى السبعينيات، وأنشأ مجلة أدبية وثقافية طليعية مع رفاق له فى طنطا، كان اسمها «الشرنقة»، ونشر فيها بعض قصصه التى كانت مزيجًا من السرد الشعرى، والشعر السردى، أو كما أسمى ذلك النوع من الكتابة دكتور عبدالقادر القط «القصة القصيدة»، وأسماه إدوار الخراط «الكتاب خارج النوع»، وجاء سعد الدين حسن من مدينته لكى يواجه أمواج القاهرة العاتية، ويناطح قاماتها الثقافية فى المجلات والمقاهى والمؤسسات الكبيرة، وعندما «قهرته» أضواء المدينة، ألقى بأسلحة التمرد كلها، واستراح كثيرًا فى عزلته، وكان يخرج على الناس بين الحين والآخر، ويصفهم دائمًا بأبناء الأفاعى، ولكنه سرعان ما كان يعود مرة أخرى إلى عزلته، وظل طويلًا بين الخروج والعزلة، حتى اختفى تمامًا، لا يظهر، ولم نعد نسمع إلى هتافه الطريف، ولكنه كان معجونًا بالأسى «أولاد الأفاعى»، وعندما طالت غيبته فى العزلة، نسيه المثقفون، لدرجة أن بعضهم ظن أنه رحل، وفى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ كتبت إشعارًا لأستفسر عن ذلك الغياب، هل هو عزلة، أم غياب أبدى، وكتب سطورًا تقول:

سعد الدين حسن، أحد الفاعلين فى جيل السبعينيات، وصدرت له مجموعة قصصية ممتازة، يل رائدة. وهى «احترس القاهرة»، وفى تلك المجموعة كان سعد يمارس جميع أشكال التجريب التى كانت ممكنة فى ذلك الوقت،أواخر عقد السبعينيات، وكان مغامرًا مقدامًا فى مزج الشعرى مع السردى بشكل يفوق أسطوات الكتابة، ثم أصدر مجموعة أخرى عن سلسلة «أصوات أدبية» عام ١٩٨٩ والتى كانت تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفى تلك المجموعة عمل سعدعلى تطويرأدواته الفنية واللغوية بشكل اصطلح عليه الباحثون بوصف «شعرية اللغة»، فيكتب مازجًا السردى بالشعرى: «وانت يا قلبى الكليم، يامن تقف عاريًا فى خرير الزمن، يا من ترقص على إيقاع هديتك الغارب فى البراح، يا من تنتحب وحيدًا بين يدى الحقول، يا من تبحث عن حضن رؤوم فلا تجد....»، وهكذا يمزج المناجاة مع الحدث، مع أبعاد المكان. وهذا النوع من الكتابة كان غير سائد فى ذلك الوقت، وكان سعد من أعلامه الجدد بكل جدارة، وبعيدًا عن قصصه التى بدأت تختفى مع اختفاء وجوده فى الحياة الثقافية، كان له دور مهم فى الحياة الثقافية فى مدينة طنطا، وكان من أوائل الذين كسروا حاجز النشر، فأصدر مع مجموعة من المثقفين نشرة غير دورية تحت عنوان «الشرنقة» عام ١٩٧٥، أتذكر كان معه صالح الصياد، و كذلك الكاتب «أبىّ الدسوقى»، ومن يتذكر بقية الأسماء يذكرنا ولعبت تلك المجلة دورًا رائدًا فى تحريض الآخرين على إصدار مطبوعات ثقافية كثيرة مستقلة، لتصبح تلك النشرات هى متن وواجهة الثقافة فى السبعينيات. لكن للأسف اختفى سعد، ولا أعرف أين ذهب، وأين جرفته تلك الحياة بكل متاعبها، وللحديث بقية عن كتاباته التى لم تأخذ حظها من النقد والنظر والاهتمام، مثله تمامًا وقد ضاع فى زحام المدينة»، كان ذلك ما كتبته، وجاءت ردود كثيرة على تلك الفقرة، بعضهم يؤكد أنه رحل، وبعضهم يؤكد أنه رآه منذ أسبوع أو أسبوعين فقط حيًّا يرزق، ولكن داهمته الأمراض التى أعادته إلى بلدته ينتظر الرحيل، وبعض تلك الردود أفادت بأنه ورث إرثًا صغيرًا أعانه على الحياة فى تلك العزلة، حتى مرت بضعة أيام، وأعلن أحد أقربائه أنه رحل فى ٥ أكتوبر ٢٠٢٥، أى بعد تساؤلى الذى كتبته ونشرته على صفحتى بأقل من أسبوع، وشعرت بقسوة الحياة التى تجعل من كاتب ومبدع وموهوب، وكان مبشرًا بالكثير، شخصًا منزويًا، ولا يعرف عنه أحد أى شىء، والقائمة تطول فى ذلك الأمر، فهناك أسماء كثيرة ماتت قبل أن ترحل، لمجرد أنهم غيرقادرين على التزاحم والتكالب، أتذكر من تلك الأسماء على سبيل المثال: محمود حنفى، ربيع الصبروت، مديحة أبوزيد، وفيق الفرماوى، عبدالدايم الشاذلى، حسن عقل، على عيد، محمد الراوى، ، محمد الخضرى عبدالحميد، ليلى الشربينى، وغيرهم، والقائمة تطول، وسوف نكتب عنهم تباعًا فى الفترة المقبلة إن شاء الله.

وهناك نظرية أو مجرد فكرة بائسة وبالية يتبناها بعض الهواة، وكثير من السطحيين، وهى التى تقول بأن الكاتب الجيد لا بد أن يستمر وتفرض كتاباته نفسها على جميع العصور والأجيال، وهذا دون أى دوافع خارجية، هؤلاء الهواة أو الحواة يستمدون أفكارهم من مخازن الرومانسية الرثة، إذا صحّ التعبير، ويفترضون بأن الكاتب ليس عليه إلا أن يكتب فقط، وعلى القرّاء الأفاضل عبر الأجيال أن يتلقوا ما يكتبه دون أى دعايات أو متابعات، هكذا دفعة واحدة، ولا يذكرهؤلاء الهواة أى حسابات للصراعات الطاحنة التى تدور حول فرض تلك الأفكار والكتابات بالقوة، وتكثيف نشر تلك الأفكار، وذلك فى مناخات تكاد تكون مدججة بالخوف والجهل أو انعدام المعرفة، هكذا تنتشر الأفكار المغلوطة، وللأسف تجد من يعتنقها ويدعو لها ويدافع عنها ويقاتل جادًا من أجلها، رغم كل ما يشوبها من عوار واختلال وعدم دقة وارتباك، وهذه الجزئية لا تحتاج منا إلى تبرير، فالشواهد التى يطرحها التاريخ القريب أو البعيد قادرة على فقء أعين من يقول بغير ذلك.

كذلك الأفكار التى تعمل على تأويل النصوص الدينية تأويلات مغرضة، فكثير منها يجنح إلى الخزعبلات، والمأساة أن هذه الخزعبلات تجد طريقها بسرعة إلى عقول الناس، والأكثر أسفًا أن يتبناها هؤلاء الناس، ويخلقون منها كيانًا موازيًا للدين نفسه، بل يعتبرون أن مفرداتها هى الدين نفسه، فينسون النص الأصلى، وترتبط قناعاتهم ودفاعاتهم وكل تفسيراتهم بتلك التأويلات المدمرة، وبالطبع فتلك التأويلات تجد كل ذلك القبول والاقتناع فى مناخات تم تدشينها عبر أزمنة طويلة، ونزعت منها كل المعانى الإنسانية، فظلّت مشدودة إلى تلك التأويلات التى تميل عادة للخرافة، طالما أن الواقع الذى حولنا يدعم تلك الخرافات بقوة، فلابد أن يبحث المرء عن فردوس بديل عن الواقع الذى يعيشه، فيقع فريسة فى فخ تلك التأويلات المنحرفة والمغرضة.

وما ينطبق على التأويلات الدينية والفكرية، لماذا لا ينطبق على الأدب، طالما أن الأمر يتعلق بعقول وأذواق وتوجهات الناس، وربما تكون هذه هى المعضلة التى تدفعنى دومًا نحو البحث عن مجهولات تم طمسها، وعن نصوص تم محوها، وعن كتّاب بأكملهم تم نسفهم دون هوادة، وكتبت كثيرًا عن تلك الأسماء المغبونة والمستبعدة، والتى لا تستقيم قراءة التاريخ الأدبى دونهم، لذلك سأحاول أن أكتب عن من هؤلاء الذين تم طردهم بقسوة من ذاكرة حياتنا الثقافية والأدبية العريضة والواسعة، ثم تم محوهم من المدونات التاريخية، حتى لا نستطيع أن نعرف بالضبط متى ولدوا ومتى رحلوا!! ونحاول أن نستعين بأشخاص أحياء يحاولون استدعاء كل مايتذكرون عن هؤلاء المعدومين تمامًا وليسوا منسيين فقط، هؤلاء الذين لا تعرفهم «الميديا الإلكترونية» إلا قليلًا، ولا تكتب عنهم الـ«ويكيبيديا»، ولا تسجلهم كتابات النقاد إلا نادرًا.

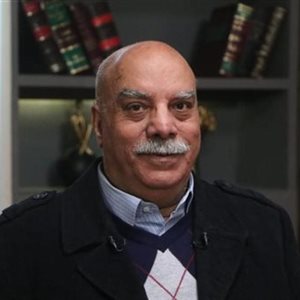

من بين هؤلاء، بل أبرزهم، هو الموهوب والمجنون بموهبته الكاتب والقاص النوبى إبراهيم فهمى، ذلك الكاتب الذى كان يعيش جلّ وقته على مقهى المثقفين «زهرة البستان»، وبينما كان الكتّاب والمبدعون يلعبون الطاولة، أو يناقشون مجريات الحياة الثقافية، كان إبراهيم قد صنع لنفسه مكتبًا خاصًا داخل المقهى الصغير، قبل أن يتوسع، ويكتب عليه قصصه وتطوحاته الفنية التى أدهشت كثيرًا من النقاد، ودفعت كاتبا كبيرًا من طراز ادوار الخراط لأن يكتب عنه دراسة رصينة ووافية ويقول فى مستهلها: «استلفت نظرى إبراهيم فهمى منذ أن أتيح لى أن أقرأ أول أعماله فى أوائل الثمانينيات، أولًا بتمكن لغته ومقدرته الأسلوبية، وهو نادر فى أعمال شداة الكتاب، وثانيًا وأساسًا بتفرد البيئة التى يعيش فيها عمله القصصى، لا أقصد فقط البيئة النوبية الخاصة التى يبتعثها هذا العمل، بل أعنى فى المقام الأول البيئة الروحية التى تضم الجغرافيا، والإثنية الثقافية، وتعبر من خلالها إلى روح من الحنين إلى نوع من الفردوس المفقود، ونوع من التوحد بجوهر كأنه متعال عن الموقع وعن الراهن المنقضى».

كانت هذه الدراسة التى كتبها الخراط، بعد أن لفت النظر له، ليصبح أيقونة قصصية وغنائية أخرى مثلما كان يحيى الطاهر عبدالله، وربما التفات إدوار الخراط له، ولقوة حماسه لكى يكتب عنه، لم يأت من إحساس مؤسسى، بل جاء من شعور فنى محض، لذلك لم يكتب عنه ناقدون من هؤلاء الذين يكتبون عن كثيرين، وكان يكفى أن يكتب عنه أى من هؤلاء، لكى يخرج إبراهيم من الدائرة الضيقة التى تتابعه، إلى دائرة أوسع من القراء والعرب، ولذلك ظلّ فهمى أحد كتّاب وأدباء الهامش بقوة، بيته ومكتبه ومعاشه مقهى «زهرة البستان»، أى هامش الهامش، فزهرة البستان طوال الوقت كانت هى ذلك الهامش الأول لمقهى ريش، أو كما أسماها الراحل الجميل يوسف أبورية «العمق الاستراتيجى لمقهى ريش»، أى عندما تغلق ريش، يهرع هؤلاء المثقفون إلى زهرة البستان.

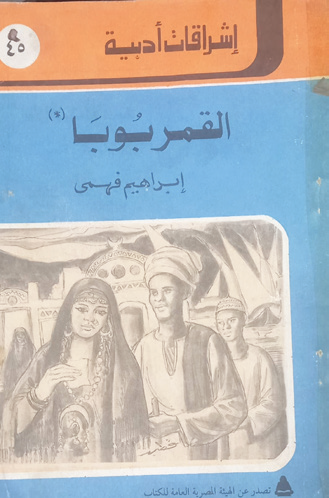

كانت أولى مجموعات إبراهيم فهمى «القمر بوبا»، وصدرت عام ١٩٨٩ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى سلسلة «إشراقات أدبية»، وكتب لها دراسة نقدية الدكتور سيد حامد النساج، وجاءت المجموعة دسمة وغنية فيما يقرب من مائتى صفحة، وتنطوى على كل هواجس إبراهيم التى توحشّت واتسعت فيما بعد، هواجس العودة والحنين إلى المكان الوطن، والتشرد والحلم بالأمان المفقود، هذه المجموعة التى كادت أن تفصح عن كل أحلام فهمى مرة واحدة، يقول د النساج فى دراسته النقدية الممتعة والضافية: «هذه المجموعة القصصية التى بين يديك أيها القارئ الكريم، هى العمل الأول للكاتب الشاب إبراهيم فهمى، إذ يقدم نفسه إليك دفعة واحدة، وإن كان قبلئذ قد نشر قصة هنا أو هناك أو هنالك، فى هذه الصحيفة المصرية، أو فى تلك المجلة العربية، وتلك وسيلة لا تساعد القارئ العجول على تكوين فكرة كاملة تامة عن المؤلف، فالفكرة الموضوعية الجادة تحتاج إلى متابعة دقيقة، وتتبع آنى، وجلد وصبر فائقين، وهى سمات لا تتوفر إلا لدى الباحث المدقق، لكن الكاتب الشاب هنا يتقدم باثنتى عشرة قصة قصيرة، نتعرف من خلالها إلى عالمه، ونعيش مع شخوصه، ونضع أيدينا على أفكاره، ونحلم بمثل ما يحلم به، ونفكر فيما يدفعنا إلى التفكير فيه».

ورغم أن المجموعة القصصية البديعة والجميلة لفتت أنظار الكتّاب والمبدعين، وجعلت من إبراهيم كاتبًا مرموقًا وشيخ طريقة فى إبداعه، إلا أن سدنة النقد لم يلتفتوا إليه بعد ذلك، وظل قابعًا فى منفاه الأليف «زهرة البستان»، ومع رفاقه الفقراء فى كل مكان، يذهب إلى الأقاليم لكى يصافح شركاءه فى محنة التهميش والاستبعاد، وحاولت أن أجد صورة لإبراهيم فهمى على شبكة الإنترنت فلم أجد، ولكننى لمحت سطرًا كتبه المبدع الدمياطى الجميل سمير الفيل يفى بأنه ذهب مع إبراهيم إلى المحلة الكبرى للالتقاء بالكاتب جار النبى الحلو، وهناك تم التقاط الصور التذكارية، فلجأت إليه لكى يرسل لى الصورة التى تكاد تكون الوحيدة عندى الآن، وهى تضم سمير الفيل وإبراهيم فهمى ومعهما ابن جار النبى الحلو.

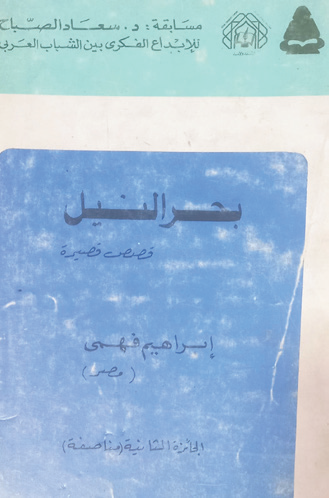

فى عام ١٩٩٠ حصل إبراهيم على جائزة سعاد الصباح، وذلك بمجموعته القصصية «بحر النيل»، وفيها يستكمل إبراهيم مشروعه وأحلامه، فنقرأ فى مطلع قصته الأولى: «لا البلاد.. بلاد.. ولا الدنيا .. دنيا، ولا القمر .. قمر، ولا الشمس نبت السماء، بلّت أجنحتها فى بحر النيل»، يكتب إبراهيم ما يشبه المرثية للفقراء أولًا وبشكل عام، ثم للمتشردين والغرباء ثانيًا، ولم يكتب إبداعه فى صيغة هتافية، ولكن قصصه كانت تنطوى على شجن واستدعاء لكل التفاصيل الحلوة الغائبة.

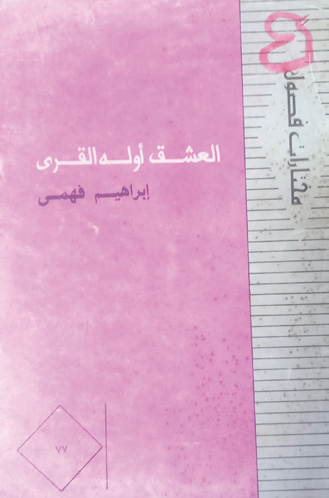

فى عام ١٩٩٢ كتب ونشر إبراهيم مجموعته الثالثة «العشق أوله القرى»، وكان قد وصل إلى ذروته الفنية سريعًا، دون أى تطبيل وزمامير نقدية خاسرة، وكتب لها الناقد سامى خشبة تذييلًا نقديًا قال فيه: «.. هناك كلام عن العلاقة بين لغة القصة ولغة الشعر، وكلام أكثر عن امتزاج الغنائى فى القص، بالدرامى، وعن التقاء الذاتى بالموضوعى، ولكن ابرإهيم فهمى القصاص (الشاعر) النوبى الشاب، يتجاوز كل هذا الكلام، فليست علاقة بين لغة القص ولغة الشعر، إنما لغة القص هى نفسها لغة الشعر»، وبالفعل استطاع إبراهيم عبر خمس قصص طويلة وهى: «يامجمع العشاق، والعشق أوله القرى، ويا ليل ياعين وبحر النيل.. نيل وبحر، والزمان طواف» أن يصنع سبيكة قوية وناعمة فى الوقت ذاته بين الشعر والقص، ليصبح إبراهيم فهمى وكتابته فى صدارة المشهد.

ورغم ذلك، فكهنة معبد المتن والمؤسسات العملاقة يصمتون عنه، ولا يحركون ساكنًا تجاه ذلك المبدع وإبداعه، وكتب إبراهيم كتابًا نثريًا عنوانه: «النوبة بلاد العطر والذهب»، وكان ترجمة حيّة لأحلامه، واختاره المخرج هانى لاشين لتحويله إلى فيلم سينمائى، وفى اليوم الذى كان مقررًا عرضه، كان إبراهيم يموت بقسوة على مقهى زهرة البستان، ولأن إبراهيم كان مقطوعًا من شجرة بعيدة جدًا، وأهله كانوا فى النوبة، فلم يجد سوى رفاقه الغلابة، رفاقه الذين قهرتهم الدنيا مثله، واستبعدتهم المؤسسة والهيمنة، وأقاموا أول عزاء فى مقهى البستان، ولم ير إبراهيم فيلمه الوحيد، ومازال إبراهيم طىّ النسيان والتجاهل والاستبعاد القاسى، وتظل أعماله بعيدة عن القراء الذين أفنى حياته من أجلهم، رغم أنه لم يفعل شيئًا سوى أنه أحب بلاده وعشقها وهام بها لدرجة الجنون، ولدرجة الموت المجانى.