المخزنجى.. وتر الماء الذى لا يكف عن التنغيم

- تسبب فى بكاء يوسف إدريس حين صرخ فيه: «إلى أين تذهب بنا؟»

- بعد قراءات عديدة.. أصبح يتحيز لعظمة دوستويفسكى

- عاشق للحيوانات بشدة.. ويحرص على ز يارة أماكنها فى كل الدول

فى قاعة جامعة المنصورة، وفى مشهد أشبه بلقطة سينمائية، يقف شاب وسيم ومتحمس ليواجه عملاق القصة القصيرة يوسف إدريس بسؤال جرىء: «القصة ناقصة ويجب أن تكملها!».

ربما لم يكن أحد يعلم هذا الشاب حينها وأن هذه اللحظة ستتحول إلى ذكرى فارقة فى مشواره الأدبى، وأنه سيصبح فيما بعد أحد أهم الأصوات الأدبية فى مصر والشرق الأوسط... هذا الشاب هو الآن راهب القصة، الكاتب الكبير محمد المخزنجى.

هذه الواقعة لا يزال الكاتب الكبير يتذكر تفاصيلها جيدًا، لأنها كانت فاصلة فى مسيرته، فعندما زار يوسف إدريس جامعة المنصورة التى كان يدرس فيها «المخزنجى»، وقدم محاضرة تحدث فيها عن مقاله «دور الفرد فى التاريخ»، وقف الطالب حينها وفاجأ الأستاذ بسؤال نزل عليه كالصاعقة وهو: «أنت الذى كتبت كذا وتبنيت كذا، والآن تتحدث عن الفرد الذى قد يكون طاغية؟ إلى أين تذهب بنا؟»

حينها سقطت القاعة فى صمت قاتل، وانقلب «إدريس» فجأة يسب النظام حينها، صائحًا إنه لا يملك سوى قلمه. بعدها شعر «المخزنجى» بالذنب، وأحس أنه وضع أستاذه فى موقف محرج، وكانت صدمته الحقيقية عندما علم أن «إدريس» ذهب بعد هذه الواقعة إلى «أتيليه القاهرة» وظل يبكى.

وفى لحظة إنسانية حقيقية، كتب «المخزنجى» رسالة اعتذار مؤثرة إلى أستاذه يوسف إدريس، قائلًا: «تأكد أننى لم أسألك إلا لحبى لك.. ولإحساسى أنك نفيس فى حياتنا»، ثم أرسلها دون توقع رد، لكن المفاجأة كانت فى أن الأستاذ رد عليه برسالة قال فيها: «أخى الذى لم تلده أمى.. هذه أفضل ما جادت به الرسائل».

قبل أن يصدر كتابه «الآتى» الذى رحب به عمالقة مثل نجيب محفوظ ومحمود أمين العالم، كان «المخزنجى» يكتب الشعر، وفى إحدى الأمسيات، استمع إليه خيرى شلبى فأصيب بالدهشة، ليتنبأ له بمستقبل باهر، لكن المفارقة أن «المخزنجى» كان يجهل وقتها أنه سيصنع لحظة أدبية تاريخية مع يوسف إدريس نفسه.

هنا نعود بالزمن إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا إلى إحدى حصص اللغة العربية بالصف السادس الابتدائى، فى المدرسة التى كان يدرس فيها محمد المخزنجى بمدينة المنصورة.

فى هذه المدرسة، طلب «الأستاذ عثمان» من تلاميذه كتابة موضوع تعبير بعنوان: «اكتب عن شاب مكافح»، وانهمك التلاميذ فى الكتابة، كلٌ حسب خياله، وكتب «المخزنجى» موضوعًا مميزًا أثار دهشة معلمه.

أخذ «الأستاذ عثمان» الكراسات إلى منزله لتصحيحها، وفى اليوم التالى، أثناء توزيع الأوراق على الطلاب، توقف فجأة أمام «المخزنجى» وأمره بالوقوف، وشعر الصبى بالقلق، وظن أنه ارتكب خطأً ما، لكن المفاجأة كانت عندما غادر المعلم الفصل؛ ليعود بعد دقائق ومعه «الحاج إبراهيم» ناظر المدرسة.

طلب الأستاذ من «المخزنجى» أن يقرأ موضوعه بصوت عالٍ، وبينما كان الولد يقرأ، بدت علامات الإعجاب على وجهى المعلم والناظر، ولم يتمالك «الحاج إبراهيم» نفسه، فانحنى ليضم التلميذ الصغير إلى صدره بحنان، بينما انشرح وجه «الأستاذ عثمان» فرحًا.

وتبادل المعلمان نظرات تفاهم، ثم اتفقا على أن هذا التلميذ قد يحقق شيئًا عظيمًا فى المستقبل، وكانت نبوءة تحققت بمرور الزمن، لتثبت أن عين الخبرة لا تخطئ فى اكتشاف المواهب الحقيقية.

وحتى عام ١٩٨٣، لم يكن محمد المخزنجى قد نشر أى كتاب رغم كتاباته المستمرة منذ أيام الثانوية. فى ذلك الوقت، قرر الذهاب إلى مقهى الأدباء بشارع «الجمهورية» فى القاهرة ليلتقى بالكاتب جار النبى الحلو، الذى كان جالسًا مع الكاتب عبدالفتاح الجمل.

عندما عرف «الجمل» أن الزائر هو «المخزنجى»، وقف على أحد المناضد وقال بصوت عالٍ: «ها هو ذا الذى سيهزمكم جميعًا فى فن القصة القصيرة!»، ثم أخرج من حقيبته القصص التى كان جار النبى الحلو قد أعطاها له وراح يوزعها على الحاضرين.

كان «الجمل» يشعر بالذنب لعدم تمكنه من نشر قصص «المخزنجى» فى الصفحة الثقافية لجريدة «المساء»، بعد أن ترك العمل فيها لأسباب خاصة، لكنه قرر تعويض ذلك بإخبار «المخزنجى» بأنه سينشر له كتابًا قصصيًا كاملًا، إذ كان «الجمل» يعمل مستشارًا لدار «الفتى العربى» التى تابعت المشروع لاحقًا، وكانت مشروعًا ثقافيًا حيويًا تابعًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتشرف عليه الكاتبة حسناء مقداش.

وعندما قرر عبدالفتاح الجمل نشر قصص «المخزنجى»، ابتكر فكرة ذكية. أطلق سلسلة جديدة ضم فيها كبار الكتاب العرب مثل الطيب صالح وغسان كنفانى، ووضع بينهما كتاب «المخزنجى».

التقى الاثنان لاختيار القصص المناسبة، لكنهما تصارعا حول اللغة، فــ«الجمل» كان يفضل الأسلوب الكلاسيكى المتقن، بينما رأى «المخزنجى» أن اللغة يجب أن تكون مرنة، متأثرة بالسياق، وممزوجة أحيانًا بلمسات عامية.

فى النهاية، اختار «الجمل» ١٦ قصة وكتب مقدمة لها، ثم استدعى الفنان الكبير حامد ندًا لرسم لوحات الكتاب، ورغم أن الأخير لم يكن معتادًا على رسم الكتب- باستثناء كتاب واحد لصلاح عبدالصبور- إلا أنه أنجز عملًا جرافيكيًا مدهشًا.

ووجدت الدار صعوبة فى طباعة الرسوم، لكنها لم تستطع رفض أعمال «ندا»، والحل جاء على يد فنان شاب اسمه إيهاب شاكر، الذى أعاد صياغة الرسوم حتى أصبحت جاهزة للنشر.

وعندما صدر الكتاب، تحول إلى تحفة فنية وأدبية لفتت الأنظار بقوة. وكان خيرى شلبى أول من كتب عن العمل، ليبدأ «المخزنجى» رحلته الأدبية التى طال انتظارها.

يرى «المخزنجى» أن جيل الأدباء الجدد يعانى من ظلم كبير، ففى الماضى كانت قصة واحدة ينشرها كاتب ويشيد بها يوسف إدريس أو خيرى شلبى أو نجيب محفوظ كفيلة بأن تجعله معروفًا بين الجميع.

أما اليوم، ومع تزايد أعداد الكتاب وتنوع كتاباتهم، لم يعد هناك ذلك الكاتب الكبير الذى يقرأ للصغار ويكتب عنهم، وحتى لو حدث ذلك، فإنه لن يحظى بنفس الاهتمام الذى كان يحصل عليه المبدعون سابقًا.

وبرغم هذا الواقع، يبذل «المخزنجى» جهده لدعم الأجيال الجديدة، حيث يستجيب لطلبات بعض الكتاب بكتابة مقدمات لكتبهم، رغم ما يعانيه من تعب وآلام، فهو ينتقى بعناية ويبشر بالمواهب الجديدة، ويفعل كل ما فى وسعه لدعمهم، بل ويقدم أكثر من ذلك لبعض الكتب وكتابها.

فى رحلاته إلى القاهرة، وجد «المخزنجى» أعمال أنطون تشيخوف وإيفان تورجينيف، فى سور «الأزبكية» القريب من «اللوكاندة» التى يقيم بها، فاشتراها بـ«٣ تعريفة».

كانت ٣ مجلدات كبيرة وهائلة من الأدب الروسى المترجم، التى تنشرها «مطبوعات الشرق» لكل من «تورجينيف» و«تشيخوف»، إلى جانب ماكسيم جوركى. وفى ظل أن الإضاءة فى «اللوكاندة» كانت ضعيفة إلى أبعد حد، خرج «المخزنجى الفتى» إلى ممر أمام الغرفة، وتحت النور الشحيح المنبعث من المصباح راح يقرأ، ووجد نفسه مشتبكًا مع رواية «آسيا».

أخذ ركنًا قصيًا وظل يتصفح هذا العالم الجميل فى الرواية، ولم ينهض إلا قرب الفجر، حين وصل إلى خاتمتها التى عصفت بكيانه، ثم توجه إلى النوم، وما أن اندس تحت الغطاء حتى راح يبكى.

كان يبكى بقوة ويكتم نشيجه بمشقة بالغة لكى لا يلحظ أحد، بكاء بحرقة، بكاء على حب بديع ضيعته كلمة لم يقلها المحب لمحبوبته. كانت الجملة الختامية فى هذه الرواية على لسان المحب المهجور كاوية تمامًا، فالحبيبة سافرت مجروحة منه، ولم يفلح فى العثور عليها رغم محاولاته المضنية لذلك. لم يعد يراها ولا يعرف حتى إن كانت على قيد الحياة أم لا، وكل ما بقى منها قصاصة ورق بخطها، وزهرة «جيرانيوم» ظلت تفوح بشذى خفيف.

أما الجملة الختامية فكان يتساءل فيها الكاتب عن يد الحبيبة التى أهدته الزهرة، أين تكون، من يدرى، لعلها حفنة تراب فى زاوية من قبر مهجور! لذا بكاها «المخزنجى» بالدموع حتى الصباح، واقعًا فى محبة «تورجينيف».

أصبح «المخزنجى» بعد ذلك يتحيز لعظمة «دوستويفسكى»، بعد قراءات كثيرة جدًا، وبعد خبرة السنين والمعرفة المهنية بشىء من علم النفس والطب النفسى، التى يرى أن «دوستويفسكى» كان رائدًا فيه، واستخدمه فى استكشاف أغوار سحيقة لم يسبر غرائبها أحد مثله ولا قبله. لكن، وإن كان يدين لـ«دوستويفسكى» بالفضل فى حب الكتابة الجميلة، ظلت رواية «آسيا» لـ«تورجينيف»، الكتاب الأول، كما الحب الأول.

هناك جانب آخر لا يعرفه إلا من تقرب من محمد المخزنجى، وحاوره وجلس يستمع إليه، هو الجانب الإنسانى العظيم، الذى يجعلك تشعر بأن من يحدثك ما هو إلا ملاك أبيض جميل ضل طريقه إلى الأرض فاستنكر كل أفعال البشر.

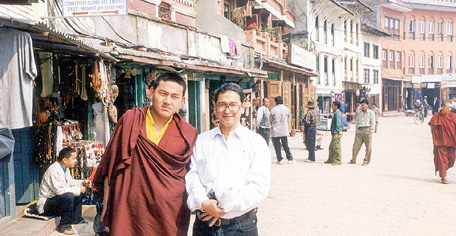

ولـ«المخزنجى» علاقة كبيرة مع الحيوانات، وطدتها رحلاته مع مجلة «العربى» للدول الإفريقية المختلفة، ليربط بعد ذلك كثيرًا بين عالمى الانسان والحيوان، ويستنكر أفعال الإنسان على ضوء مراقبته للحيوانات والطيور، ويكتب الكثير من القصص والمقالات العلمية فى هذا الجانب.

وقبل الكتابة نفسها، كان «المخزنجى» يؤمن بأن عالم الحيوان والطير كبير جدًا، وفهمنا له ضرورة، وربما لو اقتدى الإنسان بأفعال الطير والحيوان لما كانت هناك حروب وجور إنسان على آخر.

كان أول حيوان يراه «المخزنجى» فى المنصورة، غير حيوانات القرية، هو الغزال، ولهذا قصة.. كان هناك قصر لـ«الشناوى باشا»، و«المخزنجى» وهو صغير يجرى رحلات يستكشف فيها المنطقة، ويسير عادة على حافة النيل فى ظهر الفيلات، فوصل إلى سور هذا القصر.

صعد «المخزنجى» السور، وراح ينظر إلى داخل القصر، وكان يقال إن ابنة محمد بك الشناوى تسكن فيه. لكن الأهم أنه كانت هناك غزالة. ظل ينظر لها فى الحديقة الخاصة بالفيلا، وراح يتأمل فيها كثيرًا، وأحب الأمر. كائن لا يعرف لغته وكيفية التواصل معه. لكنه كائن حى بأعين واسعة وجميلة. ظل هذا الحب معه عندما كبر، وفى كل رحلاته وأسفاره، كان يحب أن يذهب إلى أى محمية طبيعية أو لمشاهدة وتأمل الحيوانات.

من وقتها، عرف «المخزنجى» أننا لا نسكن هذا العالم وحدنا، وأن هناك حقًا أصيلًا لكل الموجودات من نبات وحيوان وجماد، وإن كان الله قد خلق الانسان مفكرًا وقادرًا وباطشا، فلا يحق له أن يأتى على باقى المخلوقات التى تسكن هذا العالم.

ويكفى أنه أول من أشار بقصصه لهذا الأمر، فى كتابيه الأولين «الآتى» و«رشق السكين»، مشددًا فيهما على حق الحيوان والنبات فى الحياة، وهو ما لفت نظر النقاد، ومنهم الدكتور عبدالعظيم أنيس ومحمود أمين العالم.

محمد المخزنجى هو ذلك الإنسان المسالم الهادئ، الذى لا يحلم سوى ببيئة نظيفة ومرتبة، ويقلقه نباح كلب أو مواء قطة، ولو بيده الأمر لحاكم من يقتل عصفورًا بلا جريرة، ولجعل هناك قانون يحمى الأشجار والجماد والصخور، التى تُنتزع من بطون أمهاتها بلا رحمة..

لو بيده الأمر لأنشأ الحدائق والمسارح، ولجعل النيل مفتوحا للعالم كله، ولجعل الطرق أنظف من داخل البيوت، ولعاقب من يرمى بمنديل أو زجاجة مياه غازية فارغة جارحًا قلب الطرق.

لو بيده لغير المناهج، ولعلم الأطفال حب الله والوطن أولًا، وحب الكائنات ثانيًا، ولمحى كل الحروب وكل ما يتسبب فيها، ولسحق الكيان الصهيونى جراء ما فعله فى الفلسطينيين، وربت على رأس كل شهيد، وقبل رأس كل أم شهيد.