سيرة «إجرامية».. «ثقافة الكاسيت» فى مصر

- باحث أمريكى يسجّل اتهام الإعلام للمطرب الراحل عدوية فى سبعينيات القرن الماضى بـ«تلويث» الذوق العام

- نجيب محفوظ وصف كلمات أغانى عدوية فى حوار صحفى بـ«التفاهة».. لكنه عاد واعترف بأن صوته «قوى وشجىّ»

- أندرو سايمون: «مباحث المصنفات» صادرت أشرطة الشيخ عنتر مسلّم بعد أن منعها مجمع البحوث الإسلامية

- أغنية «نيكسون بابا» للشيخ إمام عيسى تحدّت السردية الرسمية لزيارة الرئيس الأمريكى الأسبق إلى مصر

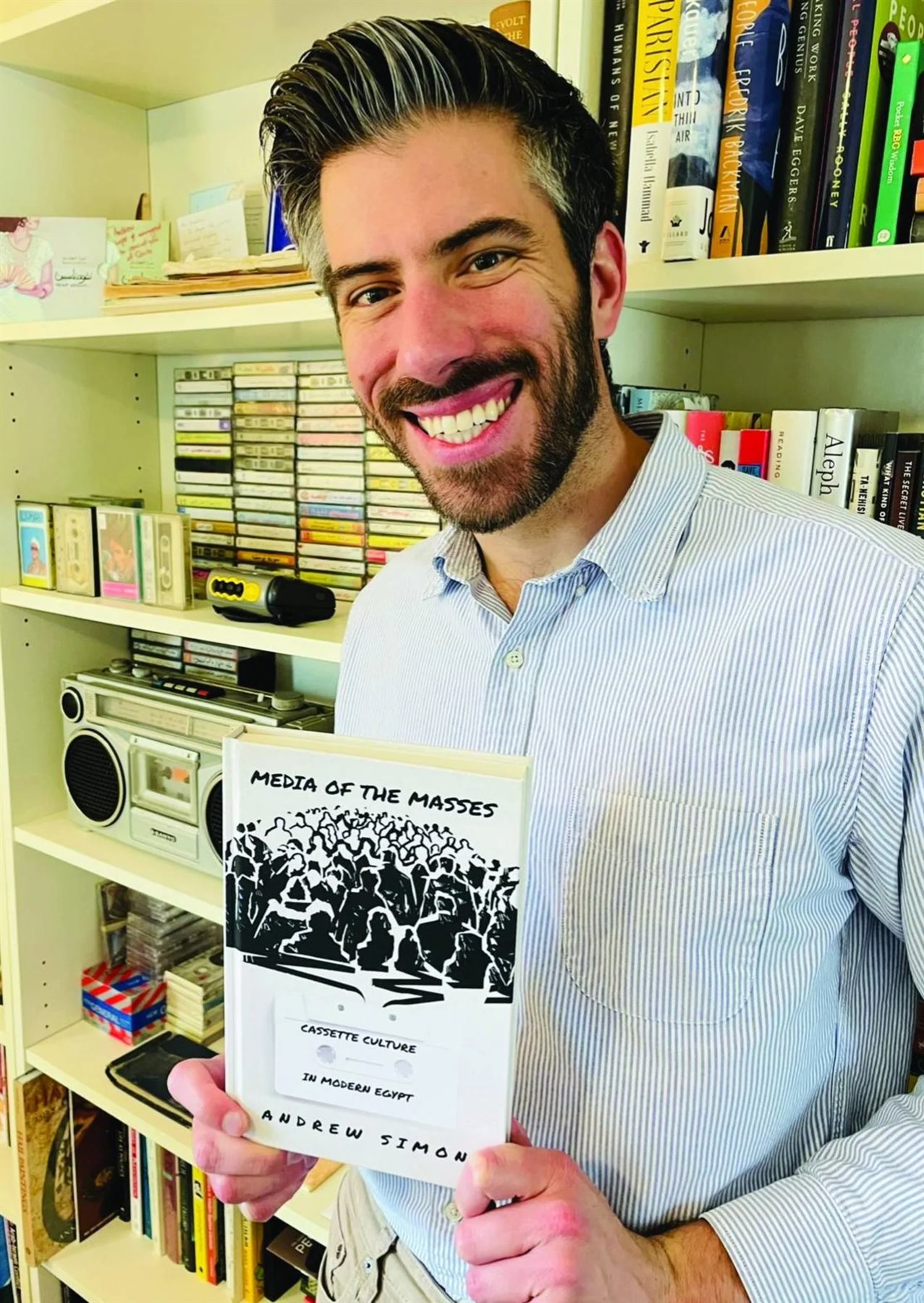

فى مطلع عام 2020، وبينما كنت أشتغل على كتابى «الكروان الممنوع» عن سيرة القارئ المثير للجدل الشيخ عنتر مسلّم، فوجئت بشخص أمريكى لا أعرفه يكلمنى على «فيسبوك» بلغة عربية سليمة، ويعرّف نفسه بأنه البروفيسور أندرو سايمون، الباحث فى قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة دارتموث.

وكان أول ما لفت نظرى أن «سايمون» هذا يُجيد العربية بطلاقة تامة، ولا يخطئ مطلقًا فيما يكتبه على الشات، وكأنه مصرى ابن مصرى. وهو ما دفعنى للتشكّك فى أمره، خصوصًا أن هذه إحدى مهارات عملاء المخابرات.

لكنه قال إنه عاش فى منطقة وسط البلد حوالى 3 سنين، أثناء دراسته الموسيقى الشعبية المصرية، وهو الآن يحضّر لكتاب عن «ثقافة الكاسيت» فى مصر خلال نصف القرن الأخير، وأرانى صورًا له بجوار أهرامات الجيزة.

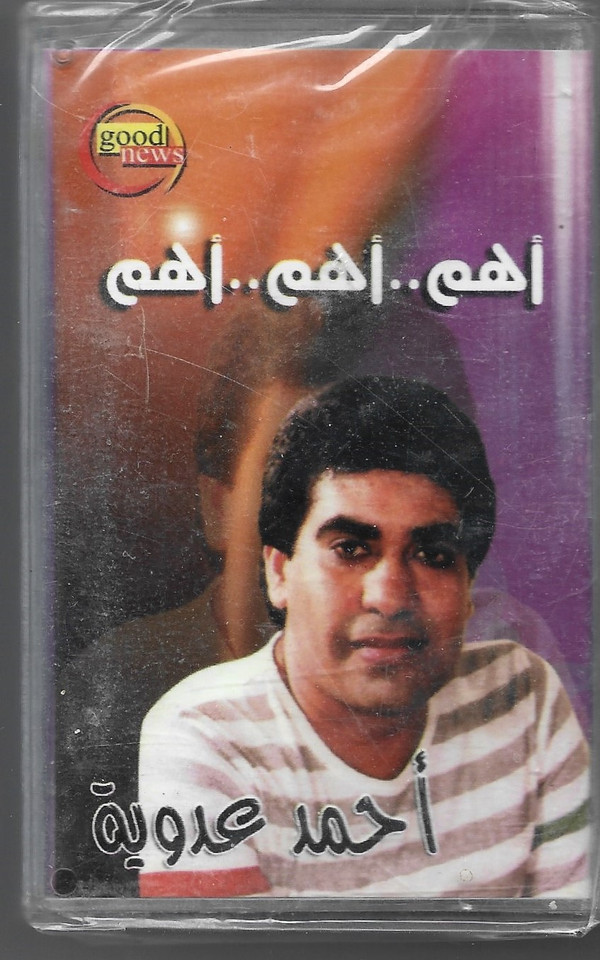

طلب منى الرجل معلومات عن «الشيخ عنتر» باعتباره أحد نجوم عصر الكاسيت، فقد نافست شرائط الشيخ فى الثمانينيات أشرطة المطرب الشعبى الراحل أحمد عدوية، واكتسحت سوق الصوتيات، قائلًا إنه لم يعثر على أى معلومات عن «مسلّم» فى الداتا العربية على الإنترنت، رغم أنه كان أحد نجوم عصره، باستثناء مقال قصير نشرته فى جريدة يومية بائسة كنت أعمل بها، لم يتعد 450 كلمة لضرورات المساحة!

بعد سنتين من تلك المحادثات، التى أعطيته خلالها ما تيسّر لى من معلومات، أصدر الأكاديمى الأمريكى كتابه بالإنجليزية عام ٢٠٢٢ عن مطبعة جامعة ستانفورد، تحت عنوان «وسائل الإعلام الجماهيرية: ثقافة الكاسيت فى مصر الحديثة».

وصدرت مؤخرًا ترجمة عربية لهذا الكتاب الفريد من نوعه، عن موضوع لم يهتم به أى باحث مصرى كموضوع لدراسة جادة، حسب علمى. ربما لأن «ثقافة الكاسيت» كانت مُطاردة فى زمانها، أو لأنها ارتبطت بثقافة العامة فى وقت ما. وكانت هذه الثقافة الشعبية مصدر «تهديد» للثقافة الرسمية، كما يقول الباحث، حينما كان المغتربون فى العراق ودول الخليج يحرصون عند عودتهم على إحضار أجهزة «المسجّلات» لأسرهم وذويهم، ويلتقطون معها صورًا جماعية على سبيل الوجاهة!

وفى هذا السياق الطريف، يحكى سايمون عن صورة مشهورة انتشرت على «فيسبوك»، يظهر فيها ثلاثة عمال مصريين، يحمل أحدهم- بفخر- جهاز كاسيت. وبعد بحثه عن هوية هؤلاء العمال، تبيّن للمؤلف أن الصورة مأخوذة فى مدينة «الرمادى» العراقية عام ١٩٧٥، حين قرر العمال الثلاثة التقاطها بمناسبة شراء أحدهم الجهاز، «تخليدًا لهذه اللحظة».

ويورد المؤلف، للتدليل على مدى أهمية الكاسيت وقتها، أنه بعد بدء تطبيق سياسة «الانفتاح الاقتصادى»، وتحديدًا عام ١٩٧٦، كتب أحد محررى مجلة «روزاليوسف»: «إذا سألت أى مصرى يعمل فى الخارج عن أول ما سيشتريه فسوف يجيبك على الفور: جهاز تسجيل».

مطربون لكنهم «مجرمون»

شهدت مصر منذ أواسط السبعينيات عصر الكاسيت العظيم. فقد انتشر هذا الجهاز الذى كان يُطلق عليها «المسجِّل» فى كل مكان، وبات بمثابة الإذاعة الشعبية الأولى خارج قنوات الإعلام الرسمى، فأتاح لكل شخص أن يحوز «مكتبة أشرطة» خاصة به، يسمع منها ما يشاء وقتما يشاء. الأمر الذى جعلها فى النهاية تتحدى الإعلام الحكومى.

من هذا المنطلق، يرصد المؤلف تاريخ صناعة الكاسيت وسيرته «الإجرامية»، منذ بداية انتشاره، حتى نهايته فى مطلع الألفية الجديدة، عندما ظهرت تقنيات سماع أخرى، مثل أجهزة السى دى والـ«إم بى ثرى» والكمبيوتر.

يقول الكاتب إن «الكاسيتات» أصبحت موجودة بكثرة فى المنازل والمتاجر المصرية والميكروباصات، خلال السبعينيات والثمانينيات، وأعطت تقنية الكاسيت هذه فرصة للأفراد العاديين، من المطربين حتى «المُهربين»، حسب قوله، للخروج من مظلة وسائل الإعلام المصرية التى سيطرت عليها الدولة آنذاك.

ويدعم هذا الكلام المثير ما نعرفه عن سيرة بعض المطربين الشعبيين الذين كانوا نجوم العصر، ومن بينهم مثلًا مطرب يُدعى بيومى المرجاوى، اكتسحت أغانيه الأسماع من الإسكندرية إلى أسوان ذات يوم. وبات مشهورًا بعد أن أعطته شركات إنتاج الكاسيت لقب «الفنان الشعبى»، رغم أنه كان مسجونًا سابقًا فى قضية مخدرات و«مُسَجّل خَطِرًا»، حتى مات مقتولًا فى نهاية المطاف.

على كل حال، مكّن «الكاسيت» الناس العاديين من المشاركة فى خلق ثقافة غنائية وسياسية شعبية، ونشر محتوى مختلف تمامًا عن السردية النخبوية للغناء المصرى وقتها، بل حتى عن السردية السياسية ذاتها. فقد كانت شرائط الشيخ عبدالحميد كشك، صاحب لقب «أسد المنابر»، مثلًا، تتحدى حكم الرئيس الراحل أنور السادات. وكان الشيخ كشك يسخر على الملأ، فى خُطبه المسجلة بمسجده فى منطقة «ترعة الجبل»، من أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم والأبنودى، وحتى من السادات نفسه أحيانًا.

وأتاحت شرائط الكاسيت للمستهلكين الثقافيين السابقين أن يصبحوا هم أنفسهم بشكل ما «منتجين ثقافيين»، قبل ظهور الإنترنت بوقت طويل، حين حدث شىء مماثل بظهور «اليوتيوبرز» فى عصرنا الراهن.

وأسفرت وسائل الإعلام الجماهيرية هذه عن صعود مطربين شعبيين خرجوا من المجهول إلى الشهرة، كما أنتجت رؤى سياسية «مثيرة للدهشة» بسبب جرأتها الشديدة فى نقد أحداث كبرى مثل معاهدة السلام مع إسرائيل.

«تلويث» الذوق العام

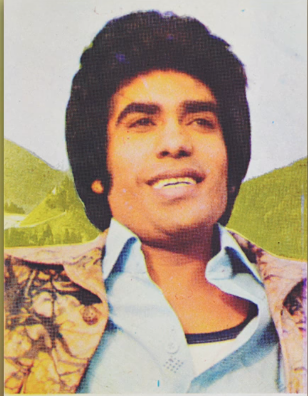

درس سايمون «التهديد الثقافى» الذى مثّلته ثقافة الكاسيت، من خلال التركيز على ثلاثة نجوم من هذا العصر، يصفهم بأنهم «معارضون» لتوجهات الثقافة الرسمية آنذاك. وهم الشيخ عنتر مسلّم، وأحمد عدوية، والشيخ إمام عيسى.

وفى فصل بعنوان «التخريب»، يُعيد سايمون النظر فى مشهد سياسى وصفه بـ«الرنّان» من الوجهة السياسية الحكومية، وهو زيارة الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون إلى مصر عام ١٩٧٤، وكيف تحدّت أغنية «نيكسون بابا»، للمطرب الراحل الشيخ إمام عيسى، القصة الرسمية لهذا الحدث، فبات الشيخ إمام «أيقونة غنائية» غير عادية، احتلت مركز الصدارة فى أوساط المثقفين اليساريين والناصريين على وجه الخصوص.

سُجن الشيخ إمام، ومعه كاتب أغانيه أحمد فؤاد نجم، عدة مرات بسبب هذه الأغانى السياسية. فقد كانا معًا بمثابة «صوت» لمظاهرات الطلبة عام ١٩٧٢، المُطالبة بشن الحرب واستعادة سيناء من الاحتلال الإسرائيلى.

من جهة ثانية، يتحدث المؤلف عن قصة الشيخ عنتر مسلّم، الذى قال إنه فقد بصره مثل «الشيخ إمام» فى سن مبكرة، لكنه واصل قراءة القرآن بطريقته الخاصة. فكان يقرأ بروايات غير مألوفة فى عصره يُسمّيها علماء القراءات «الروايات الشاذة»، فوصل فى ذروة شعبيته إلى جمهور واسع من خلال الكاسيت. ورغم أنه لم يكن قارئًا مُعتمدًا فى الإذاعة، فإنه أصبح القارئ الأول فى مصر وقتها.

غير أن مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر، أصدر قرارًا بمنع شرائط «الشيخ عنتر» من التداول التجارى، فأصبح مطاردًا، رغم أن الكاتب الكبير الراحل محمود السعدنى وصفه بأنه «قارئ فذ».

صادرت «مباحث المصنفات» أشرطة الشيخ من الأسواق، بحجة أن تلاواته كانت «بدعة». غير أنها انتشرت بقوة فى جميع أصقاع العالم الإسلامى، من باكستان وأفغانستان إلى تركيا وإيران. وبذلك، صار هذا القارئ المصرى مشهورًا خارج مصر، وشبه مجهول فى وطنه.

ويسجل المؤلف كيف عاد «الشيخ عنتر» إلى الوجود بقوة بعد سنوات طويلة من منع شرائطه، عندما ظهر الإنترنت. فقد أصبحت تسجيلاته القرآنية الممنوعة رسميًا موجودة، ليس فقط على شكل شرائط فى قرى الوجه البحرى، ولكن على مواقع الإنترنت أيضًا. وكان العراقيون هم أول من نشرها على اليوتيوب، فظنت شعوب شرق آسيا المسلمة التى تعشقه أنه عراقى.

وعبر ما يشبه «دراسة حالة» عن عنتر مسلّم، يوضح الباحث أن هذا الشيخ علّم نفسه بنفسه، وكانت كاسيتاته بمثابة تحدٍ غير مسبوق للمؤسسة الدينية المسيطرة. غير أن عودة تسجيلاته من جديد تكشف- حسب الكاتب- عن ثقافة صوتية «ديناميكية»، وتؤكد استحالة سيطرة أى مؤسسة، بما فى ذلك الأزهر، على الذوق العام.

ثقافة «تحت التهديد»

كانت أشرطة الكاسيت، من وجهة نظر المسئولين الدينيين، والسلطات الرسمية، ومن يسميّهم المؤلف «الحُرّاس الثقافيين»، مصدر قلق كبيرًا، وموضوعًا للمطاردة البوليسية، لأنها مكنّت أى شخص من تسجيل ما يرغب فيه. ومن ثم، نقل هذه المواد المسجلة، غير المرغوب فيها غالبًا، إلى جمهور عريض، خارج نطاق السردية الإعلامية المسيطرة، المتمثلة فى الإذاعة والتليفزيون.

وأدّت «ثقافة الاستماع» غير الرسمية التى رافقت التوزيع الواسع لأشرطة الكاسيت، حسبما يقول سايمون، إلى فقدان وسائل الإعلام المصرية التى تسيطر عليها الدولة «مركزيّتها» بالنسبة للجمهور المصرى والعربى، ووفرت أنواعًا جديدة من الإمكانات للمستمعين فى كل شرائح المجتمع. وبهذه الطريقة، أصبح دور الدولة كوسيط للثقافة وحكَم للأخلاق وحافظ للذوق العام، «تحت التهديد».

ظهر ذلك بشكل خاص خلال عهد السادات، عندما اتهم النقاد المصريون نجوم عصر الكاسيت، ومن بينهم أحمد عدوية وغيره، بـ«تلويث» الذوق العام، والتغريد خارج سرب «مطربى النخبة»، الذين شارك بعضهم- للمفارقة- فى تأسيس شركات إنتاج كاسيت، ومنهم عبدالحليم حافظ وعبدالوهاب، وهما من مؤسسى شركة صوتيات كانت تحمل اسمًا عاطفيًا هو «صوت الحب»!

أمنية نجيب محفوظ

بحث الكاتب عن موضوعه فى أرشيفات الصحف المصرية بدأب كبير، واستطاع أن يرصد تغيّر موقف الكاتب الكبير نجيب محفوظ من عدوية. يقول المؤلف إن محفوظ انتقد فى بعض الأحيان أغانى عدوية، ووصفها بـ«التفاهة»، لكنه عاد فى أحيان أخرى واعترف بأن صوته «قوى وشجى»، متمنيًا فقط لو أن كلمات أغانيه كانت «ذات مغزى قليلًا».

ويُفرط الكاتب أحيانًا، كعادة الباحثين الأجانب، فى تفسير بعض الظواهر تفسيرًا تعسفيًا قد يصل إلى حد الكوميديا. ومن ذلك، اعتباره أن عدوية اختار الكاسيت لا لأنه عملى وسريع الانتشار، بل لأن أغنياته كانت «ممنوعة» فى الإذاعة. ويفترض أن أغنية عدوية «حبة فوق وحبة تحت» بمثابة تعليق فنى على الصراع الطبقى فى مصر الذى رافق سياسية «الانفتاح» خلال السبعينيات!

والغريب أن «دار الشروق»، ناشر الكتاب، لم تكلّف نفسها عناء تصميم غلاف خاص للترجمة العربية، بل أخذت غلاف الطبعة الإنجليزية «كوبى»، وفرّغته من العنوان الأصلى لتضع مكانه العنوان العربى، رغم أن غلاف جامعة ستانفورد بالأبيض والأسود، الذى تم نسخه، هو عبارة عن رسمة باهتة بلا معالم، بل هو غلاف ردىء إن شئت الصراحة.