«رجل الفودكا».. فضاءات التيه والأمل المراوغ

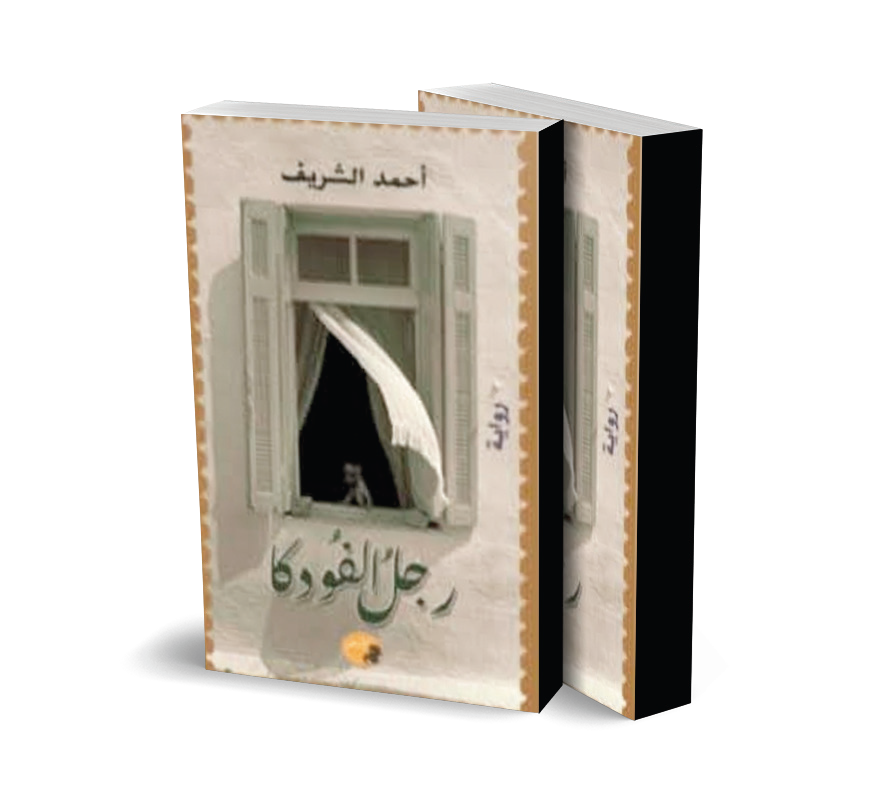

ثمة جغرافيا سردية مختلفة نجدها هنا فى رواية «رجل الفودكا»، للروائى المصرى أحمد الشريف، والصادرة عن «دار الأدهم» فى القاهرة.

جغرافيا تمتد من النرويج، إلى بولندا، ولاتفيا والسويد، من البصرة وسوريا، إلى غيرها. زخم من البشر من عوالم وجنسيات مختلفة تمتد من العالم العربى إلى بلاد الشمال الأوروبى. عراقيون، وسوريون، ونرويجيون، وبولنديون، يلتقون فى لحظة مركبة من عمر العالم. هكذا تلعب الحرب الروسية الأوكرانية بوصفها إطارًا زمنيًا للسرد، وظلًا تتحرك على متنه الأحداث.

يمثل عنوان الرواية علامة على البطل المركزى داخلها، «تايه» العراقى باسمه الدال، فيبدو حائرًا ومرتبكًا باستمرار، لا يكف عن شرب الفودكا، ويعد «تايه» شحصية روائية بامتياز، تتسم بالغنى الإنسانى، والصراعات الداخلية، والإحساس العارم بالوحدة والوحشة، والتمزق.

يحيا حياة عابثة وعبثية فى الآن نفسه. ويبدو محاصرًا بالماضى على الرغم من انغماسه فى اللحظة الراهنة. كما يبدو ؛تايه» شجنيًا دائمًا.. ساخرًا لا يتوانى حتى من الضحك على نفسه، ولوك الأسئلة العبثية ليلًا ونهارًا، كأن يتصل بصديق ليسأله: كيف تبيض الدجاجة؟، أو يضع قرصين من دواء كتبه له الطبيب فى كأس لرجل لا يعرفه. وهو فى الآن نفسه يتذكر بأسى ما مر بأبيه الذى اختطفه ذات مساء حزب البعث فى العراق.

ينهض النص إذن على تلك التقاطعات بين الماضى والحاضر..

ويصبح الزمن قائمًا على التداخلات بين مساحات ماضوية يتم استرجاعها، وأخرى راهنة.

وفى كليهما يبدو «تايه» حاملًا نزوعًا اغترابيًا بامتياز: «صعد وجلس فى الكرسى خلف السائق، ركن رأسه على زجاج النافذة، سمع خلفه عزفًا ناعمًا على جيتار، التفت حوله وفى وسط الباص فلم يرِ أحدًا. العزف لا يزال متواصلًا وازداد عذوبة وشجنًا ورِقّة، حاول التركيز فى مصدر الصوت، الصوت آتٍ من آخر الباص. هناك يجلس رجلٌ يرتدى جاكيت أبيض وبنطالًا أبيض. دقق فيه أكثر فرآه حافى القدمين وعلى عينيه نظارة شمس، كان منكبًا على جيتاره، يعزف بتركيز وهدوء. توقف الباص فى محطة فتوقف الرجل عن العزف وقام ليغادر. لحق به دون أن يدرى هل هى محطته أم لا، الرجل يسير حافى القدمين محتضنًا جيتاره وتايه وراءه.

الليل والهدوء وعزف الرجل الغريب أعاده إلى البصرة بلياليها وذكرياتها. كان طفلًا آنذاك. سمع وهو يلعب مع الأطفال صوت عزف للعود ينبع من نافذة بيت بطابق واحد، كان رجلًا يعزف و أمامه زجاجة (عرقى).

كان يعزف ويغنى بصوت قوى حلو أغنية المطرب العراقى ناظم الغزالى: (أى شىء فى العيد أهدى إليك يا ملاكى).

- لماذا تسير خلفى؟

سأل الرجل تايه، فأيقظه من خواطره وذكرياته وأرجعه إلى ليل أوسلو وحيرته اللا نهائية.

- هل تسمح لى أن أجرب العزف قليلًا؟

سأل بصوت خافت، لكن الرجل لم يرد واستمر فى السير تجاه البيوت المتناثرة التى تشع من نوافذها وحدائقها أضواء ضعيفة وغير حادة.

- مائتى كرون واثنين أورو.

يردد الرجل هذه الكلمات عدة مرات محتضنًا جيتاره.

- ماذا تعنى بذلك؟

يسأل تايه وتأتيه الكلمات نفسها: (مائتى كرون واثنين أورو).

يحاول الاقتراب، لكن الرجل يسرع فى سيره ويبتعد.

رجع إلى موقف الباصات والشارع المظلم. لا يزال ينظر باتجاه الرجل ويسمع نغمات الجيتار التى جعلت روحه تهفو إلى طفولته، إلى الموسيقى، إلى الأمل البعيد وخلاصه مما هو فيه».

ويتكئ النص أيضًا على ثنائية الأصليين، والوافدين، فى المجتمع النرويجى، وحالة الارتياب القائمة بينهما، والتى تحضر فى مرويات متعددة داخل الرواية من قبيل المقطع التالى: «يبتسم محمد السورى عندما يرى نرويجيًا وبعض المهاجرين يسيرون معًا. ربما فى طريقهم لعمل ما وربما لشىء آخر. يبتسم أيضًا عندما يرى رب العمل النرويجى يجلس ومن حوله، يعمل المهاجرون بجدٍ. مر بتجارب متعددة سواء بمدينة (فلورو) وهنا فى أوسلو. أشبه بحالة من الخداع يقوم بها الطرفان: المهاجرون يظهرون حالة الضعف والفقر وإنهم- خاصة اللاجئين- عاشوا وسجنوا ببلادهم، وهم هنا طلبًا للأمان والعيش بسلام والعمل. مردود ذلك حصولهم على سكن اقتصادى وراتب ثم جواز سفر نرويجى. أما النرويجيون، يبتسمون للمهاجرين واللاجئين- ليس دائمًا- يعاملونهم بلطف، ويوظفون الكثير منهم فى الأعمال الشاقة، التى يرحب بها المهاجرون لارتفاع الأجر فيها مقارنة بنفس الأعمال فى بلادهم الأصلية. وبالطبع ينظر إليهم رئيس العمل النرويجى بعين الرضا والمكر معًا! هو يجلس على كرسيه المريح بمكتبه، يحتسى القهوة، يطالع الكمبيوتر ويتابعهم وهم يعملون. يدفعون الضرائب ولا يتذمرون ويشتكون كثيرًا مثل النرويجيين. هم لا يعرفون إلا القليل عن قوانين وطبيعة بيئة العمل.

وفى حالة حدوث خطأ أو مشكلة سواء فى العمل أو خارجه، تلصق بالمهاجرين بسبب جهلهم بالقوانين وثقافتهم.

تتسع ابتسامته المعبرة عن السخرية والخيبة معًا. لقد تذكر ما حدث فى يوم بمدينة (فلورو): عمل ومعه ثلاثة من المهاجرين فى تصليح وتنظيف منزل يخص جارهم النرويجى. أثناء عملهم كان النرويجى يبتسم لهم ويهز رأسه علامة الموافقة والاستحسان لعملهم. بعد انتهاء العمل شكرهم وأثناء مغادرتهم دخل أصدقاء الجار النرويجيون إلى حديقة البيت. استقبلهم بالعناق وكلمات وتحيات الأصدقاء مع ضحكات وابتسامات حقيقية، بعدها بدأوا حفلة صاخبة لعدة ساعات.

لم توجه الدعوة لأى من المهاجرين. ولا شك أنهم كانوا مادة للتسلية فى الحفل».

يستهل الكاتب روايته وفقًا للمفهوم الكلاسيكى، حيث ثمة بطل فى أزمة، فيحيل المفتتح على شخصية «تايه» الذى يجد نفسه فى قبضة الشرطية البولندية، فى سرد يعتمد على تفعيل آلية الحوار منذ البداية، ويبدو توظيف الحكى بضمير الغائب دالًا، حين يتيح المباعدة الفنية بين الراوى والمروى عنه: «أعطنى سيجارة.

قالها باللغة الإنجليزية للشرطية البولندية الجميلة بزيها المميز وقوامها الممشوق.

يتدلى على فخذها الأيمن مسدس، والثانى عليه جهاز لا سلكى. نظرت إليه لثوانٍ ثم وضعت يدها فى جيبها واستلت علبة سجائر (كِنت) ومنحتهُ سيجارة.

- أريدُ سيجارة مارلبورو.

اتسعت عينا الضابطة بغضب وردت بحدة.

- حتى الآن لم تثبت أنك نرويجى، لا داعى إذن أن تتدلل علينا هكذا، دخن هذه السيجارة لو أحببت ونم.

مد «تايه» يده وأخذ منها السيجارة. تركته وانصرفت. أشعلها، ودخنها حتى آخرها ثم احتسى ما تبقى معه فى قنينة الفودكا ونام فى انتظار يوم جديد».

ثمة ترحال قلق طيلة الرواية، يبدو فيه تايه العراقى متشبثًا بخيط من الأمل المراوغ، يتمثل فى ابنته الصغيرة التى يقرر من أجلها أكثر من أى شىء آخر أن يتوقف عن إدمانه الشراب، هكذا تأتى النهاية محمولة على مواعدة جديدة بعالم جديد يتمناه تايه والابنة الأوروبية وجدها: «لأول مرة منذ فترة طويلة يضع يده فى جيب بنطاله الخلفى، وفى الجيب الداخلى للجاكيت ولا يجد قنينة فودكا، لا كبيرة ولا صغيرة. ابتسم وضحك بصوت عالٍ ثم صاح بمرح على ابنته. كانت تجرى وتلعب مع جدها وصديقه اللذين يبدو عليهما السعادة وهما يشاركان العمل فى المزرعة.

يبتسم فاتحًا ذراعيه ويحتضنها قائلًا بالنرويجية: (بابا سيسافر لعدة أيام وسيعود سريعًا ومعه هدايا كثيرة لك).

- أنت هديتى الكبيرة بابا.

تقول هذا بينما تلف ذراعيها الصغيرتين حول رقبته. يتماسك كى لا تسقط دموعه. ويضيف بصوت متهدج قليلًا: (عدة أيام وسأعود لنحتفل معًا بالعام الجديد).

يسمع من ينادى على ابنته. إنه صديق جدها، كان على بعد خطوات منهما، يرى ما يحدث، وربما فهم ما قاله لها أو حدسه. على أى حال لقد تحدث معهم عن سفرته إلى أوسلو.

- هيا ساعدينا أيتها الصغيرة الجميلة، وتمنى لبابا أمنية سعيدة.

بعد أن قبّلها ابتعدت خطوة والتفتت إليه وقالت بصوتها الطفولى الرقيق العذب كجدول المزرعة:

- بابا أتمنى لك الأفضل فى بقية رحلتك فى الحياة».

وما بين المفتتح والمختتم السردى تبدأ الرواية بتكنيك الحوار الدرامى وتنتهى به، وبينهما بحث فى تلك الهويات الممزقة عبر شخوص متعددين: سنان وتايه العراقيان، ومحمد السورى، وغيرهم فى رواية تنهض على تكنيك الوحدات السردية المتقاطعة، والتفاعل الثقافى بين الوطن الأم، والمهجر البديل، فى شجنية خاصة فاتها أن تغوص أكثر فى الأنساق المضمرة للعلاقة الجدلية بين الشرق والغرب، وأن تسائل المسكوت عنه على نحو أكثر بروزًا، وإن ظل الصوت المتأمل للسرد ممثلًا إضافة نوعية للنص المتناغم.