أمـل دنقـل.. الأعمال النثرية الكاملة لـ«شاعر الرفض»

- المجلات الثقافية المصرية مشغولة بتقديم مومياوات الماضى وذكرياته أو بتقديم مذكرات الدكتور رشاد رشدى عن الحب فى حياته

- عبدالرحمن الشرقاوى هو رائد الشعر الحر الأول

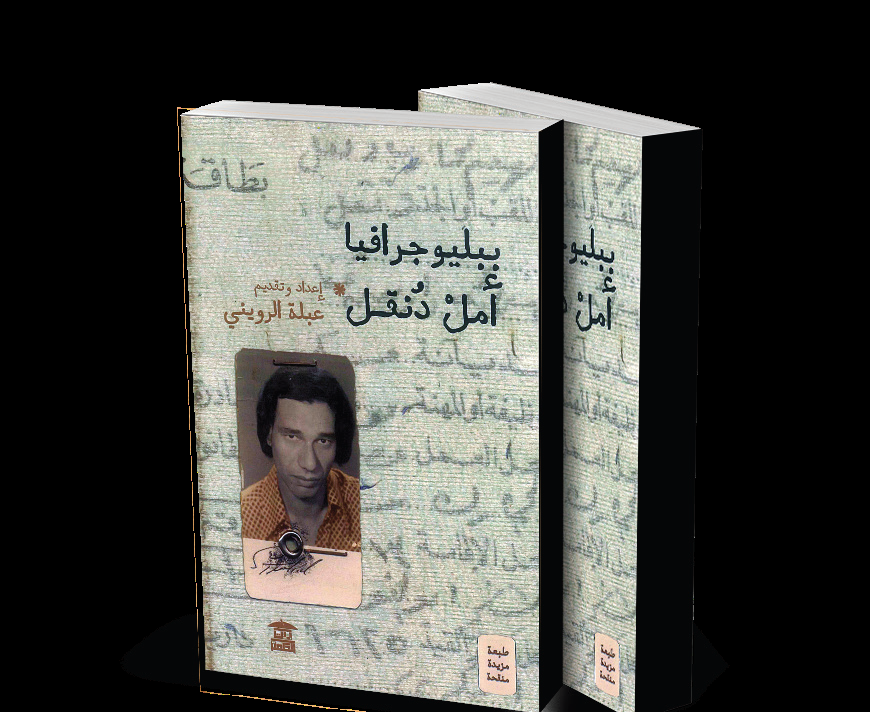

أطلقت «بيت الحكمة للثقافة»، مؤخرًا، مشروعها الكبير عن الشاعر الأعظم أمل دنقل، فى كتابين، هما: «سِفْر أمل دنقل» و«ببليوجرافيا أمل دنقل»، من إعداد وتقديم الكاتبة عبلة الروينى.

والكتابان يصدران بشكل منقح تمامًا، فإلى جانب تنقيح النسخة القديمة التى صدرت عن هيئة الكتاب، قبل ما يزيد على خمسة وعشرين عامًا، يمتاز الكتابان بإضافات جديدة، فكتاب «سِفْر أمل دنقل» أضيفت إليه أهم الأبحاث التى درست شعر «أمل»، إلى جانب مقدمة حديثة لعبلة الروينى.

أما كتاب «ببليوجرافيا أمل دنقل»، الذى يقع فى 186 صفحة، فيمتاز عن نسخته السابقة بإضافة الأعمال النثرية الكاملة للشاعر، وتحديث الببليوجرافيا الخاصة به.

الثقافة المصرية فى المنفى

وقف الكاتب المصرى الكبير يوسف إدريس فى منصة الاتهام طيلة الأسابيع القليلة الماضية. والذى أشار بإصبع الاتهام نحو الدكتور إدريس كان الصحفى المعروف بدفاعه عن السلطة المصرية وهو الأستاذ موسى صبرى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. والتهمة الموجهَّة كانت صغيرة وكبيرة فى نفس الوقت، فقد اتفقت إحدى الصحف الكويتية مع الدكتور يوسف - الذى يعمل كاتبًا بصحيفة الأهرام- أن ينشر مقاله الأسبوعى فى نفس اليوم الذى ينشر فيه فى مصر، وقرأ الأستاذ موسى المقالات الأولى وثار. وأغلب الظن أن رئيس تحرير الأخبار لم يقرأ المقالات فى صحيفة الأهرام، ولم يكن يعرف أن المقالات التى يثور عليها منشورة فى نفس الوقت فى مصر، لأن افتتاحيته الأولى التى كتبها تجاهلت هذه النقطة وأشارت إلى الكُتّاب الذين يكتبون خارج مصر دون أن يحاولوا أن يقولوا ما يريدون أن يقولوه داخل الحدود.

وبغضّ النظر عن لهجة الأستاذ موسى صبرى فى مقالاته المتتالية ضد الدكتور إدريس، والتى يفسرها بعض الخبثاء بأنها موجَّهة أساسًا إلى الصحف العربية الشقيقة التى تتجاهل كاتبًا- لامعًا- مثل الأستاذ موسى صبرى، بينما تنشر هذه الصحف مقالات لكُتَّاب أقل ما يقال فيهم إنهم يفكرون بشكل مشبوه فى نظر الأستاذ موسى صبرى، وبالتالى، فإن هذه الصحف البترولية ساذجة إلى حدّ أنها لا تعرف عدوها من حبيبها!

والمشكلة كلها التى انتهت بصمت الصحف الكويتية، الذى هلّل له الأستاذ موسى صبرى، واعتبره انتصارًا لآرائه- تثير قضية أكبر، هى قضية الثقافة المصرية فى المنفى. فحتى سنوات قريبة كانت مصر تمثّل قيادة ثقافية فى العالم العربى، كانت بها الجامعة الوحيدة فى المنطقة ولعب مفكروها منذ بداية القرن دورًا رائدًا فى الثقافة العربية، بدأ بالإمام محمد عبده، ومر بالمنفلوطى وشوقى وطه حسين والعقاد والزيات الذى كانت «رسالته» تمثل جامعة عربية ثقافية.. لكن هذا الدور أخذ فى الانحسار شيئًا فشيئًا نتيجة انحسار الديمقراطية، حتى انتهى إلى معادلة غريبة تستعصى على الفهم.

لقد دخلت الأقطار العربية عصرًا جديدًا من الثروة والمدنية، وبالتالى فإن طموحها لم يعد مقصورًا على الثلاجة والسيارة وركوب الطائرات المتجهة غربًا، بل صارت تتطلع إلى إقامة جامعات وإصدار صحف عصرية تعكس الحضارة العربية الجديدة.

ولأسباب عديدة - لا مجال لشرحها هنا - فإن الكثير من الكُتَّاب الصحفيين المصريين اتجهوا للعمل فى هذه الصحف أو نشر كتاباتهم فيها.

وهذه الأسباب هى نفسها التى أدت إلى تشريد العديد من المثقفين المصريين بعيدًا عن أرض الوطن، متنقلّين بين عواصم الشرق والغرب، ويمكننا أن نذكر أمثلة عديدة فى مختلف المجالات، فالشاعران المصريان صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطى حجازى يعيش أولهما فى الهند، بينما يهيم الثانى فى باريس، والكاتب المسرحى القدير ألفريد فرج يعمل فى الجزائر، والناقدان محمود أمين العالم وغالى شكرى بين لندن وباريس وبيروت وبغداد بحثًا عن الخبز والحرية، والقاص الموهوب محمد أبوالمعاطى أبوالنجا يكسب قوته بالتدريس فى ثانويات الكويت، وعشرات آخرون هجروا أرض الوطن جسديًا، بينما آخرون وآخرون هجروها كتابيًا؛ فبدأوا ينشرون قصصهم وأشعارهم ومقالاتهم فى كل الصحف والمجلات والدوريات التى امتلأت بها سماء العرب الثقافية، والتى رحبت بهذه الأقلام اللاجئة، والتى تدفع لها النزر اليسير إذا قيس بمقياس الثروة الجديدة، بينما يبدو هذا الأجر مجزيًا إذا حسبناه بمقياس الأجور المتضائلة فى مصر.

إن النتيجة واحدة فى نهاية الأمر، المصريون يقرأون المجلات والصحف التى يكتبونها أو يساهمون فى كتابتها، بينما المجلات الثقافية المصرية مشغولة بتقديم مومياوات الماضى وذكرياته، أو بتقديم مذكرات الدكتور رشاد رشدى عن الحب فى حياته!

وبينما يهدى مدير أكاديمية الفنون دكتوراهات فخرية، وصفها أول الفائزين بها- وهو الكاتب المسرحى العريق توفيق الحكيم بأنها: «أكفان من ورق البردى»، فإن المجلات الثقافية المصرية والقائمين على أمورها وضعوا قوائم بأسماء عشرات من الكُتَّاب والشعراء والقصاصين اللامعين الذين يحرم التعامل معهم، أو نشر أعمالهم؛ بحجة اليسار تارة، وبحجة عدم الولاء تارة أخرى. وحاولوا جاهدين أن يصطنعوا جيلًا جديدًا من الكتاب والفنانين الذين يقدمون فروض الطاعة والاستسلام، بسبب انعدام مواهبهم فى حالات؛ وبسبب طمعهم القاتل فى حالات أخرى.

وهكذا، فإن مجلة ثقافية عريقة مثل الهلال هبط توزيعها فى عهد المرحوم صالح جودت، أحد أركان الثقافة الرسمية فى مصر، وهبط توزيعها إلى ألفى نسخة فى كل العالم العربى، وهكذا، فإن رجلًا أكاديميًا مثل الدكتور محمود الشنيطى- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب يطالب دائمًا بإغلاق المجلات الثقافية التى تصدر عن الهيئة، كالثقافة، والجديد، لأنها تخسر خسارة لا تتحملها أى هيئة، وبالأحرى أن خسارتها لا تساوى العائد الثقافى منها، بحيث يُنظر إليها كخدمة ثقافية لا تسعى إلى الربح.

إن التصور الأساسى وراء هذا الحظر الشامل ضد صفوة المثقفين والمبدعين كان هو: إذا كنا لا نستطيع أن ندخل هؤلاء الكُتَّاب إلى السجون لأنهم لم يرتكبوا جريمة، فإننا يجب أن ندخلهم إلى سجون النسيان الأدبى. إن أسماءهم سوف تبهت يومًا فيومًا فى ذاكرة الشعب، ويمكننا بطريق التكرار والإلحاح أن نفرض أسماءنا نحن على الحياة الثقافية، وعلى الأجيال الجديدة من الفاشلين.

وهكذا فكَّر كهنة الثقافة المهترئة فى مصر، لكن الثروة العربية الجديدة التى يسعون متراكضين لكسب ودّها اختارت دائمًا أن تتعامل مع هؤلاء الكتاب المغضوب عليهم، لأنها تعرف أن استهلاك الثقافة ليس فى يد حفنة من أشباح الماضى، وإنما فى يد الأجيال الجديدة التى تبحث عن المعرفة الجديدة، والتى تعرف أن العالم العربى الجديد لا بُدَّ أن يولد من خلال الفكر الإنسانى الجديد، ومن خلال الديمقراطية الحقيقية، والتى يتعدد فيها أقطاب الصراع.

إن الحرية هى المستقبل.

وهؤلاء الذين يريدون أن يغلقوا نوافذ البيت على هدوئهم وأحلامهم لن ينالوا إلا التسمم، اختناقًا بالهواء الفاسد!

جيل بعد جيل

يلتفت القلب إلى الوراء!

هل كنت أنا ذلك الفتى الممتلئ بالحلم الواثق (اليوم: أجمع شظايا من أرضية الروح القائمة). هل كنت أنا الذى وضع ذات صباح قصيدة فى غلاف وعنوانها: بيروت - الخندق العميق - شارع سوريا (الآن: من حفر الخندق بين بيروت وشارع سوريا؟) يلتفت القلب إلى الوراء من دل يدى على عدد الآداب قلبت فيه، فوجدت اللمسة التى هش لها القلب، لمسة جيل جديد يكتب ببساطة ورقة وسخرية واثقة، حتى المعارك التى تشتعل خلف غبارها عذوبة طفلية ورغبة جارفة للكبر قبل الأوان.

يلتفت القلب إلى الوراء!

كيف استطعت أن أصبر عددًا تلو الآخر دون أن أجد اسمى، لا بد أن بضاعتى فاسدة، دون أن أدرى. إلى الإسكندرية أيها المغامر، لا شعر بعد اليوم- واكتشفت فيما بعد أن قصيدتى نُشرت، وهكذا قرأت قصيدتى الأولى فى الآداب بعد عامين كاملين من نشرها. حين قررت العودة إلى الشعر والقاهرة، استعنت بصديق لأستعيد ما فاتنى من القصائد والأسماء، وهكذا وجدت نفسى محشورًا فى صفحتين كاملتين وتحتهما توقيعى الكريم (رحم الله صديقى، فقد تخرج وحارب وتزوج وأنجب وطلق ومات فى خمس سنوات)، إذن فالآداب طويلة البال والحبال، ولو ظللنا على هذه الحال لفقأت الآداب مرارتى! قال لى صلاح عبدالصبور: لماذا لا ترسل شيئًا للآداب، لقد نشرتَ هنا كثيرًا ، لكنك لن تكون شاعرًا عربيًا إلا إذا نشرتْ لك الآداب. ولم أجرؤ أن أروى له قصة السنتين، وفى النهاية غامرت فأرسلت قصيدة.

يلتفت القلب إلى الوراء: لقد تكرر الأمر بصورة أخرى، فقد نشبت الحرب وانتهت وصودر العدد الذى به قصيدتى لأسباب لا أعرفها حتى الآن، وحتى الآن لم أر هذه القصيدة المنكودة!، لكن لا بأس فقد نشرت بسرعة على أى حال أخرى، وثالثة، وصارت الآداب جزءًا من ذاكرتى.

«هل تكتب مقدمة لديوانى؟» هكذا سألت صلاح عبدالصبور، قرأه، وسألنى أين أنشره أجبت: دار الكاتب العربى.. فقال: خسارة..

فى طشقند التقينا فى مؤتمر، وجاءنى يطلب منى أن أرسل ديوانى للدكتور سهيل، لم أكن رأيته من قبل، شهران فقط، وكان الديوان فى معرض القاهرة الأول للكتاب، وهناك رأيته.

قال: لقد نفدت نسخ ديوانك من المعرض، وأضاف مازحًا: لكن لا تظن أنك شاعر جيد... ضحكت، وأنا أتأمل هذا الرجل الذى حمل أمانة صوتى ليبلغها إلى كل من لا أعرفه من الكتاب والقراء، قلت لنفسى: «إنه يحاول ألا يبدو رقيقًا».

....

يلتفت القلب إلى الوراء: لا كتابة إلا كتابة الشعر «أكتب لنا نقد القصائد- لا»، «رد على اتهامات ضدك- لا» والدكتور البشوش الوجه، الخشن المجاملة يتلقى القصائد، نختلف ونتفق، لكن كلَّا منا يضع الآخر فى مكانه الصحيح، وهكذا عرفت عنه- ومنه- موضوعية الحكم، وكبح العاطفة.

...

ها آنذا أكتب نثرًا للمرة الأولى ....

....

هل أحسب عمرى بأعداد الآداب، لست وحدى فى هذا، جيل كامل ظلت الآداب وجبته الشهرية الدسمة، والحبل السرى الذى يصله بالأم: العروبة.

لكننى أظلمها، وأظلم نفسى، لقد تكسرت أمواج هذا الجيل على صخرة الهزيمة، الحزن هو الحى الباقى، كبر ممدوح عدوان، وعلى الجندى، وحسب الشيخ جعفر، وسعدى يوسف، ومات تيسير سبول، وطأطأت الأعلام التى طالما جاهدت الآداب أن تبقى خافقة فى الشمس!

فاذكريهم ... واذكرينى!

الصمت بين صوتين

دائمًا الخوف من أن يكتشف الآخرون كم أنت رقيق فيدوسونك بسنابكهم! إن الصمت النبيل الكامن يدافع عن نفسه بصوتين متنافرين..

فهو يلفت الانتباه إلى الخشونة المتعمدة- والتى يجب أن تبدو وكأنها لا متعمدة- حتى يضلل الناس عن الرقة الحزينة التى لوحتها «شمس الأيام» ودارت عليها- كالشمعة- يد الفنان فلا ترتفعان إلا إذا أمن عليها من جنون الريح.

هل هو الإحساس بالغرق: هذا الذى يجعل اليدين اللا إنسانيتين ترتفعان وتحاولان أن تضربا صفحة الموج، لكى تظل النفس البسيطة المرهقة طافية «وغارقة فى نفس الرقة!» على سطح المياه. ولأن التمزق- الذى يصاحب عادة مثل هذه الأحاسيس- لا يمكن التعبير عنه- بدقة- فى الكتل المنحوتة، فإن اللوحات هى إطاره الطبيعى، حيث تبدو الروح المتفننة، وكأنها قطع من لباب الخبز منقوعة فى ماء الحزن الراكد، وقد اختلطت بطحالب السكون الخضراء.

هذا إذا لم نقل إن التشكيل فى هذه اللوحات يبدو وكأنه- اقتراب عدسة- من مخ متناثر فى الدم والأسفلت. وعلينا أن نتخيل بقية الجسد، بقية القلب الذى دهسته العربات الميكانيكية البيضاء.

كائنات مملكة الليل

عام:

كانا اثنين، اختار الأول أن يحشو فمه بذهب السكوت، قانعًا بالجلوس فى آخر صف فى دار الندوة» أما الثانى فاختار أن يفر بكلمته وإيمانه سالكًا طريق الصديقين والشهداء، طريق الهجرة.

خاص:

(كانا يجلسان متواجهين فى غرفة واحدة، الأول يحمل البريق اللامع الذى كانت تحمله رسالة الشعر الجديد، ويجالس نجمًا فكاهيًا معروفًا آنذاك، كنت على موعد مع الثانى، وجدته فى الركن يكتب قصيدة بعنوان «السجن» آنذاك، كان إهداؤها إلى يسرا السعيد ثابت التى جعلوها بوحيرد جديدة. كان هذا الشاعر النحيل الذى التقيت به، أمس، فقط يحاول أن يرحب بى دون أن تنقطع خيوط أفكاره، عرفنى بالآخر، حتى أنشغل عنه بالبريق لكننى أفسدت لعبته الصغيرة).

عام:

هذا هو ديوانه الأول بعد الرحيل، وإن كان ترتيبه يأتى رابعًا بعد دواوينه اللامعة «مدينة بلا قلب» (١٩٥٩)، «لم يبق إلا الاعتراف» (١٩٦٥)، «مرثية للعمر الجميل» (١٩٧٢)، من دون أن نغفل ملحمته المطولة «أوراس». لكن هذا الديوان الجديد كائنات مملكة الليل الصادر عن دار الآداب فى بيروت (١٩٧٨) لا يضم أشعاره المهجرية فقط، فهو يضم إلى جوارها عددًا من القصائد الأولى التى كتبها الشاعر قبل أن يغادر مصر فى صيف ١٩٧٣.

خاص:

(كان فرحًا بسيارته الصغيرة التى اشتراها قبل شهور من مغادرة القاهرة، فهو لم يكن ينوى أن يترك هذه المدينة، هل لأنه «لم يعد من مجد هذه البلاد غير حانة، ولم يبق من الدولة إلا رجل الشرطة يستعرض فى الضوء الأخير ظله الطويل تارة، وظله القصير» فقد عافت نفسه كل شىء. وحين سمعته يتحدث عن السفر كنت أتوقع ألا يطول غيابه، لم أغادر وطنى، ولكنى أعرف ما يعنيه الوطن بالنسبة لرجل يعرف كيف يقرأ العيون النيلية الجميلة).

عام:

أنا، والثورة العربية

نبحث عن عمل فى شوارع باريس

نبحث عن غرفة/ نتسكع فى شمس أبريل

...

إن زمانًا مضى/ وزمانًا يجىء!

قلت للثورة العربية:/ لا بد أن ترجعى أنت

أما أنا .../ فأنا هالك/ تحت هذا الرذاذ الدفىء

(بطالة ١٩٧٤)

خاص:

«ناهض الريس شاعر من غزة، هكذا تعارفنا عن طريق حجازى، خرجنا ليلتها إلى مكان صغير اسمه «جامايكا»، انتقلنا بعد ذلك إلى أماكن عدة، وفى الهزيع الأخير- كما يقال- من الليل كنا فى شوارع قاهرة ١٩٦٧ نغنى لفيروز وناظم الغزالى، غنينا للقدس العتيقة التى كانت. كانت نسائم الليل تمسح العرق المتحدر فى ليل القاهرة الحار، جلسنا إلى نافورة ميدان التحرير، واقترح حجازى أن نغتسل فى ماء النافورة الملون. بعدها بأيام سقطت غزة، وجاء ناهض الريس بثيابه الرسمية إلى القاهرة، حاولنا جاهدين أن نكرر الليلة الأولى لكننا لم نفلح، ولم نستطع أن نغنى، وعندما مررنا فى آخر الليل بالميدان كانت النافورة مظلمة، وصامتة.

عام

ما أكثر البرتقال الذى يحمل اسم فلسطين فى طرقات المهاجر، لكنه لا يحمل ما حفظته الطفولة من عطرها الحى، هل تمنح الأرض أحشاءها للغزاة؟

وهل يحمل القاتل المتجهم وجه القتيل؟

....

لا أبشر بالموت/ لكنه سيكون حضارتكم

أيها القادمون لنا بالتوابيت محشوة بالبنادق

لست أبشر بالموت!

لكنه سيكون حصيد محاربتكم

ورفيق مواليدكم

وضجيج نسائكم.. الموت!

كيف يصيب الضحية قاتل إخوته

وتحل محل الفيولينة البندقية.

تلك فلسطين ما بيننا

وحدود فلسطين ليست هى النهر

إن حدود فلسطين قطرة دم تسيل!

.....

وأنا../ وطيور المخيم

ليس لنا علم/ مثلنا مثل رمل الصحارى

ومثل النخيل/ ومثل فلسطين ليس لنا علم

ولنا ملكوت التشرد

ليس لنا غير هذا الطريق الطويل

خاص

(عندما عادت صافى ناز كاظم من أمريكا كانت متحمسة للغاية كعادتها لشعر محمد إبراهيم أبوسنة، لم تكن تجد فارقًا كبيرًا بين حماسها وبين أن تجلس تحت قدمى «إيفتوشنكو» وهو يلقى أشعاره فى منزل صلاح عبدالصبور، فى أثناء زيارته للقاهرة عبثا حاولت أن أدخل إلى قلبها أشعار حجازى، كان كل منهما صديقًا عزيزًا، لكنهما حين يلتقيان لا تستطيع هى أن تخفى عدائيتها، ولا يستطيع هو إلا أن يحاول أن يكون منطقيًا وهادئًا، وغالبًا ما كانت الجلسة تنتهى كما بدأت بالنفور الغريزى.

بعد سنوات، وحدت المحنة بين المتباعدين، كانت معارك انتخابات نقابة الصحفيين هى الساحة التى تتسع لمواهب الاثنين الخطابية، وعندما ألقت الشرطة القبض على الشاعر أحمد فؤاد نجم، وقفت هى فى ميدان سليمان باشا تخطب فى المارة تنديدًا بالسلطة الغاشمة، وجاءت الشرطة وفرقت التظاهرة الصغيرة التى قادتها من أمام محل «جروبى» إلى مقهى «ريش»، لكن الكاتبة العنيدة لم تكتف بذلك عندما أطلقت الشرطة سراحها، بل ذهبت إلى الطلبة المعتصمين فى جامعة عين شمس، وذهبت معهم إلى السجن، وأوقفت عن الكتابة بعد خروجها، وسافرت إلى بغداد فى الوقت نفسه الذى سافر فيه أحمد إلى باريس).

عام:

ها أنت تفتحين عينيك على وجوهنا للمرة الأولى وها نحن عرايا .. ليست الحرية الشىء الذى نطلبه الآن، بل الصمت وليس المجد.. إنما الأمان

تلك هى الأرض التى عاد إليها الصيف

والشمس التى تبرد عامًا بعد عام

ويقال إن ما بين المحيط والخليج جنتان...

بين العام والخاص:

القصيدة الباريسية «محطات الزمن الآخر» قصيدة لافتة، فهى ترجمة ذاتية للشاعر فى حياته الجديدة، قد لا تكون نقلة فنية بالنسبة للقصيدة الأخرى، لكن الكهولة التى تتسلل فى إحساس الشاعر هى التى تشيع الرقة من حنايا السطور، وقد كان لعناوين «البؤساء» و«أحدب نوتردام» أثر فى ولع الشاعر بفيكتور هوجو الذى يتحدث إليه باعتباره مغتربًا مثله يستنكر مظاهرة اللواطيين، ويعيب على قومه الاستغراق فى مشاهدة التليفزيون، ويشتكى من الوحدة فى آخر الليل، بعد انصراف الزائرين الذين لم يبق منهم إلا سؤر الكئوس، رماد السجائر، آنية للغسيل». أما «مرثية لكارل ماركس» فهى أكثر بعدًا عن القلب، ولعل حجازى أحس تجاه فيكتور هوجو كشاعر بإحساس متعاطف أكثر من إحساسه تجاه کارل مارکس الذى يواجهه وحيدًا فرديًا، يبحث عن ذكريات طفولته وحريته الريفية، وعن أصدقائه الذين رحلوا.. وكأن الحضارة الأوروبية الجديدة هى ملاك الموت الذى يخطف الأجنة ويفسد اللذات، هذا هو حجازى صاحب مدينة بلا قلب وليس حجازى الذى يعرف أن الشمس تبرد عامًا بعد عام».

أرقُ هذه المقطوعات هى مرثية لكامل عبدالغفار، وكامل عبدالغفار قد يكون مجهولًا لكثيرين، لكنه كان صديقًا حميمًا لأحمد عبدالمعطى، نشأ معه فى الريف، وقدم إلى القاهرة قبله، وربما كان دليله الروحى فى أيام الغربة الأولى، لكن كامل عبدالغفار مات فى أوج شبابه، ولعل هذا الرعب هو الذى جعله حيًا فى وجدان حجازى كلما أحس بالخور والحنين، إنه الموت نفسه.. الموت الجميل.

أنت وحدك من ينقذ الحلم

لو زرتنى!

آه!/ لو زرتنى، وجلست قليلًا

ثم عاودت هذا الرحيلا.

شاعر للعصر

وعقل كل العصور

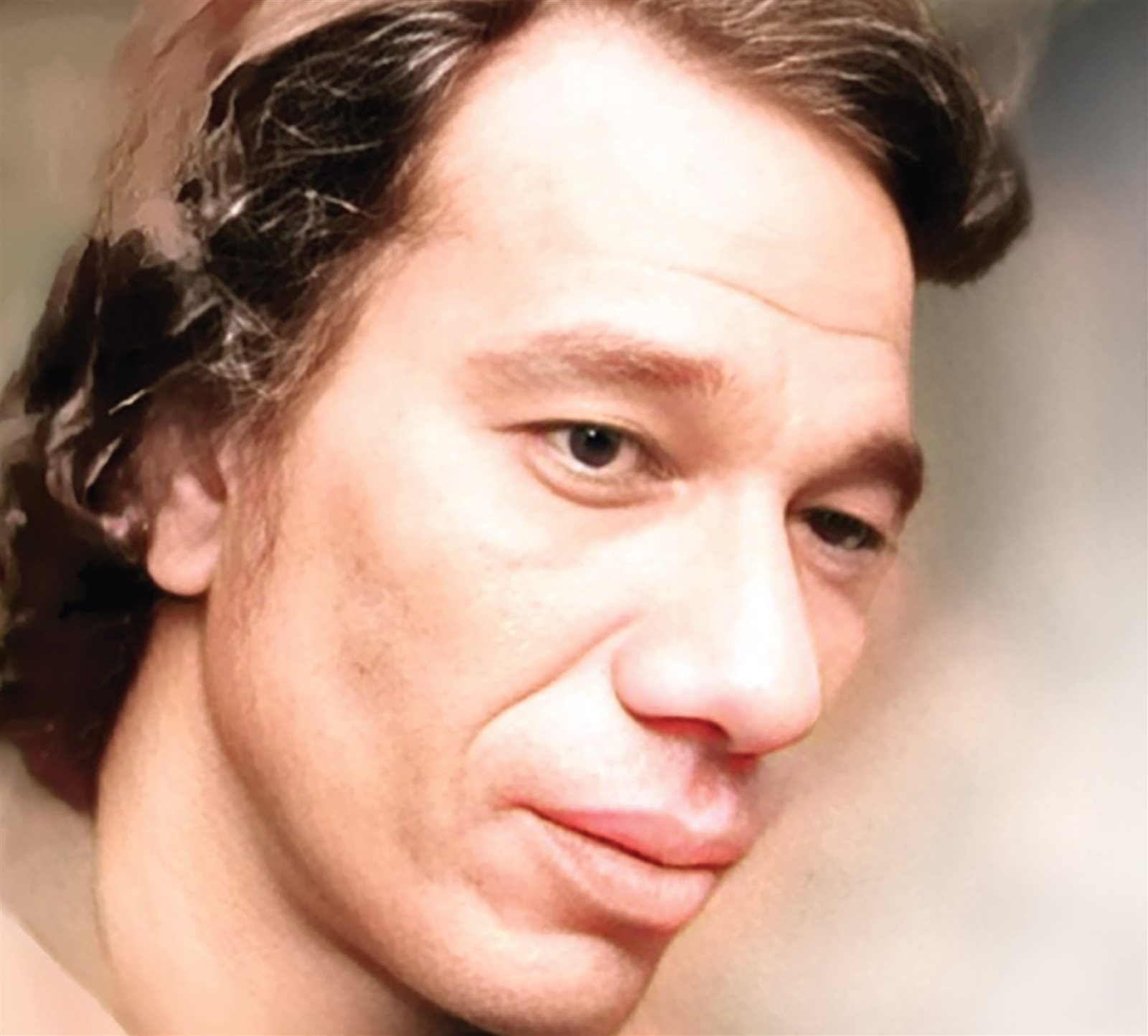

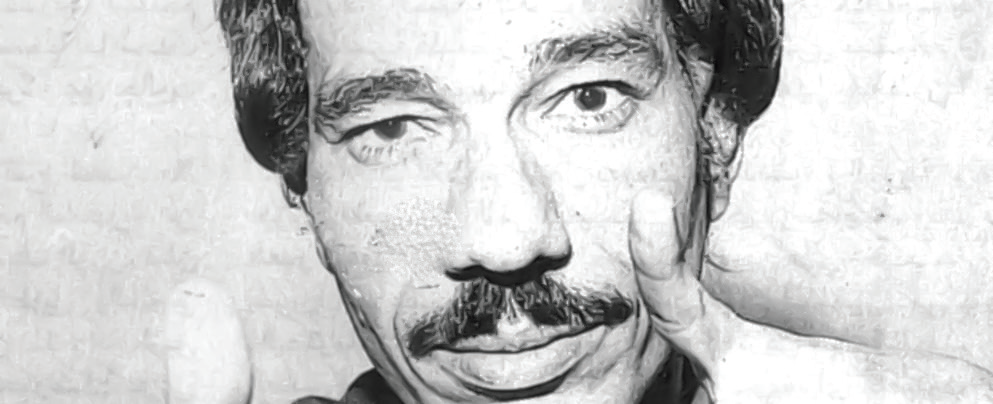

صلاح عبدالصبور هو ثانى عَلَم من أعلام الشعر الحر يلقى وجه ربه. الأول كان الشاعر العراقى بدر شاكر السياب الذى مات فقيرًا فى أحد مستشفيات الكويت عام ١٩٦٤، وكان عمره ثمانية وثلاثين عامًا، بينما مات صلاح عبدالصبور عن عمر يناهز الخمسين. أليس غريبًا أن حركة الشعر الحر، تلك الحركة الشعرية الشابة التى قاد مسيرتها أولئك الذى حلموا أن يجددوا شباب الشعر الذى كاد يشيخ.

أليس غريبًا أن يتساقط رواد هذه الحركة واحدًا بعد الآخر فى سنوات النضج والعطاء، بينما ظل أولئك الشعراء الذين لم يحلموا بشىء، ولم يبدعوا شيئًا جالسين فى مقاعدهم، عاكفين على نراجيلهم، وكأن الموت الذى اعتنقوه يقدم لهم حلولًا لكل المشاكل، ويفتح لهم طريقًا لكل التحديات. وماذا يهدى لهم الموت أكثر من هذا، أن يموت الشعراء الجدد محترقين بنار الغضب بينما هم يجترون أمجادهم القديمة، ويدبجون القصائد العصماء فى رثاء صلاح وفى رثاء رفاق صلاح، لا بأس، ما دام هذا الرثاء فى حدود المسموح به.

(حديث خاص)

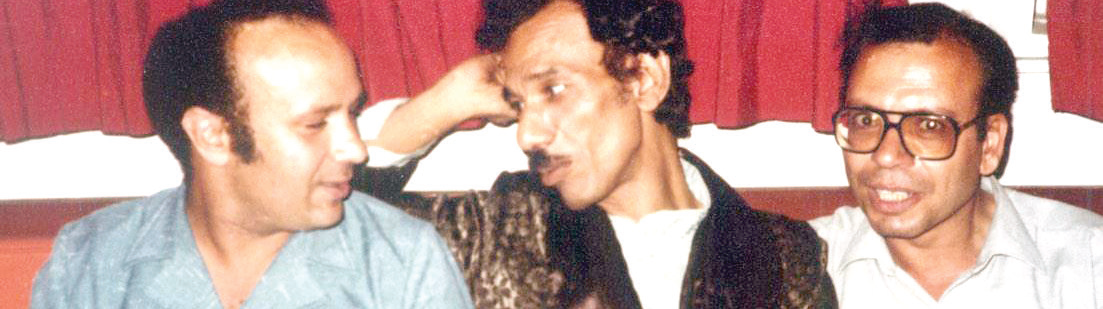

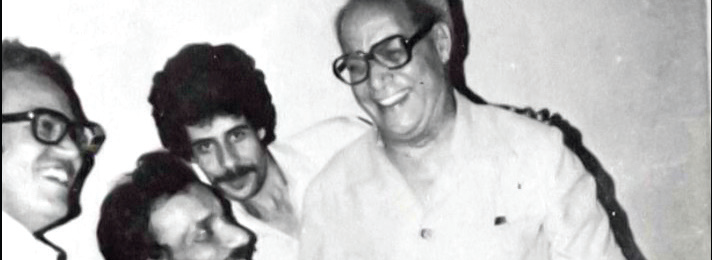

فى تلك الليلة بينما ذهب صلاح عبدالصبور مع رفيق عمره أحمد عبدالمعطى حجازى، وصديقه الدكتور جابر عصفور إلى المستشفى، كنت رابعهما، لكننى رأيت أن أعود إلى المنزل أطمئن زوجته وابنتيه الرقيقتين.

قلت لها إن صلاح عبدالصبور احتفل بعيد ميلاده الخمسين فى هذا العام، وكان يجب عليها أن تجعل من هذا الاحتفال بمثابة «يوبيل ذهبى»، فها هو رائد الشعر الحر فى مصر يكمل خمسين عامًا، وعلينا أن نحتفل- كأمة متحضرة- بالرواد فى حياتهم، وليس بعد رحيلهم كما يحدث الآن.

باسمةً، ردّت السيدة سميحة غالب إن هذه الفكرة لم تخطر ببالها، وإنها لو انتبهت لذلك لوضعت هذه الفكرة فى موضع التنفيذ.

(حديث عام)

تاريخيًا يجب أن نقول إن عبدالرحمن الشرقاوى هو رائد الشعر الحر الأول فى مصر؛ فقصيدته الشهيرة (رسالة من أب مصرى إلى الرئيس ترومان) هى الوثيقة الشعرية الأولى التى أعلنت ميلاد هذا الاتجاه، لكن كل من كتبوا أخيرًا فى الصحف منحوا صلاح عبدالصبور لقب الرائد، ربما لأن صلاح مات مرضيًا عليه من الله والناس، فاكتشف أولئك ريادته للشعر الحر.

وأنا لا أنكر ريادة صلاح عبدالصبور، بل إننى أؤكد عليها، ليس للأسباب التى يمنحه الآخرون من أجلها الريادة، بل لأن صلاح عبدالصبور شاعر رائد بكل معنى الكلمة، لأن الرائد عبدالرحمن الشرقاوى نادر كالماس، وضنين كالمطر! صحيح أن المفتتح كان قصيدته الأولى، لكن صلاح هو الذى حمل اللواء، وسار به أشواطًا، وهو الذى بدرعه صد كل الطعنات والسهام المسمومة التى وجهها أعداء هذا الشعر إليه، صلاح عبدالصبور هو الذى هاجمه العقاد، وزكى نجيب محمود وصالح جودت، وطاهر الطناحى... إلخ.

وهكذا تحول صلاح عبدالصبور من شاعر جديد يحمل اللواء الذى رفعه عبد الرحمن الشرقاوى إلى رمز للشعر الحر، فمن أراد أن يهاجم هذه المدرسة هاجمه كنموذج ومثال.

(حديث خاص)

تلك الليلة كنا فى ضيافة الشاعر العربى العائد أحمد عبدالمعطى حجازى، وأشهد أننى لم أجد حبًا يحمله شاعر لشاعر كالحب الذى يحمله كل من صلاح وحجازى للآخر، وهذا فى تقديرى ما جعلهما يتميزان ويتلاصقان فى سنوات الشعر الأولى وحتى النهاية، لقد كان صلاح شديد الانتباه للموهبة الشعرية، ولقد وجد فى حجازى رفيق المعركة الذى يخلص للشعر فقط ، تمامًا كصلاح، بعكس الشعراء الآخرين الذين جايلوهما، لقد كانوا يشركون مع الشعر إلهًا آخر، ولذلك سرعان ما انصرفوا إلى أسواق الخليج يكتنزون المال، أو إلى أنهار الإذاعة والتليفزيون يرتشفون الشهرة.

تذكرت ذلك تلك الليلة، وأنا فى مواجهتهما، سألت صلاح عما يُنشر فى الصحف عن إعداده لأمسية شعرية عن ابن الفارض، فنفى ذلك قائلًا إنها مجرد أخبار صحفية، وقادنا هذا الحديث إلى استفسار آخر عن تلك المساجلات بينه وبين موسيقار الأجيال الثلاثة محمد عبدالوهاب الذى أراد أن يغنى لحنًا لإحدى قصائده، فاختصر صلاح الكلام قائلًا: إن أشباه هذه الأخبار هى ضريبة الشهرة الاجتماعية التى هبطت عليه فى السنوات الأخيرة، لأنه صار مسئولًا ثقافيًا، وهكذا تحول من شاعر كبير إلى شاعر نجم، عليه أن يدفع ثمن هذه النجومية.

(حديث عام)

أيضًا فى المسرح الشعرى، فالشاعر السبّاق فى توظيف الشعر الحر على خشبة المسرح كان الشرقاوى، ولعلنا ما زلنا نتذكر مسرحيته الأولى مأساة جميلة عن الثائرة الجزائرية جميلة بوحيرد، بينما جاءت مسرحية صلاح الأولى (مأساة الحلاج) عام ١٩٦٨، لكن من المسلم أيضًا أن مسرح صلاح الشعرى يختلف اختلافًا تامًا عن مسرح الشرقاوى، فكلاهما نسيج وحده، كما يقولون.

وآمل ألا يفهم أحد من هذا الحديث الذى أسوقه أننى أنزع رداء الريادة عن صلاح، فالتاريخ الشعرى يقول قولى، لكننى أضع على رأس صلاح تاج الإمارة، وإن كان تاجًا لا يروق للكثيرين. إننا لا يجب أن ننظر إلى حركة الشعر الحر باعتبارها حركة محلية أو ظاهرة مصرية، يجب أن ننظر إليها على أنها حركة شعرية على مستوى الوطن العربى كله، وقد استطاع صلاح- بأشعاره الغزيرة أن يوجد رافدًا مصريًا لهذه الحركة، وقد استطاع أن يتميز بهذا الطابع المصرى منذ قصيدته الباكرة «شنق زهران»، ولقد شارك فى معركة الشعر منذ ديوانه الأول مع بقية رفاقه من الشعراء العرب حتى لقد صار عَلَمًا على هذا الاتجاه فى الشعر فى مصر. فما ذُكر اسم مصر فى مجال الشعر إلا وكان صلاح الاسم الأول الذى يستشهد به، ولو لم يكن لصلاح إلا هذا لكفاه.

تنويعات

أهتف أحيانًا، يا رباه!

ارفع عنا هذا الزمن الميت

اقسُ علينا، لا تعبر عن كأس الآلام

علمنا أن نتمزق بإرادتنا العمياء

فى منقار الأيام

علمنا أن نتبعثر فى الريح الملعونة

أن نتعلق بالأشجار المسنونة

أن لا نمثل للموت

علمنا أن نتفتت أشلاء دموية

نتنفس كاليرقات الدبقة

فى قيعان الزمن الآتى

حتى نخرج للشطئان الضوئية

«تنويعات»

دیوان: شجر الليل

(حديث خاص)

تلك الليلة أنشدته قصيدته العاطفية الرائعة: (أحلام الفارس القديم)، التى كتبها فى أثناء فترة حبه لزوجته وكانت زوجته جالسة- تلك الليلة - إلى جانب، وخلف مقعده، بينما تقف ابنتاه العاطفيتان مى ومعتزة. كنت أحيى هذا الحب العائلى الصادق، فقد كنت أعرف- من خلال أحاديثه- أن ابنتيه- وخاصة مى- هما خندقه العاطفى الأخير.

لقد رفضت ليلتها أن أنشد شعرًا إلا شعر صلاح، لأننى فى حضرة شاعرين مجيدين (كصلاح وحجازى) لا يجب أن يعلو صوتى على صوتيهما، وقلت لهما هذا، وكان الواجب أن أنشد شعرًا لحجازى، لكننى اعتبرت أن حجازى هو المضيف لنا، وأن صلاح هو الضيف الدائم على قلوبنا، وأن الإشادة به تسبق الإشادة بالجميع فى مثل هذا الموقف، وفى مثل هذا المكان.

«خاتمة»

كإنسان؛ كان صلاح شديد الحضور، روحًا وعقلًا. لقد كانت لديه تلك الخاصية النادرة: أن يضع نفسه حيث تذهب أفكار الآخرين، حتى إذا فاجأه أحد بما لا يتوقع فإنه سرعان ما يتمالك نفسه، ويعطى الإشارة بالاستجابة. فهو لم يكن منغلقًا لا يرى إلا ذاته، بل كان فاهمًا متسامحًا واعيًا. إنه الشاعر الذى تستطيع أن تتحدث معه عن أبى تمام، وعن كفافيس، وعن الخنساء أو ليلى الأخيلية، وعن كارولين دى موناكو فى نفس الوقت، عن مقام الحجاز كار وعن موسيقى البوب، عن خمارات «قطربل» التى كان يختلف إليها أبونواس وعن ساقى نوفابيان». كان رأسه يحتوى كل العصور.

لكنه كان شاعر العصر.