مفاجأة صاحب لا تصالح

أمل دنقل: لست ضد استعادة الأرض بالسياسة والمفاوضات

- مصر بطبيعتها وثقافتها وإسلامها وأبطالها القوميين هى دولة عربية فالمصرى يعتبر أن بطله الوجدانى خالد بن الوليد وليس أحمس

- أصبح المثقفون فى النهاية مجرد أحد أجهزة الحكم الثانوية وأصبحنا نری كتابًا- عندما يقول الحاكم «إن مصر عربية»- يمجدون انتماء مصر العربى وهؤلاء الكتاب أنفسهم يمجدون عزلة مصر عندما يكون شعار الدولة هو مصر المنعزلة

لا نحتاج إلى مناسبة للحديث عن أمل دنقل.. ولا نحتاج إلى موعد لنتذكره.. يموت الشاعر وتظل كلماته معنا.. لكن الحديث يزداد أهمية فى مناسبات ومواعيد بعينها.

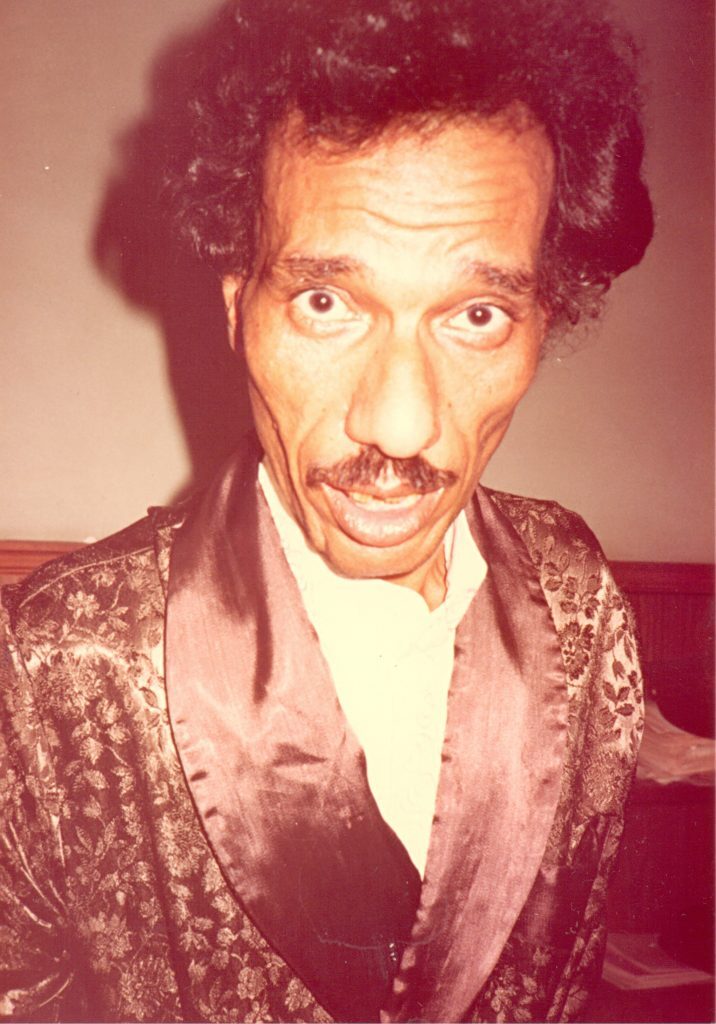

قبل أيام مرت ذكرى ميلاد شاعر الرفض والثورة، المولود فى الثالث والعشرين من يونيو لعام ١٩٤٠، وقبلها، وتحديدًا فى الحادى والعشرين من مايو، مرت ذكرى تعيسة حين توقف قلب أمل فى ١٩٨٣.

وبين التاريخين كان لا بد من وقفة جديدة مع شاعر عظيم أو لنقل الشاعر العظيم.. ومن وسط أفكار كثيرة اخترنا أن نتذكره بشكل مختلف.

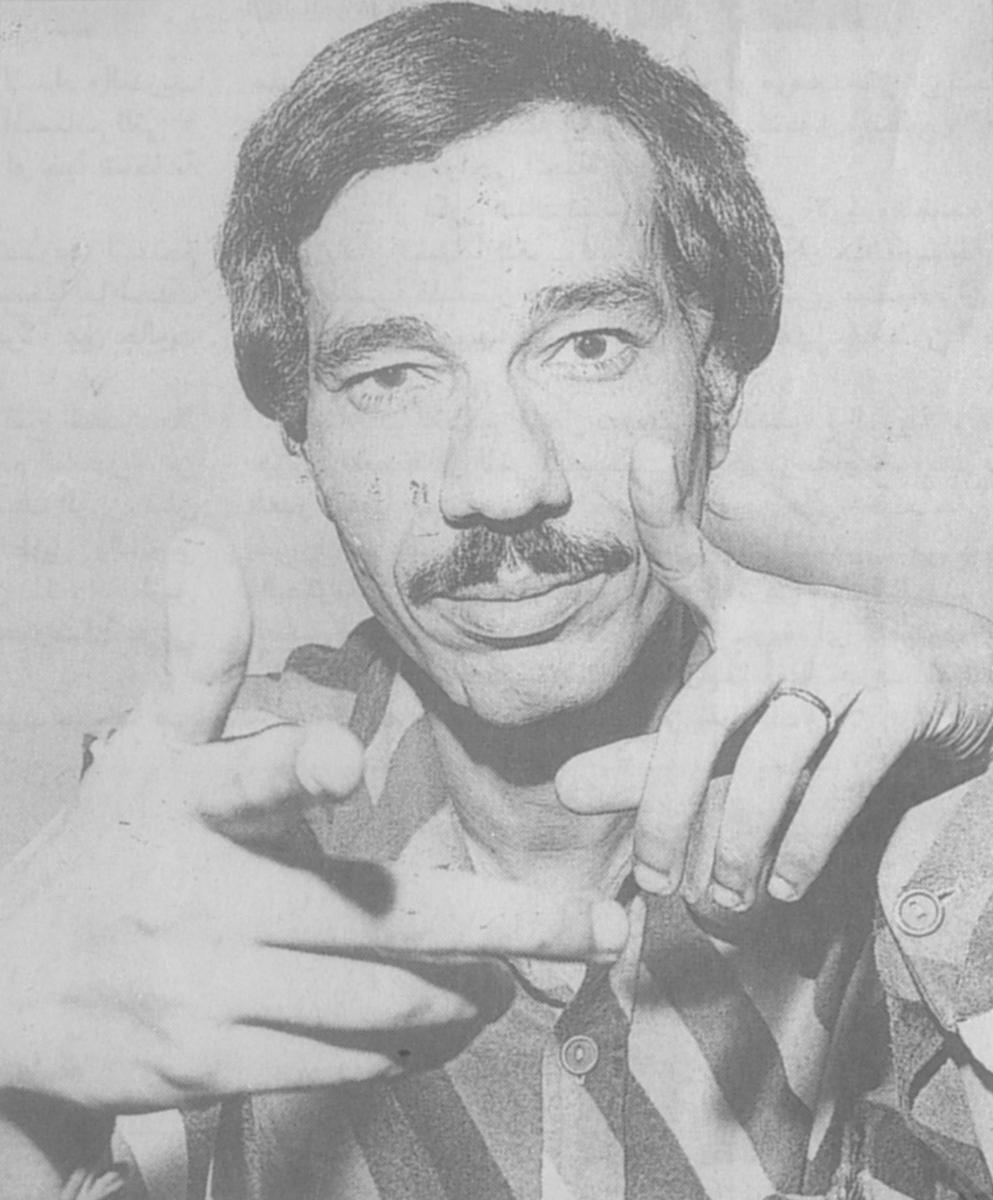

هنا حوار نادر أجرته مجلة إبداع معه فى عام ١٩٨٣، وفيه يتحدث أمل دنقل بشكل مختلف وكلمات ليست معتادة عنه، ومن نفس العدد نعيد نشر قصيدة للشاعر الكبير فاروق شوشة عن أمل.

هذا حديث مع شاعرنا الكبير الراحل: أمل دنقل، فى عصر قل فيه الشعراء، وكثر فيه المتشاعرون، وأمة لايزال قلبها يخفق بالشعر، ومسمعها يهتز له. فى هذا الحوار الذى أجرى مع أمل، تحدث أمل عن قصائده الأخيرة، وحجب جائزة الدولة التشجيعية عنه، وعن أزمة الثقافة، وغيبة الحلم القومى للنهضة. وانكفاء الإعلام المصرى على الماضى، وتبعية المثقف المصرى لتقلبات السياسة، وغيبة الأصوات الثقافية المتفردة وتحدث عن شعره، وتهمة الغموض التى توجه إليه، أو المعركة مع الشعر الحديث. وتحدث عن موقفه من الالتزام، وعن وجه المستقبل كما يراه، وعن ظاهرة كتيبات الماستر الثقافية. وتحدث عن أزمة النقد وأزمة الإبداع. ولعل هذا الحديث قد كان آخر حديث أدلى به الشاعر، وهو على فراش مرضه الأخير فى «الغرفة رقم ٨».

■ قرأنا لك واستمتعنا فى الفترة الأخيرة؛ بأكثر من قصيدة جديدة؛ فهل هى تدفق وخصب أدبى جديد؛ أم أنها مجرد نشر، ما سبق وكتب من فترة؟

- القصائد التى نشرتها فى الفترة الأخيرة كلها قصائد جديدة كتبتها جميعًا فى فترة المرض الأخير. بدأت بقصيدة «لمن» التى نشرتها «الأهرام»؛ بالإضافة إلى السعودية؛ وبالقصائد التى نشرتها فى المجلات الأدبية، ثم بالقصيدتين الجديدتين اللتين نشرتا فى مجلة «إبداع».

■ اغفر لى هذا السؤال: أريد أن أعرف ما هى الجوائز الأدبية التى حصلت عليها خلال السنوات السابقة؟

- فى عام ١٩٦٢ نلت جائزة المجلس الأعلى للآداب والفنون للشعراء الشبان لأقل من ثلاثين عامًا، وكنت فى ذلك الوقت فى الثانية والعشرين من عمرى، وبعد ذلك رشحت عام ١٩٧٢ لنيل جائزة الدولة التشجيعية وتدخلت عوامل كثيرة لحجب الجائزة عنى، وأنا الآن مرشح لنيل جائزة «لوتس» للأدب الإفريقى الدولى وعمومًا، أنا لا أؤمن كثيرًا بمسألة الجوائز، وتقديراتها؛ بالنسبة للشعراء والأدباء، فهناك عوامل كثيرة مختلفة؛ تتحكم فى منحها، وأذكر أن فوزى بالجائزة الأولى؛ كان عن قصيدة عمودية؛ وكنت أريد أن أحصل على اعتراف رسمى بأن الذين يكتبون الشعر الحديث يستطيعون أيضًا كتابة القصيدة العمودية. ردًا على الاتهام الشائع حول هذا الموضوع.

■ تقول: هناك عوامل كثيرة تدخلت لحجب الجائزة عنك- ومع أن مثل هذه العوامل لم تعد سرًا يخفى على أحد- فإننى أفضل أن أسمعها منك؟

- طبعًا سأضرب لك أشهر الأمثلة فى ذلك، وهى جائزة نوبل. هذه الجائزة تتدخل عوامل سياسة كثيرة فى منحها لمختلف الأدباء العالميين؛ لدرجة أنه لم يحصل عليها حتى الآن أديب عربى واحد. الأمر كذلك هنا الآن؛ فى المجلس الأعلى للثقافة وأنا عضو فى لجنة الشعر فيه، وأشاهد من داخل اللجان: كيف يتم الصراع حول الجوائز؟ وكيف تلعب العلاقات الشخصية ومسألة السن!! بالذات دورًا فى منحها. وإن كنت أعتقد أن التقييم الرسمى هذا؛ عادة هو تتويج للكاتب أو الشاعر، ولكنه ليس هـو الاعتراف الصحيح به. فالاعتراف الصحيح إنما هو اعتراف الجماهير أولًا.

■ هذا ينقلنا إلى التكريم والجوائز غير الرسمية التى حصلت عليها؟

- فى الحقيقة، لم أكن أبحث عن التكريم. ولكن هذا التكريم كان مفاجئًا. ففى البداية لم أكن أعتبر نفسى شاعرًا بمعنى الكلمة؛ وإنما كنت أكتب ما أشعر به، ولكن صدى هذا عند الناس؛ واحتفاءهم به؛ هو الذى جعلنى أشعر بأننى يمكن أن أقدم فى هذا المجال شيئًا.

■ منذ فترة طويلة؛ والجميع يتحدث عن أزمة الثقافة عندنا.. ومع ذلك لم يتغير الوضع، فهل النهوض بالثقافة هو قرار سياسى يجب أن نأخذ عليه الضوء الأخضر من قبل الدولة حتى نبدأ فيه؟

- النهوض بالثقافة شأنه شأن أى نهوض آخر، فى أى ناحية من نواحى المجتمع؛ ليس قرارًا سياسيًا أو حكوميًا، فالثقافة شأنها شأن أى نشاط آخر فى المجتمع خاضع للمناخ الذى نعيش فيه وإذا كنا نمر الآن بأزمة ثقافية، فهذه الأزمة هى أحد وجوه التدهور فى المجتمع الذى نعايشه نحن، سواء أكان هذا التدهور ثقافيًا؛ أم اجتماعيًا ويتمثل مثلًا فى الأغانى الهابطة؛ وفى الأفلام الهابطة؛ وفى نسبة توزيع الكتب الهابطة؛ كل هذه الأشياء هى بعض وجوه التدهور الثقافى الذى نعيش فيه، ونعانيه.

وفى تقديرى أن المشكلة إذا أردت الاستطراد فى هذا الموضوع؛ أن ثقافتنا لم تعد ثقافة معدية، بمعنى أنها أصبحت تهتم وتتوجه أولًا إلى السائح العربى. مثلًا: الأغانى التى نصوغها. والمسلسلات التليفزيونية، والأفلام والكتب التى نطبعها.. لنصدرها أولًا للأسواق العربية؛ والشعراء الذين ينشرون قصائدهم فى مجلات النفط والخليج، فالمستوى الحضارى للقارئ المصرى لم يعد هو «الفيصل» فى التذوق، بل أصبح هناك توجه آخر نتيجة لتدفق أموال النفط؛ والثراء المفاجئ للدول العربية؛ وأصبحت الخدمات الثقافية المصرية توجه لخدمة قارئ غير القارئ المصرى.

■ ما هى فى رأيك الوسائل، أو الخطوات التى يمكن لو اتبعت الآن أن تخرج بالثقافة من أزمتها هذه؟

- الحرية أولًا. فكما تعرفين هناك «فيتو» على كثير من الأفكار والاتجاهات فى المجتمع، وهى التى تسببت أخيرًا فيما سموه أزمة الشباب. هذا هو الجناح الأول.. أما الأمر الثانى لخلق ثقافتنا أو استعادة ما كنا عليه، فيتمثل فى خلق حلم قومی، حلم وطنى فى نفوس الشباب والناس. بمعنى آخر: أن الناس مستعدون أن يجوعوا ويتعروا من أجل أن يتحقق حلم وطنى قومى كبير، لكنهم فى غيبة هذا الحلم ليسوا مستعدين لأن يجوعوا أو يقدموا أى تضحية، بل يكونون مستعدين للتكالب؛ مادام هذا التكالب والنهب؛ هو وسيلة الحياة.

■ حلم وطنی؟!. هل لى أن أطلب منك أن تحدد لى نوعية هذا الحلم، أو أن تكلمنى عن الحدود التى يدور فيها وحولها؟

- لا أستطيع أن أبتدع الآن حلمًا وطنيًا، ولكن لأضرب لك مثلًا: فى فترة النهضة الأولى، فى أوائل هذا القرن، كان الحلم الوطنى هو مصر المستقلة؛ المتحررة من الاستعمار والاستبداد، مصر التى تستطيع أن تستوعب الحضارة مثل أوروبا تمامًا. وفى فترة الخمسينيات والستينيات، كان الحلم هو مصر القوية. مصر القائدة للدول العربية التى حولها. لكن فى الفترة الأخيرة حدث انكفاء للحلمين معًا: حلم الاستقلال.. انهار بالعجز فى مواجهة الاحتلال الصهيونى وحلم القيادة العربية.. انهار بالواقع الاقتصادى، الذى يشير إلى أن مصر لا تستطيع الآن أن تقود الأمة العربية.

■ أعتقد أنك حدثتنى عن أهمية وجود هذا الحلم القومى، وعن اختلافه من فترة لأخرى. ولكنك لم تقل لى: ما نوعية هذا الحلم الذى نحتاجه ليومنا وغدنا. ما تصورك له؟

- فى تقديرى أنه حلم بناء مصر قوية، عربية؛ متحررة؛ تنتمى إلى معسكر التحرر الوطنى؛ ولا تدور فى فلك أحد، سواء كان شرقًا أو غربًا. وفى نفس الوقت زرع العزة فى نفوس المصريين باعتبارهم. الجزء الأكبر من جسم الأمة العربية وطليعة نضال التحرر الأفريقى والآسيوى فى العالم الثالث كما يسمونه؛ وركيزة انطلاق الثقافة العربية والحضارة العربية فى عصرها وتحقيق الإحساس بالتكافؤ مع شعوب الغرب الجديد الغرب والشرق الأخرى، دون حساسيات ولا عقد ولا استخذاء.

■ لا يمكننى أن أصدق أنه طوال السنوات الماضية؛ وبعد كل هذا الذى حدث فى الساحة داخليًا وخارجيًا لم يستطع هذا الشعب الواعى رغم كل شىء أن يتبنى لنفسه حلمًا وطنيًا ويعمل على تحقيقه؟

- الكلام صعب «شوية» لأنه فى الفترة الأخيرة.. فترة الأحد عشر عامًا السابقة: قد حدث انكفاء إلى مصر المصرية. مصر التى تستغنى بذاتها ونفسها، عن دورها العربى؛ وحدث إحياء لإعلام فترة مصر المصرية؛ مثل: توفيق الحكيم؛ وحسين فوزى، ويوسف وهبى؛ وإبراهيم المصرى؛ كل الذين كانوا ينادون بأن مصر مصرية فقط، أو مصر التى تنتمى إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، حدث إحياء لهم؛ ووضعوا من جديد فى حجرة الإنعاش، ليصبحوا أعلامًا للثقافة الجديدة؛ برغم أنهم انتهوا وكفوا عن الإبداع نهائيًا. وحدث تركيز إعلامی علیهم؛ مما أدى بالتالى إلى أن يشعر الإنسان المصرى بالعقم؛ لأن مصر بطبيعتها، وثقافتها؛ وإسلامها؛ وأبطالها القوميين، هى دولة عربية، فالمصرى يعتبر أن بطله الوجدانى خالد بن الوليد، وليس أحمس، ببساطة حدث إنكفاء إلى الداخل؛ فلم تؤد السنوات العشر الماضية إلا إلى زيادة الشعور بالعزلة، والتقلص.

■ أتقصد بمصر المصرية مصر الفرعونية؟

- لا.. ليست مصر الفرعونية؛ وإن كانت الفرعونية جزءًا من هذه الدعوة ففى البداية كان الإحساس بمصر الملتحقة بأوروبا: مصر التى هى جزء وقطعة من أوروبا، وأن تبحث فى قوميتها عن جذورها الفرعونية. فالفرعونية هنا هى نتاج للإحساس بمصر الملتحقة بأوروبا؛ وأن التعامل مع الغرب خير من التعامل مع الشرق ومع العرب.

«منذ عامين وشاعرنا أمل دنقل يعانى من آلام حادة، وقد دخل مستشفى الأورام منذ أكثر من ثمانية أشهر للعلاج على حساب الدولة؛ بقرار استثنائى؛ بعد أن رفض الذهاب للعلاج فى أى دولة خارج مصر، وبعد أن خرج من المستشفى لمدة شهر واحد.. عاد مرة أخرى ولكن ليعالج على حسابه!!».

■ يحدثنا التاريخ أن أغلب قادة الحركة الوطنية فى مصر: كانوا فى الأصل من رجال الفكر والأدب، ولكننا الآن نجد ظاهرة غريبة من أدبائنا ومفكرينا؛ وهى هذا الفصل الحاد بين ما يقدمه من أدب وإبداع، وبين موقفه ورأيه السیاسی؛ أو على الأقل يميعه، أو يتراجع ويتخلى عنه. فما السبب؟

- الحقيقة أن المثقف أو الأديب لم يفصل بين السياسة وبين الفكر. ولكن منذ ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ نشأت فكرة عزل الشعب بكامله عن التفكير وليس عزل المثقفين فقط. وأصبح هناك الشعار الشهير، وهو الاستعانه بأهل الثقة؛ وليس أهل الخبرة؛ وذلك ساهم فى عزل المثقفين عن دورهم السياسى والاجتماعى، بحيث أصبح المثقفون فى النهاية مجرد أحد أجهزة الحكم الثانوية وأصبحنا نری كتابًا- عندما يقول الحاكم «إن مصر عربية»- يمجدون انتماء مصر العربى، وهؤلاء الكتاب أنفسهم؛ يمجدون عزلة مصر، عندما يكون شعار الدولة هو مصر المنعزلة. وأصبح عندنا مثقفون يأكلون على جميع الموائد التى تتوالى، دون أن يحسوا بأى غضاضة أو تأنيب ضمير. فقبل الثورة كانت هناك أحزاب. وبالتالى كان فى إمکان طه حسين أن يحتمى بالأحرار الدستوريين، وهو حزب أقلية؛ لكى ينشر إبداعاته؛ ويحتمی به من غضب الأزهر. وفى نفس الوقت؛ وبعد ذلك ينتقل إلى حزب الوفد، ليصبح وزيرًا للمعارف. فكان يمكن للكاتب والمثقف أن يحتمى بالأجنحة المختلفة؛ لكى يحقق ما فى رأسه من مشاريع أدبية وثقافية.

■ مجتمعنا اليوم بعامة، ومجتمعنا الأدبى خاصة أصبح يموج بتناقضات شديدة وغريبة فأین تجد وترى هذه التناقضات؟

- كما قلت لك، هذا التوجه الراهن؛ الثقافى لخدمة المتعلم والمثقف غير المصرى أولًا. ولكن هنا يجب أن نعترف أن كل ظاهرة ثقافية تظهر عن الفترة التى نعيش فيها، والتى نعيشها مثلًا: ظهور عدوية قد يكون انحطاطًا للأغنية المصرية، لكنه خير معبر عن الفترة التى ظهر فيها، بمعنى أن هذا الصوت الذى ليس صوت رجل أو صوت أنثى.. هو تعبير حقيقى عن العصر الذى كنا نعيش فيه، فنحن لم نستطع أن نكون فيه رجالًا ولا أن نكون نساء لم نستطع أن نكون إيجابيين، ولا أن نكون سلبيين.. إنما نحن نعيش كما يرسم لنا. ثم ظاهرة عدم ظهور كاتب جديد واحد فى الفترة الأخيرة رغم أن عشرات الكتاب أتيحت لهم فرص ذهبية وعديدة، ووفيرة؛ فى صفحات الصحف والمجلات فرغم زيادة الساحة المخصصة للأدب والثقافة فى المجلات والجرائد، إلا أنه لم يستطع كاتب واحد متميز؛ وصاحب صوت متفرد؛ أن يبرز خلال تلك الفترة. ثم ظاهرة اختفاء المجلات الثقافية العميقة، واتساع مساحة الصحافة الأدبية وما له من دلالة ومعنى، وهو أنه لم يعد التركيز على الثقافة الجادة وإنما أصبح التركيز على الثقافة اليومية السريعة، هو سمة هذه الفترة أيضًا.

■ قل لى بصراحة: ما هو رأيك الحقيقى فى تهمة المباشرة والتقريرية لما يقدم اليوم من شعر حديث؟

- لا.. إنها لا تلصق بالشعر الحديث، وإنما تلصق بشعرى أنا، لأن الشعر الحديث يتهم بالغموض دائمًا. وأولًا لا أرى لهذا الاتهام مكانًا فى شعرى، لأنى أتهم بالغموض من جانب أنصار الشعر العمودى، وهذا الاتهام غير صحيح. ثانيًا، لأنه إذا كان عدم المباشرة فى الشعر؛ يأتى من شيئين هما استخدام الرموز، واستخدام الأساطير والتعبير بالصورة؛ وأنا لا توجد لى قصيدة إلا وفيها التعبير بالصورة، والرموز والأساطير، والذين يقولون هذا القول هم فى الحقيقة رافضون لوظيفة الشعر الاجتماعية والوطنية. فالشعر والشاعر وظيفة حقيقية اجتماعية يجب أن يؤدياها؛ وهى وظيفة معارضة. فالشعر يجب أن يكون رافضًا للواقع دائمًا حتى ولو كان هذا الدافع جيدًا، لأنه يحلم بواقع أفضل منه، فالشاعر يريد دائمًا أن يحول الواقع إلى حلم والحلم إلى واقع، وهكذا.

وفى فترة التراجع الأخيرة، ونتيجة لضغوط كثيرة، لجأ كثير من الشعراء إلى الهرب من مواجهة القضية الاجتماعية الحقيقية، وصاروا باسم التجديد، ونتيجة لعدم وضوح قضية معينة فى أذهانهم صاروا يقلدون أدونيس، ويكتبون أشعارًا، أقل ما يمكن أن يقال فيها إن القارئ المثقف نفسه لا يستطيع تذوقها، فما بالك بالقارئ العادى؟!

وإذا كان المقصود هو التغريب، والإيهام، وعدم الوضوح، فأنا أعتقد أن هذا شعر مرفوض، لأن الأساس فى أى لغة للتعبير الفنى هو الإبانة. فالشاعر يكتب بلسان عربى مبين، أى يستطيع أن يصل بالمعنى إلى القارئ الذى أمامه.

أما مسألة جمالية الشعر فقط، فهذه مقولة أعتقد أنها تصلح للمجتمعات المتقدمة، لا لمجتمعات يناضل كل أفرادها للوصول إلى مستوى مقبول من الحياة.

■ البعض يقول: إنها أرقى ما يملكه أن يقدم اليوم فى الإبداع الشعرى. والبعض يصر على أنها حجج العجزة والفاشلين. وربما أكون قد لمستها فى إجابتك السابقة. ولكن أريد رأيك الواضح الصريح فى قصيدة النثر؟

- إذا كان الإيقاع عنصرًا مهمًا جدًا من عناصر التوصيل بين الشاعر والقارئ؛ فلماذا نتخلص بأيدينا من هذا العنصر؟ خاصة إذا عرفنا أن الإيقاع فى الشعر بالنسبة للأذن العربية، والمستمع العربى مهم جدًا، وأنا أرى أن الفيصل فى أى لون أدبى هو الوصول للناس. فهل استطاعت قصيدة النثر، حتى الآن، أن يكون لها جمهور حتى بين المثقفين؟ هل استطاعت أن تكون لها خصائص فنية مستقلة عن القصيدة الحديثة؟ لا أعتقد أنها فعلت ذلك.

■ أكد كثير من الشعراء والنقاد أنه لم تعد هناك الآن معركة ضد الشعر الحديث، ولكن الشعر أصبح يتطلب معركة من داخله، إلى داخله؛ لتقضى على التكرار والتقليد، والوقوع فى كلاسيكية جديدة.. فماذا ترى؟

- المقولة صحيحة تمامًا، فالشعر الحديث لم يعد فى معركة مع الشعر العمودى، لسبب بسيط، هو أن الشعر الحديث ووجه بهجوم من أنصار الشعر العمودى، لكنه استمر، ليس بسبب التنظيرات الأدبية، ولكنه استمر، ليس بسبب الإبداع الشعرى والأدبى فيه. والشعر الحديث فعلًا يجب أن يخوض معركة داخل نفسه، حتى لا يقع فى كلاسيكية جديدة ضد التقليد والتكرار. وهذا ناتج عن سقوط عدد من الشعراء الذين يستسهلون كتابة القصيدة، أو يلجأون إلى استعارة واقتفاء آثار شعراء آخرين.

■ أين يوجد لواء الشعر الآن؟ هل عاد إلى مصر، أم أنه ما زال هناك فى العراق؟

- لواء الشعر لا يوجد الآن فى مصر؛ ولا فى العراق؛ ولا سوريا؛ ولا فى أى بلد عربى آخر، فما زال الجيل الذى يسمى بجيل الستينيات؛ وهذه تسمية «تجاوزية»، ما زال هذا الجيل هو الصوت المسموع فى كل البلاد العربية.. ولم يستطع جيل السبعينيات حتى الآن أن يقدم نماذج وأصواتًا شعرية متميزة فى بلد عربى، ربما كان لقضية تراجع حركة التحرر العربى، وبالتالى انحسار حركة تحرر وتقدم الثقافة العربية فى السنوات الأخيرة؛ تأثير على هؤلاء الشعراء، فكما قلت لك سابقًا؛ إنه لم يعد هناك حلم قومى، فأصبح هناك انحسار؛ وهذا أثر على نفسية الشعراء.

■ آه.. جميل حقًا أن نعود مرة أخرى للكلام عن الحلم القومى، لأنى كنت نسيت أن أسألك: لماذا لم يحاول الأدباء والشعراء- وتلك مهمتهم ورسالتهم- أن يقدموا ويخلقوا هذا الحلم؟

- الحلم الوحيد الذى كان مسموحًا به فى الفترة السابقة هو «حلم السلام». وهو حلم إنسانی جمیل، ولكنه للأسف قدم فى صورة جعلته تخلصًا أو انسحابًا من مواجهة الواقع، والتقدم، والحرية. حلم السلام بين البشر هو حلم إنسانى عظيم، ولكن لم يستطع كاتب ولا شاعر عربى حتى الآن أن يقدمه لنا، لأنه مرفوض مسبقًا؛ بالثوب الذى قدم لنا فيه.

■ قلت فى إحدى قصائدك، وأنت تتحدث عن أمنية استعادة سيناء: ترى من يرجعك لى «بالسيف أو بالحيلة»، ثم عدت تقول فى واحدة أخرى: «لا تصالح»، ألا تجد فى موقفك هذا تناقضًا أو ازدواجية؟

- بالسيف أو بالحيلة آه.. أى بالقوة، أو بالسياسة؛ نعم أنا لست ضد استعادة الأرض بالسياسة، أو ما يطلق عليه اسم المفاوضات، والطرق السلمية، ولا أحد من العرب الآن، حتى أشد العرب تشددًا يرفض هذه الفكرة، ولكن «لا تصالح»، الفكرة الأساسية فيها أنه لا يريد أن يصالح أخاه على دمه هو، أن يرضى بالحياة، ويرضى بالملك، فى سبيل أن يستمر هو، بمعنى أوضح ألا أقايض أرضی بأحلام شعب آخر.

■ اصدقنى القول: هل يجب على الشاعر أن يكون منتميًا إلى تيارات معينة يحمل ألوية الدفاع عنها، والتهليل لها؟

- أنا مع التزام الشاعر، ولكننى ضد إلزامه، أنا ضد أن يكون الشاعر منتميًا إلى حزب، أو جماعة سياسية؛ لأن الشاعر ليس بوقًا لأحد، هناك تناقض إذا كانت السياسة فن الممكن، فالشعر هو فن المستحيل. السياسى أبدًا يطالب بما يمكن تحقيقه. أما الشاعر فهو يطالب بما يبدو وكأنه مستحيل التحقيق. ومن هنا فإن الشعراء الذين ينتمون إلى حزب أو تنظيم هم دائمًا أضعف الشعراء، فالشاعر يجب أن يملك حرية مطلقة، كاملة. والتزام الشاعر إنما ينبع من ضميره وفكره هو.

■ باستثناء المتخصص والمثقف، لم يعد القارئ العادى يعرف أسماء شعراء اليوم، رغم ما وصلوا إليه وحققوه من شهرة وصيت، بينما كان يعرف شعراءه فى الماضى ويتحدث عنهم ويحفظ لهم. بم تفسر ذلك؟

- هذا دور أجهزة الإعلام؛ لأن أجهزة الإعلام لا تفسح كثيرًا المجال للثقافة الجادة، أضرب لك مثالًا: شاعر رائد كصلاح عبدالصبور، فى فترات إبداعه الشعرى كان محدود الشهرة خارج دائرة المثقفين، ولم تبدأ شهرته الشعبية إلا بعد أن أصبح رئيسًا لهيئة الكتاب؛ وأصبحت صوره وأخباره تتصدر الصفحات الأدبية، هذا فى نفس الفترة التى انقطع فيها هو فعلًا عن الإبداع الشعرى، أصبح هو نجمًا، لأن هناك فرقًا بين نجم شعرى؛ وشاعر كبير. فالنجومية تختلف عن الإبداع، وحتى الآن نرى أن نجومنا فى الثقافة ليسوا مبدعين.. أو توقفوا عن العطاء من زمن.

■ الملاحظ أن بشعرك كمًا كبيرًا جدًا من الموسيقى. فلماذا لم يغن أو يلحن منه شىء الآن؟

- لأنها ليست موسیقی غنائية فى حقيقة الأمر، وإنما هى تقوم على استغلال الإيقاعات فى اللغة نفسها، فشعرى ليس غنائيًا، بمعنى أن كمية الأفكار والفكر فيه أكثر من أن تكون للغناء، فالغناء عادة معنى بسيط مباشر. «الحب الذى مات» يتكرر فى كلمات وصور مختلفة، ولكن القصيدة الحديثة قصيدة مركبة وذات بناء مركب، وأخذ جزء منها قد يخل بالباقى، صحيح أن هناك مقاطع يمكن أن تغنى، ولكننى لا أعتقد أن هذا فى شعرى.. لأننى لست شاعرًا انطباعيًا- أى لست شاعرًا تنعكس عليه الطبيعة والأشياء- بل العكس، فأنا أعكس ذات الشاعر على الأشياء، وأحاول أن أغير الأشياء، وليست الأشياء هى التى تغيرنى.

■ بعض الشعراء لديهم القدرة على التنبؤ، بدرجة تفوق العراف نفسه، وأنت كثيرًا ما امتدت رؤيتك الشعرية إلى آفاق المستقبل، ما هو القادم إلينا فى الأفق البعيد، تراه بشفافية وصوفية الشاعر؛ ولا نراه نحن؟

- مسألة أن الشاعر متنبئ هذه مسألة ليست صحيحة تمامًا.. وإنما هى فكرة نبعت قديمًا حينما كان الشاعر كاهنًا أيضًا، والكاهن القديم أصلًا كان هو الفيلسوف والمؤرخ والشاعر للقبيلة، ثم أصبحت الفلسفة علمًا، والتاريخ استقل وأصبح علمًا. الشاعر لم يصبح كذلك، لأنه يتعلق بالجزء الروحى فى الإنسان. ومن هنا يقال إن الشاعر يستطيع أن يتنبأ، ولكنه ليس تنبؤًا. وإنما هو درجة من الوعى بالواقع الذى يحدث حواليه. بمعنى أن الشاعر يملك من الوعى بالواقع، والالتصاق به، ما يمكنه من أن يحس باتجاه الأشياء والأحداث؛ وليس عن طريق العرافة أو الكهانة، كما يريد بعض الشعراء أن يضفوه على أنفسهم. ومع ذلك، إذا أردت أن أحدثك عن المستقبل القادم فأنا أعتقد أنه سيكون فترة ضياع.. بمعنى أنه مستقبل أمة فقدت كما قلت حلمها، ومحاطة كلها الآن بغزو ثقافى وفكرى، وتتبنى المنجزات المدنية الغربية.

نحن الآن نملك مواطنًا عربيًا تحت يده أحدث الأجهزة والسيارات وأحدث منجزات التكنولوجيا، ولكنه لا يملك العقلية العلمية التى يستطيع بها أن يدير كل هذا. فهو مستهلك، وليس منتجًا.. متلق، وليس مبدعًا، ولذلك أعتقد أن العرب فى السنوات القادمة لن يستطيعوا أن يقدموا أى إسهام حضارى، ولكنهم يستنشقون كل معطيات الغرب. وهذا سيؤدى إلى ظهور إحدى الشخصيتين: إما شخصية تواجه هذا، وتبحث عن جذورها، وتستطيع أن تصنع لنفسها عطاء جديدًا دون أن تتخلى عن تقاليدها وشخصيتها؛ مثل اليابان، أو شخصية تضيع فى طوفان الانبهار بالحضارة الغربية، وتصبح شعبًا: لا شرقيًا؛ ولا غربيًا: مثل الأتراك.

فنحن أمام نموذجين: نموذج تركيا- التى تبنت قيم الغرب، من فترة مبكرة؛ وأصبحت الآن دولة لا قيمة لها فى الإبداع الحضارى أو دولة كاليابان، استطاعت أن تستوعب كل حضارة الغرب، وفى نفس الوقت أن تحتفظ بشخصيتها القومية.

■ ونحن أقرب حاليًا إلى..

- إلى تركيا.

■ الآن.. ما الذى يمكن أن تقوله عن محصلة مواقفك العامة والشخصية التى وقفتها؟

- لم أقف موقفًا فى حياتى ندمت عليه. كل مواقفی کانت بناء على اقتناعات داخلية. وأنا على عكس ما يتخيل جميع الناس، لست منتميًا لجماعة؛ أو لتيار. فالأصل فى مواقفى أننى مقتنع بها شخصيًا أولًا، وربما كان خلافى مع أصدقائى لا يدور إلا حول هذه المواقف، فلا يوجد موقف لى ندمت عليه، ولا توجد كلمة كتبتها أحسست بعدها أننى كنت خائنا لنفسى؛ أو لضميرى.

■ هناك بعض المواقف التى تظل دائمًا مبعثًا للفخر والزهو بشكل خاص.. فما هو هذا الموقف الذى تود استعادته معنا الآن؟

- كل حياتى من بدايتها إلى نهايتها صدقينى متساوية فى زهوى بها.. ولكن يمكنك أن تقولى إن موقفى من مظاهرات الطلاب سنة ١٩٧٢ كان ما تقصدينه. كتبت قصيدة كانت نتيجتها أننى منعت عشر سنوات من التعامل مع الإذاعة والتليفزيون؛ وجميع أجهزة الإعلام.. وأغلقت مجلة اسمها «سنابل» كانت تصدرها محافظة كفرالشيخ، ويشرف عليها الشاعر محمد عفیفی مطر، وأوقفت رقيبًا.. آه شغلانة. وعزلت من الاتحاد الاشتراكى رغم أنى لم أكن عضوًا فيه. وعزل أيضًا ٦٣ شخصًا آخرين.. وهى قصيدة «الكعكة الحجرية».

■ ماذا تعنى هذه الكلمات من معان خاصة عند أمل دنقل: الحياة.. المرأة.. الشعر..؟

- الحياة: الصدق، المرأة: جزء من الحياة لا يمكن الاستغناء عنه، الشعر: بديل عندى للانتحار.

■ کثرت وانتشرت فى الفترة السابقة، ومازالت، ظاهرة صدور الدوريات والكتيبات الأدبية.. فعلام تدل هذه الظاهرة عندك؟

- فى فترة الستينيات كان هناك العديد من المجلات الثقافية. صحيح أنها تعرضت فى نفس هذه الفترة للإلغاء، والإعادة، ولم تكن مستقرة.. إلا أنها كانت تستوعب الموجود. وبعد نكسة ٦٧ كان هناك قدر متاح من الحرية، أتاح الفرصة للعديد من الآراء والاتجاهات للظهور، ولكن فى السبعينيات ألغيت كل هذه المجلات والدوريات، وظهرت مكانها مجلات تسمى بذات الصوت الواحد، أو ذات الاتجاه الوحيد، مثل: الثقافة؛ والجديد. وتحول الكاتب أيضًا، ولنقل إنه كان الاتجاه الذى ترضى عنه السلطات؛ فكان لا بد للكتاب والشعراء الآخرين أن يلجأوا إلى متنفس آخر. والحقيقة إنهم سقطوا فى خطأ التشرذم، فأصبحت هناك عدة كتيبات، كل مجموعة تجتمع وتصدر كراسة واحدة، ولم يستطيعوا أبدًا التجمع والوحدة، لتحويل هذه الكراسات إلى مجلة واحدة كانت ستتكلف نفس التكاليف، ولكن كان سيكون لها أثر أكبر وأعمق. وهذا «التشرذم» الذى ظهر فى الدوريات يعكس تشرذمًا داخل الحياة الثقافية نفسها؛ وداخل هذه الاتجاهات نفسها. فالكراسات الثقافية هذه، بالرغم من أنها كانت تنفيسا عما هو موجود و توصيلا للكتابات والتيارات الفكرية المنتشرة فى خارج الدوريات الرسمية، إلا أنها فى نفس الوقت تعكس عيب هذه التيارات؛ وهو عدم قدرتها على العمل الموحد والمركز لكى تصبح تيارًا ونهرًا واحدًا مؤثرًا.

■ تحدث كثيرون عن أزمة النقد. ولكن أمل عودنا على زوايا ورؤى جديدة دائمًا، ولذا أرجو أن أسمع ما سيقوله أمل عن أزمة النقد؟

- أزمة النقد هى نفس أزمة الإبداع فى بعض وجوهها، فزيادة المساحات الإعلامية التى خصصت للثقافة جعلت النقد الصحفى السريع هو الأكثر رواجًا؛ لأنه يصل إلى أكبر عدد من القراء، وأصبح المبدع يفضل أن يكتب عن عمله فى عمود صحفى؛ عن أن يناقشه فى مقال جاد فى مجلة متخصصة، وأصبح الناقد نفسه يستسهل أن يكتب عمودًا صحفيًا عن أن يرهق نفسه بمقال جاد. والنتيجة، أننا أصبحنا نقرأ تعليقات على عمل أدبى؛ تصلح لجميع الأعمال الأخرى التى ينتجها الآخرون، وتلخص النقد فى جمل محددة، فهذا شاعر يملك الموسيقى، وينتمى للتراث ويتمسك بالأصالة، وستجدين هذا فى كل ما يكتب فى الشعر اليوم.. هذا من جهة النقد التطبيقى، أما من جهة النقد النظرى، فقد كان لهجرة الأساتذة الجامعيين الأكاديميين إلى الجامعات العربية، والعمل فى الخارج؛ أثر كبير فى ضمور إنتاجهم النظرى. وعمومًا لا يمكن أن نطالب بحركة نقد جادة دون إشاعة روح الجدية فى الحياة الثقافية نفسها. فمن الصعب أن نطلب نقدًا جادًا مدروسًا من ناقد مطالب هو الآخر بأن يحقق لنفسه مستوى من الحياة، ودخلًا يتناسب مع تكاليف المعيشة الآن.

■ كنت حريصًا رغم آلامك، على الحضور والاشتراك فى مهرجان شوقى وحافظ. فما هى القصيدة التى شدتك لغيرك وأعجبتك أكثر من سواها ولماذا؟

- قصيدة البردونى بالتأكيد، لأنه أثبت أن الشعر ليست مشكلته أن يكون عموديًا أو حديثًا،

وإنما الشعر أساسًا صوت خاص، وفى نفس الوقت يحمل أفكارًا، فعندما ناقش البردونى وقدم لشخصية المتنبى؛ جاء بإحساس درامى جيد؛ وصور صراع المتنبى الداخلى تجاه من يملكون السلطة، ولكنهم لا يملكون الحساسية والفكر الذى يؤهلهم للقيام بدور الصدارة.

■ كنت مشهورًا فى الحياة والوسط الأدبى بشقاوتك، ومغامراتك.. فهل تغيرت الآن؟

- طبعًا تغيرت، ليس بفعل المرض، ولكن بفعل السن. فعندما يصل الإنسان إلى سن الأربعين يصل إلى سن الحكمة والرزانة.