سيرة ومذكرات

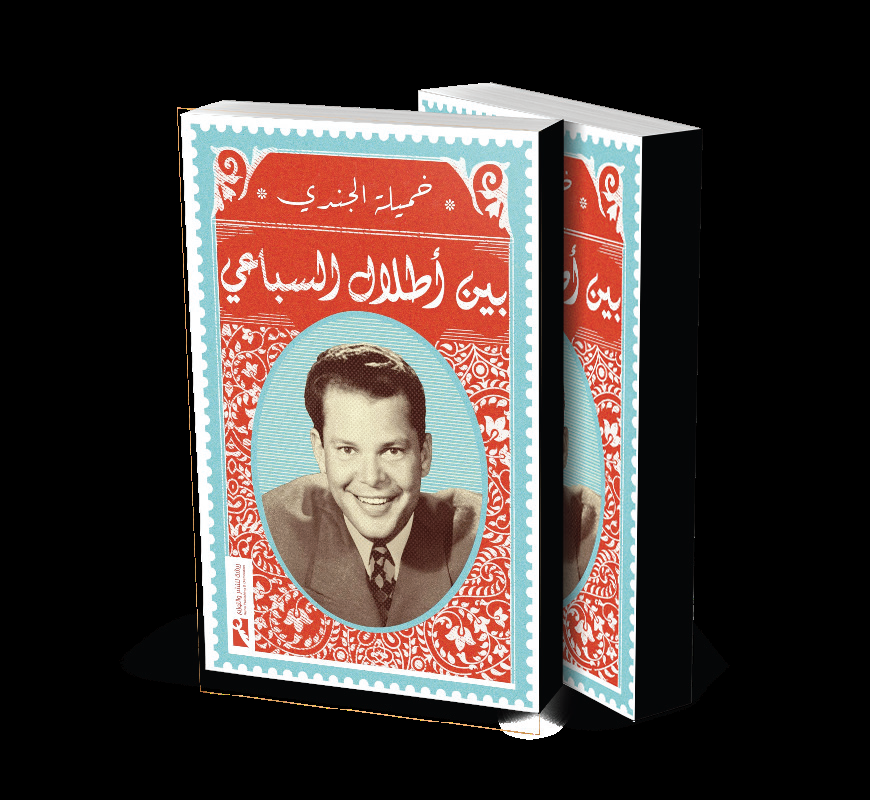

بين أطلال السباعى.. حجر فى بحيرة سيرة يوسف الراكدة

«السيرة والمذكرات» منطقتى المفضلة فى القراءة من صغرى، فيها وجدت سحر الحياة وسرها، جنونها وحكمتها، فرحها وغضبها، وأيضًا رضا الإنسان وتمرده، تجبره واستسلامه، توهجه وانطفاءه، وفى مساحات متباينة بين الواقع والخيال، الصدق والكذب، الزهو والتواضع، الحب والكره، الحلو والمر، قضيت الأيام والليالى خاصة فى سنوات التكوين، فلم أجد سيرة ومذكرات المشاهير فى مختلف المجالات إلا قصص نجاح ملهمة، بخلاف أنها جاءت دائمًا مدخلًا لقراءة دفتر أحوال البلد فى حياة صاحب السيرة أو المذكرات، كل هذا مَثل الدافع الأكبر نحو التخصص بالأساس فى هذا المجال وقتما أصبحت ناشرًا، وهنا فى «حرف» نفتح ملفًا نستعرض فيه بعضًا مما قرأت فى «السيرة والمذكرات.

رغم أنه من مواليد «الدرب الأحمر» بالقاهرة فى يونيو ١٩١٧، وتُوفى فى فبراير ١٩٧٨ إثر اغتياله على يد اثنين من أعضاء منظمة «أبونضال» الفلسطينية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أثناء حضوره مؤتمر منظمة التضامن الأفروآسيوى، بعدما زار «القدس» ضمن الوفد المصرى فى مباحثات السلام مع إسرائيل، فإن سيرة الضابط الأديب يوسف السباعى تأتى حاضرة فقط وبكل أسف فى يوليو من كل عام، وفى إطار احتفالاتنا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، حيث كان أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، وخلد الثورة فى «رد قلبى» إحدى أشهر رواياته وأحد أشهر أفلام السينما المصرية، فقد أتى العسكرى والسياسى دائمًا على حساب الأديب والكاتب فى حياة «السباعى» وأيضًا فى مماته.

فى يوليو، أيضًا، منذ نحو عامين، فاتحتنى خميلة الجندى فى مشروع كتاب يتناول سيرة حياة يوسف السباعى، اندهشت وقتها اندهاشًا كبيرًا، كنت أعرف «خميلة» جيدًا، كاتبة ومترجمة موهوبة ومجتهدة، ولكنها بعد شابة عمرها لا يتجاوز ٢٥ عامًا، كيف تماست مع عالم يوسف السباعى وتأثرت به إلى هذا الحد؟!.. اتضح أن السر فى جدتها زينب مكى، التى أحبت يوسف السباعى، ونقلت إلى «خميلة» هذا الحب، وقطعًا شخصية الفارس يوسف السباعى الدرامية بكل ملامحها وإحساسها ورقيها ورقتها، كفيلة بأن تأخذ قلوب وعقول قارئاته من أى جيل وفى كل زمن، واتفقنا بالفعل على نشر كتاب «بين أطلال السباعى» ولم نكن نعلم تحديات نشر هذا الكتاب، والتى انحصرت وقتها فى عدم توافر مصادر ومراجع كافية تلقى الضوء على سيرة الرجل ومسيرته وأدبه، حتى فى أكبر المؤسسات الصحفية القومية التى تولى رئاستها وأدارها سنوات طويلة، إلا أن الكتاب خرج إلى النور فى مطلع العام الماضى، وهدفنا الأكبر كان إلقاء حجر فى بحيرة سيرة يوسف السباعى الراكدة.

مقدمة خميلة

«أعترف أنه لم يكن يسيرًا أن أتتبع حياة هذا العملاق بدروبها المتشعبة. كنت حريصة فى البداية على توفير ما يشبه موسوعة شخصية عن السباعى الذى بدأت عجلات الزمن الجائر تدهس سيرته، واتجهت بعض الأيادى لتلطيخها عمدًا. واعتبره البعض كاتبًا رومانسيًا وفقط. فإن ذكره يُعيد فتح حقبة الرومانسية التى أهالت عليها الحداثة أتربة اللحد. كيف يُكتب عن هذا الرجل؟ كيف يمكن أن تُتناول تلك الحياة الطويلة المثمرة فى عدة صفحات، قليلة ولو بلغت ألفًا؟ هذا السؤال كان سببًا فى تأجيل المشروع مرة تلو أخرى. حتى استقر فى نفسى أن يوسف السباعى خلّدته مواقفه، وكتب عن نفسه، وإن لم يكن عمدًا، فى كل رواياته. لذا رأيت أن أدلف إلى بستانه الكبير، أقطف زهرة من هنا، ووردة من هناك، أمر على شىء من صباره وأحاول نزع اللبلاب السام عن شجرته الكبيرة. وأعرض ما جمعت للعيان، ليس محاولة فى إعادة إحيائه، فهو حى بما صنع، ولكن محاولة لإحياء النفوس حين تقرأ كلماته لأول مرة».. هكذا قدمت خميلة الجندى كتابها «بين أطلال السباعى»، ولعلك تلحظ إلى أى مدى هى واضحة ومحددة، ليس فقط فى إحساسها وتأثرها بسيرة الرجل وأثره، وإنما أيضًا فى اهتمامها بإعادة إحياء سيرته والعودة بالرجل إلى دائرة أضواء يستحقها بلا أدنى شك».

نشأ فى بيئة أدبية

تحكى خميلة الجندى: «لم يكن محمد السباعى مترجمًا أدبيًا فحسب بل أديبًا ومفكرًا من جيل المازنى. اتسمت كتاباته باللغة القوية والإرهاصات الفكرية الفلسفية. ومن أشهر أعماله التى نُشرت أثناء حياته كتاب (الصور) وهو مجموعة من المقالات التأملية التى نشرها فى الصحافة وكانت تُشبه إرهاصات الأستاذ يحيى حقى، وسابقة عليها زمنيًا. كما نُشرت له روايات (الخادمة)، و(العاشق المتنقل)، و(الدروس القاسية) عام ١٩٥٧، حين نشرها ابنه يوسف فى مجلد ضخم بعد وفاته. وتبقى الكثير من ترجماته عن الأديب الروسى أنطون تشيخوف والفرنسى جاى دو موبسان وغيرها من الترجمات عن الإنجليزى ويليام شكسبير غير متوفرة للقارئ المعاصر. تُوفى محمد السباعى فى العام ١٩٣١ عن عمر خمسين عامًا، تاركًا العديد من الأعمال غير المكتملة والكثير من المشاريع التى كانت لتُثرى المكتبة الأدبية العربية لو شاء لها القدر أن تكتمل. لكن وبفضل ما تركه من إسهامات يعتبر محمد السباعى هو شيخ الأدباء المترجمين، وعميد المترجمين الأدباء. فى تلك البيئة الثقافية الخصبة نشأ يوسف السباعى الابن البكر، فشب متأثرًا بأبيه ومحاولًا محاكاة براعته فى النظم والسرد، وتمكنه من مفاتيح اللغة».. الأديب إذن يسبق الضابط والسياسى والدبلوماسى فى شخص يوسف السباعى، ولعل هذه النشأة الأدبية والثقافية كان لها أكبر الأثر فى تكوينه الفكرى والوجدانى، فكان أن مارس يوسف السباعى كل أدوار حياته المُقدرة له بهذه الروح.

فارس ورائد

عن كواليس التحاق يوسف السباعى بالكلية الحربية، تعالوا نقرأ مع خميلة الجندى:

«مليح الوجه، له أنف منضبط، فم رُسم بعناية أسفل أنفه، حدقتان معتدلتان بين الاتساع والضيق، جبهة عريضة نسبيًا، وشعر كثيف ممشط بعناية، جسد طويل، قد مشدود، وكتفان عريضان. هكذا كانت أوصاف الشاب يوسف السباعى يوم حضر إلى الكلية الحربية ليؤدى اختبار كشف الهيئة فى وقت كانت السيادة الكبرى على الجيش المصرى فى يد الجنرال البريطانى والباشا العثمانى، وفى زمن كان نجاح مصرى فى اجتياز اختبارات الكلية الحربية أمرًا يستحق أن تُذبح له الأضاحى وتُنصب له شوادر الأفراح. حضر يوسف إلى الاختبار واثقًا من نفسه، مسلحًا بذكائه ومكانة عمه السياسية، ومؤمنًا فى توفيق الله لخطواته. ربما مَن شاهد فيلم (رد قلبى) ستتوارد إلى ذهنه صورة انتظار صفوف الطلبة أمام لجنة كشف الهيئة وطرابيشهم الموضوعة بعناية وسيماهم المتوترة. ورغم اختلاف حياة على عبدالواحد جملةً وموضوعًا عن حياة يوسف السباعى فإن المشهد فى ذاته يُمثل تقاطعًا بين حياة البطل المتخيل والفارس الواعد.

التحق يوسف بالكلية الحربية فى نوفمبر عام ١٩٣٥، ورغم شغفه القديم بالأدب ومواظبته على الكتابة فلم يغير يوسف مساره نحو دراسة الأدب كما فعل والده يومًا، بل نبغ فى دراسته فى الكلية الحربية نبوغًا لفت أنظار أساتذته إليه. حقق يوسف درجات ممتازة فى الاختبارات النظرية كما العملية، وشارك فى النشاط الرياضى فمارس الملاكمة، وحصل على ميداليات لا بأس بعددها لكليته. ذلك الطفل الحزين على فراق والده، والصبى المتقد بالذكاء والمقبل على الضحك والهزل، أصبح شابًا يافعًا يرتدى بزته العسكرية فى فخر ويعود من إجازته محملًا بدعوات الأم وسعادة الأشقاء. نبوغه الجلى للعين المجردة كان له الفضل فى ترقيته إلى رتبة جاويش فى سنته الدراسية الثالثة. الآن يوسف صار الأنموذج للعسكرى المثالى. لكن أين موضع الكاتب فى نفسه؟

الالتحاق بالكلية الحربية كان كافيًا ليُحد من إبداعه، بين الانشغال بالدراسة النظرية والتدريبات العملية والدورات الرياضية كان من العسير أن يُبقى يوسف على موهبته فى الكتابة. لكن الشغف القديم لم ينطفئ، وتأثره بكل ما جمعته ذاكرة طفولته وصباه ظل واضحًا لا يتزعزع. فلم تفلح الحياة الشاقة التى تتسم بالتقشف والانضباط داخل أسوار المَيس فى إعاقته عن كتابة خواطره، ولم تجرده من مشاعره المرهفة التى تسمح له بالتواجد مع أبطال حكاياته. لاحقًا سنرى كيف كان للكلية الحربية أثرها على كتاباته تمامًا كما كان لحياته فى السيدة زينب. وقد ذكر يوسف فى لقاءٍ جمعه بالفنانة سعاد حسنى أنه استغل ما تيسر له من وقت فراغ فى الكلية فى الكتابة. كان ينزوى فى مخزن تعيين الكلية الحربية ويُغلق الباب على نفسه ليتوحد مع سطوره، وفى أيام القيظ كان يرش الأرض المشتعلة بحرارة الصيف بدلو من الماء ليرطبها. فى تلك الظروف الاستثنائية كتب يوسف روايته الفلسفية (أرض النفاق).

يمكن القول إن يوسف يحبذ أن يعيش الأمور إلى أقصاها. فإذا كتب لا ينشر إلا ما يرضى عن كتابته، وإذا درس يكد فى دراسته لينبغ، وإذا مارس الرياضة لا يُنهى النزال إلا فائزًا أو خالعًا كتفًا. لذا حين تخرج فى الكلية الحربية عام ١٩٣٧ كان من بين نوابغ دفعته، والتحق بسلاح الصوارى وتسلم قيادة فرقة من فرق الفروسية، وبفضلها اكتسب لقب «فارس». أضاف يوسف إلى مسيرته العسكرية لقب «مدرس» حيث عمل بالتدريس فى الكلية الحربية وشغل أكثر من منصب. جاءت البداية عام ١٩٤٠ حين دَرَّس سلاح الفرسان فى المدرسة الثانوية العسكرية، ثم فى عام ١٩٤٣ أصبح مدرسًا للتاريخ العسكرى بالكلية الحربية، وفى العام ١٩٤٩ رُقىَّ يوسف صاحب الاثنين وثلاثين عامًا إلى رتبة عميد، ثم أصبح كبيرًا للمعلمين فى المدرسة العسكرية عام ١٩٥٢. وبعد حصوله على شهادة أركان حرب أصبح مدير المتحف الحربى بالقاهرة.

من أبرز إسهامات الضابط يوسف السباعى فى الجيش المصرى تطوير سلاح الفرسان بما يواكب متطلبات العصر، ويساير طبيعة التطور الصناعى التى تشهدها الجيوش، ومتابعة سباق التسلح بكل ما هو جديد فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. وجاء إسهام يوسف على قدر ذكائه وانضباطه ومهارته فوضع حجر الأساس لما يُعرف حاليًا باسم سلاح المدرعات».. كانت العسكرية إذن شغفًا لدى يوسف السباعى تمامًا كما الأدب، وهو ما يؤكده نبوغه العسكرى، ومكانته الرائدة داخل وحدات الكلية الحربية والجيش المصرى، وترقياته المتوالية الدالة إلى أى مدى كان محل ثقة قياداته فى كل وقت».

رائد الأمن الثقافى

تستطيع أن تقول بكل ثقة إن يوسف السباعى كان رجل المهام الصعبة فيما كان يتولاه من مناصب أدبية أو ثقافية أو صحفية أو حتى سياسية، خاصة أنه كان يتولاها عادة فى ظل أجواء إما تتعلق بالمناخ السياسى العام بكل توتراته وتقلباته أو تتصل بحالات من عدم الاستقرار داخل هذه الهيئات والمواقع الرسمية، فقد تولى رئاسة مؤسسة دار الهلال فى مطلع السبعينيات عقب وفاة الزعيم جمال عبدالناصر ومع تولى الرئيس السادات السلطة، وشغل منصب وزير الثقافة بالتزامن مع حرب أكتوبر ١٩٧٣، وبعدها تولى رئاسة مؤسسة الأهرام خلفًا لكاهنها الأعظم الأستاذ محمد حسنين هيكل كأحد توابع عواصف خلاف «هيكل» الشهير مع الرئيس محمد أنور السادات، والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ونادى القصة، وجمعية الأدباء، ونقابة الصحفيين بعد انتخابات شرسة على مقعد النقيب فى مواجهة يوسف إدريس، وفى تقديرى أن نجاح يوسف السباعى فى قيادة دفة كل هذه السفن والوصول بها إلى بر الأمان، هو سمات وملامح شخصيته بالدرجة الأولى، كضابط وقائد من ناحية وكاتب وأديب من ناحية أخرى، وهو ما دفع توفيق الحكيم لأن يطلق عليه لقب «رائد الأمن الثقافى» باعتبار قدراته الفذة على احتواء الصراعات وإدارة الأمور بهدوء وحكمة وصبر لا يكاد ينفد فى مواجهة أصعب المواقف وأيضًا تحقيق تواصل فعال يؤدى إلى أفضل النتائج مع أعقد الشخصيات مهما كانت دوافعها أو تصرفاتها أو ردود أفعالها.

وفقًا لما جاء فى «بين أطلال السباعى» جاء أول لقاء بين توفيق الحكيم ويوسف السباعى فى دار الكتب حين زاره الأخير، وكان «الحكيم» آنذاك مديرًا لدار الكتب، ذهب يوسف عارضًا عليه فكرة إنشاء نادى القصة، واستشعر «الحكيم» حماسة «يوسف» ولكن لفت نظره لضرورة ضم كل أجيال الكُتاب وألا يقتصر الأمر على الكبار أمثال طه حسين وعباس العقاد، خاصة أنهما ابتعدا عن المسار الروائى القصصى وانشغلا أكثر بالكتابة السياسية، فكان أن تقبل «يوسف» النصيحة بصدر رحب وطفق ينفذها بدقة كعادته، ومذاك صار الاثنان صديقين مقربين.

منجزه الإبداعى

حينما تستعرض سيرة ومسيرة يوسف السباعى، المُتَوَفَى عن عمر ناهز وقتها ٦٠ عامًا، وبكل ما حفلت به من مناصب ومهام ومسئوليات رسمية وغير رسمية، لا بد أن يستوقفك جِد هذا الرجل واجتهاده، وأيضًا شغفه اللامحدود بالأدب والكتابة، فهو سياسى وصحفى وكاتب وروائى وسيناريست متعدد أوجه الإبداع، أنتج ٣٨ عملًا أدبيًا متنوعًا طرح فيها رؤاه الفلسفية الإنسانية فى المقام الأول، أشهرها تلك الأعمال التى تحولت إلى أفلام سينمائية، خاصة ما اتصل منها بتوثيق وقائع وأحداث وطنية، مثلًا «رد قلبى» وثورة ٢٣ يوليو و«العمر لحظة» ونصر أكتوبر المجيد، أو تلك الأعمال الرومانسية فى المقام الأول ومنها «إنى راحلة» و«نادية» و«جفت الدموع» أو المهمومة بتركيبة الإنسان وظروفه وبيئته المحيطة كـ«أرض النفاق» و«نحن لا نزرع الشوك» وأيضًا المشغولة بفكرة الموت مثل «السقا مات» و«نائب عزرائيل»، وكان قد صدر فى بيروت كتاب بعنوان «الفكر والفن فى أدب يوسف السباعى» وهو مجموعة من المقالات النقدية بأقلام أجيال مختلفة من من كبار الكُتاب والأدباء على رأسهم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، وأشرف على إعداد هذا الكتاب وقدمه الناقد الكبير غالى شكرى، وقد حاز يوسف السباعى عددًا من التكريمات والجوائز منها جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، وسام الاستحقاق الإيطالى من طبقة فارس، جائزة لينين للسلام، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، جائزة وزارة الثقافة عن أحسن قصة عن فيلميه «رد قلبى» و«جميلة الجزائرية» وأحسن سيناريو عن فيلم «الليلة الأخيرة».

لم يكن هذا إلا قليلًا من كثير يستحقه يوسف السِّباعى من إعادة إحياء سيرته، فهو مع الأسف محل تجاهل فى معظم الأحوال، حتى إن ذكره لا يأتى إلا نادرًا حينما يتحدث أحد عن عظماء ورواد الأدب المصرى المعاصر، فلولا احتفالات ثورة يوليو السنوية لطواه النسيان تمامًا، كما أن أعماله هى الأخرى لا تُعاد طباعتها وتوزيعها لسنوات طويلة الآن إلا نادرًا بفعل احتكار ناشره مكتبة مصر لها، وما يُتداول منها فى معظمه نسخ قديمة تتناقلها الأيدى، ولعلنا جميعًا نرد له اعتباره مع حلول ذكرى وفاته الخمسين فى فبراير ٢٠٢٨ آملين أن يُعاد نشر أعماله على نطاق واسع وقتها حال شيوع حقوق ملكيتها الفكرية، مثلما حدث فور مرور خمسين عامًا على وفاة طه حسين فى أكتوبر الماضى.