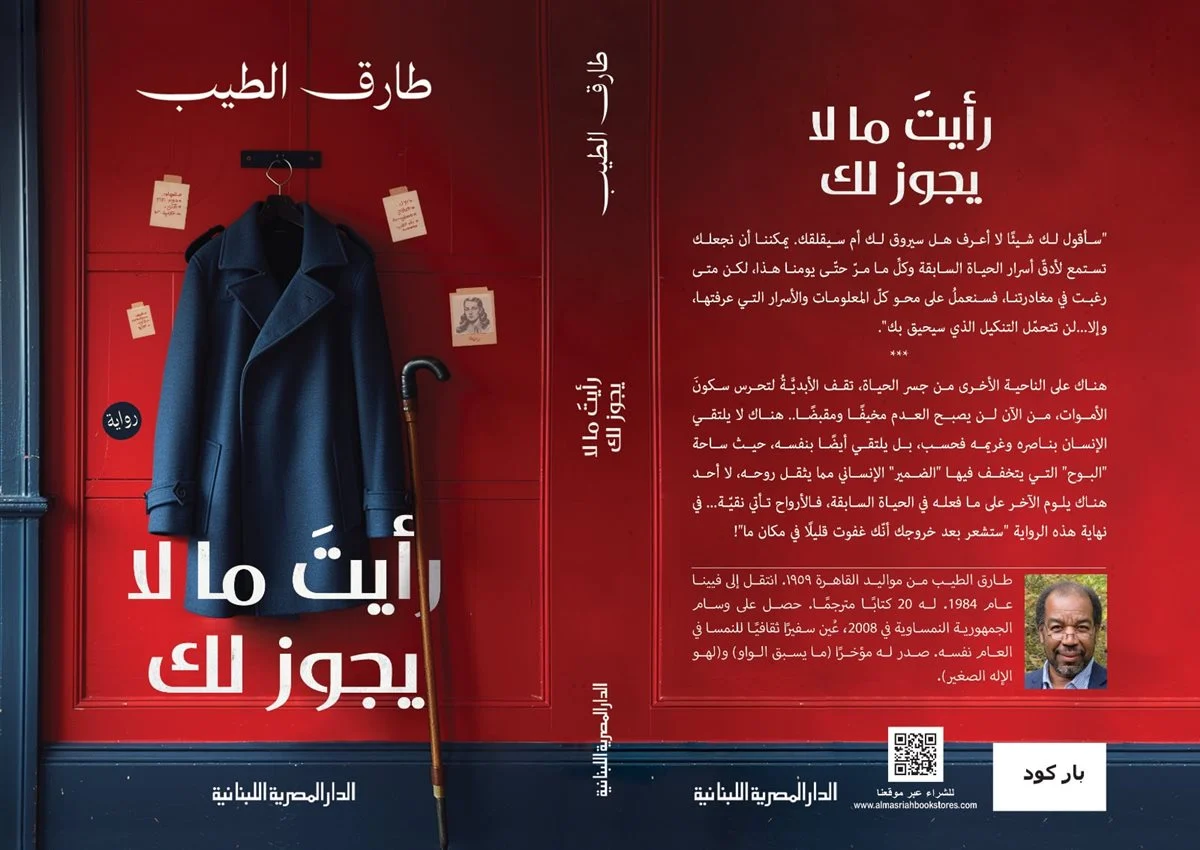

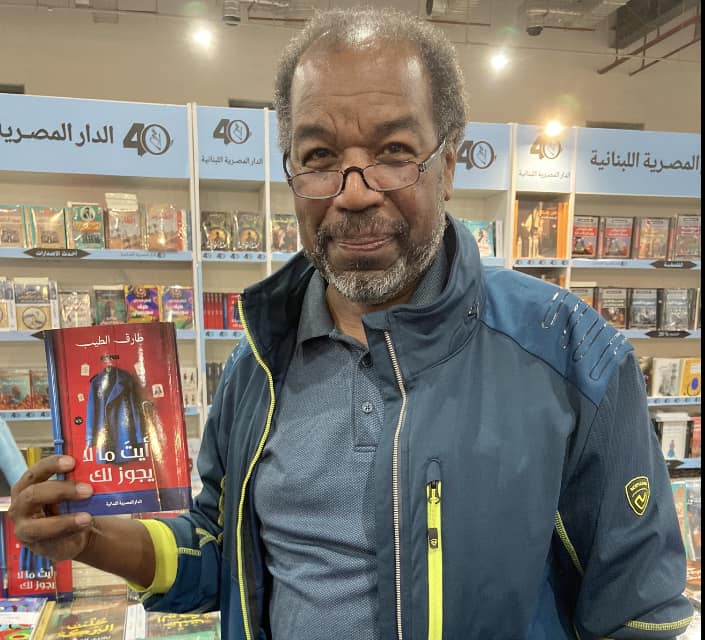

رأيتُ ما لايجوز لك.. زيارة خاطفة إلى عوالم الموتى

- بناء الزمن قام على التلخيص والمشهدية وتيار الوعى يدخل المنولوج الداخلى منذ أول مشهد لشخصية «رحمة»

- طارق الطيب نجح فى استخدام تقنية «التحفيز التخيلى» للحكاية

- التساؤل والالتفات الزمنى كسر حبكة الخطاب التخيلى بفضاء السارد الآخر

منذ بداية الرواية يمنحنا الراوى الميثاق التخيلى أن ما يرويه لنا قد وقع فعلًا أو كما يسميه «كولريدج» تعطيل الإحساس بالارتياب».

فمنذ اليد التى تأخذنا فى جبانة الحياة لترينا الأحداث القابعة فيها بين عالم ذاتى، وبين الرؤية الراصدة للحدث الرئيسى الملىء بأبعاد السؤال والترقب.

نجح الكاتب فى استخدام التحفيز التخيلى للجهد الحكائى كأنها دلالة لمشهد واقعى.

وبين عالمين موازيين هناك شفرة علاقات رابطة بين الشخصية الرئيسية بلال وبين المتتاليات الحوارية الواقعة منذ دخوله الجبانة وسؤاله الضمنى «ألا تريدون أن تدلف إلى مقابر المسلمين» والتتابع الزمنى لظهور شخصية «رحمة» والطائر الذى يحلق مرتعشًا فى الفضاء.

يبدو أن قصدية الإبداع أن يظل الراوى يصاحب الشخصيات فى كل خطواتها وتتبعتها كنوع من الحواريات المؤصلة لواقعية الخطاب. فهو هنا يبدأ بالسؤال عن الطائر الذى اختلف دورانه عن عقارب الساعة بين العالمين «هل سعى قديمًا إلى دفع عجلة الزمن ويسعى الآن إلى استعادة زمن قديم؟»

إذًا نحن أمام الزمن وهو ينسج مركزية التناص بين شخصية سريد الشخصية التى صاحبت الراوى داخل الجبانة، وبين الوعى غير المدرك لشخصية «الأب» المصاب بمرض ألزهايمر.

فبلال الراوى اقتطع الدلالة الرمزية للوعى الباطن واللاوعى بعدة أنماط:

النمط الأول: طريق البحث عن شواهد القبور

النمط الثانى: طريق التساؤل والالتفاتات الزمنية عن غياب الوعى الإنسانى فى مرض يسلمنا للموت ونحن على قيد الحياة

النمط الثالث: طريق الانتقام عبر الحكى الشفاهى للحاضرين فى الجبانة

والنمط الرابع: العودة للحياة بعد تلك الرحلة.

فى النمط الأول يلعب الراوى عبر المفارقة السردية من الفصل الأول وعلى مدار الفصول خروجه من العالم الواقع وعروجه لعالم الموازى عبر لغة غير مفهومة لشخصية سريد الذى سيتبع لغته بعد ذلك.

فأصبح العالم الموازى مرآة لا تزال حية ماثلة فى جبين الزمن داخل وعى بلال.«من تنعوته أنت بالموتى.نحن نستبشر فى مقامنا بكل امرئ يأتى إلينا. كل منهم يحكى لنا حياته بكامل أسرارها وتفاصيلها. يعفى الأطفال أو من نعتبرهم أحداثًا من طقوس الاعتراف»

إذًا أصبح الاعتراف هو بطل من أبطال الرواية يكمل دومًا الحركة التى تجمدت وظلت معلقة بين خطوتين متعاقبتين، عودة بلال للحياة، وصوت الراوى الداخلى فى تحقيق عدالة الاعتراف الخاصة وعن الخيانة اللاهثة وسحنتها الشائهة داخل السرد إن بلال الحبار قاتل.

وبين السعى لتحقيق عدالة غائبة عن الوعى تلعب تيمات الخطاب التخيلى الموازى فى فرض العودة للشخصيات الواقع، كما نجد إسقاطًا للواقع الفكرى والأيديولوجى للكاتب.

«ألاحظ أنه لا أسماء لنساء فى المقابر، ملاحظتك واعية.سأحكى لك لاحقًا، بعض الملل يفصل بينهم فى الموت لأسباب تخصهم.. استدرك: عليك أن تعلم:لادين للناس بعد الموت».

كما تبدو سمائيات الشواهد نقطة مركزية بارعة لخط سردى يحمل بنية الواقع داخل النص أو لنقل ذاكرة المكان ورصد سيكولوجياته عبر «الشواهد» شاهد لبحار، وشاهد مزركش، وشاهد على شكل نقاب عليه نقش زهرة مكسورة، وشاهد وحيد منعزل».

إذًا هى متوالية حكائية للعالم الموازى للموتى الذى يحمل أدواره وقوانينه الخاصة التى تتمحور حول ذكر اسم الشخص بأمه بلال بن جنات.

تغيير اللهجة لتطابق لهجة كل ضيف فى هذا العالم، استحضار الأشخاص من كل جبانة لسرد الحكايات، قراءة الأفكار

«إن أجمل ما فى عالمنا من ميزات البقاء ومتعه هو سرد الحكايات الحقيقية»

وفى خضم تلك الرحلة يبرز وعى المقابر فيكشف عن تمثيلات متنوعة لتجربة الموت بمقابر ملونة تكتب عليها اسم المتوفى ووظيفته، ونقاط ضعفه، والنعوش المعلقة بالجبال لترى العالم وتصبح شاهدة عليه، ولبناء مقابر لبائعات الهوى المزينة بالألوان، ومقابر المافيا، ومقابر الكلاب.

هل يريد أن يخبرنا الكاتب أن طرائق الموت اختبار وليس اختيارًا، وأن العلاقة بين البداية والنهاية هى مقام أول للعوالم الباطنية، وربما هى خرائط للروح متعددة المضمون.

نعود للنمط الثانى: التساؤل والالتفات الزمنى الذى صنعه بعبقربة الكاتب فى سردية الأب كسر حبكة الخطاب التخيلى بفضاء السارد الآخر فتتحول الحكاية فى العالم الواقعى شاهدًا على شخصيات الخطاب التخيلى.

ويصبح ألزهايمر وعيًا موازيًا للنص فأصبح الخطاب السردى بين السيرة والسرد. يتضح ذلك مثلًا ظهور أسماء مثل «جنات» دون أن يخبرنا الراوى بمن هى لنكتشف مع توالى السرد، وصوت النص الأول «رحمة» التى ظهرت فى بدايات السرد لا ندركها سوى بتعانق نص يكشفه حضور الراوى فى سردية الأب المريض وهو يراها عبر صور تذكارية وكأن النص مدى مفتوح من الإحالات والاختلافات المرجئة.

وما بين الخط الزمنى للصور الفوتوغرافية وبين اعترافات الموتى فى العالم الموازى، هناك مفارقة زمنية لاسترسال الحكى المتنامى، فمثلًا الطفل الصغير بطائرته، والسيدة التى تقف فى جانب الصورة هى أزمنة محتملة لمتلقى آخر هو نفسه الراوى فى ذلك الزمن فبلال لا يعرف من هؤلاء فى الصور فى نفس الوقت يسمع اعترافات كل من الأم جنات والخالة رحمة وكأنه يجعل المتلقى يقف أمام مرآة ولا يرى نفسه.

كذلك خط السيرة الذاتية لعواد شمسى الجد الأكبر هى دلالات للوصول لمستويات اللاوعى عبر الوعى، فدخول أسطرة الواقع عبر جدة بلال فى قوله «حسب طقوس الزمن الجميل» لتمارس طقس زواج النهر ثم طارت مهجة مع ذكر النعام لتنجب الجد الأول لبلال ألا يحيلنا هذا للجدارية الرومانية (ليدا والبجعة).

ثم يتتدخل الكاتب على خط السرد بإشارات ضمنية فيقول «الأساطير الإغريقية لا تتفوق على أساطيرنا المنسية. أخطأنا إذا لم نسجلها كتابة، لكننا نتوارثها على الأقل شفويًا» .

النمط الثالث على مدار السرد الذى يرسل لنا الإشارات الضمنية عبره هو طريق الانتقام فمتوالية السرد تكشف لنا عن علاقة بسام الباسم الشقيق التوأم لبلال الكشر الذى تسبب فى موته، ثم الشقيقة الكبرى التى قتلها وهى منار.

وزمنية الاعتراف المتشككة لريحانة هى بمثابة تعاقب يفصح عن تصاعد تدريجى لمجابهة صدمة الاعتراف، ثم السعى إلى وضوح الرؤية عن سر حميمية أهل الجبانة والوئام والسلام الذى يجعل القاتل يجلس بجوار المقتول أليس هناك عذاب قبر؟

فهنا السؤال ما الذى رآه الراوى ولا يجوز له هى أحداث الواقع المحاطة بين قوسين «الموت والاعتراف» أم ظهور الأجساد العارية والصراخ المتواصل الذى يكشف عن الثمرة المسمومة لخطيئة الجسد والروح؟

وهذا بالطبع يحيلنا إلى النمط الرابع طريق العودة بلال إذا أراد الحياة أمامه سبعة أيام ويموت وحينما خرج من الجبانة ظل يحاصره حارس الجبانة حتى يعود لها.

فى هذا الخط السردى هناك مسحة بنائية تتخلل السرد وهى مآل الثواب والعقاب.

فالخروج من الجبانة يتزامن بدخول الأب إليها، وغياب الوعى الموازى الذى حضر فى بداية السرد مع سريد يزامنه حضور لواقع الراوى فى ورقة صغيرة «أين أنت يابلال؟أنا فى خير،أريد أن أراك بعد غيابى».

إذًا فبناء الزمن قام على التلخيص والمشهدية، فالمشهد يقع فى فترات زمنية محددة ، لكن التلخيص يتوجه بالمتلقى إلى الراوى، بينما المشهد يشاهد المتلقى كأنه مسرح.

ونلحظ من ذلك أن سرد الرواية ينهض على مداخل زمنية «حين دخلت المقابر ثملًا.. ظننت أنى حى» وفى نهاية السرد «جلست على الأرض وسط الغبار مستندًا إلى الحائط. جلس مرافقى إلى جوارى، توقف ذهنى عن التذكر».

أما الملمح الآخر هو نمطية الاسترجاع لسيكولوجية الراوى فى التعامل مع مرض أبيه، فمسار السرد فى البداية يكشف عن بلال البار بأبيه فى أشد لحظاته ضعفًا، وما إن تزيد حلقة مساحة النص تكبر حلقة سرعة الحدث فهو إيقاع زمنى للحظات المشحونة وهو يقول «أزهق روحى معه أمام التليفزيون... فى تلك الأوقات يصير عملى جالسًا جوار أبيه يتحكم فى ريموت كنترول التليفزيون».

رأيت ما لا يجوز لك بين تكرار هذه الجملة هناك مساحة نصية كبيرة فيها بين محاولة خروجه من الجبانة ورؤية الرجل بنظرته الخاطفة والذى كان أبوه المريض بفقدان الذاكرة.

هنا بيسر مشهود للراوى بلعبة البدايات والنهايات قادتنا الخطوة الأولى إلى الخطوة الأخيرة فالأب عاد للجبانة يحمل ذاكرته التى فقدها فى الحياة، والابن يعود للحياة لايتذكر شيئًا سوى تهديد قائم بالموت.

وما بين الوعين نتدارك عتبة الزمن الأولى للرواية» كل من فى الجبانة خالد حتى يخرج إلى الحياة؛ فيموت».

وهنا يتخلل سرد الخطاب الموازى ليرسم محاكمة عادلة تصبح فى متصل الذاكرة والنسيان، وينازع هذا الخطاب المتخيل الراوى نفسه فى رؤية زمن لا يجوز للوعى عن تجربة من ماتوا ومقاربته مع تجربة الموت ذاتها.

أليات الخطاب المتخيل

تيار الوعى يدخل المنولوج الداخلى منذ أول مشاهد الرواية لشخصية رحمة فى المقابر التداعى الذى سيتنامى مع خط السرد ونكتشف أنها الزيارة الوحيدة لجده الذى قاطع أباه بسبب زواجه من أمه جنات.

المنولوج الداخلى لتلك السيدة التى سلمتنا للحبكة لشخصية ريحانة والتى لم ندرك كنها إلا فى نهاية السرد وكأنها علامة النص الفارقة بين اليقين والشك «سرنا مسافة طويلة، شعرت بيدها تلتف حول خصرى وبأنفاسها الدافئة القريبة عند أسفل عنقى.أظن أننى تخيلت ذلك وتمنيته».

تتنقل زمنية اللقاء بين نوع من الجدل لثنائيات الانفصال والاتصال التى اعتدناها طول السرد فتظهر ريحانة.

«هل ذاكرتى الآن تخلط الأحداث والشخصيات.هل أتوهم؟ هل كانت ريحانة أم صديقى «توما» أم أخته؟ فخطاب اللغة يجمع الأبعاد ويفجر التناقضات فى آن واحد. كمشهد السكر من النبيذ الروسى فيسأل هل كان اسم رفيقتى دانا أم ريحانة؟

وما بين تتابع الوعى وتداعى الذاكرة فى الخطاب الواقعى، يبرز لنا السرد مشهدًا واضحًا من مشاهد الأب المريض بألازهايمر، ثم ثقل الاعترافات الخفية لبلال بن جنات.

فهو يبدأ تلك المشهدية بانتفاء الزمن فى سردية رائعة ومهمة «لم يكن حلمًا حين رأيت أبى يتضاءل فى لحظات حتى يصير طفلًا فى الثانية من العمرتقريبًا.أسير أمام مرآة عريضة وأنا أحمله على كتفى، ورجلاه تتدليان من فوق كتفى إلى صدرى... لا أتمكن من رؤيته إلا فى المرآة ،أشعر بثقله يزداد مع الوقت.

شكل فى هذا الإطار الزمنى البارع فى كون الأب تحول للابن وتعدد للمنظور ليتنامى عوالم هذا الأب فى سيرته على مدار الرواية وكأن الذاكرة المفقودة هى بطل خفى للسرد نستعيد به الحدث بالانفصال عن الماضى الذى عاشه مع جنات عبر خروجه أثناء ولادتها، ثم الاتصال برحمة دون واقع ندركه، ولكننا نتلمس زمنه من الذاكرة المفقودة وهو يتلفظ «حبيبة».

على الخط السردى الآخر شخصية رحمة الخالة الحنونة نقيض الأم المتعجلة دائمًا هناك خط مهم فى هذه السردية هى رائحة يدها التى تشبه أريج الليمون، ورائحة الطهى والتوابل التى آثارت الأب ونلحظ أن زمنية الرائحة مهمة جدًا، فلعبت دور الذاكرة الحية فهى انفصلت فى الواقع واتصلت فى الخطاب المتخيل فهو عرفها فى الجبانة من رائحتها.

مسرحة الحدث التى تجسد رؤى غير مدركة للحدث السردى نفسه عندما تحضر الأم فيسقط الضوء عليها وتبدأ الاعتراف، ثم تليها الخالة فيسقط الضوء ويحدث تمركز للحكى، فالجبانة التى تسمح أن تتجمع بداخلها كل هؤلاء الشخصيات، تسمح كذلك أن هذه الشخصيات تتوغل فى انفصالها وتوحدها عبر سؤال لا ندرك إجابته فى خطاب «المأذونية».

ومسرحة الحدث تظهر كذلك عبر اختيار الملابس فكل من ميت حاضر يستطيع أن يختار نوع ملابسه وهو خط سردى وظف ببراعة ممثلًا يمثل على مسرح.

إسقاط الشخصيات يمثل السؤال الأهم فى السرد فالاقتران الزمنى المكانى فى الجبانة أخرجنا من نمط السرد دون أن نفقد تسلسله فى زمنية الاعتراف «الأب الذى أحب أخت زوجته، والأم التى أحبت أخو زوجها فيوقفنا السرد فى «ولم أمت موتة طبيعية ياحبيبى» بن سالمة الذى لوح بتفكك رؤية الفاتيكان وعدم أخذ مباركته فريد ولد شادية الأطرش الأبكم الذى أثار سؤال عمن لم تنصفهم الحياة فى توزيع أقدارها، ثم سردية إينال معوض عقاب الأمير ومهرج الجنائز ثم حضور «يون ولانا» ثم استدعاء الرئيس ثم الشابة المقتولة وزوجها وأولادها.

ماذا يريد الكاتب أن يطرح بكل هذه السرديات وهو يضع المتلقى كأنه الناظر والمنظور، هل هو ينازع حقيقة الموت على استبصار مالا يُستبصر، والكشف عن الإجابات المحيرة، هل أن الإنسان قادر أن يتاح له علم بكل ما هو مجهول، إن الذاكرة مرض، والوعى محنة، والموت إجابة؟

أم أن النهاية هى دائمًا البداية وأن هناك موتين موت أعظم وموت أصغر، الموت الأعظم هو السكون عن الخفى فى النفس، وإخماد الضمائر، وأن الموت الأصغر هو بطلان الحواس، وهجوع القلب، فالذاكرة المنفصلة هى استمرار الحياة، فاذا اتصلت مات الإنسان.