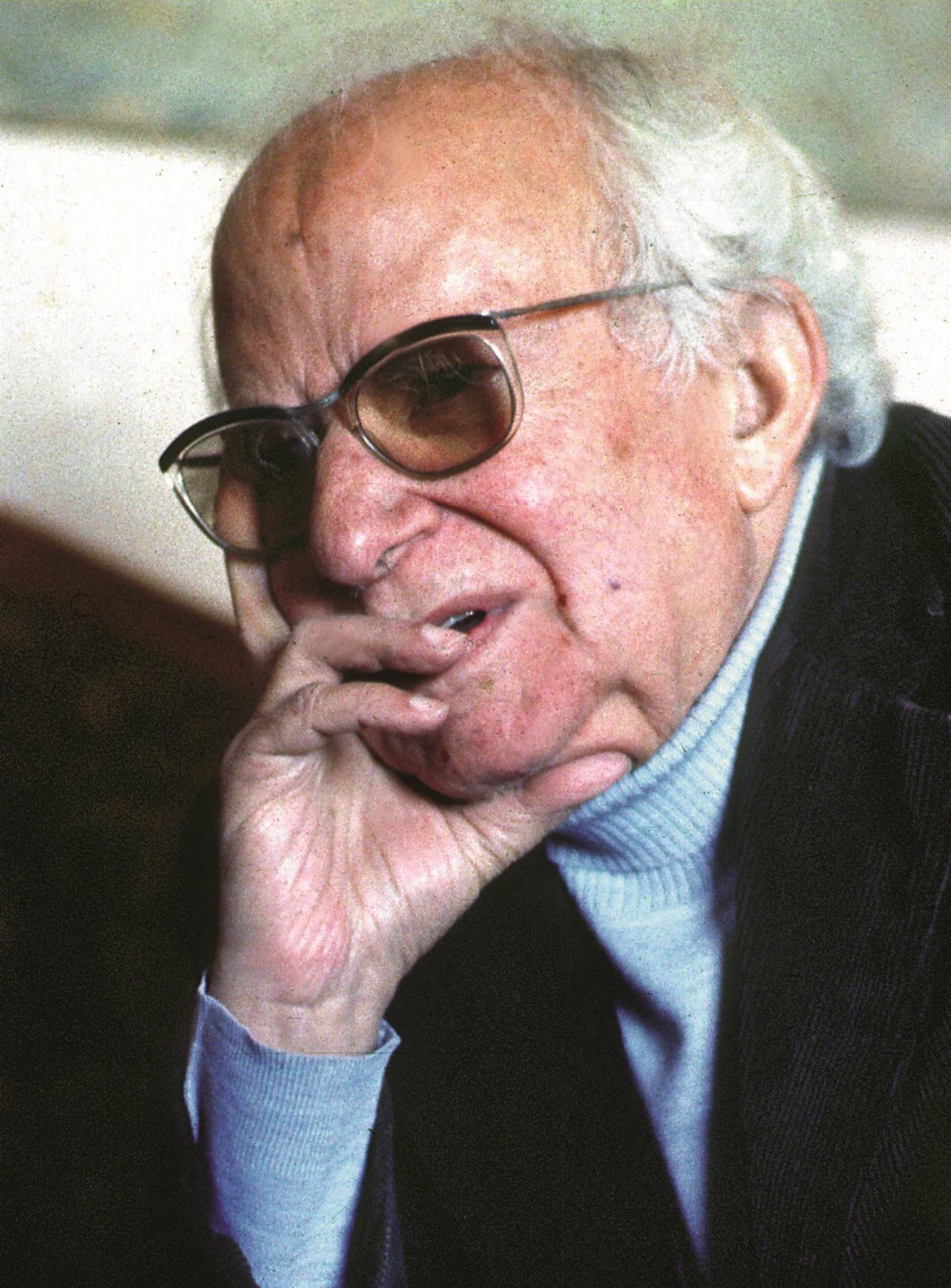

«المسكوت عنه فى أدب يحيى حقى».. فصل من كتاب تحت الطبع للكاتب الكبير مصطفى بيومى

أطفال قصص يحيى حقى يصطدمون بالثقافة الجنسية العشوائية فى الشارع ويتعلمون الكثير عبر احتكاكهم بالواقع

يتحالف الجميع لصناعة المأساة: الأب السكير الأخ الشرس الأم السلبية العاجزة عن منح عطاء الأمومة ورقتها

الأسوياء العاديون ينفرون بالفطرة السليمة من البضاعة الرخيصة المبتذلة

الشذوذ الجنسى، دون النظر إلى من يرفضونه ويشمئزون منه لأسباب دينية وأخلاقية، جزء من واقع الحياة الإنسانية الحافل بالخير والشر عند يحيى حقى. البطولة فى عالمه للإنسان، والغفران لنزواته وأخطائه وخطاياه، التى تترجم ضعفًا لا يفسد أمجاده ولا يهددها. الحياة فى جوهرها ليست إلا المزيج المعقد من القوة والوهن، الفضيلة والابتذال، الصحة والمرض. الأغلبية من البشر تتسم بالقوة النسبية، وتتسلح بالفضيلة، وتنعم بالصحة، وتُصنف فى دائرة العاديين الأسوياء، لكن الأقلية المخالفة محسوبة بالضرورة على القبيلة البشرية، ولا يمكن سلب إنسانيتها أو الطعن فيها على الرغم من نشازها وانحرافها وشذوذها.

صدمة مبكرة

فى سيرته الذاتية «خليها على الله»، يتوقف حقى أمام تجربة شخصية مبكرة مريرة، تنعقد البطولة فيها لإمام مسجد من الخطباء المفوهين أصحاب الجاذبية والحضور الطاغى، يُفتن به فى مطلع حياته ويسرف فى التعلق به كأنه القدوة والمثل الأعلى. للرجل ملامح شكلية خارجية توحى بالقوة وتمام الصحة البدنية والنفسية معًا: «كان الخطيب رجلًا ضخم الجثة، مهيبًا، له لحية كثة بين الحمراء والصفراء، إذا سقط عليها شعاع من الشمس تلألأت أنوارًا.. نظيفًا، متأنقًا، متعطرًا، شاش العمامة أبيض كالثلج، تقف فتله كأسنان المشط، وطيلسانه يخرفش كأنه خارج لتوه من رجل- لا يد- الكواء البلدى».

«رجل» كامل الرجولة، مهيب، أنيق، نظيف، وظيفته روحية سامية جليلة، وشعبيته لافتة بحيث يندفع الناس إلى الالتفاف حوله والتبرك به. لا ينجو يحيى نفسه من الارتباط العاطفى المتطرف، والإجلال الذى يليق بمكانة الشيخ وقدرته على التأثير: «فإذا هبط الخطيب من على المنبر تجمع حوله بعض المصلين يمسحون بيدهم على طيلسانه، ثم يمسحون بها على وجوههم، وهو يبتسم تواضعًا لا كبرياء. كنت أقلدهم وأحذو حذوهم، كنت أكن لهذا الرجل محبة وإعزازًا وفوقهما احترامًا وتوقيرًا، كم تمنيت لو وقعت نظرته علىّ وحدثنى ليعلم ما فى قلبى نحوه».

لا ينبئ ظاهر «الرجل» إلا بالرجولة الكاملة البعيدة عن شكوك وهواجس الانحراف والسلوك غير السوىّ، لكن غيابه المفاجئ عن الموعد الأسبوعى يكشف عن حقيقة صاعقة صادمة غير متوقعة: «إن هذا الشيخ قد رُفت من عمله لأنه ضُبط فى جريمة خلقية تزرى برجولته وكرامة جنسه، ليته قال لى إنه ضُبط مع امرأة، أو مع مخنث. فنحن فى الشرق نفرق بين الاثنين ونغفر لواحد دون الآخر، نصب عليه احتقارنا، أما فى الغرب فالاثنان عندهم سواء، تصفهما كلمة واحدة لا تعرف أيهما تعنى. ووقع علىّ هذا الخبر وقع الصاعقة وزلزلت له نفسى زلزالًا شديدًا. وانقطعت عن صلاة الجمعة زمنًا طويلًا لا أتذكره.. ولما عدت كنت غير الذى كان».

الشذوذ الجنسى إذن جريمة خلقية مرذولة تدعو إلى الازدراء والاحتقار، وموقع الشيخ المبجل فى الواقعة المزلزلة «سلبى» يستدعى المزيد من النفور والاشمئزاز. المجتمع كله، وليس حقى وحده، قد يغفر الخطيئة مع المرأة لأنها انحراف فى إطار ممارسة سوية، وربما تقل حدة الاحتقار والنفور إذا كان المدان بالشذوذ «إيجابيًا» فاعلًا لا مفعولًا به، لكن الشيخ لا يترك لمحبيه فرصة إنقاذ أو غفران.

تكشف الصدمة المروعة عن عدة محاور جديرة بالاهتمام والرصد والتحليل:

يشير المحور الأول إلى أن المظهر الخارجى وحده لا ينهض دليلًا يقينيًا حاسمًا على طبيعة السلوك الجنسى، فها هو رجل كامل الرجولة من الناحية الشكلية الظاهرية يقع فى براثن الداء المشين.

أما المحور الثانى، فهو الاختلاف الكبير اللافت بين الشرق والغرب فى أسلوب التعامل مع الشذوذ الجنسى. الشرق يميز بين الشواذ ويصنفهم تبعًا للموقع الذى يحتله الفرد الشاذ فى الممارسة، والغرب يضع الجميع فى سلة واحدة.

يؤكد المحور الثالث أن الشذوذ الجنسى لا يقتصر على أوساط اجتماعية بعينها، أو مهن دون أخرى، فالشيخ الذى يحكى عنه حقى رجل دين من أصحاب المكانة المرموقة، ووظيفته هى الدعوة إلى الفضيلة والأخلاق الحميدة والسمو الروحى.

ليس بالمظهر الخارجى وحده تتضح ملامح الشاذ، والخطيب- الصدمة- أبعد الناس عن إثارة الريبة والشك، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ «أبوالروس» فى قصة «نهاية الشيخ مصطفى»، مجموعة «الفراش الشاغر». إنه ذو منزلة سامية وشعبية هائلة، وظاهره كالأولياء، أما حقيقته المخبوءة الكامنة فحافلة بالتهتك والمجون والممارسات الشاذة: «وقد كان من ضحاياه فتاة عمياء، لا تتجاوز الثانية عشرة من عمرها. هتك عرضها وضربها ضربًا مبرحًا، ثم باعها إلى سائلة قديمة فى (الكار) بمبلغ من المال».

ليس عند الشواذ علامات شكلية تميزهم عن غيرهم، والشيخان اللذان أشرنا إليهما بمثابة التأكيد على أن الظاهر السطحى المباشر لا يكفى وحده لإصدار حكم يقينى حاسم.

تأفف ومخاوف

يلح يحيى حقى على ضرورة التمييز بين الجنسين، حيث مجموعة السمات والخصائص التى تجعل من الرجل رجلًا والمرأة امرأة. التخنث عنده رذيلة الرجال، فلا بد من الاختلاف والوضوح الجنسى. ربما يحق للمرأة أن تجزع، ولو قليلًا، من تقدم العمر، وتسعى لإخفاء حقيقة سنها، والمرفوض المستهجن أن يماثلها الرجل فى هذه «التقليعة» التى لا تليق بالرجولة الحقة، وتتجلى رؤيته هذه فى لوحة «تقليعة جديدة»، مجموعة «عنتر وجولييت»: «الهلع من تقدم العمر كان من قبل احتكارًا لعالمهن، مفروضًا عليهن، يعرفن أنه دليل الضعف فى حياتهن، فهن جميعًا عاجزات عن مغالبة قانون صارم وضعته الطبيعة بلا رحمة. إنها رسمت بالقلم الأحمر خطًا عند مرحلة من عمرهن وقالت:

- هنا تُلغى وظائفكن!».

الأمر، دون حماس، مبرر للمرأة، لكن: كيف للرجل أن يستسيغه ويتورط فيه؟.. يقول حقى فى نهاية اللوحة: «ليس فى حياة الرجل مثل هذا الخط الأحمر، إنه مرسوم فى صحيفة كل منهم طبقًا لقدرته وفحولته وبقية أسرار تكوين جسده ونفسه، فكلام الرجل عن مره مخالف للطبيعة، منقص لقدره، من أجل هذا أضيق ذرعًا بهذه التقليعة الجديدة وأراها خارجة عن نطاق الفكاهة أو هى- إن أصروا- فكاهة سمجة».

مخالفة الطبيعة شذوذ مرفوض، والتشبه بالنساء رذيلة مكروهة. الوضوح الجنسى مطلب مهم، والخصوصية الجنسية تحتّم الاختلاف. للمرأة عالمها الذى يختلف بالضرورة عن عالم الرجل، ولكل من العالمين سماته وملامحه. القضية ليست فى المساواة بين الجنسين، وهى هدف نبيل مشروع عندما يتعلق الأمر بالحقوق والواجبات العامة، بل إنها فى إهدار فكرة التمييز التى لا تعنى تفوق جنس على الآخر بقدر ما تعنى حتمية الاختلاف وبروز الفوارق.

المنهج نفسه يتبعه يحيى عندما يتوقف أمام الانتهاكات الجنسية الشاذة التى يتعرض لها الأطفال، فعندئذ يطل القلق وتهيمن المخاوف. لا ترتبط الظاهرة بمرحلة تاريخية معينة، ففى عشرينيات القرن العشرين، أثناء عمل يحيى حقى معاونًا للإدارة فى مدينة منفلوط بصعيد مصر، يروى قصة عابرة، فى «خليها على الله»، تكشف عن ذعر أطفال الريف من تعرضهم للاعتداءات الشاذة. عطف حقى على الصبى الذى يصاحب الحمار، وسيلة الانتقال الوحيدة المتاحة، يدفعه إلى تقديم قطعة من الشيكولاتة، لكن الطفل يرفضها بشدة: «حسبته أول الأمر يتأبى حياء، فإذا بى لشدة دهشتى وفزعى أجده يقول:

- حِسك تكون حاطط لى فيها حاجة..

يا خبر أبيض.. كنت أظن أننى اكتسبته كصديق فإذا به يتهمنى بحيازة المخدرات أو لعله لا يستبعد علىّ هتك الأعراض».

ليس موقفًا من معاون الإدارة تحديدًا، لكنه تراث الخوف العميق من الاعتداءات الجنسية؛ التراث الذى لم ينشأ ويتراكم من فراغ.

لا يقتصر الأمر على صبى الحمّار، فللصحافة المصرية، وفقًا لما يقوله حقى، مواظبة لا تخل، كأنها تتابع فصول السنة: «فى فتح أعيننا للمآسى التى تحدث- ونحن غافلون- بين ظهرانينا حين تنشر بين الحين والآخر نبأ اكتشاف عصابة تدرب على الجرائم جمعًا من صبية قد يرتفع عددهم إلى الستين والسبعين، تحشرهم فى الكهوف والمغارات، وتهتك- فوق البيعة- أعراضهم، لا أبالغ إذا قلت إن كل قصة صورة طبق الأصل لسابقتها، ومع ذلك تنشرها الصحف كأنها مفاجأة لم يحدث لها مثيل من قبل!».

الأطفال ليسوا بعيدين عن دائرة الشذوذ الجنسى، بل إنهم هدف دائم للشواذ ومحترفى الإجرام. العمل الأساس للعصابات التى تنشر الصحف أخبارها هو ارتكاب الجرائم التقليدية المعهودة من سرقة ونشل، أما هتك أعراض الأطفاب فجريمة إضافية «فوق البيعة»!، وللخيال وحده أن يتصور ويشكّل طبيعة الماضى الذى يعيشه المجرمون المعتدون من زعماء العصابات، ولهذا الخيال أيضًا أن يتوقع خريطة المستقبل الذى ينتظر الأطفال المعتدى عليهم، من الناحيتين الجنسية والنفسية.

السؤال الذى يطرح نفسه هنا: كيف تبدأ التنشئة الجنسية للأطفال؟، وما درجة مسئولية الأسرة عن الانحراف الجنسى، جهلًا أو تشجيعًا صريحًا؟.

إذا كان أطفال الشوارع والقرى الفقيرة يستمدون مبادئ تربيتهم وخبراتهم الجنسية من جملة التجارب العملية المؤلمة التى يتعرضون لها، فإن للأطفال الذين يشبون فى أحضان الأسر التقليدية المحافظة تجاربهم وخبراتهم المختلفة.

الصبى المؤدب المحبوس فى قمقم، على النحو الذى تقدمه لوحة «شربات»، مجموعة «عنتر وجولييت»، لا يمنعه سجن التربية البرجوازية المتعنتة عن معرفة خبايا وأسرار العملية الجنسية، والفضل لمربيته الشعبية «الجاموسة» التى لا تعترف بالحياء الكاذب للطبقة البرجوازية، ولا تعترف الطبقة الراقية المتعجرفة فى المقابل بإنسانيتها وتصنيفها فى دائرة البشر!. يتجمع لأمثال هذا الصبى علم غير قليل بأسرار الجنس والإنجاب، ويفهم خبايا التورية فى كثير من الحواديت والفوازير: «ذلك أن حياء الجاموسة ليس من جنس حياء أهل البيت. إنها لا ترى فى العلاقة بين الرجل والمرأة فى الحلال عيبًا ينبغى كتمانه على الأطفال».

فى اللوحة السابقة، تتخلى الأسرة الأرستقراطية المتعالية عن دورها فى تنشئة الطفل وتترك أمر تربيته وتهذيبه لامرأة شعبية تنقل لتلميذها ثقافتها الموروثة ورؤاها الشعبية. إدانة المرأة ليست واردة، فهى صادقة مخلصة فيما تقوم ببثه من مبادئ وقيم توقن بصحتها وأهميتها، ولا ترى فى حكاياتها وخبراتها الجنسية عيبًا أو تشجيعًا على الانحراف وبث الخلل والاضطراب النفسى. المسئولية الكاملة تقع على عاتق الأسرة التى تنشغل عن واجب التربية باهتمامات أخرى، لا بد أنها أقل أهمية من رعاية الأطفال.

أطفال قصص يحيى حقى يصطدمون بالثقافة الجنسية العشوائية فى الشارع، ويتعلمون الكثير عبر احتكاكهم بالواقع الذى لا يخضع لسيطرة وتوجيه الأسرة والمدرسة. فى قصة «كأن»، مجموعة «الفراش الشاغر»، يتعلم بطلها الكثير مما يشهد ويسمع: «ما ألذ وقع ألفاظ السباب الفاحش حينئذ على أذنى، كانت هى أول كتاب علمنى أسماء الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى، بكل مترادفاتها ومواقعها البليغة، وكذلك عملها ووظائفها وعاهاتها، وهنا أيضًا مترادفات كثيرة لحركات الإصبع الوسطى، وللذراع دور فى التصوير والشرح وتحديد المقاييس. هذا رسم بيانى لعمارة الجنس!».

لا تصل هذه الإشارات الجنسية إلى ما هو أبعد من المعرفة الثقافية الفضفاضة، المستمدة من صخب الشارع ومفرداته، وحيوات أطفال حقى تخلو من ثقافة الشذوذ وتجاربه العملية، ولعل الاستثناء الوحيد هو ما نجده فى قصة «نهاية الشيخ مصطفى»، مجموعة «الفراش الشاغر»، حيث يمارس الشيخ أبوالروس موبقات شتى لا ينجو منها الأطفال: «وقد كان من ضحاياه فتاة عمياء لا تتجاوز الثانية عشرة من عمرها. هتك عرضها، وضربها ضربًا مبرحًا، ثم باعها إلى سائلة قديمة فى (الكار) بمبلغ من المال».

لا تحظى الطفلة العمياء باهتمام خاص فى القصة، ذلك أن وجودها لا يتجاوز الدلالة العملية على بشاعة سلوكيات وممارسات الشيخ الماجن المتهتك ذى الحياة السرية الحافلة بالشذوذ.

أنماط الشذوذ

فى «خليها على الله»، استعراض لتجربة جنسية قاسية تخوضها العاهرة سليمة، التى تعمل فى البغاء السرى لا العلنى، مع أحد الموظفين المنتدبين للعمل فى منفلوط. يدعوها إلى منزله، ويضاجعها فى عجلة، ثم يتوالى الداخلون عليها: «وفُتح الباب ودخل شاب آخر. قالت لعلهما صديقان ولا بأس باثنين، وقد سبق لكِ تجربة ذلك مرارًا، ولكن لماذا أخفى خبره عنها، وخرج الثانى وفُتح الباب ودخل ثالث، فأدركت أنها وقعت فى مأزق بغيض وعذاب حتى هى لا تطيقه. ولكنها لم تتصور حينئذ قط أن يُقفل الباب ويُفتح عشر مرات متعاقبات. لم تكن تستطيع المقاومة، ولم تكن تستطيع الاستغاثة. لم تشعر قط من قبل كما شعرت تلك الليلة بمهانة نفسها وضياعها لحرمانها وحدها دون سائر الخلق من حق مجرد طلب النجدة ولا تقول حق نوالها وهى بها جديرة. دفعوا لها أجرة نفر واحد، وألقوا بها فى الطريق قبل أن ينجلى الليل حتى لا يطلع عليهم النهار وتدب الأرجل فى الدرب».

أليس أن هذا الجنس الجماعى، حيث يتوالى عشرة من الرجال لمضاجعة امرأة واحدة، من علامات الانحراف والشذوذ؟!. سليمة عاهرة محترفة، وأسلوب الاتصال الجنسى الذى يتبعه الموظف ورفاقه قد يكون سويًا من حيث الممارسة، لكن هذه الشراهة الفظة التى تسلب الحدود الدنيا من إنسانية العلاقة ليست إلا شذوذًا سافرًا، يكشف عن مزيج معقد من الجوع الجنسى والطمع المادى ودناءة الاستغلال والقهر.

الولع بالجنس، عندما يزيد عن حد الاعتدال المقبول، يتحول إلى نوع من الشراهة التى لا تصل إلى شاطئ الشبع، ولا تخلو من الشذوذ قرين الإفراط المتطرف الجدير بالإدانة والاستنكار، وإذا كانت العاهرة سليمة تمارس الجنس غصبًا واضطرارًا مع عشرة رجال يتتابعون عليها، فإن عنايات فى قصة «مولد بلا حمص»، مجموعة «عنتر وجولييت»، تحرص على إقامة علاقات اختيارية متعددة مع وفرة من الرجال: «إن هذا الجسم الضئيل النحيف له شهية لا تعرف الشبع، لصوص الفنادق يُطلق عليهم اسم «الفيران» وهذه الفتاة فأر الكُتاّب والأدباء والصحفيين كأنما تريد بطريقتها هى أن تؤرخ لأبطال الجيل كلهم. إنها أوتوجراف متنقل يحمل توقيعاتهم جميعًا».

الفارق بين سليمة وعنايات هو الفارق نفسه بين القهر والحرية، والتطرف فى السلوك الجنسى غير السوىّ مختلف بالتبعية: مرده إلى الرجال الشرهين فاقدى الحس الإنسانى بالنسبة لسليمة، ومسئوليته تتحملها عنايات نفسها، المولعة بالرجال والعلاقات الجنسية المتنوعة المتشعبة، فى الحالة الثانية.

الشيخ أبوالروس فى قصة «نهاية الشيخ مصطفى»، مجموعة «الفراش الشاغر»، يقدم مثالًا فريدًا للشراهة الجنسية المتطرفة، وهى شراهة تختلط بالإفراط والشذوذ معًا: «وفى منزله يرتكب الشيخ أبوالروس كل الموبقات، ويجمع من حوله النسوة اللائى يتخذن أرصفة الجوامع مسكنًا ومرتزقًا، ويتهتك معهن أشد التهتك. وتبدو طبيعته الحيوانية السافلة فيضربهن ويسلبهن ما جمعنه من التسول. وهو يستعين على حياة الفجور بالمنزول والحشيش والمعاجين المختلفة. يتفنن فى استيرادها وصنعها، وطرق مزجها بالقهوة.. تراه يختار لنفسه صنفًا جيدًا، ويبيع لزبائنه الحثالة بعد أن يغشها بمواد غريبة».

ظاهر دينى مهيب ذو شعبية ومكانة محترمة على الصعيدين الاجتماعى والروحى، وباطن فاجر مبتذل متطرف فى الشهوة والشذوذ. لا يتورع أبوالروس عن استغلال النساء البائسات الضائعات محترفات الشحاذة، مستوليًا على رزقهن المحدود، ولا يبالى أن ينتهك عرض طفلة ضريرة ويتاجر بها. من المنطقى إذن أن يمتد الغش والخداع إلى السلعة المحرمة التى يتكسب منها، وأن يستعين بكل ما يقوى شهوته ويعينها على المزيد من التهتك والفجور.

الشراهة الجنسية من أنماط الانحراف والشذوذ، و«عنايات» والشيخ «أبوالروس» يقدمان شهادة متكاملة عن هذا النمط من الانحراف، بينما تجسد «سليمة» و«الطفلة العمياء» وضعية الضحايا من دافعى الثمن الفادح للشراهة، دون قدرة على المقاومة والرفض.

العلاقات المثلية

توشك العلاقات المثلية بين الرجال، اللواط، أن تكون مرادفًا لمفهوم الشذوذ الجنسى الشائع عند الأغلبية العظمى ممن يجهلون الأنماط الأخرى للشذوذ، أو يتعاملون معها على اعتبار أنها انحراف لا يرقى إلى مستوى الشذوذ.

الشذوذ المثلى جالب للاحتقار والازدراء، وتهمة شنيعة مرذولة تحط من قدر المتهمين بها وتقذف بهم إلى دائرة وهاوية المنبوذين. فى المقابل، قد تلحق التهمة بأبرياء أسوياء لا يقترفون الممارسة الشاذة، لكن الموقف الاجتماعى المتشدد لا يختلف.

الشيخ مصطفى فى قصة «نهاية الشيخ مصطفى»، سكير مدمن لا يعرف المحيطون بها حقيقة إدمانه، وعندما يتضح المخبوء يبدأ مسلسل الانهيار، وصولًا إلى الذروة بتوجيه الاتهام المشين الذى يفوق السكر: «الكل يعلم أنه سكير، بل وصمته الشائعات بما هو أدهى، وأصبح مضرب الأمثال للرجل السكير الفقير الذى تتحكم به الخمر، فيلجأ إلى طرق شاذة ليحصل على قرش يبذله فى إشباع كيفه ولو كان فى ذلك القضاء على كرامته».

تهمة الشذوذ أدهى وأخطر من السُكر، والطرق الشاذة المتهم باللجوء إليها دون دليل، تعنى القضاء الكامل على ما يتبقى من كرامته. الموقف العنيف من إدمان الشيخ للخمر نابع من وظيفة الرجل الدينية، المنافية للعربدة والسُكر، أما الموقف من تهمة الشذوذ، غير الثابتة، فتكشف عن صرامة اجتماعية تجاه كل من يخدش فكرة ومبدأ الرجولة. تعايش المجتمع المصرى مع الشذوذ الجنسى ليس واردًا أو ممكنًا، وقد يضطر إلى قبول الشواذ مع الاحتفاظ بحق النفور منهم وتجنبهم وحصارهم فى إذلال مهين، يفضى بهم فى نهاية الأمر إلى الوحدة الكاملة كأنهم فى المنفى.

يحيى حقى، بذوقه المرهف وشعوره الطاغى بالحياء، لا يتورط بشكل مباشر فى رصد مظاهر الشذوذ المثلى بين الرجال فى قصصه، لكن قصة «الفراش الشاغر» تقدم نموذجًا مهمًا لبداية علاقة مثلية هى بمثابة التمهيد الضرورى للموت الروحى ومضاجعة الموتى. لا يخفى صبى الحانوتى اشتهاءه للفتى المأزوم المحطم، وبمزيج من «الفعل» و«الكلام» يكشف عن شهوته المشتعلة: «فأخذ الصبى إذا جلس إليه الفتى التصق به، ووضع ذراعه فوق كتفه، وهبط به إلى خصره، لا يكلمه إلا بوضع الفم على الأذن ليهمس له بكلام، ولما ظن أن الطبخة قد نضجت وسوس له ذات يوم:

- سلم نفسك إلىّ إن كنت حائرًا بها، لا تتدلل ولا تخف. فداخل الدكان ظلام فيه نعش كبير يسعنا نحن الاثنين.

فكان الفتى ينحّى عنه الثعبان والبخر، ولكنه لا يغب ولا يتأفف لأن ذهنه سارح فى ملكوت القبور».

التصاق ووسوسة وإغراء بالهمسات واللمسات، وفى المقابل حياد بارد لا يستسلم ولا يرفض، وعندما يصل الأمر إلى ضرورة الاختيار والحسم، تتحول الموافقة على الإذعان لممارسة الشذوذ إلى شرط لاقتحام ملكوت الموتى ومضاجعة العروس؛ عندها يستسلم الفتى بلا إرادة ويوافق راضيًا مدفوعًا بشهوة شاذة مغايرة لمآرب صبى الحانوتى.

إذا كان الشذوذ الجنسى المثلى بين الرجال يجد له موقعًا فى العالم الإبداعى ليحيى حقى، فإن الشذوذ المثلى بين النساء، السحاق، بلا وجود حقيقى مباشر.

فى قصة واحدة تظهر إشارة غير صريحة إلى هذا النوع من الشذوذ. أم أحمد فى قصة «البوسطجى»، مجموعة «دماء وطين»، امرأة ذات خبرة وسمعة ذائعة فى الثقافة الجنسية: «معظم النساء يعرفنها، لكن القليل منهن من تعلم أن أم أحمد قد تمثّل فى بعض الأحيان- عندما تكون «رايقة»- مع التلميذة نصائحها، لتكون دروسها عملية أقرب للفهم، وأن هذه الدروس هى سبب اطمئنان فتيات كثيرات فى لياليهن الأولى مع أزواجهن، أو ارتفاع قيمة زوجات فى نظر رجالهن بعد هبوط وإعراض».

ما الذى يعنيه «التمثيل»، وكيف يكون الدرس «عمليًا»؟!. لا يصرح حقى بالكثير، لكن المعنى من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى المزيد من الشرح. إنها تمارس الشذوذ على طريقتها، وهى لا تفعل ذلك إلا مع القليلات اللاتى يرقن لها، وفى أوقات بعينها!. حال استعادة حقيقة زواجها أربع مرات، وهى زيجات تنتهى جميعًا بالفشل والطلاق: «بعد عشرة قصيرة»، فربما تكتمل أبعاد الصورة.

تجارة منحرفة

يمكن القول إن تجارة الشذوذ الجنسى جزء من تجارة الجنس، لكن ما يميزها هو الابتعاد عن الدعارة التقليدية بمكوناتها الشائعة، وتقديم «سلعة» مغايرة تناسب الشواذ والمنحرفين الباحثين عن إشباع تطلعاتهم غير السوية.

تجارة الصور العارية والكتب الجنسية تليق بالشواذ والمنحرفين، ومن يتهيأون للشذوذ والانحراف. الأسوياء العاديون ينفرون بالفطرة السليمة من البضاعة الرخيصة المبتذلة، أما غير الأسوياء، فى الشرق والغرب على حد سواء، فإنهم يقبلون على هذه النوعية من السلع التى تتوافق مع ميولهم.

فى قصة «مولد بلا حمص»، مجموعة «عنتر وجولييت»، يقدم حقى خصية عبدالمجيد شعبان. فى بداية عهده بالاتجار فى الكتب القديمة، يعرف شيئًا عن أسرار التجارة فى الكتب والصور المخلة بالآداب، ويلم بطقوس بيعها، وعندما يقرر السفر إلى منطقة القناة، فى سنوات الحرب العالمية الثانية، يكون من دوافع سفره ما يسمعه عن التجارة التى: «تدر هناك ربحًا وفيرًا».

على الرغم من العقوبات التى يتعرض لها مروجو الصور والكتب الجنسية الفاضحة، فإنهم لا يتخلون عن العمل وفير الربح الذى لا يخلو عندهم من اللذة. يستمر عبدالمجيد بعد خروجه من السجن فى العمل غير المشروع الذى يقوده إلى السجن، ويخفى فى ناحية من الدكان مجموعة من الكتب الجنسية والصور العارية: «فمن ذاق حلاوة هذه التجارة لا يسلوها».

الربح الوفير دليل على كثرة الزبائن المستهلكين للبضاعة السرية التى يجرّمها القانون، ولا بد من وجود سبب موضوعى يفسر مثل هذا الإقبال. فى البضاعة موضوع التجارة الرائجة انحراف عن الفطرة السليمة فى التعامل مع الغريزة الجنسية، لكن الارتباط ليس حتميًا بين الشذوذ والولع بهذه النوعية من السلع. الجنس بشكل عام، وليس الشذوذ الجنسى على وجه التحديد، يقف وراء الظاهرة التى تتسم عند المولعين بها باللذة الغرائبية.

فى سياق آخر، يتوقف حقى فى لوحة «قانون الضدين»، المجموعة نفسها، أمام التجارة المنحرفة من وجهة نظر تمزج القانونى بالأخلاقى: «هل تذكر تردد محاكمنا فترة غير قليلة فى الحكم على صور النساء العاريات بين البراءة والإدانة. قد مالت أخيرًا- فيما يبدو- إلى الإدانة، وقد أُدين بائع كئوس شراب لأن زخرفها اتخذ صور أجساد عارية للنساء، هذا مع أن بعض الحجاب قد يكون أشد خدشًا للحياء من العرى».

الاستدراك الأخير جدير بالاهتمام والتأمل: «بعض الحجاب قد يكون أشد خدشًا للحياء من العرى»، ذلك أن الابتذال ليس شكلًا ومظهرًا خارجيًا فحسب، بل هو رؤية أيضًا، وأنماط الابتذال والعهر جميعًا ينبغى أن تكون مرفوضة مدانة. قد يحار القانون فى التعامل مع التهمة الموجهة لبائع الكئوس، لكن الحس الإنسانى الأخلاقى لا يتردد فى الإدانة والرفض.

شجاعة الاقتحام

فى عدد غير قليل من قصص يحيى حقى، يلعب الجنس دورًا بالغ الأهمية فى تشكيل ملامح خصياته وتحقيق التجانس الفنى والقدرة على الإقناع الموضوعى، وبدهى أن هذا الدور يتحقق فى القصص التى يحتل الجنس فيها مكانًا بارزًا فى تجسيد الأحداث وتطور الشخوص.

القانون الأساس الذى يحكم حقى هو السعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق بين المكونات العامة للشخصية من ناحية، والدور الذى يقوم به الجنس فى البناء والتشكيل من ناحية أخرى. علاقة جدلية تحكم التوافق وتحدد مساره: طبيعة الشخصية، كمفهوم يضم مجموعة متداخلة متكاملة من العناصر، تؤثر بالضرورة على الموقع الذى يشغله الجنس فيها، وهذا الموقع يؤثر بدوره على طبيعة الشخصية، ويسهم فى تفسير سلوك وممارسات أخرى بعيدة عن الإطار الجنسي.

التوقف التفصيلى ضرورى أمام قصتين يهيمن عليهما الشذوذ الجنسى، وهما محكومتان بالقانون العام الذى يسيطر على رؤية حقى للجنس وخطورته فى البناء الفنى: «الفراش الشاغر»، «كأن»، والقصتان فى مجموعة «الفراش الشاغر».

انهيار طبقة

التباين الطبقى هو ما يضفى على قصة «الفراش الشاغر» بعدًا اجتماعيًا لا ينبغى إغفاله بالتركيز على الإطار النفسى الذى يوحى الظاهر المباشر ببطولته المنفردة، ذلك أن الجنس يتسم بالفشل ويصنع الإحباط. يفضى إلى الشذوذ والموت، ويقدم شهادة فنية واعية عن أزمة طبقة مأزومة مهزومة فى طريقها الحتمى إلى الانهيار والضياع.

يلح حقى كثيرًا على «كف» الأسرة كلها عن العطاء: «إن الأسرة تقترف عملًا لا حاجة لغير مثله إلى ستار إذا أُريد لطقوسه ألا تفسد فيبطل مفعوله، وهو نفض اليدين من دنيا الناس. هى عندهم عش زنابير، لا أمن إلا فى تجاهلها، وقنبلة زمنية لا بأس أن تطوف بها ولكن حذارِ من لمسها».

لا ينفصل الشاب العليل عن أسرته وطبقته، ولا يمكن له أن يفعل: «إنه سليل أسرة كفت عن الإعطاء، يريد كأسًا ينهلها جرعة واحدة دون أن تلتصق بشفته كدودة العلق، طلب المتعة لنفسه فدهمته قبل المتعة مسئولية. إنه لا يقبل إلا مسئولية يتطوع بها بإرادته وحريته ويكره أقل مسئولية تُفرض عليه. إنها جزية استعباد وغزو يهتك السر الذى تتزين من ورائه كرامته».

لم تعد لهذه الطبقة كرامة، بانعزالها عن الناس ونبض الحياة، وعندما يخوض الفتى العليل تجربة الزواج بامرأة يتصور ضعفها وانكسارها لأسباب طبقية، فإنه يتلقى ركلتها القاسية بعد أن تتلقى هى فشله وعجزه: «صبرت ليلة ثانية ثم فى الثالثة رفسته بقدمها وقالت له: نساء الصعيد خُلقن لرجال الصعيد، إننى أبول على نقودك وأناقتك وكلامك الحلو».

الحياة ليست كلامًا، لكنها أفعال، والطبقة الميتة لم تعد تملك إلا الكلام غير المنتج؛ كلام بلا خصوبة.

الفتى المريض العاجز المختل، المهيأ للسقوط فى هاوية الشذوذ، يواجه الصعيدية السوية العفية القوية القادرة على العطاء والراغبة فى الإخصاب. يقول «ظاهر» الفتاة إنها فقيرة مسكونة بالخجل والحياء: «لا تزال تلبس الملس المصبوغ المخرخش، وخفًا لا حذاء، لا تكشف عن وجهها إلا بمقدار، منهدة فى قبضة الحياء، إذا وجه أحد لها كلامًا غاصت فى الأرض».

يوحى الظاهر السطحى بحكم متسرع يصدره الفتى ويبنى عليه، ويراها وفق مقاييسه المتسرعة صالحة له ومهيأة للخضوع: «فتاة خام ساذجة، عينان سبالتان لا تقويان على توجيه النظر، وجبهة لا تبرق بفكرة، وجسد فى حالة شيوع تاهت فيه مفاتن الأعضاء، وشعر ملبد يرى من الآن مقدار سحره إذا غسلته وتهدل ضفائر مبتلة على جبينها وخديها، إنه سيعصره لها بأصابعه وشفتيه ويجد لسانه فى طعم رائحة الصابون ألذ خمر».

لا يقع حقى فى شرك الانتقال المفاجئ من هذا الظاهر السلبى الوديع إلى الباطن العنيف الشرس، الذى يتجلى بتمامه فى ليلة الزفاف، فهو يمهد لعملية الانتقال برغبة صغيرة تبديها العروس وتهمس بها لأمها وتنصرف حتى لا تتكلم الأم فى حضرتها، وتنقل أمها رغبة الابنة المنبئة بالإقبال على جديد غير ملحوظ فى ظاهر شخصيتها: «ما دمت سأتزوج فى العاصمة ومن رجل قد الدنيا، فأحب على الأقل أن تكون مُلة السرير من السلك الهزاز لا من الخشب».

من الظاهر الوديع الخجول الضعيف، تنتقل القصة عبر هذه الرغبة الموحية إلى عتبات التهيؤ لاستقبال الجموح الجنسى الذى لا يعرف الرحمة والشبع، ولا علاقة له بالحياء الاجتماعى الذى يدفعها إلى الكتمان، وهذا ما يتحقق فى ليلة الزفاف التى تحولها لغة يحيى إلى موقعة حربية تخلو من الندية والتكافؤ، يلقى فيها الفتى العليل المخدوع بالظاهر صدمة حياته الكبرى على الملة السلك، وتنقلب الفتاة الخام الساذجة إلى «وحش ضارٍ مفترس».

ينتهى دور الفتاة وتتوارى، ولا تنتهى القصة. تستمر البطولة معقودة للفتى العليل المهزوم، لكن حضور الفتاة الصعيدية يبقى ضروريًا ليمثل الخصوبة التى تحقق التعادل مع جدب وعقم الفتى، وغيابها حتمى ليهيئ ويمهد للانهيار التام الذى يصل بطليقها المهزوم المأزوم إلى تقبل أن يُمارس معه الشذوذ الجنسى بواسطة صبى الحانوتى، مقابل مضاجعة عروس سمراء، مثل الصعيدية، تموت قبل ساعات من زفافها.

الخلاص المستحيل

قبل أن يصل الفتى، ابن الطبقة العليلة المهزومة، إلى النهاية الشاذة المتوقعة، يخوض مغامرة البحث عن التحقق والتداوى من خلال علاقات جنسية يتوهم أنها قادرة على الوصول به إلى السيادة وإعادة الثقة؛ علاقات رخيصة مع العاهرات المتاحات للجميع، واللاتى تُعرض أجسادهن للبيع بثمن زهيد. إنه يحلم بالخلاص فى أحضانهن، ويهرب فيهن من ماضيه التعيس وفشله الجنسى الذريع فى الزيجة القصيرة التى تنتهى بصفعة تزلزله. من السمات المميزة للدعارة أنه لا حق فيها للبائعة سوى الحصول على المقابل المادى المتفق عليه، ولا واجب على المشترى إلا دفع الثمن. متحررًا من قيود «الحقوق» و«الواجبات»، ينطلق الفتى مهرولًا ليرتمى فى أحضان تاجرات الهوى: «ليس لواحدة منهن حق عليه فلا مسئولية عليه قِبلها، إنه يريد أن يشترى بالنقد لا بمبادلة شىء بشىء، هذه طريقة بدائية طواها الزمن والتمدن. كان فى أول الأمر لا يفرق بين واحدة وأخرى، ثم بدأ يتأنق فيبحث وينقب عن البائعة التى تجذب المشترين لبضاعتها جذب قطعة سكر لأسراب الذباب».

لا يبحث الفتى فى أحضان العاهرات عن الإشباع الجنسى، لكنه يراهن على علاج مستحيل لأزماته الروحية الطاحنة، ويراود الخلاص من هموم مستعصية. ولأن العاهرات يتعاملن فى الإطار المادى المباشر، فإنهن لا يقدمن له ما ينتشله من أزمته المعقدة، ولا يجد خلاصه الحقيقى إلا فى مضاجعة جثة العروس ليحقق التوافق الوهمى الذى يليق بالميت الحى.

هذه المضاجعة المفرطة فى شذوذها وندرتها، لا تؤكد القصة وقوعها بشكل صريح مباشر، لكن توحى بها ولا يستقيم الفهم بمعزل عنها، تشير إلى استمرار حضور الفتاة الصعيدية على الرغم من غيابها.

الجنس هو الرهان الأساس الذى يعتمد عليه الفتى للنجاة من جملة المآزق والتحديات والأزمات الروحية والوجودية التى تفسد حياته. الفشل الجنسى فى الزواج، وغياب التحقق فى العلاقات الهشة مع العاهرات، هو ما يقوده إلى النهاية الشاذة التى يصل إليها، ولأنه لا نجاة إلا بالموت ولا خلاص إلا مع الموتى، يرضخ للشذوذ الجنسى مع صبى الحانوتى، ويندفع محمومًا لمضاجعة العروس السمراء التى تموت قبل ساعات من زفافها. إنها النهاية الوحيدة المنطقية المقنعة، حيث الجنس الذى لا خصوبة فيه ولا حياة، لأنه إما شاذ أو مع الموتى، ومن هنا فإن الموت الذى تنتهى به القصة هو موت متحقق من قبل، وأشبه بالإعلان الرسمى عن موت قديم.

يبدأ الانهيار، الذى تتهيأ القصة للهبوط معه إلى نهايتها المحتومة، عندما يسمع الفتى عن العروس الراقدة فى ثوب زفافها، وعندئذ: «يتساءل بصوت متحشرج:

- بيضاء أم سمراء؟

ويجيبه صبى الحانوتى:

- سمراء، لعلها من الصعيد.

ولما سمع هذه الكلمة، انهد وأمسك بتلابيب صبى الحانوتى وهو يتوسل إليه بصوت مبحوح.

- دلنى على قبرها.

فهمس له:

- بشرط أن تقبل، بشرط أن ترضى.

وتسلل فى جوف الظلام شبحان: وحش مفترس يهضم الزلط، وروح تحطمت وتغضنت وغابت عنها رحمة الله!».

مع الاتفاق النهائى على الصفقة الشاذة التى تصل بالقصة إلى محطة الختام، يدله صبى الحانوتى على قبرها، كأنه يمهد له الطريق إلى قبره، ويرضخ الفتى راضيًا بالشذوذ، كأنه بهذا الرضا يقطع كل ما يتبقى له من علاقات سوية مع الحياة التى لم تعد تتسع له.

الخنق والمشنقة

فى قصة «كأن»، تأتى النشأة فى حى «زينهم» الشعبى، المكان الذى يوشك أن يكون من متاحف العاصمة: «التى يُنصح الزائر الغريب بزيارتها ضمن جولته».

من هذه البيئة، يستمد البطل ثقافته الجنسية ووعيه بما يسميه «عمارة الجنس»، ومن عائلته أيضًا، بتاريخها المعقد المتشابك الجالب للعلل والأمراض والخراب الروحى. يرتبط الجنس فى وجدانه بالقسوة والشر والعنف، وبمنظر المرأة كأقبح مثال للشراسة والفظاظة ودمامة الذوق، ويرتبط الجنس عنده كذلك بحركة «الخنق بالضغط على العنق».

هكذا تتشكل ملامح المأساة التى يقدمها حقى بأقصى ما يستطيع من رقة فنية هامسة، وابتعاد عن الصراحة الفجة المباشرة. المرأة المنبوذة المكروهة، والخنق اللذيذ الممتع، والميل الجارف إلى الشذوذ المثلى: «اترك هذا الجنس الآخر والتمس صحبة قرناء جنسك أنت من الصبيان فستجد عندهم راحة غليلك، فبعض الجنس أولى ببعض.

لم أكن أعلم أننى - دون صبية الحارة- أنفرد بهذا التخبط وحدى، وأننى بدأت أنسج حبل المشنقة الذى سيلتف حول عنقى، لا شك أن طينتى كانت غير طينتهم، ولكن ما السبب؟». البحث عن السبب يبدو مرهقًا محيرًا، ذلك أن الأمر يتعلق بمجموعة من العوامل المتداخلة المتشابكة المتكاملة. أهى طبيعة البيئة المكانية فى الحى الشعبى؟، أم هى التنشئة الأسرية السلبية التى يهيمن عليها النشاز والخلل، حيث يتكتل الأب والأم والأخ الأكبر لإحكام الحصار النفسى المدمر؟. أهو التقزز والنفور من النساء والعلاقات الجنسية السوية؟، أم أنه استعداد شخصى وليد مرض غامض أو علة مجهولة مردها إلى عوامل الوراثة؟. كل هذه الأسباب المفترضة تتجمع فى نسيج واحد لتمثل سببًا محتملًا، لكن العناصر الموضوعية العامة تنطبق على الجميع ولا تصلح للتفسير والتعليل، والأرجح كمون السر فى العلاقات الأسرية المعقدة التى تصادف شخصًا قابلًا للسقوط.

كانت الأم فى الرابعة عشرة من عمرها حين أنجبت الابن الأكبر: «ولما تجاوزت الأربعين وتقدد جلدها وغطت التجاعيد وجهها نزلت الحبة الثانية الباقية، وجئت أنا للدنيا».

بين الشقيقين أشقاء كثيرون ضائعون بين الإجهاض والقبر، وبفضل الأم العجوز تتولد كراهية النساء والجنس، وبفعل الشقيق الأكبر تتشكل رغبة الانتقام ومشاعر السخط والحقد: «كان من أشد الوحوش ضراوة فى معاملتى، النعجة تستأسد. وما ذنبى إذا كان أبى لم يعد مرة إلى داره وهو سكران إلا تحرش به وضربه ضربًا موجعًا، وضرب أمى أيضًا».

يتحالف الجميع لصناعة المأساة: الأب السكير، الأخ الشرس، الأم السلبية العاجزة عن منح عطاء الأمومة ورقتها.

صعود وهبوط

هذه الأسباب جميعًا بمثابة السبب الرئيس الذى يفضى إلى المحاكمة وانتظار الإعدام، بعد ارتكاب الجريمة الشنعاء: الاغتصاب والقتل خنقًا. التصريح المباشر يغيب عن القصة بالغة التكثيف، والتفاصيل لا وجود لها ولا اهتمام بها. الإشارات المحدودة دقيقة الصياغة كافية للكشف عن المخبوء وإضاءة الحدث: «وهنا دق رئيس المحكمة بالقلم على منصته وقال:

- هات الشاهد الأول.

ودخل والد أول صبى مات مقتولًا مخنوقًا مهتوكًا».

بفضل ولعه القديم بلعبة «الاستغماية»، حيث يتبارى اللاعبون فى الاختباء بعيدًا عن العيون، يعرف القاتل الشاذ المأزوم خبايا وأسرار التل الذى يعيش حى «زينهم» فى حضنه: «فأنا حين أنظر إليه من الزنزانة أدرك أنه لعب دورًا خطيرًا وحاسمًا فى حياتى».

خبايا هذا التل بمثابة المسرح الكبير المجهول الذى تدور فيه الأحداث الدامية، وفى أركانه الغامضة ما يضفى السرية ويحقق الستر. بعد موت الأب، يخلو العالم من آخر نسمة حانية، ويبدأ الأخ الكبير فى إنهاك شقيقه وإذلاله والتحرش به، كأنه يعوض من خلاله كل ما كان يفعله الأب السكير. لا يجد البطل المهزوم بديلًا حانيًا إلا فى الميل إلى الأطفال والتشبث بهم، فعندهم ومعهم يجد الأمان والرقة، وبهم يحقق شهوته الشاذة التى تغنيه عن الجنس السوى؛ لذة الخنق: «هأنذا أصعد التل بعد الغروب. يدى ممسكة بيد صبى صغير من أبناء جيرة الحى.. سمح الوجه وديع، يده ناعمة رقيقة. أبتسم له وروحى تئن من الضياع والوحدة والحرمان». هذه هى رحلة الصعود، وبعدها تغيب التفاصيل ليظهر مشهد الهبوط كاشفًا عما حدث بلا ثرثرة: «ونزلت من التل وحدى أقضم أظافرى وأذوق طعم الشراب المندس تحتها».

الصبيان الصغار هم البديل الذى يحقق إشباعًا يعز وجوده فى واقع متجهم بالغ القسوة والعنف، وهو الحاضر الذى يمثل امتدادًا منطقيًا للماضى وتمهيدًا للمستقبل الأسود. يموتون مقتولين مخنوقين مهتوكين، وبموتهم يحيا القاتل ويحس بلذة ونشوة، يختلط فيها الشذوذ بالجنون. قاتل هو وسفاح شاذ، لكنه أيضًا ضحية للقهر والقمع والاضطهاد، يدفع ثمنًا فادحًا لما ترتكبه أسرته من الجرائم المسيئة المدمرة. يتحد الراوى بالمروى عنه، ويندمجان فى شخص واحد. مغامرة المزيج هذه تضفى على القصة غموضًا شفيفًا؛ نزيل الزنزانة وقرينه المجذوب الذى يعود إلى عالمه منشطرًا بين شخصين: «سألنى أهلى: أين كنت؟.. أجبتهم: كأننى كنت فى حلم دهمنى فيه كابوس لعين فظيع. رأيتنى أحفر فى تل زينهم وبإرشادى أستخرج اثنتى عشرة جثة مهتوكة لصبية صغار، ماتوا خنقًا، وبقيت ضحايا أخرى لم يعرف أحد عددها إلا أنا.. رأيتنى وكأننى».

فى مفردة «كأننى» ما ينبئ بالقلقلة، ويهيئ لمزيد من الاختلاط والتداخل والغموض والارتباك.

أهو وهم كل ما مضى أم حقيقة؟ حلم، أم كابوس، أم مزيج منهما؟ المزيد من الجثث المهتوكة لصغار ماتوا خنقًا، والكثير من الجثث المجهولة ستبقى طى الكتمان لا يدرى بها أحد.

بـ«كأننى» هذه يتهيأ حقى للنهاية الوحيدة المنسجمة مع رؤيته الشاملة للشذوذ والانحراف الجنسى: «قطعوا كلامى قائلين: أتظل طول عمرك وليس لك قول إلا كان مسبوقًا بكلمة كأن.. تعبنا من كأن هذه.. ألا شىء عندك هو الحق والصدق والخبر اليقين».

تأرجح مقصود، ونهاية مفتوحة تحتمل التأويل، وهرولة فنية تبتعد عن الصدام المروع مع الشذوذ الجنسى، تلك الحقيقة المؤسفة القاسية التى لا يملك يحيى حقى إلا الإقرار بوجودها، ويأبى إلا أن يلتف حولها ويتحايل مسلحًا مناورًا بـ«كأن»!.