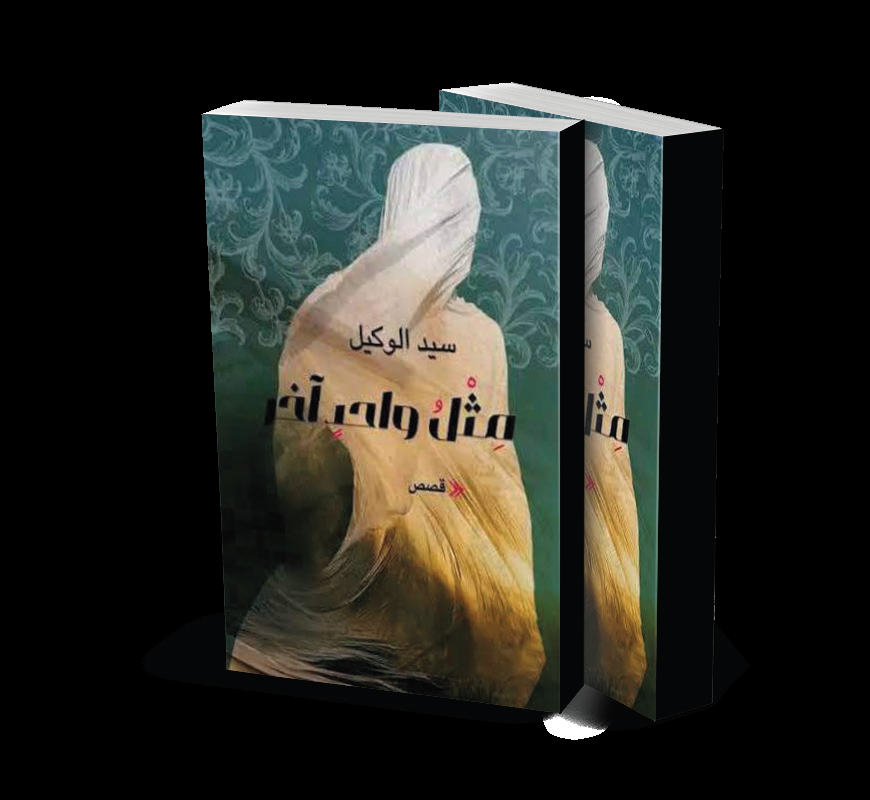

ذاكرة الوكيل.. فى «قصة حب صوفى»

فى مجموعته القصصية «مثل واحد آخر»، تتبلور انشغالات الكاتب سيد الوكيل فى اهتمامات وشواغل أبطال قصصه «البسطاء العظماء»، منها هواجس الموت، ومناقب الجسد، والأحلام، وكلها ترتبط بصيغة البقاء الذى يتجلى فيما تطرحه القصص من تساؤلات قلقة حول الخلود والفناء، منها: «مَن يحكى عن موت هؤلاء؛ مَن يقوم بدور عجوز الملاحم». الكاتب يقرر أنه سيقوم بهذا الدور، وفى الوقت نفسه يتركنا لحيرة جديدة؛ من سيروى عنه هو: «هل القصص تكتبنا؟».

قسم سيد الوكيل مجموعته إلى أربعة أقسام؛ الأول «ضفاف الحياة البعيدة»، وأدرج فيه ست قصص تعكس الأسى الإنسانى من خلال تناول تأثير الأشياء على الشخوص، وفيها لا نأبه للجسد كمجموعة أعضاء، لكننا نلمس آلامه مجسَّدة فى ذاكرة الأشياء؛ «المعانى، الروائح، التفاصيل، الأغانى، النسيان، الملابس»، كما نلمس التحولات الاجتماعية؛ حيث ننظر صورة العائلة فى قصة «شال لفاطمة»، ومسالب البيروقراطية المصرية مع محنة «سعد الطالع» فى «شرفات مغلقة».

وفى القسم الثانى «همس الأرواح» ثلاث قصص، تطرح أسئلة الوجود والعدم؛ فلا دليل على وجودك سوى الكتابة، وعبر الأسئلة تتكشف انشغالات الراوى: «إذن ابدأ بالكتابة عن نفسك»؛ عن الوجه والجسد، وعن مرثية ممتدة تتجاوز الرثاء الظاهرى لتكشف عمق الأسى الباطن؛ فإذا أردت أن تموت، فالحكاية بسيطة: «ليس عليك إلا أن تموت».

وفى القسم الثالث «انفعالات ليست لنتالى ساروت» خمس سرديات تخلو من الحكاية، وتحتفى بتفاعلات الحواس مع عوالم الجسد داخله وخارجه؛ الأماكن، الوقت، الكتابة، الألوان، الروائح، الذكريات، العشق، الحب، الشك، الخيانة، وترجمة ذلك فى نصوص حافلة بالرمزية الحسية والفلسفية.

أما القسم الأخير «حكايات عابرة» ففيه ثمانى قصص، مكتوبة باختزال شديد فى مشاهد تجريدية مرسومة بدقة وعناية، لكن بما لا يفقدها تلقائيتها كحدث فتتسرب إلى قارئها كحالات تعكس أثر الأشياء على المخلوقات؛ سجين، طائر، فقد، انتظار، والتبدُّد بين كلب وصاحبه، ومفارقات الحياة المكررة. وفى الختام تأتى «حكاية ننس» كقصة شجية بالعامية المصرية.

«مثل واحد آخر» مجموعة حافلة بالتجريب، وتعكس خبرات سردية متنوعة لكاتبها سيد الوكيل؛ عمليات بناء وهدم، وتركيب وتفكيك، وتكرار ومحو، ونموذج ذلك نجده فى قصة «مثل واحد آخر» التى حملت المجموعة عنوانها؛ إذ يضع المؤلف قارئه فى لعبة الاحتمالات؛ يشرك القارئ فى حساباته على طريقة التفاضل والتكامل، كما يلعب كراوٍ عليم بقارئه كأنه يعلمه كيف يكتب قصة؛ يحدد له «المكان، والزمان، وبداية ونهاية الحدث».

يهدى «الوكيل» مجموعته إلى «الصبى الذى قرأ الشوارع والوجوه»؛ وبما يعنى الإشارة للوجدان والذكريات وروائح السنين، وربما تكون «قصة حب صوفى» واحدة من أبرز القصص التى تمثل تلك النزعة؛ حيث الحنين الأوَّلى والأزلى الراسخ فى وجدان الكاتب، فالمكان هو شبرا؛ مركز الذاكرة البكر، وذلك الرابط الواقعى الثرى المتمثل فى عالم الباترونيست الحريمى. وصورة الأب الفنان الذى يتحقق فيه الفن؛ خيال مصمم الأزياء ودقة منفذ الديزاين فى الوقت نفسه، ففى محل والده يرى ذلك الصبى الفتاة صوفى، ويهيم بها شغفًا، لكنه يكتشف ذلك متأخرًا، لا يتحقق منه إلا فى أرذل العمر؛ حيث يعود الإنسان كهيئته الأولى فى فترة الطفولة؛ «الآن يدرك أن حضورها المبكر فى محل والده رسم الخط الرئيسى لحياته».

«قصة حب صوفى» على مستوى التكنيك هى قصة مركبة؛ نلمس فيها تلك الضفيرة التى تمزج بين لغة الحكى ولغة التدوين، كما أنها فى جانب منها تعتمد المباشرة كأداة جمالية من آليات السرد؛ ونلمس توظيفها بمهارة من خلال إبراز «بكورة» قصة الحب التى ربطت الصبى بالفتاة «صوفى منير حنا»، التى تعمل خياطة فى محل والده.

ذلك الشغف العذرى الذى ينهض فى قلب الفتى يتسرب إلينا عبر استخدام الكاتب التلصص كأدائية، وكذا الوقفات السردية، وبما يشكل حالة مزج فريدة فى سياق جمالى معرفى؛ فالكاتب يفكك تفاصيل عالم الباترونيست ويعيد بناءه فى الوقت نفسه؛ يحكى ويشير ويجسد.. وكأن هذا يتم بتلقائية، رغم ما يقابلنا من تنبيه تارة وتعليق تارة أخرى، فضلًا عن الإحالات المختزلة؛ حيث الإخبار عن تفاصيل عالم الباترونيست بشكل بسيط، والمتح من تاريخه الذاتى باستحضار الذكريات عبر الحفر فى الذاكرة، وهو حفر بلا ندوب فهو مشحون بلمسات شاعرية ولغة عذبة، بينما تتشكل المشهدية كاملة متمثلة فى وضعه لاحقًا وهو فى سن الشيخوخة؛ حيث يجلس على الكرسى وأمامه البحر يستعيد كل هذا الزمن فى لحظة تأمل فريدة متبصرة ومشحونة بالمشاعر الإنسانية.

القصة حافلة بمستويات من المكاشفة الذاتية؛ إذ يغوص الكاتب فى لا وعيه، لا ليقف على ماضيه الشخصى وحسب، إنما ليستحضر فيه التاريخ الجمعى؛ حيث جذوره، فالإنسان دون جذور يظل طافيًا على سطح الحياة بشكل عقيم، يظل هشًا ضائعًا، وبلا هوية، بينما تمنحه الجذور وجودًا وطاقة ودافعًا للنمو والتطور، تمنحه الإدراك، وتفتح أمامه أفقًا متسعًا لتأمل حياته.

ولنتأمل مع السارد ذلك الرابط المحورى بين مشهدين يشكلان جسد «القصة- الحياة» ليكشف الامتداد بين لحظتين؛ اللحظة التى قادته فيها واللحظة التى هو فيها الآن يتأمل ويروى فى الوقت نفسه مشهد البداية الذى التقطه وقدمه بسلاسة فى ثنايا السرد، وبشكل مباشر أيضًا؛ حيث «تجلس الفتاة السمراء صوفى منير حنا على ماكينة الخياطة، تتصفح إحدى المجلات المكومة على مقعد بجوارها، وتترك لساقيها براحًا ساحرًا يشع من تحت الجوب القصير»؛ ذلك المشهد المشحون بالشغف الذى رسم المخطط الحيوى لحياة الصبى؛ إذ صار لاحقًا هو كاتب تلك القصة.

وها هو الآن فى تلك اللحظة التى يجلس فيها على مقعد متحرك؛ «أمام بحر صامت بلا موج كأنما يشاركه وحدته» يستحضر المشهد الذى لم يكن يفكر أبدًا، أنه سوف يرسم المخطط الحيوى لحياته كلها. نعم كلها.. ففى صباه قادته إشارة الفتاة صوفى لاسم الكاتبة والمترجمة صوفى عبدالله، ومنذ ذلك الوقت ظل يبحث عن رواية لها، حتى وجد صدفة القبح والجمال على غلاف رواية «أحدب نوتردام» وبينهما اسم صوفى عبدالله؛ القبح مسخ مشوه اسمه كوزامودو، والجمال غجرية سمراء، اسمها أزميرالدا، تشبه صوفى منير حنا.

وها هو الآن على مقعد متحرك؛ «يرسم ابتسامة متهكمة من خيال رهن حياته بحب مستحيل. الآن يظن أن صوفى منير كانت مجرد طيف، خيال منحه عشقًا مراوغًا حتى إنه لم يعد يعرف أيهما صوفى منير وأيهما أزميرالدا»؛ فهل كان يحتاج للحظة كهذه، ليرى شغفه المخبوء؟.. و«لتبقى الكتابة هى الدليل الوحيد على وجودهما».. نعم للكتابة.ش