«يوسف» يبحث عن «إدريس».. لماذا فكّر «تشيخوف العرب» فى الانتحار؟

- قال عنه يحيى حقى «القصة قبل يوسف إدريس شىء وبعده شىء آخر»

- عذبنى الشك.. عندما قرأت ما كتبت رأيته لا يساوى شيئًا

- أنا أختلف عن كل الكُتاب «العاديين».. أكتب «رؤى» لا مسرحيات

- قال إدريس: عندما كتبت «الفرافير» لم أكن أبحث عن موضوع عادى أعالجه بالشكل العادى الذى يعالج به كتاب المسرح أعمالهم

- الطبيب مصدر إلهام الأديب.. فلماذا استسلم «إدريس» للعزلة؟

«أنا مُعذّب، لم أصل بعد إلى الإيمان بأننى هذا الفنان الذى يصفونه ويتحدثون عنه». قالها يوسف إدريس مطلع عام 1964، فإلى أى مدى هاجمت لحظات الشك مُبدعًا عرفه النُقّاد بـ«أمير القصة القصيرة»، أو «تشيخوف العرب»؟

كان ينفى دائمًا المقارنة مع تشيخوف

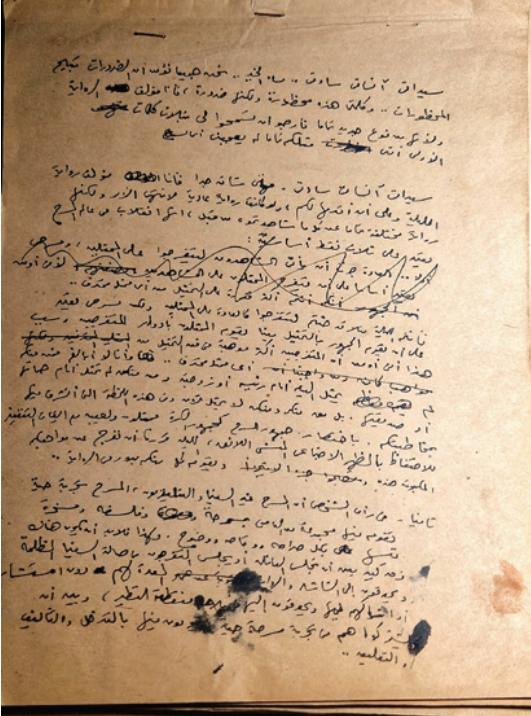

فى حوار لمجلة «الكواكب»، نُشر فى يناير ١٩٦٤، واختار له عبدالنور خليل عنوانًا لافتًا: «يوسف إدريس لا يعرف نفسه»! قال إدريس صراحةً: «كم من ليالٍ سهرتها حتى الفجر، وغادرت بيتى لأمشى على قدمى مسافات طويلة أفكر، حتى فكرة الانتحار خطرت على ذهنى أحيانًا! وحين أعود فى رحلة الفجر لأكتب، أجدنى خائفًا من الورق. أخاف من قلمى فقد لا يأت بجديد».

الانتحار؟! إلى هذه الدرجة كان الشك والحيرة يسيطران على إجابات يوسف إدريس فى حواره النادر، رغم أنه كان يحتفل بنحو ١٠ سنوات على احترافه الكتابة، وتحقيق إنجازات أدبية متعددة، حتى قال عنه يحيى حقى: «القصة قبل يوسف إدريس شىء، وبعد يوسف إدريس شىء آخر».

كتب عبدالنور خليل مقدمة طويلة، كلها احتفاء بيوسف إدريس وإنتاجه الذى «تتهافت عليه دور النشر الروسية والرومانية والعالمية»، لكن إدريس عاد للشكك مُجددًا فى متن الحوار، فقال: «يلازمنى إيمان بأننى لست هذا الكاتب الذى يتحدث عنه النقاد بإسهاب، ويقدمونه للناس بنعوت كثيرة. إن ذلك يعذبنى، ويجعلنى أشعر بشكل مدمر فى قدراتى. ومن أدرانى؟ لربما لست أنا ذلك الإنسان الذى يقولون إنه امتداد للقصة المصرية، أو الذى استطاع أن يقدم ملامح تطورية فيها. إننى ابن جيل حائر لم يستقر بعد فى حيرته، وقد يحدث غدًا أن يأتى غيرى أكثر براعة، وأكثر قدرة، وأدق تعبيرًا عن الملامح التطورية التى يترقبها النقاد. وأنسحب أنا إلى الظل، وأصبح مرحلة انتهت.

حين تقرأ هذه الإجابات بتلك النبرة، قد تجد فيها تواضعًا من كاتب كبير، وربما على العكس، قد تظن أن يوسف إدريس يراوغ باستخدام صياغات معينة، تبدو كأنه ينفى عن ذاته الثقة فى ريادة إبداعه، ويستكثر شهادات النقاد فى حقه، بينما هو فى الواقع يؤكدها، بالإشارة إليها نصًا فى سياق التعبير عن إحباطه وشكّه، فيقول بشكل آخر إنه «امتداد للقصة المصرية».

وهى طريقة لجأ إليها يوسف إدريس كثيرًا فى ندواته وتصريحاته الصحفية، حين كان ينفى أى مقارنة بينه وبين الكاتب الروسى أنطون تشيخوف، لكنه فى الوقت نفسه يستخدم كل إشارة توحى للقراء والنقاد بتأثره بـ«تشيخوف»، وجواز مقارنته به.

تعبيرات قاسية استخدمها يوسف إدريس فى الحديث عن حالته النفسية أمام الكتابة، لا تملك أمامها إلا أن تشعر بالتعاطف تجاه مُبدع كبير بلغت مُعاناته النفسية ذلك الحد. خصوصًا حين تضع فى خلفيتها الانطباع السائد عن شخصية يوسف إدريس كإنسان «مغرور» أو «متعجرف» أو «أسير لحالة استحقاق دائمة»!

قال إدريس: «إن فى داخلى كائن مُلح، قوى يصيح بى: اكتب.. اكتب. لكن الشك الذى يحيط بى يعذبنى، ويخلق عندى شعورًا بالعجز عندما أعود فأقرأ ما كتبت، فأعتقد أنه لا يساوى شيئًا».

وربما يكون ذلك شعورًا طبيعيًا بالمناسبة، ويلاحق كل الموهوبين أحيانًا، لكن من غير الطبيعى أن يتطور ذلك الشعور بالشك والحيرة لدى يوسف إدريس إلى حد قوله: «صدّقنى، أكثر من مرّة فكّرت فى أن انتحر. هكذا تصل أزماتى النفسية إلى التفكير فى الانتحار، هروبًا من هذا الشك، وإيمانا بأننى لم أحقق شيئًا بعد».

حالة نفسية مثيرة للشفقة حقًا. لكن هل تريد الاستماع إلى يوسف إدريس آخر، بنبرة مختلفة تمام الاختلاف. لنقرأ له حوارًا آخر، مع الصحفى نفسه، وفى المجلة ذاتها، بعد نحو ٧ أشهر فقط.

قصة عن «الخيانة الزوجية» لم يكتبها

«أنا أختلف عن كل الكُتاب»، بهذه الثقة الحاسمة تحدث يوسف إدريس فى حوار لمجلة الكواكب نُشر فى أغسطس ١٩٦٤، أى بعد أقل من ٧ أشهر على حواره السابق للمجلة ذاتها، وفيه كان الشك فى موهبته مسيطرًا على مجرى الحديث تمامًا.

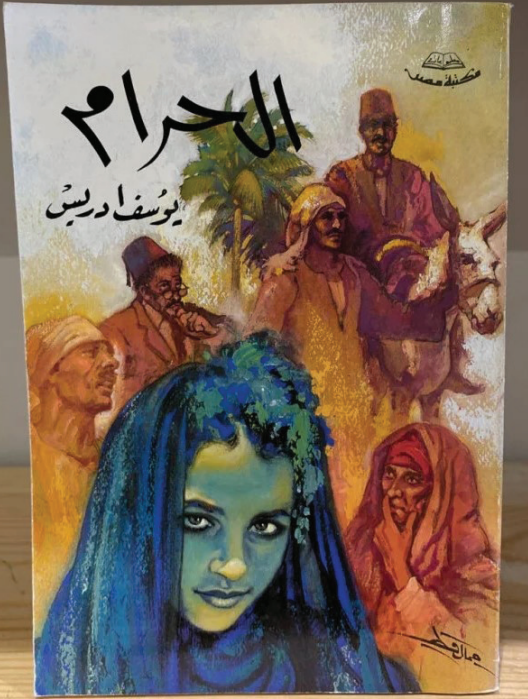

أمّا هُنا، فقد حقق العرض المسرحى لـ«الفرافير» نجاحًا كبيرًا، وفاتن حمامة تستعد لتصوير أول مشاهد فيلم «الحرام»، وها هو يوسف إدريس يبدأ فى كتابة مسرحية جديدة يرفض الكشف عن موضوعها، لكنه لا يرفض استعراض ثقته فى مواهبه هذه المرة، ويضرب مثلًا فى المقارنة بين أسلوبه، وأساليب الآخرين، ومن بينهم: سعد الدين وهبة، ونعمان عاشور على وجه التحديد.

قال إدريس: عندما كتبت «الفرافير» لم أكن أبحث عن موضوع عادى أعالجه بالشكل العادى الذى يعالج به كتاب المسرح أعمالهم. أنا أختلف عن كل الكُتاب، فلو أننا أمام مسرحية عن «الخيانة الزوجية» مثلًا، فالكاتب «العادى» يستطرد فى الحديث عن حب الرجل لزوجته، وإدراكه لانصرافه عنها، ثم اكتشافه خيانتها مع شخص آخر.

أمّا أنا، فلو تناولت هذا الموضوع لحاولت أن أجد فيه معنى جديدًا. سأعرض ملل الزوج من حياته الزوجية، وحنينه إلى الانطلاق، وحاجته إلى سبب مقنع للتخلص من زوجته. وعندئذ سأجعله يحاول أن يدفعها إلى الخيانة! سأجعله يأتى بأصدقائه إلى البيت، ويحاول بشتى الطرق أن يجعلها تتعلق بواحد منهم، بينما هى تظل مخلصة. وفى اللحظة التى ييأس فيها الزوج من أن تخونه زوجته، ويكف عن محاولاته. فى هذه اللحظة، سأجعلها تخونه!

هذه القصة الافتراضية الصادمة، هل نجد لها أثرًا بين سطور قصص وروايات ومسرحيات يوسف إدريس؟ أم أنها فكرة لم يكتبها بالفعل؟

أراد يوسف إدريس بضرب هذا المثل، الذى بدا وكأنه يطرحه عرضًا أمام محاوره، أن يمهّد للمقارنة بين فكره المسرحى «غير العادى» وأفكار غير من «العاديين» حسب تعبيره.

وللمقارنة، تحدث إدريس عن أسلوب نعمان عاشور مثلًا، وقد كانت أحدث مسرحياته فى ذلك الوقت هى «عيلة الدوغرى». وقال إن نعمان عاشور يرى فى واقع الحياة اليومية ما يثير السخرية والضحك أو ما يثير الرثاء والبكاء، فينقله إلى المسرح. ينقل الحياة كما هى من واقعها اليومى واصطدامه بالواقع.

أمّا سعد الدين وهبة، الذى كان فى الوقت نفسه يكتب سيناريو فيلم «الحرام» عن رواية يوسف إدريس، وعُرضت له فى ذات العام مسرحيتا: «كوبرى الناموس» و«سكة السلامة». قال يوسف إدريس إن سعد الدين وهبة يجد فى خضرة بطلة «كوبرى الناموس» رمزًا لمصر. ومن خلال الرمز يقول كل ما يستطيع أن يحيط به رمزه، ويضع على المسرح كل النماذج الواقعية التى عايشها.

أما «أنا» فالأمر عندى يختلف تمامًا، والحديث لا يزال ليوسف إدريس، أنا لا أنقل من الحياة، ولكننى أبحث عن «رؤيا مسرحية»، «رؤيا» تتجسد فيها معانى الحياة بعد أن أستقبلها ذهنيًا وأعايشها وأهضمها هضمًا كاملًا، وأختار لها إطارًا جديدًا، فنماذجى فى «الفرافير» مثلًا ليست نماذج إنسانية واقعية، والصلة بين السيد و«الفرفور» قد لا توجد فى الحياة اليومية، وإن كان تاريخ الإنسانية يؤكدها على مر العصور.

وهكذا فالكُتاب الآخرين، «كل الكُتاب» العاديين يكتبون مسرحيات «عادية»، بينما يوسف إدريس وحده يكتب مسرحيات «مختلفة»، لذلك يحب أن يصفها بأنها ليست مجرد مسرحية، وإنما «رؤيا»!

وجّه نصيحة علنية لـ«عبدالوهاب»، ثم وقع فى الفخ نفسه بعد 4 سنوات

لم تمنعه نجاحاته الأدبية عن الشعور بالندم والحيرة تجاه عمله الطبى. فى مطلع عام ١٩٦٤، برر يوسف إدريس هجرته لمهنة الطب بقوله «لم أجد فائدة فى أن أتحول إلى مفتش صحة». لكننى أدرك الآن كم خسرت. إننى أشعر بالانعزال عن الحياة، وعندما ينعزل الكاتب عن المنبع الحقيقى لمادة كتابته، يتحوّل إلى شخص لا علاقة له بالمجتمع الذى يعيش فيه. وقد تجرّعت مرارة هذا الإحساس لدرجة أننى قررت «العودة» إلى ممارسة مهنة الطب، لأعيش الحياة اليومية وأثرى بتجاربها.

وبعد نحو ١٠ أسابيع، فى أبريل ١٩٦٤ أرسل يوسف إدريس مقالًا قصيرًا لمجلة الكواكب، لينشر فى عدد خاص حول السد العالى، ووجه فيه الدعوة إلى الموسيقار محمد عبدالوهاب لزيارة أسوان. لماذا؟

كتب إدريس مقدمة لمقاله حول نشأة عبدالوهاب فى حى شعبى، وكيف اغترف إبداعه الأول من وحى التراث الغنائى الشعبى، حتى التقطته «الطبقة الحاكمة» فأصبح مطربًا للملوك، وانعزل عن محيطه الشعبى. وصار فنانًا تحكمه الحرفة، أو «صنايعى» منفصلًا عن الناس وطبيعة مشاعرهم.

وانتقد يوسف إدريس انعزال عبدالوهاب وانغماسه فى الرفاهية التى أفسدته، حتى اتجه إلى الخارج لكى يحاكى موسيقاه أو يقتبسها. وقارن بين عبدالوهاب وسيد درويش فى ذلك، مؤكدًا أن درويش لم يكن انفصاليًا ولا فرديًا فى فنه، عكس عبدالوهاب الذى جنى جناية كبيرة على الأغنية الجماعية والألحان النابعة من الشعب.

وبناء على مقدمة مقاله، نصح يوسف إدريس الموسيقار محمد عبدالوهاب بالخروج من عزلته، وزيارة أسوان ليعيش أيامًا مع بُناة السد العالى، «إن ذلك أجدى عليه ألف مرة من رحلاته إلى بيروت وأوروبا. أدعوه لزيارة قرى مصر ومناطقها الزراعية والصناعية، لكى يستعيد جذوره الشعبية».

كان إدريس متحمسًا للعودة إلى ممارسة مهنة الطب مطلع ١٩٦٤، للهروب من فخ العزلة عن منابع الإبداع فى الناس والحياة، ودفعه الحماس لتوجيه نصيحة مماثلة إلى محمد عبدالوهاب.

وبعد هذه الدعوة بأكثر من ٤ سنوات، جمعت الصحفية نِعم الباز كلًا من يوسف إدريس ومحمد عبدالوهاب فى حوار مباشر وجهًا لوجه على صفحات مجلة «آخر ساعة».

فى ديسمبر ١٩٦٨، كان يوسف إدريس قد حسم مسألة مزاولة مهنة الطب، وهجرها تمامًا، رغم أنه وصفها سابقًا بمصدر إلهامه، وأنه من دونها منعزل عن الناس. وحين سأله عبدالوهاب عن السبب، قال إدريس: أجبرتنى مشغوليات الكتابة على ترك الطب!

أليس تناقضًا أن تكون «مشغوليات الكتابة» هى سبب ترك ممارسة المهنة التى سبق ووصفها إدريس نفسه بأنها «المنبع الحقيقى لمادة كتابته»!

ربما لم يكن إدريس قادرًا على حسم صراعه الداخلى، لكنه رغم ذلك كان يرى فى نفسه القدرة على توجيه النصائح للآخرين بما لم ينصح به نفسه!

حين كتب يوسف إدريس المقال الذى وجّه فيه نصيحة إلى محمد عبد الوهاب عام ١٩٦٤ كان هو نفسه لا يزال متأثرًا على المستوى الشخصى بالاختيار الصعب بين اعتزال ممارسة الطب نهائيًا للتفرغ للكتابة، أو الإبقاء على ممارسة الطب حتى لا ينفصل هو الآخر عن الناس هو الآخر، مصدر إلهامه. لكنه فى كل الأحوال، فعلها لاحقًا وطلّق الطب نهائيًا، فهل انعزل، ثم انعزل، حتى صار هو الآخر أشد انشغالًا بمقالات الملوك والرؤساء، من انشغاله بالناس والأدب؟!