فى ذكرى مولده.. نجل شوقى جلال يروي حكايات خاصة عن سيد الترجمة

- لم يكن يغوص فى عمله بعقله ومنهجيته فقط بل بكل عواطفه

- شغُف بـ«كازانتزاكيس» وترجمَ «المسيح يُصلب من جديد» بدموعِه

لا ينضب معين المبدعين الحقيقيين أبدًا حتى برحيلهم عن دنيانا، فما تركوه من علم ومعرفة وجمال سيظل نبعًا تنهل منه الإنسانية كلها، ومهما طال الزمان ستظل تجربتهم ومسيرتهم نموذجًا للأجيال الجديدة تتعلم منه كيف تسلك طريق النجاح والإبداع.

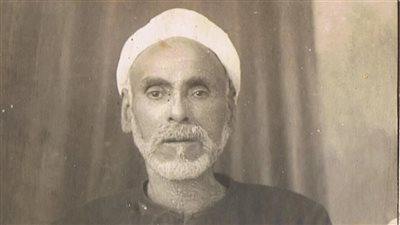

من بين هؤلاء المفكر والمترجم الكبير شوقى جلال، الذى حرص المركز القومى للترجمة على إقامة احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاده فى 30 أكتوبر 1931، بعدما ترك خلفه مكتبة عظيمة من المؤلفات والأعمال الجادة الحقيقية، وتراثًا ضخمًا من الترجمات التى تعد نموذجًا محترفًا وعلميًا فى فن الترجمة.

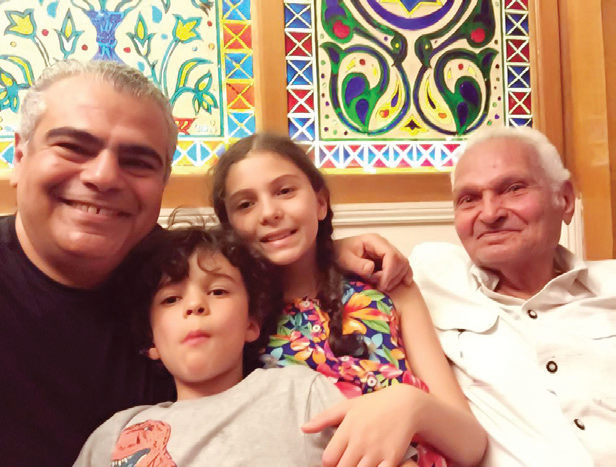

الاحتفالية التى عقدت فى 30 أكتوبر الماضى، داخل قاعة «طه حسين» بمقر المركز القومى للترجمة، شهدت حضور عدد كبير من المبدعين والكُتاب الكبار، وكان أهم ما شهدته كلمة خالد شوقى جلال، نجل المفكر الكبير، والتى تضمنت الكثير من المعلومات عن سيرة الراحل، إلى جانب عدة رسائل كتبها الابن لوالده خلال الكثير من أسفاره ورحلاته، تستعرضها «حرف» خلال السطور التالية.

مساءُ الخير

سعيدٌ جدًا بوجودى معكم اليوم.

أولًا أودُّ أن أشكرَ الدكتورة كرمة سامى وكلَّ من كان خلفَ هذه الاحتفالية من فريق المركزِ القومىِّ للترجمةِ بوزارةِ الثقافة.

أتصوّرُ أنَّ الوالدَ العزيزَ شوقى جلال كان سيكون سعيدًا جدًا أن يتزامنَ الاحتفاءُ به مع تكريمِ الفائزين فى الدورةِ الأولى لمسابقةِ رفاعةَ الطهطاوى. كان دائمًا مؤمنًا بالشبابِ وطاقتِهم، وكان أيضًا يرى أنَّ رفاعةَ الطهطاوى، الشيخَ الأزهرىَّ، رمزٌ لقدرةِ مصرَ على أن تنفتحَ على العالمِ وتطوّرَ من فكرِها مع الاحتفاظِ بهويةٍ مستقلّةٍ دونَ جمود.

فى الحقيقة، كلُّ مشروعٍ فكرىٍّ أو ثقافىٍّ أو حتى تجارىٍّ أصيل ونابع من حب الناس والوطن، جوهرُه تجربةٌ إنسانية.

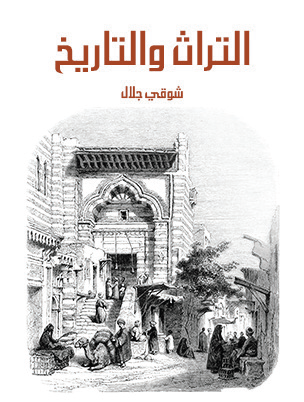

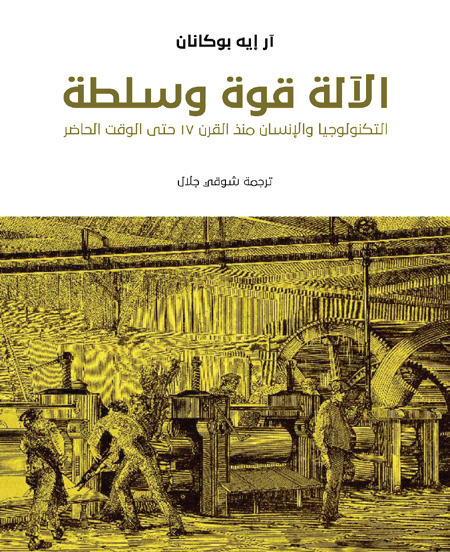

لذلكَ لن أتحدّثَ اليومَ عنِ التجربةِ العمليةِ لشوقى جلال، ولا عن مشروعِه الفكرىِّ التنويرىِّ الذى بذلَ فيه حياتَه. لن أتحدّثَ عن ترجماته ومؤلفاتِه مثل التنوير الآتى من الشرق، والإسلام والغرب، وبنية الثورات العلمية، وإفريقيا فى عصر التحول الاجتماعى، والأخلاق والسياسة، والترجمة فى العالم العربى، والتفكير العلمى والتنشئة الاجتماعية، والمصطلح الفلسفى وأزمة الترجمة، والمثقف والسلطة فى مصر، وثقافتنا وروح العصر، وغيرها من عشراتِ الأعمالِ التى أثرتِ المكتبةَ العربية.

وكذلك، لن أتحدّثَ عن منهجِه فى العمل، خصوصًا فى الترجمةِ، كاستقلاليّتِه فى اختيارِ ما أرادَ أن يُترجِمَ حتى يظلَّ أمينًا على مشروعِه التنويرى، كيفَ كان يحرصُ على مقدمةِ المترجِم، تأكيدًا على استقلاليتهِ وأيضًا وفاءً لمسئوليتهِ تجاه القارئ، الهوامش، التدقيق فى ترجمةِ المصطلحاتِ الجديدة وابتكارِ كلماتٍ جديدةٍ أحيانًا، وغيرها من سماتِ عملِه.

وأيضًا لن أتحدّثَ عن كيفَ خذله البعضُ خلالَ رحلتِه، من أفرادٍ ومؤسسات، وكيفَ استمرَّ نحوَ تحقيقِ مشروعِه بإصرارٍ وتحدٍّ واستقلالية.

هذا كل ما لن أتحدثَ عنه.

لكننى اليوم أودُّ أن أتحدثَ عن تجربةٍ إنسانيةٍ عشتُها معه منذ طفولتى، تجربةٌ بسيطةٌ لكنها فى نظرى تسلّطُ الضوءَ على بُعدٍ إنسانىٍّ ربما كان محوريًا فى تشكيلِ رحلةِ شوقى جلال العملية وإنتاجِه وتوجهاتِه، وكذلكَ مشروعِه الثقافىِّ التنويرىِّ.

ربما ما قد لا يعرفُه البعضُ عن شوقى جلال هو عشقُه لأدبِ الأطفالِ وأدبِ الرحلاتِ والمغامرات. فبقدرِ اهتمامِه بالعلمِ والتفكيرِ العلمى، كانت له أيضًا نظرةٌ رومانسيةٌ حالمةٌ للحياة. كان هذا جليًّا فى شغفِه بأعمالِ نيكوس كازانتزاكيس، وكيفَ ترجمَ رواية «المسيح يُصلب من جديد» بقلمِه ودموعِه، كما كان يقولُ دائمًا. هكذا كان يغوصُ فى عملِه بعقلِه ومنهجيتِه، ولكن أيضًا بكلِّ عواطفِه.

فى طفولتِى، كتبَ لى خصيصًا قصصًا، ومن خلالِها نما إدراكى بالعالمِ الذى نعيشُه بأفكارِه وصراعاتِه. كانتِ القصصُ غالبًا فى صورةِ خطاباتٍ ورسائل، ولحسنِ الحظِّ وبفضلِ والدتى العزيزة، ما زلنا نحتفظُ بكلِّ قصةٍ من هذهِ القصصِ بخطِّ يدِه.

اليوم، ما أودُّ أن أشاركَكم إياه هو رسالةٌ منى إلى شوقى جلال؛ رسالةٌ بها لمحاتٌ وومضاتٌ من حياتِنا معًا، قد تلقى الضوءَ على الإنسانِ فى جوهرِ مشروعِه الثقافى ورحلتِه العملية.

وماذا عن البحر؟

القاهرة.. 1978

كان عمرى وقتها حوالى سبع سنوات. أجلسُ فى حجرتى الصغيرة، محاطًا بمئاتِ الأوراقِ التى تحوى قصصًا كتبْتَها لى. كان السندبادُ البحرىُّ بطلَها، يجوبُ البحارَ والمحيطاتِ مكتشفًا عجائبَ البشرِ والناس، ليس بحثًا عن جاهٍ أو مال، وإنما كانت أكبرُ غنائمِه من أسفارِه ومغامراتِه هى أن يعودَ لأهلِه وناسِه بقصةٍ وحكمةٍ جديدة؛ أو هكذا كان سندبادُك فى عالمى. كان السندباد، كما وصفته فى قصصِك لى، يعيشُ فى قصرٍ عالٍ لا مثيلَ له فى الدنيا، لكنه لم يكن راضيًا. وكلما تجوّلَ فى حدائقِ قصرِه اللا متناهية، كان ما يدورُ بخاطرِه، وهذه كلماتُك بالحرفِ الواحد:

«نفسى أبقى زى العصفور، حر، أطير هنا وهناك، أغنّى وأرقص وأفرح وأشوف بلادَ الدنيا، القريبة والبعيدة، أقابل ناس وأشوفهم عايشين إزاى، بيتكلموا إيه، بيرقصوا ويغنّوا إزاى، أتفرّج على البحارِ والعجايبِ اللى فيها، وأغوصُ فى الأعماقِ أشوفُ فيه إيه جواه، أطيرُ فوق السما فوق السحاب، أمشى وأعوم وأطير، أقرأ عن الدنيا وتاريخِها وأكتب عن كل اللى شفته، علشان غيرى يقرأ ويعرف ويقول يا سلام، وأنه بالإمكانِ أفضلُ مما كان».

وبعدَ مئاتِ الصفحاتِ من قراءةِ حواديتِ رحلاتِ سندبادِك، تختتمُ المجموعةَ بكلماتِك: «ورجع السندبادُ وعاشَ مع مراته وأولادِه فى التباتِ والنبات، وكتبَ قصتَه علشان تتحكى للصبيانِ والبنات، ويبقوا زى السندباد، يحبوا الدنيا والناس، والسفرَ والرحلات، وفيهم جرأةٌ وشجاعةٌ كمان، ويعرفوا أن العقلَ هو أحسنُ حاجةٍ عند الإنسان.. وزادَ السندبادُ: الدنيا يا أولاد زى الكتاب، كل بلدٍ صفحة. فيها حكاياتٌ وكلام، واللى يسافر ويتفرج يعرف أكتر، لكن الحياة كمان للعاقلِ الشجاع».

مرسى مطروح.. 1979

نتسلقُ معًا التلَّ الذى يحيطُ بخليجِ روميل، نحوَ البحرِ المفتوحِ حيثُ الصخورُ والأمواجُ الهادرةُ التى ترتطمُ بالصخور فيرتفعُ رذاذُها إلى السماءِ، أو هكذا بدت لى. كنا وحدَنا، فالجميعُ يستجمُّ حولَ مياهِ الخليجِ الهادئة. نرتقى صخرةً عالية، ووسطَ الأمواجِ المتلاطمةِ والرذاذ، كنا ننادى البحرَ باسمه بأعلى صوتِنا، ننتظرُ الموجةَ التالية، ثم ننظرُ إلى بعضِنا ونبتسم، وكأنَّ البحرَ قد باحَ لنا بسرٍّ من أسرارِه.

القاهرة.. 1980

تتتابعُ مجموعاتُ قصصِك لى، من السندبادِ إلى «الولد الشقى» الذى لم يتوقف عنِ الملاحظةِ والمقارنةِ والسؤال، إلى أن حلَّ على سفينةٍ اسمُها البيجل، وطاف البحارَ والمحيطاتِ، ينزلُ فى جزرٍ لم تطأها قدم، يسجل ملاحظاتِه عن مختلفِ الكائنات، من حيوانٍ ونبات، ليجمعَ كلَّ هذهِ الملاحظاتِ فى كتابٍ غيّر نظرةَ الإنسانِ للإنسان، وكذلك نظرتَه للعالمِ الذى يعيشُ فيه. هكذا قدّمتَ لى تشارلز داروين، سندبادًا آخر وبحرًا آخر.

الإسكندرية.. 1982

أتذكرُ عشقَك للإسكندرية. كنت أتبعُ خطواتِك التى كانت تنجذبُ تلقائيًا نحوَ البحر. نمشى معًا بلا توقّفٍ من محطةِ الرملِ حتى المنتزه. نتوقّف أحيانًا فقط للنظرِ إلى البحر نحو الأفق، كأنَّ أعينَنا مثبتةٌ على ستارةِ مسرحٍ على وشك أن تفتح. توقفْنا يومًا أمامَ تمثالِ عروسِ البحرِ والأشرعةِ للفنان فتحى محمود، وحدثتنى يومَها عن الأساطيرِ القديمةِ وآلهةِ البحر، وكيفَ يحكى التمثالُ قصةً خياليةً لنشأةِ الإسكندرية.

بحر الشمال.. 2005

كان عمركَ قد تجاوزَ السبعين، ولكنك شرعتَ فى رحلاتٍ لم تتوقف حولَ العالم: الهند، الصين، كوبا، المكسيك، البرازيل، جنوب إفريقيا، نيبال، وغيرها من البلاد، كأنك تحقق حلمًا طالَ انتظاره، ربما حلمَ السندباد. لم أكن معكَ فى رحلتِك البحريةِ هذه من شواطئِ أسكتلندا إلى النرويجِ عبر بحر الشمال، ولكنى أتذكرُ البريقَ فى عينيك عندما حكيتَ لى كيفَ كنتَ تتجه إلى مقدمةِ المركبِ وهى تشقُّ بحرَ الشمال ببردِه الشديدِ وأمواجِه التى لا ترحم، حيث الأمطارُ لا تتوقف. لكنه البحر، بقسوته وغموضه ومفاجآته، هو ما كان يجذبكَ دائمًا.

جزيرة سكياثوس باليونان.. ٢٠٢١

كنتُ أقضى إجازةً قصيرةً مع أسرتى بجوارِ الشواطئِ الصخريةِ لجزيرةِ سكياثوس الصغيرة. نبهنى الهاتفُ بوجودِ بريدٍ إلكترونى منك، فتحته لأجدَ المسودةَ المطولةَ من سيرتِك الذاتية، أو «شهادتك» كما كنتَ تفضلُ أن تطلقَ عليها. كان عنوانُها وملخصُ مضمونِها «سنوات العمر وحصاد الهشيم». وجدتُ بعضَ سطورِها حزينةً لكن بلا يأس، وبعضَها يحملُ أملَ الماضى وقلقًا من الحاضرِ والمستقبل، لكنك ختمتَها بنبرةٍ من العزيمةِ والإصرار وإيمانٍ بأنَّ الشبابَ قادرٌ على دفعِ السفينةِ إلى الأمام، وأنَّ مياهَ النيلِ لا تجرى أبدًا إلى الوراء.

كنتُ بالصدفةِ أعيدُ قراءةَ روايةِ العجوز والبحر لهمنغواى، قصةُ صيادٍ عجوزٍ يعيشُ فى قريةِ صيادين، اعتادوا الصيدَ فى المياهِ القريبةِ الضحلة، مكتفينَ بما تجودُ بهِ الخلجانُ من سمكٍ صغيرٍ يسدُّ جوعَهم، فهكذا عاش آباؤهم. قرر الصيادُ العجوزُ يومًا أن يتجهَ بقاربِه إلى البحرِ المفتوحِ وحده، فالبحرُ صديقُه الذى لا يخون. رمى خيطَ سنارتِه وانتظر، وبعد ساعات، التقطت سنارتُه سمكةً ضخمةً، ربما أكبرَ من قاربِه. ظلَّ العجوزُ يصارعُ السمكةَ ويحاولُ السيطرةَ عليها ليعودَ بهذا الصيدِ الثمين إلى أهلِ قريته، حتى يروا ما يحملُ البحرُ المفتوحُ فى أعماقِه. مرت أيام، وبعد صراعٍ عنيف، استسلمت السمكةُ بعدَ أن أنهكت. استعاد الصيادُ العجوزُ سيطرتَه على قاربِه وهمَّ بالعودةِ إلى قريتِه بغنيمتِه، تغمرُه نشوةُ الانتصار. لكن فى طريقِ العودة، جذبت رائحةُ دمِ الغنيمةِ أسماكَ القرش، التى أحاطت بالقاربِ وراحت تلتهمُ لحمَ السمكة. عندما عادَ الصيادُ العجوزُ، لم يبقَ من السمكةِ إلا هيكلُها العظيم. تركَ العجوزُ الهيكلَ بجانبِ قاربِه على شاطئِ القريةِ وذهبَ لينام، تغمرُه مشاعرُ الحزنِ على ضياعِ صيدِه بعدَ هذا الصراع، والحسرةِ على ما كان بالإمكان. استيقظَ فى الصباح، ليجدَ أهلَ القريةِ جميعًا حولَ هيكلِ السمكة، مفتونينَ بحجمِها. رأى البريقَ فى عيونِ شبابِ القريةِ وكأنها تقول: «نعم، بالإمكان أفضلُ مما كان».

أتممتُ قراءةَ الرواية وعدتُ إلى رسالتِك عن سيرتِك الذاتية «سنوات العمر وحصاد الهشيم». قرأتُها مرةً ثانيةً وأرسلتُ لكَ ردًا من جملةٍ واحدة: «وماذا عن البحر؟» كان ردُّكَ سريعًا، وأيضًا بجملةٍ واحدةٍ مصحوبةٍ بابتسامة: «وماذا عن البحر يا صديقى؟».

فى الحقيقة، لم أعرف ماذا كنتُ أعنى بسؤالى وقتَها. كان مجردَ خاطر.

لكنى ربما أعرفُ الآن.

فالبحرُ هو الفضولُ والرغبةُ فى الاكتشاف؛ البحرُ هو التحدى، وهو أيضًا الجسرُ بينَ الثقافات. البحرُ هو الانفتاحُ على الآخر. البحرُ هو الاستقلالية، والجسارة، والاعتزاز، والثقة بالنفس، وأيضًا الثقةُ بما يمكنُ أن يكون. البحرُ حركةٌ دائمةٌ بلا سكون. البحرُ هو الثقةُ فى الهوية، ففى البحرِ المفتوح، وكما تعلّمتُ مؤخرًا من الملاحين المحترفين، لا يمكنكَ أن تحددَ موقعَك فى البحرِ إلا بمعرفةِ موقعِ الآخرين.

البحرُ ورمزيتهُ كان عالمَك وإطارَ مشروعِك الفكرىِّ ورسالتِك. لم يتجسدْ ذلك فى أعمالِك من تأليفٍ وترجمةٍ فقط، بل فى تجربةِ حياتِك ككلٍّ وفى تفاعلاتِك وتأثيرِك على كلِّ من شاركَك الطريق. هكذا كنتَ دائمًا ملاحًا مستقلًا، تشقُّ طريقَك بجسارةٍ وإيمانٍ بأنَّ هناك الأفضل بعدَ الأفق.

أما عن «حصاد الهشيم»، نعم، لم تحصد الكثير، كما التهمت أسماكُ القرشِ ببطونِها المنتفخةِ وأسنانِها الحادة صيدَ العجوزِ الثمين، ولكن الهشيمَ الذى تبقّى- كما هيكلُ السمكة- سيظلُّ رمزًا وإلهامًا وتذكرةً أن «بالإمكان أفضلُ مما كان».

البحر الأدرياتيكى.. 17سبتمبر 2024

كانت هذه الذكرى الأولى لرحيلِك. أردتُ أن أحيى هذهِ الذكرى بطريقةٍ مختلفة. سألتُ نفسى: «وماذا عن البحر؟»- كنتُ أعرفُ الإجابةَ هذهِ المرة. بدأتُ أتعلمُ الملاحةَ الشراعية، وفى يومِ ١٧ سبتمبر، كنتُ فى وسطِ البحرِ الأدرياتيكى، لا أرضَ فى الأفق، الأمواجُ عالية، والرياحُ تقتربُ سرعتها من ٤٠ عقدة، تحتضنها الأشرعةُ وتميلُ المركبَ بحدةٍ فى الاتجاهِ المقابلِ لاتجاهِ الرياح. تذكرتُك وكتبتُ «وداعًا سندباد» على ورقةٍ، واتجهتُ إلى مقدمةِ السفينة، وأطلقتُها فى الهواء، متذكرًا إيّاك.

ولأننا اليومَ نحتفلُ بيومِ ميلادك، فلن أختم رسالتى إليك بعبارةِ «وداعًا سندباد»، بل بـ«أهلًا بولادةِ كلِّ سندبادٍ جديد»- كلِّ سندبادٍ جديدٍ تلهمُه رحلتُك وتجربتُك الإنسانية والعملية ليبدأ هو أو تبدأ هى رحلتَه أو رحلتَها باستقلالية، شجاعة، وعقلانية، مؤمنًا أو مؤمنةً أنَّ بالإمكانِ أفضلُ مما كان، وأنَّ مياهَ النيلِ لا تعودُ أبدًا إلى الوراء.