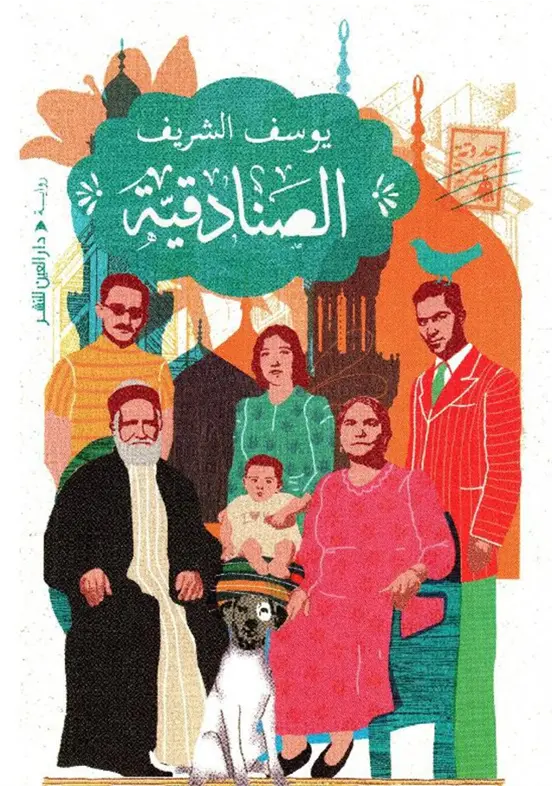

يوسف الشريف: «الصنادقية».. أن تنجو من غواية القراءة

- أنت هتنزل معايا الشغل من بكرة.

قبل أن يتم أبى جملته أدركت أن الأيام الوردية - أو الأيام التى كنت أُطلِق عليها أيام الرز بلبن - ذهبت بلا رجعة. كنت وقتها فى الصف الثانى الإعدادى، محبًا للقراءة، بل أستطيع أن أعترف أننى كمراهق وقعت فى غواية القراءة، وهى غواية لو لم يتم تداركها يمكن أن تذهب بك للعباسية - والعباسية فى العامية هى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية - وشخصية «دون كيخوته» خير دليل على ذلك.

فى الطفولة كنت محبًا للقراءة، جدتى تشترى الجورنال كل يوم، علمتنى القراءة والكتابة قبل الالتحاق بالمدرسة، ولكن الوقوع فى غواية القراءة كاد بالفعل أن يودى بى لولا تدارك أبى لذلك مبكرًا. ففى المرحلة الإعدادية بدأت فى إهمال دروسى المدرسية، كنت مختالًا فخورًا بكل ما قرأت، فخورًا فخرَ الجاهل بجهله، كنت أسعدُ عندما أصحّح المعلومات الخاطئة التى يقع فيها المدرسون، تسبب هذا فى حرج لعددٍ من المدرسين الذين ذهبوا واشتكوا لأبى من أننى أحرجهم أمام تلاميذهم، وأتكبر عليهم لأننى أستعرض أمامهم المعلومات التى قرأتها بالتحديد التاريخية.. مادة التاريخ التى سببت الرعب للطلاب فى الإعدادية والثانوية لم أنقص أكثر من درجة فيها، ربما كانت الدرجة بسبب خطى السيئ الذى وصفته جدتى بأنه أسوأ من نكش الفراخ.

شكاوى المدرسين جعلت أبى قلقًا على مستقبلى، عادت إلى ذهنه صورة المثقف مشعث الشعر مهمل الثياب الذى يجلس على مقهى بوسط البلد، الصورة النمطية للمثقفين التى تم وضعها فى عدد من أفلام السينما، هذا النوع من الفن الذى يحبه أبى، فقد كان حريصًا على أن يذهب بنا للسينما فى كل مناسبة، والذى جعل السينما هى خروجتى المفضلة. أراد أبى أن ينتشلنى من غواية القراءة بالعمل معه فى تجارة الخيوط بالصنادقية.

جاءت أسرتى من طهطا بصعيد مصر إلى القاهرة التى ينادونها مصر، فى فجر القرن الماضى. يُقال إن عائلتنا لُقبت بـ«الشريف» لأن نسبها يمتد إلى الحسين بن على رضى الله عنه وحفيد النبى عليه الصلاة والسلام، ربما لهذا السبب حين هبط جدى عبداللطيف الشريف للقاهرة قرر أن يسكن بجوار الحسين. المنطقة التى تُولد فيها الحكايات والخرافات والأساطير مع ميلاد كل طفل جديد. والتى فى كل ركن وحجر فيها حكاية.

توارث الأبناء والأحفاد، وأحفاد الأحفاد المهنة المهددة بالانقراض، فالعمل الأساسى هو العقادة، والعقادة هى غزل الحرير الذى يوضع على ملابس أبناء الذوات فى صعيد مصر بالتحديد، أو فى القطر العربى عمومًا. ومع مرور الأيام يقل ارتداء الملابس التقليدية كالجلباب المزين بالحرير، وبالتالى يقل عدد العاملين بالصناعة. يقول عباس العقاد فى كتاب «أنا» الذى يروى فيه جزءًا من مذكراته، أن اسم العقاد هو اسم عائلته التى كانت تمارس تلك التجارة فى أسوان، والعجيب أنه وصفها أيضًا بأنها صناعة وتجارة مهددة بالانقراض فى عصره، بسبب اعتماد الناس على الملابس العصرية وتركهم الجلباب الذى يُنظر إليه على أنه «زى تراثى».

فى كل الأحوال أرى أن «العقادة» هذه التسمية التى أُطلقت للمهنة بسبب تعقيد أسلوب بنائها وصناعتها وتكوينها وتشكيلها، هى أقرب ما يكون لنسيج الكتابة وبالتحديد الرواية.

بعد أسبوع من العمل مع أبى تأكدت من أن أيام الرز بلبن بالفعل ذهبت بلا رجعة، فقبل ذلك حين كنت أذهب بصحبته للدكان الذى ورثه من جدى كان يأتى لى بطبق من الرز بلبن وأجلس معززًا مكرمًا على «البنك» هذه الطاولة الخشبية العريضة التى تشبه المصطبة والتى يتم البيع عليها والتى تتصدر الدكان.

ولكن فى هذا الأسبوع وجدت تعاملًا مختلفًا، لا وجود للرز بلبن، بالكاد وجبة فطار، أحمل الأوزان الثقيلة وأصعد بها للمخزن، أعد وأحصى وأحاسب، يدور دماغى. ولكن فى كل الأحوال ظننت فى تلك الفترة أنه لا وجود لفرصة لممارسة ما أحب وهو الكتابة، ولكنى اكتشفت أن كل هذه الحكايات التى كانت محيطة بى فى تلك الحارة - «الصنادقية»- والنماذج البشرية التى رأيتها، فجّرت بداخلى حكايات وحكايات، حكايات ربما أهم من التى كنت سأقرأها فى كتب كثيرة، ففى الحارة أنت تتعامل مع كل الأشكال والطبقات والثقافات والأديان.. والملل والنحل على حد تعبير الشهرستانى.

ولأن الكاتب متلصص ومراقب بطبعه، فقد كنت أجد متعتى لا فى العمل.. ولكن فى مراقبة تلك الحكايات التى تحدث من حولى، إنها حكايات شكلت وجدانى منذ بدأت العمل مع أبى وأنا طالب فى المرحلة الإعدادية وحتى عام تخرجى ٢٠٢٣. حتى أصبحت أنظر للصنادقية ليست كمجرد حارة يمكن أن تمر عليها مرورًا عابرًا فى طريقك من الجامع الأزهر أو الحسين لشارع المعز، ولكنها قلب العالم، ومخزن الحكايات، التى ستصبح وقودًا ليس فقط لكتابة رواية «الصنادقية» وهى أولى رواياتى، ولا رواية «أبوحريبة» ثانية رواياتى التى من المنتظر صدورها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يناير ٢٠٢٥. ولكن أظن أنها شكلت مشروعًا أدبيًا خاصًا بى قائمًا على مواقف وشخصيات ثابتة، وأحداث متغيرة كثيرة تناسب سرعة الحركة التى يزخر بها العالم.

بالطبع لا يمكن أن تكون الرواية نسخًا للواقع كما هو، ولكن الرواية تأتى لتكمل الواقع، لتقدمه فى شكل جمالى، لتقوضه ثم تبنيه وسط فرضيات يضعها الكاتب.

أبرز هذه الفرضيات هو تأمل حركة الحارة، التى تبدو حركتها فى الظاهر سريعة للغاية، أشخاص يموتون وآخرون يولدون، حكايات تندثر وأخرى تولد. يمر عليها أوباش، ويمر عليها أعيان ومثقفون، أبرزهم الجبرتى الذى امتلك نصف الحارة فى يوم ما. تغير الحارة من شارع رئيسى ينقل العابر من وإلى قصبة القاهرة أو شارع المعز إلى مسجد الحسين أو الأزهر، إلى مجرد حارة مهمشة بعد وجود السكة الجديدة الشارع الموازى للحارة، وشق شارع الأزهر فى ثلاثينيات القرن الماضى. ولكن أسفل هذه الحركة السريعة حركة شديدة البطء تسيطر على البشر، وهو جزء من الحالة العامة التى تنتاب الإنسان العربى، حالة جمود وتكلُّس ضربت الإنسان المصرى بالتحديد.

فى كل الأحوال مع مرور الأيام فى «الصنادقية» فكرت فى كتابة روايتى الأولى، سألت نفسى عن أى شىء أكتب؟ الروايات التاريخية منتشرة، وأنا قارئ جيد، وطالب جيد بشهادة الجميع فى التاريخ، وروايات الرعب تلقى رواجًا مهولًا، ولكن الحقيقة أن الحكايات، والإلهام الذى غذاه وجودى فى الحارة بشكل يومى، جعل فكرة تحمل هذا الزخم من الأفكار شيئًا لا يمكن تحمله، فجاءت لحظة الانفجار.. قلت لنفسى: «فلأكتب «الصنادقية».

أصبح أمامى تحدٍ وهو أننى سأكتب عن مكان كتب عنه من قدم الرواية العربية للعالم ومثلى الأعلى نجيب محفوظ، فالصنادقية هى الحارة التى يوجد بها زقاق المدق. هنا على الفور فكرت فى أسلوب جديد، وبناء مغاير لما كتب فى الرواية العربية، أن يبدو السرد سينمائيًا أكثر، يعتمد على المشهدية، ولهذا أهديت الرواية لروح مخرجى المفضل يوسف شاهين الذى كانت أفلامه ملهمة لى فى فترة الإعداد والكتابة التى استمرت لأربع سنوات، من ٢٠١٨، وحتى ٢٠٢٢.

قبل النشر كنت أريد أن أعرف ما جودة النص الذى كتبته.. فهذه روايتى الأولى، قرأت خبرًا عن فتح ورشة لتقييم الرواية الأولى تابعة لمركز أبوظبى للغة العربية، تقدمها الكاتبة نجوى بركات، قمت بالتقديم وأرسلت فصلًا من كتابتى وتم قبولى، ولكن فى أول محاضرة، قالت الكاتبة إنها اطلعت على الأعمال، وإن روايتى تبدو متكاملة، حتى ولو كانت رواية أولى، ورفضت أن أستكمل المشاركة فى باقى المحاضرات.. هنا سألت نفسى.. هل كتبت رواية جيدة بالفعل؟

ترشحت الرواية بعد ذلك لجائزة خيرى شلبى، قبلها كانت دار العين للنشر وهى دار كبيرة بالفعل، قد وافقت على نشر الرواية. واليوم ترشحت روايتى لما يمكن أن أسميه بثالث جائزة، وهى جائزة على مستوى الوطن العربى، وهذا شىء يدعو للفخر.

أنا لم أخرج عن حدود القاهرة، أعرف أن الرواية شاركت وتشارك فى معارض عربية خارجية، بعض القراء العرب تواصلوا معى وأبدوا إعجابهم. الرواية أصبحت فى قوائم الأكثر مبيعًا بدار النشر منذ صدورها وحتى الآن. فأظن أن الترشيح للجائزة جاء ليُكمل التأكيد على المواصلة، وتقديم المزيد، ولكى يؤكد لى أن شارعنا المصرى بالتحديد ملىء بالحكايات التى يمكن صياغتها فى شكل فنى وجمالى، يقرأه قارئ عربى لم ألتق به، يعيش فى دولة شقيقة لم أتشرف بزيارتها.

فأنا لا أنسى مشاركة روايتى قبل الأحداث الأخيرة بمعرض غزة للكتاب دورة ٢٠٢٣، حينها تواصلت معى قارئة من هناك، فسعدت للغاية بأن لى كتابًا يقرأ على تلك الأرض. وأن هناك من يقرأ كلماتى فيتأثر أو يعجب بها، دون أن أراه، دون أن أعرف ما سيجرى له، ولكن أظن أن هذا دور الفن وهو خلق الرابط الإنسانى العام. كل هذه جوائر، فأنا أعتبر كل شخص قرر أن يعطى وقته فى هذا العصر السريع للغاية، ليقرأ حوالى ٣٠٠ صفحة أعطانى جائزة خاصة. لقد كتبت الكثير.. وأتمنى أن أحكى المزيد فى الأيام القادمة.