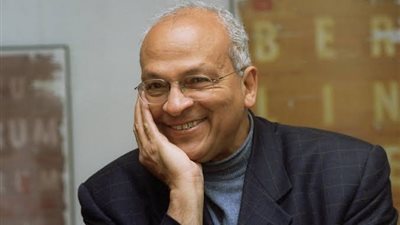

الآباء المؤسسون لرحلة إفساد الصحافة الثقافية.. صبري موسى يكتب قصته مع المستأجرة أقلامهم

- بعد فوزه بجائزة أمريكية عن رائعته «فساد الأمكنة» انطلقت حملة سخرية من علاقة النفط بالأدب

- صبرى موسى ساخرًا: إذا كانت «جائزة موبيل» هى ثمرة أرباح تجارة البترول فإن «نوبل» هى ثمرة أرباح تكدست من البارود والمتفجرات وآلات الدمار!

بعد إعلان فوزه، بدايات عام ١٩٧٧، بجائزة «بيجاسوس» الأمريكية عن رائعته «فساد الأمكنة»، وبدلًا من الاحتفال به كأول عربى يفوز بجائزة دولية عن عمل أدبى يحظى بما يشبه الإجماع النقدى، فوجئ الكاتب الكبير صبرى موسى بحملة صحفية مريبة ضده وضد الجائزة، ورغم إعلانه عن عدم قبول الجانب المادى من الجائزة، وقبوله بالجانب الأدبى الخاص بالترجمة إلى الإنجليزية، والنشر فى الولايات المتحدة وبعض بلاد أمريكا اللاتينية وكندا، فإن الصحافة الثقافية المستأجرة لحسابات سياسية ضيقة، تخص جبهة الرفض المعارضة لسفر الرئيس السادات إلى القدس، راحت تسخر من الشركة المانحة لها، وهى واحدة من كبرى شركات البترول حول العالم، وتطالبه برفضها كلية أو الاعتذار عن قبولها، بالرغم من علمهم جميعًا بأن الجبهة الممولة لصحف الحملة، كلها من دول النفط، ولم تكن لتوجد بغيره.

وعلى عكس عادته فى تجاهل الكثير من المعارك الصغيرة، خصوصًا تلك التى يبدو تهافت أصحابها، وتفاهة المكاسب التى تسوقهم، كتب صبرى موسى هذا المقال الكاشف بدافعٍ من «حرج غامض» ظل يلازمه ويشعر به بسبب تلك الحملة المريبة، موضحًا أن «مبعث الحرج كونه نتيجة طبيعية للموقف النفسى الذى ساد بعض الأدباء فى مصر والعالم العربى، معارضًا تلك الجائزة التى أنشأتها شركة عالمية للبترول.. وكان التساؤل المطروح طوال الوقت، عن علاقة البترول بالأدب»، وتحول تلك العلاقة إلى باب للهجوم غير المفهوم فى غير سياق «الاستئجار»، وألعاب السياسة، وتداخلاتها فى الحياة الأدبية والثقافية.

الجائزة التى فازت بها «فساد الأمكنة» فى ١٩٧٧، لم تكن الأولى، إذ سبقها أن فازت نفس الرواية بجائزة الدولة التشجيعية فى مصر عام ١٩٧٤، وقبلها فاز صبرى موسى بجائزة الدولة للسيناريو والحوار عام ١٩٦٨، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام ١٩٧٥، والحملة قادها وتصدى لها من يمكن اعتبارهم الآباء المؤسسين لمسيرة فساد وإفساد الصحافة الثقافية العربية، ومن المستأجرين لصالح دول نفطية معارضة للرئيس السادات بعد زيارته إلى القدس فى نوفمبر من نفس العام، فيما أسموه بجبهة الرفض أو «جبهة الصمود والتصدى»، وهى الجبهة التى تشكلت فى الخامس من ديسمبر ١٩٧٧، بدعوة من العقيد الليبى معمر القذافى، ذلك الزعيم الذى وجد نفسه فيما بعد فى الكتابة الأدبية، وكتب عن عظمة إبداعه حفنة من «الآباء المؤسسين»، مقالات ودراسات وكتبًا وندوات واحتفالات أقيمت على شرف مجموعته القصصية اليتيمة «الأرض الأرض.. السماء السماء.. وانتحار رائد الفضاء» التى يكفى عنوانها للحديث عن تفاهت مستواها، ورداءتها، والتى يوثق كتاب «مجنون ليبيا» للكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز تفاصيلها كافة، مستندًا إلى ما نشرته الصحف والمجلات فى وقتها، وما تمت طباعته فى كتب فى أوقات تالية، بالأسماء والنصوص والصحف وأماكن المؤتمرات والندوات والجهات المنظمة، ربما لا ينقصها سوى كشوف المكافآت والهدايا والمنح التى أريقت فى المقابل، وهى ذات الأقلام التى تغنت بروايات الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين، وأنشدت القصائد الشعرية فى مديحه، سواء فى مهرجانه «المربد» أو فى قاعات الندوات والمؤتمرات بفنادق بغداد والقاهرة، بينما صب هؤلاء معارضتهم للجائزة التى فاز بها كاتب كبير ومتحقق من باب التساؤل عن علاقة البترول بالأدب، والجائزة التى أنشأتها شركة عالمية للبترول، ووجدها البعض بنص كلمات الأستاذ «فرصة للسخرية من تلك الجائزة للتقارب اللفظى الواضح بين جائزة نوبل للسلام، وجائزة موبيل للأدب»، فيعلق هو بدوره ساخرًا: «إذا كانت جائزة موبيل هى ثمرة أرباح تكدست من تجارة البترول، فإن جائزة نوبل هى أيضًا ثمرة أرباح تكدست من تجارة البارود والمتفجرات وآلات الدمار»!!

ولمن لا يعرف، فإن العداء بين نظام الرئيس السادات، وقادة «جبهة الصمود» لم يكن حديثًا وقتها، ودخول الصحافة الثقافية على خط المواجهة جاء نتيجة طبيعية وبديهية لبحث قادة تلك الدول عن منفذ يدخلون منه إلى الرأى العام المصرى، ولا أظن أن هناك ما هو أكبر تأثيرًا، وأشد خطورة من العبث بالعقل الجمعى من خلال نجوم الكتابة والصحافة والإبداع والأدب، فكان لقاء القذافى بمحررى وكتاب «الأهرام» فى ١٩٧٢، الذى حضره توفيق الحكيم، وأحمد بهاء الدين، ومحمود درويش الذى كان يعمل وقتها صحفيًا فى «الأهرام»، ويكفى أن تعرف مثلًا أن اتحاد كتاب مصر أهدى القذافى بعدها بسنوات درعه بصفته «أديبًا كبيرًا» بحسب كلمات رئيسه السابق الكاتب الصحفى الكبير محمد سلماوى، خلال مؤتمر بمدينة «سرت» الليبية، والتى شهدت اجتماعات موسعة وشبه دائمة للرئيس الليبى بنخبة من الكتاب والمثقفين والصحفيين العرب، والذين عادة ما كانوا يعدون منها ليملأوا الصحف والمجلات كلامًا عما خطت يداه من إبداع «يفوق الوصف»، ومنهم الجزائرى واسينى الأعرج، والمغربى إدريس الخورى، والمصريون جمال الغيطانى وسمير سرحان ومدحت الجيار، وغيرهم كثيرون.. مقالات ودراسات مطولة تم جمعها فى كتاب يقترب حجمه من الثمانمائة صفحة، أصدرته اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام فى ليبيا عام ٢٠٠٩، وتولت توزيعه فى مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتضمن مقالات للكاتبة الشابة «وقتها» ميرال الطحاوى وسمير الجمل ونبيل راغب، لعل أكثرها إثارة للدهشة ما كتبه المصرى فؤاد قنديل تحت عنوان: «تجليات الدهشة والبراءة فى أدب معمر القذافى».

كل هذا كان يعرفه الكاتب الكبير صبرى موسى وهو يكتب مقاله، ليس للرد على هؤلاء وغيرهم، ولكن ردًا لحرج كان يستشعره من ربط لم يخطر له على بال، واستغلته «عصبة المستأجرة أقلامهم» للنيل منه، ولتقديم أنفسهم لمن يملكون خزائن المنح والعطايا من أجهزة أو أشخاص أو جهات معادية، والذين أظن أنهم لم يكونوا يستحقون أكثر من تلك اللهجة الساخرة التى بدأ بها مقاله.. ونحن إذ نعيد نشر ذلك المقال الكاشف، فإننا ندعو جميع من عايشوا وشهدوا تفاصيل مشابهة للكتابة عما رأوه بأعينهم من وقائع وأحداث، قديمة وحديثة، هى بمثابة الجريمة فى حق الثقافة والصحافة العربية.. فإذا كان هناك من يجرؤ على قول الحقيقة، وكشف المستور.. فإن باب «الدستور» و«حرف» مفتوح للجميع.. ولا مصلحة لنا فى الأمر سوى استعادة الثقافة المصرية لموقعها فى بؤرة المشهد العربى والعالمى.

صبرى موسى يكتب: أنا والحصان المجنح

ربما كان دافعى للكتابة فى هذا الموضوع، هو التخلص من إحساس بالحرج الغامض، ظل يلازمنى منذ أن أعلن عن فوز روايتى «فساد الأمكنة» بجائزة بيجاسوس الدولية للأدب.

ولم يعفنى من هذا الحرج أن هذه الرواية قد سبق لها الفوز بجائزة الدولة فى مصر، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى.. كما لم يعفنى من هذا الحرج إعلان عدم قبولى الجانب المادى من هذه الجائزة وقبول الجانب الأدبى منها، والذى يتضمن ترجمة الرواية ونشرها فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلاد أمريكا اللاتينية وكندا.

وكان الحرج نتيجة طبيعية للموقف النفسى الذى ساد بعض الأدباء فى مصر والعالم العربى، معارضًا تلك الجائزة التى أنشأتها شركة عالمية للبترول.. وكان التساؤل المطروح طوال الوقت، عن علاقة البترول بالأدب.

ولو كان المناخ السياسى العالمى مشمولًا بطابع الصدق والعدالة وحفظ الحقوق بين كبار الدول وصغارها، لكانت تكفى واحدة من تلك الإجابات السهلة التى كانت مطروحة أمام هذه التساؤلات.. فمن عادة الشركات العالمية الكبرى حين يتسع نشاطها ويشمل كل العالم، وتتكدس أرباحها وتتجاوز حدود الضرائب، أن تفكر فى استثمار جانب من هذه الأرباح فى النشاطين الثقافى والعلمى.. ربما كنوع من الاستفادة بهذه الأموال فى الدعاية لنفسها ولأعمالها بطريقة غير مباشرة بدلًا من دفعها للضرائب.. أو كنوع من الرشوة لهذا العالم الذى تمارس نشاطها التجارى فيه، ومحاولة التزين أمامه بالرداء الثقافى والعلمى، كى لا تبدو مجرد آلة جهنمية لجمع الأرباح فقط، فتنشئ تلك الشركات العالمية بين الحين والحين مراكز للبحث العلمى والدراسات الثقافية.. وتنشئ بين الحين والحين، جوائز فى مجالات العلوم والفنون.

وهكذا فى عام ١٩٧٥، أعلن فى الولايات المتحدة عن إنشاء جائزة بيجاسوس الدولية للأدب، التى تنفق عليها شركة موبيل الدولية للبترول.. وأعلن أن الهدف من الجائزة هو نقل الأعمال الأدبية المتميزة التى تكتب فى أنحاء العالم بغير اللغة الإنجليزية، إلى اللغة الإنجليزية.. لتوسيع دائرة الجمهور الأدبى للأعمال التى تستحق ذلك.. ولتوسيع دائرة اطلاع الجمهور الذى يقرأ بالإنجليزية على آداب الشعوب التى تكتب بلغات أخرى.

وقد تشكلت لجنة لهذه الجائزة فى أمريكا، مكونة من بول أنجل، الشاعر الروائى المشرف على مدرسة الكتاب فى جامعة إيوا، والبروفسور جوناتان كستلر، الأستاذ بجامعة كولجيت، والشاعر الأمريكى المعروف ويليام جى سميث، المرشح لثلاث جوائز أدبية عن أعماله الشعرية وترجماته من الشعر العالمى، ونسلى فلابوم، مدير إدارة مطبوعات الجامعة فى ولاية لويزيانا.. ثم جريجورى فيتيللو ممثلًا عن شركة موبيل.. وظيفة هذه اللجنة تحديد الدولة التى تمنح فيها الجائزة كل عام، وقد لعبت الصدفة دورًا مهمًا فى منح الجائزة لأول مرة فى العالم العربى.. حيث كان فرع موبيل أويل بمصر، يحتفل بمرور خمس وسبعين سنة على إنشائه.

وهكذا أعلنت تلك الجائزة فى مصر عام ١٩٧٦ وسط مناخ من التساؤل والدهشة.. ووجدها البعض فرصة للسخرية من تلك الجائزة للتقارب اللفظى الواضح بين جائزة نوبل للسلام، وجائزة موبيل للأدب.. لكننى فى الحقيقة وجدتها فرصة للتأمل.

فإذا كانت جائزة «موبيل» هى ثمرة أرباح تكدست من تجارة البترول.. فإن جائزة «نوبل» هى أيضا ثمرة أرباح تكدست من تجارة البارود والمتفجرات وآلات الدمار..!!

وهكذا سنة الحياة والخلق.. يولد الحى من الميت. ويولد الطيب من الشرير.. ومهما كان هذا النوع من الجوائز المعطاة باسم العلم والثقافة. مشوبة بالتوجس. أو بالتحيز، فالذى لا شك فيه.. أن لها جانبًا مفيدًا، هو الذى يجب علينا أن نهتم به.

وفى مثل حالتى كان الأمر الواضح الأهمية هو أننا نحن العرب نتكلم كثيرًا ونكتب كثيرًا، ورغم هذا فإن العالم لا يعرف عنا إلا أقل القليل.. وأننا أهملنا إلى حد يثير اليأس عملية نقل ثقافتنا المعاصرة إلى هذا العالم، مكتفين بما نقل من تراثنا القديم.

وكانت فرصة ترجمة أعمال أدبية مصرية إلى اللغة الإنجليزية ونقلها إلى الجمهور العالمى العريض، فرصة لا يجب أن تضيع وسط الحماس والرفض والتساؤل عن علاقة الأدب بالبترول، بعد أن تدخلت كل الأشياء وتشابكت فى عالمنا المعاصر الغريب.

وكان هذا منطقى مع نفسى فى مواجهة الحرج الغامض الذى كنت أشعر به.. وقد ساند هذا المنطق نوع من الغضب الداخلى على شركاتنا العربية والمصرية الدولية الكبرى التى تكتفى بالربح فقط، ولا تفكر فى إنفاق جانب من أرباحها على مثل هذا النوع الحضارى من النشاط.. بالإضافة إلى الغضب الكظيم الآخر، على تقوقعنا الدائم حول أنفسنا إلى أن تكتب لنا الوفاة داخل القوقعة..!!

وقد تأكد حدسى ومنطقى بعد مرور عامين على تلك الجائزة.. وبعد أن تابعت على مدى عام كامل عملية نقل الرواية الفائزة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، ولمست أى جهد بشرى ومعاناة تبذل فى هذا العمل، من كفاءات بشرية متعددة الجنسية. الشىء الذى جعلنى أتأكد وبشكل واقعى وملموس إلى أى حد هو عمل حضارى هام، إقامة الجسور الثقافية بين الشعوب.

د. منى ميخائيل مدرسة الأدب العربى بجامعة نيويورك، المصرية الأصول والجذور والمكلفة بترجمة الرواية، تستغرق شهورًا أربعة أو خمسة فى فك طلاسم الجمل العربية المركبة التى كتبت بها روايتى، واختيار المقابل الإنجليزى لها.. ثم تعطيها لعدد من طلبتها الأمريكان. ليدقوها على الآلة الكاتبة.. فيفعل الطلبة الأمريكان ذلك بفرح حقيقى. وهم فخورون لأن عملًا أدبيًا جديدًا سوف يولد من جديد فى لغة جديدة بين أيديهم.. وكم كانت سعادة واحدة من هؤلاء الطلبة. حين قابلتنى فى جامعة نيويورك وهى تقول لى بفخر: لقد اشتركت فى كتابة الترجمة على الآلة الكاتبة...؟؟

ثم ثلاثة أشهر أخرى يستغرقها الشاعر الأمريكى سام هيزو الحاصل على جائزة بوليتزر، وهو من أصل عربى، فى المراجعة الأدبية للترجمة. ومحاولة التوفيق فى اختيار أنسب الكلمات، حتى تحتفظ الترجمة الإنجليزية بروح الكتابة العربية.

وهو أيضًا، كان فخورًا وسعيدًا، حين التقيت به فى الحفل الذى أقامه الناشر فى إحدى مكتبات نيويورك، وهو يقول لى إنه تفرغ تمامًا هذه الأشهر الثلاثة لمراجعة الترجمة.. ناهيك عن تلك الرسائل المتبادلة بينى وبين هؤلاء؛ لتبادل الرأى ومراجعة الترجمة على مدى عام كامل.

عام كامل من الجهد البشرى الفرح والفخور، كى ينتقل كتاب صغير، من لغة إلى لغة أخرى، قد أكد لدى أهمية هذا الانتقال وخطورته، وأنا أتابع هذا الجهد وأشارك فيه.

فى تلك الأثناء، ونحن منهمكون فى مراجعة الترجمة، وفى مراجعة المراجعة.. تلقيت عقدًا من الناشر، مكونًا من أربع صفحات. تضم ما يزيد على ثلاثين بندًا تحفظ للناشر حقوقه، وللمؤلف حقوقه. وللجمعيات الخيرية والثقافية حقوقها فى التخفيض من سعر الكتاب. وتحفظ للكتاب حقوقه فى المجالات الدولية المتعددة، وتحفظ للورثة حقوقهم على مدى الزمان.. عقد أدهشنى ووقفت أمامه متأملًا ومندهشًا، أنا الذى وقعت أكثر من عشرة عقود نشر كتب، هنا فى مصر. لم يزد حجم الواحد منها على صفحة، تتضمن أربع فقرات أو خمسًا، تحفظ جميعها حقوق الناشر وحده، وتجرد المؤلف من جميع حقوقه!!

حتى الناشر.. الذى تحتل مؤسسته بناء من خمسة وعشرين طابقًا فى مدينة بوسطن الأمريكية.. كان يشعر وهو يستعد لطبع الكتاب المصرى.. بأنه يقوم بعمل حضارى، بالإضافة لما يتضمنه العمل من عنصر التجارة.

ولن أنسى ما حييت، تلك السعادة التى تألقت فى عيون المصريين الذين كانوا مدعوين إلى حفل الاستقبال الذى أقامه الناشر بالتعاون مع موبيل أويل. فى إحدى المكتبات الفخمة فى نيويورك.. وهم يرون الكتاب المصرى المترجم. وقد خرج من المطبعة وتناثر حولهم واحتل أرفف المكتبة وواجهاتها.. كما لا يمكن أن تنسى أبدًا تلك العبارات الحارة التى سمعتها من أعضاء لجنة الجائزة الأمريكيين.. والتى تعبر عن دهشتهم وإعجابهم وتأثرهم بما قرأوه..

قال لى الشاعر ويليام جى سميث وهو يبتسم بانفعال طفولى، لقد ظل كتابك لغزًا غامضًا بين يدى على مدى عام كامل فى طبعته العربية. وظللت طوال هذا العام أنتظر بقلق حقيقى حتى ينتهوا من ترجمته.. وأستطيع قراءته.. وأنا الآن أكثر دهشة.. بعد أن قرأته.. لأن أدبكم قد وصل إلى هذه المستويات ولم يترجم منه للآن سوى القليل، والقليل جدًا.

وكانت هذه الدهشة أيضًا هى ما عبر عنه المحرر الأدبى للنيويورك تايمز.. لأن ما ترجم فعلًا من الأدب العربى الحديث «المعاصر» من الأعمال لم يزد حتى الآن عن عدد أصابع اليدين..». وخلال أسابيع ثلاثة من التجول فى الجامعات الأمريكية ولقاء الطلبة والأساتذة ومناقشتهم والحديث معهم.. أدركت إلى أى مدى نحن العرب فى حاجة ماسة إلى توصيل ثقافتنا وفنوننا المعاصرة إلى جمهور الغرب.. هذا الجمهور الذى يسمع عنا كثيرًا من أبواق هى فى غالبية الأحوال إما جاهلة أو مغرضة.

ويؤسفنى أن أقرر هنا.. أن التمثيل الثقافى والإعلامى العربى فى الخارج، هو شديد التقصير فى هذه المسألة، وأن القائمين به هم فى أغلب الأحوال يفتقدون هم ذاتهم الوعى الحضارى والثقافى، بل ويفتقدون وهذا هو الأخطر والأهم.. إلى الوعى بخطورة مواقعهم الوظيفية.

إن «بيجاسوس» هو الحصان الأسطورى المجنح الذى اتخذته شركة البترول الدولية موبيل شعارًا لها. كرمز لسرعة الانتشار واتساع الأعمال.. وربما أيضًا لأنه رمز شرقى يظهر فوق مدينة النحاس فى تاريخ ابن إياس «وقائع الدهور» ويظهر فى حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة.. كما أن معظم رصيد العالم من البترول موجود أيضًا فى الشرق.. وأيًا كانت المسألة فقد أصبح موبيل رمزًا للانطلاق فوق حواجز اللغة، بتلك الجائزة.. التى منحت فى عام ١٩٧٧ لكاتبين مصريين هما صبرى موسى ود. سامى البندارى.

ومنحت فى عام ١٩٧٨ للكاتبة الدنماركية كريستين ثوروب عن روايتها «الطفل».

ومنحت فى عام ١٩٧٩ لكاتب من السنغال.. و.. هذه الأعمال كلها سوف تترجم وتنشر باللغة الإنجليزية.. ومهما يمر الزمان.. مائة سنة أو مائتين.. فسوف يمد أحد القراء فى أى مكان من العالم يده إلى مكتبته.. ليسحب الكتاب المصرى أو الدنماركى أو السنغالى.. ويقرأه بسهولة.. وهذا فى حد ذاته.. هو العمل الحضارى.