60 عامًا من الإبداع (4)

الوجودى المتفائل.. هل مات علاء الديب بعد نكسة 1967؟

- كان يشعر بمرارة أنه لم يقل كلامًا صحيحًا انجرافًا للحماس الصادق والحقيقى

- الديب استطاع أن ينفض عن كاهله ذلك التأثر بالأدب الغربى عندما ارتطمت حياته بهزيمة 1967

عندما صدرت مجموعة «القاهرة» القصصية لعلاء الديب فى أكتوبر عام 1964، كان العالم ما زال يعيش تلك الأجواء الوجودية التى تحيط بالمثقفين والمبدعين والكتّاب، وكان هناك اختراع سخر منه الماركسيون آنذاك، وهو مصطلح «أزمة الإنسان المعاصر»، ذلك المصطلح الذى صكه الوجوديون فى العالم، وتم تصديره إلى عالمنا المستهلك دائمًا، أو كثيرًا لكى لا أكون ظالمًا لثقافتنا، ولكن هذه هى الحقيقة، فكانت تلك الفترة تتقاسمها تيارات ومذاهب وأفكار وقيم مختلفة، وأحيانًا متناقضة، منها السياسى، ومنها الثقافى، ومنها الفلسفى، فكان هناك البعثى، والقومى، والماركسى، والمتأسلم الذى بدأ صوته يتلمس الحياة بشكل حثيث قبل أن ينفجر ذلك الصوت فى منتصف عقد السبعينيات، لكن كان التياران اللذان يهيمنان بشكل كبير على الحياة الثقافية والمثقفين والكتّاب والمبدعين، الوجودية والماركسية، وكان التيار الوجودى أعلى صوتًا ونفوذًا منذ عقد الخمسينيات، إن لم يكن من قبل ذلك، لكن انتشرت الأفكار الوجودية بشكل بارز وواضح وقوى، منذ أن اتخذ موقفًا من الاحتلال الفرنسى للجزائر، ودفاعه عن جميلة بوحريد، ثم كتب كتابه «عارنا فى الجزائر»، وبالتالى ترجم له سهيل إدريس رواياته، ومسرحيتيه «الأيدى القذرة، والبغى الفاضلة»، وبعد ذلك علا شأن سارتر فى الشرق العربى كله، عندما اعتذر عن عدم قبول جائزة نوبل، وأصدر بيانًا شديد اللهجة، وأعدت مجلة الآداب ملفًا مهمًا، كتب فيه مجموعة من الكتاب والنقاد المرموقين، كان أبرزهم الناقد المصرى رجاء النقاش، الذى قدم تحية بالغة الأثر للمفكر جان بول سارتر، وموقفه الشجاع الذى هاجم فيه موقف الغرب الظالم من الشرق عمومًا.

كل ذلك أعلى من شأن جان بول سارتر، الأكثر وضوحًا وشجاعة واتساقًا مع فلسفته، ولم تكن كتابات سارتر وألبير كامى تتم ترجمتها فى لبنان فقط، ولكن نالت قدرًا من الاهتمام فى مصر، حيث ترجم الدكتور محمد القصاص مسرحية «الذباب أو الندم»، وترجم الناقد الدكتور محمد غنيمى هلال كتاب «الكلمات»، فضلًا عن الترجمات العديدة التى قام بها عبدالمنعم حفنى، الذى ترجم أيضًا لألبير كامى، وفى ظل انتشار التيار الوجودى فى العالم العربى، برز تيار آخر كان قديمًا فى الحياة الفكرية والثقافية والسياسية، وهو التيار الماركسى، وذلك بعد أن خرج الشيوعيون من السجون فى مايو ١٩٦٤، فتكونت جماعات ماركسية، وكان الناقد إبراهيم فتحى قنصوة، وبعض رفاق له، يسعون لنشر ثقافة ماركسية مستقلة ومضادة لتيار آخر ماركسى رأوا أنه انحراف عن الماركسية، ومن ثم أنشأوا منظمة تحت اسم «وحدة الشيوعيين»، أو «و.ش»، وكانت امتدادًا لتنظيم تكون عام ١٩٥٧، وانضم إلى تلك المنظمة عدد من الأدباء الطليعيين، منهم جمال أحمد الغيطانى، وعبدالرحمن الأبنودى، وسيد حجاب، وسيد خميس، ويحيى الطاهر عبدالله، وغيرهم، أما الماركسيون العلنيون، فكان ممثلوها، هؤلاء الذين أنشأوا مجلة الطليعة فيما بعد، والذين اصطفتهم الدولة لكى يكونوا على رأس مؤسسات صحفية كبيرة.

فى ذلك الجو والمناخ جاءت مجموعة «القاهرة» القصصية لعلاء الديب، وكانت القصص تميل أكثر للتأثر بذلك المناخ الوجودى، الشخص الفريد، الذى يواجه العالم بمفرده، دون أن يشعر بوجود أى جماعة بشرية تحمى وجوده، الإنسان وحيدًا فى مواجهة القدر، أو فى مواجهة طبيعة شديدة السطوة أو التقلب، أو الزحام الذى تفاقم فجأة، ومن ثم كانت تنتابه مخاوف أو هلاوس، أو اكتئابات، وكانت قصة «العاصفة» على سبيل المثال، تسرد قصة شخص يستيقظ فجأة، ويحاول أن يتعرف على الأجواء التى حوله، ولكنه يستريب، وفجأة عندما تتكاثف حوله ظواهر طبيعية لا يستطيع فهمها أو مقاومتها، يفر هاربًا، وهناك قصة أخرى عنوانها «ثلاثة خطابات إلى حبيبة مجهولة»، وفى القصة يتبادل البطل خطابات مع حبيبة له، يقول فى إحدى رسائله: «صديقتى، إننى أزرع هنا فى حديقتى كل ما أستطيع، ولكن كل الأشجار تموت، لا شىء يريد أن ينمو، منذ أن افترقنا، وأنا أفكر فى اللقاء، إن لصوتك- أو ربما لوجهك- رائحة غريبة، وأنت تهمسين: غدًا نلتقى فى المساء..»، وبعد تبادل الخطابات بينه وبين حبيبته، يسفر الأمر عن أنه لا يستطيع أن يلتقى حبيبته، ثمة عجز خاص ينتابه، عجز لا يدرك كنهه، يعطله عن لقاء حبيبته، ذلك العجز الاجتماعى الفردى الخاص الذى يواجه بطل تلك القصة، وأبطال القصص كلها فى تلك المجموعة الأولى.

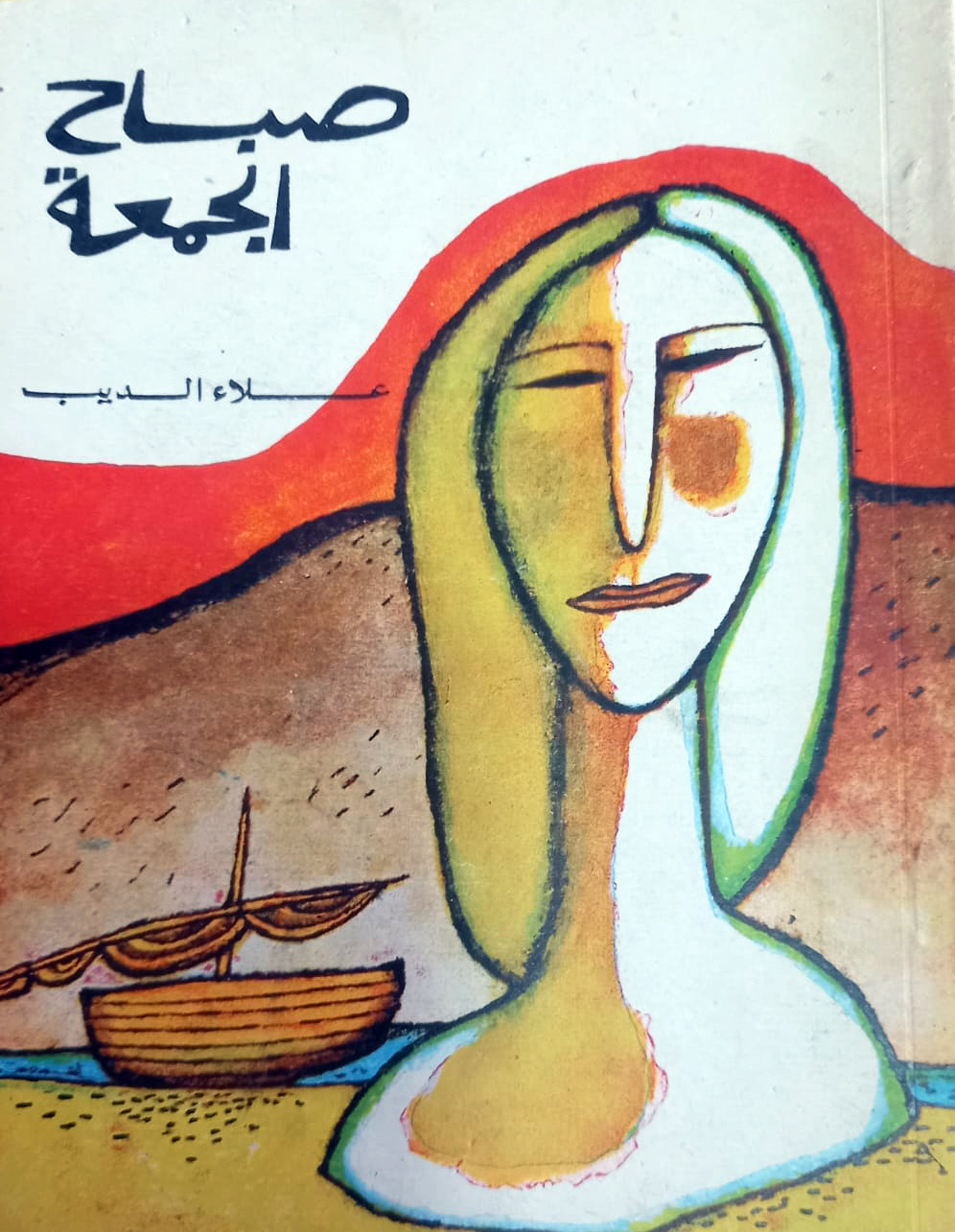

بعد صدور المجموعة القصصية الأولى لعلاء الديب، التى عبر فيها بأشكال مختلفة عن مزاجه وتوجهه وانتمائه الفكرى، الذى يميل إلى حد كبير للتيار الموجودى، ذى المسحة الماركسية، إذا جاز ذلك التصنيف، فكل أبطال قصص المجموعة، حتى المجموعة التى جاءت بعدًا بأكثر من عشر سنوات «صباح الجمعة» كانت كذلك، بطل مفرد، نواياه دائمًا حسنة، ولا يكن غضبًا، ولا كراهية، ولا عنفا، ولا حتى اختلافًا مع أحد، يواجه عالمًا شريرًا وكأنه القدر، ولا يستطيع أن يفسر لقارئه تلك الملابسات التى تنتاب البطل، علاقة تشبه إلى حد ما السيد «ك» فى قضية فرانز كافكا، مع التباس الأحداث، لا أورد ذلك من باب الاستسهال الذى كان يركن إليه النقاد الكسالى، هؤلاء الذين كانوا يصفون أى علاقة غامضة بين بطل عمل سردى وعالمه الذى يحيط به، بالكافكاوية، وكأن كافكا استطاع بروايته أن يحل مشاكل هؤلاء النقاد، لكن إشكالية أبطال علاء الديب فى مجموعتيه مختلفة، فهم يحملون بعضًا من سمات وجودية، تتفاقم فى بعض الأحوال لكى تصل لذلك البعد الكافكاوى، وهى خصومة أو عداء بين شخص ما فى العالم من ناحية، وبين مفردات ذلك العالم كله، وهذه سمة لم تتسم بها سوى قصص علاء الديب وبهاء طاهر، اللذين تأثرا إلى حد كبير بما تعرفا عليه من أدب الغرب.

وإذا كان علاء الديب يطرح أبطالًا هاربين من الواقع دائمً فى قصصه، فهو لا يفعل ذلك تمامًا عندما يكتب نقدًا، وتنطبق عليه المقولة التى أطلقها الناقد إبراهيم فتحى على الشاعر صلاح عبدالصبور عندما قال: «المبتسم نثرًا، والمكتئب شعرًا»، وعلاء الديب كانت هذه المفارقة واضحة فى كتاباته، ففى الوقت الذى كان بطله منكسرًا ومنهزمًا على المستوى الشخصى، كان علاء يكتب بعض مقالاته المشعة بالأمل والانتماء، ويتضح ذلك فى عدد من المقالات، خاصة فى مقال له عن مسرحية «الراهب» للدكتور لويس عوض، التى انتهت بموت الراهب أبانوفر، واحتراق الإسكندرية، ودخول الرومان إليها غازين، وليحرقوا المكتبة، وبعد عرض شيق لعلاء الديب كتبه فى مجلة صباح الخير بتاريخ ١٨ يناير ١٩٦٢ ينهى مقاله قائلًا: «.. كم احترقت قبل الآن، وكم ستحترق، كل غاز يضرم فيها النار، لتذكر الدنيا أننا عقل العالم وضميره، وما دام فى مصر حى يفكر، فليحرقوا وليحرقوا، فلن نتعب من البناء..»، ثم يعقب قائلًا عن المسرحية: «.. والمسرحية حدث كبير فى حياتنا الأدبية، يجب أن نفرح به، فهى قد فتحت الباب لتناول تاريخنا تناولًا فنيًا جديدًا».

تلك الروح التى كانت تنتشر فى مقالات علاء الديب النقدية، لم تكن تتمتع بها قصصه، وهنا لا بد أن نضع بهاء طاهر فى ذات المنحى، والسؤال: لماذا هذا؟، هل هو يكتب نفسه بشكل كامل فى قصصه، ويحاول فى نقده أن يتوارى؟، أعتقد لا، ولكنه كان متأثرًا فى كتاباته الإبداعية بالموجة التى كانت تجتاح الغرب، وكانت تلك الموجة تؤثر على كل الذين غرقوا فيها قراءة، وهذا الأمر تجلّى فى كثير من كتّاب المسرح، على رأسهم ميخائيل رومان، الذى كان يكتب مسرحيات عظيمة، ولكنها كانت متأثرة بمسرح يونيسكو، ولكن كل هؤلاء الذين تأثروا بالثقافة الغربية فى الإبداع، استطاعوا أن يعبروا عن أنفسهم وواقعهم عندما اصطدموا بذلك الواقع عن قرب، دون أن يكونوا غارقين فى الثقافة الغربية، وأعتقد أن علاء الديب استطاع أن ينفض عن كاهله ذلك التأثر بالأدب الغربى، عندما ارتطمت حياته بهزيمة ١٩٦٧، كمن ارتطم بسيارة ضخمة ومسرعة، تركته نصف ميت، نصف حى، وإن كان علاء الديب يعتبر نفسه قد مات بعد ١٩٦٧.

يقول علاء الديب فى سيرته: «سألنى شاب عزيز، يصدق كلماتى ويتأمل فيها:

- ماذا فعلت فى ٦٧، وماذا فعلت بك؟

قلت دون تدبر:

- قتلتنى، من يومها وأنا ميت، لم أعش- بعدها- يومًا حقيقيًا كاملًا..

بلع ريقه، وهو يتأملنى فى ذهول، ومضى فى حال سبيله..

هالنى ماقلت، وما فعلت بالفتى، ولكننى كنت قد نقلت له جراثيمى، وانتهى الأمر ولا يمكن- الآن- تداركه».

هذا ماكتبه علاء الديب فى خاتمة كتابه «وقفة قبل المنحدر»، الكتاب كله كتب على حلقات فى مجلة صباح الخير، والخاتمة كتبت فى عام ١٩٩٤، عندما شرع علاء فى نشر الكتاب الذى كان معطلًا، أو مؤجلًا، أو غير مرغوب فى نشره، لتلك الحدة التى أتى بها، أو الاعترافات الثقيلة على قلب كاتبها، لكن السؤال: هل علاء الديب كان قد مات فعلًا بعد ٦٧؟، أظن أن هذا التعبير كان مجازيًا، إذ قبيل الكارثة مباشرة كان كتّاب ورسامو ومبدعو مجلة صباح الخير فى أشد الحماس، وكان العدد الذى صدر فى ٨ يونيو ١٩٦٧ قد تم تنفيذه وطباعته يوم الإثنين ٥ يونيو يوم النكسة أو الهزيمة، أو الكارثة، ولم يكن صانعو صباح الخير على علم بما يحدث، وتم طرح العدد فى الأسواق يوم الثلاثاء ٦ يونيو، مع بورتريه لأم كلثوم رسمه طبعًا الفنان جورج بهجورى، وكلمة عنها تذكرنا بأغنيتها «والله زمان يا سلاحى»، ورسم «بورتريهًا» آخر ساخرًا، قال فيه: «إلى جونسون..يحمّوك فى كندا»، ومقال لصلاح جاهين عنوانه «الطلقة الأولى»، وفيه كل التمنيات بالنصر، بل التأكيد على أننا انتصرنا فعلًا، وكانت رسومات بهجورى ساخرة وشديدة التفاؤل، وكان أعلى ما كتبه أو رسمه «بهذا العدوان دقت إسرائيل آخر مسمار فى نعشها، من تل أبيب سوف يدوى صوت العرب، يا شهداء معركة ١٩٤٨ أقسمنا أن ننتقم»، وهكذا، ماذا كتب علاء الديب فى ذلك اليوم؟، كتب مقالا فى غاية التفاؤل عنوانه «الحق الواضح ودبلوماسية الأزمات»، بدأه قائلًا: «بعد أن أعلن العرب- وهم فى مركز القوة- أنهم عائدون إلى فلسطين، تغيرت فى العالم أشياء كثيرة، الكتل تتكون، والمصالح تتلاقى، كل يبحث عن شبيه أو شريك.. لقد كان تصرفنا الأخير تأكيدًا وممارسة لمنطق جديد، سيعرف العالم بعد اليوم قدرته ومدى ما يحمله من طاقة...»، المقال جاء فى ظروف شديدة الحماس، ولكنه نشر فى ظروف شديدة القتامة، وهزيمة أو نكسة ساحقة، والحقيقة ليس علاء الديب فقط هو الذى كان يعيش تلك الظروف، ولكن الجميع كان يعيشها.

كان هذا قبل أن يشعر أو يدرك الجميع بما حدث، لكن ماذا كتب علاء الديب بعدما أدرك ما حدث؟ ففى العدد الذى صدر فى ١٥ يونيو، كتب مقالًا عنوانه «معنى وراء كل طلقة»، كتب يقول: «الحرب دائرة، والخطر قائم، إننا لا نفكر الآن لنحسب الأرباح والخسائر، ولكننا نفكر لأن التفكير سلاح قادر على اكتشاف الواقع وإضاءة الطريق»، كلمات تقطر دمًا فعلًا، وكأنه شعر بأنه ارتكب فعلًا ما غير صادق، فهو يقول بعد تقديم بانوراما عما حدث، وينهى مقاله بكلمات شديدة الصدق: «.. إننا ندرك الآن تماما معنى الكلمة التى قالها قائد عسكرى قديم: (إن كنت يارب قد أعطيتنا الحق فى أن نحلم أحلامًا كبيرة، فاجعلنا يا رب ندرك أن المجد الحقيقى ليس الابتداء فى العمل، ولكنه فى المضى إلى غاية نهايته)، أما أنتم يا أبناء الصعيد والدلتا، يا من رويتم بدمائكم أرض سيناء، فإننا نقول لكم، ونقسم أننا هذه المرة صادقون، نقول لكم إننا سنزرع أرض سيناء بالخضرة والعدل والسلام..».

عندما يقول علاء الديب: «ونقسم هذه المرة أننا صادقون»، يشعر بمرارة أنه لم يقل كلامًا صحيحًا قبل ذلك، انجرافًا للحماس الصادق والحقيقى الذى كان ينتابه، وهكذا شعر علاء بالفعل أنه مات كما قال للشاب، وأنه ارتطم بعربة شبه طائشة ومجنونة، وألقت به على رصيف الأحداث لكى يتنفس فقط، مجرد أن يتنفس، متخليً عن تلك العنترية التى كانت تنتابه وتنتاب رفاقه وزملاءه فى المجلة والمهنة والدنيا كلها، وهكذا جاءت كتاباته تحمل قدرًا من الشجن، لكنه شجن مفعم بحماس ما، ليس الحماس الأول، ولكنه الحماس المرتاب بأن شيئًا آخر من الممكن أن يقع، خاصة عندما زار بورسعيد فى تلك الظروف الشائكة، وكتب مقالًا فى ٢٩ يونيو عنوانه «بورسعيد تعرف كل شىء»، وراح هناك لكى يتعرف على حقيقة ما حدث بنفسه، ليدرك حجم ما حدث فعلًا.

لذا جاءت كتابات علاء الديب أكثر اقترابًا من الواقع، لا فى مقالاته فحسب، ولكن فى إبداعاته أيضا، تلك الإبداعات التى تأخرت، إذ جاءت روايته الأولى التى نوّه عنها فى مذكراته، تلك الرواية التى جاءت بعد ثلاثة وعشرين عامًا من نشر مجموعته القصصية الأولى، والتى كان بطلها عبدالخالق المسيرى، شخص لا يقل سوداوية عن أبطال قصصه الأولى، ولكنها كانت سوداوية واقعية، وملموسة، ومدركة، ومبررة، فالبطل يعمل فى مدينة السويس، وفى قصر الثقافة، وله تاريخ شيوعى مريب، ولكنه شيوعى تائب، أو محبط، أو مهزوم، أو هارب من كل شئ، فقط موظف، ولم يلتحق بتلك الوظيفة، إلا عبر صديقه أحمد صالح، والذى أوصى عليه لكى يعمل، ورغم أن تاريخه لم يكن تاريخًا سلسًا، إلا أنه سيعمل، مع إقراره بأن يبتعد عن كل الشقاوة السياسية التى كان يمارسها فى شبابه وفى مقتبل عمره.

عبدالخالق المسيرى الذى يعمل فى السويس، لن يكف عن تلك الممارسات السياسية القديمة خوفًا من التحذيرات الأمنية، أو خوفًا من ألا يتم قبوله فى وظيفة حكومية، بل لأنه تم إجهاض روحه، وربما حسب اعترافه فى مذكراته، لأنه مات فعلًا، ولم يعد قادرًا على فعل أى شىء إيجابى، عبدالخالق يجد نفسه مع أصدقائه فى الشرب، واستدعاء التاريخ القديم، وهنا كان علاء الديب لا يعبر عن بطل مهزوم فحسب، بل كان بطله شبه ميت، ولذلك كان لا بد أن يظل كل تلك السنوات حتى يستطيع التعبير عن شخصية البطل، وصياغتها، ذلك البطل الذى توزع ضياعه وموته وغيابه النفسى، مع حضوره الفيزيقى، توزع فى كل روايات علاء التى أتت فيما بعد، والتى تحتاج إلى قراءات موسعة، لأن ذلك البطل، موجود فى الواقع بالفعل، كما هو موجود فى رواياته «عيون البنفسج، وأطفال بلا دموع، وأيام وردية»، لم يكن بطلًا وجوديًا فاقدًا للقضية، بل كان بطلًا له قضية، ولكنها تحطمت على صخرة تاريخ معلوم وممهور بتوقيع هزائم وقيم وخيبات طبعت نفسها على حياة عبد الخالق المسيرى.