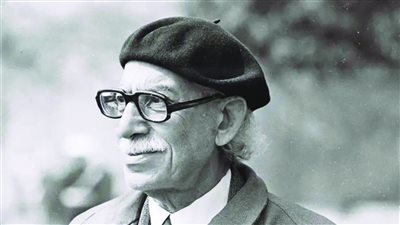

علاء الديب.. ستون عامًا من الإبداع

- لم يقتنع فى يوم من الأيام بمسألة الانتماء إلى أى تنظيمات سياسية

فى أكتوبر 1964 صدرت المجموعة القصصية الأولى للكاتب الشاب علاء الديب، وذلك عن سلسلة «الكتاب الذهبى» التى تصدرها مؤسسة روزاليوسف، وهى السلسلة التى كانت تصدر كتبًا وروايات ومجموعات قصصية ومسرحيات لكبار الكتاب، وكان علاء الديب ما زال كاتبًا صحفيًا فى الخامسة والعشرين من عمره، أى أن مجموعته القصصية الأولى صدرت منذ ستين عامًا بالتمام والكمال، وهذا حدث يستحق الاحتفال والاحتفاء والحديث عنه وعن سيرته فى شتى أنواع الإبداع بشكل خاص، وفى الكتابة بشكل عام، لأن علاء الديب كتب القصص مبكرًا، ثم أنه كان منخرطًا فى عمله الصحفى، بالإضافة إلى مقالاته النقدية التى سنتحدث عنها باستفاضة لاحقًا، وأصدر كما أسلفنا القول مجموعته الأولى فى عام 1964، ثم مجموعته الثانية «صباح الجمعة» عام 1970، ولم يصدر روايته الأولى «زهر الليمون» إلا عام 1987عن سلسلة «مختارات فصول»، والتى كان يرأس تحريرها الناقد سامى خشبة، وكتب عنها نبذة قصيرة على الغلاف الخلفى جاء فيها: «.. هذه رواية من نوع خاص من الناس فى عصرنا، نوع كزهر الليمون، ومثل ثمرته، يضيع أكثره ثم يذوب فى أرض مدينته، وثمرته نضرة ولاذعة، إنها رواية أبدعها واحد من أبرز كتاب جيل الستينيات المصرى، وإن كان أقلهم إنتاجًا، ربما لأن قلبه مشغول بالامتلاء مما تموج به مدينتنا من تيارات البناء والهدم والتجدد والتشبث بالماضى، والتطلع إلى الخارج والداخل..»، ورغم أن سامى خشبة قد وصفه بأنه مقل، فإن علاء الديب أصدر بعد هذه الرواية، خمس روايات أخرى، لترسم عالمًا كاملًا يشكل ركنًا أساسيًا فى عالم جيل الستينيات الذى نسبه خشبة إلى علاء الديب، واعتبره من أبرز أبنائه، وهذه حقيقة لا جدال فيها.

البدايات

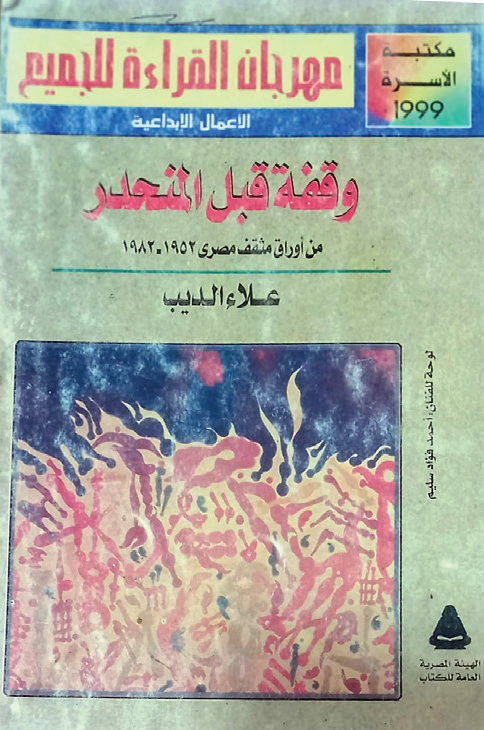

فى سرديته «وقفة عند المنحدر.. من أوراق مثقف مصرى ١٩٥٢-١٩٨٢»، التى بدأ علاء الديب كتابتها ونشرها مسلسلة فى مجلة «صباح الخير» بداية من ٣١ ديسمبر ١٩٨١ حتى ٢٥ فبراير ١٩٨٢، وسرد الديب كثيرًا من وقائع حياته، بعض تلك الوقائع جاءت بشكل تفصيلى ممتع، وبعضها الآخر جاء مركزًا، ويكاد يكون رمزيًا، ورغم ذلك استطاع أن يقول الكثير من آرائه بشكل عام، واستطاع أيضًا أن يخبر عن نفسه بشكل مجمل، لكى يدل على كيف تكون، وكيف نشأ، وكيف تثقف، بداية من قيام ثورة ٢٣ يوليو التى استطاعت قيادتها أن تغير وجه البلاد إلى وجه آخر، واعتبر بالنسبة له أن هؤلاء الضباط لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا فى البلاد، لأنهم غير مؤهلين للعمل السياسى، ولكنه رويدًا رويدًا استطاع أن يستوعب كل القرارات والإنجازات وأشكال الحماس التى لاحظها على مجلس قيادة الثورة.

يخبرنا علاء الديب بأنه لم يقتنع فى يوم من الأيام بمسألة الانتماء إلى أى تنظيمات سياسية، رغم أنه انتمى إلى هيئة التحرير، وهى أول منظمة سياسية تنشؤها ثورة يوليو، وكذلك انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم ارتبط بأحد الأحزاب الشيوعية، ولم يكن فاعلًا فى أى من تلك التنظيمات، ولكنه استفاض قليلًا فى انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ووصف الأعضاء الذين اجتمع معهم فى الشعبة بأنهم مهذبون وواضحون، للدرجة التى من الممكن أن يعلنوا عن أى أسرار عائلية، حياتهم مع أخوتهم وآبائهم وزوجاتهم، ما جعله مندهشًا، وروى عن شخص كان يحضر معهم بأنه كان ذا بنيان رياضى قوى وملحوظ، كما أنه لم يختلف عن الآخرين فى سمة الأدب والأخلاق، وكان ذلك الشخص جارًا لأسرة علاء، وكانت أسرته غنية جدًا، وكذلك تعيش على الطريقة الأفرنجية، وكان ذلك يجعل علاء مندهشًا، ما الذى يدفع شخصًا لا ينقصه إلى أى شىء، وينضم إلى تنظيم دينى، وذات يوم كان أحد أعضاء الجماعة يتحدث للأخوة فى الشعبة، وأبدى ذلك الشخص أسفه، لأن أخًا لهم فى الشعبة، يتمتع هو وأسرته بكثير من الغنى، لكن شقيقته تدرس فى مدارس أجنبية، وترتدى ملابس تخالف الإسلام، وتعود إلى المنزل فى أوقات لا تناسب الفتاة المسلمة، وفهم الأخوة من طريقة حديث ذلك الشخص وإيماءاته المتكررة والواضحة، بأنه يقصد ذلك الشخص الغنى.

بعدما عاد علاء إلى منزله، كان ذلك الحديث شاغلًا جدًا لتفكيره، كيف يتدخل الأعضاء فى شئون ليس لهم علاقة بها، كيف يفرض شروطًا على أخ أو أخت لى، وكيف يعمل على تحريض أخ على شقيقته باستخدام ذريعة دينية، ولم تمر ساعات، وكان يجلس مع والدته، حتى سمع فتاة تصرخ ببشاعة، وكأنها تواجه جيشًا من الكلاب الضالة، فهرعت والدته إلى مصدر الصوت، والذى كان يأتى من زاوية أسرة الجيران التى ينتمى لها زميل علاء، وبشق الأنفس استطاعت والدة علاء والجارات الأخريات أن ينقذن الفتاة من وحشية شقيقها، وكان هذا الحدث هو أول صدام بينه وبين الجماعة، والذى أدى إلى مقاطعتها للأبد، وكان السؤال المشرع دائمًا فى وجدانه: كيف يكون الدين محرضًا على القتل إلى هذه الدرجة، وكيف يستجيب شخص ما إلى ما يقال له دون تفكير؟، هنا انتبه علاء إلى خطورة وجود جماعة الإخوان المسلمين فى أى مجتمع سياسى أو فكرى أو اقتصادى، ومن هنا جاءت قطيعته الحاسمة معها، وكذلك لم ينضم بأى شكل من الأشكال إلى أى تنظيم سياسى.

كانت مرحلة الدراسة فى كلية الحقوق جامعة القاهرة مرحلة ثرية وفاعلة وحاسمة فى تكوينه الثقافى، لا بد أن نذكر هنا، وهذا ما لم يذكره فى المذكرات، ربما يكون ذكره فى أحاديث أو حوارات أخرى، أن شقيقه بدر الديب، كان إحدى بوابات علاء الديب الكبرى فى عالم الثقافة، إذ أنه كان شاعرًا طليعيًا وكاتبًا وناقدًا ومترجمًا كبيرًا، كما أنه بعدما كتب مقدمة ودراسة لديوان «الناس فى بلادى» للشاعر صلاح عبدالصبور، صار بدر نجمًا كبيرًا، ليس فى مصر فحسب، ولكن فى العالم العربى كله، إذ أن ديوان صلاح كان فى غاية الأهمية فى ذلك الوقت، وملأ الدنيا وشغل الناس كما يقولون، وكانت دراسة بدر الديب إحدى الذرائع الكبرى التى جلعت لذلك الديوان شعبية كبيرة، وكان بدر يعتنى بشقيقه ثقافيًا، ووفر له كثيرًا من الكتب والروايات وكثيرًا من الدراسات الفلسفية، حيث إنه عندما دخل كلية الحقوق، كان مؤهلًا لكى يقرأ كل ما يتاح له من قراءات أكثر توسعًا، وأكثر عمقًا.

عندما التحق علاء بكلية الحقوق عام ١٩٥٧، لم ينسجم مع جو المحاضرات، إلا عندما يكون المحاضر واحدًا من هؤلاء الكبار، الذين يملكون القدرة على تحويل مواد القانون المدنى أو التجارى أو الجنائى، أو حتى قانون الإجراءات إلى قضايا عامة، ترتبط بحياة المجتمع، وتحيل كتل الطلاب- كما يكتب- المتزايدة كل يوم إلى مجموعة من الآذان الصاغية، ما عدا ذلك كان المناخ فى الكلية لا يسمح بأن يندمج معه علاء، ذلك الشاب الذى قرأ وعرف وفهم واستوعب كثيرًا من الأفكار والنظريات، كيف يحضر لهؤلاء المحاضرين الذين حولوا محاضرتهم إلى سوق للبيع والشراء، وكانت تلك السمة، تدفع علاء لرفض ذلك المناخ الذى يشتم فيه روائح لا تروق له، فبالتالى لم يكن منتظمًا فى حضور المحاضرات، يقول علاء فى أوراقه: «شاهدت فى تلك السنوات كيف تحول أستاذ الجامعة إلى موظف، يتباهى أمام طلبته بعلاقة له مع ضابط كبير، أو مسئول خطير فى الدولة، فى هذه الأوقات كنت أهرب من كلية الحقوق إلى مكتبة الجامعة القائمة فى وسط كلية الآداب» ص٧٥.

كانت المكتبة عالمًا آخر وجديدًا وفاتحًا بالنسبة لعلاء، ففى قاعات المطالعة تعلم أغلب ما أصبح ذخيرته الثقافية الأولى فى عالم الثقافة، كانت المكتبة بيته وملاذه وملجأه الأوسع، وفيها قرأ تشيكوف وديستوفيسكى وتولستوى، ولا بد أن أذكر هنا بأن كل قطاعات الثقافة المصرية والمثقفين المصريين فى تلك الآونة تأثروا كثيرًا بما يترجمه المثقفون المصريون فى مصر وسوريا بالأدب الروسى، وكان الدكتور محمد مندور، رئيس تحرير مجلة الشرق، التى تعمل على ترجمة كثير من عيون الأدب الروسى، والثقافة الروسية، وصدرت كتب كثيرة لأدباء روسيين، وعنهم، وكان هناك كتاب مهم عن أنطون تشيكوف قام بترجمته الدكتور والناقد عبدالقادر القط، أى أن الكتاب والمبدعين المصريين فى ذلك الوقت كانوا متأثرين بقوة بالأدب الروسى، إن لم يكونوا أسرى لهم، وهذا أمر آخر يحتاج لسياق آخر، وهنا لم يفلت المثقف الشاب علاء الديب من الانخراط فى قراءة ذلك الأدب، والذى ترك أثره البالغ فى كثير من كتاباته فيما بعد، كما سنوضح ذلك فى سرده الواقعى والمتمرد فى آن واحد، مع انحياز واضح للطبقة المتوسطة التى أتى منها ونشأ فيها، وحمل كل جيناتها كما تصرخ بذلك كل كتاباته.

لم يكتف بالطبع بقراءة هؤلاء الأدباء فقط، بل توسع فى قراءة كتب فى الفلسفة، والكتب الماركسية، وحاول- كما يعترف- مع شيكسبير والمسرح اليونانى، قرأ كل ذلك بنهم وبلا نظام، يجلس من الصباح، حتى الساعة الخامسة، بعدها ينتقل إلى بوفيه كلية الآداب، يكون قد أخذ جرعة دسمة من القراءات المتنوعة، وكان فى البوفيه يلتقى جماعات متناثرة من بعض محترفى الحديث والمناقشات، كما يصفهم، كانوا يتحدثون فى السياسة والأدب والفن والفكر، وكانت تلك الفترة أيضًا كما تضج بأفكار وآراء وكتب من الاتحاد السوفيتى، كانت هناك على الضفة الأخرى الثقافة الوجودية، وكانت كتابات جان بول سارتر وألبير كامى بدأت تتسلل إلى العالم العربى، حتى تمكنت، ورسخت أقدامها، وكان اللبنانيون على وجه الخصوص يترجمون كثيرًا من التراث الوجودى الحديث، فى الفكر والسرد والمسرح، ولا ننسى أن مسرحية «المومس الفاضلة»، أو «البغى الفاضلة» حسب ترجمة سهيل إدريس، قد تقرر عرضها فى مصر، وقامت ببطولتها سميحة أيوب وعمر الحريرى، وأثارت الرواية جدلًا واسعًا، للدرجة التى دفعت رجلًا محترفًا سياسيًا مثل خالد محيى الدين يكتب مقالًا عن المسرحية.

أقصد أن ذلك المناخ كان حاضرًا بقوة فى تلك الفترة، وكان علاء الديب قد عرف كثيرًا من الرفاق اليساريين، ومضى معهم أوقاتًا عظيمة كما يقول، وتعلم منهم كثيرًا من الدروس، وهو يعتبر أن هؤلاء الرفاق، بالنسبة له، كانوا دليلًا على قدرة الإنسان على التضحية، وقدرته على أن يهب نفسه ووقته وحياته لقضية مؤمن بها، مهما كان الحلم بعيدًا، ومهما بدا الجهد الذى يستطيعه ضئيلًا ومحفوفًا بالمخاطر.

كان ارتباط علاء الديب بتيار اليسار ارتباطًا بالحلم وتحقيق الثورة الكاملة، رغم أنه لم يكن منتميًا لأى تنظيمات يسارية، لقد كانت الثورة فى ذلك الوقت تتشكل وتتحول إلى نظام، كان هذا التحول والتشكل يتم بعيدًا عن الناس، وكان اليساريون يحاولون أن يشتركوا أو يسهموا فى هذا التحول، ولكن التحول كان سريعًا قويًا، يجرف فى سبيله كل شىء، وكانوا هم فى أغلب الأحيان غارقين فى خلافات داخلية.

من هنا استطاعت السلطة الناصرية أن تجسد كل شعارات اليساريين فى برامج عملية، وكان علاء قريبًا من هؤلاء اليساريين الذين تسربت أحلامهم، بل ضاعت، وتم السطو عليهم، وذلك وفقًا للخلافات التاريخية والطاحنة بينهم، برغم تلك الوحدة التى حدثت فى ٨ يناير ١٩٥٨، واصطفت تنظيمات اليسار تحت اسم «الحزب الشيوعى الموحد»، وكان محمد عمارة، الرفيق سلام، الذى أصبح فيما بعد الدكتور محمد عمارة، الباحث الإسلامى، أحد مهندسى تلك الوحدة المهددة بالانهيار، وتم تصعيد محمد عمارة إلى مسئول لجنة منطقة القاهرة، وهى أقوى لجنة فى الحزب، باعتبار أن القاهرة هى المركز الرئيسى فى نشاط الحزب، وكان علاء الديب يشاهد كل ذلك فى حالة ذهول، حتى حدثت كارثة أول يناير ١٩٥٩، وقبض على جميع الشيوعيين الذين كانوا على قرب من السلطة ومعها ويرفعون شعاراتها، وكذلك الذين ناهضوا الدولة فى تفاصيل صغيرة، كان ذلك فى عام ١٩٥٩، ورغم أن علاء الديب لم يكن عضوًا فى أى تنظيم، لكنه كان على قرب من هؤلاء الشيوعيين، وتقديره لهم الذى ظل شاغلًا له طوال حياته، كان غياب رفاق علاء محيرًا له، ومحبطًا، قبل أن يتخرج عام ١٩٦٠، وحكى علاء فى كتابه عن تلك الفترة بقدر من الترميز، لكن نكتشف أنه كان محبطًا، إنه المثقف الوجودى السارترى، والمتمرد حسب مفهوم كامى، والماركسى الثورى، إنه يقف بين الثورى الراديكالى، والمتمرد الذى يشغل درجة أقل من المتمرد، ذلك المتمرد الذى عرفناه عند كامو، ذلك الشخص المتألم الذى لا يسعى إلى تغيير المجتمع بشكل كامل، ولكنه يكف عن صراخه عندما يكون خصمه توقف عن فعله القبيح، المتمرد لا يسعى لنسف خصمه أو عدوه، ولكنه يسعى لإفساد خطط الشر التى يدبرها، أما الثورى الماركسى، فهو يسعى أو يحلم بتغيير المجتمع بشكل كامل، يسعى لتقليب دائم للبنية الاجتماعية رأسًا على عقب، حيرة مثقف شاب كبير، قرأ واستوعب واقترب كثيرًا من صانعى الأحداث المتمردة، والحالمين بالثورة، وعند اختفاء كل هؤلاء إثر حادث سلطوى أليم، احتار أكثر، وقرر أن ييفجر كل طاقته فى كل ما هو ثقافى، وهذا ما حدث بعدما التحق بالمجلة الشابة الجميلة، التى تستوعب وتبدع وتنتج كل ما يحلم به مثقف، مجلة «صباح الخير».

وجد علاء الديب نفسه فى مناخ مبدع ومثقف ومفكر ومسيس، يقوده رئيس تحرير داهية، هو الكاتب الصحفى والروائى فتحى غانم، والذى جاء بعد رئيس تحرير كبير وموهبة موهبة كبيرة هو أحمد بهاء الدين، وكانت المجلة تضم أبرع كتاب وفنانى مصر، محمود السعدنى، صبرى موسى، صالح مرسى، عبدالله الطوخى، عبدالستار الطويلة، مصطفى محمود، صلاح جاهين، أحمد عبدالمعطى حجازى، لويس جريس، نجاح عمر، مفيد فوزى، منير عامر، عبدالله إمام، فضلًا عن أهم وأجمل فنانى الكاريكاتير فى مصر، بهجت عثمان، أحمد حجازى، صلاح الليثى، رجائى ونيس الذى هاجر بعد ذلك، وإيهاب شاكر، وغيرهم، كتاب وفنانون ومبدعون مثل هؤلاء، ماذا يفعل بينهم شاب صغير السن، يقف بين التمرد الوجودى الفاعل، والثورة الماركسية المعطلة، وقبل أن يقدم علاء الديب مادته الأساسية التى اكتشف نفسه فيها، وهى تقديم باب مهم للغاية، وهو باب تحت عنوان «جديد»، قدم فى ذلك الباب كثيرًا من وجوه الثقافة الغربية، قدم كل ما هو جديد عند سارتر وبريخت وهنرى ميلر وإيفو اندريتش، باب يصلح أن يكون كتابًا يعبر عن مرحلة تكاد تكون غائبة فى مسيرة علاء الديب، والثقافة المصرية، وقبل أن يهتدى إلى ذلك الباب، قدم بعض موضوعات صحفية جيدة، وكان أول موضوع ينشر لعلاء الديب، كان بتاريخ ٢٠ أبريل ١٩٦١، تحت عنوان «قلب يعود إلى الحياة»، وفيه يعرض لحادثة خطيرة حدثت فى محافظة المنيا، وهى عودة فلاح منياوى من الموت إلى الحياة، وذهب علاء إلى محافظة المنيا، ليلتقى بذلك الفلاح واسمه محمود محمد متولى، تحقيق وحوار ممتع، ذلك قبل أن يكتب سلسلة مقالاته النقدية والفكرية تحت عنوان «جديد»، وذلك ما سنتعرض له فى الحلقة القادمة إن شاء الله.