«الوحدجىّ».. حكايتى مع القارئ الشيخ عنتر

- الأزهر منع شرائطه بينما كانت إذاعات فى العالم الإسلامى تذيع تسجيلاته يوميًا

- عنتر مسلّم كان يقرأ بروايات غير مُعترف بها من «مجمع البحوث الإسلامية» ولا يُجيزها بعض علماء القراءات

- عضو بـ«الجماعة الإسلامية» فى أبنوب: المدعو عنتر يغنى القرآن مثلما يغنى عدوية «سلامتها أم حسن»

- الشيخ عبدالحميد كشك اعتبره خارجًا عن الملة إن لم يعلن توبته.. وحذره فى خطبة مسجلة من «إعدامه شنقًا»

- رشحّه عثمان أحمد عثمان لإحياء عزاء «ست البرين» والدة الرئيس السادات فطلبه بعدها للقراءة فى «يوم الشهيد»

- غنى قصيدة طاهر أبوفاشا «على عينى بكت عينى» فقال عنه المطرب السورى صباح فخرى: هذا مجرم طرب

فى أواسط الثمانينيات من القرن العشرين، وبينما كانت بعض إذاعات العالم الإسلامى تبث تسجيلات القارئ الشيخ عنتر مسلّم يوميًا، كمادة إذاعية ثابتة، صدر قرار أزهرى بمنع شرائطه من التداول التجارى فى مصر، بناء على رأى فتوى قضت بأن الرجل يقرأ بقراءات غير مُعترف بها من مجمع البحوث الإسلامية، وما أنزلت مشيخة «عموم المقارئ المصرية» بها من سلطان.

فى تلك الفترة، نشر الكاتب الراحل محمود السعدنى مقالًا فى «أخبار اليوم»، قال فيه إن مسلّم صاحب أسلوب فذ فى قراءة القرآن الكريم، ووصفه بأنه «نبتة غريبة» فى عالم التلاوة. داعيًا إيّاه علنًا للحضور إلى القاهرة، ومتعهدًا بتسخير كل إمكانياته حتى يُجاز الشيخ من الأزهر، ويصبح أحد قرّاء الإذاعة المعتمدين، غير أنه لم يستجب لهذه الدعوة أبدًا.

كان عنتر «شيخ طريقة» جديدة من نوعها فى دولة التلاوة، فقد كان يتلو القرآن بأكثر من أربع قراءات مختلفة فى «الرُبع» الواحد، فاعتبر قرّاء الإذاعة طريقته هذه نوعًا من الهرطقة، وخرقًا للقواعد الصارمة التى لا مجال فيها للاجتهاد أو الإبداع، وشنوا عليه حربًا ضروسًا امتدت ساحتها من الإسكندرية إلى أسوان، فحظر الأزهر طبع وتوزيع شرائطه، أيام كانت أشرطة الكاسيت هى النافذة الوحيدة المفتوحة خارج سيطرة الإعلام الرسمى، والإذاعة الشعبية الأوسع انتشارًا فى مصر والعالم العربى.

وقتها، حسب شهادات معاصرين، نافست شرائط الشيخ المعتمدة- للمفارقة- من الأزهر نفسه، أشرطة المطرب الشعبى الراحل أحمد عدوية. ولم يكن أحد يستقل سيارة ميكروباص فى القاهرة والأقاليم، أو يمشى فى شارع شعبى، إلا ويستمع شاء أم أبى لواحد منهما، مسلّم أو عدوية.

أدى هذا الانتشار الكبير إلى وضع الشيخ عنتر تحت المجهر، فضج الأزهريون وقرّاء الإذاعة بالشكوى، ليس فقط لكونه جمع بين قراءات «وَرش وحفص وقالون» وغيرها، بل لأنه حاول أيضًا أن يجمع بين الطرب والتلاوة، فقد كان أستاذًا فى المقامات الموسيقية، ويُجيد العزف على العود والكمان مثل عازف محترف. كما أن له تسجيل نادر يستنكره معجبوه، وهو يغنى أغنية أم كلثوم المشهورة «على عينى بكت عينى»، عن قصيدة للشاعر طاهر أبوفاشا.

وأتذكر أنى سمّعت هذا التسجيل الغنائى ذات مرة للفنان السورى الكبير صباح فخرى، فأعاد سماعه مأخوذًا ببراعة الأداء، ثم قال: هذا مو قارئ.. هذا «مجرم طرب»!

ويأخذ باحثون فى تاريخ دولة التلاوة على الشيخ عنتر، فضلًا عن الجدال حول إجازة بعض القراءات، أنه فى مزجه بين الطرب والتلاوة كان متطرفًا أحيانًا. وهى تهمة طاردت الشيخ مصطفى إسماعيل يومًا ما. إلى حد أن الشيخ محمود على البنا الذى زامله على دكة القراءة فى مدن الدلتا كثيرًا، قال له ذات مرة: مشكلتك يا عنتر إنك «بتدلّع» كتير فى القراية.

غير أن الشيخ «تاب» عن تلك الطريقة المتفردة فى القراءة، بضغط من الأزهر، فيما يشبه انتكاسة مؤقتة لمدرسته فى القراءة. ونشر «إعلان توبة» مدفوعًا فى الجرائد القومية الثلاث «الأهرام والأخبار والجمهورية» تبرّأ فيه من أشرطته القديمة، وطالب كل من يحوز شريطًا منها بإتلافه فورًا.

وما يثير الدهشة حقًا، أن أحدًا من محررى هذه المؤسسات الصحفية العريقة، مجتمعة، لم يحاول البحث وراء مثل هذا الإعلان الغريب، ولو من باب الفضول الصحفى على الأقل.

ممنوع من التلاوة

كان البحث عن القصة الحقيقية أصعب من إيجاد «إبرة» فى كومة قش، كما يقولون، ناهيك عن أن نصف هذه الكومة جرى التخلص منها. إمّا لأن عنتر أصبح مكروهًا فى أوساط الهواة والمهتمين للأسباب المعلنة، أو بسبب الإهمال العمدى الذى تعرّض فى أى تأريخ لمدارس التلاوة المصرية.

لم تنجح محاولاتى فى الوصول إلى أرشيف الأزهر، خصوصًا بعد إعلانى عن اسم الشيخ. فبدأت البحث فى أرشيفات الصحف القومية، وترددت على أرشيف «الأخبار» بمعونة من الصديق يحيى وجدى، أكثر من مرة. ولم أجد فيه ولا فى أرشيف «الأهرام» شيئًا يستحق الذكر، باستثناء مقال السعدنى الذى نشره بعد ذلك فى كتابه «ألحان السماء».

وبعد نحو ٤٠ سنة من أحداث القصة، فبمجرد إعلانى عن كتاب يحكيها، تواصل معى عشرات المصريين والعرب والأجانب، منهم أندرو سايمون، الأستاذ المساعد بكلية «دارتموث» الأمريكية، الذى قال إنه يعمل على كتاب يسجّل تاريخ مصر الثقافى خلال الخمسين سنة الأخيرة، وإنه يريد معلومات عن الشيخ، باعتباره قارئًا مثيرًا للجدل، مختلفًا عن عصره، ومختلفًا معه.

ومن حقنا أن نتوقف هنا، قليلًا، لنتساءل: كيف يهتم الأمريكان فى جامعاتهم ومراكزهم البحثية بقارئ غير معروف، لم يهتم به أى باحث مصرى من قبل؟ ولماذا يتردد خواجة اسمه «سايمون» على الأزهر مرارًا بهدف الحصول على تصريح للاطلاع على أرشيف «مجمع البحوث»، لدراسة موضوع أهمله المصريون؟

قوبل هذا الطلب بالرفض طبعًا، لأن أرشيف المجمع الأزهرى ليس متاحًا للباحثين، كما قال «سايمون»، ولأنهم لم يعرفوا ما أهمية دراسة قارئ شبه مجهول!

كما تواصل معى أيضًا الأكاديمى الباكستانى د. على أكبر خان، أستاذ اللغة الإنجليزية بـ«الكلية الحكومية للدراسات العليا» فى إقليم خيبر. وأصرّ «خان» أن يسجّل للكتاب شهادة ضافية عن جمهور الشيخ فى باكستان والأقاليم الهندية المسلمة، حيث يعتبرونه أحد كبار القرّاء. وهى شهادة لا تخلو من طرافة، بسبب الاعتقاد الشائع هناك بأن شرائط عنتر جرى حظرها فى مصر، لأنه - وهو المكفوف- «طعن» شخصًا ما، ودخل السجن فترة، ثم مُنع بعدها من التلاوة!

فى عزاء والدة السادات

لكن الحقيقة غير ذلك. فقد قرأ الشيخ على مدار رحلة طويلة مع القرآن فى معظم المحافظات، وأمام جمهور واسع الطيف يمتد من الفلاحين إلى الوزراء والفنانين ونجوم المجتمع المصرى، منذ الستينيات حتى رحيله عام ٢٠٠٢.

وحين توفيت والدة الرئيس الراحل أنور السادات، السيدة «ست البرين» سنة ١٩٥٨، طلب السادات الذى كان رئيس مجلس الأمة وقتها، كلًا من الشيخين محمد صديق المنشاوى ومحمد عبدالعزيز حصّان لإحياء عزاء والدته. ولمّا اعتذر «حصّان» لارتباطه بمناسبة أخرى فى نفس الليلة، أرسل المهندس عثمان أحمد عثمان، الذى كان من أشد المعجبين بالشيخ عنتر، سكرتيره الخاص على عَجَل فأحضره، وأحيا مسلّم الليلة مع المنشاوى.

ثم طلب السادات، الشيخ عنتر بالاسم للقراءة خلال الاحتفال بذكرى «يوم الشهيد» فى الإسماعيلية سنة ١٩٧٦، مع المبتهل الشيخ نصرالدين طوبار. بحضور المهندس سيد مرعى، رئيس «مجلس الشعب» الأسبق، الذى كان يشارك عثمان إعجابه الكبير بالشيخ. حاول عثمان ومرعى، وهما من كبار أصحاب النفوذ وقتها، إثناءه عن قراره عدم الالتحاق بالإذاعة، لكنه تمسك برأيه. وقال إن طريقته لن تصلح للإذاعة أبدًا.

وعندما عرضا عليه التوسط لحل مشكلته مع الأزهر، قال إن هذا الأمر ليس مجرد «تصريح» بتسجيل الأشرطة للأداء العلنى، ولكنه خلاف قديم بين العلماء عمره أكثر من ألف عام، ولم يُحسم أبدًا، وإنه يعتبر موضوع القراءات معركته الشخصية، وسواء عنده انتصر أو انهزم، فقد اجتهد.

قال القارئ أحمد نعينع: «كنت أقابل الشيخ عنتر فى المحافل والمناسبات، وقرأت معه مرارًا فى مدن وقرى عدد كبير من محافظات الدلتا، منها الغربية والمنوفية وكفرالشيخ، بعد سنوات من الجدال الكبير الذى أثاره فى كل أنحاء مصر. وكنت أظنه مهيبًا أو «مخيفًا» كما صوّره بعضهم، خاصة مع أنه يتمتع بهيبة كبيرة فى أوساط القرّاء، ولكننى وجدته خلال الجلسات التى جمعتنى به شخصًا بسيطًا، ومتواضعًا تواضع العلماء، قليل الكلام، لا يطعن فى شخص أحد من زملائه المقرئين أبدًا. أمّا صوته فجميل للغاية، ومخارج حروفه القرآنية لامعة مثل سلاسل الذهب الصافى، يعنى الحرف حرف، زمنه مضبوط، ومخرجه مضبوط. وأمّا عن مسألة القراءات، فإن كان أصاب فى قراءته فله أجر المُصيب. وإن كان أخطأ فله ثواب المجتهد».

وأكد نعينع، فى حوار أجريته معه خصيصًا للكتاب، أنه «زامل مسلّم فى إحياء ذكرى أربعين السادات، الذى أقيم فى قرية «ميت أبوالكوم»، وكان الذى دعاه هو للقراءة عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل. أمّا الذى دعا الشيخ عنتر فهو عثمان أحمد عثمان. وقرأ عنتر يومها قراءة سماوية فى منتهى الروعة، برواية واحدة لم يغيّرها طوال ٩٠ دقيقة، لأنه لم يُرد إثارة علماء الأزهر الحاضرين. وأُشهد الله أنه قرأ فأبدع، وإنى لم أر مثل هذا الإبداع فى حياتى أبدًا، حتى شعرت أن الملائكة نزلت علينا فى تلك الليلة بالسكينة والسلام».

وكان مسلّم يقرأ بشكل سنوى منتظم فى بيوت بعض مشاهير المجتمع المصرى، وقتها، ومنهم الفنانان أحمد مظهر وصلاح منصور، فضلًا عن مرعى وعثمان وآخرين من سمّيعته، رغم اللغط الدائر حوله آنذاك. ويُقال إن مظهر كان يحوز مكتبة صوتية بها أكثر من ٣ آلاف شريط للشيخ، ولا أحد يعرف مصير هذه الشرائط.

مولانا «الموسيقار الشيخ»

بدأ الشيخ حياته منشدًا، وكوّن فرقة موسيقية صغيرة من عدة عازفين، كان يتجول بهم فى الموالد الشعبية بالوجه البحرى، يقدمون قصائد لشعراء الصوفية الكبار، ومنهم عمر بن الفارض، يلحنها مسلّم بنفسه. وهو ما يفسر علاقته الوثيقة بالموسيقى، شأن معظم القرّاء، فقد كان الشيخ مصطفى إسماعيل يقول فى أحاديثه التليفزيونية حين يرد ذكر الموسيقار درويش الحريرى: مولانا الشيخ درويش الحريرى!

وبدءًا من منتصف سبعينيات القرن العشرين، بات معروفًا كقارئ فى أنحاء الدلتا. ولفتت جماهيريته الواسعة أسماع المصريين، بعد أصدرت شركة «صوت الغربية» شرائطه المسجلة فى ليالى سرادقات العزاء، التى كان يُحلّق خلالها بصوته الدرامى الحزين فى أعالى المقامات، مرددًا كل آية بمقام مختلف و«رواية» مختلفة، بينما الرواية الوحيدة المهيمنة على دولة التلاوة المصرية منذ العصر العثمانى، هى رواية «حفص عن عاصم» فقط.

وموضوع القراءات - أو الروايات- قضية كبيرة، لا مجال لها هنا. ولكن، لك أن تعرف: كيف تمتلك إذاعة القرآن الكريم مصاحف كاملة مرتلة بروايات أخرى غير «حفص»، منها قالون والدورى، بصوت القارئ المُعلم محمود خليل الحصرى، لا تُذاع إلا مرة واحدة فى الأسبوع.

وفوجى الجمهور، مؤخرًا، بأن هناك ترتيلًا كاملًا أدّاه الشيخ عبدالباسط برواية «ورش»، كان محفوظًا فى الأرشيف الإذاعى من عشرات السنين، ولم تبدأ إذاعته إلا منذ وقت قريب.

ولذلك، أحدث أسلوب مسلّم الغريب، وطريقته الخارجة عن المألوف فى المزج بين القراءات، نوعًا من الصدمة والاستنكار فى أوساط بعض المقرئين والأزهريين، فتحوّل إلى قضية رأى عام، بعدما ظهرت قضيته فى بريد الصحف اليومية، فنشر «بريد الأخبار» ذات يوم رسالة من أستاذ فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة، كان عنوانها «أنقذوا القرآن من المدعو عنتر».

كما واجه اتهامات خطيرة أطلقها ضده قراء إذاعيون، فظهر الشيخ أحمد الرزيقى فى برنامج على شاشة التليفزيون، وقال إنه كان يقرأ مع الشيخ عنتر فى سرادق عزاء بمدينة قلين- كفرالشيخ، وأن زميله نطق اسم النبى إبراهيم، عليه السلام، عدة مرات، هكذا: إبراهام، براهيم، برهوم. وكان ناقص يقول «أبوخليل»!

وهذا الأمر الغريب لم يكن ليحدث أبدًا، لأن الشيخ ليس بهذه الرعونة، ونفاه بنفسه مرارًا. ولأن الأزهريين، كما قال لى القارئ د. حلمى الجمل، كانوا يجمعون أنفسهم فى كل مدينة أو قرية يقرأ فيها مسلّم، للتصدى لأى خطأ قد يقع فيه. غير أنهم لم يجدوا أخطاء أبدًا، وكان الشيخ يرد عليهم الحجة بالحجة، من كتب القراءات التى حفظ بعضها عن ظهر قلب.

أمّا التهمة الحقيقية، فهى أنه يأتى بروايات لا وجود لها فى الكتب المُعتبرة لعلم القراءات القرآنية. صحيح أنها موجودة فى كتب السيرة والتفاسير، ولكن لا يُعتد بها فى هذا العلم. أى أنه يقرأ بلا أى سند. وهى تهمة خطيرة فى عُرف المشتغلين بالتلاوة، قد تودى بصاحبها إلى السجن.

واتخذت الزوبعة طريقها إلى منابر المساجد، خاصة فى ظل سيطرة السلفيين و«الجهاديين» على قطاع كبير منها آنذاك، فهاجم الخطباء عنتر بضراوة. واعتبره الشيخ عبدالحميد كشك، خارجًا عن الملة إن «اُستتيب» عما يفعله ولم يعلن توبته. وحذره «كشك» فى خطبة شهيرة من إعدامه شنقًا.

وحكى لى الصديق حاتم عبدالله، أن عضوًا فى «الجماعة الإسلامية» بمدينة أبنوب أسيوط، قال فى خطبة من فوق منبر أحد مساجد المدينة: إن المدعو عنتر مسلّم يغنى القرآن، مثلما يغنى عدوية «سلامتها أم حسن».

قارئ فى «صفحات الحوادث»

كان من الطبيعى أن يقرر الأزهر منع الأشرطة، خصوصًا بعد هذه الضجة الإعلامية، فعرفت أخبار الشيخ طريقها إلى صفحات الحوادث فى الجرائد اليومية. ونشرت «الجمهورية» خبرًا تحت عنوان «لم يلتزم القارئ المشهور بالأداء القرآنى.. فقرر الأزهر منعه من التلاوة».

جاء فى متن الخبر: «رغم أنه مقرئ مشهور، وله أشرطة عديدة، إلا أنه لم يلتزم بالأداء القرآنى، ولذلك قررت الإدارة العامة للبحوث والنشر بالأزهر الشريف منعه من تسجيل القرآن الكريم على أشرطة أو تلاوة الحفلات الشعبية والدينية، فقد أكدت تحريات العقيد مختار هويدى، رئيس مباحث المصنفات الفنية بالإسكندرية، أن القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم، وهو مشهور بمحافظة الغربية والأقاليم، وله أشرطة عديدة فى الأسواق، منتشرة بصورة كبيرة ومُسجل عليها القرآن الكريم بصوته، وأن التسجيلات جميعها غير مُصرح لها من الإدارة العامة للبحوث والنشر بالأزهر الشريف، حيث لم يلتزم القارئ بالأداء القرآنى المتبع».

أضاف الخبر: «وبعرض المعلومات على اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات، أمر بضبط هذه الأشرطة وجمعها من الأسواق فورًا. ووضع العقيد مختار هويدى والرائد ناصر كمال، تحت إشراف العميد فاروق خضيرى، خطة لضبط هذه الأشرطة التى تتجاوز الـ٥ آلاف شريط. كما تم ضبط الشركات التى تقوم بطبع هذه الأشرطة، ومنها شركتا (صوت الغربية) و(شوشة فون) فى طنطا، و(صوت الحب) بالقاهرة. وتمت إحالة الأشرطة والشركات إلى نيابة أمن الدولة، التى قررت تحت إشراف المستشار يحيى عارف، المحامى العام بالإسكندرية، مصادرة الأشرطة، وأصدرت إدارة البحوث والنشر بالأزهر قرارها بمنع القارئ من القراءة، وحظر تداول أشرطته نهائيا فى الأسواق».

وليس كل ما ورد فى هذا الخبر صحيحًا، فقد حصلت هذه الشرائط بالفعل على تصاريح رسمية من الأزهر، وإلا لم تكن تلك الشركات المعتمدة، ومنها «صوت الحب» واسعة الانتشار آنذاك، لتطرحها فى كل مكان للتوزيع التجارى، فيعرّض أصحابها أنفسهم للمساءلة القانونية.

ويوم صدور عدد «الجمهورية»، كان الشيخ يقرأ فى سرادق عزاء كبير بمنطقة «باكوس» فى الإسكندرية، وتوافد آلاف الناس لرؤيته والاستماع إليه. بعدما ظنوا أنه مُنع نهائيًا من التلاوة. لكن قرار المنع اقتصر على الشرائط. وكان هذا العزاء بمثابة استطلاع رأى حصل فيه الشيخ على أعلى الأصوات، رغم القرار الأزهرى الذى وصفه «سايمون» فى كتابه المُتَرجم مؤخرًا، بأنه صدر عمن يسمّيهم «حراس الدين»، حسب تعبيره.

على كل حال، ظل هناك دائمًا تضارب شديد فيما كُتب عن مسلّم، على قلته، ما بين فريق صغير اعتبره «أعجوبة زمانه»، وفريق آخر أكثر عددًا وعتادًا راح يطعن فى الشيخ بكل الطرق، حتى وصل الأمر إلى حد الطعن فى دينه أحيانًا، ناهيك عن تصويره باعتباره شخصًا جاهلًا رفض أن يتعلم، ولم يكن يملك من مؤهلات للقراءة سوى صوته فقط.

عقدة القصة العجيبة

لكن، كيف عرفت الشيخ عنتر، بعد أن كان مبلغ علمى بالقرّاء هم المشهورين منهم، خاصة عبدالباسط عبدالصمد القارئ الأكثر جماهيرية فى عصره وعصرنا، وآخرون منهم الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى سبق وأجريت معه حوارًا صحفيًا، انتقد فيه مسلّم، ونُشر فى مجلة عربية كانت تصدر فى باريس.

كيف عرفت الشيخ عنتر؟ هذه لوحدها قصة.

فى تلك الأيام، كنت أعمل مستشارًا إعلاميًا لجمعية فنية اسمها «هواة الفن الأصيل»، مُكرسة للمطرب صباح فخرى، الذى ربطتنى به علاقة صداقة قديمة. وكانت الجمعية تضم فى عضويتها مشاهير، مثل عمرو موسى وحسين فهمى وعباس الطرابيلى، ومغمورين من أمثالى. خليط فريد من صحفيين وسياسيين، سفراء وفنانين، سائقين وموظفين.

المهندس أمين جرجس صادق، رئيس الجمعية ومؤسسها، رحمه الله، كان هو نفسه فنانًا بشكل ما، ومن عشاق مصطفى إسماعيل، وهو من أغرب الشخصيات التى قابلتها فى حياتى، على كثرة ما قابلت من غرائب البشر، فكنت تجد فى شقة «أمين» بمنطقة ميدان لبنان «وهى مقر الجمعية»، أيقونات للمسيح عليه السلام، وأمه مريم. وعلى الحائط المقابل، برواز لسورة «الإخلاص»: «قل هو الله أحد»!

هذا، فضلًا عن عشرات أشرطة كاسيت لمعظم قرّاء القرآن، فلم يكن الرجل من سمّيعة الغناء فحسب، بل يستمع بشغف لأى صوت جميل، حتى لو كان الفن الذى يقدّمه مخالفًا لعقيدته. فأهدانى «أمين» ذات يوم شريطًا لقارئ قال عنه: «دا بقى أعجب شيخ ممكن تسمعه».

كان الشريط منسوخًا فى العراق، فقد كان صديقى يتجول فى أحد شوارع بغداد ذات يوم، وسمع قارئًا أعجبه فظن أنه عراقى، ثم فوجئ بأن البائع يخبره بأنه مصرى، وأن له جمهورًا كبيرًا هناك؛ لأنه يقرأ بمقامات عراقية غير مألوفة لدى المقرئين الآخرين.

بذلك، لم يكن عنتر مسلّم شيخًا عجيبًا فى رأى صديقى المسيحى، ولا «نبتة غريبة» كما وصفه محمود السعدنى، بل كان الطريق الذى عرفته من خلاله- لحكمة يعلمها الله- طريقًا غريبًا أيضًا.

وعندما شرعت فى كتابة الكتاب، بعد سنوات طويلة، لم تكن لدىّ أى فكرة عنه، باستثناء أنه انطلق بقوة من مدينة «قطور» محافظة الغربية، خلال السبعينيات والثمانينيات، وأحدث ضجة هائلة فى عصره، فتقرر منع أشرطته بعد أن تبيّن للأزهر أنه يقرأ بروايات «قراءات» من عنده، غير موجودة فى كتب علم القراءات المعتمدة.

ورغم أن «شرطة المصنفات» صادرت آلاف الشرائط من محلات الكاسيت وفرشات الباعة المتجولين، فإن هذه الأشرطة ظهرت بعد ذلك فى بلدان كثيرة، منها الجزائر وتركيا وفرنسا والمغرب وتونس، وحتى فى إيران بعد أن استولى المُلالى المتشددون على الحكم، وهو ما يعنى أننا أمام لغز: كيف يمنع الأزهر «الوسطى» المتنوّر أشرطة هذا الشيخ، بينما يُسمح بها فى إيران المتزمتة؟!

لم تكن تسجيلات الشيخ عنتر تُسمع فى محلات «البازار الكبير» بطهران فقط، بل خصصت له الإذاعة الإيرانية فقرة السهرة الثابتة فى التاسعة مساء كل يوم؛ لذلك عُرف على نطاق واسع فى دول شرق ووسط آسيا، والجمهوريات الروسية المسلمة، باسم «الشيخ عنتر الإيرانى».

ولم تنته التساؤلات عند هذا الحد، بل كانت هناك أسئلة أخرى: لماذا حُوصر قارئ رفض «الجنسية الليبية» التى عرضها عليه مبعوث شخصى من العقيد معمر القذافى، وكيف اختفى فى النهاية شيخ اعتبره بعض الناس «قارئ العصر»، ثم عاد مرة أخرى إلى الوجود بعد نحو ٣٥ سنة من المنع؟ ثم، كيف عاد بملايين المشاهدات والتعليقات على مواقع «يوتيوب» و«ساوند كلاود» و«فيسبوك»، مصحوبًا بنفس الجدال الكبير الذى أثاره ذات يوم؟

البحث وراء الالغاز

كانت تلك الألغاز العويصة الدافع وراء كتابة هذا الكتاب، الذى استغرق نحو سنة من التجوال فى ربوع الدلتا الواسعة، انطلاقًا من محافظة الغربية، إلى كفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، ومنها إلى الإسماعيلية، بصحبة شخصيّن كنت محظوظًا بالوصول لهما، هما: عبدالعزيز النمكى، الموظف السابق فى وزارة الرى، وصديقه محمد الشناوى، موجّه تعليم ثانوى، من سميّعة الشيخ الكبار.

تجوّل الاثنان معى بكل دأب وإخلاص لشيخهما، فى مدن وقرى وعِزب الدلتا الواسعة وبعض محافظات القناة، حيث خضنا بسيارة «الشناوى» رحلات شاقة وسط الطرق الترابية والمدّقات، كنا نقطع خلالها أحيانا ١٨٠ كيلو ذهابًا، ومثلها إيابًا، لكى نقابل صديقًا قديمًا للشيخ، وقد نفشل فى العثور عليه.

وحين نلتقى شخصًا ما بعد عناء، نجده فى الغالب شيخًا هرمًا. فقد مضى على أحداث القصة نحو نصف قرن، ومضى معظم شهودها إلى العالم الآخر. ولكن الغريب أن محاورنا يكون صاحب ذكاء متقد، وذاكرة حديدية تسجل أدقّ التفاصيل. وهو ما يفسره بعض المتصوفة بأن «ذاكرة حفظة القرآن لا تبلى أبدًا».

انتهى الكتاب فى منتصف مارس ٢٠٢٠، عشية الإعلان عن تحوّل فيروس كورونا إلى وباء عالمى. وكان من الطبيعى أن يرفض الناشرون طباعته. وذلك، لسببيّن كل منهما أوجّه من الآخر. الأول أن حركة النشر كانت متوقفة تمامًا، فى انتظار ما ستُسفر عنه الجائحة من تأجيل محتمل لمعرض القاهرة للكتاب. وقد كان.

أمّا السبب الثانى، الأكثر وجاهة بالتأكيد، فهو أنه لا أحد- ببساطة- يعرف من هو الشيخ عنتر، باستثناء طائفة سميّعة القرآن الكريم، وهم قلة. ناهيك أن من يقدّره داخل هذه الفئة، هم مجموعة صغيرة من دراويشه المتعصبين له تعصبًا أعمى.

أرسلت الكتاب على الإيميل إلى ١٢ ناشرًا، لكنهم رفضوه جميعًا. أرسلته أولًا، إلى ناشر معروف فى وسط القاهرة، كان متحمسًا لنشر الكتاب قبل كتابته، إذ جمعتنى بالناشر جلسة ذكرت خلالها- عرضًا- أنى أشتغل على قصة الشيخ عنتر. ففوجئت بأنه يعرفه جيدًا، وأبدى حماسًا شديدًا له، قائلًا إنه كان عندما يقرأ فى قريتهم بمحافظة كفر الشيخ يأتى الفلاحون بالآلاف من القرى المجاورة، ويتحوّل سرادق العزاء إلى ما يشبه المولد، بسبب الزحام الشديد.

مع ذلك، لم أتلق منه ردًا عندما أرسلت له مخطوط الكتاب، وكلمته على الموبايل فلم يرد. لم أفهم موقفه حتى الآن، لكنى توقعت أن يكون غيّر رأيه، أو أنه ليس متحمسًا لنشر كتاب لن يهتم به سوى الفلاحين!

والطريف أن الناشر سيف سلماوى، الذى أرسلت له المخطوط مشفوعًا بتوصية من صديقه الكاتب عمر طاهر، رد علىّ برسالة إلكترونية مقتضبة، جاء فيها: انتهى رأى مساهمى «دار الكرمة» بعد التداول بينهم، إلى أن الكتاب يُعد بحثًا جديدًا فى مجاله، وأنه يسجل فصلًا فريدًا ومجهولًا من فصول الثقافة المصرية، لم يسلّط عليه أحد الضوء رغم أهميته البالغة. غير أن الدار «تأسف» لعدم نشره، بعدما أسفر التصويت بالأغلبية عن ترجيح عدم النشر، لأن الموضوع ليس جماهيريًا بما فيه الكفاية.

ولو شئت الحقيقة فإن الموضوع ليس جماهيريًا بالمرة، فهو كتاب نوعى، مُوجه إلى قلة من «السمّيعة». وكنت أتوقع ألاّ يُحدث أى رد فعل فى الميديا الثقافية على الإطلاق، وأن يمر مرور الكرام وهو أضعف الإيمان، الأمر الذى أثبتت الأيام عكسه تمامًا.

حادثة الشيخ الطبلاوى

بعد نحو سنة من البحث والاستقصاء وراء ما تبقى من تراث الرجل، فى أرشيفات الجرايد وأرياف الدلتا ومدن القناة، تبيّن لى أنه وقع بين «شقىّ رحى» لا يجتمعان على شىء، هما الأزهر والمتشددون، وأن الأمر- فوق ذلك- هو أكبر من مجرد سيرة قارئ، بل إن له أبعادًا وجذورًا تاريخية، ضمن جدال مستمر حول إجازة القراءات. وهى قضية «مسكوت عنها»، لا لشىء سوى الكسل الذهنى ربما، أو عدم الرغبة فى إثارة الجدالات العلمية والفقهية.

كما تبيّن أن منع أشرطة مسلّم كان جزءًا من وقائع مؤسفة ومعارك غير شريفة، لا يصح ذكرها، دارت بين مشاهير قرّاء ذلك الزمان سعيًا وراء المال والشهرة، منها ما حكاه لى الشيخ الطبلاوى بنفسه، من أنه كاد يموت بفنجان قهوة «مسموم» فى أحد سرادقات العزاء، لولا أن الله سلّم، واصطدم صبى البوفيه بالفنجان، فأسقطه!

من جهة ثانية، عرفت أن القذافى، الذى اعتبره الكثيرون فى عصره مجنونًا بطريقة ما، رأى طريقة مسلّم فى القراءة «ظاهرة ثورية»- إن صح التعبير- فى مسيرة تلاوة القرآن. طريقة ليست خاصة بالمصريين وحدهم، لكنها إبداع عربى ينبغى احتضانه وتعهده بالرعاية، لكى ينمو خارج «البيئة المعادية» له.

لم يفصح مبعوث القذافى للشيخ عن سبب عرض منحه الجنسية، مكتفيًا بالقول إنه «تكليف من القيادة». أما الأسباب فيعلمها المسئولون الأكبر منه، وهو الأمر الذى رفضه مسلّم شاكرًا هذا «العرض الكريم»، بحجة أنه كفيف، ولا يستطيع العيش خارج مدينة قطور والقرى المحيطة، خاصة أن كل أهله وأصدقائه يعيشون هناك، وهذه البيئة بالنسبة إليه هى بمثابة الماء للسمك!

كان الهدف من الكتاب محاولة بحث عنتر مسلّم، وبيان موقعه الحقيقى بين معاصريه من القرّاء، وكيف خاض بمفرده معركة وصلت أصداؤها إلى أروقة الأزهر وأوراق الصحف، وتصدى لخصومه من كبار المقرئين المسنودين بمؤسسات الدولة، بينما كان ظهره هو إلى الحائط.

لقد اختفى، ومُنعت شرائطه فى بلده، لكنها عرفت طريقها إلى كل قارات العالم، وباتت تُباع على أسوار «المسجد الأزرق» فى مزار شريف، وتنطلق من محلات بيع الكاسيت فى لاهور، وتُسمع فى حضرات الطريقة الصوفية النقشبنديّة بإسطنبول، حتى أصبحت تلك هى السابقة الأولى من نوعها: أن يشتهر قارئ مصرى فى بلاد لا تعرف اللغة العربية، مثل أفغانستان وباكستان وتركيا، بينما هو مجهول فى مصر.

حُورب الشيخ «الصييّت» فى عصره بلا هوادة. وبعد أن خفتت الضجة التى أثارها بمرور السنين، تم تجاهله تمامًا عند أى تأريخ لمسيرة التلاوة. ومع ذلك، بات للرجل صاحب الأسلوب «الوحدجىّ» المتفرّد فى القراءة، عشرات التلامذة والمقلّدين فى عدة دول، منها مصر والعراق وإيران وإندونيسيا وماليزيا والمغرب. وبات هؤلاء يقرأون علنًا بطريقته «الممنوعة» سابقًا.

واختلف الناس على عنتر، فى زمانه، فمنهم من اعتبره نبتة إلهية فى حدائق القرآن ذات البهجة، وصاحب مدرسة فريدة من مدارس القراءة المصرية، ومنهم من رأى أنه مبتدع، ولا يصلح حتى «قارئ مقابر». غير أن الشيخ الذى انطلق ذات يوم كالسهم، ومر فى سماء دولة التلاوة كالشهاب، لم ينطفئ حتى الآن.

نهاية «الحروب الصغيرة»

أحس بعض القراء الكبار بعد سنوات أنهم أخطأوا فى حق مسلّم، خاصة أنه ترك لهم المجال الإذاعى، وتراجعت شهرته إلى حد بعيد، فزاره الطبلاوى والرزيقى وغيرهما، فرادى، فى منزله بمدينة قطور، واعتبر الرجل هذه الزيارات بمثابة «اعتذار ضمنى» عما قاله بعضهم فى حقه ذات يوم.

ويقول الكاتب أنور الرفاعى، وهو من كبار السمّيعة: «لم يوقف كبار القراء الحروب الصغيرة التى شنّوها على الشيخ عنتر، إلا فى آخر ٣ سنين من حياته، وبعد أن ظل الرجل طوال حوالى نصف قرن من الزمن هدفًا لهذه الحروب، رغم أنه خدم القرآن خدمة عظيمة، وعرّف الناس على قراءات لم يكن يعرفها أحد، عندك مثلًا قراءة (خلّاد) لم تدخل مصر إلا على يديه، وهى قراءة غير معلومة فى مصر وبلاد الشام، ولم يكن أحد فى العالم العربى يقرأ بها إلا المغاربة فقط، رغم أنها قراءة صحيحة مئة بالمئة، وثابتة. وأنا أؤكد بكل تجرد وموضوعية أن مسلّم لم يتعد الخطوط الحمراء فى القراءة أبدًا».

يضيف الرفاعى: «عنتر من المشايخ الذين ساقهم القدر فى طريق القرآن الكريم، حيث بدأ حياته فى مجال الإنشاد الدينى، واستمر فى هذا المجال عدة سنوات، حقق خلالها بعض النجاحات الصغيرة فى محيطه المحلى، ثم سيِق قدرًا إلى طريق القرآن، وبدأ يقرأ بطريقة مختلفة عن غيره من معاصريه القرّاء، الكبار منهم والصغار على السواء. فبات شيئًا فشيئًا قارئًا مجددًا، و(صاحب طريقة) فى فن التلاوة الذى يقبل التجديد على مضض، لأن الابتداع فى قراءة القرآن محرم. أمّا الإبداع فهو مقبول. غير أن هناك شعرة من الصعب تحديدها بين الابتداع والإبداع. وقد يستغرق مثل هذا (التحديث الإبداعى) أعوامًا طويلة لكى يصبح معترفًا به. وقد كان، حيث صار مسلّم صاحب مدرسة خاصة كانت بمثابة إضافة مهمة إلى مدارس الشيوخ الثلاثة الكبار فى دولة التلاوة، أحمد ندا ومحمد رفعت ومصطفى إسماعيل».

أمّا القارئ الراحل فتحى المليجى، فقال فى حديث معه: «فضيلة مولانا الشيخ عنتر من أكابر القرّاء. ولم يكن مجرد قارئ، بل هو عالم متبّحر ولغوى فذ، يكاد يضارع الإمام الشعراوى فى تفقهه باللغة العربية. وكانت للشيخ اجتهادات متفردة فى مجال التلاوة، وشخصية فذة لا نظير لها فى القراءة. ومع ذلك، فقد أُوذى الرجل كثيرًا بالشائعات التى استهدفته فى شخصه وطريقته، وتحامل عليه بعض مشاهير المشايخ الذين كانوا يغارون منه، ولا يستطيعون مجاراته فى المناسبات العامة، مع أنهم كانوا أشهر منه، وأكثر ثراءً. وحاول هؤلاء النيل منه، وسعوا لاستفزازه مرارًا، والمساس بكرامته وعزة نفسه، ووصل بهم الأمر إلى حد تلفيق قضايا له، فصبر وصمد. ولم ينحن أمامهم أبدًا، بل مضى فى طريقه خادمًا للقرآن الكريم حتى آخر يوم من عمره».

«مطارد» حيًا وميتًا

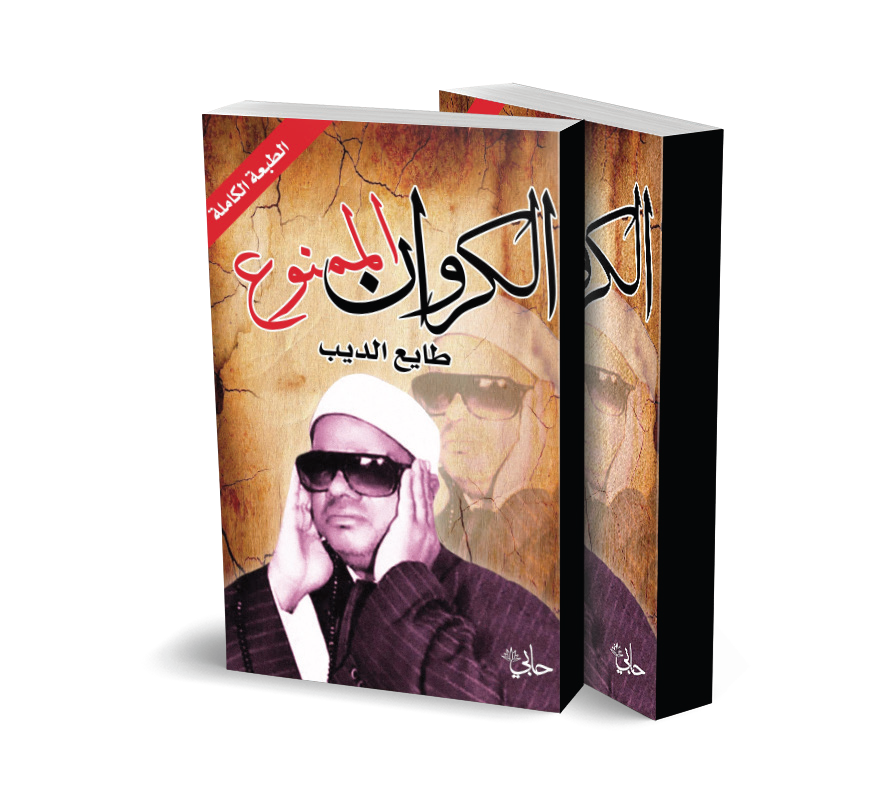

صدر الكتاب أخيرًا بعنوان «الكروان الممنوع» عن دار «ناشرون» أواخر عام ٢٠٢٠، ثم فى طبعة ثانية عن دار «حابى» العام التالى، بعد أن تحمس له الناشر الصديق أحمد جابر. ونفدت كل النسخ، فضلًا عن المطالعات على تطبيق إلكترونى للقراءة، تنازلت طوعًا عن حقوقها المادية.

أحدث الكتاب صدى ثقافيًا جيدًا، وغير متوقع بالنسبة لكتاب يُهم نوعية معينة من الناس همّ السميعة، وبالتحديد «الصفوة» منهم، التى تهتم بالقراءة فى هذا المجال، وهو ما يفسر قلة الكتب الصادرة عن القرّاء عمومًا، باستثناء «الكتب المدفوعة» منها.

وكلمنى بعد صدوره وإتاحته على الإنترنت، عدد كبير من هواة السماع المخضرمين، من باكستان وأمريكا والجزائر ومصر والمغرب وفرنسا وإيران والسعودية وبلجيكا والعراق، وجنسيات أخرى من ٤ قارات، لم تتفق على شىء فى هذه الحياة الدنيا، باستثناء عنتر مسلّم.

وكتب عدد من الصحفيين أصحاب الأقلام عن الكتاب، من بينهم الشاعر إبراهيم داود، الذى نشر مقالًا فى «الأهرام» اليومى، وكتب الشاعر محمود خير الله فى مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، والكاتب عبدالرحمن عباس، فى موقع «رصيف ٢٢» اللبنانى، وغيرهم. فضلًا عن عشرات الأخبار والمراجعات، وفصل كامل تم نشره فى موقع «اليوم السابع»، ومواقع أخرى.

وبعد نحو شهر من صدور الكتاب، أبلغنى بعض الأصدقاء والزملاء، ومنهم صفاء الشبلى ومحمد الكفراوى وآخرون، أن صحفًا ومواقع إنترنت عديدة فى مصر ودول الخليج، رفضت نشر أخبار أو مراجعات عن الكتاب، خوفًا من غضب الأزهر.

وصل التضييق على الشيخ، حيًا وميتًا، إلى حد أن قناة تابعة للتليفزيون المصرى، اتفقت معى على أن أكون ضيفًا فى برنامج ثقافى يُذاع على الهواء، تقدمه مذيعة مثقفة وجادة. فقبلت، رغم أنى لا أحب الكلام فى التليفزيون، أو قل إنى لا أُجيده.

قبل التسجيل بيوم واحد اتصل بى المسئول عن الإعداد، واعتذر لى. قال وصوته ينضح خجلًا، إن رقابة مبنى ماسبيرو اعترضت على إذاعة الحلقة للسبب نفسه، أى خشية إثارة حفيظة المؤسسة الدينية.

واتصلت بى السيدة المذيعة بعدها بأيام، وهى فى غاية الحرج، وقالت إن برنامجها مخصصّ للكتب فقط، وهى تقدّمه على الهواء منذ عدة سنوات. واعتبرت السيدة، فى تقريظ لشخصى المتواضع، أن هذا- حسب قولها- أول «كتاب حقيقى» كانت ستعرضه منذ انطلاق البرنامج. لكن الأمر ليس بيدها. فقلت لها إن شهادتها أهم من كل البرامج.

والآن، لو عاد بى الزمن إلى الوراء قليلًا، وأعدت الكتابة من جديد، لحذفت ذلك الهجوم غير المبرر على الشيخ الطبلاوى، الذى ورد فى الطبعة الأولى وهى- مع الأسف- المتاحة على الإنترنت. هذا، ناهيك عن تصحيح أخطاء أخرى وقعت فيها، لا يبررها نقص المعلومات فقط، بل كون معظم مصادرى مؤيدة للشيخ عنتر على طول الخط. ولكن، قديمًا قال بعضهم: ما عجبت للمُخطئ كيف أخطأ، بل عجبت للمُصيب كيف أصاب.