بنية المحاكاة.. كيفية تجسيد فكرة مطلقة فى عمل روائى

- لا يمكنك مجرد تكديس الأحداث والشخصيات وتأمل الأفضل

- على قِصر حجم الرواية فإنها اشتبكت مع محيطها الثقاقى عبر استدعاءات ثقافية متنوعة

- الرواية التى تقع فى حوالى 150 صفحة 22600 كلمة يمتد زمنها الروائى على 35 عامًا

- الأحلام هى إنتاجات طبيعية للنفس اللا واعية لا تخضع لسيطرة الإرادة الواعية

- الكتابة هى فكرة يصبها الكاتب فى أفضل شكل يناسبها

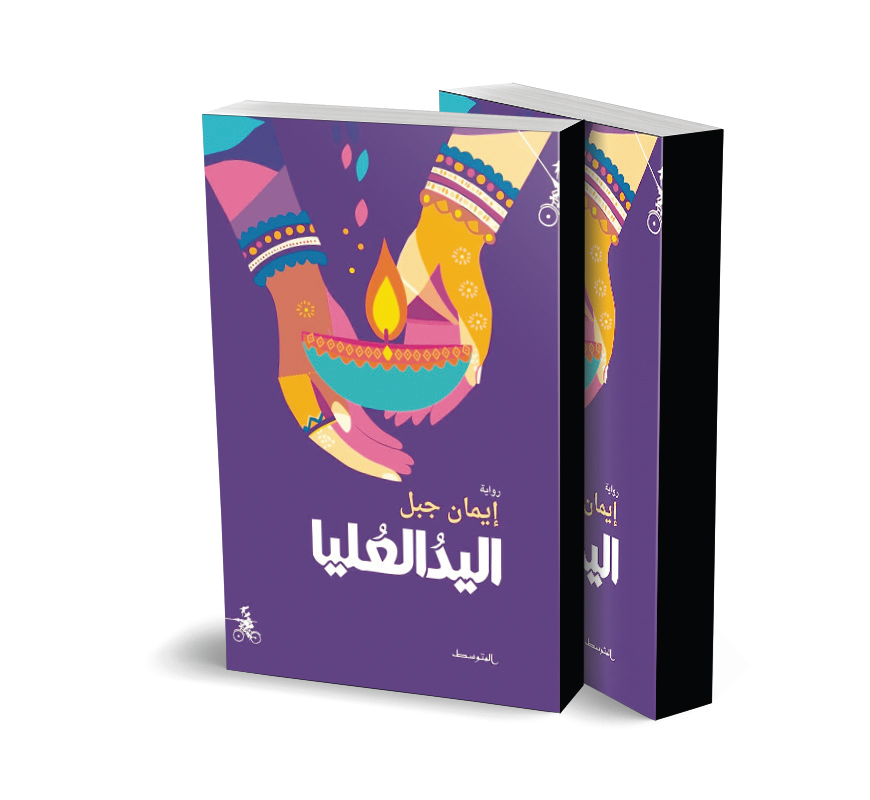

السؤال المركزى فى رواية «اليد العليا» لإيمان جبل هو قلق النوع الجندرى، على قاعدة أن النوع لا يتم تأصيله استنادًا إلى شكل الأعضاء التناسلية- وهو أمر أساسى بالتأكيد- وإنما أيضًا حسب الطريقة التى يتم التعامل بها مع الطفل أو الطفلة، وترسيخ مبادئ النوع لديهما. العقدة الرئيسية فى الرواية- القصيرة نسبيًا- أتت من هذه النقطة بالتحديد، فبالبطلة «فانى موسى» كان المحيطون بها يعاملونها باعتبارها ذكرًا، اسمه «موسى»، بشكل واضح ومحدد ولا يقبل اللبس، حتى الرابعة عشرة من عمرها، حين بدأت علامات البلوغ فى الظهور، ومن هنا نشأ الالتباس الذى صنع كل أحداث الرواية.

التباس النوع لم يتوقف عند المحيطين بالبطل/ البطلة فقط، وإنما- وهذا هو الأساس- تسرب إلى داخل تكوين الشخصية ذاتها: «أنا فانى، أنا موسى.. أنا كلاهما فى عملية تخييلية، أو فى شىء غامض مرهون بحقيقة أنا بحاجة لقطع الطريق عليها قبل أن تقتلنى. أنا هو، وأنا هى». (ص17)

قراءة فى بنية «اليد العليا» لإيمان جبل

هذا الاستشهاد مأخوذ من نهاية الفصل الأول بعنوان «المنفى»، حيث تتجمع كل الخيوط فى لحظة تبدُّد الذات وتشرذمها وانفصالها عن كينونتها، ومحاولة تجميع ما يمكن تجميعه منها، الشخصيات الرئيسية تحضر فى لحظة أشبه بالحلم، حيث تعكس «فانى/ موسى» توترها بالضغط على قطعة كرواسون، وهى علامة مهمة من علامات المنفى مع العشب، وبالتوازى تتداخل الأصوات التى تعكس التوتر الرئيسى، فصوت «الجرَّاح» يتردد «لقد أخفيتِ وجودك عنى، لدرجة ابتداعى كل الحكايا التى تجرحك، لأملأ تجويفًا حفرته بنفسك داخلى»، وصوت خوليو «أنتِ تعرفين أنى أحبك بلا أى نية فى أن آخذك»، وصوت آدم كذلك: «إذا كان الخالق قد صنع كل شىء وهو يفلت يده دون قصدٍ متعمد للصنعة، فأنا أحاكيه»، فى إشارة إلى محاولات استنهاض الأنوثة فى داخلها، بينما صوت الأم- بالمقابل- «يضغط علىَّ بهيستيريا الأمهات اللحوح: «موسى، موسى، موسى» (ص١٧ و١٨)، يتردد الصوت مع «آخر قطعة من الكرواسون»، لأن شخصية الأم هى الشخصية الإشكالية الرئيسية المواجهة لشخصية البطلة.

إذن، منذ الفصل الأول من «الرواية» سيجد القارئ نفسه أمام الخيوط الرئيسية:

١- إشكالية النوع الجندرى: فانى/ موسى.

٢- المنفى: هذا المكان الغامض الذى اختارته البطلة لأسباب نفسية أساسية فى دفع الحدث للأمام: «قبلت بالمنفى لأنى- وبشكل ملح- كنت أحلم بشىء يشبه الإعجاز أو السِّحْر يخطفنى من حياتى، وفى نفس الوقت يفرِّغنى من الشعور بالذنب. مسألة القبول نبعت من الأمنية المتأصلة بالداخل» (ص١٤).

٣- الشخصيات الرئيسية التى ستصاحبه- القارئ- وتصنع الحدث: فانى، الأم، وثلاثة رجال تجاذبوا أنوثتها/ ذكورتها: الجراح، آدم، وخوليو.. والانغماس فى أسماء هذه الشخصيات سيوضح أكثر الطرق التى أرادت الكاتبة إبرازها، فقد اختارت ألا تطلق اسمًا على «الجرَّاح» مكتفية بمهنته، لإبراز دوره فى إجراء عملية جراحية قاسية تستخرج أنوثتها، لكنها عملية فاشلة؛ فلم يستحق اسمًا لذلك «ولا أعتقد أنى أريد أن أمنح له اسمًا فى حكايتى. يناسبه من وجهة نظرى كلمة «جرّاح»، تملأ مكانًا على الأقل يحصِّنه من أن يكون نكرة داخل الحكاية» (ص٧١).. وآدم هو أبو البشرية، واسمه يناسب مسلكه فى إعطاء فرصة «طبيعية» لإحساس النوع بالتكوُّن، دون ضغوط الشهوة والحقوق الزوجية، وخوليو ليس خوليو، وإنما هو اسم شهرة يُطلق عليه، دون أن يعرف القارئ اسمه الحقيقى، ربما لأنه كان محايدًا، ترك «أنثاه»- التى اكتشف أنوثتها بنفسه- تخوض حرب النوع بنفسها، حتى إذا وصلت لنهاية الرحلة تجده فى انتظارها:

«ولكنى اتخذت قرارًا سريعًا، فخلعت البنطلون، وأريت خوليو ما عندى».

قال لى فى صدمة لم أر مثلها على وجهه:

- «إنها أعضاء الأنثى، يا موسى» (ص٥٠).

إذا وسَّعنا زاوية الرؤية يمكن القول إن التباس النوع لا يكون بهذا الوضوح فى الواقع، بمعنى أن تقول للبنت أنك ولد وتضعها فى قالب ذكورى من حيث اختيار الاسم ونمط الملابس، أو العكس، لأن مظاهر النوع الأصلى تكون ظاهرة وغالبة، وإنما يكون بقمع الأنثى عن ممارسة مقتضيات أنوثتها لأسباب اجتماعية أو دينية، أو كليهما، وهو ما يُنتج تشوُّهًا أكبر، حيث لا تدل الأسماء والملامح فى كثير من الحالات على الإخلاص للنوع! وهو البعد الإضافى الذى يمكن أن يضيفه القارئ للعمل الأدبى.

الواقع البديل/ المحاكاة:

يقول هنرى جيمس Henry James (١٨٤٣- ١٩١٦): «يجب أن نمنح الفنان موضوعه، فكرته، ما هو مُعطى له: نقدنا يُطبَّق فقط على ما يصنعه منه. بالطبع، لا أعنى أننا ملزمون بأن نحبه أو نجده مثيرًا للاهتمام: إذا لم نفعل، فإن مسارنا بسيط جدًا، أن نتركه وشأنه، لكن إذا استجبنا له، ندرك أن هناك شيئًا أكثر من مجرد الموضوع هو ما يجذبنا؛ إنه المعالجة، الشكل، الذى يُبقى الموضوع حيًّا ويجعله ذا أهمية» . وتقول الروائية الإنجليزية زادى سميث Zadie Smith «مولودة فى ١٩٧٥» «الرواية عالم، ومثل أى عالم لها قواعدها الخاصة، وفيزياءها الخاصة. لا يمكنك مجرد تكديس الأحداث والشخصيات وتأمل الأفضل، عليك أن تجعلها تعيش، وهى تعيش من خلال الشكل. الشكل هو نفَسَ الشىء؛ إنه ما يسمح له بالتحرك والنمو والتحدث» .

إذا نظرنا فى رواية «اليد العليا»، سنجد أن القمع الذى تمارسه الأم فى محاولة تغيير الطبيعة الثابتة للأنثى لتصير ذكرًا، يصلح مثالًا لتناول موضوع القمع على اتساعه وتشعبه فى السياسة والفكر.. إلخ، الشخصى أو العام، وهو موضوع إشكالى يصلح مدخلًا لبناء رواية واقعية تعدد فصولًا أو شواهد على هذا القمع بأشكاله، وهو فى هذه الرواية «قمعٌ مُحِبٌّ» فى عمقه، لأن الأم لا تقمع الطفلة لأنها تكرهها، بل لتصل إلى نموذج تريده كوَّنهُ عقلها ولا يريد التخلى عنه.

لكن الرواية لم تختر هذا المسلك الواقعى الذى من الممكن أن يُنتج رواية جيدة كذلك، واختارت الواقع البديل، أو المحاكاة، والمحاكاة عند أفلاطون «٤٢٧- ٣٤٧ ق.م» بعيدة عن الحقيقة بثلاث درجات «منتج المنتج البعيد ثلاث درجات عن الطبيعة تسميه المحاكى»، فالأصل عنده أن الإله يخلق السرير، ثم يأتى النجار ليحاكيه فى الواقع، وبعده يأتى الرسام أو الشاعر «أو الروائى هنا» ليرسمه أو يكتبه. بينما يرى أرسطو «٣٨٤- ٣٢٢ ق.م» أن المحاكاة «تقليد الأفعال الإنسانية»، يقول: «المحاكاة طبيعية للإنسان منذ الطفولة، وأحد مزاياه على الحيوانات الدنيا هو أنه أكثر المخلوقات محاكاة فى العالم، ويتعلم فى البداية عن طريق المحاكاة». أما ابن رشد «١١٢٦- ١١٩٨» فى «تلخيص كتاب الشعر» فيرى أن المحاكاة وسيلة للتواصل بين العقلى والحسى، متأثرًا برؤية أرسطو مع إضافة بعد أخلاقى، يقول «المحاكاة هى أن يُصوَّر الشىء لا كما هو فى نفسه، بل بما يُحرك النفس إلى الشفقة أو الخوف، وذلك لأجل التطهير، وهى بذلك تكون أداة لتهذيب الأخلاق» . وفى كل الحالات فإن المحاكاة هى خلق واقع بديل عن الواقع الأصلى لأسباب متعددة، منها أن «الواقع» القُح لم يعد كافيًا لصنع فن مدهش فى رأى بعض الكتاب.

هذا ما فعلته إيمان جبل فى «اليد العليا»، بداية من اختيار العنوان الذى يوحى بأن ثمة قوة خفية تحرك الأحداث وتصنع المصائر ولا سبيل لمعارضتها أو إيقافها أو تغيير وجهتها، والعنوان مهم هنا فى توجيه عملية التلقى، فيقول جوناثان كلر «العنوان ليس مجرد تسمية، بل هو أداة تأويلية تُحدد مسار القراءة منذ البداية، فهو يضع القارئ فى مواجهة نص محتمل، موجهًا انتباهه نحو سياقات معينة قد تتجاوز النص نفسه أو تتحداه». ويقول جيرار جينيت فى كتابه «عتبات»: «العنوان هو أول ما يواجه القارئ، وهو بمثابة عتبة يحدد كيفية الدخول إلى النص، إذ يقدم وعدًا أو تعاقدًا مع القارئ، يشير إلى الموضوع أو النوع أو حتى النبرة التى ينبغى أن يتوقعها».

مرورًا باختيار الشخصيات وتكويناتها النفسية- كما سآتى- وكأنها «أدوات نموذجية»، ليست إنسانية، تلعب أدوارًا مرسومة لا تحيد عنها، فاكتشاف «الولد» أنه «بنت» فى عمر الرابعة عشرة، أمر غير منطقى فى الواقع، لكنه مقبول فى منطق المحاكاة التى تصنع نمطًا أكثر مما تصنع واقعًا، وصولًا إلى فكرة «المنفى» نفسها، ومكانه ومواصفاته التى يمكن أن تستدعى فى مخيلة القارئ أفلام المستقبل، أو الخيال العلمى، التى ينتجها الغرب أو روايات الخيال العلمى.

هذا التداخل يظهر على سبيل المثال فى مسألة إسقاط عام من عمر فانى: «ضمن هذه الفترة حدث شىءٌ عارض لم أفهمه حتى الآن، أسقطتْ ذاكرتى عامًا رقميًا كاملًا، عامًا سقط أيضًا من أعوامى الدراسية ومن حياتى، أخبرنى خوليو أنى دخلت فى غيبوبة مدة عام كامل. اعتمدت كلام خوليو حقيقة، رغم شعورى بأنى لم أفوِّت يومًا واحدًا» (ص٦١)، «خدّرتُكِ تحت إشرافها، ودخلتِ عامًا كاملًا فى محاكاة أخبرتك وقتها أنها غيبوبة» (ص١٤٣)، ثم يكتشف القارئ أن هذا الفعل ليس فرديًا أو عشوائيًا، لكنه يأتى ضمن عمل كونى أكبر له أهداف عظمى تقوم به جماعة «المنظومة ٠٠١»- لاحظ تشابه الاسم مع أفلام جيمس بوند ٠٠٧- أو «الهمج»، «فى الأصل هى منظومة مبنية على تجارب علمية، يقال إن صاحب الفكرة الأصلى عَالِم فقد زوجته فى حادث سير، فخلق من أجلها أول تجربة للمحاكاة. بأن أخضَعَ نفسه للتجربة من خلال وضع الجسد فى حالة تشبه النوم، والتعامل مع الدماغ، وكأنه جهاز كمبيوتر بالإمكان إدخال المعلومات إليه من خلال شبكة المحاكاة المصنوعة من أجله». (ص١٤٣)

هذه الأفعال وتلك الجماعات تجدها فى أفلام مثل Solaris «١٩٧٢»، Blade Runner «١٩٨٢»، The Matrix «١٩٩٩»، Ex Machina «٢٠١٤»، بالإضافة إلى سلسلة أفلام جيمس بوند كما ذكرت، أو سلسلة أفلام Mission Impossible أو المهمة المستحيلة لتوم كروز، وبعضها يتضمن أفكار تبريد الإنسان لفترة من الزمن لا يكبر خلالها، أو خلق كائنات بالكمبيوتر، أو إدخال الإنسان فى عزلة نوعية اختيارية أو إجبارية وفرض أنماط ميكانيكية من الحياة عليه، ومعاملته كمُزارع فى الإقطاع الروسى.. إلخ.

هذه الأنماط تتقاطع مع «المنفى» فى «اليد العليا»، حيث يسود نمط «العشب» مثلًا، وطعام واحد «الكرواسون»، يتم توزيعه بالدور من مخبز كأنه جزء من آلة قمع حكومية، إضافة إلى إعطاء المنفىِّ مكافأةً للاتصال بمن يريد لمدة ثلاث دقائق عبر شاشة إلكترونية، وليس تحديد المدة فقط هى وسيلة القمع، بل إن موعدها عشوائى، قد يأتى والمنفىُّ غير مستعد: نائم أو يتغوط أو فى العمل «النمطى» الذى يقوم به كأنه ترس صغير فى آلة ضخمة غير مفهومة.

البناء الفنى/ خماسيات الأحلام والأفلام والجدارية

١- تقسيم الفصول:

قسَّمت إيمان جبل الرواية إلى ثلاثة أقسام: فانى موسى، موسى، فانى موسى «مرة أخرى»، فى كل قسم يأتى السرد على لسان الشخص فى العنوان، وهو/ هى شخص واحد لكن بقناعات جندرية مختلفة.

الأول به فصل واحد بعنوان «المنفَى»، يتكون من ١٦٨٥ كلمة كأنه قصة قصيرة، وضعتْ فيه الخطوط الرئيسية لفكرتها، واستدعت كل الشخصيات، أو معظمها، بشكل سريع، والقسم الثانى «موسى»، ٥٢٠٦ كلمات، تضمن «٨» فصول، وأنا أسميها فصولًا هنا مجازًا؛ ليسهل رسم الحدود فقط، لكنها قصص قصيرة، كإضاءات تكمل المشهد المراد توصيله حين توضع بجوار بعضها كقطع الفسيفساء، وهو- أقصد القسم- يتتبع فترة تكوين «موسى» الذى سيصبح «فانى»، وعلاقته بالأم والأب والعمة صفية، وبدايات علاقته بـ«خوليو» وأخيه الطبيب، اللذين سيكتشفان أنه بنت وليس ولدًا.

أما القسم الثالث بعنوان «فانى موسى» أيضًا، ١٥٧١٢ كلمة، فهو الأكبر، حوالى ثلاثة أرباع حجم الرواية، ويتكون من «١٩» فصلًا/ قصة، يتضمن سيرة فانى منذ انفصالها عن أمها «المنتحلة»، ودراستها الجامعية، وورش السينما، وأحلامها الخمسة وأفلامها الخمسة، وعلاقتيها، وسنية صالح وجداريتها الخماسية، والمنفى بتفاصيله ويومياته حتى التحرر.

سنلاحظ أن السرد لا يخرج عن الإطار الضيق للقصة المستهدفة، فعلاقتها بسنية صالح، مثلًا، محصورة فى مكان محدود وزمان محدود، وفى الشخصيتين والمساعِدَة، دون التوسع فى عوالم جانبية، كذلك رفقتها للجرَّاح انغلقت عليهما، وعلى النساء المتخيلات اللاتى يستدعيهن أثناء المضاجعة، باستثناء كشف جانب ضيق من حب قديم أثَّر على علاقته بها.. وزواجها من آدم اقتصر عليهما، وعلى أدوار ظليِّة هامشية لأخته وأمه الطبيبة البيطرية، دون التوغل فى حياتيهما أو تكويناتهما النفسية والعقلية.. إلخ، ما يعزز فكرة الشخصية/ النمط، التى تناسب المحاكاة المصنوعة بديلًا عن الواقع الخشن متعدد الجوانب.

٢- الخماسيات:

أيضًا ثمة مجموعتان مهمَّتان جدًّا فى بناء الروية: الأحلام الخمسة والأفلام الخمسة.

الأحلام: يقول فرويد فى كتابه الشهير «تفسير الأحلام» «Die Traumdeutung» الذى نُشر لأول مرة عام ١٨٩٩ «وصدرت الطبعة الإنجليزية المترجمة عام ١٩١٣»: «الأحلام هى الطريق الملكى إلى اللاوعى (Dreams are the royal road to the unconscious)» ، يقول عالم النفس السويسرى كارل يونج «١٨٧٥- ١٩٦١»: «الأحلام هى إنتاجات طبيعية للنفس اللا واعية، لا تخضع لسيطرة الإرادة الواعية، وتكشف لنا الحقيقة النفسية غير المشوهة. ولهذا السبب، فهى وسيلة متميزة لإعادتنا إلى حالة تتماشى مع طبيعتنا البشرية الأساسية عندما ينحرف وعينا بعيدًا عن جذوره أو يصطدم بحدود الواقع» . وينطبق ذلك على الرواية، فهى هنا لعبة ذهنية يصنعها اللا وعى فى عقل طفل/ طفلة، يختلط فيها الواقع بالخيال بالتمنى، تحدد علاقته بأمه التى لا يرتاح لها ويفضل عليها عمته التى ناداها مرة بـ«ماما»، فنهته عن ذلك حتى لا تُغضب الأم الأصلية/ المنتحلة!

فى الحلم الأول ترى أمها تسخِّن الماء فى حوض استحمام، وتناولت طفلًا ينظر لابنها بغضب وغسلته وطهرته من الحقد، ووضعته فى شعلة وعلقتها فى رقبتها، ثم تركتها وانصرفت. الثانى: ترى أباها راكعًا بين يدى أمها الجالسة على عرش، يبكى بدموع سوداء، يضع تاجًا على رأسها ويتبخر، لا يتبقى منه إلا الدموع الكريستالية التى تضمها إلى تاجها. الثالث: ماما حارسة بوابات الغابات، تغلق الباب فى وجهها ولا تدخلها، والأب يراقب ويعجز عن فعل شىء لإدخالها. الرابع: «تنفتح فيه السماء فى غرفة ماما وتمد لها جناحًا طويلًا، تطوى ماما الجناح على نفسها كما لو كان ثوبًا من ثيابها، وترجعه للسماء» (ص٤١). والخامس: تخرج يدٌ من السماء وتجذ ضفائر ماما الذهبية الطويلة، ليطابق لون شعره «موسى»، وتصرخ فى وجهه وتقول «أكرهكِ يا حقيرة»، بصيغة المؤنث.

الأفلام: فى المحاكاة الروائية أنتجت وأخرجت فانى موسى خمسة أفلام، بدأتها بقيلمين قبل ارتباطها بالجرَّاح واستأنفت بعد انفصالها عنه، وهى مستوحاة بشكل ما من الأحلام الخمسة أو تُكملها، كُتبت مرة واحدة لكنها صُنعت على فترات، وكان الفيلم الخامس تهمتها الرئيسية التى أوصلتها إلى المنفى.

الفيلم الأول: فيه علاقة ضدية بين صانعة دمى والدمية التى تصنعها، فكلما اكتملت الدمية أخذت من عمر صانعتها.. الثانى: فيه طفل يحلم بأمه التى ترتبط معه بعلاقة إشكالية، فأمه التى تحتضنه فى رحم من حرير تصير مطرًا ناريًا، الثالث: «استوحيته من أصابع ماما وهى تصنع عجينةَ السُكّر» (ص٨٦).. الفيلم بعنوان أنامل العذراء، التى تلمس بأناملها العجينة فتتحول إلى بيت ونهر وجسر وحياة. الرابع: بعنوان «المهووسون الذين نزلوا فى المحطة قبل الأخيرة»، يشهد عودة العذراء، ونافذة الطفل، وأمطار الشهب، وفتاة قربان الصندوق، والعجوز، وأدوات صناعة الدمى، فيه غابة وشمس ونافذة وطفل وحلم وسماء وقمر وأمطار.. الخامس: «يدور الفيلم حول امرأة عارية تهرب من كل شىء دون أن تجد مكانًا يُؤَمِّنها.. فجأة تنفتح السماء وتخرج لها يد، فتركبها المرأة، وتدخل بها ثانية تجويف السماء» (ص٨٨).

الأحلام والأفلام جميعها سوريالية، تشيِّد صورة بناء فانتازى يخاصم الواقع، وتعد مقدمات لقبول منطق المحاكاة التى تعمقت فى «المنفى» وتعد واحدة من أهم ملامح البناء الروائى.

لكن الملاحظ وجود شريط صوت يرافق الخماسيتين، يتكون من عدة جمل، مثل: «تتمة الأرضِ غير مرهونة بالسماء»، «أكرهكِ يا حقيرة»، «الهبة المنقوصة ليس بالإمكان قبولها»، «أنا أيضًا ليس بإمكانى استرداد الهبة المنقوصة، ولكن بإمكانى إبادتها»، «فديتك الجسد وما وراء الروح يا أمى»، «اقض عمرك أمام النافذة، ولكنك لن تدخل أبدًا».

ثمة خماسية ثالثة يرتكز عليها البناء الفنى لصنع بؤر متعددة تصنع العلاقات البنائية، هى الصور الخمس التى تضمها جدارية «سنية صالح»، الشخصية التى تحاكى الأصل، ففى زيارة فانى لشقتها أرتها سنية جداريتها التى تضم خمس صور تجمعها بطفلها الذى يتحدث عنه الجميع دون أن يكون له أثر.

الأولى: «ينام جسد طفل صغير فوق العشب والخالة سنية تداعب وجهه بورقة شجر كبيرة، يظهر الصغير بوجه أبيض جميل، وشعر بنى كثيف مقصوص حتى الكتفين» (ص٦٦). الثانية: «يزيد فيها عمر الطفل قليلًا، تحاول الأم الإمساك بجسدها الضعيف وتثبيت قدميها برمال الشاطئ، التى بدا الصغير أمامها كمن يهاب وحشًا». الثالثة: «يجلس فيها الصغير إلى المائدة أمام طبق من جيلى الفواكه، وخلفه تقف سنية والسعادة تحلق من حولهما». الرابعة: «ينام الطفل على سريرها وألعاب متناثرة حوله، والأم تمسك بيديه الصغيرتين، ولكن الحزن مسيطرٌ على الصورة». الخامسة: «للطفل وحده وهو يرتدى ثوبًا أبيض من الدانتيل وإلى جانبه دمية صغيرة، وتحت الصورة مكتوب بالأسود: حتى نلتقى» (ص٦٧).

٣- الاستدعاءات الثقافية:

على قِصر حجم الرواية، فإنها اشتبكت مع محيطها الثقاقى عبر استدعاءات ثقافية متنوعة، مثل استدعاء قصيدة للشاعر ممدوح التايب مأخوذة من صفحة فيسبوك، تقول: «نتباكى كما القتلة/ على طفولتنا التى/ رميناها إلى البحرِ/ ليجد له فى أجسادنا مرفأ/ وعند البحرِ رأيتكِ/ أول مرة، تذكرين؟».

كما استدعت قصيدتين للشاعرة السورية سنية صالح، الأولى قصيدة «دموع الأميرة من ديوان حبر الإعدام»، تقول منها «قد تكون ثيابى مزيفة/ ولآلئى مزيفة/ قد يكون كل ما فى العالم/ مخادعًا ومزيفًا/ إلا دموعى»، والثانية قصيدة «الوحش فى الروح من ديوان طوروس القلقة»، تقول: «أراكِ هابطة سلالم الروح، وأنتِ/ بلا حراك، تموتين، ثم تُبعثين فينا نساءٌ فانيات». وما أريد أن ألفت إليه هنا أن استدعاء سنية صالح وشعرها فيه تماهٍ مع بطلة الرواية «فانى موسى»، والأهم أن ثمة علاقة انجذاب من الروائية نفسها ناحيتها، خصوصًا أنها شاعرة أيضًا، وقد ذكرت فى لقاء مصور أن سنية صالح إحدى شاعراتها المفضلات.

كذلك استدعت أبياتًا للشاعر النيجيرى وول سوينكا الحائز على جائزة نوبل، من كتاب «أصوات من أفريقيا، ترجمة وتقديم نصر عبدالرحمن»، تقول: «أمى!/ سأتحول إلى أفعى مبتهلة/ تلتف حول نفسها على عتبة الباب/ وتجعلك تصرخين صرخات قاتلة». واستدعت عنوان قصيدة لها هى نفسها، وهو نفسه عنوان ديوانها تحت الطبع «لكن زهر البرتقال أحبنى»، ربما لتأكيد وجود علاقة ما بين البطلة والروائية، بالتأكيد ليس شرطًا أن تكون علاقة تطابق: «وقتها قال لى خوليو «يبدو أن العالم أجمع أحبك، وليس زهر البرتقال فقط». وزهر البرتقال كان بطل قصيدة ألفناها سويًّا فى طفولتنا، قصيدة سميناها «ولكن زهر البرتقال أحبنى» (ص٨٥).

هناك كذلك استدعاء لأغنية نجاة الصغيرة «كل غنوة حب فيها حاجة منك»، وأغنية فيروز: «يا حزنى السعيد انتهينا واتودعنا».

هذه الاستدعاءات تضمن بقاء النص الروائى فى مجال الواقع، لكى لا ينفصل تمامًا ويرتمى فى حضن المحاكاة الذهنية، التى قد تكون مقبولة، ولكنها تظل معلقة فى فراغ!

٤- تباين أشكال السرد:

على مستوى الشكل تضمَّن النص الروائى عدة مقاطع كتبت بفونط مختلف، وبهوامش أكبر من الجانبين لتمييزها عن السرد العادى، المقطع الأول على صفحتى ١٠٤ و١٠٥، ويتضمن تدوين فانى لحكاية أم آدم عن اليوم الأول لها فى المشرحة، الثانى تدوينة عن خوليو ص١٠٥ و١٠٦، الثالث صفحات ١٠٧ : ١٠٩ يتضمن تدوينة متخيلة لسنية صالح على صفحة فيسبوك، الرابع تدوينة على فيسبوك تتخيل لقاء بين سنية صالح الأصلية والأخرى التى تحاكيها. الخامس ص١٢٣ و١٢٤ تعرض شاشة المنفى تسجيلًا بصوت فانى/ موسى، السادس فى صفحات ١٢٤: ١٢٦ تسجيل لفانى على الوجه الثانى من الشريط، السابع ص١٣٢ ما أملاه عليها آدم فى ملف الطباعة، الثامن فصل كامل صفحات ١٣٥: ١٣٨ بعنوان «أيام اسمها خوليو»، التاسع ص١٤٠ و١٤١ مقاطع صوتية لأمها على شرائط سرقتها منها، العاشر مقطع من اتصال فيديو بصوت خوليو ص١٤٧، وتكملته ص١٤٨. الحادى عشر شريط كاسيت من أمها سلمه لها قائد السفينة فى طريق عودتها من المنفى صفحات ١٥٥: ١٥٨.

رصد هذه المقاطع مهم على مستوى الشكل الفنى لأن مجموعها ٢٥٣٣ كلمة، ما يساوى ١٢٪ تقريبًا من حجم الرواية، وهو حجم كبير لا يمكننا إلا التوقف أمامه، وفى المجمل فإن كل هذه الكتل والعلاقات النصية تشير إلى أن إيمان جبل تهتم كثيرًا بالشكل، وتجيد هندسته، فالكتابة عندها ليست مجرد حكى أو فضفضة، لكنها بناءات جمالية محكمة.

الملاحظة الأخيرة هنا أن الفصلين الأخيرين- أو القصتين، سمِّهما ما تشاء- حملا حلًّا للعُقد أو للأمور الغامضة غير المفهومة، مثل دور الهمج أو المنظومة ٠٠١ فى عملية المحاكاة، وأن عقل فانى خلق محاكاة داخل المحاكاة كنوع من الرفض؛ ما تسبب فى إفشالها، وأن الأم أحد قادة هذه المنظومة، وأن خوليو ضالع فى تسهيل إدخال فانى فى التجربة، بالإضافة إلى كشف قصة الحب الصامتة بينه وبين فانى.

هذا الكشف المتأخر يتناسب مع بنية الأفلام السينمائية التى أشرت إلى بعضها، حيث تترك المشاهد فى حيرته طول مدة العرض، ثم تكشف أمامه كل الخيوط مرة واحد فى النهاية!

٥- تركيبة الشخصيات:

طبيعة الاختيار الجمالى للرواية أوجد شخصيات محدودة وزعت عليها الكاتبة أدوارًا محكمة لإيصال رسالتها، رسالة ارتباك النوع، فنجد البطل/ البطلة الرئيسية فانى أو موسى، أو الاسم التوفيقى «فانى موسى»، الذى لم ينجح فى خلق شخصية واضحة أرادت الكاتبة لها ألا تكون واضحة، ثم الأم المسئولة بشكل أساسى عن خلق الالتباس، لأنها أرادت أن تخلق من فتاة ذكرًا لتداوى جرح موت طفلها الوحيد، وهناك الأب والعمة اللذان يعرفان أن «موسى» بنت وليس ذكرًا، لكنهما تواطآ لإرضاء الأم.

أحداث الرواية لم تترك الأخيرين ليعيشا طويلًا، حتى تضطر «فانى» لمواجهة مصيرها وحدها، دون مساعدتهما، لتعميق الشقاق الداخلى لديها، وهى تنتصر لنوعها الأصلى مقابل المنتحل، أو تفشل فى الانتصار له، فتظل ذكرًا فى لا وعيها، وأنثى بالشكل الخارجى فقط، ولتصير المواجهة «الدرامية» مباشرة وأكثر عنفًا بين البنت التى تحمل حقيقة أنثويتها، والأم «التى ليست أُمًّا» التى تتسلح بسلطة المنظومة وقدرتها على تغيير الحياة والناس عن طريق المحاكاة.

هنا بالضبط يأتى دور الرجال الثلاثة الذين تماسُّوا مع أنوثتها:

- الجرَّاح الذى فشل فى الوصول إلى منبع الأنوثة، فاستدعى نساءه القدامى وهو يعاشرها: «كان ينام معى بفصل شخصى عنى، ينام مع جسد فقط، ربما ركَّب لجسدى رءوسًا لنساء من المجلات، ربما رأس حبيبته التى سرَّبتْ سم عقدة الرءوس فى جسده، وربما مارس معى الجنس دون رأس» (ص٧٢)، هذا الانفصال «المتوقع» ناتج عن التباس النوع لدى البطلة وعن فشل الشريك فى الوصول إلى مبتغاه «لم يفهم أحدنا الآخر، لم نحاول أصلًا» (ص٧٣)، والأهم أن هذا التواصل الجسدى كان يهين «فانى»: «الرجل الذى أهنتُ نسختى معه، بالموافقة على إحضاره حبيبته وتغييبى، فى استدعائه أجساد جميع النساء، وإحيائها فوق جثتى» (ص١٥١)، هذه وجهة نظر فانى فى فشل تحقق معادلة «ذكر وأنثى» فى علاقتهما، وهى صيغة مفهومة ضمن ارتباكها فى تحديد كينونتها، لكن وجهة نظر «الجرَّاح» كانت الأكثر وضوحًا ومباشرة: «لقد محوتِ وجودك يا فانى، لدرجة جعلتنى أحاول استحضارك كل مرة أراكِ فيها بالرجوع للقاء الأول الذى وقعت فيه بحبك». (ص٧٩)

الطبيعى أنها تستخدم لفظ «نسختى» حين تتحدث عن نفسها، فهى ليست شخصية واحدة، وهى- ذاتها- لا تعرف أى «النسخ» حقيقى وأيها مزيف! يؤكد هذا الاستنتاج ما قالته فانى عن طريقة وسبب موافقتها «السريعة» على العيش مع الجرَّاح «بعد ثلاثة أشهر من بدء علاقتنا اقترح علىَّ الانتقال للعيش معه. وافقتُ دون أن أفكر، ربما كنت أحتاج نوعًا من العلاقات لضبط اتزانى، وقد تخيلت الاتزان سينبت من تلك العلاقة ولو مؤقتًا»! (ص٧١)، غير أن وصف «النسخة» يوافق الواقع المنتحل- أو المحاكاة- أكثر.

- الرجل الثانى هو آدم: شخصية مناقضة تمامًا للجرَّاح، طلب الزواج من فانى- وليس الرفقة- بعد لقاءين فقط «وافقت على الزواج بنفس السرعة التى وافقت بها على العيش مع الجرَّاح. دون أن أفكر، دون أن أشعر، دون أن أكوِّن شيئًا يخص فانى» (ص٩٠)، ووافق على شرطها الغريب بأن يكون زواجًا دون معاشرة «كاد آدم وقت زواجنا يبلغ الأربعين، وأنا فى مقتبل عامى الثامن والعشرين. شابًّا فتيًّا متحمسًا لزواجنا رغم الشرط الذى فرضته عليه «أنه سيكون زواج أرواح، لا وجود للجسد فيه». (ص٩١)

السمة المشتركة فى العلاقتين هى موقف جسد فانى من العلاقة الذى يحكمه عدم اكتماله، أو عدم تحقق أنوثته، وقد اتخذ شكلًا سلبيًّا مع الجراج الذى يمارس من طرف واحد، ورفض مبدئيًّا فكرة التواصل الجنسى مع آدم، كمقدمة لرفض الوجود معه، ثم هجره تمامًا عندما أصيب بالسرطان، وإن كانت بحثت عن تكئة تبرر فعلتها المستهجنة، وهى النفى.

- خوليو: هو الشخصية الأكثر قربًا من فانى والأكثر تأثيرًا فى الأحداث وتوجيهها، فهو الذى اكتشف أنثويتها كما سبق أن ذكرت، وهو الذى أحضر لها كتب الفيزياء كى يشرح لها الفارق بين تكوين جسدى الذكر والأنثى، وأخذها لأخيه الطبيب كى يعرِّفها على التفاصيل، ثم أمَّن لها مسكنًا حين طردتها أمها، والوحيد الذى كانت تتواصل معه طول الثلاث سنوات ونصف مدة منفاها، فى المكافآت العشوائية التى حصلت عليها، وأخيرًا هو الرجل الوحيد الذى اعترفت له ولنفسها بأنها تحبه.

وإلقاء نظرة على عدد مرات ورود أسماء الشخصيات يعطى صورة عن أهميتها فى النص الروائى والأحداث، وقد حاولت إحصاءها- دون المرات التى أشير إليها بالضمائر- وهى كالتالى: «فانى» ٨٥ مرة، «موسى» ٧٠ مرة، «الأم/ ماما» ٥٥ مرة، «خوليو» ٤٥ مرة، «آدم» ٤٠ مرة، «الأب/ بابا» ٣٥ مرة، «صفية/ العمة» ٣٠ مرة، «الجراح» ١٢ مرة، «سنية صالح» ٨ مرات. ثم ورد والجارة والديلر والجنتلمان وسيدة الجهة العليا والقائد والطبيب وزج صفية والأم الأصلية/ الخادمة.

وقد يكون مفيدًا هنا رصد أهم المفردات التى تتكرر فى الرواية، لأنها تشير إلى المعجم اللغوى للكاتبة، وقد رصدتُ أعلى ٢٠ كلمة بصيغها النحوية المختلفة: مُعرَّفة أو نكرة، مفردة أو متصلة بضمير.. إلخ، وهى كالتالى: «حياة» ٩٢ مرة، «منفى» ٧٨ مرة، «جسد» ٦٥ مرة، «شىء» ٦٠ مرة، «عقل» ٥٥ مرة، «وقت» ٥٠ مرة، «داخل» ٤٨ مرة، «محبة» ٤٥ مرة، «عالم» ٤٢ مرة، «كل» ٤٠ مرة، «رائحة» ٣٨ مرة، «موت» ٣٦ مرة، «بيت» ٣٤ مرة، «طريق» ٣٢ مرة، «حلم» ٣٠ مرة، «يد» ٢٨ مرة، «صوت» ٢٦ مرة، «نفس» ٢٤ مرة، «أيام» ٢٢ مرة، و»حقيقة» ٢٠ مرة. علمًا بأن إجمالى هذه التكرارات ٨٨٥ مرة.

٦- الزمن الروائى:

الرواية التى تقع فى حوالى ١٥٠ صفحة، ٢٢٦٠٠ كلمة، يمتد زمنها الروائى على ٣٥ عامًا، منذ ولادة موسى/ فانى، إلى أن تحررت فانى من المنفى واكتشافها أن أمها ليست أمها الأصلية، بل هى أم بديلة أرادت أن تضعها فى قالب ابنها الميت «موسى».

هذه السنوات مقسمة إلى عدة مدد: منذ ولادتها حتى اكتشافها أنها أنثى فى عمر الـ١٤، ابتعادها عن أمها وفترة دراستها الجامعية للأدب الإنجليزى وورش صناعة الأفلام، تخللها العام الذى أُسقط من عمرها ومن دراستها، ست سنوات مدة رفقتها للجراج الذى يكبرها بسبعة عشر عامًا، ثلاث سنوات فترة زواجها من آدم «كاد آدم وقت زواجنا يبلغ الأربعين، وأنا فى مقتبل عامى الثامن والعشرين» (ص٩١)، هذا يعنى أنها هجرته وعمرها ٣١ عامًا، ثم استمرت فى المنفى ثلاث سنوات ونصف السنة بنهاية الرواية.

تلك أبرز ملامح البناء الجمالى لرواية «اليد العليا»، التى حاولت إيمان جبل إيصال رسالتها عن طريقها، تبدو معقدة إلى حد ما، لكنها تكشف عن فهم جمالى عميق للكتابة، كما سبق أن قلت، الكتابة التى هى فكرة يصبها الكاتب فى أفضل شكل يناسبها.