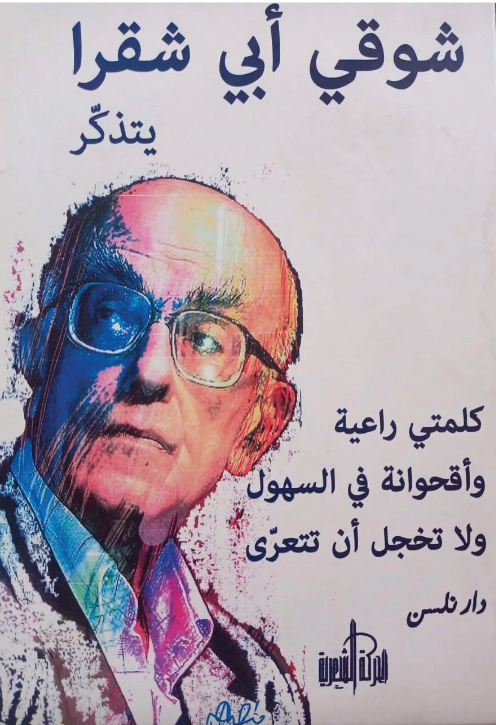

شوقى أبى شقرا.. رحيل «مُرشد جماعة الشعر»

فى العاشر من أكتوبر الجارى، توفى الشاعر اللبنانى الكبير شوقى أبى شقرا عن 89 عامًا، منهيًا مسيرة طويلة حافلة بالإشعاع الثقافى والأدبى على مستوى لبنان والعالم العربى.

الشاعر الذى وصفه محمد الماغوط بأنه «المرشد الجمالى واللغوى لجماعة الشعر»، كان الضلع الرئيس فى تأسيس مجلة «شعر» الثقافية ذائعة الصيت، مع زملاء دربه أنسى الحاج ومحمد الماغوط ويوسف الخال.

تأثر أبى شقرا بالبيئة اللبنانية، وكتب نصوصًا متأثرة بأجواء الريف فى لبنان، كما كتب نصوصًا سوريالية.

وترك أبى شقرا وراءه عناوين عدة، منها: «أكياس الفقراء»، 1960 «ماء إلى حصان العائلة»، «سنجاب يقع من البرج» «يتبع الساحر ويكسر السنابل ركضًا، «صلاة الاشتياق على سرير الوحدة»، «ثياب سهرة الواحة والعشبة»، «سائق الأمس ينزل من العربة»، «تتساقط الثمار والطيور وليس الورقة» وغيرها من الكتب.

وفى الثلث الأول من الشهر الجارى، وربما تحت وطأة الظرف القاسى الذى تمر به لبنان والمنطقة، جفف أبى شقرا أقلامه وطوى أوراقه، وقرر الرحيل. وتخصص «حرف» المساحة التالية، لاستعادة، ورثاء، الشاعر الكبير، بأقلام الأدباء والشعراء اللبنانيين.

الناقد اللبناني نبيل مملوك: شاعر الريف والتطرف اللا واعى

تعرّف تجربة الشاعر اللبنانى الراحل شوقى أبى شقرا «١٩٣٥- ٢٠٢٤» عن نفسها من خلال المقاطع الشعريّة والقصائد المكثّفة التى يطرحها، فالشاعر الريفىّ المتمسّك بالطبيعة والوجود واللحظة الحاضرة لا يكفّ أبدًا عن ترجمات لا وعيه وتركيب جزيئات لا تتقاطع سوى بتواجدها فى مكان أو مجموع مكانىّ محدّد، والحقّ أنّ هذه الترجمة اللا وعية تعيدنا إلى علاقة الإنسان بالحلم وعلاقة العاطفة بالعقل وما يصرّح عنه.

تجربة شوقى أبى شقرا، تجمع فى واقع الأمر بين ثلاث طبقات أو ثلاث مدارس:

- السرياليّة

- الرمزيّة

- البرناسيّة

ويصرّح الشاعر اللبنانى فى أكثر من حوار معترفًا بتأثره بالحركة السرياليّة النشطة فى أوروبيا بين القرنين التاسع عشر والعشرين، وهذا التأثر ترجم عمليًا عبر بدء نقل شعر آرثر رامبو الشاعر السريالى من اللغة الفرنسيّة إلى اللغة العربيّة، هذا السلوك اللغوى- الأدبى لم يكن العامل الوحيد الذى يسوّغ تجربة شاعر يعتبر نفسه فى آخر حواراته مؤسسًا لقصيدة النّثر، بل أيضًا تجلّى ذلك فى مجموعته «سنجاب يقع من البرج» عام ١٩٧١ والتى كرّست السنجاب كرمز يحتمى من خلاله الشاعر فى بيئته الريفية الساكنة معبّرًا عن أفكاره ورؤيته الخاصّة المعتمدة على مشهديّات متقطّعة ومتداخلة.

أمّا الجانب الرمزى فى شعره والذى طغى على مجمل أعماله الشعريّة لا سيّما «لا تأخذ تاج فتى الهيكل» «١٩٩١»، أنت والأنملة تداعبان خصورهنّ «٢٠٢٣»، فهو مجرّد إيمان ودعم لمسار شعراء تقاسم معهم أبى شقرا شقّ الطريق نحو الحداثة مثل أنسى الحاج، محمد الماغوط، محمود درويش وبدر شاكر السيّاب، وبالرغم من التباين بين هذه التجارب وخصوصيّة كلّ واحدة، لكنّها تجتمع تحت قبّة الرمز الذى منح لكل شاعر منهم هويّته الخاصّة ولوّن تجربته وعمّدها فى دفاتر الحداثة.

المستوى الشعرى لدى شوقى أبى شقرا ورغم صعوبة المعجم وغرابته، فهو لا ينتمى إلى المدرسة الاشتقاقيّة التى نظّر لها هنرى باربوس وتبنّها عربيًا الشاعر السورى سليم بركات، بل لغة أبى شقرا اتخذت نوعًا من المرونة التى تقودنا نحو مزيد من الغموض، واللانتماء إلى القضيّة أو الالتزام، فالبرناسيّة تعدّ أيضًا ملمحًا من ملامح شعر أبى شقرا وشعريّته حيث تخلّى عن كلّ القضايا الجماعيّة وصبّ جام اهتمامه على الذات المفردة مهتمًّا بطريقة نظمه للشعر وتلقّيه لها تاركًا لكل ملتقٍ المساحة الخاصّة له للتأويل أو التفسير والتفكيك.

باختصار تجربة شوقى أبى شقرا تشبه النبيذ الذى ينتمى لعدد من الندماء، ولا تصلح لأن تكون تجربة المجموع بل هى تجربة أفراد لا يكفّون عن الدوران فى حلقة واحدة بحثًا عن المعنى أو الطريق المؤدى له.

الشاعر والمترجم اللبناني محمد ناصر الدين: فى رثاء «حدّاد الشعر»

رحل شوقى أبى شقرا «١٩٣٥- ٢٠٢٤» محتفظًا حتى الرمق الأخير بلغته الشعرية التى لا تشبه إلا نفسها، والتى ظلت حتى آخر مجموعاته «عندنا الآهة والأغنية وجارنا المطرب الصدى» «٢٠٢١»، محتفظة بنضارة ريفيّتها الفجّة وسورياليّتها البعيدة عن التكلّف والطاقة التى تشبه الخيمياء التى وسمت مجموعات «حدّاد وبويجى الشعر» كما يطيب لأبى شقرا أن يسمّى نفسه منذ «أكياس الفقراء» «١٩٥٩» مرورًا بـ«خطوات الملك» و«ماء إلى حصان العائلة» و«سنجاب يقع من أعلى البرج» و«ثياب سهرة الواحة والعشبة» وغيرها: كأن الكتابة مع شوقى أبى شقرا تعود إلى طرح أحد أسئلتها البديهية: أين يُدهش الشعر أكثر؟ وأى مسافة يبتعد بها الشعر عن الواقع؟ وأين يعثر الشاعر على كلماته؟ لعلّه حين يتعلّق بالأشياء التى تُدفع إلى الخلف من القضايا «الكبيرة»، وتوقّعات الجمهور والمدارس النقدية، إلى الثّيمات المطمورة التى يحمل الشاعر فوقها نايه السحرى كأنّ لها أصواتًا وموجات تخرج من فوّهة الناى ويسمعها وحده، إلى السناجب التى تقع من الأبراج العالية و«المساء الذى تنكسر قجّته علينا مثل والدته الكآبة»... لغة شعرية تخرج عن أى سياق ثقافى وتستند إلى مخيّلة هائلة قادرة على تسييل التاريخ بمآسيه وسرديّاته الكبرى إلى رسوم متحرّكة شعرية مشاغِبة، وعلاقة مع الكون تغيِّر بشكل جذرى التفكير فى الأشياء «المحترمة» بشكل تقليدى، بل تتساوى «الفلّة» شعريًا ومنديل الشحاذة وغيرها من «سقط المتاع» الشعرى مع المفردات المثقلة بمحمولاتها الرمزية عند غيره من الشعراء، وتطرح الطفولية السّحرية وضربات الكولاج نفسها ندًا للقصيدة البنيوية، إذ لا يمكن فى شعر شوقى أبى شقرا توقّع الجملة أو المفردة أو حتى الفكرة المقبلة: ليس القارئ بحاجة إلى أقنعة أسطورية أو طوطمية أو حمولة من التراث أو إحالة إلى مدرسة غربية من الرمزية والسوريالية والدادائية ليستشرف هذا الشعر، أو يشعر بمسّ كهربائه. ما عليه إلا أن يستسلم لقدرة الناى على مخاطبة حواسه شعريًا: الشاعر الذى كان من الحلقة المؤسّسة لمجلّة «شعر» فى خمسينيّات القرن الماضى وعمل فى جريدة «النهار» كمسئول لصفحتها الثقافية لثلاثة عقود ونيّف، لا تنقصه موهبة قدح أى حجرين فى مخيّلته الملتهبة، ليصنع نارًا وينصب مسرح الغبطة فوق الكلمات، بحيث لا ضابطة تضبط اللغة المهرّجة، ولا راعىَ يمكن أن يضع قصيدة أبى شقرا فى الإسطبل، ولا هى قصيدة «قروية» بمعنى الشعر الريفى أو الرعوى. «على فمى عشّ النثر»، يقول الشاعر الذى نحا منحى عجيبًا فى كتابة تستفز المعانى المألوفة بطريقة أقرب إلى «طرطشة القارئ» والسير به فى مركب عجائبى هو أشبه بمركبة فضاء نرى من زجاجها كل ما هو مُخلّ بقوانين الأرض والمكان والزمان، ولذة هى أقرب لما فى فيزياء الكم من الشعر، منها إلى كل ما هو مألوف فى كتابة الشعر بقديمه وجديده. قصيدة شوقى أبى شقرا النضرة ستظل تداعب خصور المخيّلة التى علينا أن نبتلع قرصها كاملًا، فنرى تفاحة الشعر جالسة على الطاولة، تزيدنا حيرة على حيرة.

الشاعر والأكاديمي أنطوان أبوزيد: الشعرية الخالصة

شوقى أبى شقرا هو الشاعر والإنسان وأحد صنّاع الحداثة الشعرية العربية إلى جانب الرواد الذين بقى منهم الشاعر أدونيس على قيد الحياة.

كان لى الشرف أن عرفت الكبير شوقى أبى شقرا أوائل الثمانينيات إلى أواخرها والتسعينيات حين كان لا يزال رئيسًا للصفحة الثقافية بجريدة النهار البيروتية. وأحسب أنّ الصفحة الثقافية هذه من أولى إبداعاته، بل تكاد توازى باقة من قصائده الفاتنة.

لماذا؟ لأنها كانت منبرًا للعشرات بل للمئات من المواهب اللبنانية والعربية أن تتفتّح وتتلاقى وتصطدم كثيرًا بنماذج وأساليب، وتختبر وتخرج بيقينات ما كانت لولا هذه الزاوية التى عزّ نظيرها فى العالم العربى فى حينه، أى منذ أوائل الستينيات وحتى التسعينيات.

وما أقوله عن شعر شوقى- وسوف يقال الكثير، وهو الأثر الباقى بعد روحه الطيبة- يختصر فى الآتى: شعر صاف، لا كما حدده مالارميه، وإنما كما اصطفاه الشاعر بريفيّته الأثيرة، ذات جمالية الانتقاء والاصطفاء: عبارات عالقة فى كيانه، لا فى مخيلته وذاكرته فحسب، ومشاهد مستقطعة من جنّة مفقودة، وإن على بساطة وفقر مدقع، وحياة جديرة بأن تنهض من ركام البلاهة المدينية ورتابة الحياة فيها. منذ أكياس الفقراء الذى نظمه الشاعر على طراز الشعر الحرّ إلى صلاة الاشتياق على سرير الوحدة، وعندنا الآهة والأغنية وجارنا المطرب الصدى، وغيرها، لم يحد الشاعر عن سورياليته المضبوطة، بل عن شعريّته الخالصة التى تجيّر إلى الصورة الفريدة والصادمة أحيانًا والمخالفة لمنطق المألوف والمتداول، قول ما تقول. وعلى أى حال سوف يتوالى الكلام على شاعر وإنسان كبير خدم الشعر بعينيه الكليلتين، والشعراء بقلبه وحنوّه، وفلوس الأرملة من جريدته ليحيوا قليلًا، ويكتبوا كثيرًا، ولا ينسوا مخيالهم ولا براءتهم ولا أنفتهم الغالية عند سطوة المدن، وقسوة الحياة واشتداد الآلام عليهم.

نترحم على شاعرنا الكبير شوقى أبى شقرا، ولا ننسى أفضاله على الشعر والحداثة الشعرية العربية، وعلى لغة الشعر ولزوم تجديدها وتمهيد السبيل لأجيالنا الجديدة من بعدنا.

الشاعر والكاتب فوزى يمين: على اللغة أن تكرّمك

دائمًا ما أفتح كتُب شوقى أبى شقرا بلا مناسبة وأروح معها حتى يكدّنى العرق. أدخل أوّلًا من «أكياس الفقراء» المفخوتة، مُتتبّعًا آثار «خطوات الملك» المُتبعثرة، ومن دون تفكير أرمىْ نفسى «كسنجاب» «أقع» من شاهِق «أبراجها»، أكرج «كالماء إلى حصان عائلتها»، أطرطش الصفحةَ وجِلدة الكتاب والطاولة أمامى حيث «تجلس حَيرتى تفّاحة» عليها، والكلمات عربات تلو عربات «كالسّائق» الأخوت أصعد إليها و«أنزل منها»، ثمّ أقذف روحى فى الهواء وأتركها تسقط وتتهدّل كشرشف يصلّى على «سرير الوحدة»، أتوغّل أكثر، «أتابع السّاحر راكضًا» على طول السطر «كاسِرًا السّنابل»، وأتجرّأ أكثر فأنزع عن «سهرة الواحة والعشبة ثيابها»، ومثل «نوتىّ مُزدهِر القَوام» أقتحم «الهيكل» وأسرق «تاجَ الفتى» وأعود أدراجى، فى يدى «أبجديّة الكلمة والصورة» وورائى «الثمار والطيور تتساقط وليس الورقة»، آخذًا معى كلّ شىء تقريبًا تاركًا فقط «الكلمة وحدها، راعية فى السهل أقحوانة لا تخجل أن تتعرّى».

وكنتُ كلّما أتعب فى رحلتى الطويلة والشاقّة هذه، أطلع لاهثًا لآخذ نفَسًا ثمّ أعود لأدفن وجهى من جديد مُتمتِمًا فى سرّى: ما هذا الكوكب العجيب الذى حطَطْتُ على سطحه؟ ما هذه الغرابة التى تبدو أليفة كحواضر البيت، هذه الطفولة تركض ولا تتعب، الانسياب الشاسع الهائل، التلاعُب الحرّ بالصور، الدَّفق الشعورىّ، الشَّحن اللغوىّ، الكَرّ اللفظىّ، الجُملة كيف تُبرَم كيف تُفتَل وهى مربوطةٌ برِجل أختها بخيط حرير خلخال إيقاعىّ شفّاف، وكيف هذه اللغة المُغايِرة الطازجة الخلنج، من أىّ شجرة فتّاكة قُطفتْ، وعلى أىِّ تنّور خُبزتْ، وفوق نار أىّ حطب تقلّبتْ، بغريزة مُلتَقَطة من زاوية حادّة وسليقة مُطعَّمة بفطنة فذّة، ربّى، وما كلُّ هذا العشقُ المحمومُ لرقص كارج فى الوادى ضارب سقف حَلق السماء؟

ثمّ، شيئًا فشيئًا، أعود وأنهض لألتقط أنفاسى من جديد، أتمشّى قليلًا فى الغرفة، باتّجاه الشبّاك هذه المرّة، أتذكّر: كنتُ يافعًا ونحيلًا كعود كبريت حين التقيتُه للمرّة الأولى فى بيروت فى شارع الحمرا فى مبنى النهار فى مكتبه. دخلتُ عليه كان غارقًا بين كدسات الأوراق والكتب ما كان لِيظهر منها لو لم يكن فارع الطول، حاجباه عاليان مشرقطان، وأصابعه طويلة رشيقة يعربش بهما وهو يحكى على سُلَّم من الهواء الخفىّ، مُمسِكًا بقلم بيك أحمر ينقرُ به، من وقت لآخر، رأسَ الكلمات أمامه فترنّ وتلتمع. وفجأة ابتسم لى، لم أعرف لماذا، ضيّفَنى كلمات فيها ماء وأساور وشعاع شمس، وعزَمَنى إلى حبر الجريدة. ما كنتُ أعلمُ يومَها أنّه، من وراء دفّة مكتبه الحديد القديم ذاك، كان يغيّر بل غيّر، هو وثلّة من رفاقه، وجه الكتابة العربيّة.

ثمّ، كخيط فى كنزة، كرّت الأيّام، وأنا أفكّر بهذا الإنسان، كيف استطاع على مدى نصف قرن وأكثر، من الشغل الشعرىّ والصحافىّ المُضنى فى حُمّى المدينة، وأحداثها الفوّارة، وتوابلها الحارّة، أن يزمطَ من بين عجلات السنوات، وندوب الحروب، وقسوة الأعراض والأمراض، وصخَب التغيّرات والتحوّلات، ويبقى شاعرًا ساحرًا، أنيقًا لمّاعًا، نظيفًا شريفًا، خَلوقًا سَموحًا، صامدًا عنيدًا، لا يساوم ولا يهادن فى كلمة، على قامة صلبة كالسّنديان، مُستقيمة كالرّمح، وفيه من شفافيّة النور وعمق الظلال والتماع الجوهر ما لا غبار عليه...؟!

القنطرة، الكنيسة العتيقة، الطلميّة، الخبز، الدهن، الكشك، رأس البقرة، اللوزة، القنديل، الدرج، العتبة، العلّية، العقرب، التينة، العريشة، الهندباء، الكستناء، الفرن، الملح، العدس، البصل المفروم، الديك، الدجاجة، العوسج، البنفسج، المسطرة، البطّيخة، الملفوفة، البطاطا، اللّفت، الشمندر المُرّ، الشّورباء، التفّاحة، السجّادة، العنكبوت، قرن اللوبياء، الرّيح، أوراق الصفصاف وسواها الكثير الكثير: كلُّها، كلُّها، معى هنا، وهى واقفة الآن تحت عند مدخل فندق كلمتى هذه، تسلّم عليك وتبوس خدّيك، وقد أوكلتنى هذه الرسالة:

الشاعر الحبيب شوقى أبى شقرا، مشتاقون.

حَرىّ باللغة العربية أن تكرّمك بكامل عصورها المجيدة الغابرة، لِما استطعت أن تفعل بها ولها، شاقًا أرضًا بكرًا فيها، مُمَجِّدًا سماءها، مُجدّدًا ماءَها، ناكِشًا ترابَها، ناقِفًا عصبَها، ضاخًّا فى عروقها دماءً جديدة، مُشتقًّا منها الأعاجيب، حارقًا سلّافها، مُخربِطًا سياقها، مُقشِّرًا حَرامها عن حَلالها، مُخلّصًا إيّاها من بلاغتها القديمة العفِنة، رافعًا إيّاها إلى مرتبة الفرح واللعب والخفّة والطفولة والطرافة والسحر والحلم، بذوق رفيع وحِرَفيّة عالية وجماليّة أخّاذة. نعم. ينبغى أن تُكرّمك اللغةُ العربيّةُ نفسها، لغتُنا، من محيطها إلى خليجها، ومن خليجها إلى محيطها، مرورًا طبعًا وأكيدًا بهلالها الخصيب، المُخصَّب اليوم بالأورانيوم، الهلال الخصيب، الهلال الغصيب، الهلال العصيب، الهلال الصليب.

*الكلمات الموضوعة بين قوسين صغيرين « » فى الفقرة الأولى توليفة من عناوين كتب الشاعر الراحل.