طارق إمام: أحب «الموضات» فى الأدب وأبحث عنها

تقديم «هدوء القتلة» كمسلسل وكتابة سيناريو آخر قائم على «عالم طارق إمام»

أحب أن أكون «صانع موضة أدبية» والناس تمل حتى من الأدب العظيم

كتبت «أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها» فى أكثر من 10 سنوات

أنا ضد «طبقية اللغة» التى تجعل «الفصحى» أسمى من «العامية»

قال الروائى والقاص والكاتب الصحفى طارق إمام إن أعماله منتشرة ومقروءة على نطاق واسع فى الوسط الأدبى، ودائمًا ما تدخل قوائم «الأعلى مبيعًا»، رغم أنها بالمنطق الاعتيادى «تجريبية وصعبة»، مشيرًا إلى العمل على أكثر من مشروع لتحويل هذه المؤلفات إلى أعمال سينمائية ودرامية.

وأوضح «إمام»، فى حواره مع «حرف»، أن هناك مشروعين لتحويل روايتيه «ماكيت القاهرة» و«هدوء القتلة» إلى فيلم ومسلسل بالترتيب، مع عرض الفيلم على إحدى المنصات العالمية، فضلًا عن مشروع ثالث لكتابة سيناريو عمل فنى مستمد من «عالم طارق إمام» ككل.

كما تطرق فى الحوار إلى مجموعته القصصية الجديدة «أقاصيص أقصر من أعمار أصحابها»، الصادرة عن دار «الشروق» للنشر والتوزيع، وكيف أنها استغرقت أكثر من 10 سنوات كاملة فى الكتابة، إلى جانب مجموعة تفاصيل أخرى عن مشروعه الأدبى بصفة عامة، نترككم معها فى السطور التالية.

■ تبنى مجموعاتك القصصية كما تبنى رواياتك.. هل تضع رؤية مسبقة لكل نصوص المجموعة فيدخل كل منها فى الوحدة الشاملة للمجموعة؟

- بالفعل أنا أبنى مجموعاتى القصصية كما أبنى الروايات، فالموضوع ليس تجميع عدد من النصوص بين دفتى كتاب، وهذا ما يجعل مجموعاتى القصصية تستغرق وقتًا طويلًا، بين فعل الكتابة المتقطع لنصوص لا تُكتب جميعها فى وقتٍ واحد، وبين ظهورها النهائى ككتب.

ومجموعتى الأخيرة «أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها» تجربة محددة فى «القصة الومضة» أو الـ«فلاش فيكشن» أو «القصة القصيرة جدًا»، أو «الأقصوصة»، وكل هذه مسميات لشكل قصصى بعينه قائم على الاختزال والاقتضاب، حيث تتحقق القصة فى أقل عدد ممكن من الكلمات، وربما لا تتجاوز بعضها السطر الواحد.

وأمارس هذا التصور فى بناء أو «تصميم» كتبى القصصية بدءًا من مجموعتى الأولى: «طيور جديدة لم يفسدها الهواء»، فى عام ١٩٩٥، التى صدرت كمتتالية منسجمة موضوعيًا ولغويًا، حتى تبدو كأنها نص واحد موزع على عناوين.

و«مدينة الحوائط اللانهائية» مثلًا، وهى مجموعتى القصصية السابقة مباشرةً، كانت لها أيضًا «تيمة» محددة، تدور فى مكان بعينه، وبشروط فنية محددة فى طبيعة السرد والعالم والشخصيات والتيار القصصى، حتى إن بعض النقاد تحفظوا على تصنيفها ككتاب قصصى، ورأوا فيها وحدة تتيح لها أن تنتمى إلى الخطاب الروائى.. أنا إذن أصنع «كتابًا قصصيًا»، بحيث لا يمكن لقصة فى كتاب أن تنتقل إلى آخر، وهذا يكون حاضرًا فى ذهنى أثناء الكتابة.

أكتب كل مشروع قصصى ضمن أفق، يتحقق على دفعات ربما تستغرق سنوات، فأول نص فى الأقاصيص كُتب فى ٢٠١٢، وآخر نص فى ديسمبر ٢٠٢٣، أى أن الكتاب استغرق أكثر من ١٠ سنوات على مستوى الكتابة.

بعد ذلك يأتى «بناء» الكتاب، عبر تقسيمه إلى فصول أو وحدات، أى منحه خيطًا ينظمه من البداية إلى النهاية، فيبدأ بقصة اسمها «الحياة»، وينتهى بقصة «موتى»، بما يجعل هناك بنية تبدأ من الحياة وتصب فى الموت، وبينهما عدد من المتتاليات، تشهد تنوعات وتراوحات، لكن داخل وحدة الكتاب، ووفق خط محدد وبنية شاملة.

■ الإهداء على قصره يقول الكثير: «إلى السيد إمام أنت فوق التراب أنا تحته»، وكأنه قصة قصيرة جدًا من المجموعة.. ما الذى قصدته به؟

- الإهداء هو بالأساس تلويحة شخصية، وهو الوجود الحقيقى الوحيد للمؤلف الواقعى داخل عمل مُتخَيل يشيده مؤلف ضمنى، ومن تحته راوٍ أو سارد، لكنى أحب أن أتعامل مع الإهداء كمدخل حقيقى، له انعكاسه العضوى داخل النص، تمامًا مثل التصدير.

داخل الكتاب هناك نص مركزى هو «موت الأب»، عن أبى، كما أننى أعتقد أنه لولا موت أبى ما قُدِّر لهذه المجموعة أن تكتمل لتصبح كتابى الحالى، فقد كنت أعمل على رواية عندما طرأ مرض أبى الأخير، وعقب موته، فشلت فى استكمالها، ووجدت فى العودة إلى كتابة الأقاصيص ملجأ مناسبًا، باعتبارها ومضات شعورية، تأتى تحت ضغط الإلهام الشعرى، غير خاضعة لروتين أو مواعيد فى الكتابة مثل الرواية.

فوق كل هذا، الأقاصيص أول كتاب لى لا يراه أبى، كان غيابه هو وقود هذا الكتاب فى المرحلة النهائية لكتابته، والتى شهدت كتابة القسط الأكبر من نصوصه بعد ١٠ سنوات، كانت حصيلتى فيها نحو ٤٠ قصة، وفى أقل من عام كتبت أكثر من ٨٠ أقصوصة أو ومضة. وربما كان هذا الإهداء هو قصتى الأهم، فأبى هو نفسه كل قصتى.

■ على قصر مجموعة «أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها» لكنها تحفل بالأسئلة واستنطاق كل شىء، ومحاولة النظر بعكس السائد، هل أردت القول أن ليس كل ما نراه صحيحًا؟

- أحد الفروق الجوهرية بين الفن والحياة هو قدرة الفن على منح لسان لمن لا لسان له، فاللغة مقتصرة على الإنسان، لكن الفن يمنح اللغة للوجود كله دون تفرقة، فيمكن من خلاله أن تتحدث الحيوانات والطيور، وأن تدب الروح فى الأشياء والجمادات لتتكلم.

الفن وفق هذا المنطق هو وسيلة الإنسان لمراجعة مركزيته التى خلقها احتكاره للغة، ومن ثم القدرة على استنطاق الوجود بلسان الوجود نفسه، عبر الخيال والتقمص، الذى يجعلك إذا ما قررت لطائر أن ينطق، أن تصير أنت الطائر. وفق هذا الطرح، فالخيال أو «الفانتازيا» ليست مفارقة للواقع، بل تعميقًا له، عبر نقله من الحيز الكنائى الضيق إلى الحيز الاستعارى الرحب.

النقطة الثانية المهمة، تتمثل فى النظر للوقائع من الزاوية العكسية، وهذا أيضًا فى تقديرى أحد الأدوار الجوهرية للفن فى كل مكان وزمان. الإنسان يمشى على الأرض، ماذا لو مشى على السحاب؟ الإنسان يولد ثم يموت، ماذا لو مات قبل أن يولد؟ الإنسان يفقد البصر بالعمى، ماذا لو فقد العمى بالبصر؟ هذا الخيال الذى يرينا فى الواقع شيئًا عن حقيقة العالم، شيئًا ينتمى فى الأخير للواقع وليس الخيال، ذلك أنه يضع مأزق الإنسان تحت مجهر المجاز، والمجاز الطريق الوحيد لتحويل السؤال الشخصى المحدود لسؤال وجودى شمولى.

■ هناك نص فى المجموعة مكتوب بالعامية المصرية.. ألم تشعر بأنه نغمة نشاز داخل النص؟ وما الذى دفعك إلى هذه الخطوة؟

- على العكس، نص «نور متفق عليه» المكتوب بالعامية هو تأكيد لروح وأفكار المجموعة لكن بلغة أخرى، أحاول فيها استنطاق جماليات وشاعرية النص العامى، وتأكيد عدم وجود بديل له. وفى بعض الأحيان، العامية ليست تبسيطًا للفصحى، ولا الفصحى ترجمة للعامية، العامية نظام لغوى خاص، بقدر اتصاله بمرجعيته الفصيحة بقدر استقلاله.

على جانبٍ آخر، أنا ضد «الطبقية» فى التعامل مع اللغة، التى تجعل من لغة التراث أرقى من لغة الجريدة، ومن لغة التدوين «الفصحى» أسمى من لغة التخاطب «العامية»، وأرى أن ما يجعل من لغة ما رفيعة وأخرى وضيعة، هو شكل توظيفها ومدى ملاءمتها فى تجسيد الأفكار بأكثر الطرق ملاءمة أو نموذجية. أعرف أنها مغامرة، وهذا هو أول نص أكتبه بالكامل بالعامية المصرية، ولا أعتقد أنه سيكون الأخير.

■ لطارق إمام أسلوب يعرفه قراؤه قائم على التكثيف الشديد، حيث إن أزيلت كلمة واحدة لا تُفهم القصة بكاملها.. لماذا تتبع هذا النهج؟

- التكثيف آلية شعرية بالأساس، السرد بطبيعته يميل إلى الإطناب والإسهاب، منذ جذره الشفهى، بعكس الشعر، القائم على تحدٍ للغة، والمقيد فى الانتقاء وفق وزن وقافية، وغير المعنى بالإخبار الذاهب للمعنى، بل بالإحالة التى تهتم بظل المعنى.

الكثيرون يفهمون التكثيف باعتباره «الحذف»، لكن التكثيف هو التعامل مع اللغة كحتمية لا ترحب بالفائض، ليس بوصفها لغة مجردة، لكن كانعكاس للعالم على مرآة الوعى، عبر الطريقة الوحيدة الممكنة للأدب، وهى «التلفظ».

التكثيف كما أفهمه هو قدرة اللغة على انتقاء مفردة، ومن ثم عبارة، ومن ثم مقطع، وفى الأخير نص، ينجح فى الإيهام، عبر المجرد، بعالم محسوس، أوسع منه فى حقيقة الأمر، وهذه هى معجزة الأدب فى استنطاق الحسى عبر المجرد، لذلك فالكلمة ليست مجرد «مفردة»، بل «دال» لا غنى عنه، وليست مجرد «مرادف» يمكن استبداله بآخر دون أن يتأثر المعنى.

■ هل تختار مفرداتك بعناية فتبدو القصة كما لو أنها نص شعرى؟

- أكتب كل أعمالى تحت إلحاح العثور على القصيدة، وأرى أن القصة القصيرة خاصة هى خطاب واقع طوال الوقت تحت الشرط الشعرى، فهو يلمح أكثر مما يفصح، يجتزئ أكثر مما يعرض، يخفى بقدر ما يُظهر، وفى النهاية يهدف إلى تجريد المعانى واللحظات وحتى الذوات، لذا أرى أن «قلة حيلة» القصة القصيرة فى مجاراة عالم الرواية هى سلاحها الأمضى فى تعرية الوجود شعريًا، هذا تصورى الشخصى لفن القصة، كما أحب أن أقرأه وأكتبه.

من بداياتى واجهت أزمة التصنيف، حتى أن مجموعتى الأولى صدرت دون تصنيف، وفى قطع مخصص للشعر، وقرأها البعض وكتبوا عنها كمجموعة شعرية تنتمى إلى قصيدة النثر. هذه الطريقة التى أجد نفسى فيها، فمجادلة النوع الأدبى، وتوسيع حدوده، وإعادة تعريفه، هو دور أدبى أصيل فى مقاربة سؤال الهوية نفسه، فضلًا عن متعة المغامرة، ومتعة التهجين وصولًا إلى صيغة جديدة، وبهذه الطريقة فقط تقدم الأدب، وتقدم درسه الأهم فى تقديرى: رفض كل ماهية سابقة على وجود النص الأدبى. أنا أصطاد الحكاية وهى سمكة، لكى أعثر فى أحشائها على جوهرة هى القصيدة، فمن بين كم سمكة يمكن أن تعثر على جوهرة وسط الأحشاء؟!

■ كيف ترى التجريب والكتابة وتقبل القارئ لأعمالك التى قد يراها البعض تحتاج وعيًا كبيرًا؟

- الكتابة عندى تساوى التجريب، إن لم يكن هدفك من الكتابة هو تجريب شيء جديد أو غير متعارف عليه فلماذا تكتب؟ لماذا لا تكتفى بالقراءة بدلًا من أن تعيد إنتاج ما قرأت؟ التجريب ليس لعبة شكلانية فقط، لكنه موقف فكرى، التجريب «إيديولوجيا».

ولا أفصل التجريب أبدًا عن الطرح أو الفكرة. وبالنسبة لاحتياج كتابتى إلى «وعى كبير»، فى الحقيقة أحد أدوار الكتابة الجديدة، فى تقديرى، هو تنشئة وعى قرائى جديد، بحيث تتحقق شراكة حقيقية بين نص الكاتب ونص القارئ. أعتقد أنه دور صعب، لكنه فى النهاية يثمر، بدليل أن أعمالى الآن، وهى بالمنطق الاعتيادى تجريبية وصعبة، صارت منتشرة ومقروءة على نطاق أوسع من الوسط الأدبى، وتدخل دائمًا ضمن قوائم «الأعلى مبيعًا»، وبعضها مطلوب لتحويله إلى أعمال تليفزيونية وسينمائية.

على جانب آخر، سأقول لك رأيًا قد يبدو صادمًا، وربما يفتح علىَّ بعض أبواب جهنم، نعم «الأدب فيه موضات»، ونعم أحب أن أصنع «موضات» فى الكتابة مثلها مثل الأزياء.. الناس تمل حتى من الأدب العظيم، وتشتاق للجديد والمغاير والمختلف، حتى لو شتمته واستغربته. «التجديد» قيمة فى حد ذاته، وكل جديد صادم، لكن كل جديد جميل أيضًا، بما فى ذلك الأزياء وقصات الشعر، لكنه ما يلبث أن يستقر، حتى يصبح مألوفًا. أنا أحب «الموضات» فى الأدب، وأبحث عنها وأسائلها لأخرج بموضتى الخاصة، أحب أن أكون «صانع موضة أدبية».

■ ما مشاريعك القريبة من الظهور دراميًا أو سينمائيًا؟

- روايتى «هدوء القتلة» حولها السيناريست محمد هشام عبية إلى مسلسل، سيبدأ تنفيذه قريبًا، وكذلك يعمل السيناريست هانى سرحان على كتابة سيناريو قائم على أكثر من عمل لى، فى تجربة فريدة وجديدة قائمة على «عالم طارق إمام»، وليس نصًا واحدًا، كما أن هناك مشروعًا غير مصرى لتحويل «ماكيت القاهرة» إلى فيلم سينمائى، من خلال منصة عالمية.

■ بعد نجاح «أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها».. ألا يكون هذا باعث للسير فى هذا الاتجاه، بعيدًا عن الرواية؟

- تجربتى طوال الوقت تشهد توازنًا فى الإنتاج بين الروايات والكتب القصصية، بدليل أن لدى ٧ روايات، و٦ مجموعات قصصية. أتحرك بين الفنين بسلاسة، فأثناء كتابة الروايات أكتب القصص. وحتى الآن، الأقرب أن يكون مشروعى القادم عملًا روائيًا، بعد أن عدت للعمل على رواية مؤجلة.

■ ولماذا قررت إعادة طبع أعمالك القديمة؟

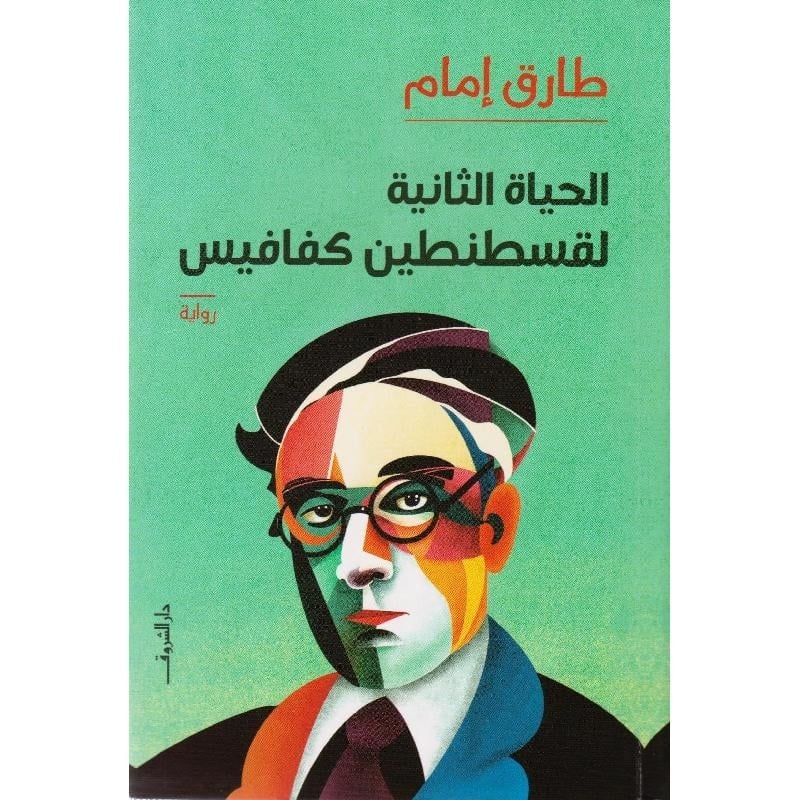

- عدت إليها بتعديلات محدودة، لا تتجاوز تغيير مفردة أو تعديل صياغة. لكن فى رواية «الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس» مثلًا، حذفت فصلًا كاملًا، لأنى رأيته زائدًا لدى المراجعة الجديدة. وفى «الأرملة» عدلت عبارة كانت تحيل لفهم لا أريده للنص. أرى أن النص الأدبى المنشور قابل دائمًا للمراجعة، لكن دون أن يتحول إلى نصٍ جديد.

■ كيف ترى فوز سمير الفيل بجائزة «الملتقى» خاصة أنك كنت ضيفًا عليها فى الكويت؟

- أحب كلمة «الإنصاف»، لأنها قادمة من معجم «العدالة»، وأرى أن جائزة «الملتقى» أنصفت سمير الفيل، وهو أيضًا أنصفها. لا أستطيع وصف مشاعرى لحظة إعلان اسم «عم سمير» كما أناديه، ظللت أصفق وأتقافز، فسمير الفيل «أسطى قصة قصيرة»، يعمل فيها باحترافية وتخصصية صانع قطع الأثاث فى مدينته دمياط، بدأب وإخلاص وإنكار ذات. نادرًا ما تتحقق العدالة فى العالم، وفوز سمير الفيل هو انتصارٌ لعدالة الدنيا الشحيحة.