يوسف إدريس: الحكومات العربية لم تهتم بـ«الثقافة الجماهيرية» وتعتبرها رفاهية

- مقاييس أوروبا فى النقد والأدب.. لا تصلحُ لنا

- «القصة» ليست مسئولة عن حل مشاكل المجتمع

- «الكتابة» عملية اكتشاف ورؤية لمرحلة جديدة للعالم

- معنديش أحداث ضخمة فى أدبى.. وهذا يحتاج إلى مدرسة جديدة فى السينما

بين أيدينا الآن إصدار فريد من نوعه من ناحية القيمة الثقافية والمعرفية، وهو كتاب «صهوات الخيول» الذى يحمل بين دفتيه مجموعة حوارات أجرتها الكاتبة الصحفية الكويتية فاطمة يوسف العلي، مع مجموعة من عمالقة الشعر والرواية والقصة القصيرة والفنون التشكيلية، وأعدته وقدمته الكاتبة فاطمة ناعوت.

إعداد هذا الكتاب استدعى مجهودًا كبيرًا من الكاتبة فاطمة ناعوت من أجل إعادة استخراج نصوصها من أوراق الجرائد القديمة وهى مهمة شاقة فى ظل أن كثيرًا من الجمل قد تعرضت للفقد والشطب مع اهتراء الأوراق وعوامل الزمن، لذلك يعد الكتاب بمثابة إعادة إحياء لكنوز صحفية كانت مخبأة فى الأدراج مع إعادة تقديمها للقارئ العربى فى أبهى صورة.

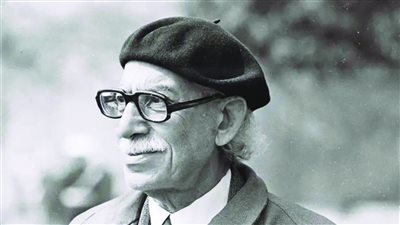

واختارت «حرف» أن تقدم لقرائها فى هذا الملف حوارًا مع يوسف إدريس.

■ هل لك أن تُعرّف لنا شخصيتىّ: يوسف إدريس «الإنسان»، ويوسف إدريس «الفنان»؟

- الحقيقة الأمر صعب جدًا. يعنى كل ما أستطيع قوله لنفسى: «أحاول جاهدًا أن أكون إنسانًا مفيدًا».

أما مصيرُ محاولاتى هذه، فالمسألة متروكة للآخرين طبعًا. هم يحددونها وهم يقرونها. والأجيال وحدها، الحاضرة والمقبلة، تملك أن تقول رأيها فى الأديب أو فى الفنان.

البعضُ يتساءل حول ظهورك المفاجئ كقاص منذ سنوات قليلة. انطلاق شهرتك على هذا النحو، جاء بعكس شهرة القصاصين الآخرين والبارزين فى الوطن العربى، الذين تدرّجوا فى هذا الفن حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مجد.

وقاطعنى ببسمة خفيفة على شفتيه: أنا ما ظهرتش فجأة!. فأنا على ما يظهر سلختُ من عمرى أكثر من عشرين عامًا فى هذا الميدان.

وهممتُ قائلة:

لم أقصد كمفكر وأديب. وإنما أقصد أنك فاجأت الميدان كقاصٍّ وروائى. فالقارئ يرى أن أعمالك فى القصة والرواية لم تظهر ألا متأخرًا.

وأجاب: ليس ضروريًا أن الكاتب عندما يكتب يُعرف عند جمهرة القراء مباشرةً، لأن اكتشاف الناس له يأخذ وقتًا طويلًا.

وحين يكتشفونه، يكون ذلك شبه مفاجأة فى ذاته؛ وكأنه لم يكن موجودًا من قبل! وبالنسبة لى، فقد بدأتُ بالعمل محررًا صحفيًّا بجريدة «الجمهورية» عام ١٩٦٠، ثم كاتبًا بجريدة «الأهرام» منذ عام ١٩٧٣. و خلال دراستى الجامعية فى «كلية الطب» حاولت نشر كتاباتى. وبدأت قصصى القصيرة فى الظهور فى «مجلة المصرى» و «روز اليوسف» خلال تلك الفترة. وفى عام ١٩٥٤ ظهرت مجموعتى القصصية «أرخص ليالى». وبهذا فأنا أعتبرُ نفسى كاتبًا ١٩٤٨. وأنا لدى الرضاء التام عن نفسى. وأنا شخصيًّا أجسد بعض الكتاب الشبان الناشئين.

■ هل يعيشُ الأديب أو الشاعر أو الفنان العربى فى حال عزلة أو غربة نفسية؟ كيف يمكن أن يجد نفسه؟

يسارع قائلًا:

- أولًا: نقف عند كلمة «الغربة» هذه. أنا فى الحقيقة «أموت من الضحك» حين أقراها فى مجلات العالم العربى الأدبية! مفيش حاجة اسمها (غربة) فى عالمنا العربى إطلاقًا. هى كلمة «مستوردة»! فأنت لا تشعرين بالغربة إلا عندما تذهبين خارج العالم العربى. ويقولون: غربة الشاعر والشاعر الغربة.. و كلام فارغ مش عارف إيه.. كلام لا حقيقة له فى الواقع. عبارات مستوردة ومستوحاة من «مقاييس أوروبية» لا معنى لها ولا طعم ولا رائحة.. يعنى مش فاهم، لازم الواحد يتعب روحه علشان يغترب؟

و يغترب من مين؟ يعنى شخصيًّا.. لو حاولت أن أغترب.. أغترب فين؟! إحنا معندناش حاجة اسمها «الوحدة».. يعنى باستمرار فيه يا «عيلة» يا «قرية» يا «قبيلة» يا «عشيرة» يا «وطن» يا «قومية» إلخ.. بل إننا نريد أن نحقق وحدة عربية من المحيط إلى الخليج.. أين الغربة إذن؟ إن طبيعتنا العربية مختلفة تمامًا عن الطبيعة الأوروبية.. ولا أعتقد بوجود مشكلة الاغتراب فى العالم العربى، لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للقارى. يمكن أن تكون هناك مشكلة إحساس معين، إحساس بـ«الوحدة».. والوحدة غير الغربة. الغربة هى الإحساس بعدم الانتماء لهذا المجتمع. والحاجة دى أفهم أنها كانت موجودة عند واحد مثل «ألبير كامى، وكان بيبشر بيها.. لأن (كامى) جزائرى الأصل.. مولود من أم فرنساوية وأب جزائرى.. إذن هو يعانى من مشكلة شخصية عنده؛ لذلك كتب رواية «الغريب». مثل هذا الشعور أحترمه وأفهمه وأقدره جدًا؛ لأنه إحساس صادق. إنما آتى أنا، مثلًا، وأقرا «الغريب» وأحاول أن أعمل «غريبًا» بأشكال مختلفة وبأسماء مثل «أحمد»، و«عبد الله»، و «كلام من ده».. تلك هى المهزلة التى يعانى منها أدبنا العربى، وأنا شخصيًا لا أفهم ثلاثة أرباع ما يكتب فى المجلات الأدبية فى الوطن العربى، وبالذات التى تصدر فى بيروت، مع أن عملى هو الكتابة! وإذا فهمتها لا أوافق عليها. الخلاصة أن مقاييس أوروبا فى النقد والأدب لا تصلح لنا.

بعد ذلك انتقلنا للحديث حول هموم ومشاكل العالم العربى.

■ حدثنى عن مشاكل الأدب العربى؟

- الحقيقة أنا حائر ومستغرب فعلًا. ثمة أمرٌ فى الشخصية العربية يتراءى لى أنه غير قابل للتفسير! يعنى لو أننا عكسنا المشهد تمامًا، ورجعنا إلى العرب فى الجاهلية، سوف نجد فيهم ملامح كثيرة من جيل اليوم. لكنها فكرة التعرف على البداية غير ممكن استحضارها. لكن مفاهيم مثل التعاون والارتقاء، وهذا بحد ذاته يعنى اعتزاز الإنسان بنفسه ووطنه وبلده وشخصيته. لكن هذا الشىء أكيد قد ينقلب إلى شىء مثير، حينما يتعامى عن أن يرى مشاكله حتى يعالجها. أعتقد أن مشكلة مجتمعنا العربى كله هى أنه غير قادر على رؤية عيوبه؛ لأن القدرة على رؤية العيوب تتركب فى الجهاز الأوتوماتيكى الإصلاحى القادر على نقد البشرية لتصحيح مسار الإنسان، نحن مثلًا حساسون جدًا من النقد! اعتداد الفرد بنفسه على المستوى الشخصى وعلى مستوى المجتمع الصغير، يجعلنا غير قادرين على، بل لا نريد، أن نرى عيوبنا لأننا حساسون من النقد الذاتى ونقد الغير لنا، نحن لا نريد أن نرى عيوبنا، يعنى مثلًا يكفى أن يقول إنسان نقدًا صغيرًا وبسيطًا جدًا على أفراد فلسطينيين مثلًا، حتى تتضخم المسألة وتُثار على مستوى القضية الفلسطينية برمتها! أو يكفى أن تُقال كلمة نقد عن مواطن مصرى مثلًا، حتى تصبح القضية «مشكلة مصر الكبرى». وهذا أسلوب سيئ للغاية. لأنه يمنعنا من أن نرى أخطاءنا وأن نتعلم منها وأن نتطور، إن هذه الطريقة الخاطئة فى عدم إقرارنا بأخطائنا وعدم رغبتنا فى رؤية عيوبنا، فى هذه الأمة، تعوّق عملية التطور، بل هى تعمل على تطورنا إلى.. الأسوأ!! بينما المجتمع الدولى الأوروبى بالذات، شرقه وغربه، يعمل باستمرار على إصلاح نفسه.

وأنا لذلك ضد «الحساسية الشديدة» لأى نقد، كذلك لو نظرنا إلى مسألة النقد عندنا فى العالم العربى، سنجدها مضحكة ومؤسفة. كل بلد ينتقد الثانى إنما «مفيش بلد تنتقد نفسها!!» مع أن العيوب لو قيلت لأهل البلد أنفسهم وبصراحة «يمكن يتصلحوا» ويصيروا كويسين.

وهنا أتدخّل لأقول له مُقاطعة:

■ طيب يا دكتور إدريس... هل «الإنسان» فيك ينتقد الفنانَ والمفكر والقاص «يوسف إدريس»؟

ويجيب من خلال ابتسامة رقيقة:

- يعنى أنا مش بأنتقد نفسى دلوقت؟!.. أنا طول النهار «نازل نقد فى نفسى!!» وهذه مأساة أيضًا؛ لأن كثرة النقد مُضرّة مثل قلة النقد، إذ أحيانًا يفقد الإنسانُ ثقته بنفسه، لكننى أحاول جهدى أن أكون صادقًا مع نفسى، يعنى أنا لا أخجل من نفسى من ناحية، ولا يدركنى الغرور من ناحية أخرى، أحاول أن أكون موضوعيًا مع نفسى؛ مدققًا ومتبصرًا. وهذا من أجل أن أقيم وأقوم نفسى تقويمًا وتقييمًا أو تغريمًا صحيحًا؛ حتى أتفادى عيوبى وأخطائى. وأنا لا أصف نفسى طبعًا، بأننى سوبرمان أو إنسان خارق للعادة، لكننى ببساطة أحاول أن أكون ذلك النموذج الإنسانى الذى يحتذى به الآخرون.. وما زلت أحاول.

■ ولأن السينما المصرية قدمت له بعض روائعه الروائية والقصصية مثل «النداهة»، «الحرام»، حادثة شرف»، وغيرها، حاولت أن أتعرف على رأيه فيما إذا كانت السينما قد أخلصت فى تقديم تلك الأعمال أم أنها شوهت أعماله؟ وهل هو راض عن الأفلام التى كتب قصصها؟

وبعد لحظة تفكير، أجاب الدكتور يوسف قائلًا:

- السينما مشكلة! وأعنى السينما المصرية أولًا، السينما بشكل عام وسيلة نشر خطيرة جدًا، يعنى أى كتاب، يوم ينتشر رواجُه لن يوزع منه أكثر من خمسين أو ستين ألف نسخة، بينما السينما يراها الملايين وينفعل بها الناس أسرع، لأن الصورة والصوت والكلمة والحركة والعاطفة كلها متوافرة للسينما، تؤثر فى الناس تأثيرًا قويًا مباشرًا، يعنى يمكن من خلال فيلم واحد أن تغيرى إنسانًا.. لكن «دا صعب» جدًا فى قصة قصيرة أو رواية واحدة. كذلك الفن المسرحى يؤثر تأثيرًا قويًا. وأنا شخصيًا عايز مُخرج يفهم ما أكتب، أنا أعمل رؤية فنية، والمخرج اللى عاوزه بيعمله، لكن أنا عاوز مخرج يتبنى الرؤية التى أقدمها ويستطيع تنفيذها سينمائيًا. لكن الواقع أن السينما عندنا لا تزال فى مجال تطورها.. ولم تصل بعد إلى المرحلة التى تريد، لذلك فإن أخواننا المخرجين وكذلك كتاب السيناريو الذين يأخذون قصصنا للسينما لا يقدرون أن يأخذوا سوى الهيكل العظمى فى القصة أو الحدوتة بتاعة القصة، ثم يبنون عليها الرؤية الفنية التى تهم السينما المصرية، على سبيل المثال قصة واقعية وأنا كاتبها على أساس واقعى جدًا يحولونها إلى حدوتة رومانسية! وقصة ساخرة جدًا يأخذون الجانب الجاد منها فتفسد، وهكذا. وجاء جيل من الشبان فى السينما بدأوا يدركون أهمية اللمسة وأهمية الحركة الصغيرة فى تكوين الصورة العامة، يعنى أنا مع أداء الرؤية عن طريق اللمسات الفنية العميقة جدًا التى تؤثر فى النفس البشرية، وليس الشرط ضخامة القصة وضخامة أحداثها، «أنا ما عنديش أحداث ضخمة».. أنا أتناول أحداثًا بسيطة جدًا إنما لأنى أغذيها بلمسات فنية، فهى تنغرس فى نفس المشاهد. أن هذا يحتاج إلى مدرسة جديدة فى السينما، طبعًا أعمالى التى قُدمت، أنا أتقبلها كأعمال سينمائية فقط؛ لأن القصة التى أكتبها حين تُقدم بطريقتى ورؤياى الشخصية، قد تحتاج عندئذ إلى جمهور مختلف «شوية» أو متطور أكثر!

وأسأل محدثى بصفته مثقفًا قديرًا:

■ كيف ومتى يمكن إيصالُ الثقافة والمعرفة إلى الجماهير.. لا سيما الطبقة الوسطى والطبقة الجاهلية أو الأمية من الشعب؟

ويبادر إلى الإجابة قائلًا:

- أنت حيرتينا فعلًا! هذا الموضوع مهم جدًا، لأنى أشعر بأن الحكومات العربية كلها بشكل عام لم تعط «الثقافة الجماهيرية» الأهمية المرجوة لها، فهى تفهم أن الثقافة نوع تكمیلى أو كمالى.. وأنها ليست شيئًا حيويًا وليست ضرورية! وتلك كارثة، فى حين أننا إذا كنا نطمح أن نكون معلمين كويسين، أو حكامًا كويسين، أو سياسيين كويسين، أو تجارًا أو صحافيين كويسين.. فيجب أن يتعادل عنصرُ التعليم كاملًا مع عنصر الثقافة، لأن لهما نفس الخطورة.. وإذا لم نوازن و«نتثقف» ثقافةً حقيقية كاملة «عمرنا ما هنوصل» للمستوى الحضارى المطلوب. للأسف إن جماهيرنا غير مثقفة تقريبًا لسببين، سبب منهما يتعلق بها هى، وسبب آخر يتعلق بدولنا العربية؛ لأن دولنا هذه وحكوماتنا، لا تهيئ وسائل الثقافة كاملة للشعب، وسبب آخر هو أن الثقافة عايزة «كدح». يعنى بصريح العبارة مفيش ناس تقعد كده فى محلها وتجيلها الثقافة لحد عندها! لا بد لكل واحد منا أن يسعى للثقافة، وهذا يحتاج إلى جهد فردى. فنحن مثلًا نهتم جدًا بالأكل والملبس وننفق عليهما الكثير.. ما يجعل عقلنا «زى الألماظ» لو أنفقنا على الثقافة ربع ما ننفق على الأكل والشراب، إن اهتماماتنا لا تزال فى مرحلتها «البدائية»؛ أى أن اهتمامنا وفخرنا منصبان على أن نرتدى الثياب الجميلة ونركب السيارات الفارهة، وأن نتفاخر بالمسكن والموبيليا التى عندنا، نحن لم نصل بعد إلى مرحلة متطورة: مرحلة التفاخر بالعقول؛ يعنى بالثقافة. الثقافة ليست لعبة، الثقافةُ تكوّن النفسَ البشرية، وتشكل الضمير، وتبنى الإحساس بالإتقان، والإحساس بالجمال، وأهمية الارتقاء بالواقع. الثقافة ليست «هزارًا» … الثقافةُ هى محكُّ الوعى والحضارة البشرية. الحقيقة أن الحكومات والدول العربية مسئولة مسئولية مباشرة فى هذا المجال، وهى للأسف مقصِّرة جدًّا.

_

لقد بدا الألمُ يظهرُ فى قسمات الدكتور «يوسف إدريس» وهو يتحدث عن هذا الموضوع الحساس، حول الأهمية المباشرة فى تكوين الدول والأفراد والحضارات. وأعرب عن أمله فى أن يجىء اليوم الذى يكون الاهتمام الجمعى بثقافتها بمثل اهتمامها بغذائية وكسائية أفرادها. وأن يتحمل الأفرادُ والدول على حد سواء المسئولية كاملة.