احتفالية خاصة لـ«صاحب الجبل».. فتحى غانم.. الرجل الذى لم يفقد ظله

- كان غانم يقرأ فى كتب التاريخ بشكل نهم ويتابع أحوال السياسة العام

- لم يكن معتنيًا بالحسابات التى كانت تحكم الحياة الثقافية والأدبية والسياسية

- حياته وإبداعه العظيم وكتاباته الصحفية والفكرية تحتاج إلى دراسات واسعة وعميقة

تنظم لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس الأعلى للثقافة، اليوم، احتفالية «فتحى غانم للقصة القصيرة»، حيث يدير الاحتفالية الكاتب أحمد فضل شبلول، والمتحدثون، هم: جمال مقار، الذى يناقش «تجديد ذكرى فتحى غانم»، والدكتور حسين حمودة، الذى يقدم «الرجل المناسب، قراءة فى مجموعة لفتحى غانم»، والدكتورة زبيدة عطا، وتتناول موضوع «فتحى الكاتب والإنسان».

أيضًا يشارك فى الاحتفالية الكاتب شعبان يوسف، ويناقش موضوعًا بعنوان «فتحى غانم بين الأدب والسياسة»، والدكتورة عزة بدر، التى ستتناول «قراءة فى مجموعة: سور حديد مدبب لفتحى غانم»، والكاتب محمد بغدادى، الذى يقدم كلمة بعنوان «فتحى غانم.. عن قرب»، والدكتور هالة أبوعلم التى ستناقش «النقد الاجتماعى فى أدب فتحى غانم».

«حرف» تحتفى هنا بملف للكاتب الكبير شعبان يوسف عن الراحل العظيم فتحى غانم.

لم تبدأ مسيرة الكاتب والأديب والصحفى الكبير فتحى غانم، منذ صدور روايته الأولى «الجبل»، عام 1958، والتى كان قد نشرها مسلسلة بشكل أسبوعى فى مجلة روزاليوسف، التى التحق بها فى أواخر عام 1956، ولكنها بدأت منذ أواخر عقد الأربعينيات، عندما التقى الأستاذ أحمد بهاء الدين فى إدارة التحقيقات بوزارة المعارف، وكانا شابين تخرجا حديثًا فى كلية الحقوق، كان غانم يقرأ فى كتب التاريخ بشكل نهم، ويتابع أحوال السياسة العام، ومن بين تمنياته أن يكتب القصة، لكى يعبر عن ذلك الصراع بين أطراف عملاقة كثيرة، ذلك الصراع الذى يراه ويعيشه بكل تفاصيله، ولا ينقصه سوى التعبير عنه سرديًا بالقصة أو الرواية، وكان بهاء يقرأ الأدب، ويكتب الشعر والقصة والمقال أيضًا، وكان فى ذلك الوقت يشرف على تحرير مجلة «الفصول»، والتى دعا فيها فتحى غانم للكتابة على صفحاتها.

فى عام 1947، ذهب المحقق فتحى غانم إلى قرية «القرنة» بالشاطئ الغربى لمدينة الأقصر، تلك الرحلة التى كتبها غانم عام 1958، وهى روايته الجبل، وسافر بهاء فى تلك الفترة إلى شبين الكوم، لكى يقوم بعمل آخر، وهناك كان يكتب بعضًا من القصص، وكان الاثنان يتراسلان بشكل دورى، ومن بين تلك الرسائل التى أرسلها بهاء لفتحى، تلك الرسالة التى يصف فيها القطار، حيث يقول:

«عزيزى فتحى.. ثعبان كسيح، لم تكد تقرع له الأجراس، حتى أخذ يزحف متلويًا بين المروج الخضراء، ذات المنظر الثابت الذى لا يتغير..»، هذا مقتطف من قصة تنطوى على أبعاد رومانتيكية عند بهاء، رغم أنه كان كاتبًا شديد الواقعية فى كل ما كتبه من مقالات، وربطت الأقدار والأجواء المشتركة بين الصديقين حتى آخر العمر، ورغم أنهما اجتمعا معًا فى كلية الحقوق، ثم إدارة التحقيقات، إلا أنهما افترقا فى بدايات عملهما الصحفى الجاد، حيث التحق أحمد بهاء بمجلة روزاليوسف، والتحق غانم بمجلة «آخر ساعة»، ولكنهما يعودان مرة أخرى، لكى تضمهما مجلة صباح الخير، التى كرّسا لهما جهودهما الفكرية والسياسية والأدبية والصحفية، حتى صارت من أهم المجلات فى ذلك الوقت.

لم تكن هناك ملاحظات سلبية على قيام ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، بل إنه كان أحد المعبرين عنها بشكل واضح، فالتحق بمجلة التحرير منذ تأسيسها الأول فى سبتمبر عام ١٩٥٢، ونشر أولى قصصه فيها، وكانت علاقة أحمد حمروش بكثير من الكتّاب والمثقفين، جعلته يضم كثيرًا منهم إلى المجلة، منهم يوسف إدريس، وحسن فؤاد الذى كان يقوم بإخراج المجلة، وصلاح حافظ، وعبدالرحمن الشرقاوى، ومصطفى بهجت بدوى، ومصطفى محمود، وكان كل هؤلاء يكتبون فى مديح الثورة الفتية، وذلك قبل احتدام كثير من الصراعات حولها.

لم يقتصر دور فتحى غانم على المشاركة فى مجلة التحرير فحسب، ولكنه شارك حسن فؤاد وعبدالرحمن الشرقاوى فى إصدار مجلة الغد، والتى صدر عددها الأول فى مايو ١٩٥٣، ومنذ ذلك العدد الأول، كتب مقدمته الفنان حسن فؤاد، وكان عنوان المقدمة «فى سبيل الحياة»، ذلك العنوان الذى صار شعارًا لمثقفى ومبدعى وكتّاب اليسار فى عقدى الخمسينيات وما بعده، وفى ذلك العدد قام فتحى غانم بترجمة وتلخيص كتاب «حياة شابلن» لجورج سادول، فى عدد من الصفحات وصل إلى الثلاثين، وكان ذلك الباب تحت عنوان «كتاب الشهر»، وهذا كان أول جهد كبير يقوم به فتحى غانم فى حياته الأدبية والثقافية والصحفية، وكتب مقدمة رصينة للترجمة، ولكنه لم يضمها فى أى من كتبه فيما بعد.

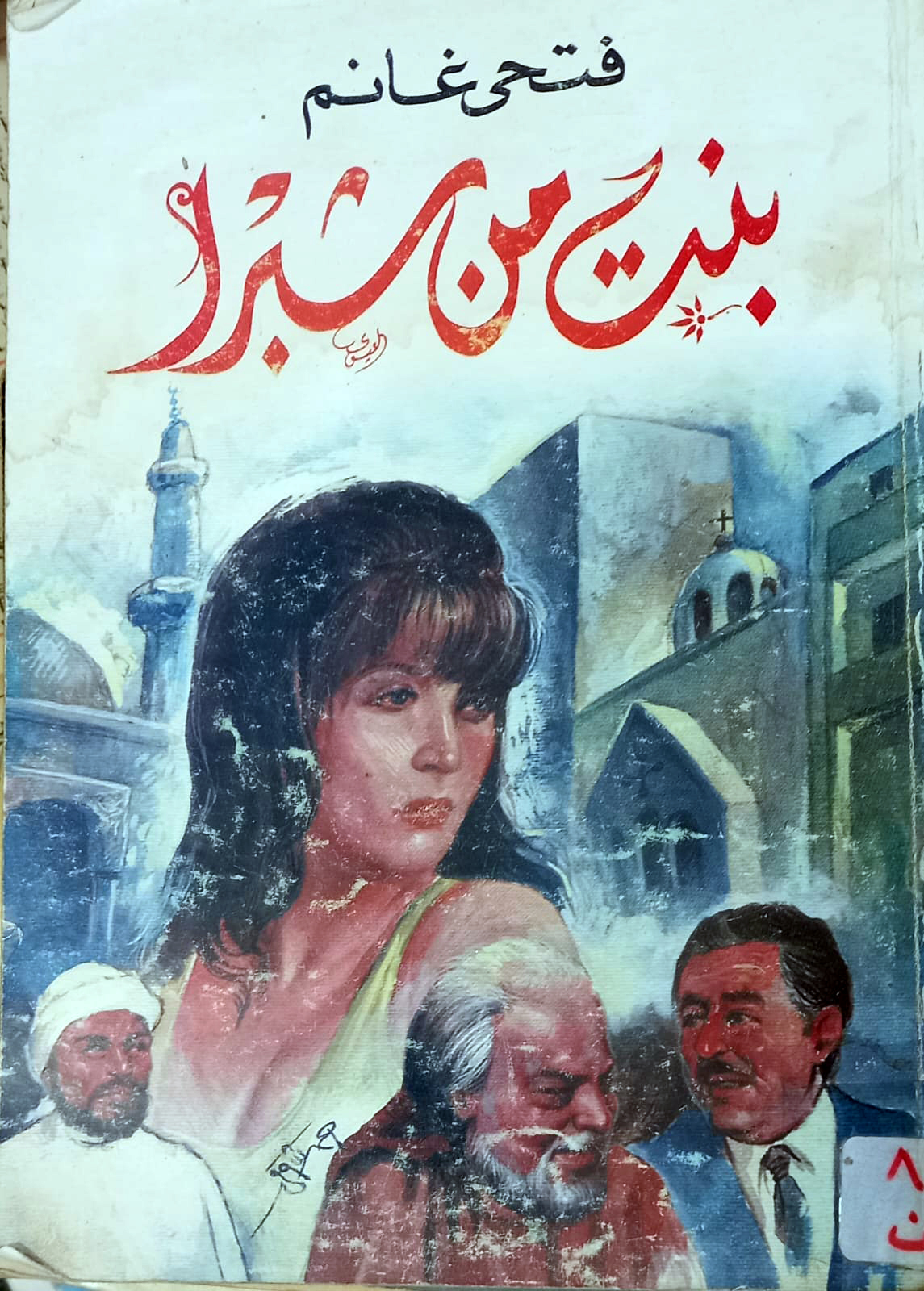

وبعد رحلة قصيرة فى مجلة «آخر ساعة»، عاد أحمد بهاء الدين يدعوه للكتابة فى مجلة «صباح الخير»، والتحق بالمجلة فى أواخر عام ١٩٥٦، ليصبح من أعمدتها الكبار، وكان يكتب فى جناحى المؤسسة، أى مجلة روزاليوسف، وصباح الخير، كان ماكينة كتابة عبقرية على كل المستويات الأدبية والصحفية والفكرية والسياسية، ولذلك عندما ترك بهاء رئاسة التحرير، كان فتحى غانم هو الذى ترأس تحريرها، ورغم أنه حافظ على روح المجلة، إلا أنه أدخل مجموعة أبواب رفعت المجلة إلى أرفع المجلات المصرية والعربية، وكان قد أصدر أول أعماله القصصية، وهى مجموعته الأولى «تجربة حب» فى فبراير عام ١٩٥٨، عكس ما تتحدث عن زمن صدورها كل الببلوجرافيات، وتقول إنها صدرت عام ١٩٥٧، ثم روايته «الجبل»، والتى صدرت بعدها بعام تمامًا، أى فى فبراير عام ١٩٥٩، وفى العام نفسه صدرت له رواية «من أين» فى أكتوبر ١٩٥٩.

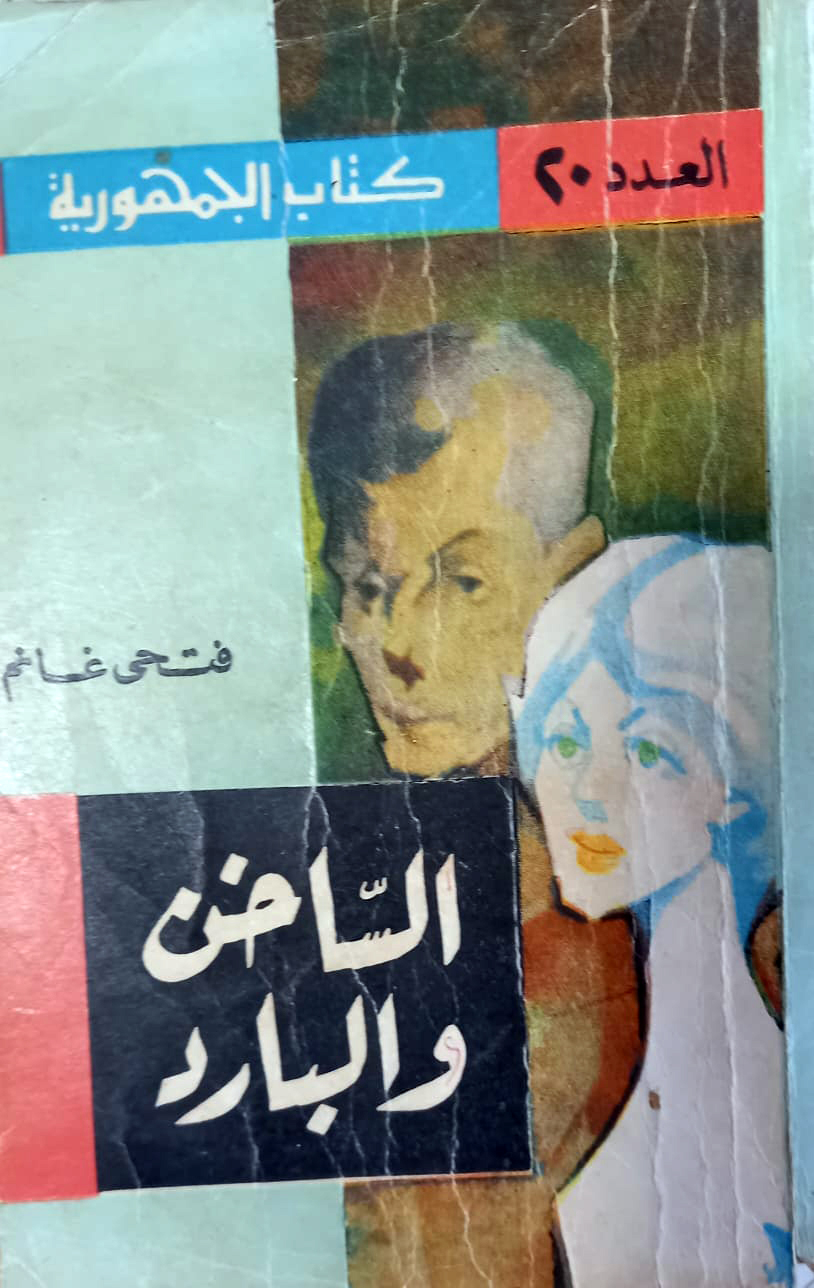

وأحدثت تلك الإصدارات كثيرًا من المناقشات والاهتمامات الواسعة على المستويين الأدبى والصحفى، فكانت روايته «الجبل»، والذى كان بطلها وراويها اسمه «فتحى غانم»، وكأنها سيرة تحكى عن رحلته السابقة فى عام ١٩٤٧، تلك الرحلة التى كشف فيها عن تعنت أهل الجبل فى الأقصر على المهندس الذى كان يعيد بناء القرية على طراز حديث، ومن ثم كانت الحكومة تفرض ذلك الطراز على أهل الجبل، ويقوم الصراع بين أطراف عديدة، ويرصد غانم تلك التفاصيل بدقة وجمال وإمتاع جديد على الحياة الأدبية، إذ إنه كان مفاجأة كاملة على مستوى الكتابة، وتأكد ذلك بعد صدور روايته «من أين»، تلك الرواية التى تعد إحدى حلقات السرد العربى التى ناقشت بعض الجهود العلمية، وكان فى ذلك الوقت الحديث مكثفًا حول اكتشافات الأقمار الصناعية، ثم جاءت رواية «الساخن والبارد» التى تعتبر إحدى السرديات المهمة فى مسألة «الشرق والغرب»، وللأسف أسقطها النقاد من تلك المناقشة، وهناك طرفة تحكيها الكاتبة زينب صادق، التى كانت تعمل سكرتيرة فى مكتب إحسان عبدالقدوس الفنى، وكانت مسئولة عن قراءة مقالات وقصص إحسان بعد التصحيح- كما تكتب فى شهادتها بمجلة صباح الخير فبراير ١٩٩٩- كذلك كانت تقوم بتلخيص المقالات التى تنشر فى مجلات عربية وأجنبية، وكان فتحى غانم رئيسًا لتحرير صباح الخير آنذاك، وكان ينشر روايته «الساخن والبارد» فى المجلة، واعتقد الزملاء الصحفيون أن زينب تعمل سكرتيرة لفتحى غانم، ولذلك أطلق هؤلاء الزملاء «الأشقياء» على زينب وفتحى بأنهما الساخن والبارد، وعندما فاتحت فتحى غانم بتلك الشائعة، صمت ثم ضحك، ثم قال لها: من منا، الساخن، ومن منا البارد، كما يعتقد زملاؤنا؟.

جمال عبدالناصر يسأل محمد حسنين هيكل: هل الشيوعيون ضمّوا فتحى غانم لهم؟

عندما أصدرت دار الفكر ديوان شعر «كلمة سلام» للشاعر الشاب صلاح جاهين «٢٤سنة»، كتب له الشاعر كمال عبدالحليم مقدمة احتفالية، وتتبع بداياته الأولى، واحتفى به اليسار بشكل واسع وكبير، حيث إن الشاعر الشاب كان ينتمى بالفعل إلى اليسار بدرجة كبيرة، وكان عضوًا فى «مكتب الأدباء والفنانين» التابع لمنظمة «حدتو» الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى، وهى منظمة شيوعية قلبًا وقالبًا، وكان هذا المكتب يقوم بأعمال ثقافية وفكرية وأدبية وسياسية واسعة، وكان يضم كتّابًا ومبدعين مثل يوسف إدريس وإبراهيم فتحى وصلاح حافظ وعبدالرحمن الخميسى وحسن فؤاد وعبدالرحمن الشرقاوى وغيرهم، ولذلك كان صلاح جاهين محسوبًا على اليسار الشيوعى- آنذاك- بقوة، وكان اليسار فى تلك المرحلة ينتصر للسلطة الوطنية بكل قوة كذلك، ولكن السلطة كانت تُكنّ له بعضًا من الريبة، ولا تعطى له المساحة التى تجعله يتحرك فى حدود مطلقة.

وبعد صدور الديوان مباشرة، كتب الأديب الصحفى فتحى غانم مقالًا قصيرًا عن ديوان «كلمة سلام»، وبالتحديد فى ٢٨ ديسمبر ١٩٥٥ بمجلة «آخر ساعة»، وجاء فى المقال: «احتفل شاعر مصرى كبير بعيد ميلاده الخامس والعشرين منذ ثلاثة أيام، هذا الشاعر الصغير السن- ما زال مجهولًا- لم يقرأ أحد بيتًا واحدًا من الشعر، ولكنه نشر أشعاره أخيرًا.. منذ أيام قليلة، ليقرأها المصريون والشرقيون، ولتترجم إلى العالم كله.

اسمه صلاح جاهين- اذكروا هذا الاسم وترقبوه- فأنتم وحدكم القادرون على أن ترفعوه إلى أعلى قمم الفن، وأنتم وحدكم القادرون على أن تهيلوا عليه تراب النسيان والموت.. وأشعار صلاح جاهين باللغة العامية التى يتكلم بها المثقفون من أبناء الشعب هى ارتقاء باللغة العامية، والتقاء- فى الوقت نفسه- باللغة العربية»، واستطرد غانم فى تقريظ الديوان بشكل مفرط، وأنهى مقاله قائلًا: «وتحسّ وأنت تقرأ هذه الأشعار، أن صلاح جاهين ولد منذ ربع قرن، ولكن عمره الحقيقى- كمصرى- هو آلاف السنين».

كان هذا المقال بمثابة البوابة الأولى التى أدخلت صلاح جاهين إلى الجماهيرية الواسعة، فمجلة «آخر ساعة»، كانت أكبر المجلات المصرية المصورة انتشارًا وذيوعًا وتأثيرًا، وكان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت محمد حسنين هيكل قبل أن ينتقل إلى جريدة الأهرام عام ١٩٥٧، وكان اسم فتحى غانم- كذلك- واسع الانتشار، ومعروفًا لدى جمهور كبير من القراء والكتّاب والأدباء والصحفيين، وكان الاحتفاء الذى قام به مثيرًا، بالتالى أثار بعضًا من الغبار على المستوى السياسى والأدبى والثقافى بشكل عام، ما دفع الرئيس جمال عبدالناصر- حسبما ذكر غانم ذلك فى حوار مع الأستاذ رشاد كامل- للاتصال بمحمد حسنين هيكل «رئيس التحرير» ويسأله: «هم الشيوعيين خدوا فتحى غانم معاهم؟»، وبالطبع كان رد هيكل بالنفى، وهو كان محقًا فى ذلك.

كان يوقع باسم «إخصائية جمال»

لم يكن فتحى غانم يعمل إلا عند فتحى غانم نفسه بالأساس، وكان قادرًا على تمرير أفكاره بكل الطرق المتاحة، وكان قد تمرّس على الكتابة الصحفية والأدبية منذ منتصف عقد الأربعينيات، إذ كان يعمل فى إدارة التحقيقات بوزارة المعارف، وكان يعمل معه صديقاه عبدالرحمن الشرقاوى وأحمد بهاء الدين، وكان يمرّ عليهم الأستاذ هيكل- ١٩٤٧- ليحصل على أخبار لنشرها فى الجريدة التى كان يعمل بها، وفى ذلك الوقت كان أحمد بهاء الدين يحرر مجلة «الفصول» التى كان يرأس تحريرها محمد زكى عبدالقادر، ولأن عبدالقادر كان مشغولًا بأمور عديدة، ترك مهمة التحرير بشكل شبه كامل لبهاء الدين، ومن ثم كان بهاء ينشر لعدد من الأصدقاء الكتّاب الجدد والمثقفين فى المجلة، وكان على رأسهم فتحى غانم.

وتدرجت الأمور بفتحى غانم فى عدد من المطبوعات المتنوعة بعد ذلك، فكتب فى مجلة «روزاليوسف»، ومجلة «الغد» التى كان يشرف عليها ويحررها مجموعة من اليساريين مثل حسن فؤاد وصلاح حافظ وعبدالرحمن الشرقاوى وغيرهم، بعدها طلبه هيكل تليفونيًا، ودبّر له مقابلة مع مصطفى أمين ليعمل معهم فى «آخر ساعة»، وبالفعل التحق بالمجلة، وقام بإعداد مجموعة- كما جاء فى حواره مع رشاد كامل- من الروايات العالمية لسومرست موم وهيمنجواى ومورياك، كما كتب عشرات الموضوعات النسائية فى الموضة والطب والعلاج والماكياج وحالات الحمل والرضاعة، وأحيانًا كان يوقع على هذه المقالات باسم «إخصائية جمال»!

فى مواجهة طه حسين والعالم

فى ذلك الوقت، أى فى المنتصف الأول من عقد الخمسينيات، كان قلم فتحى غانم يعمل بحدة واضحة، ودخل صدامات حادة مع كتّاب كثيرين، ووجّه انتقادات لكتّاب كانوا مهيمنين على الساحة الأدبية والثقافية، فعندما أصدر عبدالرحمن الخميسى مجموعة قصصية عنوانها «قمصان الدم» عام ١٩٥٣، وكتب له يوسف إدريس مقدمة احتفالية نُشرت على غلاف المجموعة، جاء غانم لينتقد قصص الخميسى، وكان الخميسى وقتذاك أحد أعمدة اليسار فى الثقافة والشعر والقصة كذلك، ولم يحتمل الخميسى أن يوجِّه له فتحى غانم نقدًا، فكتب عنه فى جريدة «المصرى» بأنه «ابن ذوات»، ويكتب قصصًا فاشلة، وفى عام ١٩٥٤ كتب سلسلة مقالات فى مجلة «آخر ساعة» تحت عنوان «طه حسين عقبة ضخمة فى طريق القصة المصرية»، وهوجم فتحى غانم بسبب هذه المقالات هجومًا كاسحًا، انتصارًا لطه حسين.

وفى عام ١٩٥٥، دارت معركة بين الناقد محمود أمين العالم والشاعر السودانى- المصرى محمد الفيتورى، وكان الفيتورى يكتب قصائد يدافع فيها عن إفريقيته، ويدعو فيها لرفع الاضطهاد عن السود فى العالم، وكان محمود العالم يرى أن القضية ليست قضية اللون الأسود واللون الأبيض، ولكنها قضية اجتماعية طبقية فى الأساس، كما استفاض «العالم» موضحًا أن «القضية فى بساطة هى أننى أرى أن الفيتورى يقف موقفًا وسطًا فى حركة الشعر المصرى الجديد، وهو يعد امتدادًا لمدرسة إبراهيم ناجى، وهو يعيش داخل مأساته الخاصة، ومشاعره الحادة»، وكان هذا المقال قديمًا فى مجلة الآداب، وتبادل الفيتورى و«العالم» بضع مقالات كنوع من السجال فى مجلة الآداب، بعدها أصدر الفيتورى ديوانه الأول «أغانى إفريقيا»، ومن المدهش أن يكتب له مقدمة نقدية طويلة واحتفالية، محمود العالم نفسه. من هنا تدخل فتحى غانم وكتب مقالًا فى بابه «أدب وقلّة أدب» الذى كان يكتبه فى مجلة «آخر ساعة»، واستعاد ما كتبه محمود العالم قديمًا، وعبّر عن التناقضات التى اكتشفها فى كتابة محمود العالم، كما أنه اتهمه بالتزمت لأنه لم يتكلم عن الحب عند الفيتورى ووجّه له بضعة انتقادات أخرى، مما دفع العالم أن يكتب مقالًا حادًا وشديد اللهجة فى مجلة روزاليوسف بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٥٥، ويرد عليه تفصيليًا وبعنف أيضًا، وفى نهاية المقال يقول العالم: «إن حقيقة مشكلة فتحى غانم أنه يرفض المعالجة الموضوعية للأدب، كما يرفض كذلك المواجهة الموضوعية لحياتنا الإنسانية».

ولم يكتفِ فتحى غانم بمهاجمة هؤلاء الكتّاب والنقاد فقط، بل وجّه النقد إلى أحد أعمدة السلطة الثقافية آنذاك، وهو الكاتب والأديب يوسف السباعى، والذى كان يرأس تحرير مجلة «الرسالة الجديدة»، كما أنه يرأس تحرير سلسلة «الكتاب الذهبى» المرموقة، والتى نُشرت لنجيب محفوظ وطه حسين وعبدالرحمن الشرقاوى وغيرهم من نجوم الثقافة والأدب آنذاك، وكان العنوان الذى وضعه غانم لنقد يوسف السباعى «التلميذ البليد يكتب فى فوائد الحديد»، ولم ترهبه سلطة السباعى وكل نفوذه، وكان فتحى غانم يكتب بالتناوب مع د رشاد رشدى، فما كان من يوسف إلا أن يكتب مقالًا عنهما، ويصفهما بأنهما «ثنائى الأدب، الراقصتان ليز ولين».

وفى تلك المرحلة التى كان يكتب فى مجلة روزاليوسف، كشف عن كثير من الملابسات الفنية والأدبية والثقافية، وكان عام ١٩٥٨، وهو العام الذى حدثت فيه اتفاقية الوحدة بين مصر وسوريا، وهرول كثيرون فى مديح تلك الوحدة، ولم يثبت على فتحى غانم أى هرولة، ولكن حدث العكس تمامًا، واستطاع أن يبوح ببعض أفكاره وآرائه الحادة والحاسمة، وتساءل: إذا كانت الوحدة تحدث بشكل ما على المستويين السياسى والاقتصادى، وأضاف إليهما المستوى العسكرى، ولكنه توقف عند المستويين الفنى والثقافى، وعبّر عن دهشته الشديدة من كيفية تحقيق تلك الوحدة بين بلدين كبيرين، ولكل منهما تاريخ مختلف من الفن والثقافة والفلكلور، فكيف نستطيع أن نقيم مسرحية- على سبيل المثال- لكى تتحدث عن مفهوم واحد، بالإضافة إلى لهجة كل بلد، ولأن اللهجتين لا يمكن توحيدهما فى الفنون، حتى لو بأمر سياسى، قال فتحى غانم ذلك الكلام فى ظل حشد من المثقفين والكتّاب كبير، ذلك الحشد الذى بدأ بمحمد حسنين هيكل، ولم ينتهِ عند أحمد بهاء الدين، ولكنه ضم كل ألوان الطيف السياسى والفكرى والثقافى، ومن ثم تشابه موقف فتحى غانم مع موقف اليسار الشيوعى آنذاك، ولكن بطرق مختلفة.

مجزرة الرقابة:

ولا أريد أن أستغرق فى رصد المعارك التى خاضها فتحى غانم فى ذلك الوقت، ولم يكن معتنيًا بالحسابات التى كانت تحكم الحياة الثقافية والأدبية والسياسية، ولم تتوقف مقالاته عند باب الأدب والثقافة، ولكنه كتب سلسلة مقالات تحت عنوان «الفن فى حياتنا»، عن أم كلثوم وطه حسين وتوفيق الحكيم وآخرين، وكتب بشجاعة وتجرد، ونشر هذا الكتاب فى مؤسسة «روزاليوسف»، وللأسف تم حذف صفحات كثيرة ومهمة من تلك المقالات التى تعتبر وثيقة فنية وفكرية فى تاريخ الثقافة المصرية، وتعرضت تلك المقالات المهمة لرقابة صارمة، فالذى يقارن بين المقالات فى أصلها، بالمقالات التى نُشرت فى الكتاب، سيكتشف على الفور ذلك الحذف العشوائى الذى مورس على الكتاب، والاثنان فى حوزتى «المقالات والكتاب»، وأتمنى أن يعيد الناشرون اعتبارات الحذف القديمة، ليُنشر الكتاب كاملًا لتكتمل فائدته، ففتحى غانم لم يكن مهتمًا- كما ذكر فاروق عبدالقادر فى مقال له- بإعادة نشر كتاب أو رواية صدرت مسلسلة فى مجلة، وقد صرّح فى أكثر من حوار له، بأنه عندما يكتب وينشر ما يكتب فى المجلة، تنتهى علاقته بما قد نشر، ومن ثم ظلّت روايته «حكاية تو» بضعة سنوات غير منشورة فى كتاب.

حقيقة رواية «حكاية تو»

وطالما ذكرت رواية «حكاية تو»، التى تحولت إلى فيلم سينمائى فيما بعد، لا بد أن أذكر قصة وقعت لى شخصيًا، عندما كنت أمينًا عامًا للمؤتمر الذى أعدّه مركز البحوث العربية والإفريقية، وكان قد كلفنى بتكليف الباحثين المفكر حلمى شعراوى عليه رحمة الله، والمفكر د سمير أمين رئيس المؤتمر، وكان موضوع المؤتمر عن «أدب السجون»، عام ٢٠٠٩، وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على اعتقال الشيوعيين وكل فصائل اليسار المصرى فى مطلع عام ١٩٥٩، وكلّفت الشاعر والناقد عمر شهريار بكتابة دراسة عن رواية «حكاية تو»، والتى تتعرض لعملية سحل وقتل واغتيال القائد الشيوعى شهدى عطية الشافعى، وتم نشر أخبار عن المؤتمر، وبالتالى ذكرت الأخبار موضوع البحث عن تلك الرواية التى تتناول اغتيال شهدى عطية، بعدها اتصل الأستاذ طارق المهدوى بالأستاذ حلمى شعراوى، والراحل جمال الغيطانى، والذى نشر خبرًا مطولًا عن المؤتمر فى جريدة أخبار الأدب، وذكر الأستاذ طارق أن الرواية لا تخصّ شهدى عطية، ولكنها تخص والده الكاتب والمفكر إسماعيل المهدوى، وظل الأستاذ طارق يعلن أن فتحى غانم كان يلتقى به فى «أتيليه القاهرة» فى أوائل عام ١٩٨٧، وكان قد حكى له حكاية والده بشكل تفصيلى، ومن هنا أخذ فتحى غانم تلك الحكاية وأعاد إنتاجها فى رواية، ونشرت الرواية فى نوفمبر ١٩٨٧، وعندما هاتفنى الأستاذ طارق المهدوى وأبلغنى بما كان أبلغ به الأستاذين الغيطانى وحلمى شعراوى، وعندها كشفت له بأن الرواية كانت قد نشرت منجمة وعلى حلقات فى مجلة روزاليوسف عام ١٩٧٤، ونسيها فتحى غانم، أو أهملها لمدة أربعة عشر عامًا، ثم طلبها منه الأستاذ مصطفى نبيل الذى كان يرأس تحرير روايات الهلال آنذاك، ونشرت فى عام ١٩٨٧.

أحداث الرواية حدثت فى مطلع عقد الستينيات، بعدما تم القبض على مئات اليساريين والشيوعيين لأسباب لم تكن واضحة تمامًا فى البداية، وكذلك لم تكن موحدة بعدما انكشفت الأمور، وحدث ذلك فى ليلة رأس السنة الفاصلة بين عامى ١٩٥٨، و١٩٥٩، وضمت تلك التغريبة عددًا كبيرًا وواسعًا ومؤثرًا من مثقفى اليسار، منهم على سبيل المثال: محمود أمين العالم، ولطفى الخولى، وألفريد فرج، ولويس عوض، وصنع الله إبراهيم، وشهدى عطية الشافعى، ونبيل الهلالى، وصنع الله إبراهيم، وعبدالعظيم أنيس، وفتحى عبدالفتاح، وسعد زهران، وعبيد الحكيم قاسم، ومجدى نجيب، وحسن بيومى، وعلى الشوباشى، وإبراهيم فتحى، ومحمد عمارة، وكثيرون من شتى أبناء اليسار، وكان شهدى عطية الشافعى أحد قيادات اليسار الكبار، وكانت حفلات التعذيب مكثفة ومهينة، وتم تخصيص كثير من تلك الحفلات للقيادات المؤثرين فى زملائهم، وهكذا كان شهدى عطية نال أغلب أشكال التنكيل والتكدير، رغم أنه كان أحد المؤيدين بقوة لعبدالناصر، ولقيادات ثورة يوليو، ويشهد كتابه «تطور الحركة الوطنية» الذى صدر عام ١٩٥٧ على ذلك، حيث إن أكثر من ثلث الكتاب جاء مخصصًا لإنشاء برنامج تعاون بين السلطة، والقوى الوطنية، وعلى رأس تلك القوى، اليسار المصرى، ورغم ذلك لم يشفع له ذلك الكتاب، وتم اعتقاله، والتنكيل به، وتعذيبه بطريقة مروعة، حتى القتل، وبالتحديد فى ١٥ يونيو ١٩٦٠، وتسرد الرواية وقائع الأحداث بطريقة فتحى غانم الممتعة، ويأتى السرد على لسان الراوى، والذى يلتقى باللواء زهدى فى أحد نوادى الإسكندرية، واكتشف الراوى أن اللواء زهدى كان مهتمًا بشكل غريب بشاب مستهتر، ولديه الكثير من النزق وعدم المسئولية، وكان السارد، والراوى مندهشًا من تلك العلاقة، ولكنه بدأ يكتشف العلاقة، وحيثياتها، ومبرراتها الطبيعية، رغم عبثية تلك المبررات، تلك الحيثيات التى عرفها السارد، أن اللواء زهدى كان أحد كبار الضباط المسئولين عن تعذيب أحد المعتقلين، ولم تكن حالة التعذيب والتنكيل وكل أنواع السحل التى كان يقوم بها فى تلك المرحلة من حياته، تعبر عن أمر ما بكل ذلك، ولكنه كان يعبر بطريقة ما- فى أغلب الأحوال- عن رغبة غامضة فى نفس اللواء زهدى، الذى لم يدخر أى وسيلة لذلك التنكيل، إلا وقد مارسها وطبقها على المعتقلين، ذلك التعذيب الذى لا يؤدى إلى قتل، وإنهاء حياة، ولكن كان بين المعتقلين، رجل عنيد، وغير مطيع، ويملك صلابة نادرة، ولا ولم ينحن أمام سطوة وغشامة زهدى، وهذا النوع من البشر، يثير ذلك الضابط الشاب، الذى يزهو بسلطته، وجعل منه طاووسًا، ذلك العناد للرجل، لا يفعل سوى زيادة جرعة التعذيب، ولم يستطع الباطشون أن يطبقوا قاعدة «التعذيب الذى لا يؤدى إلى موت»، وهكذا مات الرجل بين أيدى معذبيه، وبعد أكثر من عشر سنوات، وبعد انزياح سلطة اللواء زهدى، يلتقى بالشاب «تو»، ويعلم أنه ابن ضحيته، فيهتم به، ليس على سبيل «عودة الضمير»، ولكنه شعر بأنه مطالب بالاهتمام بذلك الشاب، وتدور الأحداث المعقدة فى الرواية كنوع من الروايات البوليسية، وبعيدًا عن علاقة زهدى بـ«تو»، سنجد أن الراوى يتماهى بشكل كبير مع الروائى نفسه، أى فتحى غانم الذى عاش تلك الأحداث فى عام ١٩٦٠، وكان رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وكان يتمتع بشعبية كبيرة على كثير من المستويات الصحفية والأدبية، ورغم أنه كتب آنذاك روايته «الرجل الذى فقد ظله»، تلك الرواية التى فضحت جوانب عديدة فى كواليس الصحافة، إلا أنها لم تشف رغبته الجارفة فى كشف كثير مما كان يحدث، ففعله فى روايته «حكاية تو»، والتى جاءت فى ظل كتابات كثيرة فى ذلك الوقت «١٩٧٤»، الذى انفتحت فيه البوابة التى دخل كثيرون منها للهجوم على كل تفاصيل الحياة السياسية فى عهد جمال عبدالناصر، ولكن الراوى هنا كان يدين نفسه على مدى الرواية كلها.

مجازر رقابية أخرى:

للأسف لم يكتفِ الأمر على كتابات فتحى غانم الفنية، رغم أن هناك خسارة عظمى تنتج من تلك الأشكال المريبة من الحذف، إذ إن روايتين مهمتين تعرضتا لمجازر حقيقية، وليست مجرد صفحات أو بضعة سطور، الرواية الأولى وهى رواية «الرجل الذى فقد ظله»، وتعتبر هذه الرواية هى الأشهر لفتحى غانم، وكذلك الرواية الأكثر إثارة، حيث إنه أهداها إلى صلاح جاهين، وتعتبر الرواية الأهم فى رواية «الأصوات»، وتنقسم إلى أربعة أقسام، وهى «مبروكة، وسامية، وناجى، ويوسف»، وأشيع آنذاك، وبشكل واسع، أن محمد ناجى «أكبر وألمع الصحفيين والكتّاب فى مصر وكل أقطار الشرق العربى، أو هكذا كنت يومًا ما»، كما يتحدث عن نفسه فى مطلع الرواية أنه هو نفسه الصحفى الكبير محمد التابعى، كما أشيع كذلك أن يوسف عبدالحميد السويفى هو محمد حسنين هيكل، والذى يقدم نفسه فى مستهل الرواية بـ«عندما أهمس باسمى بينى وبين نفسى، يخيّل إلىّ أنى أردد اسم شخص آخر لا أعرفه، شخص غريب عنى، لا أحبه ولا أكرهه، ولكنه يزاحمنى ويرتبط بى، ويلازمنى لسبب غامض لا أفهمه».

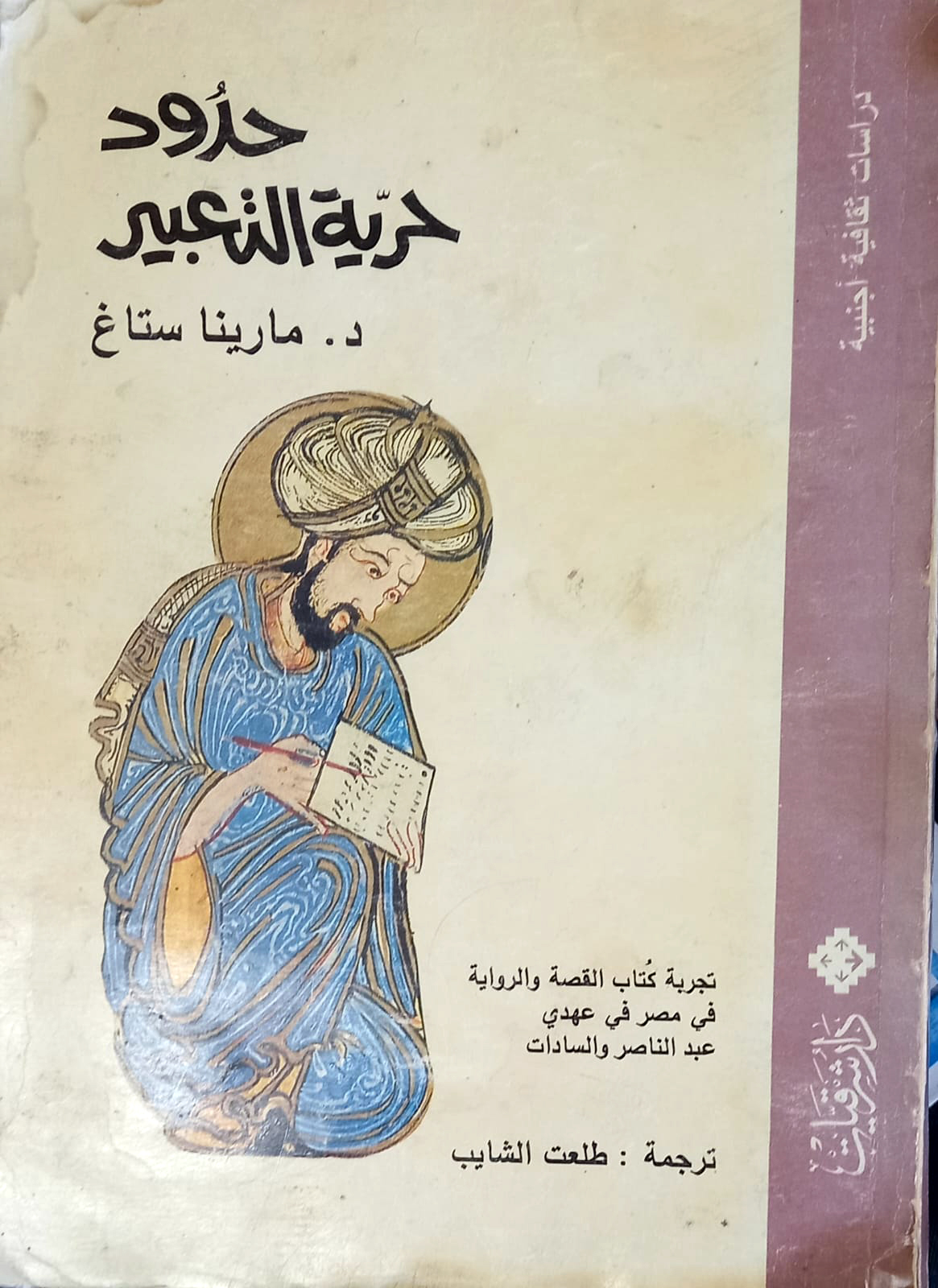

نُشرت الرواية مسلسلة فى مجلة «صباح الخير»، وعندما شاع أمر هيكل ومحمد التابعى، ذهب فتحى غانم لكى يزور محمد حسنين هيكل زيارة خاصة، لكى يبدد غبار تلك الإشاعة، رغم أن فتحى غانم ذكر للمستعربة مارينا ستاج فى كتابها «حدود حرية التعبير»، بأنه لم يكن يقصد حسنين هيكل على وجه الخصوص، ولكنه صرّح لها بأن «هيكل» كان ماثلًا فى خياله وهو يكتب الرواية، ورغم هذه الزيارة التى قام بها غانم لهيكل، إلا أن الرواية عندما نشرت عام ١٩٦٢، تم حذ ٣٠٢ صفحة منها، وبالطبع تم حذف كل الإشارات التى تشير إلى هيكل، وكذلك إلى التابعى، ولكن هذا النشر أخلّ بفنية الرواية، رغم أن النص الأصلى والكامل لم ينشر إلا بعد سنوات طويلة فى السبعينيات، وأعتقد أن نشره جاء كعملية انتقامية ضد محمد حسنين هيكل الذى كان فى خصومة مع نظام أنور السادات.

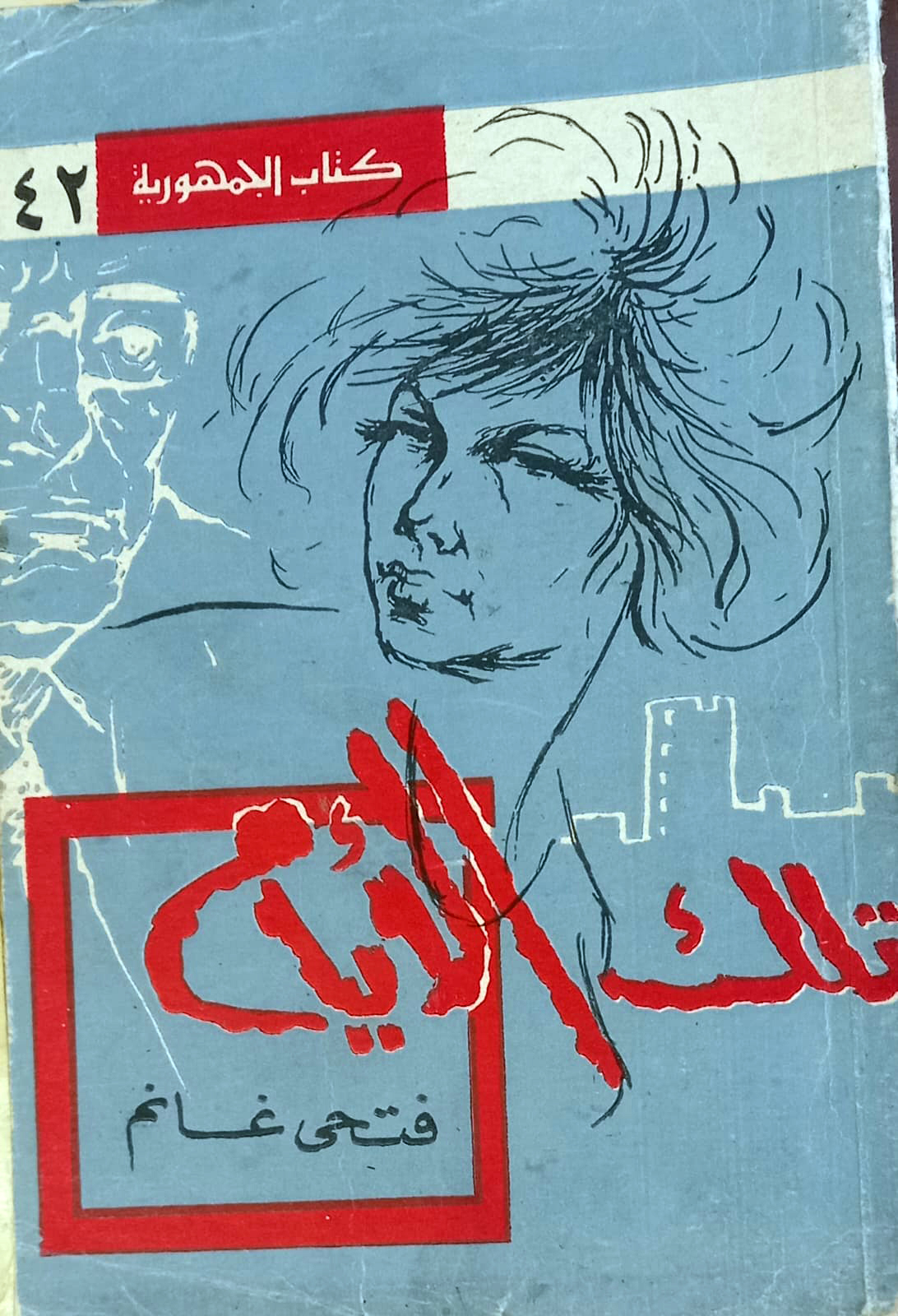

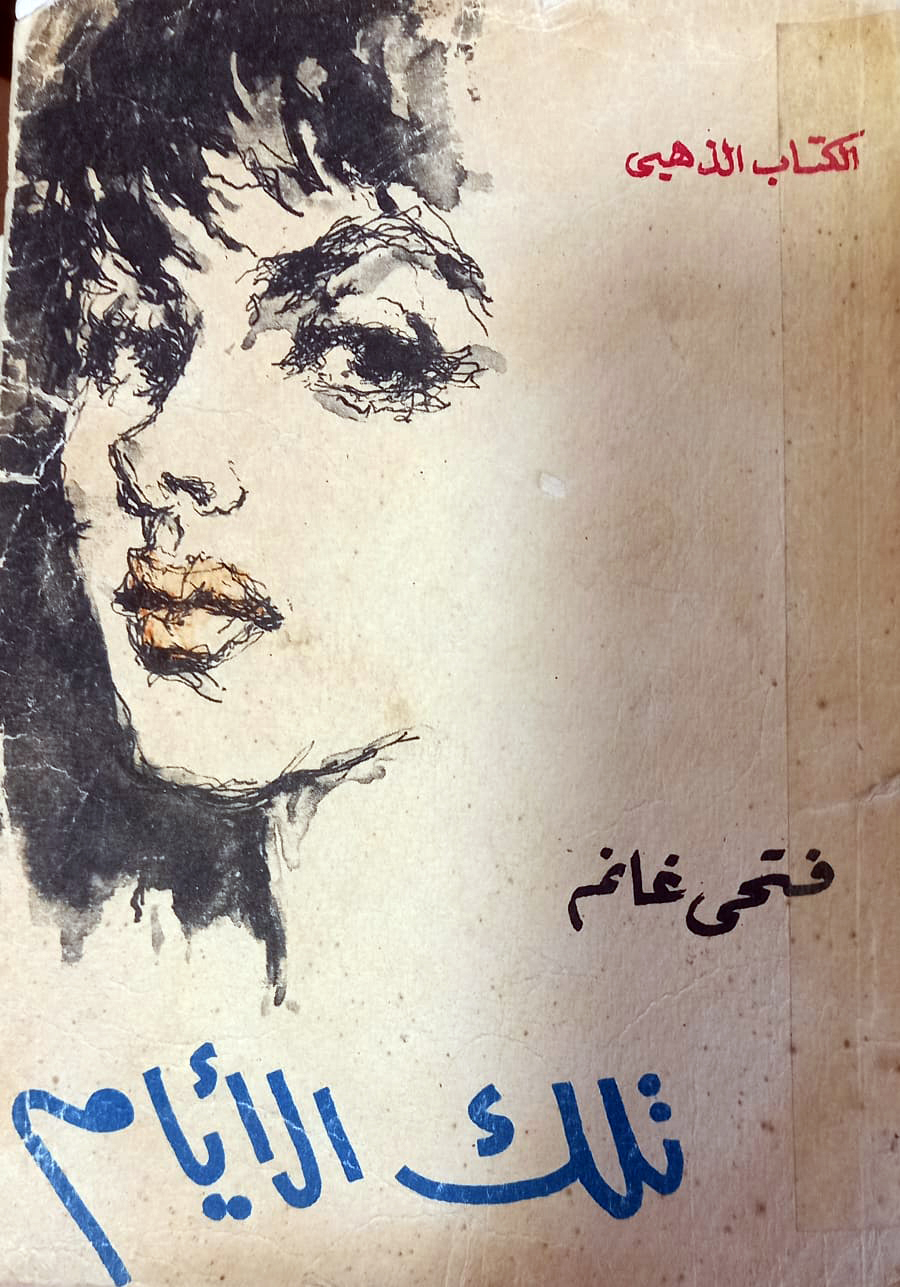

وما حدث لرواية «الرجل الذى فقد ظله»، حدث كذلك لرواية «تلك الأيام»، وهى الرواية التى نشرها مسلسلة بداية من ١٥ أبريل عام ١٩٦٣، ثم نشرت فى «الكتاب الذهبى» فى نوفمبر عام ١٩٦٦، وتم حذف ١٣٧ صفحة كاملة، ومن المدهش أن ذلك الحذف الرقابى لم يشر إليه أحد من قريب أو بعيد، فقط أجرى الدكتور غالى شكرى حوارًا مع فتحى غانم نفسه، ونشره فى كتابه «مذكرات ثقافة تحتضر»، والمنشور عام ١٩٧٠، وسأل غالى شكرى فتحى غانم عن الأثر الذى تتركه الصحافة على الأدب، فقال له غانم: «لقد راجت كل أعمالى قبل نشرها فى كتب، ولكن كتابتى للصحافة تختلف عن إعدادى هذه الكتابة للنشر فى كتاب، إننى حذفت ١٢٠ صفحة من (الرجل الذى فقد ظلّه) حين نشرتها فى كتاب، وحذفت ما يقرب من نصف (تلك الأيام)، وألغيت منها شخصية رئيسية، وكل ما يتعلق بها من أحداث ومواقف».

ويستطرد- بالطبع- فتحى غانم فى تفسير ذلك من النواحى الجمالية، ولكنّ ذلك يربكنا عندما نجد أن الكاتب نفسه يقول الكلام فى مرحلة ما، ثم يقول عكسه فى مرحلة أخرى، ولكن هذا اللبس نستطيع أن ندرك دوافعه، لأن الرقابة التى حذفت من الروايتين بقسوة، كانت لم تزل موجودة وقائمة وفاعلة كذلك، ومن المدهش أن ذلك الحذف الرقابى الذى أقرّه فتحى غانم مع مارينا ستاج، كانت مبرراته اقتصادية لتوفير الورق، وبالتأكيد هذا لم يقنع فتحى غانم آنذاك، ولكنه وافق لتمرير اللا رواية. وبعد رحيل جمال عبدالناصر بعامين، بل فى ذكرى رحيله الثانية، فى سبتمبر ١٩٧٢، تم نشر الرواية كاملة، وبموافقة- طبعًا- فتحى غانم على النشر فى كتاب الجمهورية، وأعتقد كذلك أن هذا النشر للرواية بشكل كامل، جاء نوعًا من تصفية الحسابات مع نظام جمال عبدالناصر، ومن قرأ الرواية سيدرك القنابل التى وضعها فتحى غانم فى الرواية، والتى كانت تدين الوضع السياسى بشكل ما فى تلك المرحلة، إذ أن شخصية الدكتور سالم عبيد المعقدة، وأستاذ التاريخ الذى حصل على الدكتوراه من السوربون، قال له أستاذه فى باريس: عليك أن تغضّ الطرف عن كثير من الأحداث، وبالفعل استمع عبيد لتلك النصيحة، أى غضّ البصر، وأوصلته هذه الطريقة إلى أن يكون واحدًا من المفكرين والمؤرخين الذى تم اختيارهم لصياغة «الميثاق الوطنى»، وهناك الكثير من العبارات والألغاز التى وردت فى الرواية على لسان دكتور سالم عبيد، أو فى حواره مع زوجته الشابة «زينب» تكشف عن عوار كان ينخر فى الوضع السياسى آنذاك، ومن هنا تمت المجزرة دون أى ذكر لها إلا فى كتاب مارينا ستاج، وحتى عندما نشرت الرواية فى مطبوعات «مكتبة الأسرة» عام ١٩٩٩ بعد رحيل فتحى غانم فى ٢٤ فبراير من العام نفسه، وكتب لها الناقد الدكتور جابر عصفور دراسة نقدية كمقدمة لها، لم يذكر من قريب أو بعيد لما ارتكبته الرقابة فى حق الرواية والأدب والثقافة. ومن المثير للعجب، أن الذى كان قد أشرف على عملية الحذف هو الكاتب الصحفى والأديب إلهامى سيف النصر، وهو أحد المعتقلين السياسيين عام ١٩٥٩، أى أحد المعتقلين فى قضايا الرأى، ولكنه خرج بعفو من رئاسة الجمهورية نظير أن يعمل فى دولاب النظام آنذاك، وأصبح مديرًا لتحرير سلسلة «الكتاب الذهبى»، وللأسف كانت تحدث كل أشكال الرقابة بأمر منه وبإشرافه مباشرة.

حياة فتحى غانم تحتاج الكثير والكثير، وأعتقد أن حياته وإبداعه العظيم وكتاباته الصحفية والفكرية التى مزجت بين الأدب والسياسة، تحتاج إلى دراسات واسعة وعميقة، خاصة أننا فى ذكرى ميلاده المئوى، وكذلك فى ذكرى رحيله الخامسة والعشرين، وفى حدود معرفتى أن كتابين فقط قد صدرا عنه، أحدهما للدكتورة الناقدة عفاف عبدالمعطى، والآخر للناقد والمترجم حسين عيد، وهناك كتاب ثالث كنت قد أصدرته منذ سنوات فى دورة مؤتمر الرواية، والتى كانت تحمل اسمه، ولكن هذا لا يكفى، فحياته الأدبية والسياسية والصحافية الثرية ما زالت تحتاج الكثير والكثير، وجدير بالذكر أن الاحتفالية التى يقيمها المجلس الأعلى للثقافة سوف تثرى تلك السيرة بأضواء وشهادات نقدية.