المتحـول الكبير 3

شرف المهنة.. محمد جلال كشك يقدم فروض الولاء والطاعة لعبدالناصر ورفاقه

- لم يفلت كتاب من كتبه إلا وضمنه كثيرًا من هجومه على كل ما كان قد مدح فى الصحف

- فى مسرحيته الوحيدة يمجّد جلال كشك فى ثورة 23 يوليو وفى قائدها وفى سلطتها وفى صحافتها

من المسلم به أن الكتّاب والمبدعين، من الشعراء والمسرحيين والروائيين وكتّاب القصة، كانت لهم أشكال من التمرد أو الاحتجاج على السياسات العامة، وكانوا غير قادرين أن يعبروا عن وجهات نظرهم فى مقالات واضحة، لأن تلك المقالات سوف تجر عليهم كثيرًا من عدم الرضا، بالتالى لن يستطيع الكاتب أن يعيش فى مناخ يقلّص وجوده أو انتشاره، وبقية العناصر الأخرى التى لا تنفصل بأى حال من الأحوال عن تحقق المبدع مهما بذل من مجهودات عديدة، ولدينا مثالان بارزان فى ذلك المجال، الأول هو الشاعر صلاح عبدالصبور، الذى تقلب فى بدايات وجوده على عدد من التيارات السياسية، بعضها كان وضعه فى خانة التمرد، وعندما حدثت أزمة مارس 1954، وكان الرئيس محمد نجيب قد قدم استقالته فى أواخر فبراير من العام نفسه، انقلب الرأى العام على قيادات ثورة يوليو، مطالبًا بعودة محمد نجيب إلى الحكم، وبالفعل وافق القادة آنذاك على عودة محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية، حتى يدبروا طريقًا آخر للإطاحة به، وعاد جمال عبدالناصر مرة أخرى لرئاسة مجلس الوزراء، فى حينها كتب صلاح عبدالصبور قصيدته الشهيرة «عودة ذى الوجه الكئيب»، ونشرها فى عدد يونيو من مجلة الآداب عام 1954، وساعتئذ تم منع دخول العدد إلى مصر، ما أحدث أزمة بين المجلة ورئيس تحريرها اللبنانى سهيل إدريس، ولكن الأزمة اقتصرت على ذلك العدد فقط لا غير بعد سلسلة تدخلات من عدد من المثقفين الكبار الذين لجأ إليهم إدريس، منهم دكتور طه حسين وتوفيق الحكيم، وبالطبع كانت تربطهم - علاقة طيبة بينهم - بين المسئولين فى القيادة آنذاك، بعدها تمت الموافقة على دخول المجلة فى شهر يوليو، وعندما نشرت دار الآداب الديوان عام 1957، أجرت تعديلًا طفيفًا على عنوان القصيدة، وصار العنوان بعد التغيير والإضافة: «عودة ذى الوجه الكئيب إلى الاستعمار وأعوان الاستعمار»، ولكن عندما أعيد نشر الديوان مرة أخرى فى دار المعرفة بالقاهرة عام 1962، تم حذف القصيدة، وظل الديوان دون القصيدة حتى تمت استعادة القصيدة لأول مرة عام 1981، عندما نشرته دار الشروق بالعنوان المعدل، ونشر كذلك فى الأعمال الكاملة بذات العنوان المعدل عام 1993، والذى يقرأ القصيدة، سوف يشعر بتناقض حاد بين القصيدة والعنوان ما يعنى أن هناك خللًا فادحًا، ولكن للسياسة أحكام.

بالطبع لم يعد صلاح عبدالصبور مرة أخرى إلى تلك الطريقة المباشرة فى الكتابة، لأنه كان أصبح من كتّاب مجلتى روز اليوسف وصباح الخير منذ عام ١٩٥٦، وكتب سلسلة مقالات فى مديح الناصرية، ونشرت تلك المقالات فى كتاب عنوانه «أفكار قومية»، وكان منتصرًا إلى حد بعيد لكل ما تطرحه الدولة من أفكار، وكان يكتب سلسلة مقالات لشرح الأفكار التى وردت فى الميثاق تحت عنوان: «مبادئ اشتراكية» فى مجلة روز اليوسف، ولم يجمع صلاح عبدالصبور تلك المقالات فى أى من كتبه، وتظل مجهولة حتى الآن، وهى من أشد المقالات فى ذلك الوقت انتصارًا لجمال عبدالناصر وأفكاره والميثاق، مما سنسرده فى سلسلة مقالات مقبلة إن شاء الله، والسؤال: هل كانت تلك القناعات التى تأتى فى مقالات وأبحاث صلاح عبدالصبور تعبر عن كل قناعاته؟، الإجابة: لا طبعًا، لأنه كان يعبر عن قناعاته الأخرى فى كل كتاباته الشعرية التى نشرها بعد ديوان «الناس فى بلادى»، وعبر عن تلك القناعات فى ديوانه «أقول لكم» على وجه الخصوص، وفى مسرحيته «مأساة الحلاج»، والذين يعرفون منجز صلاح عبدالصبور فى كل ما أبدعه، يدركون جيدًا تلك الثنائية الضدية بين إبداعه الشعرى والمسرحى، وبين نثره الذى كان ينشره فى مجلة روز اليوسف، ولذا أطلق عليه الناقد والمفكر إبراهيم فتحى وصفًا دقيقًا وهو «المكتئب شعرًا، والمبتسم نثرًا»، ولو ترجمنا ذلك الوصف بشكل آخر، لقلنا: «المتمرد فى الشعر، والمؤيد فى النثر»، ودون الإطالة فى ذلك الأمر، فالنموذج الآخر هو نجيب محفوظ، الذى كان يقول كل ما يريد فى إبداعه، وعندما سأله صحفى قائلًا: أنت تخالف ما تكتبه فى رواياتك، ما تكتبه فى مقالاتك، أيهما نصدق؟، رد عليه نجيب محفوظ، صدقوا الإبداع.

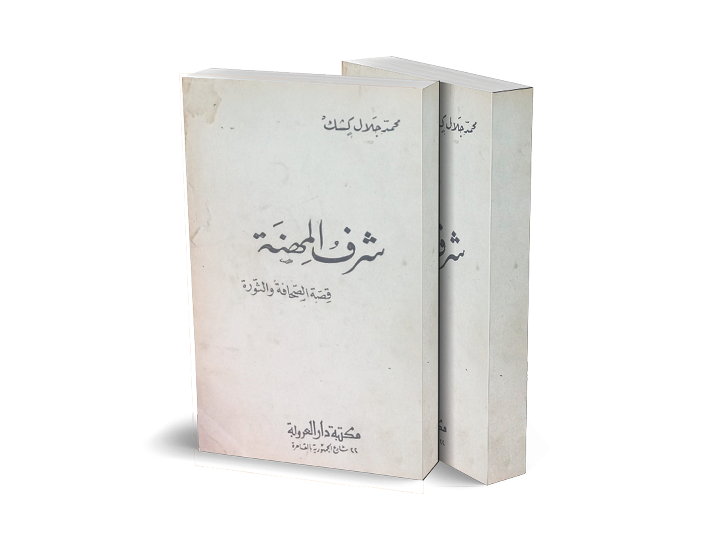

هذه طريقة كان الكثير من المبدعين يتبعونها، حتى صلاح جاهين، وهو أشد المنتصرين لجمال عبدالناصر وسياسته، وكذلك فتحى غانم، كانا يقولان كثيرًا من أفكارهما فى الشعر والسرد، ولكننا نلاحظ أن كل ما كتباه من نثر واضح، لم يفصحا عن أشكال التمرد التى كانت تنتشر فى إبدعهما بقوة، وهذا ما لم يفعله الكاتب الصحفى محمد جلال كشك فى مسرحيته «شرف المهنة»، فقد سخرها بشكل كامل لمديح صحافة ثورة يوليو، بشكل لا يحتمل أى لبس، وقد أنهى كتابة تلك المسرحية فى أكتوبر عام ١٩٦١، وألحق بها دراسة إضافية للأديب الراقى والعظيم يحيى حقى، التى جاء فيها: «لا أعرف عملًا أدبيًا عندنا تعرض مثل هذه المسرحية لشرح هذه المرحلة الدقيقة فى حياتنا، وكشف عن آثار اللقاء بين الثورة والشعب بمختلف طبقاته، وأزاح الستار عن جميع التيارات الخفية العميقة التى أحدثها إلقاء حجر الثورة فى تلك البركة الآسنة، وكيف حاول بعض أعدائها خنقها بالنفاق، وحاول بعضهم خنقها برفع لوائها وهم الخونة، ليدب الشك فى قلوب الشعب من صدق الثورة، وكشف عن حيرة هذه الثورة، وقد بدأت بلا برنامج واضح مرسوم فى البحث عمن يتعاون وإياها، تلاطمت التيارات: المؤمنون بقوة الاستعمار، المنادون بضرورة استيراد شكل ديمقراطى، أحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار..»، وقرر يحيى حقى بكل الطرق أن تلك المسرحية من أكثر النصوص الإبداعية التى انتصرت لثورة يوليو دون أى مواربة، وتمنى أن تجد المسرحية طريقها إلى خشبة المسرح، وأعتقد أن ذلك لم يحدث، لأن جلال كشك بدأت تتضح عليه علامات التحول، فضلًا عن الوضوح السافر الذى برز فى المسرحية، وكأنها بيان سياسى واضح.

من الناحية الزمنية، تبدأ أحداث المسرحية فى ٢٠ يوليو ١٩٥٢، أى قبل قيام ثورة يوليه بثلاثة أيام، أى فى ذروة التجهيز للثورة، وكمية المشاحنات المعلنة والمستترة التى حدثت بين قيادة القصر، أى الملك فاروق، وبين من يمثلون طبقات الشعب فى ذلك الوقت، كانت مصر قد بلغت إلى احتدام غير تقليدى بين السلطة الممثلة فى الملك، ومجلس الوزراء، وكبار الملاك الذين يديرون الوضع الاقتصادى فى البلاد لصالحهم، وبعد حريق القاهرة فى ٢٦ يناير بدأت الأحداث تتواتر، والتغيير الوزارى المتسارع، والقلق الذى ينتاب الجميع، كانت أحداث المسرحية تتم فى إحدى المجلات الخاصة، ويقدمها جلال كشك بفقرة مطولة، نقتبس بعضًا من تلك المقدمة: «مجلة (أبوالهول) الأسبوعية، وتصدر فى شكل الصحف اليومية، صاحبة المجلة هى ألطاف هانم أرملة أحد الصحفيين، ورؤيتها ضمن ما ورثت عن الصحفى المرحوم، ورغم فقدان الثقة المتبادل بينها وبين صابر البنهاوى فقد احتفظت به كرئيس تحرير، لأنه استطاع خلال عمله مع المرحوم أن يلم بكل أسرار الجريدة، ولأنه استطاع أن يدخل فى روعها أنه بدون صابر البنهاوى لا توجد مجلة أبوالهول، وذلك صحيح، فقد طبعها بطابعه بعد موت المرحوم، واستطاع أن يضاعف ربحها، ويخلق لها نفوذًا...»، هذا بعض ما جاء فى مقدمة المسرحية الطويلة، وجاءت شخصيات المسرحية كأشكال مصغرة من صابر البنهاوى رئيس التحرير، الذى كان يريد أن يطوى السيدة ألطاف وارثة المجلة بين جناحيه، ويجند مدحت السلامونى سكرتير التحرير لذلك الأمر، حتى يسقطها بين جناحيه فى علاقة عاطفية، حتى يستطيع الاستيلاء على ثروتها الطائلة، فهى قد ورثت بعيدًا عن الجريدة، ثمانين ألفًا من الأفدنة، ولها رصيد فى البنك لا يعد ولا يحصى، وطموحه فى الإيقاع بالسيدة ألطاف كان كبعض من علامات فساده، ولكن فساده الأعظم كان فى الصفقات الصحفية التى كان يعقدها مع المسئولين السياسيين، وكبار ملاك الأرض، وكان يبرز السادة الجدد الذين كانوا يتواترون على منصة السلطة بسرعة شديدة، ولكن معاونيه من الصحفيين كانوا جاهزين دائمًا بالمقالات المدبجة، والقصائد المدائحية المرتبة، أما ما كان مثيرًا، ويبدو أنه كان سلوكًا رائجًا ومتبعًا آنذاك، هو أن يكلّف أحد الصحفيين لديه فى المجلة لكشف فساد أحد كبار الرأسماليين، بعد ذلك يجرى اتصالًا مع ذلك الرأسمالى، ويدور حوار بينهما يبدى فيه تعاطفه مع ذلك الرأسمالى، ويسميه الكاتب بـ: السلحدار باشا، ويفهمه بأن تحقيقًا مروعًا أعده أحد الصحفيين فى المجلة، وهو كرئيس تحرير لا يعرف ماذا يفعل، وهنا يبرز موضوع الرشوة بينهما لحل تلك المشكلة، ويبدأ صابر البنهاوى كرئيس تحرير يدّعى الشرف فى مواجهة السلحدار باشا فى المساومة، للوصول إلى أعلى سعر يعرضه الرأسمالى الكبير، هذا شكل من أشكال الفساد الذى عرضه جلال كشك فى المسرحية، وهو صحيح تمامًا، وكان أبطاله كثيرين، بداية من صاحبة المجلة، التى تعرف أن البنهاوى من الممكن أن يأكل مال النبى كما يقولون، لكنها لا تعرف التفاصيل، مرورًا بكل المحررين الذين يعرفون كل قواعد اللعب فى المجلة، وفى كثير من الصحف الأخرى.

الفصل الثانى، يأتى فى أكتوبر ١٩٥٢، أى بعد قيام الثورة، وكان كل شىء قد تغير، ولم تصبح الصحف يقودها رؤساء التحرير القدامى، ولكنهم خضعوا لإشراف مباشر من رجال الثورة، ذلك الإشراف منع كثيرًا من أشكال التلاعب التى كان يقوم بها البنهاوى وعصابته فى هيئة التحرير، وكان قد حاول التسلل بطرق ملتوية إلى مندوب الثورة للمجلة، كى يستطيع أن يمارس بعضًا من ألاعيبه التى كان يقوم بها، فلم يستطع، وكان الطريق مغلقًا تمامًا، كما فشل كل رجاله فى إثناء هزم المشرف عن شدته وقوته فى إدارة المجلة، وبعد فشل الرجال، حاول البنهاوى أن يجرب تسليط النساء، ولكنه اصطدم بأخلاق مندوب الثورة العالية، لذلك يأس تمامًا أمام ذلك الرجل الذى لم يستطع إفساده بأى طريقة من الطرق، وقيل له: لا بد أن تخضع وترتدع، فرجال الثورة لا مجال معهم للعبث، لديهم مهمة ثورية، ولا بد من تنفيذها على أكمل وجه.

أما الفصل الثالث، فقد جرت أحداثه أثناء ليالى العدوان من عام ١٩٥٦، وفى ذلك الفصل ينتصر المؤلف بشكل كبير لسياسة الثورة فى إدارة المعركة، ويعرض للأحداث التى جرت فى ذلك الوقت بحماس شديد، ويعيد علينا ويذكرنا بما كانت تبثه الإذاعة، وتنادى جماهير الشعب: «يا أهالى بورسعيد الكرام، كانت مدينتكم جوهرة من أجمل جواهر البحر الأبيض المتوسط، وكانت كالحارس المبجل»، وعندما يحاول بعض الخبثاء أن يشكك الناس فيما يحدث، فيقول أحدهم: إن جمال عبدالناصر هو الذى جلب عليهم الحرب، فترد أم عبده قائلة: جاتك نيلة، أُمال كنت عايزنا نديها ليهم على الطبطاب؟، أنا عارفه جابوا الافترا ده منين، الكنال فى بلادنا، خدناها»، وعندما تسمع الراديو يقول: إن جمال عبدالناصر، تهرع قائلة: «ربنا ينصره ويحميه»، وهكذا تتطور الأحداث، وتتطور الحوارات، حتى يكبر اسم جمال عبدالناصر، ويتشكل فى قلوب الناس كبطل عظيم، هذا ما تقوله إحدى شخصيات المسرحية التى ينتصر لها جلال كشك، ويتبنى تلك المقولات على طول الفصل الثالث، ويؤكد ثلاثة عناصر، الأولى تتلخص فى أن جمال عبدالناصر قاد المعركة ببسالة لا مثيل لها، والأمر الثانى كانت خطته السياسية ناجحة مائة فى المائة، والمسألة الثالثة، أن الشعب صنع من جمال عبدالناصر بطلًا قوميًا لا مثيل له، ورفع رأس الأمة إلى أعلى عليين فى العالم كله.

كانت المسرحية فى عام ١٩٦١، أى عام التقلبات الكبرى، أى بعد صدور الميثاق، واجتماعات اللجنة التحضيرية، وتأميم الصحف، وانقلاب السوريين، وفشل الوحدة السورية المصرية فى ٢٨ سبتمبر ١٩٦١، إذ جاءت المسرحية للانتصار للصحف تحت رقابة الدولة، وإبراز الفساد الذى كانت تغرق فيه الصحافة المستقلة قبل الثورة، وهذا كل ما انقلب عليه جلال كشك فى كل تقلباته التى حدثت له بعد عام ١٩٦٨، أى عام الرحيل، وقدرته على الكتابة بحرية كاملة ودون رقابة- كما يزعم- فى صحافة لبنان المستقلة، فنجده ينقلب على صحافة يوليو الاستبدادية، وكنا من الممكن أن نصدقه، لو كان يناقش الأمر بنوع من الموضوعية، ولكنه كان كالذئب الجريح الذى يعض كل المارة من أمامه، إلا الذين عمل معهم فيما بعد، كذلك انقلب على انتصارات الشعب المصرى فى بورسعيد عام ١٩٥٦، وراح يشكك فى كل ما يقال، ويهاجم محمد حسنين هيكل فيكتب ردًا عليه قائلًا فى كتابه «كلمتى للمغفلين»: «.. يؤكد هيكل أن انتصار السويس- وكان انتصارًا- يستحق الدراسة والتأمل»، ويعقب كشك قائلًا على حديث هيكل: «ولا ندرى إذا كان يصدق نفسه بأنها كانت أكمل انتصار، فى تاريخ العرب»، ويسخر من هيكل بمرارة قائلًا: «.. ليس هكذا يكتب المؤرخون عن أكمل انتصار، ويؤلفون الكتب لإثبات أنه كان انتصارًا، فما من كاتب فيتنامى يؤلف كتابًا عن ديان بيان فو، أو عن حرب فيتنام يبدأه بقوله بالنصر الفيتنامى المجيد، وكان انتصارًا».

فى مسرحيته الوحيدة، يمجّد جلال كشك فى ثورة ٢٣ يوليو، وفى قائدها، وفى سلطتها، وفى صحافتها، وتحضرنى جملة لأستاذنا إبراهيم أصلان عندما قرأ قصة لصديقنا الكاتب الكبير يهجو فيها مسئولًا سياسيًا، وكان أصلان يرى أن موهبة البساطى أكبر بكثير، حتى يجنبها أن يضع فى القصة بعضًا من الهجاء، فقال لى: «وما ذنب فن القصة القصيرة؟»، وهذا ينطبق على مسرحية جلال كشك التى وضع فيها أغراضه المدائحية المبالغ فيها، ويجعلنا نقول: «ما ذنب فن المسرحية بالأبعاد السياسية الفجة؟، التى عادة ما تكون أغراضًا خاصة، والدليل أنه انقلب عليها بضراوة، فلم يفلت كتاب من كتبه إلا وضمنه كثيرًا من هجومه على كل ما كان قد مدح فى الصحف التى كان يكتب فيها، وخاصة مجلة روز اليوسف، ولا تتسع تلك السطور لإجراء تحليل مضمون لكل ما كتبه جلال كشك، لأنه يحتاج إلى كتب كثيرة، ذلك لأن تناقضاته كثيرة، وحادة، وكتاباته كثيرة، تمتلئ بالمغالطات التى لم يكتب لها أى مبررات، والأدهى من ذلك أنه يفخر ببعض ما كتبه فيما سبق، وخاصة فى ملف الطائفية، وهذا ما سنتناوله فى الحلقة القادمة إن شاء الله.