على هامش قصة فى مجموعة اعتذر الحكيم عن عدم تقديمها.. وقدمها يوسف السباعى وصلاح حافظ

محمود السعدنى يزور الجنة

- من العبث أن نعتبر ما كتبه السعدنى على لسان المعلم رضوان عن الجنة مجرد قصة قصيرة

- المعلم رضوان رسم صورة للجنة التى يريد أن يعيشها فى الدنيا

- لو جرب كل منا ووضع نفسه مكان المعلم رضوان وبدأ يرسم صورته الخاصة للجنة سيجد أنه يتحدث عما حرم منه

لم يحصل الكاتب الكبير محمود السعدنى «20 نوفمبر 1927 - 4 مايو 2019» على ما يستحقه من تقدير.

لا أتحدث عن الشهرة والصيت، ولا عن الثروة والتأثير والنفوذ.

ولكنى أتحدث عن التقدير الأدبى الذى يوافى حجم موهبته وإسهام كتاباته الحقيقى فى الوجدان المصرى، بعيدًا عن معرفتنا به ككاتب ساخر، وهى المعرفة التى أسكنته فى مساحات لا نهائية من الخفة والهزل.

لقد سجنا السعدنى فى زنزانة أنه كاتب ساخر - مجرد كاتب ساخر - ورحنا نبحث عن قفشاته ونكاته وإفيهاته وقدرته اللامتناهية على الكلام، ولم نلتفت كثيرًا إلى فلسفته العميقة التى سربها بين سطور ما كتب، خاصة فى أعماله القصصية الأولى.

اختار السعدنى لمجموعته القصصية الأولى اسم «السماء السوداء»، وجعل منها ساحة يتحرك خلالها أبطاله من المهمشين والبسطاء والذين تقطعت بهم سبل الحياة، للدرجة التى اعتبره فيها البعض رسول الضعفاء فى الأرض.

كان السعدنى فى بداياته صحفيًا عابرًا للصحف، لم يترك جريدة تصدر فى مصر قبل ثورة 52 إلا وعمل بها، وبعد الثورة أصبح اسمًا معروفًا ليس فى صالات تحرير الصحف فقط، ولكن فى عالم الأدب وبعض عوالم السياسة.

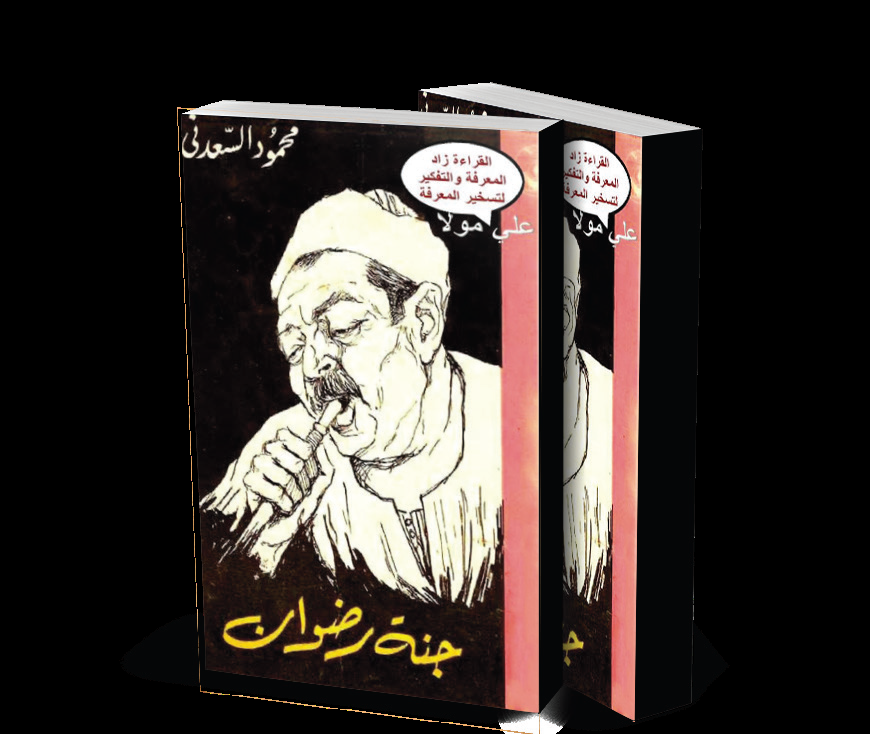

منذ سنوات وعندما قرأت قصص مجموعته القصصية الثانية، وأنا لم أغادر منها هذه القصة المدهشة «جنة رضوان»، والتى جعل من اسمها عنوانًا للمجموعة، فلم تكن بالنسبة لى مجرد قصة قصيرة، ولكنها عكست منهج البسطاء فيما لا يملكون من أشياء، وعلى رأسها الجنة الموعودة، التى يسمعون عنها دون أن يكون لدى من يحدثهم تصور واحد أو ثابت لها.

وتخيل أنه كان على صف واحد مع أسطورة القصة القصيرة يوسف إدريس، وهو يتحرك بمجموعته القصصية الثانية ساعيًا إلى طباعتها وإصدارها فى كتاب.

أتذكر عندما زاره الكاتب الكبير نجيب محفوظ فى مقره الدائم بنادى الصحفيين فى الجيزة خلال شهر رمضان فى فبراير من العام 1994 أنه قال لنجيب شيئًا من هذا.

كان نجيب قد قرر زيارة السعدنى للاطمئنان على صحته، وهناك جلس معه فى حضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين، وكان السعدنى يتحدث إلى نجيب عن الكتابات الأولى، وكيف اكتشفه، فبعد أن قرأ روايته «رادوبيس» لم تعجبه، لكنه عند قرأ روايته «زقاق المدق» أصبح أسيرًا له تمامًا.

يقول السعدنى: بعد أن قرأت «زقاق المدق» حصل لى جنون وانبهار بهذا الرجل الذى يعرف الحارة المصرية جيدًا.

فى سنة 1956 قررت السيدة فاطمة اليوسف تطلع كتابين لشابين صغيرين هما يوسف إدريس ومحمود السعدنى

فى هذه الجلسة حكى السعدنى لنجيب.

قال له: فى سنة ١٩٥٦ قررت السيدة فاطمة اليوسف إنها تطلع كتابين لشابين صغيرين، هما يوسف إدريس ومحمود السعدنى، يوسف أعطاهم «جمهورية فرحات» وأنا أعطيتهم «جنة رضوان» وبعثوا لنا ناخد الفلوس، ويوسف إدريس قال لى: إحنا لازم ناخد فلوس كتير زى الناس الكبار، نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعى وأمين يوسف غراب، قلت له: موافق، رحنا قابلنا يوسف السباعى، قال لنا: الست فاطمة اليوسف عايزة تشوفكم، وهى سعيدة بكم جدًا، قلنا: طيب.

دخل السباعى أولًا، ثم دخل السعدنى ويوسف إدريس وكانت المفاجأة فى انتظارهم.

يحكى السعدنى: السباعى قال لها: الشبان اللى إنتى طلعت لهم كتب جايين يسلموا عليك، قال لنا: الله يخرب بيوتكم، خربتوا بيتى، ما بعناش من الكتب حاجة، السباعى قال لها: هما بيسلموا عليكى وبيشكروكى، ربنا يخليكى لهم، وهذا دورك، إنك تعطى الفرصة للشبان، علشان أسماؤهم مش معروفة، قالت الست: إدى لكل واحد ٤٠ جنيه، ومش عايزة أشوفهم تانى.

عمل محمود السعدنى فى «روزاليوسف» وكان ذلك بعد وفاة الست فاطمة بحوالى عام

فى كتابه «الولد الشقى» يحكى السعدنى هذه الحكاية لكن برواية أخرى اختفى منها يوسف إدريس تمامًا.

فبعد صدور مجموعته «جنة رضوان»- كما يقول: سحبنى يوسف السباعى بعد صدور الكتاب بأسبوع إلى دار روز اليوسف لمقابلة الست، وكان هذا هو لقب السيدة روزاليوسف، يرحمها الله، وذهبت فى بدلة جديدة، شامخ الأنف ثابت الخطى، فقد تصورت نفسى أحد كبار الكتاب فى هذا العصر والأوان، وعندما اقتحمنا الغرفة اكتشفت أن الست ليست وحدها، وأنها تراجع بروفات المجلة ومعها عدد من المحررين والعمال.

دار بين فاطمة اليوسف ويوسف السباعى هذا الحوار، بينما السعدنى صامت تمامًا.

فاطمة: مين ده راخر؟

يوسف: ده محمود السعدنى.

فاطمة: لا.. خلاص مش هنطلع كتب تانى، كفاية بقى، كفاية بقى، الشبان دول ملهمش سوق، كفاية خسارة.

يوسف: ما إحنا لازم نشجع الشبان برضه.

فاطمة: لا.. خلاص أنا قلت لا.

يوسف: على كل حال السعدنى كتابه طلع خلاص.

فاطمة: خلاص خليه يروح يقبض الفلوس، ٤٠ جنيه، مفهوم.

يعلق السعدنى على هذا الحوار بقوله: انتابتنى حالة الحماقة التى تنتابنى دائمًا كلما واجهت موقفًا من هذا النوع، وهممت بأن أصرخ فى وجهها: ما الذى تفعلينه. أنا لست شيالًا فى محطة مصر، والخلاف بينى وبينك على أجرة المشال من المحطة إلى البيت، أنا كاتب أعطيتك إنتاجًا هو عصير عمرى وتجربتى فى الحياة، وما ذنبى إذا كان هذا الإنتاج لم يجد سوقًا، وهل أنا تاجر فى سوق العصر؟.

ويضيف السعدنى: ولكن الكلمات ماتت على شفتى، وتراجع يوسف السباعى خارجًا وأنا خلفه، وعلى درجات السلم: سألنى يوسف: إنت شفت الست قبل كده؟ وأجبت بالنفى، فقال يوسف وهو يضع يده على كتفى: دى طريقتها لكن هى ست طيبة، وارتاحت نفسى لكلمات يوسف، فهذه الست العظيمة التى أنشأت من العدم دارًا صحفية وكتابًا شهريًا وصنعت كتابًا ومؤلفين وأصحاب أقلام من كل نوع، وابنها من كبار الكتاب، فمن أكون أنا فى زمرة الكتاب؟، ولم يسعدنى الحظ بعد ذلك لمعرفة الست عن قرب، فقد كان لقاؤنا الأول والأخير.

عندما عمل محمود السعدنى فى «روزاليوسف» وكان ذلك بعد وفاة الست فاطمة بحوالى عام – توفيت فى العام ١٩٥٨ – حاول أن يتأكد من أرقام توزيع مجموعته «جنة رضوان».

ولما بحث من واقع الأوراق الرسمية بالدار عرف أنها كانت على حق.

فقد كان أعلى رقم بلغة توزيع كتاب فى سلسلة الكتاب الذهبى التى تصدرها روزاليوسف هو ٢٠ ألف نسخة باعها كتاب طه حسين، وكان الطبعة الثانية من «المعذبون فى الأرض» وكان ثانى كتاب هو «يوم الثلاثاء» لأمين يوسف غراب، وباع ١٦ ألف نسخة، بينما باع كتاب «جنة رضوان» ٣ آلاف نسخة.

ويفسر السعدنى ذلك بقوله: لم يكن الذنب ذنبنا، فلم تكن الجماهير قد تعرفت علينا بعد، وكانت كل وسائل النشر لا تهتم إلا بجيل الكتاب الكبار المشاهير أصحاب التاريخ الطويل والعريق فى الأدب والفن، وكان جيل الشبان فى حاجة إلى من يقدمهم للناس ويتحمل الخسارة والتضحيات، ولقد تحملت السيدة روزاليوسف هذا العبء، وأشهد أنها كانت رائدة فى هذا الميدان.

رغم أن «جنة رضوان» كانت مجموعة السعدنى الثانية، إلا أنه بحث عمن يكتب لها مقدمة.

كان يوسف السباعى الذى يرتبط به السعدنى بعلاقة صداقة قد أخبره بأن الكاتب الكبير توفيق الحكيم عندما قرأ قصص مجموعته الأولى «السماء السوداء» أثنى عليه وأبدى استعداده لأن يكتب مقدمة لمجموعته الجديدة، وطلب منه أن يذهب لمقابلة الحكيم فى مكتبه بدار الكتب.

لم يفصح السعدنى بوضوح عن سبب رفض الحكيم كتابة مقدمة لمجموعته

يقول السعدنى: ذهبت مسرورًا إلى دار الكتب لمقابلة الأديب العظيم، وفى أول لقاء معه طلب منى إحضار أصول المجموعة الجديدة لكى يكتب رأيه فيها، وخرجت من عنده تكاد الأرض لا تحملنى، ويكاد الفضاء أن يضيق بى، ولم أتكتم الخبر، بل نشرته فى كل مكان وذكرته لكل من قابلنى.

بعد أيام حمل السعدنى أصول الكتاب إلى الحكيم، ولم يكن يعرف أنه خلال الأيام التى فصلت بين لقائه الأول والثانى حدثت أشياء أقل ما توصف بأنها عجيبة وغريبة وليس لها مثيل.

يحكى السعدنى: عندما جلست أمام الحكيم بعد أسبوع من لقائى الأول به أدركت أن شيئا ما قد حدث، ولكنى لم أستطع إدراك هذا الشىء على وجه التحديد، ولكنه اعتذر بأنه لم يقرأ قصص المجموعة، وطلب منى أن أمهله حتى شهر رمضان، حيث الوقت متسع للقراءة والكتابة على حد سواء.

هز توفيق الحكيم رأسه وقال بطريقته المعروفة: إيه رأيك بقى؟

وافقه السعدنى على ما قاله، ولم ينقطع عن زيارته حتى جاء رمضان وانتهى، لكن ظل الحكيم يواظب على الاعتذار عن عدم كتابة المقدمة لأسباب مختلفة.

بعد ثلاثة شهور كاملة أدرك السعدنى أن الحكيم لن يكتب مقدمة لمجموعته، وهو ما أحزنه كثيرًا، فقد كان يتصور أن مقدمة يكتبها توفيق الحكيم لمجموعة من قصصه سوف تدفعه عدة أميال فى هذا الطريق، وستكون شهادة ميلاد له كقصاص جديد.

لم يفصح السعدنى بوضوح عن سبب رفض الحكيم كتابة مقدمة لمجموعته، اكتفى بالقول: الذى حدث أن بعض الأدباء الشبان ذهبوا إليه وعاتبوه على اختيار مجموعتى لكتابة مقدمة لها، ورطنوا أمامه برطانة أعجمية، فهم منها الحكيم الذكى الحذر الشديد الحرص على ألا يقحم نفسه فى مهاترات من أى نوع لكى يقضى رحلة حياته العظيمة الطويلة بإذن الله قارئا وكاتبا ولا شىء غير ذلك.

ويضيف السعدنى: فهم الحكيم أن هناك خلافات أنا طرف فيها، وأن هناك أشياء لا يجوز له أن يخوض بها على الإطلاق، ولقد واجهت هؤلاء الأدباء بعد ذلك، بعضهم اعترف وبكى، وبعضهم اعترف واعتذر بأنهم كانوا فى حالة نفسية شديدة السوء.

أدرك يوسف السباعى الأزمة التى يعيشها السعدنى بعد اعتذار الحكيم عن عدم تقديم مجموعته، فقرر أن يفعل ذلك بنفسه، أن تصدر المجموعة بتقديمه ومدحه للسعدنى، لكن جاءت المقدمة غرائبية إلى حد ما.

بحسه العبثى فى كل شىء، كتب السباعى مقدمة لافتة وملفتة فى آن واحد، أعتقد أنها كانت درسًا لمن يحاولون التطفل على كتابات المؤلفين الجدد- وربما كانت هذه رسالة إلى توفيق الحكيم- لكنه الدرس الذى طاش الهدف منه، وكثيرة هى الدروس التى تضيع منا فى زحام الحياة.

تحت عنوان «بين المقدمة وأجراس السيرك» كتب السباعى.

أترى لمقدمتى هذه قيمة؟

أترانى لو صنعت للمؤلف عقود المديح، وقلت عنه إنه عبقرى لوذعى ألمعى، وقلت إنه قد فاق جوركى وتشيكوف وموباسان وزفيج، وإن قصصه بلغت من دقة التحليل وروعة الوصف وصدق الحوار، ما لم تبلغه قصص من سبقوه من عباقرة الأدب وأساطين القصة.

أترانى لو قلت عنه كل هذا، ولم يكن هو شيئًا من هذا هل يصدقنى القراء، ويكذبون أنفسهم وذوقهم وحكمهم، هل بلغ كائن من كان من قوة السيطرة والإقناع من يستطيع تضليل القراء عن مشاعرهم الصادقة، وتشكيكهم فى أذواقهم السليمة، وتحويلهم عن أحكامهم الحقة؟.

وإذا كان المؤلف هو حقا هذا الذى قلته عبقريًا ألمعيًا لوذعيًا، وإذا كانت قصصه قد بلغت مثلًا هذه الدقة والروعة والصدق، أى قيمة لمقدمتى الهزيلة بجوار عبقريته وألمعيته ولوذعيته، وما حاجتى وحاجة المؤلف وحاجة القراء إلى أن أنبههم ببعض الألفاظ الرنانة المكررة، إلى ما ينفذ إلى قلوبهم ويهز مشاعرهم ويرسب فى أعماقهم؟.

أى قيمة لأجراس المعلن الرنانة الجوفاء بالنسبة لأصالة البضاعة وجودة السلعة؟

شعر يوسف السباعى أن ما يقوله يحتاج إلى توضيح فقال: أيهما أفيد لك وأصدق أثرًا فى نفسك، الكلمات التى تصف لك التفاحة بأنها حمراء ولذيذة، أم لحم التفاحة الأبيض السكرى الذى تغرس فيه أسنانك، وتمتع بمذاقه لسانك؟

أيهما أكثر خلودًا فى هذا الكتاب؟

مقدمتى بكلماتها المتفرقة التى تحوم حول المؤلف وتتسلق على قصصه كالنبات الطفيلى، أم صلب الكتاب نفسه، بما فيه من أشخاص وأجواء وسرد وحوار؟

هل ابتاع القارئ هذا الكتاب ليقرأ لمؤلفه أم لى؟

إنى أعتبر دائمًا الكاتب أيًا كان هو الأصل، أما المقدم والمعلق والناقد والمفسر كل هؤلاء فروع للأصول أو هوامش للصحائف.

هل تريدون أن نضع أيدينا على العبث الذى كنت أحدثكم عنه منذ قليل فيما فعله يوسف السباعى؟.

ستجدونه فى قوله بعد ذلك: وأنا أقدم هذا الكتاب لأؤكد قبل كل شىء عدم جدوى المقدمة التى يقدم بها الكاتب كاتبًا آخر، ولأؤكد أننى أحس وأنا أقدم الكتاب إحساس حارس السيرك الذى يدق بجرسه ليعلن للناس عن أنه هنا كذا وكذا وكذا، وبقى على بعد هذا الإيضاح الذى شغلت به معظم مكان المقدمة أن أقدم المؤلف وأقول رأيى فيه وفى قصصه، وأنا أسأل القراء أين الذوق أن أسبقهم بحكمى، وأفرض عليهم رأيى قبل أن يكونوا هم رأيهم؟.

ألم يكن من الخير أن أضع مقدمتى فى ذيل الكتاب، لأوضح لهم رأيى فقد يشاركوننى فيه وقد يختلفون معى فيه؟ ولكننى فى هذا الحال لن أكون مقدمًا، بل معلقًا أو ناقدًا.

ومع ذلك فليس أمامى إلا أن أقدم الكتاب، وعذرى بعد ما قلت، أنى أقوم بمجرد واسطة تعارف، وأنى لا أفعل أكثر من أن أقف بين السعدنى وبين القارئ لأقول لكليهما، صديقى السعدنى... صديقى القارئ، وحتى هذا العذر أحس كثيرًا بضيقه، لأنى أخشى أن يهز صديقى القارئ رأسه، ليسألنى من أنت؟، ثم يشد على يد السعدنى فى الشوق، ويحييه قائلًا: إزيك يا محمود.

يعانى يوسف السباعى من حيرة كبيرة ما فى ذلك شك يعبر عنها بقوله: أجل لم لا يكون القارئ الذى أقدم له كتاب السعدنى أعرف بالسعدنى منى؟.

المسألة كلها إذن إقحام لا مبرر له، ومع ذلك ليس أمامى إلا أن أقدمه وأمرى لله.

يصل السباعى إلى السعدنى فيقول عنه: محمود كما أعرفه إنسان ذكى، متهور، شديد الحساسية، سريع الالتقاط، حاضر النكتة، سريع الخاطر، وهذه الصفات لا شك تجعل منه كاتب قصة ممتازًا، فهو يستطيع أن يختزن فى ذاكرته صورًا من حياته وحياة الغير حافلة بالتفاصيل زاخرة بالدقائق، وهو يستطيع أن يلتقط من الشخصيات الجمة المحيطة به فى ماضيه وحاضره ما يجعل منه رصيدًا ضخمًا يستله فى قصصه بكل ما دق من حياته وما خفى من صفاته وما تعقد من انفعالاته.

وقد سمعت من أحد الزملاء أن محمود السعدنى يستطيع أن يحكى خيرًا مما يكتب، وأنه ربما كان أكثر نجاحًا لو انتشر بالتليفزيون منه بالكتابة، وقد يكون مبعث هذا القول أن السعدنى راوية ممتاز ومقلد ماهر ومحدث لبق خفيف الدم، وأنه أقدر على التعبير منه بالقلم، وقد يكون مبعثه أن محمود لا يملك الرصيد اللغوى الضخم، الذى يعتبر كبار الكتاب المقدم الأول للكاتب، ومع ذلك فأنا لا أرى هذا الرأى، وأدفع ببطلانه بالدليل الواقعى وهو قصص محمود، فهى – أعنى الكثير منها – قصص ممتازة لا يمكن أن يحس فيها بنقص مبعثه الحاجة إلى هذا الرصيد اللغوى المزعوم.

وأعتقد أن معظم كتاب القصص الجدد قد قدموا مادة ممتازة رغم خلوهم جميعًا من هذا الرصيد، وأنهم قد أثبتوا أن مقومات الكاتب الناجح ليس الرصيد اللغوى، بل القدرة على التعبير عن الإحساس الصادق بأبسط الألفاظ السهلة المتداولة على الألسنة، وأنه لم يعد يعير الكاتب أبدًا أن يطبق الكلمة ثم يضع فوقها رقمًا ثم يشرحها فى هامش الكتاب بلفظ أسهل.

قد تكون هذه المقدمة حتى الآن معبرة عن حالة السباعى الذى حاول أن يلفت الانتباه إلى ما يكتبه، فهو ليس متواضعًا كما يتخيل البعض، لقد حاول أن يسرق النار من السعدنى، فلم يكتب كلامًا تقليديا.. بل جعلك تتساءل عن منطقه وعبثيته وسخريته أيضًا.

يوسف السباعى: محمود كما أعرفه إنسان ذكى.. متهور.. شديد الحساسية.. سريع الالتقاط.. حاضر النكتة.. سريع الخاطر

لكنه يصل إلى ما يضعنا على بداية طريقنا لفهم مجموعة السعدنى وفى القلب منها قصته «جنة رضوان».

يقول: قصص السعدنى معبرة- فيما أعتقد- عن تجارب واقعية وشخوص حية عرفهم وتقابل معهم، ومعظمها من شرائح أو قطاعات منتظمة من الحياة، يبدو فيها صدق الحالة وحياة الشخصية، وإن كانت واهية البناء، إذا قورنت بقصة من قصص ستيفن زفيج، شأنها فى ذلك شأن الكثير من قصص الكتاب الروس التى تبنى على مجرد وصف لشخصية أو لموقف لقصة «زميلان فى الشقاوة» أو «الزوجة» لتشيكوف، وقد سبق أن أبديت رأيى فى هذا النوع من القصص بأنه أسهل تناولًا وأقلها جهدًا، ومع ذلك لا أحب أن أفرض رأيى على أحد، ولا سيما وأن هذا النوع هو موضة الكتابة فى هذه الأيام.

ويسأل السباعى قبل أن يرحل عن مجموعة السعدنى القصصية الأولى: هل أفلحت فى تقديم المؤلف والكتاب أم كانت مقدمتى لا تعدو دقات الأجراس على أبواب السيرك، على أية حال ليتفضل القراء إلى الداخل، أعنى داخل الكتاب وليحكموا بأنفسهم على السعدنى وكتابه.. والسلام عليكم.

بعد ٢٩ سنة، وفى العام ١٩٨٥، أصدرت روزاليوسف فى سلسلة كتابها الذهبى أيضا مجموعة قصصية لمحمود السعدنى اسمها «خوخة السعدان»، التى لم تكن مجموعة جديدة، بل ضمت عددًا من أشهر قصصه القصيرة، وكان هذا طبيعيًا، فالسعدنى أصبح عبر ما يقرب من الثلاثين عامًا واحدًا من أشهر كتاب مصر وأكبر ساخريها.

يقول صلاح حافظ: الأدب عند محمود السعدنى ليس تصويرًا وإنما الحياة نفسها

المفارقة أن هذه المجموعة أيضا صدرت بمقدمة لكاتب كبير هو صلاح حافظ الذى بدأ من النقطة التى انتهى إليها يوسف السباعى، وأقصد الحديث عن قصص السعدنى وشخصياته التى تنطق بالحياة وتبتعد كثيرًا عن الخيال.

يقول صلاح حافظ: الأدب عند محمود السعدنى ليس تصويرًا وإنما الحياة نفسها، وشخصيات قصصه ليسوا رموزًا لتجسيد واقع يريد إبرازه أو أدوات يحركها للتعبير عن فكرة لديه، إنما هى حقائق حية عاشرها بنفسه وجاء يحكى لنا عنها لأنه يحب أن يحكى.

يكشف صلاح حافظ بعفويته التى لا يبذل مجهودًا ليمسك بأطرافها سر السعدنى الأكبر، فهو الكاتب الذى لا يوجد مكان أو بيئة أو مدينة أو شعب لا يشعر معه أنه فى بيته، فهو يأكل الكافيار فى قصور السادة بنفس اللذة التى يأكل بها كوز الذرة على الرصيف، وهو فى السجن كان يداعب السجان، ويقاسمه طبق العدس ويسمع أمجاده بلذة حقيقية، وفى بورسعيد كان يقضى الليل والنهار مع الصيادين، وفى لندن كان يسمع بشغف متاعب أصحاب الكلايين، وفى حوارى الجيزة كان يشغله الجزار الذى قبض عليه رجال التموين، وصاحب المقهى الذى سقطت لافتته لأنه ثبتها بجبس مغشوش.

صلاح كان أعرف بالسعدنى من السباعى، الأمر طبيعى جدًا، فقد كان بالنسبة له صديقًا عمل معه وليس كاتبًا ناشئًا يحاول تزكيته.

يقول السباعى: حياة السعدنى أعرض من حياة أى كاتب مصرى أعرفه، وهو فيها قد عرف من الناس أكثر مما عرف أى كاتب، وعاش أدوارًا لم يعشها غيره، عاش فقيرًا، وعاش وجيهًا، وعاش بطلًا، وعاش خوافًا، وهاجم ودافع وكر وفر، وقال الحق حيث كان يجب أن يكتمه، وكذب بدون سبب لمجرد العبث والتسلية، وخاف أمام أخطار هزيلة، وتحدى أخطارًا رهيبة.

ولا يمكن تفسير حياة محمود السعدنى إلا على ضوء الشخصيات التى عايشها، والتى لا حصر لها، ولا حدود لتنوعها، فهو لم يكتف بأنه عايشها، وإنما عاش كلًا منها على سبيل التذوق، وتوحد مع كل منها فى لحظة من اللحظات، وهو لهذا لا يحكى عنها من طرف أنفه، ولا يبدو مشرفًا عليها من أعلى، ولا يحاول أن يجرى على لسانها فلسفته الخاصة، إنما يطلقها تتصرف وتتحرك وتتفلسف وهو محب لها ومؤمن بها، يسخر منها نعم، لكن هذا ليس استخفافًا بها، إنما تعبير عن مودته وحبه، وإعلان بأنها قد صارت بعض حياته، وأنه قرر أن يعاملها كما يعامل نفسه، ومحمود السعدنى يحب ألا يسخر من أحد كما يحب أن يسخر من نفسه.

يخطو صلاح حافظ بنا خطوة مهمة تقودنا إلى مرادنا، فالقيمة الكبرى لقصص السعدنى- المجموعة المختارة منها هنا- هى أنها جميعًا حقيقية وأنها جزء من حياة الكاتب لا من خياله، أحداثها، شخصياتها، سلوك الناس فيها، مآسيها ومهازلها، كلها من خلق الحياة، لا من خلق الخيال، وجاذبيتها ليست من ثمار الصنعة الفنية أو الافتعال، وإنما من ثمار الصدق فى الرواية، ومن ثمار المقدرة الفذة التى يتمتع بها السعدنى فى تجسيد المشاهد والمفارقات، وقدرته على أن يكتب كما يتكلم بطلاقة وسخرية واستمتاع.

إننا نقترب من الشاطئ الذى نريده، يقول صلاح حافظ عن قصص السعدنى: إنها تصور مجتمعًا بلا رتوش، ولا أغطية ولا زينات وإنها صادقة مائة فى المائة، وأن صاحبها قد عاش كل قصة منها بكل جوارحه وبعين ثاقبة، وذاكرة حديدية، وعندما كتبها كان لا يروى عن أبطالها فقط، وإنما كان يكتب عن نفسه أيضًا، وكان يفصح فى كل قصة منها عن بعض ذاته كإنسان وفنان وأديب.

أطلت عليك، أعرف أنك تبحث عما أخبرك به العنوان عن صديق النار الذى يتحدث عن أحلام النعيم، ولا أخفيك سرًا أننى توقعت أن يلتفت يوسف السباعى أو صلاح حافظ إلى قصة «جنة رضوان» التى أخذ منها السعدنى عنوان مجموعته الأولى وضمنها ضمن قصص مجموعته الثانية، فهى قصة خرافية بامتياز.

بطلها هو المعلم رضوان الذى أراد السعدنى أن يحطم من خلاله أى صورة ثابتة عن الجنة وما فيها، فما قاله المواطن البسيط الذى يعمل فرانًا يواجه لهيب النار، يضعنا أمام الحقيقة التى يهرب منها الجميع، وهى أنه لا حقيقة واحدة للجنة، فكل منا يمتلك ما يعتقد أنه الحقيقة، ثم يستريح لذلك تمامًا.

المعلم رضوان يسكن فى دحديرة ابن طولون» التى تبدأ القصة بأن السكون يخيم عليها، وتلف الظلمة كل شىء فى الممر الضيق الملتوى الملتصق بجدار الجامع العتيق، والطريق يخلو من كل شىء إلا من وقع أقدام بعض الرجال المتعبين العائدين إلى منازلهم فى أعلى الدحديرة، أو طفل يجلس القرفصاء بجوار الحائط يقضى حاجته.

من أول الدحديرة كان يبدو نور قهوة المعلم سلطان باهرًا كضوء الشمس، وصوت الراديو يلعلع من بعيد، وعلى الضوء كانت أشباح الجالسين فى حلقات تظهر بوضوح، وهم يتبادلون الجوزة فيما بينهم فى استرخاء لذيذ، والواد برهومة يلف كالدبور حول الزبائن والكراسى وصوته يملأ الجوع الفاضى وع المليان، وعندما شاهد المعلم رضوان قادمًا من بعيد هتف وهو يضبط ساعته على التاسعة تمامًا.

بطل محمود السعدنى هو المعلم رضوان إذن، وأعتقد أن اسمه لم يكن من باب الصدفة، ففى التراث أن حارس الجنة اسمه رضوان، فلا مانع إذن من أن يكون من يتحدث عن الجنة فى الدنيا هو رضوان أيضًا.

رضوان الجنة يختلف عن رضوان السعدنى.

فرضوان الجنة هو خازنها، ويشتهر فى كتب التراث بأنه من الملائكة، إلا أن اسمه لم يرد فى القرآن أو السنة، وربما يكون ظهوره فقط عبر بعض الآثار الضعيفة.

فى كتابه «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» يرى ابن القيم أن للجنة «خزنة» وأن الله سبحانه وتعالى سمى كبير هذه الخزنة «رضوان» وهم اسم مشتق من الرضا.

وفى كتابه «البداية والنهاية» يذهب ابن كثير فى حديثه عن الملائكة أن منهم الموكلين بالجنان، وإعداد الكرامة لأهلها، وتهيئة الضيافة لساكينها، من ملابس ومصاغ ومساكن ومآكل ومشارب، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وخازن الجنة ملك يقال له «رضوان» وقد جاء مصرحًا به فى بعض الأحاديث.

حديث الشفاعة وكما هو ثابت فى صحيح مسلم يقول لنا على لسان النبى- صلى الله عليه وسلم: «آتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: مَن أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك»، وهو ما يشير إلى أن هناك أحاديث تكتفى بأن تصف حارس الجنة بأنه الخازن، دون أن تمنحه اسمًا محددًا.

أما رضوان السعدنى فهو زبون دائم فى مقهى المعلم سلطان منذ أكثر من عشرة أعوام، لم يتخلف يومًا عن موعد حضوره إلى المقهى كل مساء فى التاسعة تمامًا، فهو يعمل خبازًا فى فرن مجاور للمقهى، وهو يبدأ عمله فى الثانية عشرة تمامًا، يقضى فى المقهى كل يوم ثلاث ساعات.

كانت فلسفته التى يشرحها لكل من يسأله عن سر مواظبته على موعد المقهى: وهنعمل إيه يعنى، عشان يبقى البيت جنب الغيط، مش أحسن ما نروح سيما ولا نسكر ونعمل منكر ما يرضيش الله.

يرسم السعدنى صورة لرضوانه، يقول عنه إنه لم يغضب الله أبدًا، فهو فى الخمسين من عمره، ومنذ أن ماتت زوجته وهو يعيش حياته على وتيرة واحدة، من الثانية عشرة حتى الصباح أمام النار يخبز العيش، ومن الصباح حتى غروب الشمس نائم فى البيت، ومن التاسعة حتى بدء العمل فى الفرن على مقهى المعلم سلطان.

لا يجلس رضوان على المقهى وحده، دائمًا تحيط به شلته، وهو دائمًا أعلمهم ودائمًا أغناهم، فجيع الطلبات التى تنزل الأرضية على حساب المعلم رضوان.

يمكنكم أن تحبسوا أنفاسكم الآن، ولنمنح سويًا الفرصة لهذا الحوار أن ينساب أمامنا الآن.

جلس المعلم رضوان صامتًا يكركر فى الشيشة العجمى التى لا تفارق فمه أبدًا ما دام موجودًا فى المقهى، ولكنه فجأة قطع الصمت المخيم على الجميع وهتف فى صوت ممطوط: أنا حلمت النهارده حلم ربنا يجعله خير.

هتف الكل فى صوت واحد: خير إن شاء لله.

عاد المعلم رضوان يقول فى نفس الصوت المنغم الممطوط: خير!! حلمت إن واحد صاحبى صحانى من النوم وقال لى قوم يا رضوان، قلتله على فين؟ قاللى اللى خلقك عاوزك، قلت سبحان الله.. لا إله إلا الله.

وبلا سبب أو مبرر مفهوم هتف أحد الجالسين على الفور: يا سلام يا معلم يحيى العظام وهى رميم.

رد المعلم رضوان: أمال، قدرة، الغرض أنا قمت معاه على طول، فضلنا ماشيين مع بعض لما صادفنا باب أخضر دخلنا منه.

قطع الحديث رجل آخر، هتف وجسمه كله يهتز من النشوة. الله أكبر.. ربنا يوعدنا، حاكم الباب الأخضر ده خير.

وفى ثقة واطمئنان قال المعلم رضوان: أمال.. الغرض دخلنا م الباب الأخضر بصيت لقيتلك جناين على كل لون ورد وزرع وخضرة ترد الروح وفواكه من كل صنف ملهاش سعر، جوافة، وفول أخضر، وتفاح أمريكانى م اللى كان بييجى هنا قبل الحرب، حاكم النوع اللى شفته ده فى الحلم، عينى ماشفتوش بعد الحرب أبدًا.

ورد شاب صغير كان يجلس مع الجمع المحتشد حول المعلم رضوان: يا بخت اللى عاش قبل الحرب، ده أبويا بيقول إن العشر بيضات كانوا بقرش واحد.

وعلق بعض الجالسين على كلام الشاب بفتور، وعاد المعلم رضوان فاستأنف حديثه على الفور: الغرض بصيت لقيت فى الناحية التانية وحوش من كل نوع، غزلان تلاقى، سبوعة تلاقى، إنما هادية وواقفة ساكتة بأمر ربها، سألت الجدع اللى معايا فى الحلم، قلتله إحنا فين؟ قاللى إحنا فى الجنة يا عبيط، وهو قال الكلمتين دول، وبصيت مالقتوش قدامى وصحيت م النوم قلت اللهم اجعله خير يارب.

هتف الجميع فى نفس واحد: خير إن شاء الله.

وقال واحد: ده ربنا كتبلك طول العمر، حاكم الموت فى الحلم يعنى عمر طويل، كل شىء يبقى عكسه فى الأحلام.

ضحك المعلم رضوان فى فتور وقال: وإلا الموت يا سيدى، ما كلنا لها، حد بيخلل فيها.

وقال برهومة الجرسون، وكان سمع شطرًا من الحديث: أبدًا وحياتك يا معلم شقى وآخرتها قطنة وياريت نطولها.

جذب المعلم رضوان عدة أنفاس متلاحقة محمومة من الشيشة، ثم قال فى هدوء: يا عم والله بنتمناها، هى مقابلة ربنا حد يطولها، بس ربنا يجعل آخرتنا حلوة ونشوف الجنة.

وسكت قليلًا قبل أن يقول: دى الجنة حلوة يا جدعان اللهم صلى على أجدع نبى.

ثم رفع يديه فجأة إلى السماء وهتف على الفور: الفاتحة على روح أمواتنا وأموات المسلمين.

رفع الجميع أيديهم إلى السماء وقرأوا الفاتحة فى صوت خفيض ثم مسحوا وجوههم بأيديهم وجلسوا صامتين، وقطع الصمت واحد منهم، قال فجأة وكأنه يريد أن يطمئن نفسه: الجنة حلوة بس مين يطولها يا معلم.

وفى الحال رفع المعلم رضوان ساقه ووضعها على الساق الأخرى، ومال بنصفه الأعلى إلى الأمام ونظر بعينيه الضيقتين إلى محدثه، وقال فى هدوء شديد وقال: كل المسلمين هيطلوها، حاكم النبى بتاعنا متشفع لنا، ووارد فى الكتب حديث عن النبى بيقول: يارب أمة المسلمين أنا متشفع لها.

وفتح السائل فمه فى دهشة وعجب وقال: يا سلام على القدرة يا جدعان، بقى يعنى الواحد هيشوف الجنة، سبحان الله، أنا كنت بقول الجماعة الفقرا اللى زى حالتنا عمرهم ما هيشوفوا ميتها.

وقال المعلم رضوان فى ثقة العالم بالأمور: كدب، مافيش حاجة اسمها غنى وفقير عند ربنا، كله يوم القيامة واحد، نقف فى طابور واحد قدام بابين، باب أخضر وباب أحمر، الباب الأخضر ده الجنة والأحمر النار والعياذ بالله، اللى مكتوبله الجنة يخش م الأخضر، واللى بعيد عنكم مكتوب عليه النار يخش م الباب الأحمر.

يفصل المعلم رضوان ما ينتظره أصحاب الباب الأخضر.

يقول: اللى هيخش م الأخضر يبص يلاقى على طول الجناين فى وشه، جناين ملهاش حدود، ويلاقى السرايات على الجنبين، كل واحد يستلم سراية، وحاكم سرايات الجنة مش كبيرة، يدوبك على أد الواحد، وهيه كل الحكاية دورين، أول دور من غير مؤاخذة للأكل بس، وتانى دور للنوم.

لا يكتفى رضوان بتحديد حجم سرايات الجنة ومكوناتها، ولكنه يشرح النظام المتبع فيها.

يقول: وهناك نظام مفيش بعد كده، الواحد يصحى الساعة حداشر اتناشر على مهله، مفيش شغل هناك، وساعة ما يصحى ينزل يغسل وشه، ويلبس جلابية بيضة نضيفة، ويقعد ع السفرة زى الناس الذوات، يبص يلاقى ع السفرة دى كل شىء قلبك يحبه من خيرات الله، فول زى الألماز مهروس فى الزبدة البقرى الحلوة، وعسل وطحينة، وجبنة حلوم بخيرها، واللبن اللى لسه محلوب من بز أمه، والدقة اللى معمولة بصنعة نضيفة، والعيش الأبيض اللى زى الفل، وجرجير وفجل من خيرات ربنا اللى فى الجنينة، قول ياكل ده بده، ويقوم يتمشى شوية فى الجناين، أو يقعد جنب الشباك المفتوح ع البحرى يجيب طراوة ترد الروح، حاكم كل الشبابيك اللى فى الجنة ع البحرى، والجو دايمًا هناك خريف يرد الروح، ولا ترابة تلاقى ولا عفارة تلاقى، حاجة نضافة مفيش بعد كده بقدرة ربنا.

كان الجمع المحتشد قد أصغى بكل ما فيه من حواس لحديث المعلم رضوان، وأشرف الجميع على مقاعدهم يستمعون فى نشوة وإعجاب وهم يلعقون ألسنتهم تارة ويهرشون بين أفخاذهم تارة أخرى ويتثاءبون على الدوام، ولم يحاول أحدهم أن يقاطع المعلم رضوان فعاد الأخير فى حماس هادئ جميل: المهم بعد كده الواحد يطلع تانى ينام، ما هو مفيش شغل هناك، ولا قوم روح الفرن ولا شوف العجين ولا كل حاجة من دى، كل واحد حر نفسه، فعلى طول الواحد يطلع ينام تانى لحد الساعة خمسة، الساعة ستة على كيفه، وعند ما يصحى يلاقى السفرة متحضرة، فراخ عتاقى محمرة، كتاكيت مشوية، أرانب بالملوخية، كبده على كلاوى، حاجات م اللى تجرى الدم فى عروق الواحد وتخلى عينه تفنجل.

ولعق المعلم رضوان ريقه، وكذلك فعل بقية الموجودين، وسأله واحد: مفيش شوية طرشى يا معلم؟

رد المعلم فى ثقة بالغة: دى مسألة مزاجات بقى، عاوز طرشى يجبولك، كل شىء ترغبه نفسك يحضر على طول، أمال هى جنة ليه؟

ثم عاد المعلم رضوان يسرد قصته الجميلة والآخرون يستمعون فى لذة فائقة: بعد الأكل بقى الواحد يغسل ايديه، مفيش هناك حاجة اسمها تكسل، تغسل إيديك، النضافة واجبة هناك، وبعد كده يجيلك الحور العين، ستات زى البقلاوة، حاجة تفتح النفس، مش زى الستات اللى الواحد بيشوفهم فى السكك دول، ما يغركش الأحمر والأبيض دى مسائل بوليتيكا كلها، إنما هناك حاجة طبيعى بتاعة ربنا، وكل واحد يختار اللى على كيفه، حلاله، وعلى أد الواحد ما يحرم نفسه من الدنيا دى، على أد ما يمتع نفسه، والعين بالعين والسن بالسن.

وهتف واحد من الجالسين: الله أكبر يا معلم أد كده؟

ورد المعلم على الفور: أمال.. ما هو يعنى إيه حكاية العين بالعين دى، يعنى زى ما تعمل تلاقى، تهيص فى الدنيا وتلعب تنشوى فى نار جهنم، تمشى عدل وتشوف أوامر ربنا تتمتع زى ما بقولك دلوقت بالظبط.

وسكت المعلم رضوان قليلًا، ريثما أزاح عمامته إلى الخلف قليلًا قبل أن يقول: المهم الساعة اتناشر بالليل يكون العشا جاهز فى الجنة، تنزل تتعشى لقمة خفيفة، شوية لبن، حتة مربى، حتة جبنة، شوية زتون، لقمة عيش فينو، وتطلع تتمشى شوية فى الطراوة، وفى القمر الحلو، حاكم القمر ما يختفيش أبدا فى الجنة، يتنه منور على طول، عاوز تشوف حد، تود حد، عاوز تزور جماعة صحابك، جماعة كده كده، زى مانت عاوز.

وهرش واحد من الجالسين قبل أن يسأل المعلم رضوان سؤالًا محيرًا: لكن الجنة واسعة قوى يا معلم، الواحد هيزور الناس فيها إزاى؟

فيجيبه المعلم رضوان: ما هو كل جماعة صحاب جنب بعض، وع العموم إن كنت عاوز تشوف حد فى الجنة بس تتمنى فى نفسك وعلى طول تشوفه.

فسأله محدثه: إزاى دى بقى؟

وارتبك المعلم رضوان قليلًا قبل أن يقول: الله أهو ده اللى حصل بقى إنت شريكه.

وسكت الرجل فقد أفحمه منطق المعلم رضوان، ودار الهمس بين الجميع، وتحركت ألسنتهم بتعليقات شتى:

• صحيح يا ناس ربنا قادر على كل شىء.

• سبحانه هوه المغنى.

• يعز من يشاء ويذل من يشاء.

• ده ربك كبير.

وعندما سكتت الأصوات، وهم المعلم رضوان باستئناف الحديث من جديد، زعق الواد برهومة كالغراب: يا معلم رضوان الساعة بقت اتناشر.

وضرب المعلم يده فى جيب الصديرى فاتنزع ساعته الضخمة، كانت الثانية عشرة تمامًا، فأعادها إلى جيبه من جديد، وقام فانتحى ببرهوكة جانبًا وحاسبه على المشاريب، ثم حيا الجميع من بعيد وراح يحث الخطى على بلاط الدحديرة حتى وصل الفرن، وعندما أصبح فى فم الباب أحس بوهج النار تكاد تلهب بحراراتها حتى الجدران، ونسى المعلم رضوان كل شىء ووثب نحو الداخل على عجل، وخلع جلبابه فعلقه على رأس المسمار، ثم قفز إلى أسفل وفتح باب الفرن، فأحس كأنه فتح بوابة جهنم، وتصبب العرق على جبهته بغزارة وهو يتناول أرغفة العيش ليقذف بها داخل النار، وفى رأسه تطوف كل الصور التى رسمها بنفسه للجنة التى لا بد وأن يراها فى يوم من الأيام.

من العبث أن نعتبر ما كتبه السعدنى على لسان المعلم رضوان عن الجنة مجرد قصة قصيرة، أو حتى قصة قصيرة عبقرية.

الناقد الكبير على الراعى كان قد أخبر السعدنى شفاهة أنها أعظم قصة مصرية قرأها فى حياته على الإطلاق.

ما قرأناه يقول أكثر من ذلك، فنحن أمام معرفة حقيقية ليست بحياة البسطاء والمهمشين فى الدنيا فقط- وهؤلاء كان السعدنى يعرفهم جيدًا- ولكننا أمام معرفة دقيقة وحقيقية بما تخفيه الناس البشرية وما تتطلع إليه.

فلكل منا جنته.. ما نفتقده هو الجنة.. ولا شىء أكثر من ذلك.

المعلم رضوان رسم صورة للجنة التى يريد أن يعيشها فى الدنيا.. ولو جرب كل منا ووضع نفسه مكان المعلم رضوان وبدأ يرسم صورته الخاصة للجنة، سيجد أنه يتحدث عما حرم منه، وعما افتقده فى حياته.. وقد يكون هذا هو سر إبداع السعدنى الكبير.

فقد كان فيلسوفًا دون أن يتفلسف.

وكان عارفا بالحياة والناس دون أن يدعى شيئًا.

ركن فقط إلى كتاباته السهلة البسيطة التى للأسف الشديد لم نصل إلى جوهرها، فراح منا من يقول إنه كان هزيلًا وهزليًا وسطحيًا.. رغم أنه فعليًا لم يكن كذلك أبدًا.