عاشت حياة عامرة بالإبداع ورحلت فى هدوء

ملك عبدالعزيز.. سر الشاعرة والقاصة والناقدة

فى كتابه «نماذج بشرية» الذى صدرت طبعته الثانية عام 1951، كتب الدكتور محمد مندور فى مقدمته، وقد أصبح مندور- آنذاك- أحد أعمدة النقد والفكر والسياسة والحرية، فى مواجهة أصنام الحياة الأدبية والسياسية الرجعية، كتب يقول: «اعتدت أن أملى على زوجتى ما أكتب أو أقرؤه عليها بعد الفراغ منه، وهى أديبة تجيد النثر والشعر، وأنا شديد الثقة بذوقها الأدبى الذى أدركته فيها وهى لا تزال طالبة بكلية الآداب، ولقد كان هذا الذوق دائمًا خير عون لى على الرجوع عما تسوقنى إليه حرارة القلم عندما يتملكنى الموضوع فأندفع فى أعقابه..»، وفى ديوانها الأول «أغانى الصبا» الذى صدر فى عام 1959 يكتب قى مقدمته: «فى 4 أكتوبر سنة 1921 هبط إلى مدينة طنطا، وفى رحاب السيد البدوى، فتى ريفى من إحدى قرى مديرية الشرقية، ليلتحق بالقسم الداخلى بالمدرسة الثانوية، حيث لم تكن هناك بعد مدرسة ثانوية بالزقازيق عاصمة مديريته، وكان الفتى الريفى فى الرابعة عشرة من عمره، وقد صحبه إليها والده الرقيق القلب الذى أودعه المدرسة وأوصى به خيرًا عم إدريس فراش الداخلية، ثم استودعه الله وأدمعه مستهلات هو وابنه، وطابت للفتى الإقامة فى معهده، وتفتحت ملكاته التى تكبتها قسوة معلمى مدرسته الابتدائية بمنيا القمح، وكان الفتى يطرب أيما طرب لذلك النداء العذب الذى كان يناديه به كل صباح هو وزملاؤه التلاميذ- عم إدريس وهو يجوب العنبر فى الصباح الباكر مغنيًا:

من نال العلم وذاكر حسنت دنياه وآخرته

فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.

ولم يكن فتانا يدرى أنه فى نفس الليلة التى هبط فيها إلى طنطا قد ولدت بنفس المدينة طفلة صغيرة ستشاركه حياته وتخوض معه غمارها الصاخب، وكانت تلك الفتاة هى الشاعرة صاحبة هذه الأغانى، وكان الفتى هو محمد مندور الذى طوف ما طوف العالم فى بلاد الله، ثم هداه الله إلى هذه الفتاة عندما ابتدأ حياته العلمية كمدرس بكلية الآداب بعد بعثته الدراسية الطويلة بباريس، وكان الشعر المنبعث من شخصية ملك عبدالعزيز ومن نبراتها الهامسة هو الذى هدى روحه الظمأى إلى الجمال..»، وفى 28 مارس 1941 تزوج الأستاذ الناقد الملهم، من الشاعرة الشابة والموهوبة، ويخوضان معًا غمار الحياة الثقافية والأدبية، ويقدمان شعرًا ونقدًا على مدى سنوات وعقود معًا.

هكذا كان التقديم الأول للشاعرة الرقيقة والهامسة ملك عبدالعزيز من أكثر النقاد والمفكرين فى الساحة الثقافية المصرية آنذاك، والتى تعرّف الدكتور مندور على هذه الطالبة فى بداياته، ونشأت قصة حب ثرية بينهما، وأعجب بشعرها أيما إعجاب، ثم تزوجها، وانحاز لأسلوبها فى فى الكتابة الشعرية، حتى أن شعرها هذا ألهمه كتابًا كاملًا وهو «فن الشعر»، وأطلق فيه تعبيره الذى أصبح مصطلحًا راسخًا بعد ذلك وهو مصطلح «الشعر الهامس».

وعندما شرع فى إصدار كتابه «نماذج بشرية»، لم يكتف بإهدائه لها الكتاب، ولكنه أتاح لها أن تكتب مقدمة رصينة له، بعد أن قدمها بتلك الكلمات التى اقتبسنا منها الفقرة السابقة، وجدير بالذكر أن التقديم المطول الذى كتبته ملك، كان تقديمًا رصينًا وجميلًا ويستحق الكلمات التى كتبها مندور فى المقدمة، فبغض النظر عن الأهمية التى كان ينطوى عليها مندور نفسه، إلا أن هذا الكتاب على وجه الخصوص كان يحتوى على أهمية خاصة، وعلى جمال مفرط فى كتابته، وعلى فرادة ما فى ذاكرته، بالإضافة إلى أن مَن يتصدر للكتابة عنه، أو قراءته لا بد أن يكون محيطًا وملمًا بمادته الإبداعية، إذ إن د. مندور كان يختار شخصية من الأدب العالمى، ثم يقدّم حولها قراءة عميقة وشاملة، وتحليلًا وافيًا، شخصيات مثل دون كيشوت وفاوست، وفيجارو، وأوليس وهكذا، والذى يقرأ مقدمة ملك عبدالعزيز للكتاب، سيدرك أنها بذلت مجهودًا فى التعرّف على النصوص التى جاءت منها الشخصيات المختارة، وبالتالى قدّمت قراءة موازية ومشتبكة لكل الشخصيات، وهذا يدفعنا للقول إن مقدمة ملك عبدالعزيز للكتاب، لا تنفصل عنه بأى حال من الأحوال، وهذا الكتاب الذى صدر منذ ما يزيد على سبعين عامًا، وقرأته أجيال عديدة فيما بعد، وترك أثرًا بل آثارًا وانطباعات بالغة الأهمية فى وجدان قارئيه، رغم أن البعض راح يقول إن الفكرة منقولة أو مقتبسة بذكاء من أحد الكتّاب الفرنسيين، وليكن ذلك، لكن الأفكار والمنهجية والاختيارات وعمق التحليل والمعرفة الوافية والشاملة، كلها عناصر تخص دكتور محمد مندور وحده.

عندما تعرّف الدكتور محمد مندور على الطالبة ملك، ولم تكن قد تخرجت من الكلية، ولكن زواجها من الأستاذ كان سندًا أدبيًا وعاطفيًا واجتماعيًا، ومن المعروف أن الشاعرة الشابة، والمرهفة المشاعر، اجتهدت بقوة لكى ترقى إلى مصاف الشاعرات الرائدات، وكتبت شعرًا عموديًا، ثم تجاوزته إلى شعر التفعيلة، وجدير بالذكر أنها كتبت شعر التفعيلة مبكرًا، ولكنها لم تصدّره إلى الساحة الأدبية كنوع من الريادة، ورغم حضورها الشعرى والنقدى الواضح، إلا أنها كانت ذات صوت شعرى هامس، وذات صوت نقدى واضح، وإن لم يكن ناعمًا كالشعر، لأنه كان نقدًا سجاليًا فى كثير من صوره، كان يعلن أشكالًا من الاحتجاج، ولها فى الشأن النقدى كثير من المقالات والدراسات النقدية المهمة، وللأسف تم إهمال الجانب النقدى فى تجربة ملك عبدالعزيز من الحركة الثقافية. ورغم أن كتابة المرأة كانت مستبعدة، أو شبه مستهجنة، ولا يتم الاهتمام بها كما يحدث فى عالم الرجال، حيث كانت الدراسات النقدية فى الأدب التى تتناول الشأن الإبداعى فى تلك الفترة، لا تقترب من قريب أو بعيد من التجارب الشعرية للمبدعات، بل لم يكتفِ الباحثون بذلك فقط، بل إن عباس محمود العقاد أصدر عام 1937 كتابًا عنوانه «شعراء مصر وبيئاتهم»، وكتب فصلًا فى ذلك الكتاب، وأفصح فيه بوضوح عن عدم صلاحية المرأة لكتابة الشعر، وإن كتبت، فلا مجال لها سوى شعر الرثاء، وضرب مثالًا بالخنساء عندما رثت أخاها، وطبّق ذلك على شعر عائشة التيمورية، وهو يقصد أن النساء لا تجدن سوى اللطم والندب، وأوغل فى وجهة نظره وأفتى بأن النساء إذا كتبن إبداعًا، فعليهن أن تكتبن قصصًا مسلية، وهو يريد أن يقول إنهن يجدن الرغى والثرثرة، حيث إن رأى العقاد فى القص والسرد من الناحية، سلبى للغاية، وكان يعلى من شأن الشعر على السرد درجات عالية، وفى ظل هذا الرأى الذى كرّس له العقاد وصحبه ومن حوله، تم تجاهل تجارب كثير من الكاتبات والشاعرات، منهن جميلة العلايلى، وأوليفيا عبدالشهيد الأقصرية، حتى قوت القلوب الدمرداشية لم يكتب عنها سوى الدكتور طه حسين، وذلك لأنه كان يحب الكتابة عن المصريين والعرب الذين يكتبون باللغة الفرنسية، وكتابة قوت القلوب، لم تخل من نقد طه حسين اللاذع، وفى ظل كل ذلك المناخ المعادى لكتابة المرأة، جاءت تجربة الشاعرة المصرية ملك عبدالعزيز الثرية والطازجة، وكان فى السياق نفسه شاعرات أخريات.

وعلى سبيل المثال، كانت الشاعرة نازك الملائكة تنشر سلسلة مقالات متنوعة فى مجلة الآداب، وكانت تواجه حملة شعواء لنقدها وتخطيئها، وهذه الحملة كانت نتيجة الثقافة الذكورية المهيمنة على كل شىء فى الحياة، وبالأخص الثقافة، فلا نقاد ولا شعراء ولا كتّاب قصة ولا كتاب مسرح إلا الرجال، فعندما جاءت نازك بجديدها، واجهت تلك الحملة التى ظلّت تعانى منها حتى اعتزلت الحياة الأدبية لفترة طويلة، قبل أن ترحل فى بيتها بضاحية حدائق القبة بالقاهرة. وفى هذا السياق كتبت الشاعرة ملك عبدالعزيز مقالًا واعيًا فى عدد يوليو من مجلة الآداب عام 1959، وكان عنوانه «حول أوزان الشعر»، لكى تعقّب من خلاله على مقال للشاعرة نازك الملائكة، وكان عنوانه «العروض والشعر الحر» وأعربت فيه نازك الملائكة عن أن تطور الشكل فى الشعر العربى لم يعد العروض القديم يكفينا لنقد الأشكال الجديدة التى نمت اليوم، وبات ضروريًا أن يطوّر العروض نفسه ليواجه الشعر، واستطردت نازك لتطرح أفكارها الأولى التى شكّلت متنًا لكتابها المهم «قضايا الشعر الحر»، وفى هذا الشأن ناقشتها ملك عبدالعزيز من منطلق تضامنى، ولكنها حاولت أن تضفى بعضًا من وجهات نظرها على طروحات الملائكة، وتعتبر قراءة عبدالعزيز قراءة عاقلة ودون توتر، رغم المؤاخذات التى وضعتها حول بعض الأفكار.

وكما أسلفنا أن ملك عبدالعزيز الشاعرة الرقيقة والهامسة، كانت ناقدة حصيفة، ولها وجهها النقدى الخاص الذى لا يمكن تجاهله، وكذلك معاركها الواضحة والحادة، فعندما أجرى الكاتب عبدالعزيز صادق حوارًا مع الدكتور طه حسين فى مجلة «الرسالة الجديدة»- العدد الصادر فى نوفمبر 1955، واستفاض فى حديثه، وأوضح أن مصر لا يوجد فيها شعر ولا شعراء، وأن اللبنانيين تفوقوا على المصريين فى كتابة الشعر، وقال إن مصر انعدمت فيها الترجمة، أو تقلصت، ولكن القصة بخير، وفى الترجمة قال إن الرئيس جمال عبدالناصر هاتفه تليفونيًا، وأبدى اهتمامه بمسألة الترجمة، وعرض عليه أن ترصد الدولة مبلغًا يصل إلى مائة ألف جنيه لمشروع الترجمة.

عند ذلك، لم تصمت الشاعرة الشابة ذات الخمسة والعشرين عامًا، وقررت أن ترد وتجابه طه حسين، وكتبت مقالًا تحت عنوان «دفاع عن الشعر»، فى المجلة نفسها، وفى عددها الصادر فى فبراير 1956، ولامت الدكتور بأن ذلك الرأى ظالم جدًا، وغير عادل على الإطلاق، وأوضحت أن الشعر فى مصر بخير، ولكن تقف فى مواجهته عدة عقبات، العقبة الأولى تتعلق بالنشر، فدور النشر أصبحت تخشى نشر دواوين الشعر، خوفًا من الخسارة، فهناك عشرات الشعراء المعطلة دواوينهم، وتكدست أدراجهم، وذكرت عددًا من الشعراء منهم الدكتور عبدالعظيم أنيس الذى كان يكتب الشعر فى ذلك الوقت، وقالت إن تلك العطلة تجعل الشعراء يتوقفون عن الكتابة الشعرية، فضلًا عن أن مجلات الأدب الشائعة فى مصر لا تزيد عن مجلة واحدة، وهى مجلة «الرسالة الجديدة»، وهى لا تستطيع أن تستوعب كل ما يكتبه الشعراء المصريون، وهذه أزمة عنيفة تواجه الشعر والشعراء، أما المشكلة الأخرى، فهى النقد والنقاد، وأوضحت أن نقد الشعر لم يصبح مثلما كان عليه فى عقدى الأربعينيات والخمسينيات، وواجهت طه حسين قائلة له إنه هو شخصيًا لم يتناول نقد الشعر منذ أن تناول ديوانى «وراء الغمام» لإبراهيم ناجى، و«الملاح التائه» لعلى محمود طه، وهذا منذ أكثر من عشرين عامًا، وليس هو فحسب الذى يتجاهل نقد الشعر، بل الكثير من النقاد، بل إنه- أى طه حسين- الذى أثنى على القصة فى مصر، لم يتناول رواية مصرية- فى ذلك الوقت- بالنقد، إلا رواية «زقاق المدق» لنجيب محفوظ منذ عامين فقط، رغم أن الرواية صدرت منذ عشر سنوات خلت، وقالت إن طه حسين لم يكتب نقدًا لرواية نجيب محفوظ، إلا بعد حضور طه حسين فى ساحة الأدب والرواية، فضلًا عن أنها تحدثت بشجاعة عن غزارة شعر الماضى الركيك، وقلّة شعر الحاضر الجيد، وقالت إن كل متابعى الشعر كانوا يطلبون من الشعراء أن يكتبوا فى المناسبات، الرثاء والمديح والمناسبات السياسية الكثيرة، وهذا ما كان يفعله كثير من شعراء الماضى، أما الحاضر فشعراؤه كانوا بعيدين عن ذلك، وبالتالى كانت الذائقة لا تستحسن ما يكتبه الشعراء الجدد، وفى نهاية المقال المهم، قالت إنها تأمل فى أن يكون طه حسين لجأ إلى حالة الهجوم تلك، ليس للتقليل من شأن الأدب فى مصر، بقدر ما كان يريد حث الأدباء على أن يزدادوا حماسًا، ويجودوا من كتاباتهم.

وللأسف فالحالة الذكورية السلطوية المهيمنة، والتى تجعل من الثقافة بشكلها العام، إرثًا ذكوريًا لا يحيط به سوى الرجال، ولا يتبوأ منصته سوى هؤلاء الذين فرضوا سيطرتهم على كل شىء، وهذا الأمر لا ينفصل بأى شكل من الأشكال عن النظرة العامة للمرأة، ولذلك ضاعت ملك عبدالعزيز فى ذلك الاستقطاب الذكورى، فلم ينتبه لها النقاد كما انتبهوا لغيرها من المتزاحمين على ساحة الشعر، ورغم أن دواوينها الشعرية تشكل زخمًا إبداعيًا واضحًا فى الشعرية العربية عمومًا، والشعرية النسوية خصوصًا، إلا أنها لم تشغل مساحة فعّالة فى المشهد النقدى، ولست مقتنعًا بالفكرة البلهاء التى تقول: «إن المبدع الجيد، ستفرض إبداعاته نفسها على الحاضر والماضى والمستقبل»، كما أن تلك الرؤية تقول: «لا توجد أى قوة تمنع إبداعًا أو أديبًا مهيمنًا من التحقق على مستوى التاريخ»، وهذا كلام هراء أيضًا، بدليل أننا أكبر مورد روايات للسينما المصرية هو الأديب يوسف السباعى، رغم اتفاق الجميع على انخفاض قيمة ومستوى كتاباته، وبالطبع غيره، ولكننا لم نشاهد روايات عظيمة مثل «أيام الإنسان السبعة» لعبدالحكيم قاسم، وغيره بالطبع، وللأسف هذه الروايات بفضل ترويجها عبر السينما والراديو والتليفزيون، هى التى شكلت وجدان المصريين لأجيال متعاقبة، وربما تلعب دورًا حتى الآن، وليذهب الكتّاب الجادون إلى جحيم النسيان.

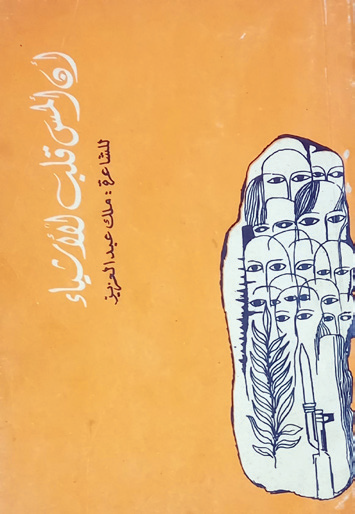

وملك عبدالعزيز التى كتبت الشعر، وأصدرت عدة دواوين مهمة للغاية، منها «أغانى المساء، وأغنيات لليل، وقال المساء، وأن تلمس قلب الأشياء، وبحر الصمت»، وكتبت أجمل القصائد فى المجال الوطنى والعاطفى والاجتماعى، وراحت قصائدها تشكل منحى إبداعيًا يطول فيه الشرح والتحليل والتشريح، وتلك الشاعرة التى كتبت كل ذلك الشعر، كتبت القصة أيضًا، نشرت لها مجموعة قصصية عنوانها «الجورب المقطوع» عام 1961، وقدم لها الأديب يحيى حقى، وقد أثنى عليها قائلًا: «.. وهى شاعرة مرهفة الحس تحتل مكانة مرموقة بين شعراء الجيل الحاضر، والصلة بسن القصة القصيرة والشعر وثيقة لأنها- دون الرواية- إذا سمت، تطلبت لها لحنًا واحدًا شاملًا لمختلف إيقاعات جملها المتتابعة». ظلّت ملك عبدالعزيز تواصل مسيرتها الشعرية والنقدية من خلال كتاباتها، ومن خلال تصدرها لعدة مواقع أدبية وصحفية، وكانت عضوًا فعّالًا فى لجنة الشعر، وكما كانت تعتنى بما تكتب، كانت تعتنى بألقها وحضورها حتى فى شيخوختها السبعينية، وحتى النهاية التى اختارها لها الله، كانت نهاية أنيقة رغم الموت، إذ سقطت عليها شجرة وارفة فى حى المنيل، فماتت على الفور فى 28 نوفمبر 1999، ولم يحتفِ بها إلا الأصدقاء الذين كانوا يعرفون مكانتها الأدبية، وعلى رأسهم الشاعر الراحل فاروق شوشة، الذى كتب مقالًا مطولًا عنها. ورغم صدور أعمالها «الناقصة» عام 2011 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلا أن ذلك الصدور لم يحتفِ بصدور موازٍ للقيمة الشعرية الباذخة، سوى بضع متابعات نقدية سريعة، وربما من أجمل ما كتب من ذلك القليل، ما كتبه الشاعر محمود قرنى آنذاك، وأشار فى مقاله إلى الإهمال المتعمد لها، والذى ينطلق من ذهنيات ومناخات ذكورية ظالمة، ومن ثم أتمنى فى القريب العاجل أن نحتفى بالشاعرة الكبيرة التى لا يمكن إدراك كامل الحركة الشعرية المصرية والعربية دون قراءتها بدقة وعمق، خاصة ونحن فى ذكرى رحيلها الخامسة والعشرين، وعلى لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة أن تحتفى بتلك الذكرى.