شيخ حارتنا.. فى محبة محمد التابعى.. الأستاذ الذى علمنا جميعًا السحر

بين أوراقى الخاصة أحتفظ بقصاصات صحفية متفرقة بتوقيع محمد التابعى، أعود إليها بين الحين والآخر، أقرأها مرة بعد مرة، وأردد بينى وبين نفسى منتشيًا بأن شيخ حارتنا الكبير هو هذا الكاتب الصحفى الذى وضع الصحافة المصرية على أول طريق بريقها وألقها وتألقها وزهوها وزهوتها.

محمد التابعى.. تتضاءل إلى جوار اسمه كل الألقاب والصفات والتوصيفات والسمات.

عاش التابعى سبعين عامًا «١٨٩٦– ١٩٧٦» لكنه يعيش فى عمر كل من يخوض غابات الصحافة المتشابكة على طريقته، حيث المهنة التى تشتبك مع الحياة فتشكلها كما تحب، ولا تخضع لما يراد لها ومنها، وحتى لو كمنت أحيانًا، فإنها لا تفعل ذلك إلا لتحافظ على بقائها، ثم سرعان ما تسترد عافيتها فتنتفض طاردة عن كاهلها ما ظن الجميع أنه قدرها.. فالصحافة الحقيقية تصنع أقدارها بنفسها.

يخطئ كثيرون ممن كتبوا تاريخ محمد التابعى عندما يذهبون إلى أنه بدأ الكتابة للصحافة بالنقد المسرحى، فقد كانت بدايته على صفحات الصحف السياسية، وهى البداية التى جاءت بالصدفة، كما جاءت كتاباته فى النقد المسرحى بالصدفة أيضًا.

فى العام ١٩٢١ كان التابعى يعمل موظفًا فى مجلس النواب، عمره وقتها كان ٢٥ عامًا، وبينما كان يقرأ جريدة «الإيجبشيان ميل» وجد بها مقالًا يهاجم الشباب المصرى الذى يقوم بمظاهرات ضد الإنجليز، ويعيب عليهم حماسهم فى التظاهر، وبأن ما يفعلونه سيضيع هباء، فلا فائدة ترجى من ورائه.

استفز التابعى ما قرأه، فقرر أن يكتب ردًا عليه، وبالفعل أرسل إلى الجريدة مقالًا مطولًا يدافع فيه عن الشباب، ويهاجم الجريدة التى رأى أنها تعمل ضد الشعب المصرى.

وقّع التابعى مقاله بـ«MTM» وهى حروف ترمز لاسمه محمد التابعى محمد، وقد لجأ إلى هذه الحيلة، لأنه كان ممنوعًا عليه أن يكتب للصحف، وهو يعمل موظفًا فى مكتب النواب، ولم يتوقع أن تنشره الجريدة، لكن المفاجأة أنها نشرته واحتفت به.

قرر التابعى أن يواصل مقالاته، فكتب عن الموظفين الإنجليز الذين يستنزفون أموال الدولة، ولا يقومون بأى عمل يستحقون عليه هذه الأموال.

ولم يكن لديه أمل فى نشر المقال، لكن المفاجأة حدثت مرة ثانية، فقد نشرته الجريدة وفى مكان بارز ولم تعلق عليه بشىء.

فتح النشر شهية محمد التابعى، الذى أرسل إلى الجريدة بمقالات أخرى عن الإنجليز فى مصر واستبدادهم وإصرارهم على تخصيص أحد الأندية «نادى التيرف» لهم وحدهم وحرمان المصريين من دخوله، كما كتب منتقدًا احتكار الموظفين الإنجليز للوظائف المهمة فى الدولة، وكانت تلك الرسائل تنشر تباعًا باحتفاء كبير من الجريدة.

مقالات التابعى السياسية الحادة جعلته يقترب من «فيليب أورفارل» رئيس تحرير «الإجيبشيان ميل»، فصارا صديقين، وعلى هامش هذا القرب دعاه «أورفارل» إلى مشاهدة مسرحية «غادة الكاميليا» على مسرح رمسيس الذى أسسه يوسف وهبى.

بعد العرض سأل «أورفال» التابعى عن رأيه فى المسرحية.

فقال له: روزااليوسف أجادت فى دور «مارجريت»، وعزيد عيد أبدع فى دور «دوفال»، أما يوسف وهبى فقد أخفق تمامًا فى دور «أرمان».

نظر إليه «أورفال» وقال له: ما رأيك أن تكتب رأيك هذا لننشره فى مجلة «سفنكس»؟ كان فيليب يصدرها إلى جانب «الإجيبشيان ميل».

كتب التابعى، فغضب يوسف وهبى، وطلب من السيد على الكاتب بجريدة «النظام» التى أصدرها حزب الأحرار الدستوريين أن يرد على التابعى الذى وجد نفسه مضطرًا لأن يرد على مقال «النظام» فى أول مقال له باللغة العربية نشرته له جريدة السياسة.

وكأن الكتابة فى النقد المسرحى كانت مثل النّداهة، فواصل التابعى الكتابات الفنية فى صحف الأهرام والسياسة والبلاغ واللواء، وكان يوقعها باسم «حندس».

فى العام ١٩٢٥ عندما فكرت روزاليوسف فى إصدار مجلة تحمل اسمها، فكرت فى محمد التابعى ليعاونها ويكون شريكًا لها، وعلى أرض روزا وضع التابعى كل ملامح وبذور الصحافة الحديثة.

طبعت روزاليوسف من العدد الأول من مجلتها أربعة آلاف نسخة، بيع منها ٥٠٠ نسخة، وتبقت ٣٥٠٠ نسخة.

أدرك التابعى سر هذه النكسة، فقد كان الجمهور ينتظر من مجلة تحمل اسم ممثلة محبوبة ومشهورة أن تكون خفيفة الظل، ولكن العدد الأول كان مملوءًا بمقالات فى الأدب والفن التشكيلى، ووصف التابعى المجلة بحالتها تلك بأنها «صعبة الهضم».

وأدركت روزا أنها فى مأزق كبير، فمع كل صباح كان البريد يحمل لها خطابات من قراء مليئة بالاحتجاجات على مقالات الفن المجرد، وتطالبها بأن تصبح روزاليوسف كغيرها من المجلات التى تدخل الكواليس، وتنقب عن الأسرار الشخصية، وتذيع الفضائح الفنية.

كانت روزا عنيدة، تريد لمجلتها أن تنافس، وفى الوقت نفسه تحتفظ بخطها التحريرى الوقور، لكنها استسلمت، فسمحت للتابعى أن يكتب بابًا ثابتًا فى المجلة بعنوان «طورلى»، كان يعلق فيه على الأخبار الفنية والسياسية بطريقة ساخرة، لكنها كانت تحد من شطحاته ورغباته المهنية.

كتب التابعى عن خلافه مع روزا، قال: تأمرنى صاحبة المجلة أن أكتب الصفحة بشرط ألا أعرض بأحد أو أسب أو أقدح أو أتملق أو أنتقد، ثم تقول لى: فيما عدا ذلك فأمامك الميدان فسيح لتكتب ما تشاء.

ويعلق التابعى ساخرًا: أكتب ما أشاء؟ وماذا أبقت لى لأكتب عنه؟ تقوم بيننا المناقشة وهى دائمًا حادة، تبدأ من القرار وترتفع إلى جواب السيكا، فإذا طالت المناقشة ورأت هى إقفالها عمدت إلى طريقتها الخاصة فى الإقناع، وهى أن تنظر بعين إلى أكبر وأضخم قاموس على المكتب، ثم تنظر وهى تحرك يدها بحركة عصبية، فإذا لم تصلح هذه الطريقة فى الإقناع عمدت إلى النشافة أو الدواية أو أى شىء آخر ما قد يكون قريبًا إليها، وهكذا تنتهى المناقشة دائمًا بانتصارها وانهزامى.. ثم أكتب.

قرر التابعى أن يقوم بانقلاب فى روزاليوسف، عندما كان يجلس على مقهى فى شارع عماد الدين، وسمع بائع صحف ينادى بصوت عال: روزااليوسف بنكلة، أى بمليمين فقط.

سأل المسئول عن إدارة المجلة عن حكاية النكلة، فلم يكن هذا سعر المجلة، فأخبره أنه اضطر إلى بيع المرتجع بـ«الأقة»، لأنه كان فى أشد الحاجة إلى مال يشترى به ورقًا للطبع ولدفع أجرة العاملين وحفر الكليشيهات، ولم يتحدث عن المحررين، لأن التحرير كان مجانًا.

انتهز التابعى فرصة سفر روزا إلى باريس لينفذ انقلابه، فغير وبدل، منع نشر المقالات الفنية المجردة والأدبية الجافة، وبدأ فى نشر مقالاته فى النقد المسرحى بعد أن كان ينشرها فى الأهرام، واستبدل الصور التى كانت تنشرها المجلة لقدامى الرسامين مثل «تسيان» و«ليوناردو دافتشى» على غلافها، بصور للممثلين والممثلات المصريين.

وخلال أسبوع ارتفع توزيع المجلة ليصل إلى أربعة آلاف نسخة فى الأسبوع، وبدأت الأرباح تغطى المصاريف من ورق وطبع وحفر كليشيهات.

عندما عادت روزاليوسف من باريس راق لها ما فعله التابعى، وكانت المفاجأة أنها قررت تحويل المجلة إلى مجلة سياسية، وتحويل التابعى نفسه إلى كاتب سياسى، ومن هنا لم يفطن كثيرون إلى أنه لم يتحول إلى السياسة، ولكنه عاد إليها مرة أخرى.

يروج بعض مؤرخى الصحافة المصرية لأسطورة تحويل روزاليوسف لمحمد التابعى إلى كاتب سياسى، وأنها قالت له، لا فرق بين الفن والسياسة، فبدلًا من أن تكتب عن يوسف وهبى ستكتب عن زيور باشا، ولم يكن هذا صحيحًا، فقد كان التابعى كاتبًا سياسيًا قبل أن يعمل إلى جوار روزا.

بدأ التابعى يضع ملامح الصحافة الجديدة، اخترع بابًا أطلق عليه «مسرح الصحافة»، وكانت أخباره مأخوذة من الصحف، ولكنه كان يعلق عليها بأسلوبه، واتبع فى كتابة هذه الأخبار نفس الأسلوب الخفيف الذى كان يكتب به أخبار الفن وصفحة «طورلى»، ثم بدأ ينشر أخبارًا سياسية من مجلس النواب الذى يعمل فيه.

وضع التابعى بذور المسارين الكبيرين فى الصحافة المصرية.

مسار الصحافة الخبرية التى تسعى وراء السبق، وزرعه فى قلب وروح مصطفى أمين، ومسار صحافة الرأى والتحليل، وزرعه فى قلب وروح محمد حسنين هيكل.

لم تخرج الصحافة المصرية حتى الآن عن هذين المسارين، وهو ما يجعلنى أتعامل معه على أنه شيخ حارتنا الذى له بصمة على كل التجارب الصحغية التى كانت والتى ستكون.

يلخص لنا محمد حسنين هيكل فضل محمد التابعى علينا جميعًا ببراعة.

فهو ليس صاحب مدرسة، ولكنه صاحب المدرسة.

يقول هيكل: يقال عن رجل إنه صاحب مدرسة فى علمه أو فنه إذا وصل تأثيره فى مجاله إلى درجة يختلف بها ما بعده عما قبله، بمعنى أنه إذا حذف دوره من المجرى العام للتطور انقطع الخط على فجوة واسعة، وهذا نموذج التابعى، فقد اختلف مجال الكتابة الصحفية بعده عما كان قبله، وفى هذا الاختلاف بين السابق واللاحق يتبدى حجم تأثيره، مثله فى ذلك مثل غيره من مستواه فى مسيرة أى علم أو فن.

ولأنه كان سباقًا فى كل فن من فنون الصحافة المصرية، فإننى أحتفى به على طريقتى، إذ أقدم لكم أول كتاب صدر له.

نعرف للتابعى كتبًا كثيرة ومهمة منها من أسرار الساسة والسياسة، بعض من عرفت، أسمهان تروى قصتها، حكايات من الشرق والغرب، رسائل وأسرار.

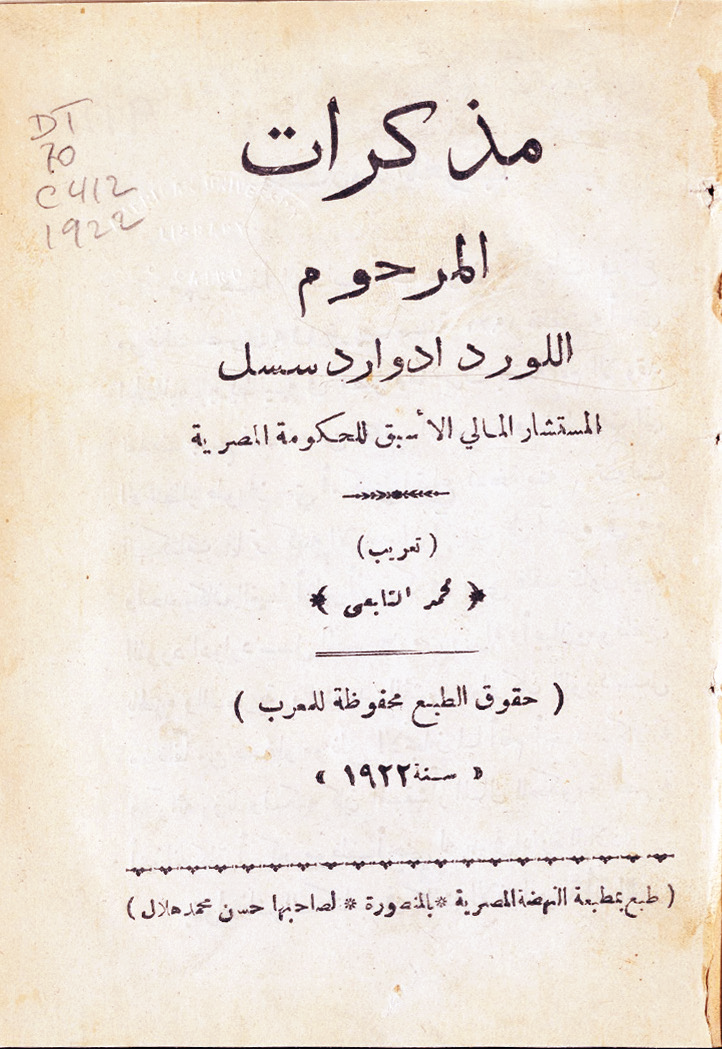

الكتاب الذى أحدثكم عنه هو كتاب «مذكرات اللورد سيسل» الذى صدر فى العام ١٩٢٢، أى أن عمره ١٠٢ سنة، وقام التابعى بتعريبه، وانتقد ما جاء فيه، فاللورد سيسل كان المستشار المالى للحكومة المصرية، وحمل على الشعب المصرى منتقدًا وساخرًا وهو ما دفع التابعى لأن يقدمه مدللًا به على الصورة التى كان ينظر بها الإنجليز للمصريين.

كتاب عمره 102 سنة عرّبه التابعى.. أوقاع فراغ موظف مصرى

خلال العام ١٩٢١ كان اللورد «سيسل» قد أصدر مذكراته، وحصل عليها محمد التابعى وقام بتعريبها وأصدر أول كتاب له عام ١٩٢٢، وكان عنوانه «مذكرات المرحوم اللورد إدوارد سيسل.. المستشار المالى الأسبق للحكومة المصرية».

فى مقدمة الكتاب يحكى لنا محمد التابعى قصة ما جرى.

يقول: ظهر هذا الكتاب تحت عنوان «أوقات فراغ موظف مصرى» فى خريف سنة ١٩٢١ فتلقفته أيدى الجالية البريطانية فى مصر، وما مرت بضعة أيام إلا وقد نفدت جميع نسخه من مكاتب العاصمة، واضطررت إلى الانتظار طويلًا حتى أمكننى ابتياع نسخة منه، تناولت الكتاب فما تركته إلا بعد أن أتيت على آخره فى يوم واحد.

ويضيف التابعى: كان الغيظ أظهر أثرًا تركه فى نفسى، فلقد تناول فيه اللورد إدوارد سيسل المصريين من وزراء وأعيان وموظفين بالهزء والسخرية والتنديد والتشهير، ولو كان اللورد سيسل موظفًا من صغار موظفى الإنجليز لما أقام أحد لكلامه وآرائه وزنًا، ولكنه كان المستشار المالى للحكومة المصرية، أى أنه كان أكبر موظف أجنبى له يد فى إدارة البلاد.

ناشر الكتاب قال، فى كلمته الافتتاحية، إن اللورد سيسل كتب هذه الصور بقصد تسلية أهله وأنه لم يكن ينوى نشرها.

ويعلق التابعى على ذلك بقوله: أنا أصدقه فى ذلك لسببين.

الأول أن لغة الكتاب ليست باللغة المتينة الصحيحة السليمة التى تكتب بها الكتب المنوى طبعها ونشرها، بل هى لغة مفككة الأسلوب، تغلب فيها العامية.

والثانى أنه مهما كانت آراء اللورد سيسل فى مصر ورجالها فما أظنه، وقد عاش من خبرات هذا البلد زمنًا طويلًا كان يبلغ به نكران الجميل والاستهانة بعواطف المصريين إلى حد أن يسخر بهم ويضحك منهم علانية، ويقذفهم فى وجوههم بتلك المطاعن والمثالب التى حواها كتابه.

تحدث التابعى مع صديق إنجليزى عن الكتاب، وقال له إن: اللورد سيسل لم يرحم أحدًا فى كتابه هذا، بل تناول الجميع من مصريين وإنجليز وأوروبيين، فما نجا واحد من قوارص لدغه وتهكمه، لقد ضربنى بحجر وكذلك ضرب آخرين، ولا يمنع عنى الألم علمى بأنى لست المصاب الوحيد؟

تناول اللورد إدوارد سيسل المصريين من وزراء وأعيان وموظفين بالهزء والسخرية والتنديد والتشهير

فرد عليه صديقه الإنجليزى: ولكنه لم يكن ينوى نشر تلك الصفحات.

قال له التابعى: هذا أمر ثانوى، سواء كان ينوى نشرها أو لم يكن، فهذه هى آراؤه فى المصريين، وهذا مبلغ تقديره لوزرائنا وأعياننا وموظفينا.

أقنع التابعى نفسه بأن هذا رأى صديق أراد الدفاع عن اللورد سيسل، ولكن ليس كل الإنجليز يرون رأيه، فقد تحدث مع إنجليزى آخر من كبار موظفى الحكومة المصرية فى شأن الكتاب، وما حواه، فكان آخر ما قاله عن اللورد سيسل: لقد لدغ اليد التى أطعمته.

فكر التابعى فى تعريب الكتاب ليُطلع المصريين على آراء اللورد سيسل فيهم، وعرض الفكرة على صديقه جلال حسين، ودعاه إلى الاشتراك فى العمل، فمدح الفكرة، ولكن عرضت له بعد ذلك مشاغل لم يستطع معها الاستمرار فى التعريب، فانفرد التابعى بالعمل، وفكر فى البداية فى تعريب الكتاب كله، ولكنه انتهى إلى الاكتفاء بتعريب ما يهم المصريين معرفته، فعرّب الجزء الذى جاء تحت عنوان «حياتى اليومية» وبعض أجزاء أخرى تتعلق بمصر والمصريين.

اللورد سيسل لم يرحم أحدًا فى كتابه بل تناول الجميع من مصريين وإنجليز وأوروبيين

يعترف التابعى بأن لغة «اللورد سيسل جاءت ضعيفة، بل وربما سقيمة، وهو لا يحاول انتحال الأعذار له، ولكنه قال ذلك انصافًا لنفسه، فالكتاب مكتوب بما يسمونه فى اللغة الإنجليزية (المضارع التاريخى)، وليس بالذى تأنس وتلين إليه اللغة العربية، كما أن روح السخرية والتهكم الإنجليزية المحضة التى تتخلل الكتاب من أوله إلى آخره صعب جدًا نقلها إلى اللغة العربية بلغة متينة صحيحة».

ويعترف التابعى أيضًا بأن أضعف ما فى تعريبه للكتاب كان العنوان الذى صدر به الكتاب، فالعنوان الأصلى كان مناسبًا وهو «أوقات فراغ موظف مصرى»، لكن الناشر أصر على تسمية الكتاب «مذكرات اللورد إدوارد سيسل»، مع أنه ليس بمذكرات بالمعنى المفهوم.

فى هذه الفترة كان محمد التابعى قد أصبح صديقًا مقربًا من المستر «فيليب أورفال» رئيس تحرير جريدة «الإجيبشيان ميل»، الذى رحب بمقالاته التى كتبها ضد الإنجليز، وعندما عرض عليه تعريبه للكتاب، رحب به، بل وأصر على أن يصدر الكتاب بكلمة عن «اللورد إدوارد سيسيل»، الذى عرفه عن قرب.

يقول «أورفال»: بدأت علاقات اللورد إدوارد سيسل بالقطر المصرى كرجل جندى، وانتهت كمستشار مالى للحكومة المصرية، وليس فى هاتين الوظيفتين ما يجعل تعاقبهما يبدو طبيعيًا، ولكن عندما سئل إنجليزى خبير أن يفسر كيفية وصول اللورد سيسل إلى منصبه الأخير كان جوابه: لأنه من سلالة سيسل، وبدا عليه الاعتقاد بأن ذلك التعليل فيهما يدعو إلى الاقتناع.

ويضيف «أورفال»: حقيقة إن أفرادًا من أسرة سيسل شغلوا مدة مئات من السنين مناصب رفيعة فى حكومة إنجلترا، وإن كل تاريخهم الوراثى وتربيتهم وتقاليدهم تؤهلهم لمثل تلك المناصب، ولكن اللورد إدوارد كان يختلف من بعض الوجوه على الأقل عن معظم أفراد أسرته، لا سيما ما يملكه من الفكاهة الشيطانية التى تبدو فى صفحات كتابه وتكسبها ملاحة وبهجة.

لا يتطرق «أورفال» لإبداء أى حكم على حياة «سيسل»، باعتبار أن هذا موضوع يترك للتاريخ، ولكنه يهتم كما يقول بأخلاق الرجل الذى وضع هذا الكتاب الذى جاء كمفاجأة مدهشة لكل عارفيه، لأنه من الغريب أن أقرب إخصائه لديه لم تكن تخامرهم أقل فكرة- حتى فى أحاديثه معهم- عن أنه يملك شيئًا من القدرة على السخرية.

فبالرغم من مولده وتربيته الأرستقراطية المتناهية فقد كان رجلًا ذا نزعة وميول ديمقراطية، وهو ما لم يكن يتلاءم مع الوسط الرسمى الجاف الذى كان يختلط معه، أو الذى كان يجب أن يختلط معه، ولذلك لم يكن من الغريب أن يحاول هؤلاء الحط من شأنه بقولهم عنه إنه يختلط بالعامة من الناس، وسواء كان فى النادى أو عندما كان يلعب بعض الألعاب، فإنه كان يختلط وينشئ صلات مودة وصداقة مع أى فرد يميل إليه من بين الطبقة العادية البسيطة، بدلًا من قصر صلاته على أهل الطبقة التى تساويه تقريبًا فى المركز والوظيفة، لذلك فإن النتيجة كانت أنه أصبح غير محبوب.

ويقارن «أورفال» بين ما عرفه وسمعه عن «سيسل» والشخصية التى كتب بها كتابه، فلا يجد من الصعب أن يستنتج أنه كان يشعر بالوحدة والضجر بل والسآمة من المظاهر الكاذبة التى تملأ جو القاهرة، والملل من القيود التى تكبل الحياة الاجتماعية بين الأوساط والجاليات الأوروبية، وأنه كان يحاول الترويح عن نفسه بوضع هذه الصور التى تنبعث منها الفكاهة والمجون المتناهى لا لغرض سوى تفكهة أسرته، ولم تكن لديه أدنى فكرة عن نشرها عندما قام بكتابتها، ولذلك يجب أن تؤخذ فى مجموعها كصور هزلية فقط، فهى غير موجهة نحو أى أفراد معينين ولا هيئات معينة، فالكل ناله على حد سواء نصيب من قوارص فكاهته اللاذعة.

وحتى يوضح «أورفال» جانبًا آخر من خلق اللورد سيسل فإنه يورد ملاحظة أبداها قبيل رحيله من مصر إلى سويسرا، حيث مات بداء الصدر الذى لازمه طويلًا، وكان يرجو الشفاء منه فى جبالها.

ففى مأدبة وداع أقامها له أحد أقدم أفراد الجالية البريطانية فى القاهرة، حدث أنهما بعد الانتهاء من العشاء جلسا لوحدهما يتجاذبان أطراف الحديث عن المسائل المصرية، فكانت آخر كلمة قالها سيسل وهو يهم بالقيام: إنى ما كنت لأمكث لحظة واحدة فى هذه البلاد لو لم أكن على يقين من أن هؤلاء القوم سيصبحون يومًا ما أكفاء لإدارة شئونهم بأنفسهم.

وقبل أن نقرأ بعضًا مما قاله سيسل فى كتابه، فمن المهم أن نتعرف عليه.

فقد ولد عام ١٨٦٧، وكان رابع أبناء الماركيز الثالث من «آل سالسبورى» رئيس الوزراء الذى اشتهر فى عهد الملكة فكتوريا، تلقى علومه فى كلية «إيتون»، ثم اندمج فى صفوف حرس الجرناديير فى سنة ١٨٨٧، واشترك فى حملة دنقلة سنة ١٨٩٦، وحاز فى أثناء خدمته فى صفوفها على النيشان المجيدى الرابع وميدالية الخديوى، ثم صحب البعثة الخصوصية التى أوفدت برسائة السير «رنل رود» إلى منليك ملك الحبشة فى سنة ١٨٩٧، ثم خدم فى صفوف الحملة المصرية التى جردت فى سنة ١٨٩٨ ومن ضمنها حملة عطبرة، ثم اشترك فى حرب جنوب إفريقيا من سنة ١٨٩٩ إلى سنة ١٩٠١.

عُين بعد ذلك وكيلًا عامًا لحكومة السودان، ومديرًا للمخابرات فى القاهرة، فوكيلًا لوزارة الحربية، فوكيلًا للمالية، إلى أن عيّن مستشارًا للمالية فى سنة ١٩١٢، وظل يشغل هذا المنصب حتى توفى بعد ذلك بسبع سنوات، وقد أنعم عليه بالوشاح الأكبر من نيشان النيل سنة ١٩١٨.

الآن يمكننا أن نستمع إلى بعض ما قاله اللورد سيسل.

خادم غريب ينتمى إلى أمة عجيبة

أول ما أشعر به فى الصباح ضجة مرتبكة، فهناك زلزال وقد أخذت الدار فى الهبوط والانهيار، وهناك تدور رحى معركة وقد أخذوا فى قذف الدار بالقنابل، على أنها حالما تعود إلى حواسى أشعر بأنه ليس هناك سوى خادمى.

خادمى هذا يبلغ من الطول أربعة أقدام، وتبلغ زنة جسمه كلب صيد كبير، ولكنه يُحدث غوغاء وضجيجًا أكثر مما يحدثه مارد من الجان، فلم يأت مرة حتى الآن إلى الغرفة إلا ويحدث صوتًا مزعجًا أو يتعثر فى طريقه بشىء ما، وهذا الشىء يكون تارة المائدة أو مقعدًا، وفى بعض الأحيان تراه يقوم بعمله العجيب وهو إن تعثرت قدمه ووقع على المائدة يقلب الشاى ويقفل الباب بشدة، كل ذلك بحركة واحدة.

وقد نجح بعد تمرين دقيق مدة أعوام فى اكتشاف كيفية تساقط لباس من الصوف على سجادة سميكة، وجعله يحدث صوتًا يشبه صوت وقوع لوح من الخشب على أرض من البلاط.

هو مخلوق غريب ينتمى إلى أمة عجيبة، أهلها أناس لا تاريخ لهم بالمرة، فهم أقدم من قدماء المصريين، ولكنهم عاشوا منذ أن انبثق فجر التاريخ، وهم يشتغلون فى تكسير الخشب وجر الماء من الآبار، إنتاج عدد لا حد له من الخدم والحراس والسياس والطهاة، ولكنهم لم ينتجوا من بينهم قط رجلًا عظيمًا أو حتى على شىء من العظمة- هم قوم أذكياء، وكذلك إذا لم تفسد تربيتهم، مخلصون وليسوا مجردين من بعض الفضائل، ولكن ينقصهم ذلك الشىء الذى يساعد بعض العبيد أحيانًا على تنسم السلطان والعظمة بين بنى جلدتهم.

وإنى أقول إنهم لدرجة ما ذو فضائل، هذا إذا لم يفسدوا، ولكن يجب ألا يغيب عن الذاكرة، أنهم جميعًا فاسدون على وجه ما، وهم يختلفون آدابًا وأخلاقًا من خادم الباشا العجوز وهو خادم محترم فاضل، لا عيب فيه اللهم إلا النقائص الشرقية المألوفة والقليل التافه من قلة الأمانة إلى ذلك المخلوق الذى هو عار على الإنسانية، والذى يستخدمه السائح الأمريكى فى فصل الشتاء.

وإنه من أكثر المناظر سرورًا لنا نحن معشر المقيمين فى مصر أن نرى الشابات الأمريكيات يتجاذبن أطراف الحديث، ويتبادلن النكات مع رجال يأبى الواحد منا أن يكلم أمثالهم إلا إذا كان ذلك لكى يطردهم من حضرته.

أما خادمى فهو من خيرة الخدم على نقيض خدم أغلب أصدقائى.

وإنى لا أستطيع أن أفهم كيف أن أناسًا قد عاشوا مدة طويلة فى هذه البلاد مثل جونس وسميث وروبنسون يقبلون خدمة هؤلاء الأوباش الذين يشتغلون لديهم، وقد يكون ذلك فيما أظن لأن قليلًا منا من هم حقيقة قادرون على الحكم على الأخلاق أو تفهم هؤلاء الناس أو المصريين فى هذا الصدد، ولقد سمعت فعلًا جونس وهو يتكلم عن خادمى بألفاظ ذم وقدح شديدة، إنى أعترف بأنه ليس كاملًا بأى وجه من الوجوه، ولكن إذا قورن بأحمد خادم جونس فإن خادمى سليمان يبدو ملاكًا من نور.

بقشيش.. كل شئ فى مصر بالقشيش

أجد ماء الحمام باردًا، فأزعق على سليمان فينكر توًا أن الماء بارد، ولكننى لما أدخل المطبخ وأريه أن الغلاية تكاد تكون بالكاد دافئة، يقول إنها غلاية رديئة جدًا، فقد كانت فيها حامية مدة الساعتين الأخيرتين، وأن كمية الفحم التى استعملها هى حقًا من دواعى الخجل، وهو ما أوافقه عليه، ولكن ذلك لأنى لا أُمونه بالفحم وحده فحسب، بل وعائلته وأصدقائه أيضًا، فإنه يلوح لى من فواتير حساباتى أن لهم فرنًا دافئًا يتمتعون به فى بقعة ما، أفتح باب الغلاية، وأشير إلى الخشب الذى لم يلتهب بعد تمامًا فيستعيذ سليمان بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بأن الخادم الآخر هو الذى فعل ذلك، ويذكر مظالم وقبائح ذلك الشاب العديدة، ولكننى أضع حدًا لهذا باستنزالى اللعنات على سليمان، وكل فعاله وأذعن نفسى لأخذ حمام فاتر.

من المستحيل على المصرى أن يستفيد من التجارب أو يستطيع التفكير عندما يكون الجو باردًا

ولما أنتهى من لبس ثيابى أرسل فى طلب عربة تقلنى إلى النادى، لأننى قد تنازلت نهائيًا عن فكرة الإفطار فى المنزل، فسليمان يتصور نفسه طباخًا ولكنه مخطئ، لأنه إن تكن مواهبه الطبيعية فى هذا الصدد فإنها قد ضاعت إزاء رغبته فى الاكتفاء بما حصله فى حداثة سنه، ولا يمكن لطهى أيًا كان أن يحبب إلى أكل لحم وبيض يرجع عهده إلى الأسرة الخامسة، حتى ولو دفعت فيها ثمنًا كالذى تتقاضاه المطاعم.

يبدو سليمان غضبانًا آسفًا لأنه لم يسخن لى الماء، ويصحبنى وهو فى حالة احتجاج صامت إلى حيث يضعنى فى عربة من عربات العصور المظلمة يظهر عليها أنها قضت الليل كله ساهرة.

أما السائق الذى قد لف رأسه بإزار يقيه شرد البرد، فإنه يدفع الخيل إلى الأمام دون أن ينتظر الأوامر والتعليمات، ويسير ببطء فى الطريق الخطأ، فإذا ما اخترق صوتى تضاعيف الإزار إلى أذنه يدير الخيل ببطء ملهبًا ظهرها بالسياط لأنها لم تعرف الطريق، ثم تسير فى الطريق المؤدية إلى النادى.

يلوح بالمعتاد أننى قد حصلت على ألعن عربة فى الوجود، وما فى ذلك إلا لأنى كلفت سليمان باستحضار عربة، وهو رجل يتقاضى أجرًا أو عمولة عالية جدًا، وعادة إعطاء البقشيش منتشرة بين كل الطبقات وعن كل الأعمال فى هذا القطر، من مهندس الرى الراقى الذى ينتظر هدية من صاحب الأرض لإعطائه ماء الرى الذى هو يستحقه، إلى ساعى المكتب الذى ينتظر «مليم بقشيش» من المتظلم الفقير الذى يود إيصال عريضة شكواه إلى الرئيس الكبير.

فسليمان الذى يتبع عادة البلد بكل دقة وتدين يأخذ عمولة عن كل شىء يبتاعه لى بل ومن العربجى الذى يحضره بناء على طلبى، ولكنه كما بيّنت يحب المال حبًا جمًا، ولذلك ترى شروطه عالية غالية إلى حد أنه لا يقبل الحضور معه إلا العربات التى لا تجد زبونًا آخر، وقد أخبرنى أحد العربجية بأن العمولة هى قرش صاغ واحد، وهو مبلغ كبير إذا لوحظ أن أجرة المشوار هى ثلاثة قروش ونصف لا غير.

من المستحيل أن يستفيد المصريون من التجارب

تقرع السمع ضوضاء مألوفة آتية من أسفل الشارع، هذا هو ترام الصباح، إننى أسكن دارًا تطل على خط تراموى، ويكون الخط أمام دارى منحنيًا، لا شك أن واضع تصميمه كان كثير التفاؤل، لأنه إذا لم يهدئ السائق السرعة إلى أن تشبه زحف خنفساء عادية، فإن القطار يخرج عن الشريط، ولما كان من المستحيل على المصرى أن يستفيد من التجارب أو يستطيع التفكير عندما يكون الجو باردًا، فإن ترام الصباح يخرج عن الشريط خمسة أيام فى الأسبوع، ها أنا أراقبه وهو يقترب، وها هو كالمعتاد يخرج عن الشريط ويقف، فيربط السائق الفرملة باعتناء ثم يفرد يديه أمامه على الطريقة الوطنية المتبعة فى إظهار الاحتجاج والشكوى، ويدعو السماء أن تشهد بأنه رجل سيئ الحظ، وأن الكومبانية تعامله ككلب، وكذلك ينضم إليه الكمسارى الذى قد نزل من القطار، ويستمر الاثنان يندبان سوء حظهما العاثر إلى أن ينوه الكمسارى بأن الحق على السواق، فينفعل السواق ويُجيبه بحدة، نافيًا عن نفسه التهمة، مضيفًا إلى ذلك أن أقارب الكمسارى ناس مالهمش أصل.

ويجتمع الركاب الذين قد نزلوا أيضًا من القطار، ويكونون حلقة حول الاثنين، وبعد أن يسمعوا ملخصًا قصيرًا لتاريخ السائق يقوم بإلقائه حضرة الكسمارى ينقسمون إلى قسمين، يعضد كل منهما أحد الطرفين وتعم الجلبة ويعلو الصياح.

وبينما تتعالى الأصوات ويشتد الصراخ ويحتدم الجدال ويكثر الأخذ والرد، ويلوح كأن الأمر سينتهى بمعركة تسيل فيها الدماء، وهو فى الواقع غير مؤد سينتهى بمعركة تسيل فيها الدماء وهو فى الواقع غير مؤد حتى ولا إلى لطمة بسيطة، يقترب من الجمع شرطى نعسان، فيتظلم إليه كل واحد طالبًا إليه الأخذ بناصره.

أما الشرطى فإنه يسب ويشتم كل واحد بدون تحيز أو محاباة، ولكن على كل حال هو الوحيد الذى يخطر له القول بوجوب سير الترام، فيوافقه السواق والكمسارى وهما يصخبان ويلعنان، وبمساعدة الجمع المحتشد يعيدون القطار إلى فوق الشريط، تلك الطريقة الخالية من كل نظام وترتيب باهرة النجاح يتبعها المصريون فى معالجة الأحمال الثقيلة، يأخذ كل من السواق والكمسارى مكانه، ويعود الركاب إلى مقاعدهم ويسير الترام يتخبط فى طريقه.

خطابات سمجة من مواطنين سخفاء

إننى شأن كل العقلاء أكره العمل، لكن لا بد مما ليس منه بد، أبدًا بفتح الخطابات لأننى أجد فيها لذة مخصوصة، هذا وقد يعلم الواحد منا أنه قل ما يكون فى تلك الخطابات ما هو مسل، بل ولا بد أن يكون بينها ما هو مكدر، بل ربما ومؤلم، لكنه مع ذلك يؤمل أن يجد بينها يومًا ما خطابًا يسره حقيقة ويشجيه وهو أمل كم كان سهلًا تحقيقه أيام الصبا، أيام كان المرء يكاد يطير فرحًا وسروًا ويرى العالم مصبوغًا بلون وردى إذا ما وصلته رقعة دعوة كان يتمناها، أو جاءته من رئيس بعض كلمات مدح وإطراء، أما الآن فلأجل أن يشعر بحرارة الأمل، ولذة الاغتباط اللتين كان يبعثهما فى نفسه أقل سبب، فلا بد وأن يجيئه ضمان أكيد من مصدر وثيق يعده بنعمة العافية والثروة والسعادة لمدة عشر سنين على الأقل.

والآن فما الذى تحمله إلى خطاباتى ولو أننى لا أرى من شكلها ما يشجع على فضها.

عزيزى اللورد.. أرجو أن تشمل بعطفك الذى لا ينضب شابًا اسمه على ما أذكر أحمد خيرى، وهو كما بلغنى شاب فاضل ذو مبادئ عالية ومعارف وافرة، وأن المصادر التى استقى منها معلوماتى لهى أحسن ما يكون الإمضاء.. محمد سليمان وكيل مصلحة البلدن والمبانى.

أحسن ما يكون؟ أظنها كذلك، إنه ابن أخيه إذا لم تخنى الذاكرة، وأن آخر ما سمعته عن هذا الشاب الفاضل هو أنه جمع اكتتابات لإقامة تمثال للشهداء، سافر إلى باريس لينفق ما جمعه.

عزيزى اللورد إدوارد.. أنا واثقة من أنك سوف لا ترى بأسًا فى كتابتى إليك بخصوص مسألة شخصية، إن شارلى العزيز قد أمسى كئيبًا مهمومًا، لأنه لم ينعم عليه بشىء من أجل ذاته، إلا أنه يتألم كثيرًا حينما يرى كثيرون غيره ممن كان عملهم أقل بكثير من عمله قد أنعم عليهم بينما هو لم ينل شيئًا، وهو يشكو إلى من أن خدمة المكتب أنفسهم قد أصبحوا يحيونه باحترام أقل من ذى قبل، الأمر الذى يدل على ما للمسألة من الأهمية فى عقول الوطنيين من أبناء البلاد، هل تظن أن فى وسعك أن تعمل شيئًا فى المسألة؟.. آنى بروك.

يا له من حيوان خسيس، كيف هان عليه أن يغرى امرأته بالكتابة إلى، إنها خير من اثنى عشر رجل مثله، ولو شاءت هى لأعطيتها أى نيشان، تريد له شيئًا لأن هذا على ما تظن هو الإنعام الذى يريد لنفسه، ولكن يمكننى لحسن الحظ أن أرد بأن ليس فى وسعى عمل شىء ما، ولو كان الأمر فى مقدرتى لما ناله إنعام ما.

عزيزى اللورد إدوارد.. خطر لى عقب حديثنا الذى جرى منذ بضعة أيام أننى ربما لم أكن قد بينت مركزى بيانًا كافيًا، إن المسألة كما تعلم معقدة جدًا وأرى إنصافًا لنفسى أن أعرضها كلها عليك، لذلك أرجوك ولو أننى أخشى أن يكون فى ذلك تعد على وقتك الثمين، أن تمنحنى مقابلة أخرى ولى كبير الأمل أنك ستعفو عن لجاجتى... ج. موندارز بروزى.

حقًا إن هذا لمنتهى السماجة، لقد مكث فى مكتبى أول مرة ساعتين ترك لى بعدها صداعًا أليمًا وحقيبة ملأى بمستندات طلب إلى- بسخرية فيما أرى- أن أقرأها على مهل، ولقد فعلت ذلك مستعينًا باثنين من الخبراء المتمرنين وبمنظار مكبر فتبين أنها حسابات ومصاريف منزله من سنة ١٨٨٠ إلى سنة ١٨٨٧، وكان معظمها قد جمع خطأ، ثم عاد إلى ليشرح لى أنه أعطانى خطأ مستندات أخرى، وهذا أمر كنت حذرته قبل مجيئه لأن مسألته عبارة عن دعوى وهمية يطالب فيها بتعويض لأنه لم يفعل شيئًا ولأنه لم يقتل أثناء الاضطرابات التى حدثت فى الإسكندرية سنة ١٨٨٢، ولو طالت يدى أولئك المشاغبين لأنزلت بهم عقابًا صارمًا لإغفالهم عن قتله أو حرقه أو إعدامه بأى شكل كان، ولما جاءنى ثانى مرة قص على كل تاريخ حياته الأولى، وجعلنى أعجب كيف أنه لم ينتحر تخلصًا من حياة مملة سقيمة كهذه، ولكنه لم يكد أن ينتهى فى قصته إلى عام ١٨٧٩ حتى تداركتنى رحمة السماء برسول من الوزير جاءنى يطلبنى إليه فانقطع بذلك تيار حديثه المتدفق، وكان قد مضت على ساعة ونصف وأنا أتمتع بالإصغاء إليه، وفى ثالث مرة جاءنى قضينا ثلاث ساعات فى حديث ظريف منعش تناول فيه الرجال الذين لاقاهم فى أيامه الخالية، رجالًا كان ولا بد أكبر عزاء لهم حينما فارقوا هذا العالم أنهم قد استراحوا من ثرثرته وهذيانه، وفى رابع مرة جاءنى تناولنا دعواه الوهمية وأشبعناها مرارًا فحصًا وتدقيقًا هذا بخلاف دعاوى أخرى لكثيرين من أصدقائه الثقلاء، والآن يريد أن يعيد الكرة ولست أرى فائدة ترجى من مماطلته أو التهرب منه فهو لحوح لا يكل ولا يمل.

إنهم يدلسون فى أوراق حكومية رسمية

أغلب المسائل المعروضة للفصل فيها سهلة، خصوصًا وقد سبق للمرء أن قضى فى عدد من أمثالها، ولكن هناك مع ذلك مسألتين معضلتين يصح أن تكونا نموذجًا لبعض المسائل التى تعرض على أحيانًا لكى أصدر فيها قرارًا.

أولهما دعوى معاش.. فالمدعو محمد الطوارى يريد أن يسوى معاشه حسب لائحة سعيد باشا، لا حسب القانون الحالى، ولكن الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل سنة ١٨٧٥ هم فقط الذين يمكنهم أن يطالبوا بهذه الميزة وهى ميزة قيمة لأن القانون القديم كان أسخى بكثير من القانون الحالى.

محمد بك يبنى دعواه على الأسباب الآتية:

كان دخوله فى الخدمة النظامية بوزارة الحقانية فى سنة ١٨٧٧ ولكنه يدعى أنه كان قبل ذلك أونباشيا ثم باشجاويشا فى مدارس الحكومة من سنة ١٨٧٤ إلى سنة ١٨٧٧، فقد كانت مدارس الحكومة فى العهد القديم ذات نظام حربى، ومع أن الزمن الذى كان الشخص يمضيه كطالب عادى أو نفر بسيط «عسكرى» لم يكن يحسب له فى مدة الخدمة إلا أنه كانت تحسب له المدة التى كان يمضيها كصف ضابط.

لهذا إذا صدقنا فى لحظة غيرة وحماس ما يقوله.

كان ابتداء خدمته فى سنة ١٨٧٤ ووجب أن يسوى معاشه حسب نصوص القانون الأقدم والأكثر سخاء.

موضع الصعوبة الحقيقى فى هذه الدعاوى هو أنه لما كانت جميع سجلات تلك المدارس قد حرقت إبان ثورة ١٨٨٢ فليس لدينا أى مستند ما يثبت ما إذا كان فلان فى تاريخ كذا صف ضابط أم لا.

غير أنه حدث منذ بضع سنوات أن عبقريًا فى الوزارة أفلح فى حمل الحكومة على أن تقرر أنه إذا ادعى شخص أنه قد خدم كصف ضابط فى المدارس، وأمكنه أن يقدم شهادة ممضاة من أربع من كبار موظفى الحكومة تشهد بصحة قوله تقبل منه هذه الشهادة كبينة كافية.

ولقد قدم محمد بك شهادات ممضاة من سبع من هؤلاء المحترمين تشهد بأنه كان أونباشيًا فى المدرسة السعيدية فى سنة ١٨٧٤، الشهادات جلية واضحة، والشهود هم قاضيان فى المحكمة العليا، وثلاث قواد ألوية ومراقب فى وزارة الأشغال العمومية ووكيل وزارة سابق.

إلى هنا يبدو الأمر سهلًا ويجب علينا حسب قواعدنا أن نسمح لمحمد بك أن يحسب خدمته من سنة ١٨٧٤ وأن يتقاضى معاشه طبقًا للائحة سعيد باشا.

غير أنه من سوء حظه كان قد تخاصم مع ابن عم له يدعى إبراهيم باشا مراد بخصوص مسألة ميراث وفاز عليه، صعبت على إبراهيم باشا خيبته، وما جرت عليه من الخسارة المالية، فجاء إلى وتكلمنا عن الطقس والأحوال الزراعية كلامًا كثيرًا وأطول من المألوف، ثم ذكر ابن عمه اتفاقًا بألفاظ كلها مدح وتمجيد وأثنى عليه خاصة من أجل آدابه الساحرة، وقال عنها عرضًا إن ابن عمه اكتسبها فى باريس حينما كان فى مدرسة هناك سنة ١٨٦٧ وفى خلال تذكاراته العائلية البريئة ذكر اسم المدرسة.

كان من الطبيعى أننى كتبت إلى باريس بناءً على هذه المعلومات، فجاءتنى شهادة غاية فى الإيضاح والدقة وهى مستخرجة من سجلات ذلك المعهد مفادها أن محمد الطوارى نجل شفيق باشا رشيد وزير الأشغال العمومية لمصر حينئذ كان قد منح مكافأة، وأنا أعتقد أنها «بنصبة» لم تكتشف فى سنة ١٨٦٧ وذكر فى الشهادة أن محمد كان فى هذا الوقت طالبًا بالسنة الثالثة.

فلما لفت متلطفًا قدر الإمكان نظر محمد بك إلى هذا، فزع وادعى أنها غلطة، وقال إن الشخص الذى ذكر فى السجلات إنما هو شقيقه وقد مات شابًا.

تحرينا الأمر فظهر أن بعض أقواله فقط صحيح، لأن شقيقه المذكور كان قد توفى فى الاستعانة وهو طفل فى سنة ١٨٦٧، فما الذى يجب على زيد «وهو أنا» عمله؟

السجل الفرنسى هو طبعًا الشهادة الصحيحة الوحيدة، وما الشهادات الأخرى إلا قصص خيالية خطها حب فعل الخير، أو أوحى بها قدر من المال، ولكن من الصعب أن تخبر هؤلاء الكذبة بقول الحق على أنفسهم.

على كل حال سوف أرفض الطلب بأدب وبدون إبداء أسبابى، ومن المرجح أن خوفهم من الافتضاح سوف يرغمهم على بلعها من سكات، حتى ولو اجتهدوا أولًا أن يوهموا قليلًا ويبلقوا حبتين.

الثانية دعوى أرض، فمنذ اثنى عشر عامًا تقريبًا أخذ المدعو عزيز أفندى نجيب ٥٠٠ فدان من أراضى الحكومة فى مقابل قطعة أرض له كانت الحكومة محتاجة إليها لأمر ما فى مكان آخر من القطر، جميع حجج البدل موجودة فى الدوسيه ومرتبة على أحسن ترتيب، ولا غرابة فى ذلك، فقد كان العمل الكتابى فى مصلحة الأملاك يجرى دائمًا باعتناء تام، ولكنهم كانوا أقل عناية فى قياس الأراضى، مما هم الآن، ولا شك عندى فى أنه كان يمكن لأى شخص فى مقابل مبلغ بسيط من المال أن يغير فى المقاسات تغييرًا معقولًا.

تريد الحكومة الآن ابتياع نفس هذه الأرض لمدرسة الزراعة القريبة منها، فلما مسحنا الأرض وجدنا أن مساحتها ٤٠٠ فدان فقط بدلًا من ٥٠٠ فدان، وقام المالك الحالى وهو عزيز أفندى يطالب الحكومة بأن ترد إليه المبلغ الذى اختلسناه من أبيه كما يدعى.

يبدو لأول وهلة أن على هذا الطلب مسحة من الحق، لأننا سلمنا الأرض ناقصة ١٠٠ فدان عما ذكر فى عقد نقل الملكية، ولكن إذا فحصنا المسألة بدت نقطة أو نقطتان من شأنهما أن تغيرا من الرأى الأول.

يبدو الثمن الذى قدرناه منذ اثنى عشر عامًا للخمسمائة فدان الاسمية واطئًا جدًا، ولكنك إذا أخذت مساحة الأرض الحقيقية وقسمت عليها الثمن ظهر أن ما دفع إنما هو ثمن المثل فى ذلك الوقت، وإنما يبدو الثمن واطئًا إذا حسبت الأربعمائة فدان خمسمائة، ولكن إذا فرضنا بأن فى الأمر غشًا وتدليسًا فلأى غرض كان هذا؟

المسألة فى غاية البساطة، نال عزيز أفندى الأربعمائة فدانًا بثمن معتدل، حقيقة أنه كان عليه أن يدفع ضريبة الأرض عن ٥٠٠ فدان، ولكن أين هذا بالنسبة إلى قدرته على رهن ٥٠٠ فدان بدلًا من ٤٠٠ رهن عقارى وهو ما فعله؟

وسواء أمكن لابنه أن يقاضينا الآن فى المحاكم أم لم يمكنه، فهذا شىء آخر، ولكننى على كل حال أؤشر على الأوراق بأن ترسل التعليمات إلى قلم القضايا بأن يعارض فى هذا الطلب.

التدين صفة كريمة لكنه يكلف كثيرًا من المال

لنا فى هذه البلاد ولع شديد بعقد اللجان، وعندنا منها كل صنف ونوع، فهناك اللجان المستديمة واللجان المخصوصة واللجان التى من شأنها النظر فيما بين المصالح المختلفة واللجان المصلحية وهلم جرًا، وكلها مضيعة للوقت ولكنها ليست خالية من عوامل التسلية لمن يميل إلى النكتة الخفيفة والملحة الظريفة.

والأعضاء يكونون عادة من جنسيات مختلفة ويدور البحث والمناقشة إما باللغة التى يتقنها كل عضو بمفرده، وإما لما نسميها «اللغة الفرنسية» ولغتنا الفرنسية هذه هى أغرب لغة فى العالم اللهم إلا ربما الإنجليزى الصينى، فإن عليك أن تنطقها بنبرة قوية خاصة بك، وذلك لكى تظهر استقلالك وعدم تقيدك، وهى كذلك عبارة عن ترجمة ألفاظ لغتك الأصلية بالترتيب الذى تنساق فيه عادة إلى اللغة الفرنسية ترجمة حرفية بقدر ما تستطيع.

وإذا لم تعرف الكلمة الفرنسية لمعنى ما، ففى وسعك إما أن تقوله بلغتك الأصلية، وبصوت مرتفع لكى تساعد على تفهم الأجنبى الجاهل، وإما أن تستعمل أى كلمة فرنسية يكون لها تقريبًا الرنة والصوت نفسهما، إذا لم يكن لها المعنى نفسه.

كذلك فى وسعك أيضًا أن تفرنس الكلمة نفسها، وذلك بأن تعطيها ما يسمونه هنا نطقًا فرنسيًا، وبذلك تضيف كلمة جديدة إلى تلك اللغة الضيقة المحدودة.

وهكذا تصبح كل جملة حسب هذا النظام أحجية مسلية ولغزًا يثير الاهتمام، أما إدارة المناقشة والبحث فى المسائل الفنية ففرض لا يقوم به إلا أذكى خلق الله وأسرعهم فهمًا وأحضرهم ذهنًا.

لجنتنا فى هذا المساء من النوع المستديم والغرض المفروض من وجودها هو فحص وتداول الآراء، ثم إبداؤها فى مسائل منح الامتيازات والرخص التى تعطيها حكومتنا السنية للأفراد والشركات، ورئيسنا هو محمد باشا أحمد وزير الفنون والصنائع.

وإن وضعه على رأس تلك الوزارة المخصوصة إنما كان إحدى الفكاهات المليحة التى اشتهرت بحق بها فى هذه الحكومة، وهو فى الأصل ابن مالك صغير وانتظم فى سلك خدمة الحكومة، وهو فى الثامنة عشرة من عمره، ثم كد واجتهد وترقى بعناء ونصب إلى أعلى وظيفة فى إحدى المصالح الأميرية، وكان قد دخل فيها بطريقة ما زالت سرًا غامضًا، إلى أن عين قاضيًا؟

ولقد كان حكمه قصير الأجل، ولو أنه كان كما يقال كثير الربح والفائدة، قد حول نظام الأحكام فى قضايا البلد الجنائية إلى «تعريفة» غرامات كالتى تدفع سلفًا إلى شخصه الكريم، وبالرغم من أن هذا الأمر كان معروفًا جيدًا لدى الجميع، فإنه لم يكن من المستطاع إثبات شىء ضده، ولهذا فقد رقوه إلى مدير عام ديوان الأوقاف، وهل كان هذا إلا تدبير عبقرى ماهر، ففى خلاف ذلك المكان حتى ولو كان بين أبناء جلدته، قد كان ميله إلى تحويل كل أشغال ومعاملات الحكومة إلى قبض ما تساويه قيمتها نقدًا يكون سببًا فى إثارة حسد زملائه وتعريضه إلى النقد والتشهير والتنديد.

أما فى ديوان الأوقاف فيندر أن يستلفت أمره النظر أو يثير الريب والشكوك، فإن هذه المصلحة التى لها شبه صبغة ومركز دينى قل ما يدخلها المسيحيون، وتدار أمورها شخصيًا بواسطة أعلى مقام فى المملكة، ومن المفهوم أن من الطمع والبخل وحب الذات أن يتمسك امرؤ بوظيفة مديرها العام لأكثر من سنوات قليلة.

القصة الكاملة لسى أحمد بك كلام

عرفت أحمد بك كلام، وهو رجل سمين الجسم قصير القامة أحمر «قرنقلى» الوجه قصير الشعر شائبه، له عينان براقتان صغيرتان سوداوان، قد تبسط فى ملبسه بغير كلفة كما يليق بأديب ذى مزاج فنى، وتطربش بالطربوش القصير الدال على جماعة الوطنيين، ومع أنه وطنى غيور فهو صديق لى، كثيرًا ما يزورنى ليسر إلى بما فى نفسه الفياضة وليجتهد فى الحصول على شىء من المال من أجل أحد مشروعاته الأدبية أو الوطنية.

كان هناك اقتراحا أن تنشأ فى مصر مكتبة وطنية خصيصًا لجمع وحفظ كتب المؤلفين المصريين وأن تلحق بها غرفة للمطالعة

كان قد اقترح منذ زمن مضى أن تنشأ فى مصر مكتبة وطنية خصيصًا لجمع وحفظ كتب المؤلفين المصريين، وأن تلحق بها غرفة للمطالعة حيث يجىء صادقو الوطنية ليشربوا نفوسهم بروح بلدهم- بلدهم المحبوبة التعسة- وأن تكون أجرة الدخول كل نوبة بقرش تعريفة.

قوبلت فكرته بالاستحسان وجمعت الاكتتابات ومن ضمنها مبلغ كبير تبرع به الأمير أحمد إبراهيم وهو- ولو أنه بلا شك مخلول شوية- لم يكن مجنونًا بأى حال من الأحوال، كما ادعى بعض الكلاب خسيسى العقول، وإذا صدقتنى الذاكرة، فقد كان مدير مستشفى المجاذيب أحد الكلاب خسيسى العقول المشار إليهم- وهكذا شيدوا البناء وابتاعوا كثيرًا من الكتب القيمة- ومن بينها كتب سعادة البيك على ما أعتقد- ولكن المشروع وأسفاه لم يصب نجاحًا ما، لأن شباب مصر لم يكونوا قد استفاقوا بعد تمامًا من وهدة اليأس والقنوط التى كانت رمتهم فيها المصائب التى انتابت بلادهم التعاسة المنكودة الحظ.

ولم يكن فى وسعهم أن يقدروا حق القدر تلك التعليقات والتفاسير الدينية التى جادت بها العصور المتوسطة، والتى تكون أثمن وأجزل قسم فى الآداب المصرية فظلوا عاكفين على كتب الأدب البخس الذى يتمخض عنها المؤلفون الفرنسيون، فلما بقيت المكتبة مهجورة لا يقصدها قاصد ولا يطرق بابها طارق، أعطوا الكتب للكتبخانة الخديوية وجعلوا البناء دارًا وطنية للموسيقى.

ولكن سى كلام يأسف أن رجال البوليس لم يرحموا تلك الدار بل أغلقوها بحجة أن ما يجرى فيها كان منافيًا للحشمة والآداب.

وإنى لأذكر أن تلك الدار قد اشتهرت بأنها إحدى دور الموسيقى والرقص القليلة العدد جدًا التى أغلقها البوليس فى مصر مع أن بوليسنا لا يمكن اتهامه مطلقًا بالتغالى فى تصنع الحشمة أو المحافظة على الآداب، ولكن ذلك العمل التعسفى ليس بالذى يعنيه الآن.

فلما فشل مشروع المكتبة المصرية وأهملوه كان لا يزال فى عهدته- أى عهدة سى كلام- بعض جنيهات قليلة قد تبقت من قيمة الاكتتابات الأصلية، فأخذ حضرته يفكر بجد واهتمام فيما يجب عمله بذلك المبلغ، لم ينظر فى الأمر نظرًا سطحيًا فحسب، بل اهتم له وأخذ يتبصر فيه بكل ما وهبه الله من فطنة ونباهة، اهتم له اهتمامًا كم أبقاه ساهرًا طول ليله، وكم أخذ عليه مشاعره وحواسه طول يومه.

وأخيرًا خطرت له ذات يوم فكرة ظنها وحيًا أوحى إليه، فكرة وثق لساعتها من أنها ستنال رضاء واستحسان الجميع، وهى أن يرسل المبلغ إلى فقراء مكة، واعتقد وقتها اعتقادًا راسخًا أن عمله هذا سيوافق رغبات الجميع، ولذلك لم يستشر أحدًا فى المسألة، الأمر الذى ربما كان يفعله لو أنه ظن غير ذلك.

لنا فى هذه البلاد ولع شديد بعقد اللجان وعندنا منها كل صنف ونوع

ولو علم أى كلاب سيلاقى لكان قذف فى وجوههم القذرة الكريهة بذلك المبلغ الدنس، ولكن لما كان من المستحيل عليه أن يتصور أن فى هذا العالم توجد ضلالة ودناءة نفس كريهة، فإنه بعث بالنقود فى اليوم التالى إلى صديق له فى مكة ليوزعها على المستحقين من فقراء ذلك البلد المقدس، والآن هل كان يخطر لأحد على بال أنه بدلًا من أن يصفقوا لعمله إعجابًا واستحسانًا تقوم أسرة الأمير أحمد إبراهيم الذى ظلمته المحاكم ظلمًا بينًا فحرمته من إدارة أملاكه، تقوم تلك الأسرة وتدعى أنه كان من الواجب رد المبالغ إليها؟

لم يكتفوا بهذا التلميح الفاضح، بل تجاسروا أن يقولوا بأن الأمير أحمد إبراهيم- وهو قريبهم- كان مجنونًا حينما أعطى المبلغ الأصلى ثم تمادوا فى ضلالتهم وغاصوا فى قاع السفالة التى لفظتهم وجاءوا إليهم يطالبون أحمد بك كلام الرجل الفاضل الشريف الصادق الوطنية بأن يبرز صكًا يدل على أن المبلغ قد أرسل إلى فقراء مكة، فيا لها من خسة ويا لهم من جهلة، أو هل سمعتم عن محسن يأخذ صكًا على الفقراء، وبالرغم من احتجاجاته الوجيهة على هذه المعاملة، فإنهم قد شرعوا فعلًا يقاضونه أمام المحاكم.

وهنا تتغلب عليه عواطفه مرة ثانية، فيبدأ الرجل الوطنى يبكى من أول وجديد، فأخذ فى مواساته بكل ما أستطيع قائلًا له: إن نكران الجميل هو أكثر النقائص انتشارًا وإن غالبًا ما تسىء الناس فهم أحسن الغايات وأشرفها، وإن قبله هذا، وإن كان بلا شك سيفهمه ويقدره حق قدره كل أصدقائه وجميع طائفة المتهذبين ذوى الشعور بجمال الفن، واقترحت عليه بأن يرد إلى أولئك الواشين النمامين مبلغًا يساوى ذلك الذى كان أرسله إلى مكة، وبهذا ينوبه وحده الأجر والثواب.

محمد التابعي