عن ثلاثية «الله الحب الموت» فى حياته

كامل الشناوى.. مؤسس مدرسة «الماليشية» الكبرى

- كتب كامل الشناوى عن الله بروح شفافة يمكن أن يعترض طريقها الآن من صادروا الله لحسابهم

- إننا لا نعرف الله إلا إذا آمنا به، ولا نؤمن به إلا إذا عرفناه

- إذا تعددت الروايات حول واقعة واحدة ضاعت حقيقتها

- عشنا سنوات فى كذبة أن كامل الشناوى ضبط حبيبته المطربة نجاة فى أحضان كاتب شهير

- كامل الشناوى انتقم من نجاة لأنها رفضت حبه الذى لم يكن إلا وهمًا من أوهامه

- مصطفى أمين: الشناوى كان دميمًا ولا يختار إلا ملكات الجمال وكان ضخم الجثة ويصر على أن تكون معبودته خفيفة

- الجنون لم يفارقه لا وهو يحب نجاة.. ولا وهو يكتب عن خيانتها المزعومة له

- كانت غدة الحب فى قلب كامل الشناوى تفرز باستمرار

- من بين العادات التى كان يحرص كامل الشناوى عليها هى زيارة المقابر

- إنى أؤمن بالبعث وأعتقد أننا سنقف جميعًا بين يدى الله يحكم بيننا بالعدل

فى ١١ أكتوبر ١٩٦٢ كتب كامل الشناوى فى جريدة الجمهورية، ما اعتبره أصدقاؤه واحدة من وصاياه، كان يوجه كلامه إلى الكاتب الصحفى الشاب أحمد رجب، قال له: «أنت يا صديقى أحمد تصغرنى بعشرين عامًا على الأقل، وستعيش بعدى، وعندما تحترق سيجارة حياتى ويرشف القدر آخر نفس فيها، فاهرع إلى بيتى، وخذ ما تجده من أوراق وانشره على الناس، وما أقوله لك ليس مداعبة، ولكن وصية أسجلها هنا علنًا وعلى رءوس الأشهاد».

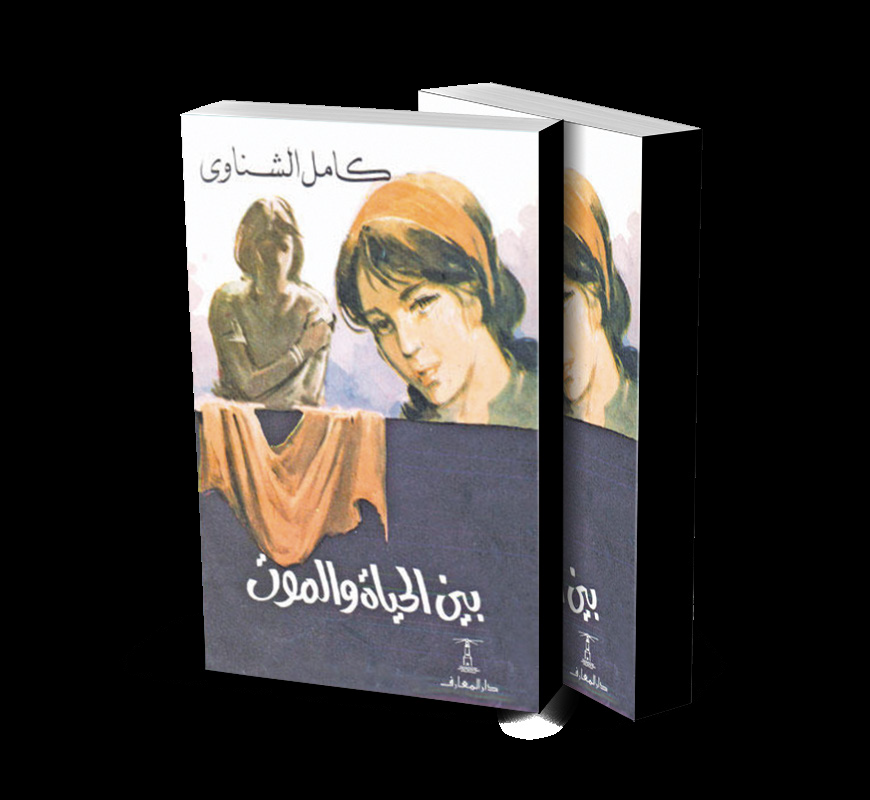

لم يكن كامل الشناوى مهتمًا بالشعر رغم أنه كان من أعظم الشعراء، ولم يهتم بالصحافة رغم أنه كان من أنبغ الصحفيين، ولم يهتم بالفن رغم أنه كان أعماقه من أروع الفنانين.. كل ما كان يهتم به كامل الذى عاش بين العامين ١٩٠٨ و١٩٦٥ هو أن يعيش كما يريد.

هل تريدون توصيفًا لهذا الإنسان العاشق للحياة؟

يمكننا أن نجلس إلى جواره وهو يحضر واحدة من جلسات صالون الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، الذى كان يعقده فى بيته أسبوعيًا لسنوات طويلة.

فى هذه الجلسة سأل كامل العقاد: ما رأيك يا أستاذ فى المدرسة الماليشية؟

التفت أحد الحاضرين فى الصالون وهو الكاتب على أدهم، وسأل كامل: هل تقصد المدرسة النيتشية نسبة إلى نيتشه يا كامل بك؟

تدخل العقاد فى الحوار سريعًا، وقال: أعتقد أن كامل بك يقصد المدرسة المانيشية، وهى مذهب فلسفى منسوب للفيلسوف مانى الفارسى، ومذهبه يقوم على الصراع بين الخير والشر، وأن الخلاف هو فى الانسحاب والزهد التام.

ضحك كامل الشناوى بصوت مرتفع، فيه بعض من السخرية، فقد كان السؤال واحدًا من مقالبه الكثيرة التى يجيد حبكها ليصطاد بها أصدقاءه.

قال موجهًا كلامه إلى العقاد: يا أستاذ.. إن المدرسة الماليشية هى مدرستى.. مذهب أؤمن به، ويقوم على أن الإنسان أضعف من كل المسائل والقضايا وشراهة الجنس والدين والمال والسلطة.

سأله العقاد: وماذا تريد من هذا المذهب يا كامل بك؟

قال كامل: قصدى أن مذهبى فى الحياة هو أنى «ماليش دعوة»، وبذلك أكون مؤسس «الماليشية».

كان كامل الشناوى يفهم نفسه جيدًا، بينما لم يفهمه تقريبًا كل من كتبوا عنه، أو حاولوا نسج حياته على أنها أسطورة.

لم يكن فى الأمر أى أسطورة.

نحن فقط أمام رجل عاش كما يريد.

وهو فى الغالب ما لم يستوعبه من عاشوا إلى جواره.

كان يكتب الشعر، لكنه كان يضع حنجرته وحسن إلقائه فى خدمة أشعار أمير الشعراء أحمد شوقى، فيلقيها فى الحفلات والمنتديات.

وكان صحفيًا محترفًا وراعيًا لأجيال عديدة من الصحفيين، لكنه لم يحرص على أن يشير إليه أحد بأنه صاحب مدرسة صحفية.

وكان يحتضن المواهب الجديدة، فقد كان أول من بشر بموهبة عبدالحليم حافظ، وأول من أشار إلى عبقرية بليغ حمدى، لكنه لم يهتم بأن يظهر إلى جوار من اكتشفهم فى صورة واحدة.

وكان يصادق السياسيين الكبار ويجالس الحكام ويتسامر معهم، لكنه لم يعكف على كتابة مذكراته معهم، ولم يصدر نفسه على أنه كاتب سياسى.

وكان واحدًا من عباقرة الكلام والحكى والسخرية، لكنه لم يتعامل مع نفسه على أنه كاتب ساخر، رغم أنه كان أمهر من كل كتاب مصر الساخرين.

وكان محبًا وعاشقًا كبيرًا، لكنه لم يحرص على أن يتزوج ويكون أسرة ويحتفظ من الحياة بأولاد، بل كان يهرب فى اللحظة المناسبة.

ترك وراءه تراثًا هائلًا من الكتابات والحكايات، لكنه لم يحرص على حفظها فى كتب.

كنت أحدثكم منذ قليل عما اعتبره البعض وصيته إلى أحمد رجب، القصة الكاملة نجدها فى مقدمة كتابه «بين الحياة والموت».

تحت عنوان «خذوها واطبعوها» يقول: هل عندى ما أقوله؟ ربما.. ولكن هل هذا الذى أقوله يستحق أن أجمعه فى كتاب؟ ظللت طيلة اليوم أراجع أوراقًا لم أنشرها بعد، فوجدت قصصًا قصيرة، وقصة طويلة بدأتها عام ١٩٥٠، ولم أنتهِ من كتابتها حتى الآن، عثرت على بضع قصائد تحتاج إلى إعادة النظر فيها وعدة بحوث عن حياة المتنبى وأبى حيان التوحيدى وسخرية أبى العلاء..

ويضيف كامل: وأخذت أقلب فى المجموعات التى تضم ما نشرته لى الصحف خلال خمسة وعشرين عامًا، فإذ هى تكفى من حيث كثرتها لإصدار عدة كتب تتناول عشرات الموضوعات، ومع ذلك فأنا أتهيب تأليف كتاب يحمل اسمى، وإنى لأعرف ناسًا يبهجهم أن تصدر لهم دور النشر كل يوم كتابًا، أو قصة أو ديوان شعر.

ويسأل كامل نفسه: ما سر تهيبى مما يبهج الناس؟

ويجيب: ربما لأنى لا أثق بنفسى، وليس هذا تواضعًا، ولكنه شعور صادق بحقيقتى، فأنا أؤمن بأن الحياة نمو وحركة وفى كل يوم أنمو بالقراءة، وأتحرك بدراستى المباشرة للناس، فحياتى متطورة، وهذا التطور يغير نظرتى إلى الأشياء، فيثير شكوكًا فى آرائى أو يدعم هذه الآراء.

ويفترض كامل أن واحدًا من القراء يسأله: لماذا إذن تسمح بنشر ما تكتبه من شعر ومقالات؟

ويجيب: إنى لا أنشر شيئًا، ولكنى أدفن بعض ما أكتبه فى دفاترى الخاصة، وأدفن بعضه الآخر فى مطابع الصحف التى أعمل بها، ومن حسن حظى أن ما دفنته فى مطابع الصحف أصابه البعث، ولقى صداه عند قارئ أو أكثر، فأصبحت كاتبًا فى رأى بعض القراء.

ويرسم لنا كامل بعضًا من ملامح حياته، يقول: أنا لا أجلس مع الناس لأقتل وقتى، وإنما أجلس معهم لأخلق النبض فى حياتى، والطريقة التى أدير بها الحديث فى مجالسنا، تشحذ خواطرى وتساعد أفكارى على تدريب عضلاتها، وفى كثير من الأحيان أترك بيتى أو مكتبى بعد عمل دائم يستمر حتى منتصف الليل، وأذهب إلى حيث أجتمع بناس أستريح لهم، أو أضيق بهم، فالراحة والضيق يثيران شوقى إلى الكتابة، وأنا لا أعرف كيف أكتب دون أن أحس لذعة الشوق وحرارته.

وقبل أن يوجه الشناوى كلامه إلى أحمد رجب عن جمع أوراقه بعد موته، يقول: انتابنى طموح إلى أن أطبع عدة كتب وديوان شعر، ولم أكد أعود إلى القاهرة حتى عدلت عن تفكيرى، فقد نسيت فى الإسكندرية طموحى مع رمال الشاطئ والمايوه.

لم يكن كامل الشناوى يعتز بشىء فى حياته إلا أنه يعيشها، وكل ما عدا ذلك مجرد تفاصيل.

فى عام ١٩٦٤ صدر كتابه الأول «لقاء معهم»، وهو الكتاب الذى وثق فيه مجموعة من الحوارات التى أجراها مع عدد من نجوم الفن والسياسة.

كان تقديمه لهذا الكتاب غريبًا، يقول فيه: ما المذكرات؟.. إنها ذكريات الماضى الذى عشناه، ولكى نكتب مذكراتنا يجب أن نوقظ ماضينا من رقاده، ونعيش معه من جديد، وقد أشفقت أن أقطع على الماضى نومه الهادئ، وبعد أن رفعت غطاءه عن وجهه لم ألبث أن أعدت الغطاء مكانه، واكتفيت بأن اختلست من النائم المسجى بضع أوراق، اختلستها برفق حتى لا أقض مضجعه.

ويسأل كامل: هذه الأوراق تحوى صورًا لشخصيات عرفتها خلال ثلاثين عامًا أو أكثر.. ولكن هل عرفتها حقًا؟

ويجيب: ما أبشع غرورى، إننى حتى اليوم لم أعرف نفسى، فكيف أستطيع أن أعرف غيرى؟، لقد حاولت فى هذه الأوراق التى انتزعتها من مذكراتى وذكرياتى أن أرسم لكل منهم صورة، إذا لم تعبر عن حقيقة صاحبها، فإنها بلا شك تعبر عن حقيقتى، حقيقة فهمى لهذه الصورة، وحذارى أن توجهوا إلىّ تهمة التجنى أو المجاملة، فقد تحريت الدقة فى تسجيل مشاعرى كما هى، ومن حقكم أن تتهمونى بالغفلة أو تتهمونى بالذكاء.

عن هذا الرجل الذى عاش كما يريد نعيش الحياة كما رآها من خلال ثلاثية ننسجها من كتاباته وآثاره.. فكيف كان يرى الله؟ وكيف عاش الحب؟ وكيف تعايش مع الموت؟

إننا هنا نحاول الإجابة.

فما أصعب أن تكتب عن رجل عاش الحياة وهو يرفع شعار: ماليش دعوة!

كامل الشناوى: يارب ذنوبًا جديدة.. وغفرانًا جديدًا

كان كامل الشناوى فى بداية حياته أزهريًا معممًا، لكنه عندما اختلط بمجتمع القاهرة، خلع العمامة شكلًا وموضوعًا، ووهب نفسه للفن والصحافة.

وعندما نطلع على حياته التى أنفقها فى مجالس الثقافة والسياسة والفن، لا يمكن أن نتصور أنه كانت فيها مساحة روحية خاصة جدًا، لكن عندما نراجع كتابات كامل- هنا أستعين بكتابه «بين الحياة والموت» الذى صدر عن دار المعارف بعد وفاته فى منتصف الستينيات، وكتاب «يوميات كامل الشناوى» الذى صدر عن دار الكرمة فى ٢٠٢٠ وأعدته رحاب خالد- سنجد أنه نسج علاقة خاصة جدًا مع الله.

الملامح كثيرة والتفاصيل أكثر مما نتخيل.

فى ٢٩ أبريل ١٩٥٤ وفى جريدة الأخبار يكشف كامل عن حقيقة عقيدته فى الله.

كان الكاتب سلامة موسى وقتها يواجه حملة صحفية قادها ضده الكاتب زكى عبدالقادر، واتهمه صراحة بأنه ملحد، شكا سلامة لكامل ما جرى، وسجل الشناوى تفاصيل الحوار بينهما على النحو التالى:

الشناوى: وهل ظلمك زكى عبدالقادر؟

موسى: لم يظلمنى، ولم ينصفنى.

الشناوى: ما دمت ملحدًا فلا تبال بتوجيه تهمة الإلحاد إليك.

موسى: لست ملحدًا.. ولكن هل تستطيع أن تثبت لى وجود الله؟

الشناوى: إذا كان إثبات وجود الله مشكلة صعبة، فإن المشكلة الأصعب أن تثبت عدم وجوده، هل يمكن أن نتصور أن هذا الكون بما فيه ومن فيه قد جاء طبقًا لقانون الصدفة؟ بأى عين تنظر لإنسان إذا سألته كيف طبعت هذه الجريدة؟ فقال لك لم يطبعها أحد، لقد وجدت هكذا صدفة؟

موسى: هذا تفكير بشرى.

الشناوى: ألسنا بشرًا؟

موسى: إن مشكلة الإله تتعلق بالكون قبل الفرد، فيجب أن يكون تفكيرًا كونيًا لا فرديًا.

الشناوى: كيف يكون هذا التفكير الكونى؟

موسى: يكون إشعاعًا.

كان أنيس منصور حاضرًا هذا الحوار، فسأل كامل: وما فائدة التفكير فى هذه المشكلة، أى خير يعود علينا إذا انتهى بنا تفكيرنا إلى سلب، أو إيجاب؟

فرد كامل: وأى خير يعود علينا إذا عرفنا حقيقة أى شىء من الأشياء، هذا الكتاب مثلًا لماذا نحاول أن ندرسه ونعرف حقيقته؟ هذا المعدن لماذا نحاول أن نعرف هل هو ذهب أو نحاس؟ إننا نصر على معرفة حقيقة ما نرى وما نسمع وما نلمس، وأولى بنا أن نعرف حقيقة أنفسنا، حقيقة الكوكب الذى ننتسب إليه، حقيقة القوة الواحدة لنا.

ختم موسى الحوار بقوله: إن العالم الآن يفكر تفكيرًا كونيًا، وقد سما بتفكيره إلى حد أنه أصبح قادرًا على تسخير الطبيعة.

فقال كامل: سيظل العالم عاجزًا إلى أن يستطيع أن يعرف من هو، من أين، وإلى أين؟، إن القدرة ليست فى تسخير الطبيعة ولكن فى تفسيرها.

وفى ٢٥ يناير ١٩٥٥ يكتب كامل الشناوى مقاله «بين يدى الله» وفيه يقول: استبدت بى رغبة جارفة فى الوقوف بين يدى الله، أريد أن أبثه ألمى وشكاتى، أريد أن أقول له ما لا أستطيع أن أقوله للناس.

ويسأل كامل: ولكن كيف ألقاه؟

ويجيب: إنى أعرف زمانه ومكانه، إنه حيث أكون وحيث لا أكون، أما مكانى وزمانى منه فلا أعرفهما، وهذه هى المشكلة.

ويسأل: متى ألقاه؟

ويجيب: هل أتوسل إلى لقائه بالصلاة والصوم والزكاة؟ وما أكثر الذين صلوا، وصاموا، وزكوا، وعاشوا، وماتوا، دون أن يلقوا ربهم.

ويسأل: هل ألقاه بلا وسيلة؟

ويجيب: إن مخلوقات الله، من أصحاب المكانة وأصحاب الأعمال، لا يقابلون أمثالهم من المخلوقات إلا بناء على موعد يحدده مدير المكتب، أو السكرتير الخاص، وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة إلى المخلوق، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الخالق؟

يقول كامل: استغرقت فى همى وحيرتى، وأخذت أستعرض آلامى، فأحسست بها كما لو كانت مسامير من نار تنفذ فى لحمى وعظمى وتلسع عروقى، ووجدتنى بين يدى الله، إن الشعور الصادق بالألم هو الطريق المؤدى إلى الله، إنه السكرتير الخاص الذى يحدد موعد مقابلة المخلوق بالخالق، ولم أنافق الله فأرتدى له زيًا خاصًا، أو أتكلف له خشوعًا أو خضوعًا، بل لقيته فى فراشى بملابس النوم، انتبهت إليه فى جميع جهات الغرفة، أتقلب من أوجاعى، وأرفع ثيابى عن بعض أجزاء جسمى كما لو كنت بين يدى ممرض أو طبيب، لم أكن أعلم مصدر هذه الأوجاع، هل مصدرها القلب؟ هل مصدرها عضلات الصدر؟ هل هو روماتيزم؟ هل مصدرها برد شديد مزمن؟

ويختم كامل مقاله بقوله: انتهزت هذه الفرصة.. فرصة الشعور الصادق بالألم، واعترفت بكل ذنوبى وآثامى، لم أتلعثم ولم أتهيب وأنا أسرد الذنوب والآثام، فأنا لا أتصور الله قاسيًا متجهمًا، بل أتصوره حانيًا، رقيقًا، مبتسمًا، ولا أتمثله منتقمًا جبارًا فقط، بل أتمثله رءوفًا رحيمًا أيضًا، لقد خلق الله سبحانه الذنوب ليغفرها، ولقد غفر لى فى هذه الليلة جميع ذنوبى، وكان أضخمها أوجاعى التى ظننت أن مصدرها القلب، وإذا هى نتيجة روماتيزم تنقَّل بين عضلات صدرى. يا رب ذنوبًا جديدة وغفرانًا جديدًا.

وفى ٣ أغسطس ١٩٥٥ يكتب كامل الشناوى عن «بيت الروح».

يبدأ مقاله بسؤال: هل فكرت فى روحك وجسدك؟ هل حاولت أن تعرف ما هى الروح، ما هو الجسد؟

ويجيب: أنت تعرف جسدك حتمًا، هذا البناء الخارجى الذى تتحرك به، وتتحرك فيه، ولكن هل تعرف الروح؟ إن أحدًا من الفلاسفة أو العلماء لم يقل لنا على سبيل القطع ما هى الروح، والخلاف على الروح قائم منذ قديم الأزل: هل تبقى بعد الجسد؟ هل تفنى؟ هل تعود فى جسد آخر؟ لا تتعب نفسك فى إدراك حقيقة روحك، فالله تعالى يقول: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى»، وقد تركت أمر الروح لربى، ولكن هذا لم يمنعنى من أن أفكر فيها أحيانًا، فى روحى وجسدى.

يقول كامل: لا أعرف روحى ولكنى أحسها، ليست لى ولكنها للإنسانية كلها، وليست بعضى، وإنما أنا بعضها، إذا ذهبت أنا كإنسان، فسوف تبقى هى ما بقيت الإنسانية، بعض الناس يخنقون أرواحهم فى أجسادهم، هؤلاء المنطوون على أنفسهم، روحهم لا تبرح جسدهم، سجينة مقيدة، وهم حريصون على أن يظل بناء السجن متينًا، وجدرانه عالية، وأبوابه مغلقة، يقضون حياتهم فى العناية بهذا السجن، هذا الجسد، لا يستقبلون فيه زائرًا، ولا يخرجون منه لزيارة أحد. وبعض الناس أرواحهم تسكن أجسادهم، فالجسد بيت الروح، وليس سجنها، فهم لا يغلقون أبوابه، بل يفتحون الأبواب والنوافذ، يستقبلون فيه الناس، إن شعورهم بآلام الآخرين يجعلهم يعيشون فى الناس، ويجعل الناس يعيشون فيهم، هؤلاء قد يتهدم بيتهم، جسدهم، ولكن روحهم تبقى. وقد تتشرد، وتتعذب، ولكنها لا تفنى.

ويتحدث كامل الشناوى عن تجربته، يقول: حاولت طول حياتى ألا أخنق روحى فى جسدى، كم عشت بها خارج الجسد، أحب الحياة، أحس آلام غيرى، أتأمل، وأفكر، وأبحث، وأتكلم وأصغى، بى طموح إلى أن أكون عادلًا حرًا، وأن أقف مع الحق، بى شوق عميق حاد إلى الخير والجمال. ومع ذلك فأنا لم أعرف روحى، وكل ما هنالك أنى أحسها.

وفى ١٤ أغسطس ١٩٥٦ على صفحات جريدة الجمهورية يتساءل كامل: متى نعرف الله؟

ويجيب عن سؤاله بطريقته، يقول: إننا لا نعرف الله إلا إذا آمنا به، ولا نؤمن به إلا إذا عرفناه، ومع ذلك فقد اكتمل إيمانى بالله دون أن أدرى هل عرفته ثم آمنت به، أم آمنت به ثم عرفته؟ وكثيرًا ما كانت تعترينى فى شبابى نوبات من الحيرة، والشك، ولكن هذه النوبات لم تقوض إيمانى.

وقد ثبت لى من تمرسى بالمحن والشدائد، أن ما ظننته شكًا أو حيرة لم يكن إلا غباء، فأنا أحاول أن أفهم بعقلى المحدود هذا الكون غير المحدود، وأحاول أن أدرك سر الغيب، وأهتك الحجاب عن علم الله، بينما أنا عاجز عن أن أعرف سر أخ، وصديق، أو أحيط بعلم إنسان مثلى. فإذا عجزت عن أن أدرك الغيب أو أعلم المجهول، لم أعلل ذلك بقصور عقلى، وأنى أتصدى لأشياء لا أملك أسباب التصدى لها، وأظل لفرط غبائى وغرورى أشك، وأندفع فى تيار الحيرة، وأتصور أن كل ما لا أدركه وهم وليس حقيقة، فبداية الكون وهم، ونهاية الكون وهم، والحياة وهم، والفناء وهم، والبعث وهم، ولا حقيقة إلا الموت.

لقد عانيت هذه النوبات فترات كبيرة، ثم انتهى بى الأمر إلى الإيمان بالله، وكم من مرة تمثلته رءوفًا رحيمًا وسعت رحمته كل شىء، وكم من مرة تمثلته جبارًا منتقمًا وسعت نقمته كل شىء، وكنت أضيق بشجوى فأستغرق فى تأملاتى، ثم أناجى الله بصوت مسموع، كما لو كان موجودًا معى وجودًا ماديًا.

أقول له: أنت صنعت بى كل هذا العذاب وليس لى ذنب لم يرتكبه أحد من الذين غمرتهم بعطفك، لماذا؟ وفيم؟ وكيف؟ وإلى متى؟ وتكثر مناجاتى لله عندما يصيبنى ضيق، أو مرض، أو أزمة عاطفية خاصة، أو أزمة إنسانية عامة، ولا أذكر أنى ناجيت ربى فى لحظات الفرج، والراحة، والطمأنينة، بأكثر من قولى: «الحمد لله».

وفى هذا اليوم عانيت قسوة شديدة من المرض، قيل لى إنى ألفظ آخر أنفاسى، حرارتى مرتفعة، والعرق البارد يتقاطر من جبهتى فيقشعر له بدنى، وأحس هبوطًا فى القلب، وثقلًا فى الرأس، ومرارة فى الفم، وزارنى الطبيب، وكتب لى الدواء، وهو يتكون من حقن، وأقراص، وامتناع عن الطعام ٤٨ ساعة، ونفذت تعليمات الطبيب بلا مناقشة.

لم أنم طول الليل والنهار إلا ساعتين، وقبيل طلوع الفجر أطفأت المصباح الصغير المثبت بجانب سريرى، واتجهت إلى الله بكل ما فى نفسى من ألم، وسأم، ولكنى لم أفتح فمى بكلمة، وأحسست كأن طائفًا من الرحمة يمد لى كفًا رفيقة ويمسح جبهتى، ويغمض أجفانى، ويضع رأسى على وسادة من حرير، واستغرقت فى نوم هادئ طويل، ولما أفقت من نومى شعرت بأن الله معى، وأن لحظة الصمت التى اتجهت فيها إلى الله كانت دعاء مستجابًا، ورجاء نافذًا، وصلاة مقبولة.

إن للصمت لسانًا يتكلم، وعينًا تبكى. إن الصمت يقول كل كلمة لا تعرف كيف تقولها، ويذرف كل دمعة لا تستطيع أن تذرفها.

لك الحمد يا ربى.. أقولها بصوتى، وأقولها بصمتى.

وفى مقاله «الله الذى خلقنا لا يثق فينا»، الذى كتبه فى ١٤ نوفمبر ١٩٥٩ على صفحات جريدة الجمهورية، يدخل بنا كامل إلى مساحة أعتقد أنها أكثر جرأة فى علاقته بالله.

يبدأ مقاله بقوله: فى أحيان كثيرة أسأل نفسى: هل الله يحبنا نحن البشر؟

ويجيب: كم تتعدد إجاباتى عن هذا السؤال، وتختلف، وتتناقض وهى فى تعددها، واختلافها، وتناقضها، تخضع لانفعالاتى النفسية والذهنية، إذا كنت قلقًا، حزينًا، مريضًا، فالجواب: لا، وإذا كنت مستسلمًا لسكينة النفس، والفكر، والبدن، فالجواب: نعم، وإذا كنت فى حالة عقلية عاطفية مبهمة ظل السؤال بغير جواب، ويثور فى خاطرى جدل لا حد له، ولا قرار: لو أن الله يحبنا لما خلقنا لنشقى ونتعذب.

إن ما نسميه شقاء وعذابًا ليس إلا نضال الحياة، وهل الحياة إلا نضال يؤدى إلى نصر أو يؤدى إلى هزيمة ؟ فلا سعادة فى دنيانا ولا شقاء، ولكنها نصر وهزيمة، وما جدوى أن نناضل لننتصر إذا كانت نهاية المنتصرين والمنهزمين واحدة هى الموت؟ ولماذا نفكر فى النهاية؟ وكيف نطيق العيش فى مجهول، أوله مجهول، وآخره مجهول؟

ويضيف كامل: إن الإنسان نفسه بدء وامتداد وانتهاء، وماذا قبل البدء؟ وماذا بعد الانتهاء؟ جدل يعمق، ويتسع، ويتشعب، ولا أجد منه إلا حيرة ليس فيها لا، وليس فيها نعم.

فإذا سألت نفسى: هل الله يثق فى مخلوقاته؟

لم أجد غير جواب واحد هو: لا.

فلو أن الله سبحانه يثق بنا نحن المخلوقات، لمنحنا سره المتعلق بنا، فعرفنا الروح ما هى؟ وهل نحن نعذبها فى الجسد، أم أنها هى التى تعذب الجسد؟ هل تنتقل الروح من الجسم بعدما يموت؟ أم أن الجسم يموت بعدما تفارقه الروح؟ وإلى أين تذهب الروح؟ هل تذهب إلى كيان آخر؟ ثم هل تبقى؟ وكيف تبقى فى غير حيز أو كيان؟ وهل نحن كائنون بأرواحنا وحدها أم نحن كائنون بالروح والحواس؟ لو كنا أرواحًا ليس إلا فلماذا نحل فى هذه الهياكل من العظام واللحم والدم، فنمرض، ونتألم، ثم تصبح هياكلنا ترابًا تحت التراب؟ وهل تلتقى الروح بهيكلها البالى؟ وكيف وأين ومتى يكون هذا اللقاء؟

والقدر، ما هو القدر؟

هل نحن نصنعه؟ ولهذا نعاقب على الشر، والشعوذة، والخطيئة.

ولكن كيف نصنع القدر، ووجودنا فى الحياة قدر؟ هل القدر هو الذى يسيرنا؟ يشق طريقنا، ويحدد اتجاهنا، ويرسم خطواتنا؟ إذن فيم نعاقب على خطأ لا حيلة لنا فيه ولا إرادة؟ الروح والقدر والحياة والموت فى سر الله، ضن به علينا لأنه لا يثق فينا، إننا فى كل لحظة نحس رحمته ونقمته، وحنانه وجبروته، أما ثقته بنا، فتلك التى نتحرق شوقًا إليها، وسنظل نتحرق إليها، ونحترق فيها إلى متى؟ لا أحد يدرى، فهذا أيضًا سر من أسرار الله.

ويكشف الشناوى عن سر حيرته، يقول: أنشبت هذه الخواطر السود أظافرها فى رأسى اليوم، كانت الساعة العاشرة صباحًا، وارتفعت فى العمارة التى أسكنها جلبة غامضة، وفتحت النافذة لأتبين مصدر الجلبة. بالله ماذا أقول؟ إنه سر آخر من أسرار الله.

فى مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضى، رأيتها واقفة أمام بيتها بملابسها البيضاء، تنتظر عربة المدرسة، وأقبلت العربة، وقفزت إليها فى خفة واتزان، وفى هذه الساعة- العاشرة من صباح اليوم- رأيتها فى ملابس بيضاء، وقد خرجت من باب العمارة واتجهت نحو العربة، لم تكن تمشى على قدميها، ولكن كانت محمولة على الأعناق، ولم تكن ترتدى الملابس ولكنها كانت ملفوفة فيها، ولم تكن هذه عربة المدرسة، ولكن كانت عربة الموتى.

وانتقلت الجلبة من داخل العمارة إلى الشارع، لم يبق فى العمارة إلا صوت واحد ينادى فى بكاء وذهول: بنتى بنتى.

والتف حول الأم المسكينة جمع من النساء والرجال يمنعونها من أن تطل برأسها على الشارع، حتى لا ترى ابنتها وقد صارت جثة، وكفنًا، ونعشًا، وكانت حتى ليلة أمس حياة تنبض ذكاء، وجمالًا، ورقة، وعذوبة، وهدأت الجلبة فى الشارع، وظل الصوت الباكى الذاهل يقرع الآذان بندائه الحزين: بنتى بنتى.

لم تقل الأم كلمة واحدة غير هذا النداء، ولكن نبرة صوتها حملت إلى مشاعرى ما تحاول الأم أن تقوله، ولا تستطيع أن تقوله.

لقد ماتت ابنتها وهى فى ريعان الشباب، وبين من سار فى جنازتها كثيرون يحملون على أكتافهم أرذل الأعمار، مسكينة هذه الأم، فقد دفعت فى ابنتها نفس الثمن الذى تدفعه الأمهات لأبنائهن الذين يعيشون، فلماذا تموت ابنتها ويعيش الآخرون؟ والثمن الذى دفعته من صحتها، وراحتها، وعواطفها، وحملها للجنين تسعة أشهر، هل يرده لها الموت الذى أخذ ابنتها؟

لم أطق أن أمكث فى البيت، غادرته بعيدًا إلى غير اتجاه، وكنت فى كل اتجاه أسمع هذا النداء: بنتى بنتى.

كتب كامل الشناوى عن الله بروح شفافة، يمكن أن يعترض طريقها الآن من صادروا الله لحسابهم الخاص، ويريدون أن نراه بعيونهم، لكن ما أصدق هذه الصورة التى رأى كامل الشناوى الله بها، وأعتقد أن كلًا منا يحمل لله صورة، لكننا نخشى أن نفصح عنها، لأننا سنجد من يحول بيننا وبين ذلك.

«لا تكذبى».. براءة نجاة من خيانة كامل الشناوى

لسنوات طويلة ونحن نعيش فى ظل ما يمكننا اعتباره كذبة ثقافية وأدبية كبيرة.

أما عن الكذبة، فهى أن الشاعر الكبير كامل الشناوى ١٩٠٨- ١٩٦٥، كتب قصيدته الرائعة «لا تكذبى» عندما ضبط حبيبته المطربة نجاة فى أحضان كاتب شهير، مرة يقولون إنه يوسف إدريس، ومرة أخرى يؤكدون أنه يوسف السباعى، ومرة ثالثة يجزمون بأنه نزار قبانى أو شقيقه صباح، وهناك من يؤكد أنه المخرج عز الدين ذوالفقار، وأن كامل الشناوى انهار وتوجه إلى بيت صديقه مصطفى أمين وكتب هناك قصيدته، وقرأها على نجاة فى التليفون، فقالت له فى لا مبالاة: كويسة أوى يا كامل.. أنا هاغنيها.

أما كيف أن هذه كذبة كبيرة، فهذه قصة متشعبة ومتشابكة تستحق أن تُروى.

يقولون إذا تعددت الروايات حول رجل واحد ضاعت حقيقته.

وفى حالتنا يمكن أن نقول إنه إذا تعددت الروايات حول واقعة واحدة ضاعت حقيقتها، وهو ما حدث فيما يتعلق بالروايات التى تتعلق بكتابة كامل الشناوى قصيدته «لا تكذبى»، ويمكننا أن نعددها معًا.

الرواية الأولى صاحبها هو الكاتب الكبير يوسف الشريف.

فى عام ١٩٨٠ صدر للكاتب يوسف الشريف كتابه «كامل الشناوى.. آخر ظرفاء ذلك الزمان» عن مؤسسة روزاليوسف.

تم تقديم الشريف على أنه ليس غريبًا عن كامل الشناوى، فقد كان واحدًا من أخلص تلاميذه المقربين إليه، والقريبين من حياته العامة والخاصة، من فكره وقلبه، عاش معه أفراحه وعذاباته، فاستطاع خلال السنوات العشر الأخيرة من عمر الشاعر الراحل «١٩٥٥- ١٩٦٥» أن يسجل بقلمه كثيرًا من أشعاره ونوادره وسخرياته، وضحكاته التى اشتهر بها.

كان الشريف إذن شاهدًا حقيقيًا على حياة كامل الشناوى، ولذلك لم يشكك كثيرون فيما قاله عن كواليس كتابته قصيدته الشهيرة «لا تكذبى»، التى فضح بها الشناوى خيانة محبوبته المطربة الشهيرة التى عرف الجميع أنها «نجاة الصغيرة».

ظل ما قاله الشريف فى كتابه لغزًا غامضًا.

الشريف الذى كان قريبًا من كامل الشناوى انحاز إلى أن الحبيب المجهول الذى رآه مع نجاة كان يوسف إدريس.

فى مقاله «القصة الحقيقية لخيانة المطربة الصغيرة للشاعر كامل الشناوى»، الذى كتبه يوسف الشريف فى عدد الهلال- مايو ٢٠٠٤، أشار إلى أن الحديث عن بطلة القصيدة كثير، ومتناقض، فمن قائل إنه ضبطها متلبسة بخيانتها العاطفية مع صباح قبانى مدير تليفزيون دمشق، أو شقيقه الشاعر نزار قبانى، ومن قائل إنه المخرج عز الدين ذوالفقار، بينما الكثيرون- وأنا معهم- يجزمون بأنه كاتب أديب شاب يعتبره النقاد- ولا يزال- أقدر من كتب القصة القصيرة فى مصر والعالم العربى.

لا يترك الشريف انحيازه دون دليل، يقول إنه بعد أن صدر كتابه عن كامل الشناوى، التقى يوسف إدريس فى مقهى ريش، فبادره يوسف بالعتاب، لأنه لم يذكر اسمه صراحة فى كتابه، بل أشار إليه بالتلميح.

قال إدريس للشريف: أنا الخائن فى قصيدة «لا تكذبى».

وثّق الشريف اعتراف يوسف إدريس، فى مقال كتبه بمجلة روزاليوسف عدد ٣٣٦٥، وأضاف إليه ما سمعه من الفنان جمال كامل، أحد أعمدة مجلة روزاليوسف.

قال جمال للشريف: كنا فى سيارة فتحى غانم ومعنا كامل الشناوى بعد اجتيازه مرحلة الشفاء من التجربة فى طريقنا إلى منزلى بالمعادى، وكانت الساعة قد جاوزت منتصف الليل، ورأينا يوسف إدريس يجلس إلى جوار المطربة نجاة فى سيارة، لكن لحسن الحظ أن كامل الشناوى الذى نزل من السيارة ليقضى حاجته لم يلمح يوسف إدريس والمطربة الصغيرة على مرمى البصر من مكاننا.

فى مقال «الهلال» يروى الشريف ما رآه بعينيه وهو إلى جوار كامل الشناوى عن كواليس قصة الخيانة وكتابة هذه القصيدة، وهذا ما قاله:

«أذكر فى عام ١٩٦٢ أننى صحبت كامل الشناوى إلى حلوانى (جروبى)، حيث دفع فاتورة مشتريات بمبلغ مائة وخمسين جنيهًا، وإذا بثلاثة عمال يحملون أمامنا إلى سيارة (بوكس) صناديق الجاتوه والبيتى فور وتورتة ضخمة بيضاء ذات عدة أدوار لم تقع عيناى على مثلها سوى فى الأفلام السينمائية.

كانت المناسبة عيد ميلاد مطربة مشهورة (منيون) صغيرة الحجم، رقيقة الصوت، وإلى شقتها بالزمالك دخلت مع كامل الشناوى، حيث كان المدعوون محدودى العدد من الأصدقاء والصحفيين والفنانين والأقارب.

فلما جاءت لحظة إطفاء الشموع، إذا بمحبوبة كامل الشناوى وملهمته تختار كاتب القصة القصيرة وتمسك بيده ليساعدها فى قطع التورتة بالسكين، وكأنها كانت تقطع فى أوصال قلب الشاعر الكبير، وحاول طوال الحفل أن يستر ألمه وإخفاقه وفشله، هو الذى دخل الحفل منذ قليل هاشًا باشًا يكاد يرقص طربًا ومرحًا، ولم يحتمل الموقف، فانصرفنا وكان لا يزال فى الليل ساعات.

ذهبنا إلى شقة الشاعر عبدالرحمن الخميسى فى حى معروف، وكان مفلسًا، ومن النافذة نادى جاره الفنان سعيد أبوبكر، وقال له إن كامل بك فى ضيافته، هات معاك أربعة كيلو كباب وأى حاجة نشربها.

لكن كامل الشناوى لم يتناول غير قطعة واحدة من اللحم دون أن يلامس الكأس شفتيه، إذ كان فى حالة لم أعهده فيها من قبل على مدى السنوات العشر التى لازمته خلالها فى أخريات حياته، عيناه مغرورقتان بالدموع وقد امتقع وجهه، وكف عن أجمل صفاته ومواهبه، وهى الحكى والسخرية وآيات ظرفه؛ حتى خشيت أن يحدث له ما لا تحمد عقباه.

بعد قليل طلب من فكرى الجوهرى مدير أعمال الخميسى أن يحضر له تاكسى، ولاحظت أنه على غير عادته، لم يدعنى إلى مصاحبته.

هناك فى شقة المطربة الصغيرة دق الباب، فتحت الخادمة، لم يستأذن فى الدخول، رأى كل شىء ماثلًا أمامه يستحيل إخفاءه أو إنكاره».

بعد أن أنهى الشريف القصة، أشار إلى أنه سأل الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين عن شهادته على القصة، باعتباره كان من استقبل كامل الشناوى بعد عودته من بيت المطربة الصغيرة.

قال مصطفى للشريف: «عندما حكى لى القصة بكل تفاصيلها المثيرة، حرضته على أن يجسد مشاعره فى قصيدة، فكانت دموعه تختلط بحبر القلم الذى يكتب به، ثم حرضته بعد اكتمال القصيدة على أن يقرأها على مطربته الصغيرة فى التليفون حتى يشفى غليله، وقرأ عليها القصيدة وهو يكاد ينتحب، وعندما انتهى، قالت وكأن الأمر لا يعنيها: كويسة خالص.. ممكن أغنى القصيدة دى يا كامل بك؟».

الرواية الثانية صاحبها هو الكاتب الكبير مصطفى أمين، كتبها تحت عنوان «مَن قتل كامل الشناوى؟»، ونشرها فى جريدة أخبار اليوم عدد ١ ديسمبر ١٩٨٥، ثم ضمنها بعد ذلك فى كتابه «شخصيات لا تُنسى».

القصة كما رواها مصطفى أمين كانت على النحو التالى:

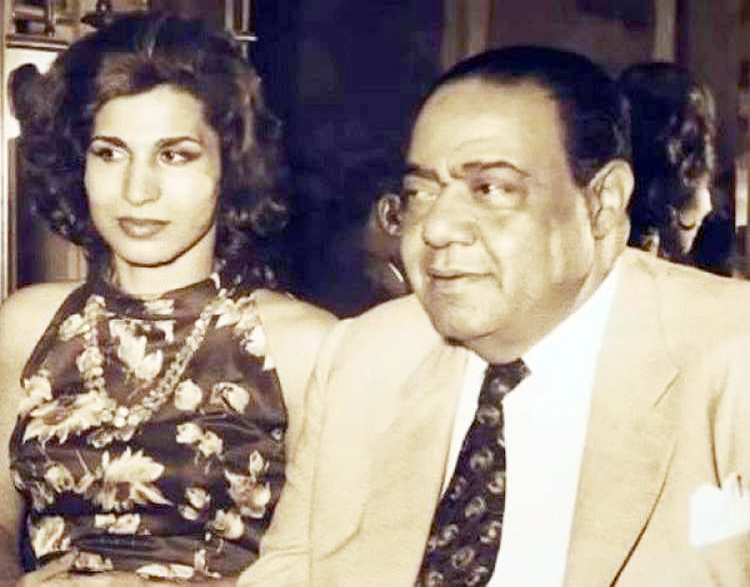

«عشت معه حبه الكبير الأخير، وهو الحب الذى أبكاه وأضناه وحطمه وقتله فى آخر الأمر، أعطى كامل لهذه المرأة كل شىء: المجد والشهرة والطبل والزمر والدعاية والشعر، ولم تعطه شيئًا، أحبها فخدعته، أخلص لها فخانته، جعلها ملكة فجعلته أضحوكة، وقد كتب قصيدة (لا تكذبى) فى غرفة مكتبى بشقتى فى الزمالك، وهى قصيدة حقيقية ليست فيها مبالغة أو خيال، حتى إن الموسيقار عبدالوهاب سماها (إنى ضبتكما مًعا).

وكان كامل ينظمها وهو يبكى، كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها، وكان يتأوه كرجل ينزف منه الدم الغزير وهو ينظم، وبعد أن انتهى من نظمها، قال إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون.

وكان تليفونى بسماعتين، أمسك هو سماعة وأمسكت أنا وأحمد رجب سماعة فى غرفة أخرى، وتصورنا أن المطربة ما تكاد تسمع القصيدة حتى تشهق وتبكى وتنتحب ويُغمى عليها وتستغفر وتعلن توبتها، وكان فى رأى أحمد رجب ورأيى أن هذا منظر تاريخى يجب أن نحضره.

وبدأ كامل يُلقى القصيدة بصوت منتحب خافت، تتخلله الزفرات والعبرات والتنهدات والآهات، ما كان يقطع القلوب، وكانت المطربة صامتة لا تقول شيئًا ولا تعلق ولا تقاطع ولا تعترض، وبعد أن انتهى كامل من إلقاء القصيدة، قالت المطربة: كويسة قوى.. ينفع أغنيها.. لازم أغنيها.

وانتهت المحادثة التاريخية ورأينا كامل الشناوى أمامنا جثة بلا حراك».

وسمع كامل الشناوى أن حبيبته المطربة الكبيرة عندما علمت بعذابه، قالت لأصدقائها: مسكين كامل الشناوى.. لقد دمرته الغيرة.

ومضت المطربة تثير كامل الشناوى بأن تعشق فلانًا الطبيب، وتحب علانًا المحامى، وتخرج مع ترتان المهندس.

ومات كامل الشناوى، ومضت السنون، وقابلت المطربة التى كان يعشقها.

قلت لها: إننى كرهتك طوال حياتى منذ قصيدة «لا تكذبى».

قالت: أنا لم أحبه، هو الذى كان يحبنى، إننى كنت أحبه كصديق فقط، وطلب منى أن يتزوجنى فرفضت، إننا نختلف فى كل شىء، أنا رقيقة وهو ضخم، أنا صغيرة وهو عجوز، أنا أجد متعة فى أن أجلس مع الناس، ومتعته أن يجلس معى وحدى، أنا لا أريد أن يعرف الناس من أحب، وهو يريد أن يعرف الناس أنه يحبنى.

قلت لها: إن أصدقاءه يعتقدون أنك قتلتيه.

قالت: لا.. هو الذى انتحر.

سألتها: تقصدين أنه انتحر حبًا؟

قالت: بل انتحر غيرة.

ولم أصدقها طبعًا.

لم يصرح مصطفى أمين باسم نجاة الصغيرة، لكنها هى من أفصحت عن ذلك، عندما تقدمت ببلاغ إلى النيابة تتهم مصطفى بأنه يشهّر بها فى مقاله، واستندت فى اتهامها إلى الرسم التوضيحى المنشور مع المقال الذى رسمه سيد عبدالفتاح فنان أخبار اليوم الشهير كانت لوجه امرأة تشبهها رغم إخفاء عينيها.

حضرت نجاة إلى المحكمة بنفسها، وطالب محاموها بإلزام مؤسسة «أخبار اليوم» بتعويض نصف مليون جنيه، وتعطيل الجريدة ٣ أشهر، لكن المحكمة رفضت دعواها وألزمت بالمصاريف، فلم تر بعد مرافعة المستشار القانونى لأخبار اليوم وجهًا لإقامة الدعوى، وألزمتها بالمصاريف.

الرواية الثالثة بطلها إحسان عبدالقدوس، وإن كان فعل ذلك بشكل غير مباشر.

كان إحسان قد أصدر روايته القصيرة «وعاشت بين أصابعه»، وجعل بطلتها النجمة هناء وصفى، التى رمز بها إلى نجاة، وطاهر عبدالحميد الذى رمز له بكامل الشناوى.

يمكننا أن نلمح كامل من الفقرة الأولى لظهوره فى الرواية، يقول عنه إحسان:

«وهنا ظهر فى حياتها الأستاذ طاهر عبدالحميد.. إنها تعرفه من زمان طويل؛ ربما منذ بدأت أولى خطواتها فى عالم الفن، ولكنها كانت تعرفه من بعيد، ولم تكن فى حاجة إليه ولم يكن فيه ما يغريها به، ولكن الأستاذ طاهر شىء كبير، إنه يسيطر بشخصيته على عالم الفن كله، يكفى أن يقول كلمتين ليرتفع فنان ويهوى فنان، وهو صديق كل الكبار، إن مجرد صداقته لها قيمة كبيرة، وفى الجلسات التى يتزعمها بنكاته اللاذعة وضحكاته وآرائه وأشعاره يتم كثير من الانطلاقات والصفقات الفنية.

كان إحسان ينشر روايته مسلسلة فى جريدة الأهرام، وبعد فصلين منها، تواصلت معه نجاة، وطلبت منه أن يغير بعض التفاصيل فى القصة، لأن كل مَن سيقرأ سيعرف أنها بطلة القصة، لكن لم يستجب إحسان، فقد طلبت نجاة منه أن تشترى الرواية لتحولها إلى فيلم سينمائى، ووضعت لذلك شرطًا أن تكون الرواية ملكها بشكل نهائى، وألا يسألها إحسان عن موعد ظهور الفيلم، ففهم أنها تريد أن تشترى الرواية لتعدمها، ولا تكون لها أى فرصة للظهور على شاشة السينما، فرفض عرضها».

تم تقديم الرواية فى مسلسل إذاعى فى عام ١٩٨٣ بنفس الاسم من سيناريو وحوار عصام الجمبلاطى وإخراج أحمد عبدالحميد، ومن بطولة محمود ياسين ومديحة كامل وسعيد عبدالغنى ونسرين وعبدالله فرغلى وفريدة سيف النصر.

الرواية الرابعة نجدها عند شقيق كامل الشاعر الكبير مأمون الشناوى، ففى عام ١٩٨٨ تحدث عن هذه القصة، فى أحد حواراته الصحفية.

قال: «بطل حكاية لا تكذبى ليس كاتب القصة الشهير- لم يحدد يوسف إدريس أم السباعى- كان كامل قد أحب واحدة من الوسط الفنى، وكانا يتزاوران باستمرار فى منزليهما، وكنت مدعوًا ذات مرة إلى غداء فى شيراتون، ووجدت هذه المطربة مع مليونير من تجار السيارات، وهو صاحب توكيل لشركة معروفة، وعندما ذهبت إلى كامل وأخبرته بأننى قابلتها مع هذا الرجل، تغير وجهه من أثر الصدمة، وأخذ يسالنى هل كانت يده فى يدها».

ويضيف مأمون: «حدثت مواقف أكدت لى آنذاك أن كامل يحبها فعلًا وبعنف، ولن أذكر اسم هذه المرأة لأنها لا تزال حية، وهى بطلة (لا تكذبى)، ولست أدرى لماذا تنكر هى أنه كان يحبها، هل يكره أحد أن يكون محبوبًا، أنا واثق أنها لم تكن تحبه، لكنها كانت تقدره كفنان وإنسان، وهو كان يعلم أنه لم يكن فتى أحلامها».

الرواية الخامسة بطلها هو طارق الشناوى ابن شقيق كامل، ففى عام ١٩٨٩ قام طارق بتحقيق شامل للواقعة.

قرر أن يستمع إلى أكثر من رأى ومن حكاية.

قال له مصطفى أمين إن القصيدة كتبت فى شقته، وأنه استمع إلى كامل الشناوى وهو يتصل بنجاة ليسمعها الكلمات، وكان يتلصص على المكالمة من سماعة أخرى، واستمع إلى نجاة تقول له: الكلمات حلوة قوى.. يا ريت أغنيها.

تحية كاريوكا قالت له: «كامل بيه كان يجلس فى شرفة بيتى الذى كان يطل على نهر النيل، وكتب هذه القصيدة على إيقاع فناجين القهوة التى كنت أقدمها له».

كمال الملاخ قال: «كنت ألتقى كامل بيه دائمًا فى الصباح الباكر، فأنا أذهب إلى فندق (سميراميس) فى الساعة السابعة صباحًا متجهًا إلى الكافيتريا قبل ذهابى إلى الأهرام، فشاهدته فى اللحظة التى كان يهم فيها للمغادرة، فهو يسهر للصباح وأنا أبدأ يومى مبكرًا، وقد رأيته وهو ينهى قصيدة (لا تكذبى)».

يوسف إدريس قال لطارق بوضوح ودون تفاصيل: «أنا بطل هذه الحكاية».

أما كمال الطويل، فقال: «أنا أميل إلى أن كامل الشناوى بلغ ذروة الصدق الفنى، خلق واقعًا موازيًا للصورة الشاعرية، فرط الصدق الذى تنضح به الكلمات، كان هو المحرك الأساسى للبحث عن حقيقة».

خرج طارق الشناوى من تحقيقه إلى أن الخيال فى القصة هو الحقيقة، والحقيقة هى الخيال، وأن كامل الشناوى منح القصيدة إحساسًا مرهفًا وصادقًا، فبدأ الناس يبحثون لها عن ظل من واقع، وعندما لم يجدوه اخترعوه أو تخيلوه.

فى عام ٢٠١٢ كتب الشاعر الكبير فاروق جويدة فى مقاله بالأهرام «هوامش حرة» إشارة إلى أنه استمع من الأستاذ محمد حسنين هيكل أنه ذهب فى الصباح الباكر إلى فندق «سميراميس» بحثًا عن كامل الشناوى، الذى كان قد تأخر فى كتابة مقاله، فوجده مستغرقًا فى كتابة قصيدته «لا تكذبى»، وكأن حروف كلماته تنزف دمًا.

أخذ طارق الشناوى هذه الواقعة وصدر بها مقاله الذى نشره فى ٧ مارس ٢٠١٩، ووضع له عنوانًا دالًا وهو «هيكل شاهد إثبات على لا تكذبى»، فى محاولة منه للتأكيد على وجهة نظره، وهى أن الخيال اختلط بالحقيقة فى هذه القصة.

الرواية السادسة جاءت فى مقال نشره فى ٢٣ مارس ٢٠١٥ الكاتب الصحفى رمزى صوفيا فى جريدة «الأسبوع الصحفى»، وفيه نقل ما قاله له الموسيقار محمد الموجى عن هذه الواقعة.

يقول الموجى: «كان الشناوى يقلقنا من فرط ولعه بنجاة الصغيرة، ونحن نرى أنه كان يرى حياته بعيون حبه لها، وكنت مع مصطفى أمين نقول له باستمرار: احترس.. فأنت تعيش فى عالم بعيد عن الواقع، وسوف تصطدم بالواقع وتكون صدمتك قوية جدًا».

ويضيف الموجى: «جاء اليوم الموعود عندما كان الشناوى يقود سيارته فى طريق الهرم الخالى، وهو يفكر بنجاة كعادته، فلمح سيارة الكاتب الكبير يوسف السباعى تسير ببطء، وعندما اقتربت سيارته من سيارة السباعى، لاحظ أن فتاة كانت بجانب السباعى وهى مستلقية برأسها على كتفه، وعندما عاد الشناوى منهارًا إلى بيت مصطفى أمين فى الزمالك كنت جالسًا عنده ألحن قطعة جديدة، وكان وجه الشناوى مصفرًا كأنه سيموت بعد لحظات، فقلنا له اجلس واحكى لنا ما حدث».

قال الشناوى: «لقد رأيتهما معًا، لقد كانا غارقين فى القبلات التى جرحت قلبى وحطمت كل حياتى».

يقول الموجى: «صمتنا أنا ومصطفى أمين وتركناه ليفرغ ما كان يروج فى نفسه حتى يرتاح، ثم فجأة أمسك بالقلم والورقة من مكتب أمين، وبدأ يكتب ونحن صامتان ونتابع، فكان ميلاد القصيدة العظيمة (لا تكذبى)، وبمجرد انتهائه من الكتابة أمسك بالهاتف واتصل بالمطربة نجاة الصغيرة وقرأ عليها القصيدة متنهدًا».

يؤكد الموجى كما روى لرمزى صوفيا: «سمعناها تقول له على الخط الآخر: حلوة أوى يا كمولتى.. أنا عايزاها.. لحنها عشانى.. أنا عايزاها بلحن محمد عبدالوهاب، فرد عليها كامل: حاضر.. حاضر يا حبيبتى.. ولا يكون عندك فكرة، وبمجرد إنهائه المكالمة وقع أرضًا وكان نبضه عاليًا ووجهه شاحبًا فأخذناه أنا ومصطفى أمين إلى أقرب مستشفى، حيث وجدوا ضغطه مرتفعًا بشكل خطير جدًا ونبضات قلبه عالية، فعولج حتى تحسنت حالته، ولكن قلبه ظل جريح الحب».

الرواية السابعة جاءت فى نفس التقرير الذى كان عنوانه «محمد عبدالوهاب: أغنية لا تكذبى قصة واقعية بطلتها المطربة نجاة الصغيرة».

يروى رمزى ما حدث فى بيت عبدالوهاب، يقول: «كنت ذات يوم مع صديقى الأستاذ سليم أبوالخير، الذى كان مديرًا إقليميًا لدار الصياد بالقاهرة، التى تصدر مجلة (الصياد) ومجلة (الشكبة) وجريدة (الأنوار)، وكنا معًا فى بيت صديقى العزيز الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.

سأل رمزى عبدالوهاب: ما حقيقة قصة أغنية (لا تكذبى)؟

قال عبدالوهاب: أنت تعرفنى يا رمزى، أنا لا أحب الكذب والافتراء على الناس، وحقيقة هذه الأغنية هى أنها من قصة واقعية عاشها كاتبها الشاعر الكبير والصديق طيب القلب كامل الشناوى، لقد كتبها بعد اكتشافه علاقة حب ملتهبة ربطت بين نجاة الصغيرة والأديب المعروف يوسف السباعى، وقد كتب كلمات هذه الأغنية وهو يذرف دموعه أمام كل أصدقائه الذين كانوا يتابعون حكايته مع نجاة الصغيرة.

سأل سليم أبوالخير عبدالوهاب: وكيف كان موقف نجاة الصغيرة عندما تأكدت أن كلمات الأغنية تدور حول حكايتها مع يوسف السباعى؟

رد عبدالوهاب: تعاملت مع الموقف بطريقة راقية، وأكدت لنا جميعًا أنها لم تقدم أى وعود لكامل الشناوى، وأنها ليس عليها أى ذنب بشأن حالته النفسية أو بشأن اعتقاده بأنها كانت تعشقه، فهى كانت- وما زالت- تعتبره صديقًا عزيزًا».

كان من رأى عبدالوهاب- كما ينقل لنا صوفيا- أن الشناوى ظلم نفسه كثيرًا عندما عشق امرأة لم تبادله نفس المشاعر.

ويضيف عبدالوهاب: «كان كامل يأتينى شاكيًا باكيًا من فرط ولعه بنجاة، ويطلب منى أن أتدخل ليتزوجها، ولكننى قلت أقول له: إياك أن تظلم نفسك أكثر، فنجاة غارقة فى حب يوسف السباعى، وكل محاولة منك سوف تتعرض للرفض من طرفها، فتكون النتيجة عبارة عن فضيحة كبرى، سوف تسىء بها لتاريخك ولاسمك الكبير».

الرواية التاسعة صاحبها هو الكاتب الصحفى أحمد عتمان، دونها له الكاتب الصحفى محمد الماطرى صميدة فى جريدة «الشروق» التونسية، التى كان ينشر بها سلسلة فى سبتمبر ٢٠١٩ بعنوان «من قصص العشاق».

يقول «عتمان»، الذى كان يتبناه كامل الشناوى حتى أصبح ابنه الذى لم ينجبه: «كنت أعرف بحكم قربى منه أنه يحب نجاة، وعشت معه موقفًا لا أنساه.

كانت نجاة قد اتصلت بكامل وهو ساهر فى الهيلتون، وقالت له إن ابنها وليد مريض ويحتاج إلى دواء لم تجده فى الصيدلية فى هذا الوقت المتأخر، وطلبت منه أن يحضر لها الدواء».

يُكمل «عتمان»: «أخذنى معه، وظللنا نبحث فى الصيدليات المفتوحة حتى وجدناه، وأمام بيت نجاة طلب منى أن أنتظره فى التاكسى، وصعد بنفسه ليوصل الدواء، وكنت أعرف أنها حبه الأفلاطونى، كانت ملهمته ولم تتعد العلاقة أكثر من ذلك».

أما عن كواليس «لا تكذبى» فيقول عتمان: «عرفت منه تفاصيل الصدمة التى جعلته يكتب لا تكذبى، فقد كان ضيفًا دائمًا على نجاة ويزورها كثيًرا، وكانت خادمتها تعرفه جيدًا، ففتحت له وسمحت له بالدخول، عندما صعد إليها فجأة دون موعد سابق، وجدها فى مشهد عاطفى مع المخرج عز الدين ذوالفقار، وكان جارها ويسكن معها فى نفس العمارة».

ويفسر عتمان هذا المشهد بقوله: «كان عز مشهورًا بأنه يعيش قصة حب مع كل بطلة من بطلات أفلامه، ولا يستطيع أن يبدأ الفيلم إلا إذا غرق فى حبها، وعز لم يكن يحب النجمة، بل الشخصية التى تجسدها، وعاش عز مع نجاة نفس الحالة فى فيلم (الشموع السوداء)، فكان يتردد عليها كثيرًا، ويعيش معها كل مشهد كأنه بطل الفيلم، وفى واحد من تلك المشاهد دخل كامل الشناوى إلى الكادر فجأة فرأى ما ظنه مشهدًا غراميًا ساخنًا، فكتب بدموعه (لا تكذبى)».

الرواية العاشرة صاحبها هو المهندس ناجى ابن شقيق كامل الشناوى، كنت قد قرأت تصريحًا منسوبًا إليه بأن كامل الشناوى كتب أجزاء من قصيدته «لا تكذبى» بين العامين ١٩٤٧ و١٩٤٨، وأنها لم تكتب كلها فى الستينيات.

تواصلت مع ناجى، الذى أصر على معلوماته، بل كشف عن أن الأجزاء الأولى من القصيدة منشورة بالفعل فى إحدى المجلات، لكنها ليست تحت يديه.

لدى ناجى تفسير يبدو منطقيًا للجدل الذى جرى حول القصيدة.

قال لى: «أغلب الظن أن هذه القصة كانت مقلبًا قام به كامل الشناوى فى مصطفى أمين وفى والوسط الصحفى والثقافى كله، فقد أراد أن يخلق أسطورة حول القصيدة حتى يخلدها، ويبدو أن مصطفى أمين عندما أدرك المقلب، قرر أن يرده للشناوى بأن قام بتأليف هذه القصة حتى يشهّر بكامل ويصوره بهذه الصورة التى لا تتناسب أبدًا مع قيمة وإنتاج كامل الشناوى الحقيقية».

المفاجأة الكبرى أن كامل الشناوى نفسه كتب شهادة براءة نجاة من دم هذه القصيدة، ويمكننا أن نعود إلى ما كتبه فى جريدة الجمهورية فى ٢٩ مارس ١٩٦٢، ولاحظوا التاريخ جيدًا، فسوف نحتاج إليه بعد قليل.

تحت عنوان «ليس عملًا فنيًا ولكن محاولة لم تتم»، كتب كامل: «قال لى الأستاذ محمد فتحى السعيد: إن ما نقرأه لك لوحات فنية تعبر بأضوائها وظلالها عن تجربة بشرية، ولم يكن مستساغًا إلى عهد قريب أن يعالج الشاعر موضوعًا عاطفيًا كموضوع قصيدتك (لا تكذبى) بطريقة تنطوى على تعرية وانطلاق وتجريد، وليس فيها مع ذلك ما يخدش الحياء«.

سأل السعيد الشناوى: «لماذا لا تذكر أسماء ملهماتك؟ هل يحرجك ذلك؟ إننا فى عصر أدب الاعتراف وأنت تعيش عصرك، بل إنك تسبق العصر بأفكارك واتجاهاتك.

ويجيب الشناوى على سؤال السعيد، ويقول: توهم أنه بهذا الثناء الذى لا أستحقه يستطيع استدراجى إلى أن أذكر مصدر الإلهام، وأنا أؤمن بأدب الاعتراف، ولكننى فى الوقت ذاته أؤمن بأن مصدر الوحى بالنسبة إلى الشاعر مثل مصدر الخبر بالنسبة إلى الصحفى، وإذا كانت الإباحة بمصدر الخبر تتنافى مع الأمانة الصحفية، فإن الإباحة بمصدر الوحى تعد خيانة عاطفية، وسأظل طوال عمرى وفيًا لا أخون حتى من يخوننى».

ويضيف الشناوى: «إن ما يلهمنى ليس ذاتًا، ولكن عاطفتى نحو هذه الذات، خيالى الملتف حولها، بصمات قلبى على ملامحها، اندماجى فيها، انفعالى بها، هذا هو الإلهام الحقيقى للشاعر والفنان، وأرجو أن يصدقنى قارئى إذا ساءلت نفسى: هل ما ظهر لى من شعر أو كتابة عمل فنى، أو هو محاولة لم تتم؟ إن أشعارى وكتاباتى ليست إلا محاولات قد لا يعوزها صدق الشعور، ولكنها كلها محاولات ناقصة مبتورة، ومن بين هذه المحاولات قصيدة (لا تكذبى)».

لماذا قلت لكم لاحظوا تاريخ مقال كامل الشناوى؟

ببساطة لأن كامل كتبه فى ٢٩ مارس ١٩٦٢، ومعظم الروايات التى نسجت حول قصيدة «لا تكذبى» تؤكد أنها كتبت ليلة عيد ميلاد نجاة فى نفس العام، وعندما نعود إلى تاريخ ميلاد نجاة، سنجد أنها مولودة فى ١١ أغسطس، أى أن القصيدة كانت مكتوبة قبل عيد ميلاد نجاة بشهور ربما بأعوام.

على أى حال ها هى القصة أمامكم.

معنا قصيدة عظيمة هى «لا تكذبى».. ومعنا عشرات الروايات والأسماء والوقائع التى من خلالها أدان الكثيرون نجاة، وقد كان رأس الحربة فى توجيه هذه التهمة هو يوسف الشريف ومصطفى أمين، ثم سار على نهجهما كل من تحدث عن القصة.

لكن من ظاهر هذه الحكايات.. هل خانت نجاة كامل الشناوى؟

قولًا واحدًا لم تفعل نجاة ذلك، فهى لم تكن تحبه من الأساس، عاش هو قصة حب جارفة، وفى ظنى أنه لم يكن فى حالة لا نفسية ولا عقلية سليمة، فقد انتقم من نجاة لأنها رفضت حبه الذى لم يكن إلا وهمًا من أوهامه.

لقد وصف مصطفى أمين حالة كامل الشناوى الغرامية بقوله: «كانت غدة الحب فى قلب كامل الشناوى تفرز باستمرار، ما مر يوم فى حياته منذ عرفته ولم أره غارقًا فى قصة حب، وكنت أقول له إن قلبه كروايات سينما مترو فى تلك الأيام، كل أسبوع فيلم جديد، وكان يسمى الفتاة التى يعشقها (آخر صيحة)، فإذا مضى أسبوع على الحب بحث عن تاجر الأشياء المستعملة ليلقى فى جرابه بالحب القديم كما يرمى بالحذاء القديم».

ويضيف أمين: «كان ذوقه فى الحب غريبًا، كان دميمًا ولا يختار إلا ملكات الجمال، وكان ضخم الجثة ويصر على أن تكون معبودته خفيفة صغيرة قصيرة، وكان أمينًا ومخلصًا فى حبه، ولا يقع إلا فى هوى الغانيات المتقلبات الخائنات الغادرات، وكانت الفتاة التى تقف وحدها لا تستهويه ولا تلفت نظره، وإنما الذى يجذبه هو الزحام، فيحاول أن يشق طريقه إليها، ويدفعه من أمامه، ويوقفه من بجواره، ويزغده من خلفه، إلى أن يصل إلى المرأة التى اختارها منهوك القوى».

لا تحتاج القصة فى الحقيقة إلى تحقيق صحفى فقط، ولكنها تحتاج إلى محلل نفسى، يكتب لنا عن ملامح هذا الفنان العظيم، الذى يبدو أن الجنون لم يفارقه لا وهو يحب نجاة، ولا وهو يكتب عن خيانتها المزعومة له.. هذا إذا كانت القصيدة عنها من الأساس.

الشناوى: أيها الموت أنا لا أخافك.. ولكنى لا أفهمك

المفارقة الكبرى فى حياة كامل الشناوى أنه رغم عشقه الحياة كان مشغولًا بشكل أسطورى بكل ما يتعلق بالموت، فمن بين ما يحكى عنه أنه كان ينام طوال النهار ويسهر طوال الليل، لأنه كان يخشى أن يموت وهو نائم.

ويحكى محمود السعدنى أن كامل الشناوى كانت تسيطر عليه فكرة أن الموت يأتى ليلًا والناس نيام ولا يأتى نهارًا، فكان يأخذ الليل قاطعًا الرحلة من الهرم إلى مصر الجديدة، حتى لا ينام هربًا من الموت.

وكانت المفارقة أن محمود السعدنى رأى كامل الشناوى وهو يحتضر فى «عز الضهر» عندما مات فى مستشفى الكاتب.

لم يَعِش كامل الشناوى طويلًا.

فى أوراقه إشارة إلى تاريخىّ ميلاد، الأول هو ٧ ديسمبر ١٩٠٨ والثانى هو ٧ ديسمبر ١٩١٠، وتاريخ وفاة واحد هو ٣٠ نوفمبر ١٩٦٥، أى أنه فى الحالتين مات دون الستين، وكان غريبًا أن من كان يطارد الحياة فى الطرقات كان يطارد الموت أيضًا فى كتاباته وجلساته.

كانت حالة كامل الشناوى الصحية ترشحه لأن يكون ميتًا محتملًا، صحيح أننا جميعًا «ميتون محتملون»، لكن فرص كامل كانت أكثر.

ففى بداية الثلاثينات من عمره أصيب بمرض السكرى، كما كان كبده معتلًا، ولأنه كان يعيش كما يهوى لا يكف عن السهر والتدخين، فقد كان يعانى باستمرار، وخلال سنواته الأخيرة أصيب بأزمات صحية متتالية، حتى كانت الأزمة الأخيرة، فقد أصيب قبل أيام من وفاته بأزمة قلبية، ورغم أن حالته الصحية تحسنت، إلا أنه أصيب بالتهاب رئوى حاد دخل بسببه فى غيبوبة، لم يخرج منها إلا إلى الموت.

فى ١٦ نوفمبر ١٩٥٤ كتب كامل الشناوى فى جريدة الأخبار عن «رائحة الموت».

يقول: قيل فى تعريف الموت إنه الراحة الكبرى، إذ كل راحة يعقبها تعب، أما الموت فهو وحده الراحة التى لا يعقبها تعب.

ويكتب كامل فى ١٤ نوفمبر ١٩٥٤ ما يمكن اعتباره فلسفة كاملة فـ«الموت ليس مشكلة.. ولكن الحياة هى المشكلة».

يقول: ما أكثر الذين يفزعون من الموت، يتمثلونه وحشًا ضاريًا يفترس، وينهش ويطحننا بين فكيه فى نهم وجوع، كنت من هؤلاء يومًا، وكنت كلما تخيلت لقائى مع الموت ارتعدت فرائصى، واستبد بى شعور عميق حاد بالرعب، والرهبة، والكآبة، كنت مثل أى مجنون أو فيلسوف، أسأل: كيف يكون الموت؟ وماذا بعده؟ وأتمنى لو تحولت الطاقة الذرية من السيطرة على إنهاء الحياة إلى السيطرة على إنهاء الموت، وكانت هذه الخواطر شوكًا يخز دماغى، ويورثنى الحيرة والضياع.

ولقد رأيت الموت بعينى فى هذين اليومين، رأيته من خلال درجة الحرارة التى ارتفعت إلى الأربعين، ويصحب الحرارة عرق بارد لزج، ويقترن بالحرارة والعرق وجع شديد فى الظهر والبطن والأوصال والشرايين، وزكام يسد الأنف والأذنين، وكحة جافة تشرخ حلقى وينخلع لها قلبى، وصداع دائم، وسعال له صفير وصرير.

ولكن الموت الذى رأيته لم يكن وحشًا ضاريًا، بل كان طيفًا رفيقًا، وقاسيًا أيضًا، فقد توسلت إليه أن يدنو منى، ولكنه تدلل ونفر، وتركنى بين براثن الحياة، لقد علمتنى الحمى أن الموت أحن على الإنسان من الحياة، إنه الباب الوحيد الذى يمكن أن نتسلل منه إلى خارج السجن الضيق المظلم، السجن الذى نسميه حياة، وما هو إلا عذاب.

إن الموت لا ينبغى أن يكون مشكلة نفنى أعمارنا فى بحثها وتفسيرها، ونحاول أن نجد لها حلًا، وما جدوى أن نجد الحل أو لا نجده؟ إن الحياة هى وحدها مشكلة الأحياء، وهى وحدها الجديرة بالمواجهة والنضال، فإما أن تصرعنا، وإما أن نصرعها، إن أبسط مشكلات الحياة هى أن نعيش، ولا تزال هذه المشكلة- مشكلة العيش.

الموت لا يثير فزع الفرد والمجموع، والدول والشعوب، ولكن ما هى مشكلة الموت؟ إنه إذا لم يجئ فهو ليس مشكلة، وإذا جاء أنهى كل مشكلاتنا بشهقة، أو غمضة.

إن الموت- كما عبّر عنه الحكماء الأقدمون- هو الراحة الكبرى، وما أحمق الذين يجفلون من الراحة ويتمسكون بأهداب الحياة.

ويعلن كامل الشناوى بحسم: لن أكون بعد اليوم أحمق.

كان كامل الشناوى مشغولًا طوال الوقت بالسؤال الأزلى الذى يشغلنا جميعًا، وهو: من أين.. وإلى أين؟

فى كتابه «بين الحياة والموت» يقول كامل: السؤال الذى شغل أذهان الحكماء منذ الأزل هو: من أين نحن؟ وإلى أين المصير؟ كيف بدأ الكون وكيف ينتهى؟

ويعتبر كامل أن هؤلاء الحكماء مجرد مساكين، لأن هذا السؤال ما زال يقرع رءوسهم كمطرقة، وينفذ فى عقولهم كمسمار، وعبثًا يحاولون أن يجدوا الجواب الذى يجنبهم ضربات المطرقة أو يخفف من وخزات المسمار.

رأى كامل الشناوى أن الموت يحفظ الحياة وينميها ويطورها، يقول: يحدث ذلك بتجديد الأحياء، فهو يميت ناسًا، ويحيى غيرهم، ولو توقفت حركة الموت والحياة بين الناس فإن الإنسانية تصاب بالجمود، وليست رسالة الموت التى يؤديها للحى بأقل شأنًا من رسالته التى يؤديها للحياة، فهو الباب الوحيد المفتوح أمامنا، يغلق المرض أو الشيخوخة أو سوء الحظ جميع الأبواب فى وجوهنا.

لم يكن كامل الشناوى يخشى الموت، ولكنه مثل كل العقلاء كان يخشى المرض.

يقول: لا يهمنى أن أموت، وإنما الذى يعنينى ويهمنى هو أن أحيا وأنا فى صحوة الفكر والمشاعر والجسد، وأن أموت ورأسى ملىء بالأفكار والظنون، وقلبى نابض بالإيمان والحب، وجسدى ينتفض ويتحرك ويمشى على قدميه.

ويسأل كامل قارئه الذى تعود أن يتحدث إليه، يقول: هل تستطيع أن تهرب من الموت؟ هل تستطيع أن تطيل عمرك يومًا واحدًا؟

ويجيب: المؤمنون بالله يقولون: لا، والعلماء يقولون: نعم، ولقد بذلوا جهودًا مذهلة ليعيدوا الحياة إلى الموتى، فما أكثر البحوث والتجارب التى انتهت إلى خلق النبض فى قلب لم يعد ينبض، أو استخدام كلية صناعية بدلًا من الكلية الطبيعية، أو استئصال السرطان من الدم، وقد اتجهوا إلى اختراع آلات تنتج قطع غيار من البلاستيك للقلب والكبد والمخ والشرايين، وتوقعوا أن يجىء الوقت الذى يصبح فيه الإنسان مثل «الأتومبيل»، إذا حدثت له إصابة لا يلجأ إلى طبيب ولكن إلى ميكانيكى، ولا يدخل مستشفى ولكن يدخل المصنع المعد لإصلاح وتغيير أعضاء الجسد.

ويتساءل الشناوى: لماذا اتجه العلماء هذا الاتجاه؟ فهل يحرصون على إطالة عمر الإنسان؟ هل هناك أزمة موت يجب أن نجد لها حلًا؟

ويجيب: إن الأزمة التى يعانيها العالم هى تكاثف السكان، أى زيادة عدد الأحياء، وليست زيادة عدد الموتى، والحرص على بقاء البشرية لا يكون بإطالة أعمار الناس، ولكن يكون بإطالة عمر الإنسانية، وتجديدها وتطويرها، ودفعها إلى حياة أفضل، ولو ظل الأحياء كما هم، لا يموتون، فلن يجدوا المكان الذى يسمح لهم بأن يعيشوا وقوفًا على أقدامهم، للزيادة المطردة فى عدد المواليد كل يوم.

وفى تأمل جدير بالتأمل يرى الشناوى أننا لو امتنعنا عن استقبال الأحياء الجدد، وأغلقنا باب التناسل، واكتفينا بأن تظل الحياة لنا وحدنا، فأى حياة هذه التى نحرص عليها، إنها لن تكون إلا جثة، فمن يتجهون إلى إطالة عمر الإنسان لهم حوافز علمية ولا شك، يريدون أن يكشفوا مجهولًا، أو يحققوا معجزة، ولكن لهم حوافز أخرى غريزية، وهى التشبث بالحياة.

ويرى كامل أن حب هؤلاء لأنفسهم هو الذى دفعهم إلى أن يبحثوا ويجربوا عن طريقة تتيح لهم ألا يموتوا، وإنهم برغم علمهم، مثل الفنانين يعيشون فى الرؤى والأحلام، ولكن بطريقة علمية.

ويقول كامل: إن الموت هو الحق الوحيد الذى نكرهه، فإذا دهمنا مرض عضال، أو انتابتنا كارثة خانقة، أحببنا هذا الحق وطالبنا به.

ويحكى كامل عن صديق له أصابته أمراض وآلام، ولم يترك الأطباء العالميون وسيلة لإنقاذه، وعاد بعدما تردد على جميع المصحات فى أوروبا وأمريكا وروسيا، وكان يعانى الضنى بصبر وكبرياء، وجاءه طبيبه وأعطاه حقنة فى الوريد وأخرى فى العضل، وقرب منه أسطوانة الأكسجين ليتنفس بها، وفتح عينيه وقال للطبيب: إن الله يدعونى فلماذا تقفون عقبة فى طريقى إليه؟

ويحسم كامل الشناوى موقفه من هذه القضية بقوله: أنا لا يعنينى أن يطول عمرى أو يقصر، وإنما يعنينى أن أمارس حياتى ولو كانت أيامًا معدودات، بعقلى وقلبى، فما جدوى أن أعيش أرذل العمر وعقلى جامد وقلبى لا ينفعل، إن يومًا واحدًا أفكر فيه وأحب وأعمل، خير من مائة عام أعيشها بلا فكر، بلا حب، بلا عمل.

ويتحدث كامل الشناوى عن الفزع من الموت.

يقول: لماذا نفزع من الموت وهو حقيقة لا تقبل الجدل؟ لماذا يعتصر قلوبنا الحزن على من يموتون؟ هل حزننا وفزعنا هرب من الحقيقة؟ كلا.. فالموت نهاية طبيعية لكل حى، إنه وسيلة وغاية، وسيلة لتجديد الحياة بأحياء آخرين، وغاية كل عمر ولو تناهى إلى مئات السنين.

ويضيف: إن فزعنا ليس من الموت، ولكن من الفراق، فراق من نحبهم من الأعزاء علينا، فراق من بنوا حياتنا بالعلم والمبادئ والقيم وجعلوها تنبض بالكلمة والنغمة، وجمّلوها بلوحة أو تمثال.

وفى أحد الصباحات زار كامل أهله الذين سبقوه إلى المصير المحتوم، وقف على قبورهم وتلا فاتحة الكتاب على أرواحهم، واستمع إلى آى الذكر الحكيم يرددها أناس ليسوا حكماء، فهؤلاء يرددون القرآن الكريم فى المقابر لا تسمع منهم ألفاظًا ولا أصواتًا، ولكن حشرجة كحشرجة الموتى.

يومها سأل كامل نفسه: لماذا نخاف الموت ونتهيبه؟

وبدأ يستعرض الخريطة الإنسانية أمامه وأمامنا على النحو التالى:

فلماذا يخاف الموت من لا يؤمنون بحياة أخرى غير هذه الحياة، إنهم لن يذهبوا كما يعتقدون إلا إلى العدم، فكيف يخشونه وهم لن يشعروا به؟

ولماذا يخاف الموت أهل الشك، وفى الموت نهاية لحيرتهم، وجواب عن سؤالهم الدائم: إلى أين؟ إن ذهبوا إلى غير مكان فهم لن يشقوا، لأنهم لن يحسوا، وإن ذهبوا إلى عالم آخر فسوف يسعدهم أن يجدوا ما ظلوا طوال الحياة يبحثون عنه ولا يجدونه.

ولماذا يخاف الموت من لم يستطيعوا أن يؤمنوا، أو يلحدوا، أو يرتابوا صريحًا، مثل أينشتاين الذى سُئل: هل تؤمن بحياة أخرى؟ فلم يقل لا ولا نعم ولا ربما، وقال: حياة واحدة تكفينى.

ولماذا يخاف الموت من يقنعون بالحياة الواحدة، وهو إذا انتهى بهم إلى غير حياة لم يفقدوا شيئًا لأنهم كانوا قانعين بحياة واحدة، وإذا انتهى بهم إلى حياة ثانية فقد منحهم حياة لم تدخل حسابهم؟

ولماذا يخاف الموت من يؤمنون بالبعث؟ إن كنا نخاف عذاب الله فى الآخرة، نخشى الله فى الدنيا وهو أمر لا يجشمنا عناء ولا تعبًا، فليس مطلوبًا منا أكثر من أن نكون رحماء عادلين، أما الذنوب التى لا نؤذى بها أحدًا فسوف يغفرها الله لنا.

ويقول كامل: إنى أؤمن بالبعث، وأعتقد أننا سنقف جميعًا بين يدى الله يحكم بيننا بالعدل والرحمة والحب، ومع ذلك شعرت عندما وقفت على قبور أهلى أنى أتهيب الموت وأخشاه، لماذا؟ لست أدرى.

من بين العادات التى كان يحرص كامل الشناوى عليها هى زيارة المقابر، وهى الزيارة التى جعلته يتأمل فكرة القبر نفسه.

يقول عن ذلك: هنا تحت المقابر تساوت الأعمار والقيم، ووصلت إلى المقبرة التى أزورها فى أكثر من مناسبة، ففيها يرقد أحبائى الذين حنيت رأسى إجلالًا للموت الذى احتواهم بين ذراعيه، وسيحتوينى يومًا، أيها الموت أنا لا أخافك، لكنى لا أفهمك، أنا لا أخشى الموت، فقد واجهت ما هو أصعب منه، واجهت الحياة نفسها.

ويتساءل كامل وهو يتجول بين المقابر: إذا كانت الحياة حقيقة والموت حقيقة، فأين البشر من الحقيقتين؟ هل نحن أحياء ننتظر الموت؟ هل نحن موتى تركنا مرحلة الحياة؟ لكن لماذا نسأل عما لا جدوى فى أن نجهله أو لا نجهله؟.

كان سؤال «إلى أين» يُقلق كامل الشناوى، وها هو فيما يشبه المناجاة يقول: إلى أين نمضى أيها الدهر بعدما نصير هباء، لا ضجيج ولا صمت؟ إلى أين يمضى شيبنا وشبابنا؟ إلى أين يمضى الومض والنبض والصوت؟ وفى أى قبر منك خبأت من مضوا وأبعدت مثواهم، فراحوا ولم يأتوا؟

ويتساءل: ما هذه الدنيا؟ ولمن هى؟

إنها ليست للموتى، فقد ماتوا، وليست للأحياء، فإنهم يموتون؟ فلماذا إذن نتشبث بها، ونتصارع فيها، فِيمَ فرحتنا بالأمل، والراحة والطمأنينة؟، فِيمَ فزعنا من اليأس والتعب والقلق؟ ما خطر المرض، وما قيمة الصحة؟ ما العمر كله طال أو قصر؟

وفى قلق متزايد يكمل كامل الشناوى مناجاته بقوله: البداية واحدة، والنهاية كالبداية، مثلما جئنا نذهب، ولا ندرى لماذا جئنا ولا لماذا نذهب، من نحن؟ ماذا يراد بنا؟ وما هو منطق الحياة مع الأحياء؟

هل هى للأذكياء؟ فكم من ذكى قضى وهو شعلة تتوهج؟

هل هى للأغبياء؟ كم من غبى مات ولا نعلم لماذا عاش ولا لماذا مات؟

هل هى للأصحاء؟ كم من صحيح ذهب وهو فى ريعان القوة والشباب؟

هل هى للمرضى؟ كم من مريض دخل الحياة مريضًا وخرج منها مريضًا، وربما عاش أكثر مما عاش الأصحاء.

ويواصل كامل أسئلته الوجودية: هل الحياة حق؟ وكيف نمارس هذا الحق؟ هل الحياة باطل ومحال؟ وما جدوانا من الباطل والمحال؟ ما هو القانون الذى ينظم علاقتنا بانتهاء الأجل؟ كيف نعلل بقاءنا أمدًا طويلًا أو أمدًا قصيرًا؟ ما أكثر الذين فقدناهم فى عمر الورد ونضارة الورد، وما أكثر الذين عاشوا ذابلين ولم يموتوا؟

وتزداد التساؤلات ضراوة وفتكًا بكامل الشناوى، فيواصل: هل الأعمار صفائح بنزين، تعطى الأقدار كلًا منا صفيحة، بعضنا يستنفدها فى ٤٠ كيلو وبعضنا يستنفذها فى ٤٠٠ كيلو؟ هل الأعمار جواز مرور فى طريق الحياة؟ بعضنا يحمل جوازًا بالمرور حتى الكيلو عشرة، وبعضنا يحمل جوازًا بالمرور حتى الكيلو ٩٠، ولا نهاية لهذا الطريق؟ وهؤلاء الذين ماتوا.. أين ذهبوا؟ أين ذهبت أجسادهم وأرواحهم؟ ولماذا التقينا بهم وفارقونا؟ لماذا أحببناهم؟ لماذا كرهناهم؟ هل يعودون فينا؟ وهل نعود فى غيرنا؟

ويسترد كامل الشناوى نفسه قليلًا، فيسأل: أهذه أوهام محزون؟ أم هذا هو المنطق والحقيقة؟ أهذه دموع أم هذه أفكار؟

ويجيب: لا أدرى.