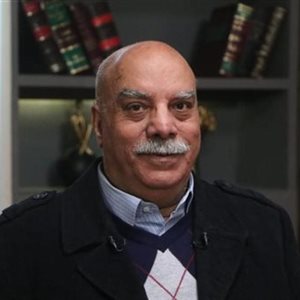

الرواية الممنوعة لفؤاد القصاص.. «المؤامرة الكبرى» وأحداث أخرى

- كانت كتابة فؤاد القصاص تتمتع بقدر كبير من السلاسة أو كما يقولون «السهل الممتنع»

مدخل عام:

لا شك أن التاريخ الفكرى والثقافى والسياسى والفنى تسقط منه أحداث ورؤى وعوالم كثيرة، وذلك لأسباب ترتبط باتكاء كثير من المؤرخين المعاصرين على معلومات وتدوينات وأحداث عامة كتبها كتّاب وأدباء دون الفحص والتنقيب فى الصحف والمجلات والكتب المتنوعة، وهذه آفات قاتلة للحقائق الدقيقة، والمتناهية فى الصغر، والتفاصيل المضيئة للأحداث الغامضة التى لا تظهر ولا تتضح إلا بالتعرف الكامل أو الواسع على كل ما يحدث فى الأزمنة والأحداث المختلفة، كذلك الأمور المتعلقة بالشخصيات العامة، وكذلك الشخصيات غير العامة، وعلى سبيل المثال، عندما يقرأ المؤرخ تاريخ ثورة 1919 من خلال سعد زغلول، وعبدالعزيز فهمى، وعلى شعرواى، وهكذا، ولكن على المؤرخ أن يبحث فى كل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نهضت قبيل قيام الثورة، وأثناءها، وبعدها، لكى تكون الحقائق تحت ضوء قوى يضع كل وجهات النظر تحت المجهر، حتى لو أرادت قوى سياسية سيادية عليا أن تخفى، أو تظهر، أو تخترع أحداثًا معينة، لتفرض وجهة نظر هى تريدها وتسعى إليها، وهذا غالبًا ما يحدث، وبالتالى تنطمس بعض الحقائق إلى الأبد، أو لأزمنة ولأجيال عدة، حتى تتضح الحقائق، بعد زوال أصحاب الغرض بعقود كثيرة، وهذا ما يختصره البعض فى جملة «التاريخ يكتبه المنتصرون»، وهذا الاختصار كذلك يشوبه قدر من الخلل الفادح، لأن التاريخ أحيانًا يكتبه الانتهازيون، أو المنتفعون، أو الممالئون، والذين يخفون حقائق، ويبرزون أكاذيب وأوهامًا يعملون على تكريسها، وإثبات صحتها، دون أى اعتبارات علمية أو ضميرية.

لذلك كان التقليب طوال الوقت فى الأوراق المنسية، أو المستبعدة، أو المجهولة فى كل مجالات السياسة والفكر والأدب والفنون، ومجالا الأدب والفن غالبًا ما يحفلان بكثير من المعلومات المطموسة عن عمد، لعدم احتفال المؤرخين بها، كأنها ضرب من الخيال، رغم أنها يحفل عنصرًا رئيسيًا لصناعة الظواهر فى المجتمعات، وعلى سبيل المثال لا ننسى أزجال وكتابات كل من بيرم التونسى ضد الملك فؤاد والقصر، والاحتلال الإنجليزى قبيل ثورة 1919، وكذلك عبدالله النديم قبل وبعد الثورة العرابية، إذ يستطيع المؤرخ أن يكتشف ما لم تستطع المدونات السياسية أن تشرحها أو تسردها، لو كانت صادقة، وغالبًا ما لا تكون صادقة.

جماعة القصة الجديدة:

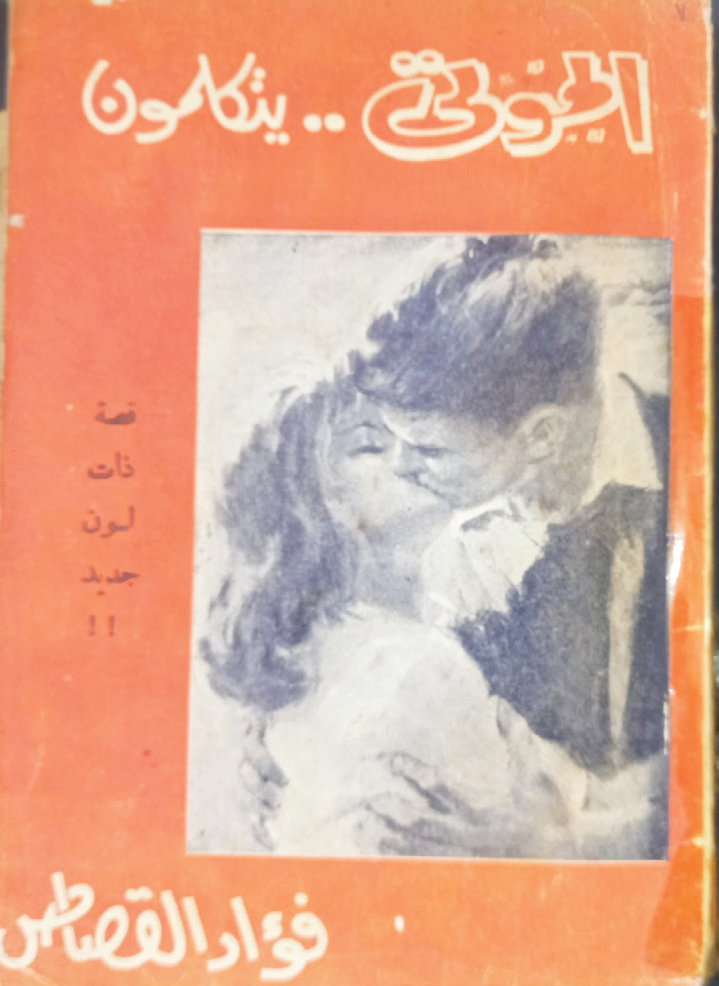

كنت قد تناولت الكاتب والأديب فؤاد القصاص فى الحلقة السابقة، وذكرنا بعضًا من مسيرته المجهولة أو المجهلة عن عمد، حتى تم طمس معالم تلك المسيرة بشكل كامل، ولم تعد له أى سيرة على وجه الإطلاق، رغم أن كتاباته كانت تطبع أكثر من عشر طبعات، وتمت ترجمة كثير من قصصه، وكتب ونشر فى كثير من المطبوعات اليسارية والوطنية، وذاعت شهرته كثيرًا بين قراء ذلك الزمان، وكانت تلك الفترة فى عقد الخمسينيات، تحمل صراعات فكرية وأدبية وفنية وسياسية كبرى، وذلك نظرًا لانقلاب الخطابات المعبرة عن تلك المجالات، كما أن تلك الصراعات لم تكن متكافئة، فهناك من كانوا مدعومين بقوة من المؤسسات الرسمية، ومنهم من كانوا «خارج الدعم»، ذلك التعبير الذى كتبه فؤاد القصاص فى إحدى تدويناته، ووجد نفسه غير مدعوم إلا من قارئه، ولم يكن ذلك القارئ قادرًا على حماية كاتبه المفضل، وبالتالى لجأ القصاص إلى تكوين جماعة «القصة الجديدة»، ونشر بيانات كثيرة حول وضع وحال القصة فى ذلك الزمان، واعتبرها موضع مؤامرات صغيرة وكبيرة، ورصد بعضًا من أسباب ذلك التدهور- كما رأى، فكتب فى مقدمة روايته «الموتى يتكلمون» تلك الأسباب التى ذكر بعضًا منها فى الطبعة الأولى من تلك الرواية التى صدرت طبعتها الأولى عام ١٩٦١ مثل:

«ظهور شلل الأدعياء، وتمركزهم فى منافذ النشر، واحتكارهم للأبواب الأدبية فى الصحف والمجلات، ثم فتحها على مصراعيها لأعضاء الشلل ومحاسيبهم لأصدقاء سهرات الليل وزملاء العمل».

انتماء جماعة النقاد لما يسمى بـ«حلف الهدف المشترك»، فهم لا يكتبون عن قصاص أو أديب إلا إذا أعلن عن ولائه لمعتقداتهم الفكرية أو مدارسهم الأدبية، بغض النظر عن مستوى ما يكتب.

ظهور أفواج لا عد لها ولا حصر من أسماء جديدة لا تملك موهبة القصاص، ولا تعرف من لغة الأدب والفن إلا ما قرأته فى كتب الطالعة والمحفوظات، وليس لأصحابها أى ماضٍ فى صياغة القصة أو حتى فى ممارسة الكلمة فى أى شكل من أشكالها.

هذه بعض فقرات من أشكال تذمر فؤاد القصاص الذى لم يكف عن الإعلان عن رأيه بكل ما يملك من أدوات التعبير، وفى منتصف الخمسينيات تشكلت جماعة «القصة الجديدة»، التى ضمت فى إهابها اثنين من كتّاب القصة الموهوبين، وأثبت الثلاثة قدرتهم على الرواج بين قرّاء ذلك الزمان، وتقديم قصة معاصرة، وأبدعوا مفاهيمهم الخاصة، تلك المفاهيم التى لم يتناولها باحث أو ناقد فى أى دراسات تاريخية ترصد تطور الأدب فى مصر، وكان الاثنان الآخران هما نبيل النجار، وكتب للسينما، وللإذاعة كثيرًا من المسلسلات، والثانى وهو عزيز أرمانى الذى كتب كثيرًا من الروايات مثل «شيطان الحب، وصرخة الجياع، وخذنى بعارى»، وتلك الرواية الأخيرة طبعت أكثر من عشر طبعات، وتحولت إلى فيلم، وعزيز أرمانى كان كاتبًا رائجًا جدًا فى ذلك الزمان، وكان من أبناء محافظة بنى سويف، وولد عام ١٩٢٢، وأنشأت الجماعة كثيرًا من المسابقات خارج كل السياقات الرسمية.

المؤامرة الكبرى:

وكان فؤاد القصاص أحد أبناء الحركة الوطنية الديمقراطية، رغم أنه لم ينتم لحزب أو تشكيل سياسى، لكنه كان يعبّر عن نفسه بشكل مستقل تمامًا، وكان ذلك الأمر له تأثيراته على مسيرته الأدبية، تلك المسيرة التى احتفى بها القراء، دون المؤسسات والمجلات والنقاد، فلم تذكر كل المجلات الثقافية أى أخبار أو متابعات نقدية عن إبداعاته، خاصة أنه كان يكتب خارج السرب، وكان يقول للغولة «عينك حمرا» كما يقال عن المتمردين، لذلك نال عقابًا كبيرًا من كل الأفراد المهيمنين، والمؤسسات التى ترفع من تشاء، وتخفض من شأن من تشاء، حتى أن جاءت روايته الإشكالية «المؤامرة الكبرى»، تلك الرواية التى كسرت أى نوع من التعاطف مع ما يكتبه، أقصد ذلك التعاطف الرسمى، وذلك لأنها كشفت المخاض الذى كان يعمل فى أوساط الناس قبيل قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، كذلك رصدت الرواية ذلك المخاض، وتم نشر الرواية فى توقيت حرج جدًا، أى فى ديسمبر ١٩٥٢، أى بعد قيام الثورة بخمسة أشهر فقط، أى عندما كانت كل الأطراف موجودة وفاعلة فى الحياة السياسية بقوة، وذكرت الرواية أحداثًا وأشخاصًا وقوى سياسية، وفعاليات، وتنظيمات مؤثرة فى كل قطاعات وفئات وطبقات الشعب.

وكانت كتابة فؤاد القصاص تتمتع بقدر كبير من السلاسة، أو كما يقولون «السهل الممتنع»، والذى لا يستغلق على عقول ووجدانات القرّاء، ومن هنا جاءت عملية الرواج، وهى الإمتاع، ذلك الذى تمتنع عنه، أو لا يتوفر فى كثير من الكتابات السردية لبعض منافسى فؤاد القصاص وصحبه، كما أن فؤاد القصاص وزملاءه فى جماعة «القصة الجديدة» كانوا روادًا للرواية القصيرة، أو النوفيلا، وأثبت ذلك النوع من الكتابة رواجًا لم يكن موجودًا قبل ذلك، والأمر لم يتوقف عند هاتين النقطتين «الإمتاع، والرواية القصيرة» فحسب، بل كذلك كشفت الرواية عن أمور لم تكن معروفة آنذاك، خاصة أن السلطة الجديدة كانت تنسب لنفسها أى نضالات سياسية حدثت، وكانت تنسف ذكر أى مجهودات أخرى قامت بها قوى أخرى.

خاضت الرواية، ولأول مرة فى مصر، وربما فى العالم العربى مجال «الرواية التسجيلية»، وأن يكون الراوى بطلًا داخل الرواية، أو شاهدًا للعيان، وكتب عن أشخاص أحياء، وأحداث كانت قريبة جدًا زمنيًا من مرحلة الكتابة، حيث إن المسافة بين حدوث الوقائع وكتابتها، لم يتجاوز العامين، إذ بدأت إرهاصات الأحداث فى يوليو ١٩٥١، ونشرت الرواية فى ديسمبر ١٩٥٢ كما ذكرنا سلفًا، حيث تقدم أحد أعضاء البرلمان المصرى بقانون لتقنين وتقليص حريات التعبير فى الصحافة المصرية، وذلك بعد أن ارتفعت أصوات سياسية لإلغاء معاهدة ١٩٣٦، وكان ذلك الأمر يغضب الإنجليز، وكان الملك فاروق متواطئًا مع الاحتلال، ولم يتخذ أى موقف تجاه ذلك، وحدث صراع بينه وبين حكومة حزب الوفد وصحافة الحزب، وبين الملك فاروق، ولذلك جاء اقتراح تقنين الصحافة، وإدخالها فى قفص حديدى، ومن هنا ازداد التمرد، وهذا أدى إلى إلغاء المعاهدة فعلًا، قبل ذلك خاض المؤلف إضرابًا عن الطعام فى نقابة الصحفيين، وهنا يظهر البطل الأول فى الرواية، البطل الروائى والواقعى فى عملية واحدة، وهذا هو إشكال أى رواية تسجيلية كما انتشرت فيما بعد فى أوروبا، وفى العالم العربى مؤخرًا، والتقى المحامى والقطب الوطنى الكبير، وزعيم كتلة الطليعة الوفدية مع الدكتور محمد مندور، وأقنع المؤلف بأن ينهى إضرابه، ويتخذ خطوات عملية لمقاومة كل أشكال الظلم التى كانت سائدة آنذاك، ودار حوار بينهما قصير، أنهى القصاص الإضراب لكى يبدأ مرحلة أخرى مع الشاعر والمحامى الوفدى عزيز فهمى.

كانت تلك الفترة مفعمة بكل الأفكار العديدة، وكان نضال القوى السياسية موجهًا بشكل رئيسى ضد الملك، والاحتلال البريطانى، وكبار الملاك، بشكل رئيسى، وكان الملك فاروق هو أحد المعوقات الكبرى فى عملية النضال الاجتماعى والسياسى فى مصر، وكانت فكرة الخلاص منه عبر عملية اغتياله تراود كثيرًا من المنظمات والأشخاص، وكانت الاغتيالات مبررة فى ذلك الوقت، حتى بين صفوف الضباط الأحرار كما هو معروف، وأنور السادات نفسه كان أحد الذين شاركوا فى عملية اغتيال أمين عثمان.

من هنا فاتح عزيز فهمى صديقه فؤاد القصاص فى إنشاء تنظيم يعمل على اغتيال الملك فاروق، وتفاوض الاثنان على ضم أعضاء لتلك المنظمة التى ستقوم بذلك الفعل، فكان من بين هؤلاء الأعضاء، الضابط عبدالقادر طه، والكاتب والباحث جاك تاجر، وكان هناك ثأر بين جاك والملك فاروق، حيث إنه أمين مكتبة الملك، وكان الملك يشك فى أن جاك على علاقة بالأميرة ناريمان، فأنهى خدمته، كما أن جاك تاجر كان مؤلفًا لكتاب «أقباط ومسلمون»، وتمت مصادرة ذلك الكتاب نهائيًا من الأسواق ومحاكمته، وكان المسئول عن ذلك الأزهر، إيعازًا من الملك، ودارت مناقشات طويلة بين عزيز والقصاص حول أشياء كثيرة، منها توفير السلاح الذى سيستخدم فى عملية الاغتيال، وتم تداول اسم أنور السادات، حيث إنه يملك خبرة فى ذلك المجال، وكانت هذه النقطة هى إحدى النقاط التى ألّبت وقلبت سلطة يوليو على الكاتب، ورغم ذكر تلك المعلومة فإنها لم تكن جديدة، فقد ذكرها الضابط حسن عزت فى كتابه «أسرار معركة الحرية»، وفى ذلك الكتاب سرد ورصد حسن عزت- الذى كان شريكًا لأنور السادات فى عملية اغتيال أمين عثمان- مسيرتهما معًا، ونشر الكتاب فى عام ١٩٥٣، مع تقديمات لكل من عزيز المصرى، والبكباشى أنور السادات، ولكن تمت مصادرة الكتاب بعد ذلك، وتم نفى الكاتب خارج البلاد لإعدام كل ما جاء فى الكتاب، رغم أن مقدمة أنور السادات كان عنوانها: «أخى فى الإرهاب».

وتم ذكر عدد من الأسماء فى الرواية، منها أحمد أبوالفتح رئيس تحرير جريدة المصرى، والذى كان سينشر خبر اغتيال الملك، وإعلان الجمهورية، وكانوا قد حددوا ميعادًا لذلك الاغتيال فى ٦ مايو ١٩٥٢، أى قبل الميعاد الذى حدثت فيه الثورة فعلًا، كما تم تداول أسماء من طراز الكاتب الصحفى حسين رئيس تحرير جريدة الزمان، والذى كان متعاطفًا مع تلك الحركة أو المنظمة، والتى كانت تجتمع بشكل مكثف، وفى أوقات متواترة، وكان عزيز فهمى الشاعر هو الزعيم والمخطط والمدبر، وكانت ازدواجية عزيز بين الشعر والاغتيال مسألة محيرة لفؤاد القصاص بدرجات قصوى، ولكنه كان يقول دائمًا، تحت قوس الوطن يتم فهم كل تلك التناقضات.

ورغم أن عزيز فهمى استعان بعناصر كثيرة فى ضبط خطوات التنظيم، إلا أن الأمر لم يفلت من الخيانة، فتم اغتيال أعضاء التنظيم تباعًا، وبدأ الأمر باغتيال الضابط عبدالقادر طه، الذى اغتيل فى مارس ١٩٥٢، وكتب عنه يوسف إدريس قصة عنوانها «٥ ساعات»، ونشرتها مجلة التحرير فى عددها الثانى بتاريخ ١ أكتوبر عام ١٩٥٢، وكتب المحرر مقدمة قصيرة جاء فيها: «كان الدكتور يوسف إدريس الشخص الوحيد الذى رأى عبدالقادر طه وهو يموت، وكان يعمل فى الاستقبال فى قصر العينى، وجاء عبدالقادر جريحًا يصارع الموت، وقضى خمس ساعات حتى انتهى، وها هو ذا يكتب قصة هذه الساعات الخمس»، وفى أبريل تم اغتيال جاك تاجر، وقيل إنه كان يركب التروماى، فانزلقت قدمه، فوقع تحت عجلاته، ولقى حتفه على الفور، وهذا ما جاء فى محضر الشرطة فى قسم شبرا، وفى مايو تم اغتيال عزيز فهمى نفسه، رأس التنظيم، وكل هذه الاغتيالات لم تأت صدفة، ولكنها جاءت بفعل فاعل، وبعد اغتيال عبدالقادر طه، وجاك تاجر، دار حوار بين عزيز والقصاص حول من أين أتت الخيانة، أو كيف تسربت معلومات التنظيم إلى الأجهزة التى قامت بالاغتيال، ورصد عزيز والقصاص أن الشبهات وقعت على كمال محمود صدقى ضابط الطيران، والذى عرف عن طريق الخطأ من عزيز فهمى نفسه، وهو كان ينتمى إلى منظمة «القبضة الحديدية» التابعة مباشرة للملك فاروق، وقد قامت تلك المنظمة بسلسلة عمليات إجرامية فى العمل السياسى تجاه العناصر الوطنية الكبيرة، حتى قامت الثورة، ولكن تم منع الرواية، ومطاردة الكاتب حتى غادر مصر، وتم نسف واقتلاع سيرته بشكل كامل من مسيرة الأدب فى كل الكتابات النقدية والتاريخية التى تناولت تطور الرواية فى مصر، كأنه لم يكن موجودًا على الإطلاق.

أما عزيز فهمى، فقد جمعت أشعاره، ونشرت فى ديوان كامل تحت عنوان «ديوان عزيز»، وكتب على الغلاف بخط كبير «للشاعر الشهيد عزيز فهمى»، وكتب له مقدمة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، الذى قال فى مطلعها: «نضر الله وجهك يا بنى!، ما أعظم ما كنا نعقد بك من أمل، وما أفدح ما أصابنا فيك من يأس، لقد رأيناك هلالًا يلوح ضوؤه فى السماء، فيملأ القلوب رجاء وحبًا وثقة، ثم رأيناك بدرًا يغمر نوره الأرض فيملأ قلوبنا رضا وغبطة وإعجابًا، وما هى إلا ساعة يبتسم فيها الليل المظلم عن شخصين كريمين، أحدهما يسعى من الشرق ليملأ الأرض والسماء، وما بينهما نورًا وهو الفجر، والآخر من الشمال ليذود عن الحق فى موطن من مواطن الزياد عن الحق وهو أنت!، فأما الفجر فيمضى حتى يصير شمسًا، وأما أنت فتمضى حتى تصير موتًا».

هذه صفحة تكاد تكون مجهولة، ونأمل فى أن نفتح كل الملفات الشائكة والمغلقة فى تاريخ مصر السياسى والأدبى والفكرى المظلوم.