نزرع ولا نحصد.. عملية تدمير «الدماغ العربى»

- سر النكسة الحضارية أننا نملأ رءوس الناس بأفكار لا تكون هى الأفكار الحية التى يمكن تحويلها إلى بناء حضارى متعدد الطوابق والأركان

- سألوا رجل دين مصريًا عن قيمة الإسلام فقال: لولاه لما اهتممنا بغسل أقدامنا فى الوضوء ولا تنبهنا إلى ضرورة الاستحمام!

- تسود عالمنا الإسلامى سطحية علم وسذاجة رؤية وبراءة كبراءة الأطفال

زكى نجيب محمود يجيب: لماذا نحن متخلفون؟

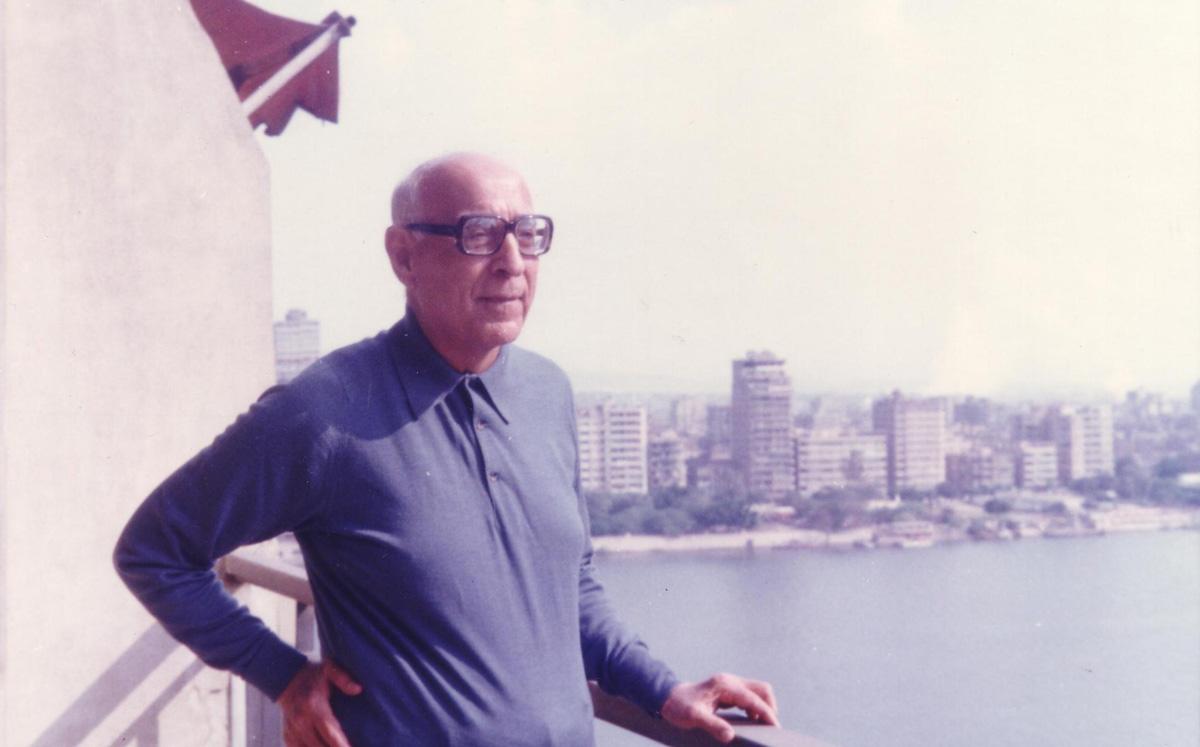

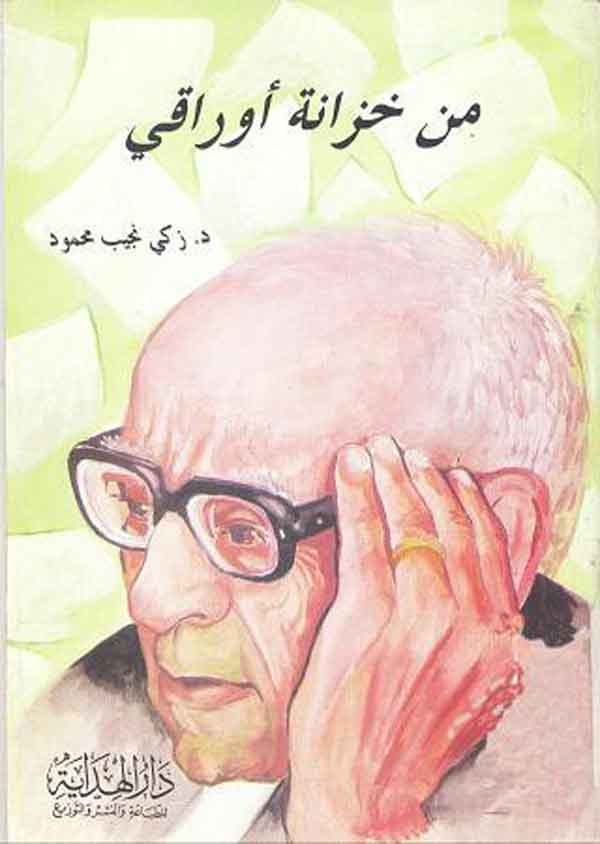

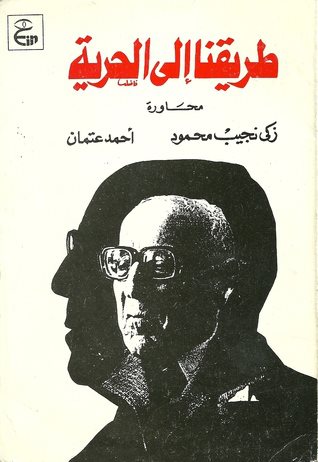

لم يكن الدكتور زكى نجيب محمود مجرد أكاديمى يُدرّس الفلسفة، بل كان مشروعًا فكريًا متكاملًا، سعى إلى بث الروح النقدية فى الفكر العربى، وربط الأصالة بالمعاصرة، برؤية لم يصل إليها أحد قبله، وغالبًا لن يصل إليها أحد بعده.

كان فيلسوفًا حقيقيًا، وأديبًا حقيقيًا، ولن يكون هناك أى تجاوز لو قلنا: «لم يستحق لقب فيلسوف فى مصر إلا اثنان: الدكتور زكى نجيب محمود، ومعه الدكتور فؤاد زكريا».

ومن هنا، ليس غريبًا أبدًا أن نعود، مرة تلو الأخرى، إلى قراءة ما قدّمه الدكتور زكى نجيب محمود. وهذه المرة، نتوقف عند كتابه «رؤية إسلامية».

وتكمن أهمية الكتاب فى السؤال الكبير الذى يطرحه أستاذنا: «لماذا تخلفنا؟».

والإجابة هى موضوع حلقاتنا الأربع على مدار الشهر الكريم.

د. زكى نجيب محمود يرى أن المدرسة هى المصدر الرئيسي للمعرفة العلمية

توقف الدكتور زكى نجيب محمود فى الحلقة الماضية عند «أصل الداء» وهو «التطرف»، وبعد أن قدم شرحًا وافيًا لمعنى أن يكون الإنسان متطرفًا، وضع يديه على «طرق العلاج».

يبدأ فيلسوفنا حديثه بـ«قصة الأعمى والمقعد؟»، التى تحكى أن مُقعدًا شُلَّت رجلاه فلا تقويان على حمله، التقى مع أعمى سليم الرجلين، فهو قادر على المشى لكنه لا يرى الطريق، فاتفقا على أن يجلس المُقعد على كتفى الأعمى، فيكون عليه أن يرشد إلى الطريق، وعلى الأعمى أن يمشى برجليه إلى حيث يريدان.

ثم يقول: «ولما كان كل إنسان سليم فيه ما فى الاثنين معًا، فهو قادر على الوظيفتين: يرى طريق السير، فيمشى برجليه إلى الهدف، وبهاتين الوظيفتين معًا تتكامل للإنسان حياته، وما التعليم والتربية معًا للناشئ الذى نعلمه ونربيه، إلا هاتان الوظيفتان: فالتعليم هو تزويد الفرد بمجموعة (أفكار) نضعها فى رأسه، لتكون له بمثابة الإبصار، والتربية هى تزويد من نربيه بعادات يتحرك بها إلى حيث تهديه أفكاره التى حصلها، وباسمين آخرين نقول: (إن الأفكار الهادية إلى الأهداف هى العلوم، وإن العادات المحركة نحو الأهداف هى القيم، ونحن إذ نصف فردًا ما، أو شعبًا معينًا بأنه مزدهر مبدع ناجح، كان معنى ذلك أن فى حصيلته أفكارًا هى له بمثابة خطط مرسومة للسير، وأن لديه العزيمة والقدرة على أن يخرج تلك الخطط إلى عالم التنفيذ)».

ومن هنا نفهم قول الفيلسوف ليبنتز «أهمَّ الفلاسفة الألمان فى القرن السابع عشر» للأمير الذى كان يحكم الإقليم الذى يُقيم فيه، وكانت حالة الناس فى ذلك الإقليم لا تعجبهما معًا، فقال ليبنتز للأمير: سلمنى مقاليد التعليم والتربية، أغير لك وجه الأرض فى جيل واحد من الزمان، وقد صدق، إذ ماذا يريد قوم يعيشون حياة قوية مزدهرة، إلا «أفكارًا» هادية إلى أهداف و«قيمًا» تدفع الناس إلى تحويل الأفكار إلى أعمال، والأفكار «تعليم» و«القيم» تربية.

من هنا يرى الدكتور زكى نجيب محمود أن سر النكسة الحضارية التى نجتازها اليوم، هو أننا إذ نملأ رءوس الناس بأفكار، لا تكون هى الأفكار الحية التى يمكن تحويلها إلى بناء حضارى متعدد الطوابق والأركان، وإذ نبث فيهم ما نبثه من قيم، لا تكون هى القيم التى تدفعهم إلى السير الناجح فى هذه الدنيا- واللمسة الخفيفة التى قلت عنها إنها كافية لإصلاح حالنا، هى أن نجعل الأفكار التى نملأ بها رءوس الناس «علومًا»، وأن نقصر القيم على جهاز التحريك فتعتدل الكفتان ويتعاون المُقعد والأعمى، إذ العلوم بغير دوافع للعمل بمقتضاها هى بمثابة مبصر كسيح، وكذلك القيم الدافعة إذا وضعت فى فراغ هى بمثابة الرِّجلَين السليمتَين عند مكفوف البصر، فلا يعرف إلى أى اتجاه يسير.

والمصدر الرئيس للمعرفة العلمية هو المدارس والجامعات، والمصدر الرئيس للقيم الموجهة للسلوك هو الدين، والحياة السوية شرطها أن يتوازن المصدران، فبالمصدر الأول نعرف حقيقة العالم الواقع، وبالمصدر الثانى نعرف الحدود الجائزة فى التعامل مع ذلك الواقع الذى عرفناه، وينشأ الخطأ فى حياة الناس حين يتوهمون أنهم بأحد المصدرين هم فى غنى عن المصدر الآخر، فربما كان خطأ الغرب اليوم هو ارتكازه على معرفة الواقع بغير ضوابط تضع حدود التعامل مع ما عرفوه، وربما كان خطؤنا وخطأ أمثالنا هو الارتكاز على ضوابط القيم، وأما معرفتهم بحقيقة الواقع فهم حتى إذا درسوها، فإنما يدرسونها بنصف عقولهم، كأنها زائدة لا ضرورة لها، فتبقى لهم ضوابط القيم وكأنها طاحونة تعمل فى فراغ، ولا عجب أن يزرعوا زرعهم، ولكن لا حصاد.

وقد أراد الدكتور زكى أن يقدم مثالًا على «زرع بلا حصاد» فحكى موقفًا حين كان فى رحلته العلاجية إلى إنجلترا فى صيف عام ١٩٨٤، وتصادف أن جاء عيد الأضحى أثناء إقامته هناك، وفى ليلة الوقفة، سمع حديثين فى الإذاعة البريطانية، كما شاهد فى التليفزيون برنامجًا، بمناسبة وقفة عرفات.

أما الحديثان المُذاعان بالراديو، فكان أحدهما لرجل من كبار رجال الدين فى تلك البلاد، وأما الحديث الثانى، فكان لباكستانى مسلم، وكان المتحدث فى البرنامج التليفزيونى مصريًا.

ماذا قال رجل الدين البريطانى؟

أخذ يشرح كيف أن اليهودية والمسيحية والإسلام ديانات ثلاث، تنتمى كلها إلى سيدنا إبراهيم- عليه السلام- مما لا بد أن يعنى أخوة أصيلة بين أتباع الديانات الثلاث جميعًا.

وأما الباكستانى المسلم فقد أدار حديثه حول المشكلة التى أصبحت تستدعى النظر عند المسلمين، وهى تزايد أعداد الحجاج تزايدًا بلغ بهم الملايين، وهو فى تزايد مستمر، ما دام سكان العام يتزايدون، ومنهم بالطبع جماعة المسلمين، فماذا يكون الحل عندما يصبح مستحيلًا على عدة ملايين أن تجتمع كلها فى وقتٍ واحدٍ وفى مكانٍ واحدٍ محدود المساحة؟!

نعم المملكة السعودية تبذل كل مستطاع فى إيجاد الوسائل، بما تقيمه من الكبارى العلوية ونحو ذلك، لكنها وسائل مهما بلغ المبذول فيها من جهد، فمصيرها أن تضيق بالحجاج ذات عام لا نراه بعيدًا، وكانت تلك المشكلة هى التى طرحها المتحدث الباكستانى.

وجاء دور المواطن المصرى، يتحدث على شاشة التليفزيون، فركَّز حديثه على ما رآه من نعمة الإسلام على المسلمين، فما الذى أورده من جوانب تلك النعمة إذن؟

كان أهم ما قال فى ذلك أنه لولا الإسلام علينا لما اهتممنا بغسل أقدامنا فى الوضوء، ولا تنبهنا إلى ضرورة الاستحمام، فالإسلام علَّم المسلمين النظافة، كما حثَّ الغنى على أن يتصدَّق للفقير... وسار المتحدث فى هذا الخط من الكلام.

والغريب أن المتحدث يتحدث إلى قوم يأخذون النظافة مأخذ التسليم، وينظرون إلى تأمين العيش للفقراء بنظم شاملة من التأمينات الاجتماعية.. والسؤال: هل أفادهم ذلك المتحدث عن الإسلام بما كان ينبغى له أن يفعل؟!

للأسف لا.. ولولا أنه معبأ بما انتهى به إلى درجة مخيفة من السطحية الساذجة، لقدم الإسلام عن طريق القصيدة فى لبها وأساسها، فشرح لهم «التوحيد» الإسلامى ما معناه وما مداه فى توجيه النظرة الإنسانية نحو الأكمل، وفى تشكيل السلوك نحو الأقوم.. لكنه لم يفعل شيئًا من ذلك.. بل للأسف سطحية علم، وسذاجة رؤية، وبراءة كبراءة الأطفال.

والسؤال:

كيف نبدأ العودة إلى مصادر النور؟

يقول: الخطوة الأولى هى أن نفتح الأعين لترى، وأن نصغى بالآذان لتسمع.

إن ذلك يتم من ناحيتين فى آنٍ واحد: الناحية الأولى أن نزيل الغشاوة عن عقولنا لندرك مواضع القصور فى حياتنا الفكرية، وعندئذٍ نرى أننا قد جمدنا إلى حدٍ لن نغفره لأنفسنا عندما نفيق.

وهذه الغشاوة يدلل عليها الدكتور زكى نجيب محمود بما جرى عندما تصدى لكتاب أخرجته مطبعة مصرية، يُقيم فيه صاحبه البراهين على بطلان القول بكروية الأرض، زاعمًا أنه باطل مقصود من جانب المستعمرين.

وبعدها وصلته رسالة يطلب منه صاحبها أن يتق الله فى الدفاع عن هذا الباطل!

ويقصد بالباطل «كروية الأرض».

أما الخطوة الثانية فهى أن نكفل حرية الفكر وحرية التعبير لكل فرد من أفراد الشعب لم يثبت أنه مصاب بمرض فى عقله.

وهنا يلفت لمسألة فى غاية الأهمية ويقول: «لكثرة انشغالنا بالمسائل السياسية، أصبحت المطالبة بحرية التفكير وحرية التعبير تعنى أول ما تعنيه عند الناس أن تكون تلك الحرية فى مجال الفكر السياسى، ومع إدراكى- بالطبع- لأهمية تلك الحرية فى مجال السياسة، إلا أن اهتمامى الأقوى متجه نحو مجال أسبق وأشمل وأخطر من ذلك، وأعنى حياتنا الفكرية حين تجعل مدارها وجهة نظرنا إلى العالم الذى نعيش فيه، فنحن فى هذا العالم، بعد أن كنا نطمع فى خطوة نخطوها إلى الأمام، أصبحنا ندعو إلى خطوة نخطوها إلى الوراء، وبينما نعطى حرية القول لأصحاب هذه الدعوة، نخاف إذا أخذ هذا الحق نفسه دعاة يدعون إلى السير نحو الأمام، ومع دعاة الرجوع رأى عام معبأ، بات كفيلًا وحده أن يكتم أنفاس المخالفين».