أمين الزاوى: القرضاوى والغزالى وراء «العشرية السوداء» فى الجزائر

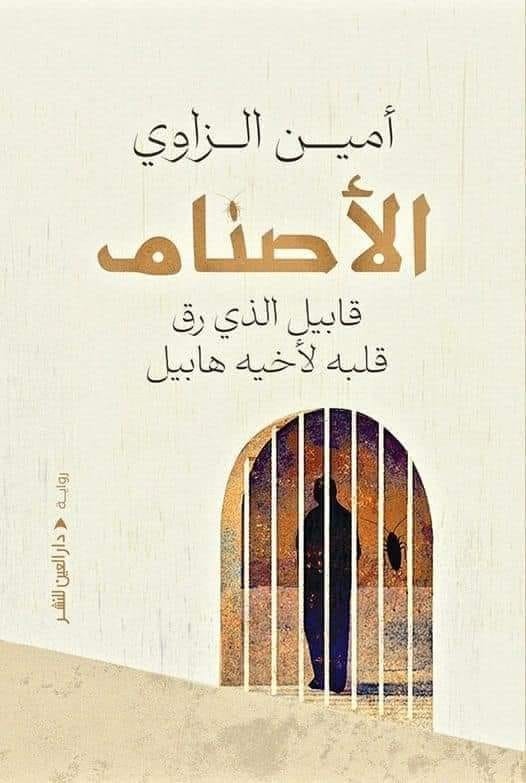

فى روايته الأحدث «الأصنام.. قابيل الذى رق قلبه لأخيه هابيل»، الصادرة عن دار «العين» للنشر فى القاهرة، ووصلت القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية «البوكر»، يعارض الأكاديمى والروائى الجزائرى أمين الزاوى الحكاية الدينية التى تكررت فى الديانات الثلاث عن «ابنىّ آدم».

فالأخان «حميميد ومهدى» فى رواية «الأصنام» هما «قابيل وهابيل» فى الحكاية الدينية، لكن بصورة مغايرة صاغها بإبداع متقن «الزاوى»، فـ«حميميد» مُحب لأخيه حد التماهى، لذا لم يتردد لحظة عندما اغتيل «مهدى» على يد الجماعات الإسلامية أن ينضم إلى إحداها، فقط للانتقام من قاتل هذا الأخ، فى رحلة شيقة يرصد خلالها المؤلف التغيرات التى ألمت بالمجتمع الجزائرى، منذ سبعينيات القرن المنصرم حتى «العشرية السوداء».

عن «قابيل وهابيل أمين الزاوى»، والوصول عبرهما إلى القائمة الطويلة لجائزة «البوكر»، والجوائز الأدبية بصفة عامة وقيمتها للكاتب، وثنائية اللغة التى يكتب بها «الفرنسية والعربية»، إلى جانب تشريحه لتأثير الإسلام السياسى وجماعاته على بلاده، يدور حوار «حرف» التالى مع الروائى الجزائرى.

■ قدمت فى روايتك «الأصنام»، التى وصلت القائمة الطويلة لجائزة «البوكر» العربية، معارضة لقصة الأخوين «قابيل» و«هابيل» كما جاءت فى الرسالات السماوية الثلاث.. لماذا اخترت هذه المعالجة؟

- قصة «قابيل» و«هابيل» وردت فى الكتب السماوية جميعها مع اختلافات بسيطة، وفيها إحالة عن الغيرة المدمرة وحب الامتلاك حد القتل، وهى تصور رمزيًا أول دم أخوى مسفوك على الأرض. لكن فى روايتى «الأصنام.. قابيل الذى رق قلبه لأخيه هابيل»، حاولت أن أكتب القصة معكوسة، عن طريق قلب القيم.

فى الرواية تتحول الغيرة القاتلة إلى ود وحب امتلاك وتضحية وإيثار، يحب الأخ الأصغر «حميميد» أخاه «مهدى» حد التماهى معه، لذا يقرر الانتقام له، بعدما اُغتيل فى الحى الجامعى من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة، فيدور العالم من الجزائر إلى سوريا والسودان وأفغانستان وإيران وتونس، وينضم إلى الجماعات الإسلامية، ويصبح فى الصف الأول بها، كل ذلك من أجل الانتقام لأخيه من قاتله، وبالتالى الرواية هى تفكير فى فلسفة الأخوة بمفهومها الاجتماعى والأيديولوجى والأخلاقى.

■ رصدت فى «الأصنام» المتغيرات السياسية والاجتماعية التى أصابت المجتمع الجزائرى منذ سبعينيات القرن الماضى.. إلى أى مدى كان زلزال عام ١٩٨٠ فى «مدينة الأصنام» كاشفًا لهذه التغيرات؟

- رواية «الأصنام» تبدأ بالحديث عن زلزال مدينة الأصنام «الشلف حاليًا»، الذى دمر المدينة بالكامل، من البنايات «البنية التحتية» حتى اسمها «البنية الرمزية»، لكن شيئًا فشيئًا يتحول الحديث فى الرواية إلى زلزال شامل، على المستويات السياسية والاجتماعية والأيديولوجية والدينية، زلزال يضرب المدينة بل والجزائر برمتها.

تبدأ الرواية بزلزال الأصنام، ثم تنتقل إلى كتابة زلازل أخرى متلاحقة ضربت الجزائر: زلزال الربيع الأمازيغى فى أبريل ١٩٨٠، ثم زلزال أحداث أكتوبر ١٩٨٨، ثم زلزال التعددية السياسية، ثم زلزال الإرهاب و«العشرية الدموية» ما بين ١٩٩٠ و٢٠٠٠، وتحاول من خلال مجموعة من الشخصيات تتبع هذا التغير الرهيب والمتسارع والعنيف الذى عرفته الجزائر، خلال ربع قرن من الزمن، من ١٩٨٠ حتى مطلع الألفية الثالثة.

■ «حميميد» بطل رواية «الأصنام» التحق بتنظيم «القاعدة» مستهدفًا الثأر لأخيه «مهدى».. كيف حمى عقله من أفكار هذه التنظيمات الإرهابية ولم يتأثر بها رغم انخراطه فيها؟

- دخل «حميميد» هذا المستنقع الأيديولوجى بعزيمة الانتقام، بعد اغتيال أخيه من قبل التنظيم الإسلاموى الإرهابى، وهنا تظهر قوة فلسفة الأخوة فى تحصين «حميميد» من السقوط فى حبال الإسلام السياسى المتطرف، فهدفه الأسمى هو الثأر لأخيه، لم تهمه الصعوبات، وحافظ على نقاوته الداخلية، ففى كل مرة يُذكر نفسه بأنه فى هذا الموقع من أجل هدف معين وفقط، وهو فى الوقت نفسه يستعرض لنا من الداخل الممارسات القبيحة والدموية التى تطبع عالم هذا التنظيم المتطرف.

■ إلى أى مدى عكس «مقهى الاستقبال الجديد» فى الرواية التغيرات التى ألمت بالجزائر، من ستينيات القرن العشرين حتى الألفية الجديدة؟

- من خلال فضاء «مقهى الاستقبال الجديد»، الذى كان معلمًا فى مدينة «الأصنام»، وبما كان عليه من جمال العمارة وتنظيم الحياة فى زمن الاستعمار، وتحول إلى فضاء بئيس اختفت عنه الحياة كلية، ثم تحول عن هدفه وشوه محيطه كاملًا، أردت أن أكتب عن ظاهرة «ترييف» المدن، التى فقدت خصوصياتها، وتحولت إلى بنايات للنوم دون حياة اجتماعية مدنية.

فالجزائرى الذى ورث عن الاستعمار مدنًا جميلة، وهى من حقه التاريخى، لأن هذه المدن «الكولونيالية» الجميلة بناها الجزائريون بعرقهم، حينما استعادوها مع الاستقلال، لم يستطيعوا الحفاظ عليها بما كانت عليه من عمران وتنظيم وحدائق ومحال جميلة.

نعم، الثوار صنعوا الثورة بشجاعة مثالية، ثورة نموذجية، ونجحوا فى الحصول على الاستقلال بكل جدارة وشهادة، ولكنهم لم يستطيعوا بناء الدولة الوطنية الحديثة، وهذا ما يرمز إليه «مقهى الاستقبال الجديد»، من خلال الحال الذى آل إليه، فليس كل من ينجح فى صناعة ثورة عظيمة قادرًا على صناعة دولة وطنية عظيمة ومعاصرة.

■ إلى أى مدى يحمى التنوع والتعدد المجتمعات من شبح التطرف والإرهاب؟

- التعدد والتنوع ليسا ضعفًا، أو خطرًا على الوحدة الوطنية، كما يصور الفكر الشوفينى، الذى هو نطفة «الديكتاتورى»، بل التعدد والتنوع اللغوى والثقافى والإثنى هو ثروة كبيرة لأى أمة، فالأمم التى تحوى فى تركيباتها الاجتماعية والثقافية والدينية حساسيات وهويات مختلفة هى التى يكثر فيها الإبداع وتظهر فيها العبقريات، لكن شريطة أن يدار هذا التنوع بديمقراطية وانفتاح، دون المس بوحدة البلد، فهذه الوحدة خط أحمر.

■ بم تفسر انتشار الرواية التاريخية خلال العقد الماضى؟ وهل للجوائز الثقافية دخل فى ذلك؟

- أعتقد أن كثيرًا من الروايات التاريخية التى تُكتب فى العالم العربى تعود إلى الماضى لتمجيده، وكأنما هى دعوة للعيش فيه بدلًا من الحاضر، وهذا هو الخطر فى الروايات التاريخية «النوستالجية»، فالماضى لا يمكنه أبدًا أن يكون بديلًا عن الحاضر ولا عن المستقبل، مهما كانت قوته ونقاطه الإيجابية.

يبدو لىّ أن كثيرًا من كُتّاب الرواية التاريخية يريدون أن ينفذوا بجلد نصوصهم من هذا الواقع المضطرب سياسيًا وثقافيًا وهوياتيًا ودينيًا، حتى لا يزعجوا الرقيب الذى لا تنام له عين، الرقيب السياسى والدينى والأخلاقى، وهم فى ذلك «يعومون» موقفهم حيال ما يجرى فى بلدانهم من انكسارات وخيبات، كل هذه استراتيجية لكيلا تُغضب أيضًا لجان التحكيم ولا تحرجها.

■ ماذا تمثل لك الجوائز الأدبية؟ هل إحداها تضع نصب عينيك وأنت تكتب؟

- أكيد، وجود الجوائز فى الحياة الثقافية يشجع الإبداع على الحضور أكثر، ويخلق نوعًا من المنافسة النظيفة، لكن على المبدع ألا يفكر فى الجائزة مطلقًا لحظة الكتابة، وإلا أصبحت هذا الكتابة خارجية، على مقاس وإيقاع معينين معروفين مسبقًا، ومثل هذه الكتابات تولد فاقدة لحرارتها وصدقها. استراتيجية الكتابة وبناؤها وجنونها تنبع من النص نفسه، لا من محيطه «السوسيوثقافى» ومن بينها الجوائز، و«كلما فكر الكاتب فى الجوائز لحظة الكتابة نتف ريش نصه!».

■ كتبت رواية «عطر الخطيئة» بالفرنسية، بينما جاءت «الأصنام» بالعربية. هل تشكل لك اللغة «منفى» كما وصف مواطنك مالك حداد، وأيهما تمنحك حرية الكتابة والتعبير أكثر؟

- كتبت حتى الآن ١٤ رواية بالفرنسية، أولها «إغفاء الميموزا» ١٩٩٦، وآخرها «شوينغوم» ٢٠٢٣، وتُرجمت بعضها إلى ١٤ لغة أجنبية، ومثل هذا العدد كتبته بالعربية، بداية من «صهيل الجسد» ١٩٨٥، وصولًا إلى «الأصنام» فى ٢٠٢٣. وفى الكتابة بلغتين أشعر بأننى كالطير الذى يحلق بجناحين، فى توازن واتزان مستمر، جناح فى الشرق وآخر فى الغرب.

أكتب بالعربية فأشعر بحب لهذه اللغة الجميلة، وأكتب بالفرنسية فأشعر بسعادة الرحلة فى هذه اللغة الجميلة أيضًا، ويسعدنى أن أجد لى قراء فى اللغتين. أنا لا أشعر بالمنفى داخل اللغة الفرنسية، فأنا أستعمر اللغة الفرنسية، تعلمتها فى مدرسة الاستقلال، ولم تفرض علىّ كما عاشها جيل مالك حداد ومحمد ديب وآسيا جبار ومولود معمرى وكاتب ياسين.

■ لماذا فقدت مجتمعاتنا العربية روح التسامح وقبول الآخر؟ وكيف يمكن استعادتها من جديد؟

- كى يستعيد مجتمعنا التوازن فى علاقته مع الآخر يجب أن تتحقق بعض الأمور، أولها تعليم اللغات الأجنبية تعليمًا صحيحًا، ما ينتج لنا نخبًا قادرة على قراءة الآخر مباشرة فى لغته، ومحاورته مباشرة دون وسيط، كثيرًا ما يشوه أصول الحوار الحضارى.

وينبغى على المسلم أن يقتنع بأنه ليس العالم، بل هو جزء من هذا العالم، إلى جانب احترام المرأة، وتحويل مفهوم المساواة إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية، والدفاع عن القيم الإنسانية الكبرى قبل التفكير فى العقيدة، فالعقيدة يحميها الإله، أما القيم الكبرى فتحميها النظم السياسية المعاصرة، وصولًا إلى ضرورة اعتبار المواطنة هى العملة السياسية والاجتماعية الأولى التى عليها ينتظم المجتمع.

■ كيف كانت تجربتك مع النشر فى مصر؟

- لى تجربة مع دار «العين»، التى نشرت لى روايتين، واحدة مترجمة من الفرنسية إلى العربية بعنوان «عطر الخطيئة»، والثانية «الأصنام- قابيل الذى رق قلبه لأخيه هابيل»، وقد وجدت فى الناشرة الدكتورة فاطمة البودى الأخلاق العالية والحرفية الجادة، والحرص الكبير على متابعة الرواية فى المعارض وعلى المنصات الأخرى. نشرت رواياتى فى أكبر دار نشر فرنسية هى «فايار»، وأعتقد أن دار «العين» تتقدم فى اتجاه تكريس تقاليد دور النشر العالمية الكبيرة، فشكرًا لها على كل ما تقدمه للقارئ العربى والشمال إفريقى، من نصوص مميزة فى طبعات محترمة.

■ مَنْ أقرب شخصياتك الروائية إلى قلبك؟

- الشخوص الروائية تعيش معى طوال مرحلة الكتابة، تأكل وتشرب وتسافر وتنام معى، تقلقنى وتقلق منى، حتى أنها تصبح من أفراد الأسرة، وحين أقفل الرواية وتنتقل جراء ذلك هذه الشخوص إلى القارئ، يختلف وجودها، أشعر بالحزن وكأنها سافرت بعيدًا، ثم فى مرحلة تالية أريد أن أنساها، ليس سهلًا أن تنسى شخوص رواية كتبتها من عصارة أحاسيسك بسهولة.

أصعب شىء أعانى منه هو محاولة نسيان الشخصيات الروائية كى أشرع فى عمل روائى جديد آخر، ومع ذلك هناك شخصيات تظل تسكن تحت جلدى، فشخصية الأب فى رواياتى، كما شخصية الأم، لا يمكننى أن أمحوهما، فهما تحضران فى كل مرة، فأجد نفسى أستمع إليهما وأعيد كتابتهما من زاوية أخرى، كما يفعل الفنان التشكيلى فى تلاعبه ببعض ملامح وجوه تتكرر فى جميع اللوحات.

■ هل لك عادات وطقوس ثابتة فى الكتابة؟

- فى الليل أنا كائن قارئ، لا أكتب ليلًا، وأعتبر السرير ساعة النوم هو ورشة تشكيل عوالم الرواية، تولد وتنام الشخوص معى تحت نفس الإزار، تجيئنى رغبة الكتابة فى الصباح، ابتداء من الساعة العاشرة، بعد ساعة الرياضة وتناول القهوة بطقوس شعرية، أحب الكتابة على نار هادئة.

■ أخيرًا.. كيف ترى مستقبل الكتاب الورقى فى ظل المنافسة مع وسائط قراءة ونشر عديدة؟

- علينا أن نستعد للدخول إلى العالم الرقمى، وألّا نخاف منه، فهو قدر الثقافة والفن والإعلام والاتصال فى العالم، علينا أن نفكر فى تغيير عادات القراءة عندنا، من الكتاب الورقى إلى الكتاب الرقمى، من الورقة إلى الشاشة أو اللوحة، فـ«النوستالجيا» لا تكفى ولا تنفع، والبكاء على الكتاب الورقى، رائحة الورق والحبر وحفيف الأوراق، يبدو أنه أصبح من الماضى.

صحيح لن تكون نهاية الكتاب الورقى غدًا لكنها ستأتى، ستحل هذه الساعة قريبًا أو بعد قريب، وستصبح ذات يوم هذه المكتبات التقليدية الممتلئة رفوفها بآلاف المجلدات والكتب والمجلات الورقية عبارة عن متاحف، تزورها الأجيال القادمة، وتستغرب ما كنا عليه من حال.

■ ما الدور الذى لعبه كل من يوسف القرضاوى ومحمد الغزالى فى تفشى الأفكار اليمينية المتطرفة فى المجتمع الجزائرى؟

- جاء «الغزالى» والقرضاوى إلى الجزائر، ففتح لهما الرئيس الشاذلى بن جديد كل الأبواب، باب الجامعة والإعلام والحياة العامة، فأصبحت شخصية «الغزالى» أكبر من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فى عيون الجزائرى البسيط الذى تعود على ممارسة إسلام شعبى وعفوى.

كان البرنامج التليفزيونى الذى يقدمه «الغزالى» كل يوم إثنين حدثًا جزائريًا، كان أكبر من حزب سياسى إسلامى، بل تحول إلى مدرسة أيديولوجية إعلامية شعبية مفتوحة لتكوين مناضلى حركة «الإخوان المسلمين» فى الجزائر.

ما فعله «الغزالى» ومن بعده «القرضاوى» فى الجزائر لم يقم به أى حزب إسلامى فى البلاد حتى الآن، ووجودهما هو الذى حضر أيديولوجيًا لـ«العشرية الدموية السوداء»، ولا تزال الجزائر تعانى حتى اليوم من آثارهما فى الجامعة والإعلام والعقيدة واللباس.

هذان الشخصان كانا يقيمان فى الجزائر، وكانا مقربين للنظام الجزائرى بقيادة الرئيس الشاذلى بن جديد، ووصلت بهما «الوقاحة» إلى طرد المفكر محمد آركون من أحد مؤتمرات الفكر الإسلامى، واعتبراه «ملحدًا»، ما حمله جرحًا كبيرًا، خاصة أنه كان واحدًا ممن حاولوا تقديم الإسلام والثقافة الإسلامية بكل ما فيها من أبعاد روحانية واجتماعية للعالم.

C.V أمين الزاوى

روائى ومفكر جزائرى، يكتب باللغتين العربية والفرنسية. وهو أستاذ الأدب المقارن بجامعة الجزائر العاصمة، كما أنه أستاذ محاضر زائر فى عدة جامعات عربية وغربية، فى المغرب والأردن وفرنسا وبريطانيا ورومانيا وغيرها.

عمل رئيسًا لمؤسسة «أنا ليند للحوار الثقافى المتوسطى- فرع الجزائر»، فى الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٨، كما عمل مديرًا للمكتبة الوطنية الجزائرية، وشغل عضوية مكتب الصندوق العربى للثقافة والفنون فى بيروت عام ٢٠٠٩.

نال العديد من الجوائز والتكريمات، منها: جائزة رئيس الجمهورية الإيطالى «النجمة» للحوار الثقافى بين الشعوب ٢٠٠٧، ووسام عباقرة الشرق من وزارة الثقافة اللبنانية ٢٠٠٨، وجائزة مؤسسة «لافناك» العالمية عن رواية «الخنوع» ١٩٩٧، وجائزة «القلم الذهبى لمدينة الجزائر» ٢٠١٠.

من مؤلفاته الإبداعية روايات: «صهيل الجسد، والسماء الثامنة، والرعشة، ورائحة الأنثى، ويصحو الحرير، وشارع إبليس، وحادى التيوس، ونزهة الخاطر، ولها سر النحلة، والملكة، وحر بن يقظان، والخلان، والباش كاتب، ونيرفانا».

كما ترجم عن الفرنسية رواية محمد ديب «هابيل»، ورواية ياسمينة خضرا «بم تحلم الذئاب؟»، فضلًا عن عدة دراسات وأبحاث، من بينها «عودة الإنتلجنسيا، والمثقف المغربى، ومعركة التنوير».