ضحية السياسة.. كيف اغتال اليسار المصرى رشاد رشدى حيًا وميتًا؟

- ترأس رشاد رشدى رئاسة تحرير مجلة «المسرح» وفتح صفحاتها للشباب الموهوبين سواء من تلاميذه فى الجامعة أو من النقاد الواعدين

- فى أعقاب ثورة يوليو 1952 عاد رشدى إلى مصر ليعمل مدرسًا فى قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة

- كان د. رشاد يحمل روحًا خلاقة وكان يحمل بين جوانحه قدرًا هائلًا من الأبوة لا ينضب

- كان من لا يعرف رشاد رشدى عن قُرب يظنه قاسى القلب لأنه كان يبدو من بعيد مثالًا للعبوس والجدية الزائدة

- كان ينتقى تلاميذه فى مرحلة مبكرة ويفرز الواعدين منهم بعين خبيرة محبة

- كان بلبلًا منعزلًا انطوائيًا له حياة من نوع خاص مثل أسلوبه فى القصة والرواية

- هناك من يختلف على قيمة إبداعه المسرحى والروائى لكن لا يستطيع أحد أن ---يختلف على قيمته الفكرية والنقدية وإسهاماته الأكاديمية

- رشاد أحب السادات لأن مصر انتصرت بيديه وعلى يديه

- كان د. رشاد رشدى قد أصبح صديقًا للرئيس الجديد أنور السادات وكان يؤمن بصواب توجهاته السياسية

فى الحوار الأخير الذى أجراه الكاتب والناقد الكبير الدكتور سمير سرحان مع الكاتب الصحفى مصطفى عبدالله فى مجلة «العربى» عدد 578، قال سمير: يجب أن تراعى أننى ظُلمت بسبب رشاد رشدى.

سأله مصطفى: كيف؟

فأجاب سمير: الذين ظلموا رشاد رشدى ظلمونى معه، فقد تصوروا أننى لكونى تلميذه يجب أن أكون يمينيًا، وقاموا بتصنيفى فى خانة اليمين، وأغلقوا كل الأبواب فى وجهى رغم أننى كنت منتميًا إلى اليسار المصرى، وكأن رشاد رشدى كان جاسوسًا أو عميلًا للموساد، وهذا عيب اليسار عندنا، فهو يعتبر أنك إذا لم تكن معه فأنت لا بد أن تكون ضده.

أما كيف ظلم من ينتمون إلى اليسار المصرى رشاد رشدى؟

يجيب سمير: اليسار المصرى لم ينظر إلى الجانب المضىء فى رشاد رشدى، ولم يتوقف أمام قيمته الفنية والنقدية والفكرية، ولم ير أنه ليبرالى، فهو لم يكن رأسماليًا، وحتى لم يكن ثريًا، كان رجلًا يجيد التأنق على عكس ما كان سائدًا فى أوساط المثقفين من البهدلة والمظهر الرث، وقد رفضوه لأنه دخل الساحة بصورة مختلفة تتسم بالأناقة والمنهجية وترتيب الفكر وعمق الثقافة.

كثيرون داخل الأوساط الثقافية لا يعرفون الدكتور رشاد رشدى، وأكاد أجزم أن الغالبية ممن لا ينتمون إلى هذا الوسط لا يعرفونه إطلاقًا، والسبب الواضح أن كهنة الكتابة فى مصر من أبناء اليسار أهالوا عليه التراب وحرموه من كل وأى قيمة كان يمثلها، والسبب المباشر الذى لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير هو انحيازه إلى الرئيس السادات ودفاعه عنه ومساهمته الأساسية فى كتابة ونشر مذكرات الرئيس السادات «البحث عن الذات».

وحتى نعرف كيف ظلم اليسار المصرى رشاد رشدى فلا بد أن نعرفه ونعرف قيمته وما أضافه إلى الحياة الفكرية المصرية والعربية.

قيمة رشاد رشدى الأدبية والفكرية يمكننا أن نعرفها جيدًا من كتابات وإشارات تلاميذه عنه.

فى كتابه «رشاد رشدى» الذى صدر ضمن سلسلة «نقاد الأدب» يرسم الكاتب والناقد الكبير الدكتور نبيل راغب صورة قلمية للدكتور رشاد رشدى.

يبدأها بقوله: لم يكن مجرد أستاذ جامعى أو كاتب مسرحى أو صحفى قدير أو كاتب قصة قصيرة أو ناقد كبير سواء على مستوى التنظير أو التقويم، بل كانت كل هذه الجوانب العلمية والإبداعية تشكل فيما بينها منظومة متكاملة العناصر أو بوتقة تنصهر فيها كل إنجازاته، بحيث جعلت منه ظاهرة تفرض ظلها على الحياة الجامعية والثقافية والأدبية والمسرحية والنقدية فى مصر والعالم العربى، ابتداءً من منتصف الخمسينيات وحتى مطلع الثمانينيات أى حتى رحيله فى فبراير 1983.

رشاد رشدى فى تقييم نبيل راغب ظاهرة متكاملة إذن.

وقد تسأل: كيف تشكلت هذه الظاهرة؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من أن نبدأ رحلة طويلة معه ومع من كتبوا عنه.

ولد الدكتور رشاد رشدى فى العام ١٩١٢ وتخرج فى قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول- القاهرة بعد ذلك- فى العام ١٩٣٥، واشتغل مدرسًا للغة الإنجليزية فى المدارس الثانوية خاصة مدرسة الأورمان النموذجية.

برزت مواهب رشاد وقدراته مبكرًا، فلم يقنع بالحدود التقليدية للمعلم الناجح، بل كان يراسل الصحف والمجلات التى تنشر له المقالات النقدية وأحيانًا القصص القصيرة، كما كانت له إسهامات واضحة فى قسم اللغة الإنجليزية بالإذاعة المصرية، فقد قدم من خلاله تغطية للنشاط الأدبى والمسرحى سواء المصرى أو الأجنبى وعروضًا للكتب العربية والإنجليزية.

فى أواخر الأربعينيات سافر رشاد رشدى فى بعثة إلى جامعة «ليدز» بإنجلترا للحصول على درجة الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى، وكان موضوعها «أدب الرحلات الذى سجله الرحالة الإنجليز إلى الشرق عامة ومصر خاصة».

فى أعقاب ثورة يوليو ١٩٥٢ عاد رشدى إلى مصر ليعمل مدرسًا فى قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة، ثم تولى رئاسة القسم ما يقرب من عشرين عامًا، وكان يعتبر القسم عمله وبيته وحياته، لدرجة أنه رفض عمادة كلية الآداب أكثر من مرة حتى لا يهجر قسمه.

فى عهده تخرج فى هذا القسم معظم من قادوا الحياة الثقافية والأدبية والنقدية فى مصر، أو من يقومون بتدريس الأدب الإنجليزى واللغة الإنجليزية فى الجامعات أو المعاهد أو المدارس، أو يشغلون مناصب رفيعة فى وزارات الخارجية أو الإعلام أو الثقافة عقودًا طويلة، وهو ما دعاه إلى أن يقول: أبنائى يملأون الأرض.

كان الدكتور رشاد يحمل روحًا خلاقة، وكان يحمل بين جوانحه قدرًا هائلًا من الأبوة لا ينضب، وكانت فرحته لا تقدر عندما يكتشف المواهب المبكرة فى بعض أبنائه وكأنه وجد كنزًا، ولا تتوقف فرحته عند حدود الاكتشاف بل تستمر وتنمو وتتطور دون حدود وبأسلوب عملى يدفع بابنه الموهوب إلى آفاق لم يكن يحلم بها.

عندما كتب الناقد الكبير محمد عنانى مسرحيته «البر الغربى»، ولم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين من عمره، دفع بها رشاد للعرض عام ١٩٦٣ على مسرح الحكيم، ونالت إعجاب النقاد، ووجد عنانى اسمه مذكورًا بين كتاب المسرح وهو لا يزال يخطو خطواته الأولى فى المسرح.

ما بين العامين ١٩٦٢ و١٩٦٧ ترأس رشاد رشدى رئاسة تحرير مجلة «المسرح»، وفتح صفحاتها للشباب الموهوبين سواء من تلاميذه فى الجامعة أو من النقاد الواعدين من خارجها، ولم يهتم كثيرًا بالأسماء اللامعة فى ذلك الوقت لأنه رأى أن بريق بعضها كان مزيفًا، وتألقت على صفحات المجلة أسماء مثل سمير سرحان ومحمد عنانى وعبدالعزيز حمودة وفاروق عبدالوهاب وغيرهم من الشباب الذين لم يكونوا تجاوزوا العشرين إلا بعامين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

كانت مجلة «المسرح» ساحة ومدرسة علمية تخرج فيها مبدعون ونقاد ودارسون أسهموا بعد ذلك بقسط وافر فى قيادة المسيرة الثقافية والأدبية والنقدية سواء فى مصر أو العالم العربى.

ومن بين إسهامات رشاد رشدى أنه عندما كان يرسل بتلاميذه فى بعثات أو منح إلى الخارج كان يوصيهم بمراسلة مجلة «المسرح» وإمدادها بآخر تطورات الحركات المسرحية سواء فى أوروبا أو أمريكا، وبالتالى كان يضرب عصفورين بحجر واحد، لأنه بهذا كان يضمن مراسلين بالمجان لمجلة ذات ميزانية محدودة، وفى الوقت نفسه تفتح المجلة نوافذ على آخر تطورات الحركة المسرحية فى عواصم العالم المختلفة، ويدفع بمراسليه إلى التخلى عن الحياة الأكاديمية التقليدية المحدودة التى تحصر همومها فى الدراسة والحصول على الدرجة العلمية ثم العودة إلى مصر لشغل منصب مرموق، فقد جعلهم يعيشون الحياة الثقافية والأدبية والمسرحية فى أعمق أبعادها العلمية.

ويصف نبيل راغب رشاد رشدى بأنه لم يكن أستاذًا تقليديًا للنقد والأدب، بحيث يقوم بتدريسه لتلاميذه الذين يحفظونه عن ظهر قلب ثم يقومون بعد ذلك بصبه على أوراق الإجابة فى الامتحان ثم ينتهى عند هذا الحد بالنجاح والتخرج، بل كان يملك منهجًا نقديًا متكاملًا استطاع أن يغزو به الحياة النقدية فى مصر والعالم العربى فى الصميم.

تبلور المنهج النقدى لدى رشاد رشدى بعد عودته من أمريكا فى العام ١٩٥٥، إذ عمل هناك أستاذًا زائرًا فى جامعة «ييل» لمدة عام، ومن الواضح أنه عاد وهو يمتلك ناصية مدرسة النقد الجديد التى تزعمها «ت. س. إليوت» و«عزرا باوند» و«أ. أ. ريتشاردز» و«ألن تيت» و«ليونيل تريلنج» و«كليانث بروكس» و«ت. أ. هيوم» و«ولتر بيتر» وغيرهم.

كانت اتجاهات النقد فى مصر قبل رشاد رشدى مجرد تفسيرات انطباعية أو شخصية أو اجتماعية أو نفسية للعمل الأدبى الذى كان مجرد أداة أو وسيلة للتعرف على مزاج الناقد أو شخصية الأديب وتكوينه النفسى أو الخلفية الاجتماعية التى استقى منها الأديب مضمون عمله، وبمجرد تعريف القارئ بهذا العنصر أو ذاك فإن قيمة العمل الفنى ووظيفته تتوقفان عند هذه الحدود، شأنه فى ذلك شأن أى دراسة أو مقالة تدور عن أحد هذه العناصر أو أكثر.

رسخ رشدى منهج النقد الموضوعى التحليلى التقويمى، وعندما فشل فى استقطاب قدامى النقاد إلى منهجه، قام بتربية نقاد جدد ليحملوا على عاتقهم مهمة تحويل النقد الأدبى إلى علم منهجى تحليلى، ولم تقتصر دعوته على منبر قسم اللغة الإنجليزية بل امتدت لتشمل منابر الصحافة من خلال مقالاته وأحاديثه التى كان يدلى بها للصحفيين والراديو والتليفزيون.

ومن سمات رشاد رشدى التى رصدها نبيل راغب أنه كان مؤمنًا بأنه لا نفع فى علم يظل حبيسًا داخل أسوار الجامعة وجدران القاعات، فالعلم فى نظره تطوير لكل نواحى الحياة فى أدق وأبسط صورها وليس مجرد تلقين واستذكار، ومن هنا كان حماسه للعمل بالصحافة ودفع تلاميذه أيضًا لمشاركته فى هذا الميدان الجماهيرى والعملى والتطبيقى.

رأس رشاد رشدى تحرير عدة مجلات سياسية واجتماعية مثل «بناء الوطن» التى كانت تعد لسان حال الثورة بعد تضاؤل دور مجلة «التحرير» ومعها جريدة «الجمهورية» فى الستينيات، أو مجلات بالإنجليزية مثل مجلتى «أراب ريفيو» و«أراب أوبزرفر» أو مجلات أدبية متخصصة مثل مجلة «المسرح» أو شبه متخصصة مثل مجلة «الجديد» التى ظل يرأس تحريرها منذ إنشائها عام ١٩٧٢ وحتى إغلاقها فى أول يناير ١٩٨٣، قبل وفاته بشهر واحد.

لم يكن رشاد رشدى ناقدًا مرموقًا فقط، ولكنه كان مبدعًا مرموقًا أيضًا.

كان أول إنتاجه الإبداعى عبارة عن مجموعة من مسرحيات الفصل الواحد كتبها بالإنجليزية، وكان تداول هذه المسرحيات مقصورًا على الطلبة والمهتمين بدراسة اللغة الإنجليزية.

بعدها أدرك أن طاقته الإبداعية أشمل من أن تظل مقصورة على المجال التعليمى المتخصص، وأن عليه أن يخوض الحياة الثقافية والفكرية والأدبية العامة، وأن اللغة العربية هى القناة التى تصله بالمجتمع.

أصدر مجموعته القصصية الأولى «عربة الحريم» التى حاول أن يؤكد فيها أن القصة القصيرة ليست مجرد حكاية أو رواية قصيرة موجزة أو مختصرة طولًا كما كان شائعًا عند كثير من النقاد والأدباء، بل هى جنس أو نوع أو شكل أدبى مستقل بذاته وله تقاليده، وله بداية ووسط ونهاية تتمثل فى لحظة التنوير التى تفسر وتلقى الضوء على كل الكلمات الغامضة والتساؤلات التى أُثيرت بطول القصة، كما تمنحها المعنى العام والمتكامل للقصة.

فى العام ١٩٥٩ كتب رشاد رشدى أولى مسرحياته باللغة العربية وهى «الفراشة» وعُرضت فى دار الأوبرا، وبعد ذلك تتابعت مسرحياته، فكتب «لعبة الحب» و«رحلة خارح السور» و«حلاوة زمان» و«اتفرج يا سلام» و«بلدى يا بلدى» و«نور الظلام».

كان لرشاد رشدى إسهام إبداعى آخر، ففى مسرحياته الثلاث الأخيرة «حبيبتى شامينا» و«شهرزاد» و«عيون بهية» مزج بناء المسرحية بشكل الأوبريت من خلال تضمين الألحان والأغانى السارية فى سياق الحدث والحوار.

كانت لرشاد رشدى رؤية ناقدة سابقة للأحداث، هكذا يصوره تلميذه نبيل راغب.

فعندما عُرضت مسرحيته «بلدى يا بلدى» على مسرح «محمد فريد» فى ديسمبر ١٩٦٨ أسرعت الرقابة إلى إيقاف العرض بعد ثلاثة أسابيع فقط ظنًا منها أن رشاد رشدى يقصد بشخصية السيد البدوى جمال عبدالناصر الذى ترك القياد لمراكز القوى المحيطين به فكانت النتيجة تورطه فى تلك الهزيمة المأساوية، هذا بالرغم من أن رشاد رشدى كان قد انتهى من كتابة هذه المسرحية فى أواخر عام ١٩٦٦ ولم تكن الهزيمة فى ذهنه على الإطلاق.

بعد هذا العرض وضعت مراكز القوى رشاد فى قائمتها السوداء، خاصة مع سيطرة اليسار على الحياة السياسية والثقافية، ومنعت عرض مسرحيته التالية «نور الظلام» بحجة أنها تبث اليأس والضياع فى نفوس الجماهير فى مرحلة لا بد أن تشحن فيها الجماهير بالأمل والثقة إلى أن تتم إزالة آثار العدوان.

إلى جوار إبداعاته المسرحية والقصصية أخلص رشاد رشدى لكتاباته الإبداعية، فأصدر مجموعة من الكتب المهمة كان من أشهرها: «مقدمة فى النقد الأدبى» و«القراءة والتذوق» و«كنز صغير من الشعر الإنجليزى» و«ملاحظات على الشكل والمضمون فى السرد الروائى»، و«مذاهب النقد الأدبى» و«فن القصة القصيرة» و«فى الفن فى الحب فى الحياة».

وفى كتابه «على مقهى الحياة» يضيف الكاتب الكبير سمير سرحان ملامح جديدة لصورة رشاد رشدى الذى كان أستاذه ومعلمه ولعب دورًا كبيرًا فى حياته.

يحكى سرحان قصته مع رشاد الذى سمع باسمه لأول مرة على مقهى «عبدالله» بالجيزة، وكان قد بدأ يكتسح الحياة الأدبية حين أخذ هو وفتحى غانم يحرران ملحقًا أدبيًا فى مجلة «آخر ساعة» خصصا معظم صفحاته لفن القصة القصيرة، وكان رشاد ينشر فى هذا الملحق قصصه مثل «عربة الحريم» وغيرها، وكان أيضًا يقدم لقراء العربية قصصًا للكاتب العظيم تشيكوف والكاتب العظيم موباسان.

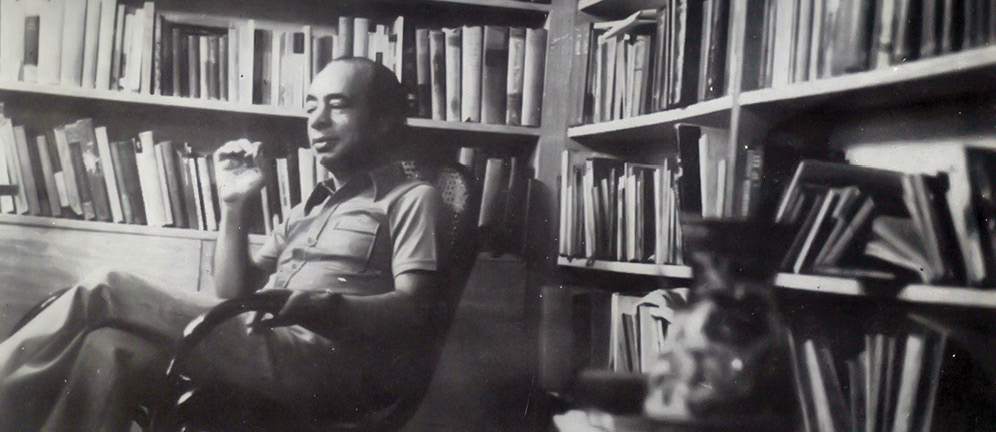

كانت الصورة التى رسمها رواد قهوة عبدالله لرشاد رشدى أنه رجل أنيق الملبس يمسك فى يده منشة ويضع فى كمه منديلًا، خواجه فى ثوب مصرى.

أعجبت هذه الصورة سمير سرحان، الذى تساءل وقتها: هل لكى يكون الإنسان أديبًا لا بد أن يكون فقيرًا رث الثياب لا يعرف اللغات الأجنبية؟

بعد سنوات تعرف سمير سرحان على رشاد رشدى ليكتشف أنه لم يكن غنيًا، وإنما كان يسير على قدميه وهو أستاذ بالجامعة من مكتبه إلى منزله بالعباسية لا يملك أجرة التاكسى، وأنه كان يكره الأتوبيس لأنه لا يطيق أن يحشر البشر فى علبة سردين متحركة تفقد كل واحد منهم فرديته وتحوله إلى كتلة صماء فى مجموع أصم، ولذلك كان يمشى.

فتح رشاد رشدى أمام سمير سرحان عوالم سحرية من الإبداع والجمال، فلأول مرة يعرف من خلال كتاباته فى آخر ساعة «أنطون تشيكوف»، فاشترى أعماله الكاملة بخمسة قروش من مكتبة الشرق بشارع سليمان، ومضى يقرأ «تشيكوف» وعمره خمسة عشر عامًا.

عندما أنهى سمير دراسته الثانوية تعرف على عبداللطيف الجمال على قهوة عبدالله، وقربه منه أنه كان تلميذًا لرشاد رشدى ومعيدًا بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة.

فى إحدى الليالى عندما أغلقت القهوة أبوابها، اصطحب سمير، عبداللطيف الجمال، إلى المدينة الجامعية التى كان يسكن فيها وهو معيد فلم يكن لديه مسكن خاص بعد، وفى الطريق حدثه كثيرًا عن رشاد رشدى، ووعده بأن يعرفه به.

التحق سمير بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، يصف حاله وحال غيره من طلاب القسم مع رشاد رشدى بقوله: لم يكن أحد منا يجرؤ أن يمر من أمام غرفته التى يحتلها وحده كرئيس للقسم، وبالرغم من أننى كنت أراه فى المحاضرات وأستمع إلى طريقته الساحرة فى التدريس، والتى لا يعتمد فيها على التقليد وإنما على استثارة اهتمام طلابه بالمادة المعروضة وشحذهم على التفكير المستقل وإثارة الأسئلة الكثيرة فى أذهانهم حتى يبحثوا لها عن إجابات داخل بطون الكتب أو فى المراجع الراقدة على أرفف مكتبة الجامعة.

كان سمير حريصًا على الجلوس بالقرب من رشدى رشدى فى المحاضرات، لكنه لم يجلس إليه خلال سنوات الجامعة ويخاطبه وجهًا لوجه، أو يحاوره فى أمر من الأمور، ولم يكن هذا بسبب رشاد، بل كان سمير يعانى من حالة خجل جعلته غير قادر على اقتحام الآخرين.

رفض رشاد رشدى تعيين سمير سرحان معيدًا بآداب القاهرة فى البداية بحجة أنه شيوعى، وفى هذه الفترة بدأ يرصد سمير حالة كراهية عامة لرشاد من أقرانه وزملائه من أبناء جيله من الأساتذة.

يقول سمير: كانت هناك كراهية عامة بين رواد المقهى من جيل الكبار نحو اسم رشاد رشدى، لا أدرى لها سببًا.

وهنا يمكن أن نمسك بالسبب الأول لحالة الكراهية التى عانى منها رشاد رشدى فى الوسط الثقافى.

يقول سرحان: كان كثيرون من رواد المقهى لا يدرون سببًا لاعتراضهم على الرجل سوى أنه يرتدى الملابس الأنيقة ويضع منديلًا فى كمه، ويتحدث الإنجليزية بلكنة بريطانية فخيمة ويكتب المسرحيات التى تغلب فيها الصنعة فى رأيهم على الفن.

ويشير سرحان إلى أنهم كانوا يرفضون مناقشة أعماله الفنية أساسًا على اعتبار أنها نتاج لعقل رجل دارس أسرار الصنعة الدرامية يطبقها بمقاييس منضبطة كأنه مهندس ماهر يعرف كل أسرار العمارة، لكن هذه الأعمال تظل بلا روح، ولا سحر الفن الحقيقى، وقد سرت هذه المقولات أو الشائعات عن الرجل وأعماله مثل النار فى الهشيم وتحولت إلى فكرة ثابتة فى أذهان الكثيرين من المثقفين.

يفسر سرحان هذه الحالة بقوله: كان هذا عيبًا رئيسيًا من عيوب الحركة الثقافية فى مصر، فما إن تجتمع كلمة بعض المثقفين على فكرة معينة حتى تتحول إلى فكرة ثابتة وإدانة عمياء لا يجدى معها دفاع ولا ترو فى معرفة الحقيقة وتمحيصها.

وسأل سرحان أحد النقاد إن كان قد قرأ أو شاهد شيئًا لرشاد رشدى؟

ففوجئ بأنه لم يقرأ له مسرحية ولا كتابًا وإنما كل ما يعرفه مستقى من مقالات النقد فى الجرائد، وسمعه يقول إن «الفراشة» مسرحية رشاد الأولى ليست إلا معمارًا هندسيًا مطابقًا لكل المقاييس النقدية، لكنه بلا روح.

فكر سمير أن يكتب خطابًا لرشاد رشدى يعرض عليه فيه حالته وأحقيته بالتعيين فى الجامعة، لكنه فكر أن يكتب مقالًا نقديًا عن مسرحيته «الفراشة»، ولما نشر المقال وجد رسالة من رشاد تصله وقد بدأها بقوله: ولدى الحبيب.

تم تعيين سمير معيدًا فى كلية الآداب بقسم اللغة الإنجليزية، وخلال شهور توطدت علاقته برشاد رشدى، حتى أصبحا صديقين حميمين، وكشف له رشاد عن وجهه الإنسانى من وراء وجه الأستاذ الصارم، فحكى له جوانب كثيرة من حياته الخاصة، وأسر له بالكثير من مشاعره الدفينة، وكثيرًا ما أسر له وهما يتمشيان سويًا خارج مبنى القسم فى حدائق الجامعة أنه لم ينجب ولدًا، وإنما أنجب بنتين، وأنه كان يتمنى أن يكون له ولد من صلبه، وأنه يشعر بأن سمير هو ذلك الولد الذى كان يتمنى أن ينجبه.

ويرصد سمير أن الكاتب الكبير لطفى الخولى من بين الكتاب الاشتراكيين، كان هو الوحيد الذى يرتبط بصداقة مع رشاد رشدى، وكانت هذه الصداقة بينهما مثار إعجاب سمير وعجبه أيضًا.

إعجابه لتلك الموضوعية الشديدة التى ميزت فكر الاثنين معًا، فلم يكن ليرفض أحدهما الآخر على أساس عقائدى أو أيديولوجى، كما هو الحال مع بعض المثقفين المصريين، الذين يتسمون بالمراهقة السياسية.

وعجبه لأن هذه الصداقة استمرت بل وقويت على مر الأيام.

ذات يوم من أوائل العام ١٩٦٤ عاد رشاد رشدى إلى مكتبه بالجامعة من اجتماع مع وزير الثقافة والإعلام د. عبدالقادر حاتم سعيدًا لامع العينين وأعلن لزملائه فى القسم، الجالسين فى انتظاره، وكانوا محمد عنانى وعبدالعزيز حمودة وفاروق عبدالوهاب وفخرى قسطندى وعزيز سليمان وفايز إسكندر وشفيق مجلى وسمير سرحان، أنه قد تقرر إنشاء مسرح جديد باسم توفيق الحكيم، يقف إلى جوار المسرح القومى ويقدم نماذج رفيعة من الأعمال المصرية المعاصرة.

تكونت لهذا المسرح لجنة تنفيذية برئاسة رشاد رشدى ولطفى الخولى، ومقرها فى مسرح الكورسال فى قلب عماد الدين.

كان حلم رشاد والخولى أن يتحول مسرح الحكيم إلى مؤسسة ثقافية متكاملة، فتصدر عنه مجلة للمسرح، كما يقيم الندوات المسرحية والفكرية، يناقش فيها ما تعرضه المسارح من مسرحيات، ويستضيف كبار النقاد والفنانين من مؤلفين ومخرجين وممثلين، كما يضم مركزًا للتدريب والتجارب.

صدرت مجلة المسرح، وكان سمير سرحان سكرتير تحريرها، وبفضل رشاد رشدى فتحت المجلة صدرها وصفحاتها لكتاب من جميع التيارات الفكرية والسياسية، هذا بالرغم من الاتهام الذى كان يوجه إلى رشاد بأنه يمينى أو حتى رجعى.

كتب فيها الدكتور محمد مندور ومحمود أمين العالم ود. على الراعى وغيرهم، والكثير من شباب اليساريين، الذين أعطى لهم رشاد فرصة النشر واللمعان، كما كتب فيها عدد كبير من أساتذة الجامعة المتميزين، خاصة أساتذة قسم اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية بجامعتى القاهرة وعين شمس، وكان لدراساتهم النظرية والتطبيقية أكبر الأثر فى إرساء النقد المسرحى، بل وربما النقد الأدبى عمومًا على أسس علمية ومنهجية واضحة، بعيدًا عن الأهواء الشخصية والانطباعات الهوجاء.

فى العام ١٩٨٧ أى بعد وفاة رشدى بأربع سنوات صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب تذكارى عن رشاد ساهم فيه أنيس منصور وأحمد بهجت وسمير سرحان وعبدالعزيز حمودة ومحمد سلماوى ومحمود فوزى وزوجته السيدة ثريا رشدى.

فى تقديمه للكتاب كتب أحمد بهجت: كانت جلسات رشاد رشدى فى السنوات الأخيرة فى بيته بين أقاربه ومحبيه صالونًا يجمع الشعر مع القصة مع الذكريات الحلوة، فإذا كان مزاجه صافيًا فسوف يقرأ بعض أشعار قصيدة الأرض الخراب لـ« ت. س. إليوت»، فإذا صفا مزاجه بعد هذه القراءة فقد تمت تهيئة المجال لحضور أنطون تشيكوف، فإذا صفا مزاجه أكثر فسوف يستطرد الدكتور رشدى إلى الحديث عن السيد أحمد البدوى ويتخلل الحديث صفاء صوفيته وكيف تعرف عليه من خلال القراءة والتذوق.

ويضيف بهجت: وأحيانًا كان الدكتور رشاد يقرأ لهذا الجمهور الصغير آخر قصة كتبها، وأحيانًا كان يتحدث عن آخر كتاب شعر قرأه، وأحيانًا كان أحد تلاميذه يقرأ لهذا الجمهور الصغير مسرحيته الجديدة، وهى قراءة كانت تعقبها مناقشة نقدية لما استمعنا إليه، وأحيانًا كان أحد الحاضرين ينفرد به فى ركن من بيته ليحكى له سرًا خاصًا يؤرقه ويطلب المشورة والهداية.

ويضع الدكتور عبدالعزيز حمودة أيدينا على ملامح إنسانية امتاز بها رشاد رشدى.

يقول عنه: كان من لا يعرف رشاد رشدى عن قرب يظنه قاسى القلب؛ لأنه كان يبدو من بعيد مثالًا للعبوس والجدية الزائدة، فإذا اقتربت من الإنسان داخله وجدته طفلًا فى إقباله على الحياة وحبه للناس دون تحفظ.

ويحدثنا حمودة عن أستاذية رشاد.

يقول: كان ينتقى تلاميذه فى مرحلة مبكرة ويفرز الواعدين منهم بعين خبيرة محبة، فقد كان مثلًا يصر طوال حياته العملية أن يلتقى بطلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب قدر إصراره على التدريس لطلاب الفرقة الأخيرة؛ عله يجد موهبة يرعاها أو احتمالًا بالعطاء يشجعه ويحدب عليه وينميه، وحينما تقع عيناه على شاب يعد بموهبة خاصة كان يضع عينيه عليه طوال السنوات الأربع يشجعه بل ويقربه إليه أحيانًا، وكان التشجيع عادة ما يأخذ شكل عملية فرز وانتقاء قاسية ودقيقة، فلا تمر فى محاضرة له أو ندوة عامة دون أن يطلب الرأى من تلميذه، يرغمه على الكلام بل ويشاكسه ليتأكد من أن انتقاءه ليس خاطئًا.

كان رشدى كما يصور لنا حمودة يؤمن برسالة مقدسة، تتمثل فى أن مهمة الأستاذ أن يكون جيلًا يخلفه، وأن الابن الصغير الذى يكبر ويحصل على درجة علمية عليا أو يحقق عطاء متميزًا يعتبر إضافة حقيقية له، لأنه كثيرًا ما كان يعيب على بعض الأساتذة صراحة، بأنهم أحيانًا لا يتيحون فرصًا كافية للشباب، وأن بعضهم لا يريد أن يرى أستاذًا غيره فى تخصصه، وانطلاقَا من هذا الإيمان فقد خلف رشدى وراءه واحدًا من أكبر أقسام اللغة الإنجليزية فى عدد الأساتذة المتخصصين، وكان مصدر فخره وسعادته.

كان الكاتب الكبير محمد سلماوى واحدًا من تلاميذ رشدى فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، الذى عمل به معيدًا لسنوات بعد تخرجه، وقد صادقه ما يقرب من عشرين عامًا، وعندما قرر أن يترك الجامعة ويتفرغ للعمل الصحفى فى جريدة الأهرام كان عليه أن يعرض الأمر على الدكتور رشدى.

يقول سلماوى: ذهبت إليه بمنزله بالجيزة وقال لى ونحن جلوس فى شرفة منزله على النيل إن حرية الاختيار يجب أن تكون لى بالكامل، فترك الجامعة والعمل بالصحافة يمكن أن يكون نقطة تحول فى حياتى، لذلك فإن على وحدى تقع مسئولية القرار، ومن ثم تم تحديد الموقع الذى أريد أن أخدم المجتمع من خلاله.

استقر سلماوى على أن يترك الجامعة، وذهب إلى رشدى ليخبره به.

يقول: كان الدكتور رشاد كما لم أتوقع، بارك قرارى على الفور لا لسبب إلا لأنه القرار الذى وصلت إليه بنفسى بعد عناء استمر عدة أسابيع منذ فاتحته فى الموضوع لأول مرة، باركه وتمنى لى النجاح فى موقعى الجديد، وشعرت بالصدق وهو يشد على يدى فى نهاية الزيارة مؤكدًا أن أبواب الجامعة ستظل دائما مفتوحة لى فى أى وقت إذا رغبت فى أن أنتدب للتدريس بها أثناء عملى الجديد.

ويلتقط أنيس منصور ملمحًا مهمًا من ملامح رشاد، يقول عنه: إنه كان بلبلًا منعزلًا انطوائيًا له حياة من نوع خاص مثل أسلوبه فى القصة والرواية، لكنه لم يكن على صلة واقعية بعالمنا، إنه فقط يحمل إلينا رسالة من عالم آخر، ولم يكن شاذًا، إنما كان غريبًا، وكان مخلصًا فى دعواه، عاش بقلبه وحبه للناس جميعًا.

ويضيف أنيس: كان رشدى مسئولًا عن تغيير الأنظار وتعديل النظرات إليه، فهو أولًا رجل مخلص، عنده ما يقوله ويقوله بصدق وإخلاص، وكان حريصًا على أن يجعل من «ألف ليلة وليلة» مادة فنية كما فعل الأوربيون فى «الإلياذة» و«الأوديسة»، وهو يأخذ منها بحساب شديد، ولكن لا ينسى أن يشير إليها، وكان من الممكن أن تهتز أحلامه أمام النقد الجارح الذى وجه إليه، ولكن اصراره أنقذه من اليأس، فقدم مسرحياته جميعًا، والإصرار نفسه معناه أنه رجل قوى الإرادة، وقوة الإرادة لا تصنع فنانًا، ولكنه فنان قادر على الهضم وقادر على إشاعة الرمز والخيال والأحلام أى أنه كان فنانًا شاعرًا.

كل ما قاله ويقوله تلاميذ رشاد رشدى عنه، يؤكد أنه كان قيمة كبيرة فى حياتنا الفكرية، صحيح هناك من يختلف على قيمة إبداعه المسرحى والروائى، لكن لا يستطيع أحد أن يختلف على قيمته الفكرية والنقدية وإسهاماته الأكاديمية.

لكن لماذا تحول رشاد فى تراثنا الفكرى وتاريخنا الثقافى إلى كيان مغمور، لا يتم الاحتفاء به كما ينبغى، ولا تكريمه بما يليق به.

يمكننا أن نسلم بما يمكن وصفه بالمصطلح الحديث «النفسنة» فى الوسط الثقافى، فقد كان متأنقًا ومعتزًا بنفسه فى وسط بطبيعته بوهيمى، وهو ما جعله يقوم بعملية كشف نفسية لهم، فأنكروا عليه ما يرتديه، وحاولوا ألا يقتربوا منه.

هذا سبب هامشى بالطبع، لا يمكننا التعويل عليه بشكل كبير.

لكن ما يمكننا التعويل عليه هو أن رشاد رشدى الذى تحول النقد على يديه من نقد انطباعى إلى نقد منهجى تحليلى تقويمى، قد قطع الطريق على الحيلة التى كان يقوم بها اليسار المصرى، حيث يرفع من يشاء إلى السماء السابعة حتى لو لم يكن موهوبًا، ويخسف الأرض بمن يريد حتى لو كان مبدعًا حقيقيًا، وعليه فقد تحالف عليه خصومه، وأفقدوا مشروعه النقدى والفكرى كل قيمة، بحيث لا يلتفت إليه أحد.

السبب الأكثر وجاهة بالنسبة لى كان فى موقف رشاد رشدى من الرئيس السادات، وهنا يمكن أن أعود إلى محمد سلماوى، الذى يقول: كان الدكتور رشاد رشدى قد أصبح صديقًا للرئيس الجديد أنور السادات وكان يؤمن بصواب توجهاته السياسية فى أساسها، وإن اختلف معه فى التطبيقات والتفاصيل، وكنت أنا أرى فيها تراجعًا عن ركائز أساسية نشأ عليها جيل بأكمله من القومية العربية إلى الدولة الاجتماعية إلى عدم الانحياز.

كان السادات كلمة السر إذن، وهنا يمكن أن نقف قليلًا مع ما كتبته زوجته الأولى السيدة «ثريا» التى ساهمت فى كتاب الهيئة التذكارى بمقال بديع عن علاقته الإنسانية والعاطفية برشاد رشدى.

من هذا المقال نعرف كيف تعرف رشاد رشدى على الرئيس السادات، وكيف اقترب منه، وما الذى أزعج اليسار من هذه العلاقة؟

فى ٢٥ ديسمبر ١٩٧٥ كان قد حدد له ميعادًا لمقابلة الرئيس أنور السادات لأول مرة، وكان يمر بوعكة صحية وبسببها كان قد تناول بعض العقاقير المخدرة.

وذهب لمقابلة رئيس الجمهورية، لأول مرة يرى الرجل وجهًا لوجه، وكان تحت تأثير المخدر، وبالطبع لم يشعر بهيبة الحكم والحاكم، ولاقاه كما يلاقى صديقًا عزيزًا عليه، فمنذ انتصار أكتوبر ورشاد يرى مصر فى السادات، أحبه لأن مصر انتصرت بيديه وعلى يديه، ولأن السادات وضع مصر فى الصفوف الأولى لدول العالم فأعاد اكتشاف العالم مصر.

قابله السادات، وقال له: يا دكتور رشاد أنا كان نفسى أقابلك من زمان، ولكنى كنت أتردد فى المقابلة، واليوم عيد ميلادى، وقلت لم لا أستثنى هذا العام بنوع جديد من الاحتفال، وقررت أن أقابل فى هذا اليوم إنسانًا لم أقابله ولم أعرفه من قبل، وكان أول تفكيرى أن أقابلك أنت هذا العام، وبمقابلتك حققت الاحتفال بعيد ميلادى، وأنا متأكد الآن بعد لقائك وتلقائيتك هذه أننا سنكون أصدقاء، ولكن لى عندك رجاء.

ودهش رشاد حين وجد الرئيس السادات يقول له: أنا أحب عبدالناصر فهو أستاذى فى كلية أركان حرب وصديق عمرى وصاحب أكبر فضل على، ألم يكن هو الذى عيننى نائبًا لرئيس الجمهورية، وبذلك أصبحت الآن رئيسًا للجمهورية، لولاه لما كنت أى شىء، فأرجوك إذا كانت مشاعرك متحاملة ضد عبدالناصر، ألا تفصح عن هذا أمامى وأن تجاملنى فيه.

قال رشاد: لا يا سيادة الرئيس، حتى وإن كان عقلى الواعى يحمل عبدالناصر أن الهزيمة قد حدثت فى عهده فإن عقلى الباطن يرفض هذا، بدليل أنى كتبت رواية «بلدى يا بلدى» فى أواخر سنة ١٩٦٧، وكان بطلها الرمزى السيد البدوى وهو يرمز للقائد والمعلم الذى عاش عمره ليعلم تلاميذه كيف يحملون الرسالة، كيف يعيدون للناس الروح التى فقدوها وكيف يستطيعون أن يبنوا ما هدم فى الماضى ويعلموهم العمل الصالح الذى هو العمل من أجل الغير.

واصل رشدى شرح وجهة نظره للرئيس السادات، قال: أعوانه ضللوه وبسهم من سهامهم الخبيثة أصابوه، وضعوا الجمرة المتقدة التى لا تنطفئ فى صدره، وكانت صرخة السيد البدوى أو صرخة الزعيم: لماذا جعلتم الناس تبيعنى أرواحها، النور الذى فى قلوب الناس كنت أظن أنكم بصرتموهم ولكنكم أطفأتموه فعميت البصائر وعم الظلام، سوف تشتد الظلمة ويشتد كرب المسلمين، إن من حولنا هم الذين يصنعوننا، هم الذين يملكون أن نكون أو لا نكون كما يريدون، اذهبوا فلم يعد عندى ما أقول.

وكما نقلت ثريا رشدى، فإن رشاد قال للرئيس: هذا هو جزء يا سيدى الرئيس من مسرحية «بلدى يا بلدى» وكيف كان تصورى فى هذه الفترة بالذات لشخصية عبدالناصر، أما ما حدث فى هذه السنة ونحن الآن فى أواخر سنة ١٩٧٥، فقد انتهيت من مسرحية غنائية جديدة هى «عيون بهية» وبهية هنا هى مصر، وإذا تعرضت للكتابة عن مصر وحربها مع إسرائيل، فبالتالى لا بد أن أتعرض لشخصية عبدالناصر مرة أخرى، وفيما كتبت:

الشعب: يا أميرنا.. أزل ركبنا.. أنت أملنا.

الأمير: اتركوا الأولى وانصرفوا أنتم إلى أموركم.

الشعب: لكن السفينة تغرق.. ونحن ركابها دلنا يا أميرنا على شط الأمان.

الأمير «لنفسه»: ما العمل؟.. لابد من يد تعيد إليهم الأمل.

وكأنه وجد الحل.. يد الصاحب صديق الأحرار نصير الثوار.

ويأتى الصاحب من وراء البحار ويعيش فى المدينة الجميلة ذات المآذن والقباب، ويستولى على خيراتها ثم يلتفت إلى الأمير أو صاحب البيت ويقول:

الصاحب: ما الذى أتى بك إلى هنا.

الأمير: ماذا؟.. هذا بيتى.

الصاحب: اخرج من هنا.

الأمير: صاحبى.. ماذا حدث؟

الصاحب: اخرج.. قلت لك ألا تفهم.. أنت الآن من الخدم.. وأنا من الأرباب.

الأمير: فريسة أنا تقصد.

الصاحب: نعم وأنا أسد الغاب.

وينهار الأمير ويصرخ: آه يا شعبى المسكين.. لو فعلت بك ما فعلت.. وإلى أى مصير بك رميت، آه يا شعبى المسكين.. آه يا شعبى المسكين.

وأكمل رشاد حديثه للرئيس الراحل: هكذا صورت عبدالناصر بعد ثمانى سنوات من الهزيمة وبعد ٥ سنوات من رحيله عن دنيانا، لقد أحب عبدالناصر مصر وأعطاها حياته، عبدالناصر لم يكن السبب فى هزيمة مصر عن ضعف أو عن كره أو عن سوء تخطيط، بل عن سوء اختيار، لقد هزمه رجاله وأعوانه قبل أن يهزموا مصر، ومات عبدالناصر كمدًا وحزنًا على مصر، وأنت تعلم يا سيادة الرئيس أنه رغم آلام عبدالناصر، التى أصابت قلبه من غدر الصديق والرفيق كان فى هذا القلب نور ومتسع كبير للحب.

«أنت تعلم يا سيادة الرئيس كيف بكى وكم حزن عبدالناصر وكأن الطعنة أصابت قلبه، حينما بلغه انتحار صديقه، والسبب الحقيقى لهزيمة الجيش المصرى المشير عبدالحكيم عامر، ومع ذلك بكاه فى مجالسه الخاصة ومع نفسه، لم يبكه للشعب المصرى متاجرًا بالوفاء، بل بكاه مع نفسه دمعة حزن صادقة على رفيق غاب».

«هذا هو عبدالناصر يا سيدى الرئيس فى داخلى وأعماقى بالنسبة له، فأنا لن أجاملك بل سأكون صادقًا معك فيما له وفيما عليه، فأنا صاحب قلم وصاحب كلمة لا بد أن أكون أولًا صادقًا مع نفسى لكى أستطيع أن أكون صادقًا مع جمهورى».

تقول ثريا رشدى: انتهى اللقاء وأعقبته لقاءات عديدة عشت بعضها، ولكنى عايشتها جميعًا، لأنى كنت أرافق زوجى فى سنواته الأخيرة مثل ظله فى أى مكان يذهب إليه، لم نكن نفترق لحظة واحدة.

كانت هذه هى الظروف التى عرف فيها رشاد رشدى السادات.

قد تختلف التفاصيل فى روايات أخرى، فنبيل راغب يؤكد أن السادات طلب مقابلة رشاد رشدى بعد مقاله الذى كتبه عن كتاب راغب «السادات رائدًا للتأصيل الفكرى»، وأنه كان سعيدًا لأنهما تعارفا فكريًا ونفسيًا وأصبحا أكثر من أصدقاء، لكن المؤكد أن رشاد سعد بمعرفة السادات وصداقته.

تقول زوجته ثريا: فى يوم حضر فى حوالى الثالثة يستند على ذراع اثنين من حراسة الرئيس ورجلاه لا تحملانه، وانتابنى الذعر والألم، وأخذت زوجى إلى الفراش، وبعد أن استراح قليلًا أخبرنى أنه أثناء جلسته مع الرئيس السادات أحس بآلام شديدة وإعياء قاتل؛ مما جعل السادات يستدعى طبيبه الخاص، وحمل رشاد إلى العيادة وقاموا بعمل رسم قلب له، ووجدوا أن القلب سليم، ولكن جهاز كشف ضغط الدم سجل ارتفاعًا شديدًا، فحملوه فى عربة خاصة بعد إعطائه الأدوية اللازمة وأوصلوه إلى الفندق ووعده الطبيب الخاص بالرئيس أن يعاوده فى السادسة مساء.

حضر الطبيب فى الموعد وكرر كشف ضغط الدم ووجده طبيعيًا جدًا، وكان هذا الضغط لم يرتفع هذا الارتفاع، وذهل الطبيب من هذه النتيجة، وقال له: إن الأدوية التى أعطيت لك لا تستطيع أن تسجل ولا بعد ٧ أيام مثل هذا الهبوط، إذًا هى حالة نفسية.

قل لى يا دكتور رشدى: هل تضايقك جلساتك مع السادات؟

فرد: بالعكس.. فالرئيس صديق لى، وأنا أحبه وأسعد بصحبته.

قال الطبيب: إذن هل تستطيع أن تفسر لى ما حدث، ارتفع الضغط جدًا أثناء جلوسك معه، والآن وأنت بعيد عنه فإن الضغط طبيعى، وكنت ألاحظ فى بعض المرات التى أمر فيها على السادات أثناء جلوسك معه أنك تشعر بالإعياء.

قال رشاد: لا.. لا يوجد شىء من هذا القبيل، السادات بالنسبة لى صديق حميم لا أستغنى عن صحبته ولا عن خدمته التى هى خدمة لمصر.

كانت الصداقة التى ربطت بين السادات ورشاد رشدى دافعة لأن يصبح الكاتب مدافعًا عن الرئيس طوال الوقت.

ضع جانبًا حكاية أن رشاد هو من سجل وكتب مذكرات السادات، فهذا عمل يمكن أن يقوم به كثيرون.

لكن ما جرى أن رشاد أصبح مدافعًا عن السادات إلى المنتهى، وكان مقتنعًا بذلك، وهو ما يمكن أن نراه بوضوح فى أعداد مجلة «الجديد»، التى صدرت فى العام ١٩٧٢ واستمرت حتى وفاته فى العام ١٩٨٣.

لم يسخر رشاد المجلة للدفاع عن السادات فقط، ولكن جعل منها قاذفة ألغام فى وجه عبدالناصر وتجربته وتاريخه، وهو ما جعله هدفًا لكل من يعادون الرئيس السادات، وهو العداء الذى جعلهم يهيلون عليه التراب، ويخصمون من تجربته وما أنجزه بنفسه لنفسه، فقد كان أكاديميًا مرموقًا، وناقدًا فذًا، ومبدعًا مقبولًا، لكنهم قرروا أن يكون لا شىء.

أعتقد أن الحركة النقدية فى مصر مدينة لرشاد رشدى برد اعتبار، وأتمنى ألا يطول انتظارنا حتى يحدث هذا.