نبى هذا الزمان.. كيف نجا الرسول من مذبحة «11 سبتمبر»؟

- مُصلِح سياسى واجتماعى ماهر دعا إلى الولاء لله وليست القبيلة

- انتصاره لم يكن بقوة السلاح بل بفضل التعاطف والحكمة

- حث على رعاية الأيتام والفقراء وسعى لتمكين المرأة

- جمع بين رجل الدولة والأعمال والزعيم السياسى والمرشد الروحى

- عالم اللاهوت المسيحى مايكل سيرفيتوس وصفه بأنه «مُصلِح حقيقى»

- محمد دعا لتقديم المجتمع على الفرد وأرسى أفضل طرق العيش أخلاقية

فى إطار عملها الصحفى والثقافى، تحرص «حرف» على استكشاف ومطالعة كل ما هو جديد فى ساحة النشر الدولية والإقليمية، فى توجه تنحاز إليه لتعريف القارئ المصرى والعربى بكل ما ينتجه العالم من معارف وثقافات وكتابات.

ومن خلال زاوية «ماذا يقرأ العالم الآن؟»، تأخذ «حرف» قراءها فى جولة خاصة داخل أبرز المكتبات ودور النشر العالمية، لتعريفهم على المنتج الإبداعى الغربى، وأبرز الأعمال الجديدة الصادرة مؤخرًا، فى مجالات الرواية والسياسة والثقافة والسينما والمغامرة.

فى رمضان سيكون لهذه الزاوية طابع خاص يتسم بروح الشهر الفضيل، نتعرف من خلاله على بعض الكتب الغربية التى تناولت الإسلام، وشخصياته التى كانت لها عظيم الأثر فى التاريخ.

ونلقى الضوء فى هذا العدد على أبرز ما كتبه المؤرخون والباحثون الغربيون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى الألفية الثالثة، بدءًا من عام 2001، باعتبارها الفترة الأكثر اضطرابًا وتشويهًا للمسلمين، بعد أحداث 11 سبتمبر.... فما أبرز ما كتبوه؟

الباحثة البريطانية كارين أرمسترونج: صوفى لمسه الله على قمة جبل

فى معظم الأحيان، عندما نتحدث عن مؤلفات الكُتّاب الغربيين عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تتبادر إلى أذهاننا على الفور أسماء مثل العالم الأمريكى مايكل هارت، والبريطانيين جورج برنارد شو وويليام مونتجمرى وات، والروسيين ليو تولستوى وألكسندر بوشكين، والألمانى يوهان جوته، وهم كُتّاب تركوا بصمة واضحة فى الكتابة عن النبى الكريم.

لكن فى هذا الملف، نستكشف الكتب والمؤلفات التى صدرت عن دور نشر عالمية كبرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال ما يقرب من ٢٥ عامًا، أى منذ بداية الألفية الثالثة وحتى الآن.

من أبرز هذه المؤلفات الكتاب البريطانى «Muhammad: A Prophet for Our Time» أو «محمد: نبى لزماننا»، الذى صدر عن دار النشر الشهيرة «هاربر كولينز»، فى أواخر عام ٢٠٠٦.

الكتاب ألفته الباحثة والصحفية البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج، ويعد السيرة الذاتية الثانية لها عن النبى محمد، بعد كتابها الأول «محمد: سيرة النبى»، الذى فاز بجائزة مجلس الشئون العامة الإسلامية للإعلام فى الولايات المتحدة، مع ترجمة العملين إلى عدة لغات، بما فيها العربية بطبيعة الحال.

وفى كتابها الذى يضم ٢٥٦ صفحة، تصوِّر «أرمسترونج» النبى محمد على أنه صوفى، ومصلح سياسى واجتماعى حكيم، وتؤكد أن الثقافة الغربية لديها تاريخ طويل من معاداة الإسلام يعود إلى الحروب الصليبية، حيث كان الرهبان المسيحيون فى أوروبا خلال القرن الثانى عشر يصرون على تشويه سمعته.

تقول «أرمسترونج» فى هذا الصدد: «لقد أصبحت هذه النسخة المشوهة من حياة النبى واحدة من الأفكار الموروثة فى الغرب، وكان الناس الغربيون يجدون دائمًا صعوبة فى رؤية محمد فى رؤية أكثر موضوعية».

ومن خلال هذا العمل، تسعى الباحثة البريطانية إلى تقديم صورة أكثر توازنًا وموضوعية عن النبى محمد، بعيدًا عن الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة التى ترسخت فى الثقافة الغربية عبر القرون.

ولقى الكتاب استحسانًا واسعًا من وسائل إعلام عالمية مرموقة، فأشادت به صحيفة «وول ستريت جورنال»، ووصفته بأنه «يرسم صورة لنبى إنسانى للغاية». أما صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد رأت أن الكتاب «يلقى نظرة عن قرب على كيفية فهم الغالبية العظمى من المسلمين فى العالم لنبيهم». بينما قالت مجلة «إيكونوميست» إن الكتاب «أعاد محمدًا إلى الحياة كإنسان متكامل».

وتعكس هذه الإشادات القيمة الجهد الكبير الذى بذلته الكاتبة فى تقديم صورة شاملة ومتوازنة عن محمد، بعيدًا عن الصور النمطية والأفكار المسبقة التى طالما سيطرت على جزء كبير من الكتابات الغربية عن نبى الإسلام.

وفى إشارة إلى عنوان كتابها «نبى لزماننا»، تقول المؤلفة إنه اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٠١، دخلنا عصرًا تاريخيًا جديدًا يتطلب إعادة تقييم شاملة، مشيرة إلى أن هذا كان أحد الأسباب التى دفعتها إلى الكتابة مرة أخرى فى موضوع سبق لها أن تناولته عام ١٩٩٢، من خلال كتابها «محمد: سيرة النبى»، لأنه منذ الهجوم على برج التجارة العالمى، دارت مناقشات مكثفة حول التسامح والتشدد وأهداف الإسلام، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة ما أسمته «الحرب على الإرهاب»، ما شوّه المسلمين بشكل كبير.

وتؤكد أن نشر قصة «محمد» أكثر أهمية من أى وقت مضى، لأنها تقدم نظرة حقيقية للدين الإسلامى، فى مواجهة أولئك الذين وصفوه باعتباره متعصبًا وعنيفًا، رافضة الصورة المشوهة التى طالما ارتبطت به فى الكتابات الغربية، وتقدمه بدلًا من ذلك على أنه «صوفى لمسه الله على قمة جبل» و«مصلح سياسى واجتماعى ماهر».

وتضيف أن نبى الإسلام دعا إلى الولاء لله وليس للقبيلة، وإلى المصالحة بدلًا من الانتقام، وحث على رعاية الأيتام والفقراء، وسعى إلى تمكين المرأة بطرق عديدة، معتبرة أن «هذه الدعوات شكّلت مفاجأة للبعض، خاصة فى ذلك العصر».

وتواصل: «منح القرآن الكريم المرأة حقوق الملكية، وحرر الأيتام من الالتزام بالزواج من أولياء أمورهم، وهذه التغييرات كانت جذرية، فى وقت كانت فيه النساء يُتعاملن كسلع تُباع وتُشترى مثل الإبل».

وتؤرخ فى كتابها الفترة منذ ميلاد الرسول عام ٥٧٠ فى مكة، والتى وصفتها بأنه كانت «مدينة أثرياء» على النقيض من معظم أحياء العرب، مبينة أن أهل مكة لم يكونوا من البدو الرحل، بل تجارًا استفادوا من القوافل التى كانت تتوقف فى المدينة للحصول على الماء من نبعها الجوفى، وكان الموقع مقدسًا لدى البدو لأنه يضم الكعبة، التى كانت تعتنى بها قبيلة «قريش».

وتشير إلى أنه فى سن الخامسة والعشرين، تزوج النبى محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، التى كانت أرملة واستأجرته لإدارة قوافلها التجارية، وفى الأربعين من عمره، أعلن أنه تلقى الوحى، وأن الله أمره بتلاوة القرآن الكريم. وكانت «خديجة» أول من آمن به واعتنق الإسلام.

وفى البداية، شارك النبى ما تلقاه من وحى مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء وأفراد الأسرة، الذين أصبحوا لاحقًا تلاميذه الأوائل، وبينما كان النبى محمد، الذى كان أميًا، يتلو الآيات الجديدة، كان المؤمنون يسجلونها، ما أسهم فى حفظ القرآن الكريم ونقله بدقة عبر الأجيال.

وتواصل: «أهل مكة شعروا بالإهانة من وعظ النبى، الذى دعاهم إلى أن يكون المثل الأعلى هو الخضوع لله، وأن الطريقة الصحيحة للصلاة هى السجود والجبهة إلى الأرض، وهى وضعية كرهتها (قريش) المتغطرسة، ونتيجة لذلك، هاجر النبى محمد وأتباعه إلى المدينة المنورة، التى تبعد حوالى ٤٠٠ كيلومتر شمال مكة».

وفى المدينة المنورة، شكّل النبى تحالفات مع القبائل المحلية، واكتسب أتباعًا جددًا عُرفوا باسم «الأنصار»، وفى نهاية المطاف، فتح مكة، واستعاد الكعبة، المكان المقدس الذى كان مركزًا للعبادة فى الإسلام.

وتؤكد «أرمسترونج» أن انتصار النبى لم يكن بقوة السلاح فحسب، بل بفضل التعاطف والحكمة والخضوع الثابت لله، وهذه القيم هى التى تشكل قوة قصته، والسبب وراء تسمية المزيد من الآباء فى مختلف أنحاء العالم لأطفالهم باسم «محمد» أكثر من أى اسم آخر.

وتنفى ما يقوله بعض الغربيين عن أن «محمد والمسلمين كانوا متعطشين للدماء والحروب»، قائلة: «النبى كان تاجرًا، وكان أهل مكة منخرطين فى التجارة، لذلك نبذوا الحرب».

وتقول إن «القرآن الكريم أشار إلى أن الحرب أصبحت جزءًا من المشهد فى الأيام الأولى للإسلام، وهو ما وجده العديد من المسلمين ثقيلًا عليهم ومزعجًا للغاية، ومع ذلك، وجد النبى نفسه، بعد سنوات من الوعظ والدعوة السلمية فى مكة، عرضة للاضطهاد، حيث تعرض لهجمات من قبل أهل مكة، الذين كان قصدهم المعلن هو إبادة المجتمع الإسلامى الناشئ».

وتضيف: «لمدة خمسة أعوام تقريبًا، كان النبى منخرطًا فى حرب دفاع عن النفس، ويُبيّن القرآن الكريم بوضوح أن الضربة الوقائية أو أى شكل من أشكال الحرب العدوانية يُعتبران دائمًا شرًا رهيبًا، ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا إلا للحفاظ على القيم النبيلة، وفى اللحظة التى يطلب فيها العدو السلام، يتعين على المسلمين أن يلقوا أسلحتهم على الفور، وأن يتفاوضوا ويقبلوا أى شروط تُعرض عليهم من أجل الحفاظ على العلاقات الطبيعية مرة أخرى».

وعمن يتهمون الإسلام بأنه متشدد وفتح الكثير من الأراضى بالسيف، تؤكد «أرمسترونج» أن هذا الاتهام غير حقيقى، بل على العكس، كان النبى مسالمًا، وفى عام ٦٢٧ ميلاديًا، بدأ حركة سلمية، وأعلن لأتباعه أنه سيذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، التى لا يسمح خلالها للحاج بحمل السلاح.

وهكذا، ذهب ألف مسلم غير مسلحين إلى عرين الأسد، أى إلى أراضى العدو، فى خطوة جريئة تعكس التزام النبى وأتباعه بالسلمية والثقة بالله، وخرج أهل مكة لقتله، لكن «محمدًا» تمكن من الإفلات منهم، ثم جلس فى الحرم المكى وتفاوض مع «قريش» خلال« صلح الحديبية»، ووافق على شروط اعتبرها أتباعه ضعيفة إلى حد مخزٍ، وبدا وكأنه يتنازل عن كل المزايا التى اكتسبوها، حتى أن ابن عمه على بن أبى طالب قال له: «لا.. فهم لا يعترفون بك رسولًا».

ويؤكد المؤرخون المسلمون أن «صلح الحديبية» كان نقطة التحول الحقيقية فى تاريخ الدعوة الإسلامية، فبعد هذه الحادثة، انبهر العرب بهذا العرض من اللا عنف، حتى أنهم بدأوا يتحولون إلى الإسلام بأعداد كبيرة، وبعد عامين فقط من الصلح، دخل النبى مكة، التى فتحت أبوابها له طواعية، دون إراقة دماء، وفق المؤلفة.

عالم الإدارة البريطانى جون أداير: كاريزما ونموذج للقائد الناجح

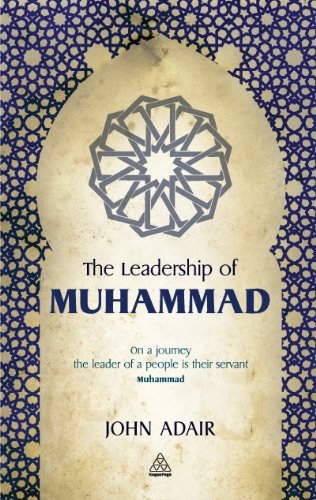

الكتاب الثانى فى القائمة هو «The Leadership of Muhammad» أو «قيادة محمد»، الصادر عن دار النشر البريطانية «كوجان بيدج»، عام ٢٠١٠، من تأليف الكاتب والأكاديمى وعالم الإدارة البريطانى جون أداير.

يركز هذا الكتاب على قدرة النبى القيادية الرشيدة، ومهاراته القيادية الاستثنائية، ويوضح كيف استطاع من خلال حكمته ورؤيته، أن يقود أمة ويؤسس لدولة قائمة على العدل والتسامح والإدارة الفعّالة.

ويُعرف جون أداير دوليًا بأنه خبير فى القيادة، وهو أول أستاذ فى دراسات القيادة فى العالم، ويقدم المشورة للعديد من المنظمات فى مجال الأعمال والحكومة والتعليم والصحة والقطاع التطوعى. كما أنه سافر إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى المنطقة التى عاش فيها النبى محمد.

وفى كتابه سالف الذكر، ينسج «أداير» قصة حياة النبى محمد، فى إطار شامل عن القادة الطموحين، ويناقش القيادة القبلية وسماتها الأساسية، مثل النزاهة والسلطة الأخلاقية والتواضع

ويحتوى الكتاب على ٨ فصول، يتناول كل منها موضوعًا مختلفًا عن القيادة، ويتضمن كل فصل عددًا من الحكايات التى تدعم حقيقة قيادة النبى محمد، ثم ملخص صغير للنقاط الرئيسية. ويمزج العمل بين مقتطفات من حياة النبى، وحكايات بدوية رواها المؤلف أثناء خدمته فى «الفيلق العربى» عندما كان شابًا، ما يضفى على العمل طابعًا شخصيًا وواقعيًا.

ويقول المؤلف: «كانت طريقة قيادة محمد والتقاليد العربية للقيادة معلومات مهمة وأساسية لمناقشة القيادة بشكل عام، والاستفادة من تجربته الملهمة، خاصة فيما يتعلق بصفاته التى جعلت منه ناجحًا وهى النزاهة والشجاعة والعملية والكثير من الفضائل الأخرى».

ويروى المؤلف العديد من الحكايات النبوية التى يستمد منها دروسًا قيادية مهمة، ويستكشف حياة النبى لتسليط الضوء على صفاته الاستثنائية كزعيم «كاريزمى»، بالإضافة إلى كونه رسول الله، فى إطار مدرسة حداثية عقلانية تسعى إلى استكشاف الأبعاد العقلانية والإنسانية لشخصية النبى، مثل: النبى محمد كرجل دولة، ورجل أعمال وزعيم سياسى ومرشد روحى.

والكتاب ينضم إلى هذه المدرسة الفكرية، وعلى الرغم من أن مؤلفه جون أداير ليس مسلمًا، يحتوى على العديد من النقاط المهمة، مثل السياق التاريخى والاجتماعى الذى عاش فيه النبى، بدلًا من التركيز فقط على المبادئ الأخلاقية المجردة.

وإذا كان هدف «أداير» هو القول بأن أساليب القيادة لا بد أن تتوافق مع السياق الثقافى الذى تجد نفسها فيه، فهو يُظهِر كيف ساعد فهم النبى محمد للمعايير القبلية فى شبه الجزيرة العربية فى أن يصبح قائدًا ملهمًا ومديرًا فعالًا.

ويركز «أداير» فى كتابه على النبى كقائد، وعلى عكس العديد من المفكرين والمؤرخين، لا يهدف إلى شرح التعاليم الإسلامية، ما يسمح له بالتركيز على جوانب شخصية النبى والسياق الثقافى الذى عاش فيه، لإبراز صفاته القيادية.

ويرى المؤلف أن ما يميز القادة العظماء هو أنهم يقودون من المقدمة بالقدوة، إذ يجب عليهم تجنب الغطرسة، وإظهار التواضع والتحلى بالصدق، والاستعداد لمشاركة الصعوبات مع أتباعهم، وتقديم الرؤية والتفانى لتحقيق المهمة المطلوبة. وبناءً على ذلك، يستكشف الكتاب البراعة التى استخدم بها النبى هذه الصفات.

وفى مواضع أخرى من الكتاب، يُسلط «أداير» الضوء على الحب والعاطفة التى غُمر بها أتباع النبى محمد، مؤكدًا أنه «بإمكانك أن تُعيَّن قائدًا أو مديرًا، لكنك لن تكون قائدًا حقيقيًا حتى يُعترف بقيادتك فى قلوب وعقول من تتولى قيادتهم».

ويقدم نظرة ثاقبة على قرارات النبى، ويعرض إحدى الحكايات التى تُبرز حِكمته فى اتخاذ القرار، وهى ما حدث فى «صلح الحديبية»، فبعد موافقة النبى على شروط «معاهدة السلام» التى فرضتها «قريش»، أصيب كثير من أصحابه بالإحباط الشديد، إذ رأوا أن الشروط تصب فى مصلحة العدو. وعندما أمرهم النبى بتقديم الأضاحى وإكمال بعض مناسك الحج، رفضوا الانصياع للأمر، ما أصابه بالحزن والقلق. عندها لجأ النبى إلى خيمته، فنصحته زوجته «أم سلمة» بالخروج وأداء ما أمر به بنفسه بصمت، وما إن رأى الصحابة أنه يقودهم بالقدوة حتى امتثلوا لأمره على الفور، ما حال دون حدوث «تمرد كبير».

ويُشيد «أداير» بالنبى، معتبرًا إياه نموذجًا يُجسد الدور العالمى للقائد، ويؤكد أن القائد الحقيقى هو من يتحلى بصفات إنسانية نبيلة، مثل الخير والرحمة والتواضع، ويجب أن يُجسد الصفات المتوقعة والمحبوبة فى مجتمعه، تمامًا كما يحتاج قائد الجنود إلى التحلى بالشجاعة، التى وصفها شكسبير بأنها «فضيلة الجندى»، وقد برهن النبى على هذه الفضيلة فى قيادته، إذ مكّن الناس من مواجهة المخاطر دون استسلام للخوف، والتصرف بشجاعة تحت الضغط، والصبر فى أوقات الشدائد.

ويضيف أن التواضع من الصفات العامة التى تميز القادة العظماء، مستشهدًا بموقف النبى حين بسط عباءته وجلس على الأرض مع أصحابه على قدم المساواة، فى تجسيد عملى للتواضع.

كما يخصص فى الفصل الخامس عنوانًا فرعيًا هو «محمد: الشخص الجدير بالثقة»، موضحًا أهمية الصدق والنزاهة والمبادئ الرفيعة فى شخصية القائد، فالقيادة الحقيقية تقوم على الثقة، وهى عنصر أساسى فى كل العلاقات الإنسانية، سواء المهنية أو الشخصية.

لذا كان النبى شديد الحرص على النزاهة، فيمن يتولون القيادة فى الأمة الإسلامية الناشئة، فلم يكن هناك مجال لأى من أشكال الفساد أو الرشوة.

مؤرخ فرنسى: رجل دولة استثنائى ومن أعظم المشرعين فى العالم

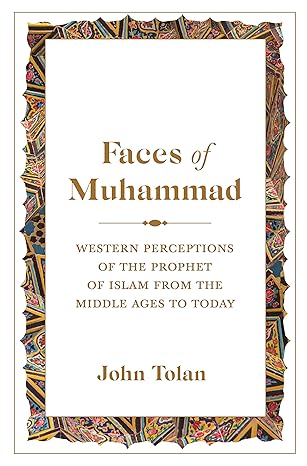

من الكتب الأخرى التى كان بطلها الرسول الكريم، كتاب: «Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today» أو «وجوه محمد: التصورات الغربية لنبى الإسلام من العصور الوسطى إلى اليوم الحاضر»، الذى صدر عن دار نشر جامعة «برينستون» الأمريكية، فى منتصف ٢٠١٩، للكاتب الفرنسى جون تولان، أستاذ التاريخ فى جامعة «نانت» عضو الأكاديمية الأوروبية.

ويقول «تولان»، فى كتابه المكون من ٣٢٨ صفحة، إن الثقافة الأوروبية عملت على تشويه سمعة محمد، لكن هذه ليست الصورة الوحيدة لنبى الإسلام التى ظهرت فى التاريخ الغربى، فقد صور معظم المفكرون الغربيون محمدًا أيضًا كمُصلِح صاحب رؤية وزعيم مُلهِم ورجل دولة ومُشرِع.

ويكشف عن تقليد طويل من «التصوير الإيجابى لنبى الإسلام»، والذى قد يجده كثيرون فى الغرب «مفاجئًا»، فبالنسبة لمناصرى الإصلاح الدينى، كان انتشار الإسلام دليلًا على فساد الكنيسة القائمة، وهو ما دفعهم إلى تصوير محمد باعتباره بطلًا إصلاحيًا، حتى أن نابليون وصفه بأنه كان نموذجًا يحتذى به وقائدًا وخطيبًا وزعيمًا لامعًا.

وبذلك تكون فكرة الكتاب مُهمة بشكل كبير، خاصة فى ظل ما تضمنه من جهد بحثى واستقصائى واضح من جانب المؤلف، الذى ذكر كل ما تم تداوله عن النبى محمد فى الثقافة الغربية، من فترة العصور الوسطى إلى الوقت الحاضر، سواء بالتشويه أو بالانصاف، مشيرًا إلى أسباب عديدة لهذا التشويه، على رأسها الأسباب السياسية، فى ظل مخاوف من توسع الإمبراطوريات الإسلامية على الأوروبية فى أوقات كثيرة.

فى الوقت ذاته، يؤكد المؤلف أنه «حتى المفكرين الذين كتبوا بشكل سلبى عن النبى محمد، صححوا بعد ذلك هذه الرؤية فى أعمال أخرى لهم، مثل فولتير الذى تغيرت لهجته تجاه نبى الإسلام، بعد أن نشر المستشرق البريطانى جورج سيل ترجمته لمعانى القرآن فى ١٧٣٤ ميلادية».

وينحى جون تولان جانبًا الصور التاريخية لمحمد لدى المسلمين، ويركز عليه كما صوره الأوروبيون على مر القرون، ويُظهِر كيف ظهرت نسخ متنوعة للغاية من نبى الإسلام، وكيف يمكن فهمها فى سياقاتها الاجتماعية والفكرية والدينية.

ويبين بذلك أنه لا توجد وجهة نظر واحدة متجانسة عن النبى محمد فى الثقافة الأوروبية، بل مجموعة واسعة من وجهات النظر، والتى لم تخلو فى معظم الأحيان من نوايا وأهداف سياسية، مع تخوف الإمبراطوريات الأوروبية من سرعة صعود الإسلام وفتوحاته وتزايد مجتمعاته.

ويقدم «تولان» صورة متنوعة ودقيقة للمخاوف الاجتماعية والسياسية والدينية للأوروبيين بين القرنين الثانى عشر والحادى والعشرين، ويعد كتابه فريدًا من نوعه، لأنه يحلل أيضًا التمثيلات المرئية وحتى الدرامية للنبى محمد، من خلال النظر فى المخطوطات واللوحات الجدارية والمسرحيات الدينية.

وبينما يتقدم الكتاب زمنيًا، من خلال تقديم أنماط التمثيلات الأدبية والبصرية للنبى محمد، يجد القارئ ثلاثة موضوعات رئيسية تتخلل هذا الكتاب، أولها تسليط الضوء على الطرق التى تكشف بها تمثيلات محمد عن رغبات الأوروبيين ومخاوفهم، والثانى تصوير التناقض الذى شعر به الأوروبيون غير المسلمين تجاه محمد، حتى أثناء حياة مؤلف واحد.

أما الموضوع الثالث والأخير، فكان صور محمد كنتاج لمجموعة من المواد المتداخلة، إلى جانب وضوح التأثير الهائل للكتاب والفنانين على بعضهم البعض عبر القرون. ومن خلال معالجة هذه الجوانب المختلفة، نجح «تولان» فى استعادة التنوع والتناقض وتعقيد وجهات النظر الأوروبية حول محمد والإسلام على نطاق أوسع.

وحسب ما يذكره «تولان» فى كتابه، اعتمد المسيحيون الأوروبيون على المصادر الإسلامية عند الكتابة عن محمد، لتقديم صورة انتصارية للمسيحية، أو تبرير الحروب الصليبية، أو تشويه سمعة الحركات الهرطوقية المسيحية القريبة. وفى الفترة ما بين القرنين الثانى عشر والسادس عشر، كان الكُتّاب الأوروبيون الذين أتيحت لهم إمكانية الوصول إلى الروايات الإسلامية عن حياة محمد، يشوهون هذه الروايات بشكل متكرر.

ويوضح المؤلف أن «نشر القرآن الكريم وإتاحته مترجمًا كان مشروعًا خطيرًا فى القرن السادس عشر، وكان من المرجح أن يُربك أو يغوى المسيحيين المؤمنين. كان هذا على الأقل هو رأى أعضاء مجلس مدينة «بازل» البروتستانتية عام ١٥٤٢، عندما سجنوا لفترة وجيزة مطبعة محلية لتخطيطها لنشر ترجمة لاتينية للقرآن، لكن تم نشره بالفعل عام ١٥٤٣.

وأدى إتاحة القرآن للمثقفين الأوروبيين الكثير من الوعى فى فهم كتاب الإسلام، بل وأدى إلى أن بعضهم شكك فى العقيدة المسيحية، ومن بينهم عالم اللاهوت الكتالونى، مايكل سيرفيتوس، الذى وجد العديد من الحجج القرآنية، ووصف محمدًا بأنه مُصلِح حقيقى دعا للعودة إلى التوحيد الخالص، الذى أفسده علماء اللاهوت المسيحيون باختراع عقيدة الثالوث المنحرفة وغير العقلانية. وبعد إعلانه هذه الأفكار، أُدين «سيرفيتوس» من قِبَل محاكم التفتيش الكاثوليكية فى فيينا، وأُحرِق مع كُتبه بجنيف فى عهد كالفن.

وخلال عصر التنوير الأوروبى، قدم عدد من المؤلفين محمدًا على نحو مماثل، باعتباره بطلًا، ورأى بعضهم فى الإسلام شكلًا نقيًا من أشكال التوحيد، وقريبًا من الفلسفة الإلهية، ورأوا فى القرآن ترنيمة عقلانية للخالق. وفى عام ١٧٣٤، نشر البريطانى جورج سيل ترجمة إنجليزية جديدة للقرآن، وفى مقدمته، تتبع التاريخ المبكر للإسلام، وصوَّر النبى على أنه مصلح ضد المعتقدات والممارسات الخرافية.

وكانت ترجمة «سيل» للقرآن مقروءة ومُقدَّرة على نطاق واسع فى إنجلترا، وبالنسبة للعديد من قرائه، أصبح محمد رمزًا ملهمًا، وكان لها تأثير خارج إنجلترا أيضًا، ففى عام ١٧٦٥، اشترى الأب المؤسس للولايات المتحدة، توماس جيفرسون، نسخة من ترجمة «سيل»، ما ساعده على تصور عقيدة فلسفية تتجاوز الحدود الطائفية. واستخدمت نسخة «جيفرسون»، الموجودة الآن بمكتبة «الكونجرس»، فى أداء اليمين الدستورية لممثلين مسلمين فى المجلس، بدءًا من كيث إليسون، عام ٢٠٠٧. وفى ألمانيا، قرأ الرومانسى يوهان جوته ترجمة جورج سيل للقرآن، والتى ساعدت فى تصحيح مفهومه عن محمد باعتباره ملهمًا ونبيًا نموذجيًا.

وفى فرنسا، اهتم نابليون بونابرت بالنبى محمد، ووجد فيه قائدًا ملهمًا للجمهورية الجديدة، حتى أنه أطلق على نفسه لقب «محمد الجديد»، بعد أن قرأ الترجمة الفرنسية للقرآن، التى أنتجها كلود إتيان سافارى عام ١٧٨٣.

وكتب «سافارى» ترجمته فى مصر، حيث كان هناك، مُحاطًا بموسيقى اللغة العربية، وسعى إلى ترجمة جمال النص العربى إلى الفرنسية. ومثل جورج سيل، كتب «سافارى» مقدمة طويلة قدم فيها محمدًا باعتباره رجلًا عظيمًا واستثنائيًا، وعبقريًا، عرف كيف يلهم الولاء بين أتباعه.

قرأ نابليون هذه الترجمة على متن السفينة التى نقلته إلى مصر عام ١٧٩٨. ومن صورة «سافارى» للنبى محمد، باعتباره قائدًا لامعًا ومشرعًا حكيمًا، سعى نابليون إلى أن يصبح «محمدًا جديدًا»، وكان يأمل من علماء القاهرة أن يقبلوه وجنوده الفرنسيين باعتبارهم «أصدقاء للإسلام».

وكان لدى نابليون رؤية مثالية عن الإسلام مستوحاة من الكتب، باعتباره توحيدًا خالصًا. ولم يقتصر الأمر على تصوير نفسه بأنه «محمد جديد»، بل إن المؤلف الفرنسى فيكتور هوجو وصفه أيضًا بأنه «محمد الغرب». وكتب نابليون نفسه عن محمد ودافع عن إرثه، باعتباره رجلًا عظيمًا غير مجرى التاريخ.

وأكد الكتاب أن رؤية محمد باعتباره أحد أعظم المشرعين فى العالم، استمرت حتى القرن العشرين، لدرجة أن أدولف وينمان، النحات الأمريكى المولود فى ألمانيا، نحت تمثالًا للنبى محمد عام ١٩٣٥، لا يزال موجودًا فى القاعة الرئيسية للمحكمة العليا الأمريكية، حيث يجلس النبى فى مكانه بين ١٨ مُشرعًا. ودعا العديد من المسيحيين الأوروبيين كنائسهم إلى الاعتراف بالدور الخاص الذى لعبه محمد باعتباره نبيًا للمسلمين. وبالنسبة للعلماء الكاثوليك، مثل لويس ماسينيون أو هانز كونج، أو للباحث البروتستانتى البريطانى ويليام مونتجمرى وات، فإن مثل هذا الاعتراف كان أفضل وسيلة لتعزيز الحوار السلمى البناء بين المسيحيين والمسلمين.

قس بريطانى: الكثير من قيم رسالته مشتركة مع المسيحية

يعد كتاب «The Prophet Muhammad: Islam and the Divine Message» أو «النبى محمد.. الإسلام والرسالة الإلهية»، الصادر عن دار نشر «آى. بى. توريس»، عام ٢٠٢١، أحدث كتب الألفية الثالثة التى تحدثت عن الرسول الكريم، وهو من تأليف الكاتب والقس البريطانى ستيفن بيرج، ويقدم فى حوالى ٢٢٤ صفحة، رؤية مضيئة عن النبى محمد بصفته رسول الله وشخصية مثالية للمسلمين.

ويؤكد ستيفن بيرج، فى كتابه، أن الأنبياء يعملون كوسطاء بين العالمين البشرى والإلهى، ما يمنحهم مكانة خاصة فى التاريخ عبر الديانات والثقافات المتنوعة، لكن بالنسبة للمسلمين، يمثل النبى محمد تتويجًا لسلسلة الأنبياء الموحدين، بما فى ذلك إبراهيم وموسى وعيسى.

ويكشف «بيرج» عن أسباب «عالمية الرسالة المحمدية»، وتحديات وانتصارات النبوة، وكيف ألهم الأنبياء علاقة المجتمعات الدينية بالإله، والعلاقة بين بعضها البعض. وعلى عكس العديد من العلماء والمؤلفين غير المسلمين الذين كتبوا عن الإسلام، كان القس المُرسَم فى كنيسة إنجلترا مفتونًا بدراسة الإسلام.

ويتحدث المؤلف أيضًا عن مفهوم النبوة، والرسالة المشتركة للأنبياء فى الديانات الإبراهيمية، وكيف ساعدوا المجتمعات عبر الزمن على التواصل مع الله، وكيف كانت هناك نقاط عديدة متشابهة فى مهمتهم لإحداث تغيير إيجابى. لكنه بشكل خاص، يتعمق فى مهمة وإرث النبى محمد، مع تسليط الضوء على الموضوعات المشتركة فى القرآن والإنجيل فيما يتعلق بـ«المهمة النبوية».

ويوضح «بيرج» أنه «فى القرآن، يُشار إلى الأنبياء موسى وداود وعيسى ومحمد على أنهم رسل، لأنهم لديهم كتبًا إلهية مثل التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، يعرضونها على مجتمعاتهم، وهذا الترتيب الزمنى للوحى يتوج بأن النبى محمد هو آخر الأنبياء على الأرض».

ويشرح فى الكتاب الكثير عن حياة النبى محمد ورسالته، ومن بينه الإسراء والمعراج، الذى يحتفل به المسلمون، احتفاء برحلة نبيهم الليلية إلى المسجد الأقصى فى القدس، ثم صعود إلى السماء، حيث التقى أنبياء الله العظام الذين سبقوه فى الطريق.

ويتطرق أيضًا إلى تفاصيل الحياة لمجتمع المسلمين الأوائل فى مكة، الذين كانوا بحاجة إلى الحماية من الاضطهاد بسبب معتقداتهم، ووسط قلق النبى محمد على سلامة هذا المجتمع، أرسل أتباعه إلى الحبشة للبحث عن مأوى فى مملكة «أكسوم» المسيحية، وهناك رحب بهم الملك الحبشى المسيحى، وعندما علم برسالة محمد، وافق على حمايتهم من قريش، فى موقف يبين التأثير الكبير للتفاعل المبكر بين المسيحيين والمسلمين فى عهد النبى محمد.

ويركز الكتاب موضوعيًا على تجربة النبى محمد الخاصة فى النبوة، وكيف عاش المجتمع المسلم تحت رعايته، خاصة فى عالم تسوده العديد من التوترات والصراعات بين المجتمعات المختلفة، بما يجعل الفهم المتزايد لبعضهم البعض آنذاك مطلوبًا بشدة الآن، لكى يكون هناك سلام بين مختلف الديانات والطوائف.

ويشير إلى أن العديد من القيم التى جاء بها النبى محمد ودعا إليها، ومنها رعاية الفقراء والمحرومين، والشعور بالواجب الأخلاقى، والحاجة إلى الصلاة، والنضال الذى يستلزمه الإيمان، والحاجة إلى التأمل فى الوجود، كلها أمور مشتركة بين المسيحيين والمسلمين، وقد يختلف كل منهما فى نقاط معينة من العقيدة، لكن فى أعماقهم يريد المسيحيون والمسلمون على حد سواء ويتوقون إلى معرفة المزيد عن الله، والمزيد عن طبيعة الحياة وهدفها، وأفضل الطرق وأكثرها أخلاقية للعيش.

ويؤكد الكتاب إن حياة النبى محمد توفر الفرص لأشخاص من جميع الأديان، ومن لا ديانة لهم، للتأمل فى قيمهم ومعتقداتهم، فقد تحدت ودعا الناس لتقديم المجتمع على الفردانية، والاهتمام ببعضهم البعض، والسعى إلى الحقيقة فى الله، وليس فى الذات، وهذه الأشياء كلها هى جوهر رسالته، التى تتردد صداها فى العالم اليوم، ويمكن أن تُنقل إلى جميع الناس، بغض النظر عن العقيدة أو الثقافة.