زكى نجيب محمود يجيب: لماذا نحن متخلفون؟ (3)

درس زكى نجيب محمود فى قضية عمرو سلامة وإسماعيل يس!

- وجود فرد واحد لا يرى الرأى الذى هو «رأى عام» ينفى عن الرأى العام عموميته

- الرأى العام هو «الإله الزائف الجديد» الذى ينافس «اللات» و«العزى»

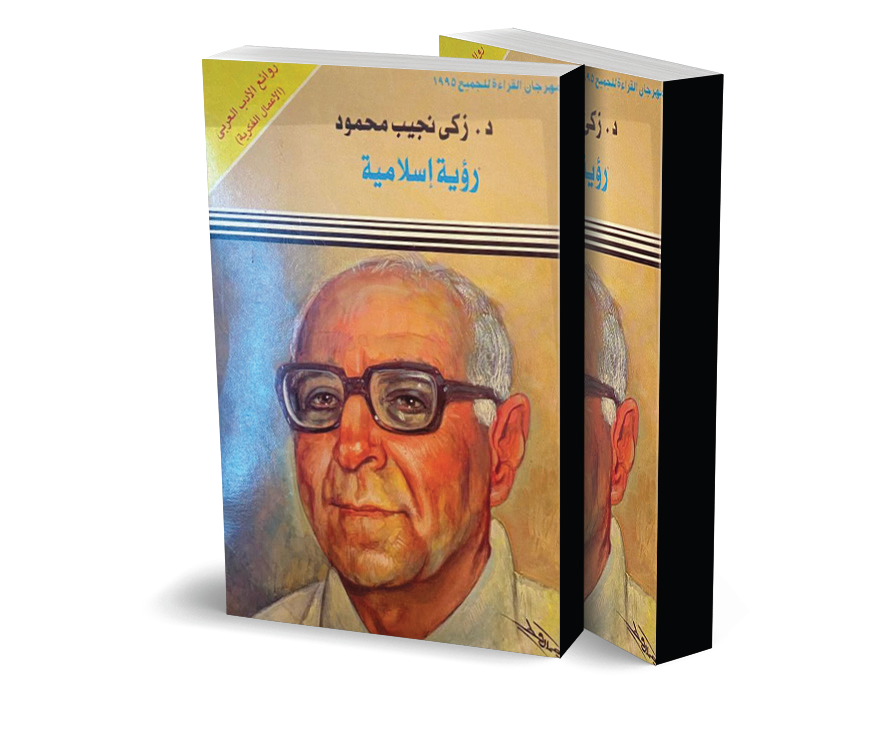

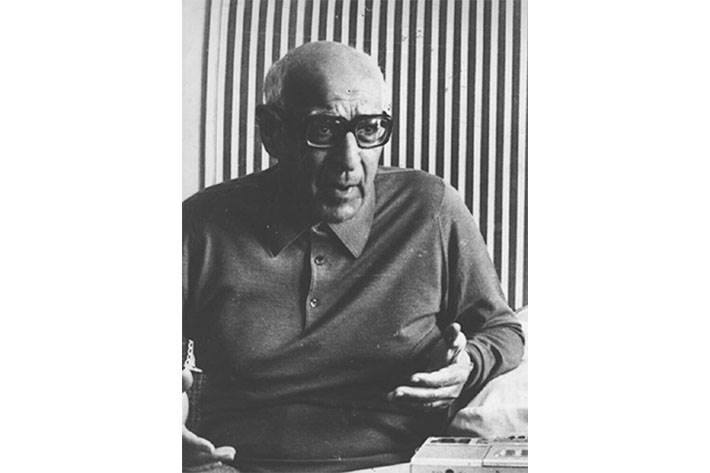

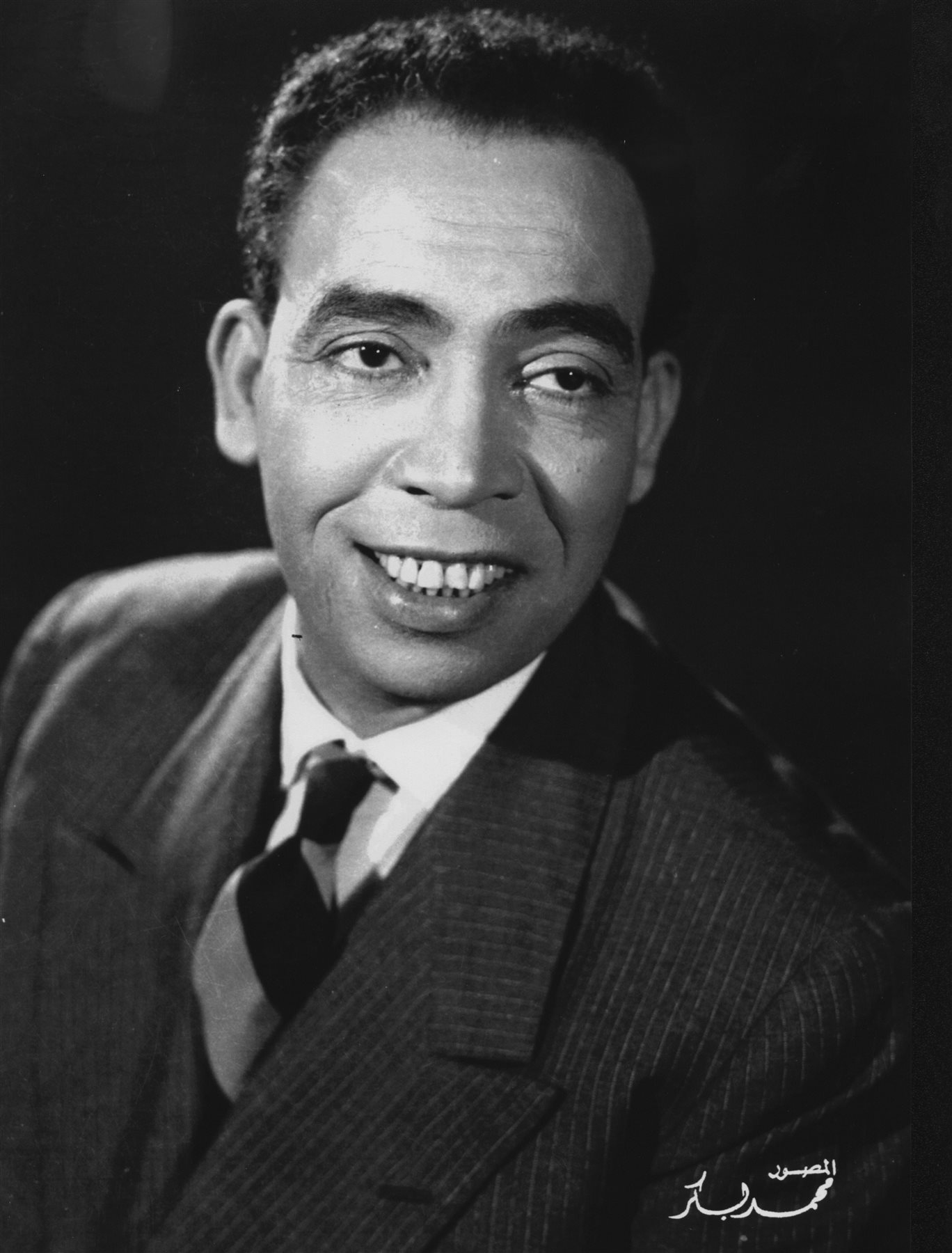

قبل أسبوعين من الآن، وفى هذه المساحة، بدأت فى قراءة جديدة لكتاب «رؤية إسلامية» لفيلسوف مصر العظيم الدكتور زكى نجيب محمود.

كان السؤال الكبير فى هذه القراءة «لماذا نحن متخلفون؟»، وقد تكفل الدكتور زكى بإجابة وافية فى كتابه القيّم، وصُلب هذه الإجابة كان «التطرف».

بالطبع ليس التطرف السبب الوحيد لتخلفنا، نحن العرب والمسلمين، لكنه يظل سببًا رئيسيًا، ومعه البعد عن العلم أو التفكير العلمى بمعنى أدق.

والغريب أن كلمات هذا الكتاب، «رؤية إسلامية»، يعود تارخ نشرها لعام ١٩٨٦، لكنها «طازجة» وكأنها خرجت من المطبعة لتوها، ذلك أنها تناقش مشكلات لا نزال نعانى منها اليوم، بنفس تفاصيلها، رغم مرور كل هذا الأزمات، وكأن مصر على موعد دائم مع تكرار التاريخ.

ولنعطِ مثالًا..

قبل أيام خرج المخرج عمرو سلامة ليعطى رأيه فى عدد من الأسماء كان من بينها المخرج الكبير صلاح أبوسيف والفنان الراحل إسماعيل يس.

بالنسبة لعمرو سلامة فإن صلاح أبوسيف «مخرج مُبالغ فى تقديره»، أما إسماعيل يس فهو «أسوأ ممثل فى تاريخ السينما المصرية».

قد تختلف مع ما قاله، ومن حقك أن تختلف، لكن يجب أن تعترف بحقه فى أن يقول ما يشاء دون خوف من أذى.

لكن ما حدث هو الحدث، فقد تعرض عمرو سلامة لهجوم عاصف بعد ما قاله، اضطره للاعتذار بشكل رسمى عن رأيه.

هل تتخيل إلى أين وصلنا؟

هل تتخيل أن تدفع شخصًا تحت الهجوم للاعتذار عن رأيه؟

لكنها سطوة ما يسمى «الرأى العام».

هذا الرأى العام الذى اعتبره الدكتور زكى نجيب محمود، فى كتابه، «الإله الزائف الجديد»، الذى ينافس الآلهة القديمة الزائفة مثل «اللات والعزى».

يؤمن فيلسوفنا الكبير بأن الفرد هو «الأساس»، وأن «وجود فرد واحد، لا يرى الرأى الذى هو (رأى عام)، ينفى عن الرأى العام عموميته»، وأنه «حتى لو كان من حق الرأى العام أن يضغط بقوته العددية فى اتخاذ القرارات، وفى انتخاب النواب الذين ينوبون عنه فليس له ذلك الحق نفسه فى منع الآراء والأفكار التى لا تعجب جمهوره».

والسبب أن «الذى يربط أفراد الجمهور بعضهم ببعض فى تكوين رأى عام، يغلب أن يكون هو (الانفعال) لا (العقل)، فالانفعال ينتقل من فرد إلى فرد بالعدوى، وأما الفكرة العقلية فينقلها صاحبها إلى متلقيها بالإقناع، والإقناع بحكم طبيعته عملية فردية وليست عملية جماعية، وحتى إذا استطاع صاحب فكرة عقلية أن يقنع بها جمهورًا من الناس، فذلك إنما يتحقق حين يقتنع كل فرد على حدة، بينه وبين نفسه، بصدق الفكرة التى تلقاها، أما (الجمهور) من حيث هو كذلك، فليس العقل هو الوسيلة إليه».

من هنا فإن للفرد حريته الكاملة فى عرض الفكرة التى يراها صالحة ومصلحة لحياة الناس، ولجمهور الناس حق القبول والرفض، دون أن يتعرض صاحب الفكرة للأذى.

نعم للرأى العام حرمته وقيمته، لكن ليس له شىء من التقديس الذى يتوهمه له من يتوهم، فليس الرأى العام تنزيلًا من التنزيل، بل هو رأى ينقد، ويتغير إذا ألزمته الظروف المستحدثة أن يتغير.

ويضرب الدكتور زكى نجيب محمود مثالًا شخصيًا فى هذه المساحة فيقول:

حدث لى فى إحدى اللجان الرسمية، التى كنت عضوًا من أعضائها، أن كان الموضوع المطروح هو مطالبة الدولة بأن تكفل حرية الفرد فى التعبير عن فكره، فأبديت رأيًا أعلق به على الحوار الدائر، فقلت: إنها ليست الدولة التى تكمم الأفواه عن الفكر الحر، بقدر ما هو «الرأى العام»، وهذا الرأى العام لا يفك عنه الجمود قوانين تصدرها الدولة، بل يفعل ذلك بعلم وإعلام.

والدليل تلك الظاهرة العجيبة فى حياتنا الثقافية، وهى أن التعليم قد ازداد اتساعًا، والأفراد الأفذاذ قد ازدادوا عددًا فى كل ميدان من ميادين حياتنا، مما يشهد بنجاح نسبى لحركة التعليم فى بلادنا، لكن الأمر الذى يدعو إلى العجب حقًا هو أن «الرأى العام» لم يكد يتقدم قيد أنملة فى أواخر القرن عنه فى أوائله؛ ولذلك، فقد يحدث أن ترى العالم من علمائنا قديرًا فى علمه وهو فى ميدانه، لكنه ما إن يفرغ من واجبه إزاء تخصصه العلمى، حتى يسرع الخطى لينخرط مع الرأى العام فيما هو غارق فيه من تهاويم قد تبلغ أحيانًا كثيرة حد الخرافة العمياء.

وما السبب فى هذه المأساة؟

يجيب:

«سر ذلك هو أن الفكرة، إذا جاء بها إلى الناس فرد يحمل رؤية حضارية معاصرة، لم يستطع أن ينفذ بها إلى عامة الجمهور، وبين تلك العامة- من الناحية الثقافية- أعداد ضخمة ممن تلقوا تعليمهم فى المدارس والجامعات، كاملًا أو منقوصًا، إذ كانت عامة الجمهور فى شبه احتكار لجماعة وجدت مكانتها وأرزاقها وشهرتها ومناصبها فى الدعوة إلى بعث الماضى لتعيش فيه، لا لمجرد استلهامه وتشرب قيمه المبثوثة فى نصوصه، ولكى يزيدوا موقفهم رجحانًا وقوة، مزجوا ذلك بسلامة الإيمان الدينى، وبحرارة الشعور الوطنى فى آنٍ واحد، نعم، إنه لا مراء فى أن إحياء الروح الدينى وقيم الأسلاف ضرورة لا غنى عنها فى ترسيخ الشعور القومى، وتثبيت الهوية الخاصة بنا، لكن أبناء النصف الأول من هذا القرن عرفوا كيف يُضيفون إلى ذلك الأساس الضرورى أقباسًا قبسوها من ثقافة العصر، فكاد الميزان الثقافى الجديد تعتدل له كفتاه، لكن جاءت هذه الموضة التى تغمرنا اليوم، والتى أزعم أنها قد استمدت قوتها من هزيمة ١٩٦٧ التى زعزعت فينا الثقة بالنفس، أقول: إن هذه الموجة الجديدة جاءت لتحذف من المركب الثقافى ذلك الجانب العصرى، ولتشكك الناس فى طواياه ونواياه، حتى لقد أصبح الفرد السابح بثقافته مع توازن النهضة فى العشرينيات والثلاثينيات إنما يسبح ضد التيار، ويعرض نفسه لغضب الرأى العام وسخطه، فتراه فى معظم الحالات يلوذ بالصمت وإيثار السلامة، متجاهلًا- أمام غضب الجمهور العام- أنه فرد مسئول أمام ضميره وأمام رَبِّه، بحكم قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله)».

وللدكتور زكى تفسيره الخاص للشهادة؛ فـ«أشهد» صيغة تدل على المتكلم فرد مفرد فريد مسئول عما يقول.

إنه لا يقول «نشهد» لينضم بشخصه إلى غيره من أبناء أسرته أو أمته؛ لأنها شهادة يحملها مفردًا، حتى ولو لم يكن معه إنسان آخر من أهل الأرض جميعًا.

كلمة «أشهد» دالة وحدها، منذ أول حرف من حروفها- حرف «الألف»- على أن الإيمان بالدين من شأن كل مؤمن على حدة، يدفعه إليه ضميره، وحتى حين يفرض عليه دينه بعد ذلك أن يجتمع مع شركائه فى الدين، أن يجتمع معهم فى جهاد، أو فى صلاة، أو فى حج، فذلك إنما يجىء بعد أن قال- أصالة عن نفسه، لا ينوب عنه أحد ولا ينوب هو عن أحد- «أشهد» بصيغة المتكلم المفرد، والصيغة تبقى هى هى، إذا كان ذلك المتكلم المفرد رجلًا أو امرأة، حاكمًا أو محكومًا، غنيًا أو فقيرًا، حرًا أو مقيدًا.

أى أن حرف «الألف»، الذى هو أول حرف فى أول كلمة، أول جملة يدخل بها المسلم فى دينه، دين الإسلام، يتضمن مواثيق تضمن للإنسان فرديته، ومسئوليته.

وبماذا يشهد الشاهد فى شهادته؟

يشهد بأن «لا إله إلا الله».. أى لا سلطان عليه لأى آلهة بما فيها «إله العصر الحديث» المسمى «الرأى العام».

يقول الدكتور زكى نجيب محمود:

«إن المجتمع الذى يريد أن يخرط أفراده بمخرطة تسوى بينهم جميعًا فى الفكر والسلوك، كما يخرط النجار قوائم المقاعد والمناضد على مخرطة واحدة، كى تصبح طاقمًا واحدًا، هو مجتمع يبعثر فى الهواء هبة الله لعباده، وهى الإرادة».