الرمز.. عواطف عبدالرحمن الأستاذة التى تدين لها الأجيال

تنحدر من أسرة ذات خلفية وفدية، ونشأت على حكايات عن نضال سعد زغلول ومصطفى النحاس

شاركت فى إصدار «صوت الجامعة» والدكتور خليل صابات رشحها لـ«الأهرام»

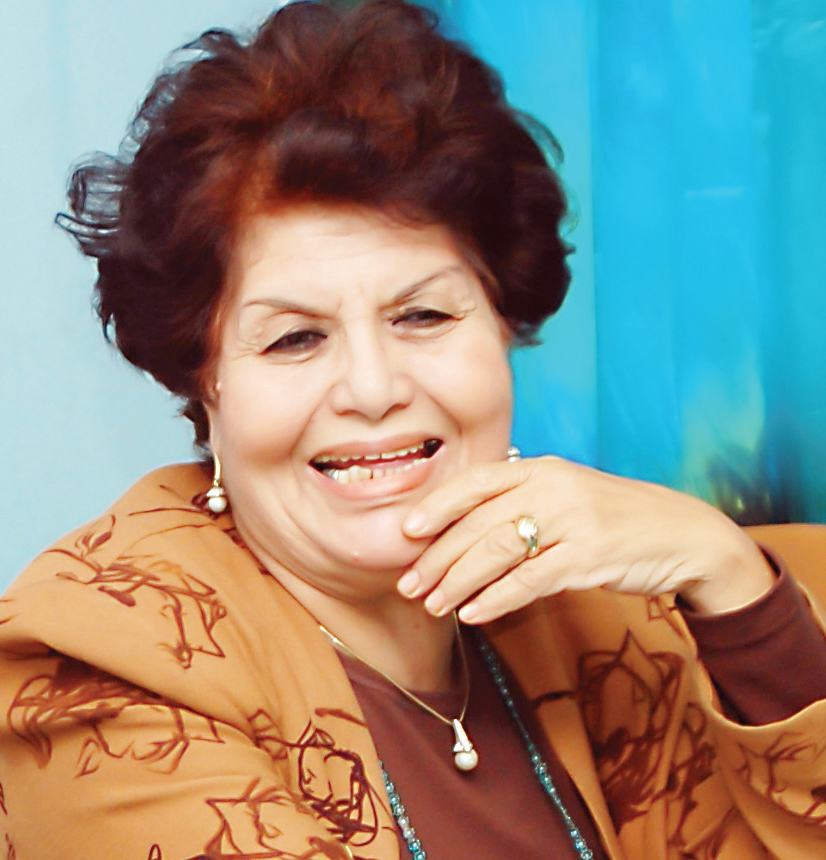

إنها الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذة الإعلام فى جامعة القاهرة، والتى تتلمذ على يديها الكثيرون من الإعلاميين والصحفيين الذين أصبحوا فيما بعد نجومًا فى مجالات عملهم.

فى كتابها الجديد «جامعة القاهرة.. ذكريات وتحديات»، الصادر عن دار «المحروسة» للنشر، تحكى الدكتورة عواطف تجربتها الثرية داخل أروقة جامعة القاهرة، والتى امتدت لأكثر من نصف قرن، وتحديدًا طوال ٦٨ عامًا، منذ أن كانت طالبة فى منتصف الخمسينيات، مرورًا بسنوات التدريس والبحث العلمى، وحتى اليوم.

فى هذا الكتاب، توثق أستاذة الإعلام مسيرتها الأكاديمية والنضالية، وتسجل محطات من الذاكرة الشخصية والعامة، فى سردٍ يجمع بين الشهادة والتأمل فى تاريخ الجامعة وتحولاتها، وهو ما تستعرض «حرف» فصولًا منه خلال السطور التالية.

آداب القاهرة

فى عام ١٩٥٦، حصلت عواطف عبدالرحمن على مجموع عالٍ فى شعبة «الأدبى» بمدرسة «شبرا الثانوية للبنات»، لتحتل المرتبة الأولى على منطقة شمال القاهرة. احتفلت المدرسة بتفوقها فى حفل كبير حضره أولياء الأمور والمهتمون بالتعليم، ومنحتها الناظرة جائزة عبارة عن حقيبة جلد سوداء وقلم «باركر» و٥ جنيهات.

التحقت بعدها بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعد دفع رسوم قدرها ٣ جنيهات ونصف الجنيه، وكانت تتقاضى «مكافأة تفوق» شهرية بقيمة ١٠ جنيهات. قبل بدء الدراسة، شاركت فى اللقاء السنوى لطلاب السنة الأولى الذى نظمه عميد الكلية آنذاك، الدكتور عزالدين فريد، الذى استعرض تاريخ الكلية، وإسهامات الأميرة فاطمة إسماعيل فى تأسيسها.

عاشت الدكتورة عواطف حيرة فى اختيار التخصص المناسب بين الأقسام العشرة بالكلية، فتقلبت بين أقسام «الاجتماع» و«اللغات الشرقية» و«الآثار»، قبل أن تستقر على قسم «الصحافة»، الذى رأت أنه يجمع بين اللغات والعلوم الاجتماعية، ويتيح لها دراسة أساليب الاتصال المباشر.

فى قسم «الصحافة»، تتلمذت على يد نخبة من الأساتذة المؤسسين، منهم الدكتور عبداللطيف حمزة، المتخصص فى تاريخ الصحافة المصرية، والدكتور حسنين عبدالقادر، والدكتور إبراهيم إمام الذى عرفها على الصحافة الأجنبية.

كما كان للدكتور خليل صابات دور محورى فى مسيرتها، بعدما رشحها للعمل فى «الأهرام» عام ١٩٦٠، وأشرف على رسالتيها للحصول على «الماجستير» و«الدكتوراه»، ودعمها فى مسيرتها الأكاديمية حتى وفاته عام ٢٠٠١.

لم تقتصر دراستها على قسم الصحافة، بل حضرت محاضرات أساتذة بارزين، مثل الدكتور محمد أنيس، الذى تأثرت بمدرسته التاريخية، وشاركت فى «سيمناراته» المنزلية، واستلهمت موضوع رسالة الدكتوراه عن الصحافة المصرية والقضية الفلسطينية من هذه الجلسات العلمية، تحت إشراف الدكتور «أنيس» نفسه.

صوت الجامعة

فى عام ١٩٥٨، خاضت الدكتورة عواطف عبدالرحمن أولى تجاربها الصحفية العملية، بعدما شاركت فى تأسيس صحيفة «صوت الجامعة»، أول صحيفة طلابية ناطقة باسم طلاب جامعة القاهرة، وبدأت العمل بها كمحررة تحت إشراف أساتذة قسم الصحافة.

وعن هذه التجربة، قالت «تعرفنا من خلالها على الواقع العملى للصحافة، وتفاعلنا مع كبار الصحفيين، واطلعنا على آلية العمل بدءًا من جمع المعلومات حتى طباعة الصحيفة. كما تعلمنا تتبع رحلة الأحداث منذ وقوعها حتى وصولها إلى القراء فى صورة خبر أو تحقيق أو مقال، وكانت فرحتنا لا تقدر عندما رأينا أول مرة الموضوعات التى تنشرها موقعة بأسمائنا».

أتاحت هذه التجربة للطلاب فرصة التدريب فى كبريات المؤسسات الصحفية مثل «الأهرام» و«أخبار اليوم» و«روزاليوسف». وتذكر الدكتورة «عواطف» أسماء زملاء برزوا فى المجال الصحفى، مثل محمود المراغى ونجاح عمر فى «روزاليوسف»، وصلاح الدين حافظ وسامى خشبة فى «الأهرام».

وشهدت هذه الفترة أيضًا بداية تكوين وعيها السياسى، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التى عرفتها من خلال أمها، إذ تنحدر من أسرة ذات خلفية وفدية، ونشأت على حكايات عن نضال سعد زغلول ومصطفى النحاس.

وتزامنت دراستها الجامعية مع أحداث العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦، التى تركت أثرًا عميقًا فى تكوينها السياسى، وتتذكر كيف كتبت رسالة احتجاج إلى رئيس وزراء بريطانيا أنتونى إيدن أرسلتها إلى مقر إقامته فى ١٠ داونينج ستريت، فى خطوة تعتبرها الآن نابعة من حماس الشباب أكثر منها من الوعى السياسى الناضج.

وحدة - تحرير - ثأر

فى الخمسينيات، شهدت الجامعة نهاية الفترة المزدهرة فى تاريخ الحركة الطلابية، وفقًا لوصف الدكتورة عواطف عبدالرحمن، وكان قد مر عقد من الزمان على انتفاضة ١٩٤٦، ولا تزال الجامعة بأساتذتها وطلابها تحتفظ بقدرتها على المشاركة الفاعلة فى الأحداث الوطنية.

فى هذه الفترة لم يكن قد تم كسر شوكة الجامعة بالكامل، كما حدث لاحقًا بعد أحداث ١٩٥٤، عندما أقدم مجلس قيادة الثورة على «تطهير» الجامعة من الأساتذة المعارضين، فى إطار ما عُرف بـ«مذبحة الجامعة»، والتى أسفرت عن طرد نحو ١٠٠ أستاذ جامعى بسبب انتقاداتهم لبعض ممارسات ثورة يوليو.

وتضمن ذلك غلق «اتحاد أساتذة الجامعة»، وتحويله إلى نادٍ للشاى والقهوة والرحلات. ومنذ ذلك الحين لم تستعد الهيئة التدريسية مكانتها السابقة بعد تحول اتحادهم- أى نقابتهم- إلى مجرد كيان اجتماعى.

أما الحركة الطلابية فلم تكن قد تعرضت بعد للتضييق والتخريب والاختراق الأمنى كما حدث لاحقًا، إذ كانت لا تزال تتمتع بقدر كبير من حرية الحركة والتعبير والمشاركة فى الشئون الوطنية.

وتروى الدكتورة عواطف قصة صحيفة «المجاهد» الجزائرية، التى غيرت توجهها بعد نكسة ٦٧، ووزعها بعض زملائها من المناضلين كلسان حال الثورة الجزائرية، وكانت تتكون من صفحتين إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية.

انجذبت «أستاذة الأجيال» لهذه الصحيفة منذ اللحظة الأولى لدرجة أنها قررت إعداد رسالة «الماجستير» عنها، وهو ما تحقق فعلًا عام ١٩٦٧، بعد ٥ سنوات من استقلال الجزائر، بناءً على دعوة الرئيس هوارى بومدين لها أثناء زيارته القاهرة عام ١٩٦٦.

وتصف أجواء الجامعة المصرية آنذاك، قائلة: «كانت تعج بالتيارات السياسية المصرية والعربية المختلفة. تواجد الإخوان والماركسيون، ووفد إليها القوميون العرب والبعثيون مع الطلاب العرب القادمين من سوريا والعراق والأردن ولبنان للدراسة فى الجامعات المصرية».

وتضيف: «فى البداية، كنت أحضر اجتماعاتهم فى بوفيه كليات الآداب والحقوق والتجارة وأكتفى بالاستماع، وكنا نستمع إلى أفكارهم ورؤاهم ونتبادل معهم بعض الأسئلة والاستفسارات دون الدخول فى جدالات فكرية عميقة».

وتواصل: «تنقلت بين هذه التيارات، وبدأت مع القوميين العرب الذين كان شعارهم (وحدة - تحرير - ثأر)، ومكثت معهم نحو شهرين قبل أن أكتشف غياب قضية العدالة الاجتماعية عن أولوياتهم».

وتستكمل: «هذه القضية كانت تشغلنى منذ طفولتى المبكرة، حيث كنت أتساءل عن أسباب الفروق الطبقية بينى وبين أقاربى فى القرية، وعندما كنت أسأل جدتى (صفصافة) عن ذلك، كانت تجيبنى بالآية الكريمة (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات)، هذا التساؤل بقى عالقًا فى ذهنى، ولم أجد إجابة شافية عنه إلا فى الكتابات الماركسية خلال سنوات دراستى الجامعية الأخيرة».

وأتمت «لاحظت أن معظم القوميين العرب كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الميسورة على المستوى العربى، وكنت أسألهم باستمرار عن أسباب إهمالهم لقضية الفقر والفقراء، فكانوا يجيبون بسخرية: (فقراء إيه ما هم حيتعلموا ومش هبيبقوا فقراء)، ما أظهر ضعف إحساسهم بهذه القضية أو انعدامه تمامًا».

معهد الدراسات الإفريقية

فى عام ١٩٦١، فقدت عواطف عبدالرحمن آخر مُعين مادى وعاطفى، بعد وفاة جدتها «أمنة»، ما ضاعف إحساسها بالحزن والمرارة، لكن ما ظل مُنقذًا لها كان رغبتها فى مواصلة دراستها للحصول على «الماجستير»، لتقرر الالتحاق بمعهد الدراسات الإفريقية، و«دخول جمعية» تدخر من خلالها مصروفات المعهد.

رفضت وقتها التسجيل لـ«تمهيدى الماجستير» فى قسم «الصحافة»، بعدما أحست أن أساتذتها فى القسم أعطوها أقصى ما لديهم من معرفة فى «الليسانس». ولاحظت فى الوقت ذاته أن إفريقيا لا تشغل أكثر من صفحتين فى كتاب «الجغرافيا السياسية» الذى تدرسه، مع تقسيمها كمناطق نفوذ للاستعمار البريطانى والفرنسى والبرتغالى، مقابل التركيز على أوروبا وأمريكا وأستراليا.

استفزها تهميش إفريقيا فقررت عدم إكمال دراستها فى قسم «الصحافة» على خلاف زملائها، وسحبت أوراقها من كلية «الآداب»، وانضمت إلى معهد الدراسات الإفريقية، حيث أصبحت إفريقيا تشكل محورًا رئيسيًا فى اهتماماتها العلمية، وهو ما تحول إلى انتماء لقضايا التحرر الوطنى فى القارة، بعد انضمامها إلى «الجمعية الإفريقية»، التى أتاحت لها التعرف على زعماء التحرر الإفريقى، من زيمبابوى وموزمبيق وأنجولا وكينيا وجنوب إفريقيا والكونغو.

تخصصت بعدها فى الإعلام والصحافة الإفريقية، وكانت رسالتها للحصول على «الماجستير» عن «صحافة الثورة الجزائرية» نقطة الانطلاق والتخصص فى صحافة حركات التحرر الوطنى الإفريقية، والتى حرصت على تدريسها لطلابها فى كلية الإعلام، بالتزامن مع زياراتها للعديد من الدول الإفريقية ومشاركتها فى مؤتمرات مهمة بها.

وفى يونيو ١٩٧٢، التحقت عواطف عبدالرحمن بسلك التدريس فى كلية الإعلام جامعة القاهرة كمعيدة، رغم حصولها على درجة «الماجستير»، وتسجيل رسالة «الدكتوراه» تحت إشراف الدكتور إبراهيم إمام والدكتور محمد أنيس، والتى استلهمت موضوعها من تداعيات الفترة التى أعقبت هزيمة يونيو ١٩٦٧، وتحديدًا «موقف الصحافة المصرية من القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور ١٩١٧م حتى الثورة الفلسطينية الكبرى سنة ١٩٣٦».

وواجهت «أستاذة الأجيال» عقبة كبيرة أثناء تسجيلها لرسالة «الدكتوراه»، بعد فصل الدكتور إبراهيم إمام من الجامعة، بسبب اتهامه بمحاولة قذف الدكتور مختار التهامى بالحذاء، وهى الأزمة التى انتهت بتولى الدكتور عبدالملك عودة الإشراف على الرسالة، إلى جانب الدكتور محمد أنيس.

مشكلة أخرى واجهتها عند تعيينها فى كلية الإعلام، بسبب حصولها على درجة «الماجستير» من معهد الدراسات الإفريقية، الذى كان تابعًا لكلية الآداب جامعة القاهرة آنذاك، ما دفع بعض الأساتذة للتحفظ على تعيينها، لعدم حصولها على «الماجستير» من قسم الصحافة بكلية الإعلام، لكن إصرار كبار الأساتذة فى مجلس الجامعة انتهى إلى قبول تعيينها، بهدف دعم الكلية الناشئة، إلى جانب ارتباط موضوع رسالتها بالدراسات الصحفية.

شهدت جامعة القاهرة مرحلتين حاسمتين فى مسيرتها، الأولى كانت مرحلة الدراسة، وامتدت من أكتوبر 1956 حتى يونيو 1960، والثانية بدأت فى يونيو 1972 وتستمر حتى اليوم، وهى مرحلة التدريس والبحث العلمى، التى تخللتها معارك فكرية وأكاديمية خاضتها مع عدد من رؤساء الجامعة بسبب نشاطها الثقافى والسياسى، والذى ظل دومًا منسجمًا مع انتماءاتها المعارضة.