كلهم خانوها.. قصيدة العامية.. ضحية لتجاهل النقاد أم لاستسهال الشعراء؟!

- «المصرية».. هى القصيدة «المحلية» الوحيدة التى تخلصت من الشفاهية وخلقت لنفسها جماليات جديدة لا تعتمد على الإيقاع فلم تعد قاصرة على فنون «القول»

- الأبنودى وجاهين وحجاب وسيد خميس.. هم أول من صكوا مصطلح «شعر العامية» فى جماعة «ابن عروس» وقبلها لم تكن سوى «أزجال» يراها المثقفون خطرًا على اللغة العربية

لا أظن أننى سوف أكون مغاليًا إذا ذهبت إلى أن قصيدة «العامية المصرية» تحتل مكانة فريدة فى تاريخ الأدب العربى، سواء من حيث كثافة الحضور والانتشار، أو من حيث إمكانيات التطور والوصول إلى آفاق شعرية وإنسانية جديدة ومذهلة، وبصورة لا أظن أنها متاحة لقصيدة العربية الفصحى ولا لغيرها من قصائد وكتابات بلهجات ولغات عامية أخرى كثيرة وثرية بالمفردات والتعبيرات الجمالية المدهشة.

وأغلب ظنى أنه لا يوجد عربى لا يقرأ أو يطرب لقصيدة العامية المصرية، من المحيط إلى الخليج، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومنذ البدايات الأولى لاندماج المصريين فى سردية التاريخ السياسى والاجتماعى العربى، ودخول مصر إلى متن الخريطة الجغرافية العربية، وحتى لحظتنا الراهنة..

وعلى اتساع خريطة اللهجات، والعاميات العربية، من نبطية خليجية، وشامية، ومغاربية، واتساع رقعة الفوارق بين لهجات العامية الواحدة، إذ لا توجد مثلًا لهجة فلسطينية واحدة، فتختلف اللهجة المقدسية عن مثيلتها الغزاوية، وعن الخليلية والنابلسية، تمامًا كما تختلف لهجات الدلتا المصرية عن السكندرية، والبورسعيدية والصعيدية والبدوية، وكلها لهجات لم تعجز عن إتاحة مخزونها من التعبيرات الجمالية لتقديم القصيدة طيعة سهلة لمتحدثيها.. فالحقيقة أننى أظن أن الشعر، أو النظم كان، وما زال، أحد مكونات الطبيعة البشرية التى عاشت تبحث عن أسهل الطرق لنقل مخزونها المعرفى إلى الأجيال التالية، فكان الشاعر هو صحفى أزمنة ما قبل التدوين، وما قبل الكتابة، وكان الإيقاع هو الوسيلة الأنقى والأسهل لحفظ الجمل والعبارات وتناقلها، والمفارقة الجمالية هى الطريقة الأقرب لإثارة المتلقى ودفعه إلى حفظ ما قال الشاعر، وتناقله بسهولة ويسر.. هكذا بدأت القصيدة فى ظنى، وهكذا استمرت، وعاشت لأجيال وأجيال، وانتقلت من لهجات ولغات إلى لهجات ولغات أخرى، لكن كل ذلك توقف أو تراجعت أهميته مع بداية عصور التدوين والكتابة، فلم يعد «القارئ» بحاجة إلى الإيقاع ولا المفارقة لكى يستعيد ما قيل وأثار شجونه، وتكاد قصيدة العامية المصرية أن تكون هى القصيدة «المحلية» الوحيدة التى واكبت هذا التطور، فخلقت لنفسها جماليات جديدة لا تعتمد على الإيقاع، ولا تبحث عن جماهيرية زائفة.. هى القصيدة «المحلية» الوحيدة التى كرست نفسها للشعر كفن من فنون الأدب، والكتابة، فتخلصت من الحالة الشفاهية، ولم تعد قاصرة على فنون «القول»، ورغم ذلك فقد ظلت هى القصيدة «المحلية» الوحيدة القادرة على اختراق الحدود، والوصول إلى أبعد نقطة يمكن أن يصل إليها الشعر بصورته الرسمية، فهى الأكثر حضورًا وقدرة على التأثير والانتشار، ولعلها كانت، وما زالت، العامية الأكثر قدرة على اقتراف الشعر وتطويره والتطور معه.

ريادة سيد خميس واعتذار متأخر لصلاح فضل

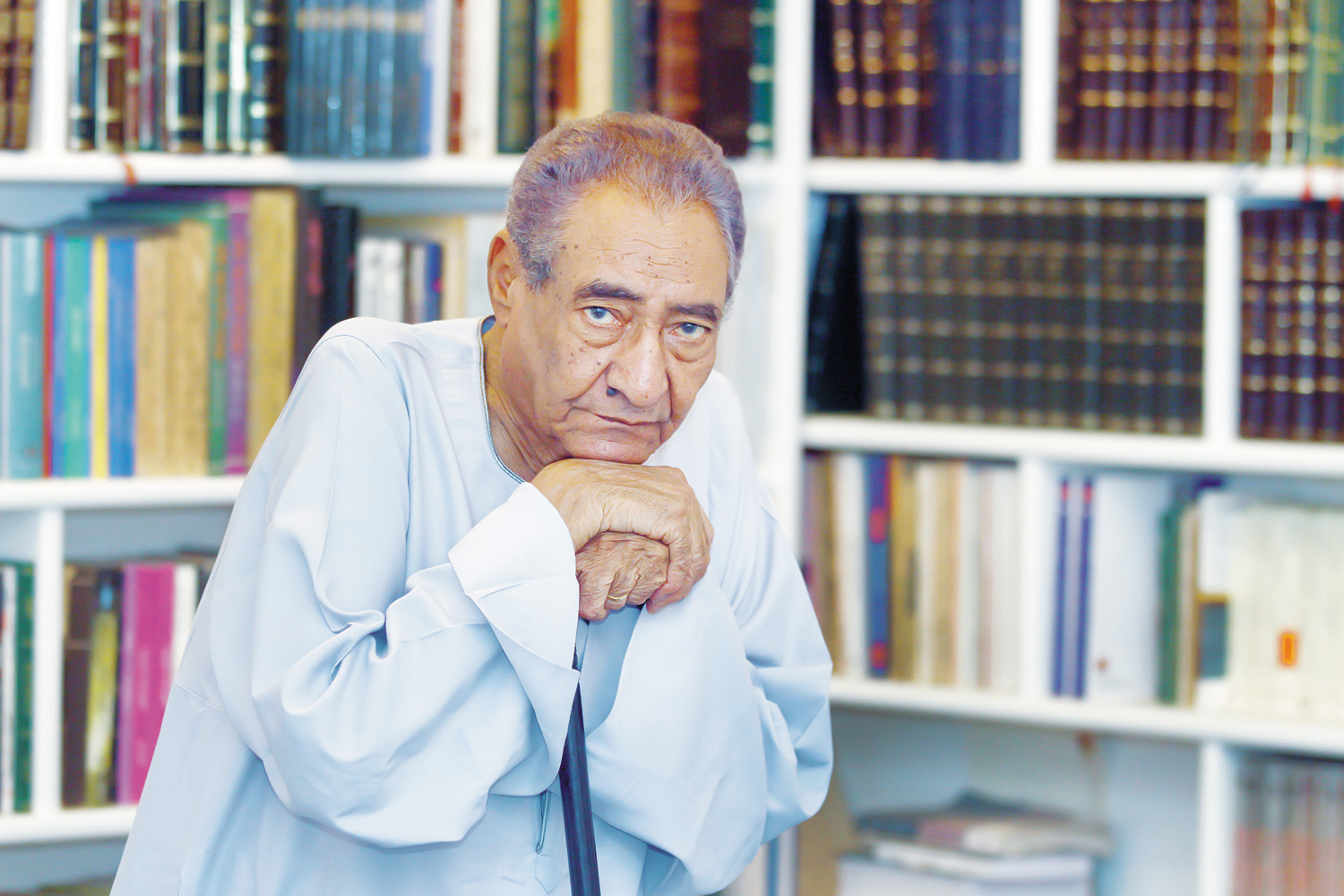

الملفت، بالنسبة لى على الأقل، أن هذه القصيدة الموغلة فى القدم، والعامرة بالصور والمجازات والتعبيرات المذهلة، لم تحظ باهتمام نقدى ذى قيمة حقيقية منذ رحيل الكاتب الكبير سيد خميس، المؤسس الحقيقى لمصطلح «الشعر العامى»، ولجماعة «ابن عروس» التى تكونت بداية الستينيات منه هو وثلاثة من الشعراء، صلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودى وسيد حجاب.. ربما ظهرت بعض المحاولات البسيطة لقراءة وتقييم ما أنتجته العامية المصرية من بعض النقاد والأكاديميين، وفى مقدمتهم الراحل الكبير الدكتور صلاح فضل فى كتابه «شعر العامية.. من السوق إلى المتحف» الذى صدر قبل أعوام قليلة، ولكنه اقتصر على عدد محدود من الشعراء الذين عاصرهم، مثل صلاح جاهين والأبنودى وفؤاد حداد، بينما ظلت الكتابات النقدية لهذه القصيدة المتجاوزة وللأجيال التالية لجيل الستينيات مقصورة على شعرائها أنفسهم، وفى مقدمتها كتابات الشاعرين الكبيرين محمود الحلوانى، وحاتم مرعى، فيما يظل سيد خميس هو المؤسس الحقيقى لما يمكن اعتباره بمثابة تأصيل حقيقى لمسيرة القصيدة العامية فى مصر على مر التاريخ، وإن جهل بمنتجه كتاب هذه القصيدة من الأجيال الحالية.

صب سيد خميس، الذى كنت محظوظًا بالاقتراب منه فى سنواته الأخيرة، وقبل رحيله فى بدايات مايو ٢٠٠٥، غالبية اهتمامه على فرعين رئيسيين فى الأدب العربى، حددهما بنفسه فى «التراث الشعبى» و«شعر العامية»، منطلقًا من أنه «لا يمكن تأسيس ثقافة وطنية وقومية فاعلة دون الاعتماد على جذور حقيقية»، وذلك بحسب تصريحاته المنشورة بصحيفة «البيان» الإماراتية فى أبريل ٢٠٠١، والتى جاء فيها ما نصه: «كانت إعادة قراءة التراث الشعبى من وجهة نظر منحازة للطبقات التى أبدعته تقتضى إعادة قراءة التاريخ المصرى والعربى من هذه الزاوية، فقرأت التاريخ والتراث الشعبى قراءة منظمة، ووجدت أن شعر العامية لم يهتم به مؤرخو الأدب، بل اهتم به المؤرخون العاديون مثل المقريزى وابن إياس والجبرتى»، والملفت أن خميس كان هو الناقد الوحيد بين مؤسسى «جماعة ابن عروس» الشعرية التى تكونت عام ١٩٦١، وكان من نتائج عملها صك وترويج مصطلح «شعر العامية المصرية».. قبلها كانت «الشعرية» مقصورة على قصيدة العربية الفصحى، وكانت النظرة إلى ما تتم كتابته بالعامية نظرة الأقل شأنًا وتأثيرًا، بل وذهب عدد من كبار المثقفين المصريين وقتها إلى التحذير منها ومن خطورتها على الأدب العربى، فكانت قصائدها لا تخرج عن أشكال «الزجل» والمرويات من المربعات وما شابه من مسميات أخرى.. لكنها لم تكن «شعرًا»، ولم تكن دربًا من دروب الأدب والإبداع، ويشير سيد خميس فى كتابه «الشعر العامى فى مصر.. البحث فى البدايات» إلى أن مصطلح «شعر العامية المصرية» تم تكريسه على يد جماعة «ابن عروس»، ويعود تكريسه وإشاعته نقديًا وإعلاميًا إلى تلك الجماعة الصغيرة التى كرست جهدها الفكرى والإبداعى والإعلامى لبلورة وترسيخ هذا الشكل الشعرى الجديد، والذى كان قد بدأ قبلها بسنوات بأشعار الراحل فؤاد حداد فى سجنه.

ولعله من المناسب التوقف ولو قليلًا أمام كتاب «شعر العامية.. من السوق إلى المتحف» للراحل الكبير الدكتور صلاح فضل، والذى صدر نهايات ٢٠١٩، والذى اقتصر على تقديم أربعة شعراء، هم بيرم التونسى، وفؤاد حداد، وصلاح جاهين، وعبدالرحمن الأبنودى، مقدمًا قراءة خفيفة لا أظنها وافية لمنتج هؤلاء الشعراء، إلى جانب سرد سريع وبسيط لبعض المحطات فى حياتهم، وما كان يحيط بها من معطيات اجتماعية وسياسية، وأغلب ظنى أنه كان لدى ناقدنا الكبير شعور بالتقصير تجاه «قصيدة العامية المصرية» وما أنتجته على مدى سنوات طويلة، وربما كان ذلك هو ما دفعه إلى أن يكتب فى مقدمة كتابه ما يشبه بيان اعتذار متأخر يقول فيه: «هذا الكتاب معاهدة سلام وصلح وتقارب بين لهجتنا العامية ولغتنا الثقافية العليا، فشعراؤه استخدموا مستوى من العامية شديد القرب من الفصحى بكلماتها وتعبيراتها ومجازاتها وفنونها القولية وأمثال وثروة لغوية لا ينبغى إهدارها»، مضيفًا: «إن بعض النماذج من الأدب العامى غذى اللغة الفصحى وفنونها بأساليبه وأنماطه، وبعضها ضخ فى العربية دمًا حارًا ساخنًا منحها قدرًا عظيمًا من الحيوية»، لكنه لا يلبث أن يعاود سيرة عضو مجمع اللغة العربية، فيقول: «لا ينبغى أن يؤخذ هذا الكتاب على أنه دعوة إلى أن تحل اللهجات العامية محل اللغة البليغة الفصيحة، فلنقل إذًا أنه دعوة إلى إعادة النظر إلى أن ثنائية اللغة بين الفصحى والعاميات المختلفة فى أقطار الوطن العربى، لا يمكن أن تعد ظاهرة سلبية أو شرًا لا بد منه، بل هى نعمة كبرى احتضنت الطاقات الخلاقة للمبدعين فى المستويات المختلفة»، و«لعل هذا الكتاب يكون بداية انتهاء عصر الحروب اللغوية بيت الفصحى والعامية، وتشجيعًا للعامية كى تنتقل من مجرد أدوات للتواصل اليومى إلى كنوز فنية وأدبية آن لها أن تخرج من السوق إلى المتحف بجماليتها ورونقها».

محاولات خجولة.. لكنها مهمة

بالرغم من تخصيص مكتبة الإسكندرية إحدى جوائزها للنقد الأدبى لشعر العامية المصرية، واستحداث جائزة ساويرس لأخرى مماثلة، فإنهما لم تسفرا عن جهد بحثى يمكن اعتباره إضافة ذات قيمة حقيقية إلى جهد سيد خميس ومنجزه فى وضع العامية على طاولة النقد الأدبى، بل ومنحها صك «الشعرية» الذى لم يكن متاحًا من قبل، لكن الجائزتين فى كل الأحوال لعبتا دورًا مهمًا فى ظهور بعض الكتابات الجادة والجيدة وإن لم تتمكنا من إقناع الجامعات المصرية بأهمية شعر العامية المصرية، وجدارته بالبحث والدراسة، فما زالت أقسام النقد الأدبى فى كليات الآداب فى عموم القطر المصرى بعيدة كل البعد عن النظر فى جماليات قصيدة العامية، ومراحل تطورها، وتعدد أصواتها، بل إننى لا أظن أن مجلة «فصول» بكل تاريخها، وما حملته من دراسات تخص كل فروع الأداب والفنون، واختلاف رؤساء تحريرها، وكتابها، اقتربت بصورة أو بأخرى من تلك القصيدة بكل بهائها وجمالياتها التى تستحق التوقف أمامها طويلًا.

من بين هذه الكتابات التى أراها جديرة بالتوقف كتاب «جماليات العامية المصرية.. مقاربات نقدية فى الخطاب الشعرى»، للدكتور عماد حسيب، أستاذ النقد الأدبى الحديث المساعد بجامعة الوادى الجديد، والذى يقدم فى مقدمته ما يشبه الاعتراف بالتقصير النقدى فى حق قصيدة العامية، فهو من يقول فيها ما نصه: «وكما مر الشعر الفصيح بمراحل أبرزت تطوره وتجدده، كذلك مرَّ شعر العامية بمراحل متشابهة، والنظرة الدونية التى كنا نراها لدى بعض النُّقاد لهذا اللون أثبتت إخفاقها، فالقصيدة العامية الآن صارت تنافس القصيدة الفصيحة، واستطاعت أن توظف مجموعة من التقنيات الحديثة التى غيرت مسارات القراءة النقدية للنص»، ومنها أيضًا كتاب «تاريخ الهامش.. قراءات فى شعر العامية المصرية»، للشاعر الكبير حاتم مرعى، والذى يتناول فيه التجارب الشعرية لجيل التسعينيات وبعض الكتابات الجديدة، ويقدم فيه محاولة لرصد مراحل تطور شعر العامية المصرية من الشعر الشعبى بما كان يحمله من قيم الشفاهية، وتحوله من «الزجل» إلى «الشعر الحر» أو «شعر التفعيلة»، وصولًا إلى «قصيدة النثر العامية»، التى ظهرت منتصف التسعينيات، والتى تعتمد تقنيات القصيدة الفصيحة بكل طموحاتها، وانفتاح الشعر العامى على آفاق ورؤى أرحب، لتنتج شاعرية خاصة تتجاوز مع أطروحات القوالب والأشكال الأخرى التى تزخر بها العامية المصرية.. ويقول مرعى فى مقدمة كتابه: «لا يزال بعضهم ينظر إلى العامية من أبراج عاجية؛ هى فى الأصل أبراج الوهم والتجمد، بتجاهلهم لإبداع العامية المصرية الثرى والمتنوع»، مضيفًا: لسوء الحظ لا توجد حركة نقدية تلاحق هذا السيل الإبداعى فى شتى ربوع مصر، فالإبداع يسبق النقد بسرعة صاروخ لسلحفاة.. فنقاد العامية هم غالبًا شعراؤها أيضًا، كما يؤكد الشاعر محمود الحلوانى فى كتبه «خيال الضرورة ومرجعياته.. قراءات فى شعر العامية»، فى حين أن بعض النقاد لا يلتفتون إليها إلا لمهاجمتها.

الثمانينيات والتسعينيات.. الجيلان الذهبيان لشعر العامية

الحقيقة أننى لا أخفى انحيازى لجيلى الثمانينيات والتسعينيات فى الشعر المصرى، وأراهما بمثابة الجيلين الذهبيين لشعر العامية المصرية على وجه التخصيص، فقد تطورت قصيدة النثر الفصحى، وفتحت لنفسها آفاقًا أكثر اتساعًا، وانطلقت فى مسارات متعددة، لم تعد معها قصيدة النثر التى كنا نكتبها فى تسعينيات القرن الماضى هى ذات القصيدة التى نقرأها الآن، تعددت الأصوات والتجارب، واختلفت الإيقاعات والأساليب باختلاف الزمن والظرف والمسببات.. بينما مرت قصيدة العامية، فى ظنى، بانتكاسة طويلة ومريرة، وخصوصًا منذ بدايات الألفية الجديدة، فما تقرأه وما تسمعه من قصائد عامية الآن لا يمت بصلة لما بدأه مجدى الجابرى وإبراهيم عبدالفتاح وطاهر البرنبالى ورفاقهم من شعراء الثمانينيات، ولا يمكن بأى حال من الأحوال اعتباره يتماس بصورة أو بأخرى مع ما كتبه صادق شرشر وطارق هاشم وعمر طاهر وعصام عبدالله.. وغيرهم من شعراء التسعينيات.. هذه القصيدة التى لم تكن بحاجة إلى مؤثرات صوتية مصاحبة، سواء يؤديها الشاعر بتفخيم بعض الحروف، والضغط على مخارج البعض الآخر، بالمد، وارتفاع الصوت فى بعض الفقرات، والهمس فى أخرى، وكأنه يقدم «عرضًا تمثيليًا ترفيهيًا» على خشبة المسرح لا تكفيه الكلمات وحدها، ولا الإبداع اللغوى وحده.. هذه القصيدة، فى ظنى، هى ما كان يكتبه شعراء الجيلين، هى قصيدة يمكنك أن تقرأها قبل نومك، فتعيد رؤية حياتك بتفاصيلها الحلوة والمرة، تعيد تقييم موقعك من الكون، ومن شلة الأصدقاء ورفاق المدرسة والحجرة والطريق، هى قصيدة تلتهم ما مررت به من تفاصيل صغيرة وكبيرة، وتعيد تشكيله ضمن صورة أوسع كثيرًا من مجرد هتاف فى مظاهرة تريد أن يرددها الجمهور من خلفك.. ولعلى لا أكون مغاليًا إذا ذهبت إلى أن واحدًا من أهم أسباب هذه الانتكاسة الطويلة يعود إلى حالة الغياب الكامل لدور النقد الأدبى، فلم تشهد الحركة النقدية صوتًا واحدًا يحاول التعرف على منجز قصيدة العامية المصرية بجدية ودأب منذ رحيل الكاتب الكبير سيد خميس، ومنها أيضًا حالة السيولة الإعلامية التى رافقت ثورة الخامس والعشرين من يناير، والاستضافات التليفزيونية لكثير من الزجالين وناظمى الكلمات التى تبدو ثورية أو ناقدة لأوضاع سياسية واجتماعية وترويجها باعتبارها قصائد عامية، وباعتبار كتابها هم ممثلو التيار الجديد فى الشعر المصرى، ورثة عبدالرحمن الأبنودى وسيد حجاب وأحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين، فتماهى هؤلاء مع تلك الحالة، واجتهدوا لتقليد ما كان يكتبه جاهين ونجم والأبنودى، وجاهين والأبنودى ونجم أبرياء من كل ما يقترفونه بأسمائهم، والحقيقة أنهم لا يعبرون عن شىء سوى جهل فرق الإعداد التليفزيونى لتلك الفقرات بما هو الشعر، ولا ما قدمت مدارسه وتياراته، فكان أن عادت قصيدة العامية إلى قواعدها القديمة الأولى، بسرقات لمربعات ابن عروس، وتنويعات على أزجال بيرم التونسى، بأشخاص يقرأون ما يكتبون بصوت عبدالرحمن الأبنودى، ويتحركون على مقاعدهم بطريقة أحمد فؤاد نجم، وغيرها من أساليب استعراضية مسرحية لا تخرج عن كونها مجرد فقرات تمثيلية ترفيهية لتزجية الوقت.. بقصائد لا تختلف عن شعارات يرددها متظاهرون فى مسيرات ١٩١٩ للمطالبة بالاستقلال التام، أو لمطالبة السادات بدخول الحرب !!.

والحقيقة أننى لا أعرف هل قرأ كتّاب العامية الجدد قصائد سابقيهم أم أنهم عاشوا أسرى الحالة التليفزيونية التى تسيطر عليها الخفة والخضوع لموضات الكتابة والجماهيرية الخادعة، وترندات السياسة والاجتماع.. وحتى الاقتصاد؟.