المعركة.. كتيبة تنوير فى مواجهة تدليس الغزالى وفهمى هويدى

بعد ما يقرب من عشرة أيام على نشر قصة «بعد صلاة الجمعة» فى جريدة الأهرام، وفى 30 يوليو 1991 التقط الشيخ محمد الغزالى خيط القصة، وكتب مقالًا أقل ما يوصف به أنه كان ناريًا يهاجم فيه العمرى وما كتب.

يخبرنا الغزالى فى مقاله الذى نشره فى جريدة الشعب بزاويته «هذا ديننا» أنه قرأ قصة فى صحيفة كبيرة تصف مصرع قاتل وصفًا يفيض بالأسى، ويملأ النفوس شفقة على المسكين، وعمل الخيال الجامح فيها عمله، فإذا أنت أمام مأساة ينبغى أن يتحرك لمنعها مجلس الأمن.

ويبدأ الغزالى هجومه على قصة العمرى فيقول: إنه من الممكن بهذا الفن المؤنث المولول تحسين القبيح وتقبيح الحسن.

ويضيف: إن الفنان الذى كتب فى الصحيفة الكبيرة وصفًا لساحة القصاص فى مكة المكرمة، وأطلق العنان لخياله كى يثير الأحزان على الشاب النحيل الذى قتل عدلًا، وحشد من الصور الكئيبة ما يثير العطف على الضحية، هذا الفنان كان يكذب فى كل حرف خطّه، ولكن يفتعل حكايات مبتورة لا صلة لها بالواقع أبدًا.

وحتى يدلل الغزالى على ما يقوله، فإنه يشير إلى أن أول أكاذيب الكاتب أنه رأى يد لص معلقة منذ مدة طويلة وأفواج الذباب تغطيها وتطن حولها، وهذا الكلام لا أصل له، ولا مصدر له إلا نفس الكاتب الكذوب، وهو فى حقيقته تنديد بشرائع الحدود، ودفع إلى تعطيلها.

ويضيف: وأشهد ما رأيت أمتنا أحوج إلى شرائع الحدود والقصاص منها فى هذا العصر الكالح، فقد تبجح المجرمون، وفدحت المغارم، وشاع القلق، فلا أمان فى بيت ولا فى طريق وليس أنجع من العلاج السماوى فى حسم هذه البلايا.

ويستهين الغزالى بشأن العمرى، عندما يقول: إن كاتب القصة زعم تمشيًا مع خياله المريض أن السياف الذى ينفذ القصاص رجل لديه عشة دجاج يتأنق فى صفها وذبحها وتعليقها، لأنه متعطش إلى سفك الدماء، أى دماء أيها الأحمق؟ وهل عشماوى عندنا فى مصر لديه هواية خنق القطط والكلاب حتى ينفس عن رغبته بشنق المجرمين؟ ومن قال إن المحكوم بقتله يحضر والده ليرى مصرع ابنه؟ الذى نعرفه أن ولى الدم يحضر القصاص وله الحق أن يعفو، فيقف التنفيذ للفور، ويوجد من السراة والمحسنين من يعرض عليه الدية أو أكثر حتى ينزل عن حقه، فإذا أبى إلا قتل من قتل أباه أو ابنه نفذ الحكم، وهذا حقه.

ويختم الغزالى مقاله بقوله: ومن قال إن بركة الدم تبقى حتى تتجلط وتلوث الرخام الأبيض إلى آخر السخف الذى أثبته هذا الكاتب المخبول؟ ألا فليهنأ المجرمون من قتلة ولصوص بدفاع هذا المحامى المبطل عنهم، وليخالط الروع والفزع أفئدة الكبار والصغار، لأن بعض الناس يكره التأديب والعقاب.

أحمد إسماعيل: إنها مجرد قصة يا فضيلة الشيخ

لم يكن مقال الغزالى مجرد مقال عابر، فقد كان له تأثيره وخطره، فقد أدرك من قرأوه أنه تحريض مباشر على كاتب القصة الذى علق برقبته تهمة إهانة الحدود الإسلامية.

فى ٢٨ أغسطس ١٩٩١ كتب الكاتب الصحفى أحمد إسماعيل فى جريدة الأهالى تحت عنوان «عفوًا يا فضيلة الشيخ.. إنها مجرد قصة».

يفتتح إسماعيل مقاله: طلع علينا فضيلة الشيخ محمد الغزالى فى زاويته «هذا ديننا» بجريدة الشعب فى الأسبوع الماضى بمقال حاد يتهم فيه كاتب قصة قصيرة بأنه كاتب كذوب، ويتهم القصة بأنها تنديد بشرائع الحدود ودفع إلى تعطيلها وفتوى بإباحة القتل.

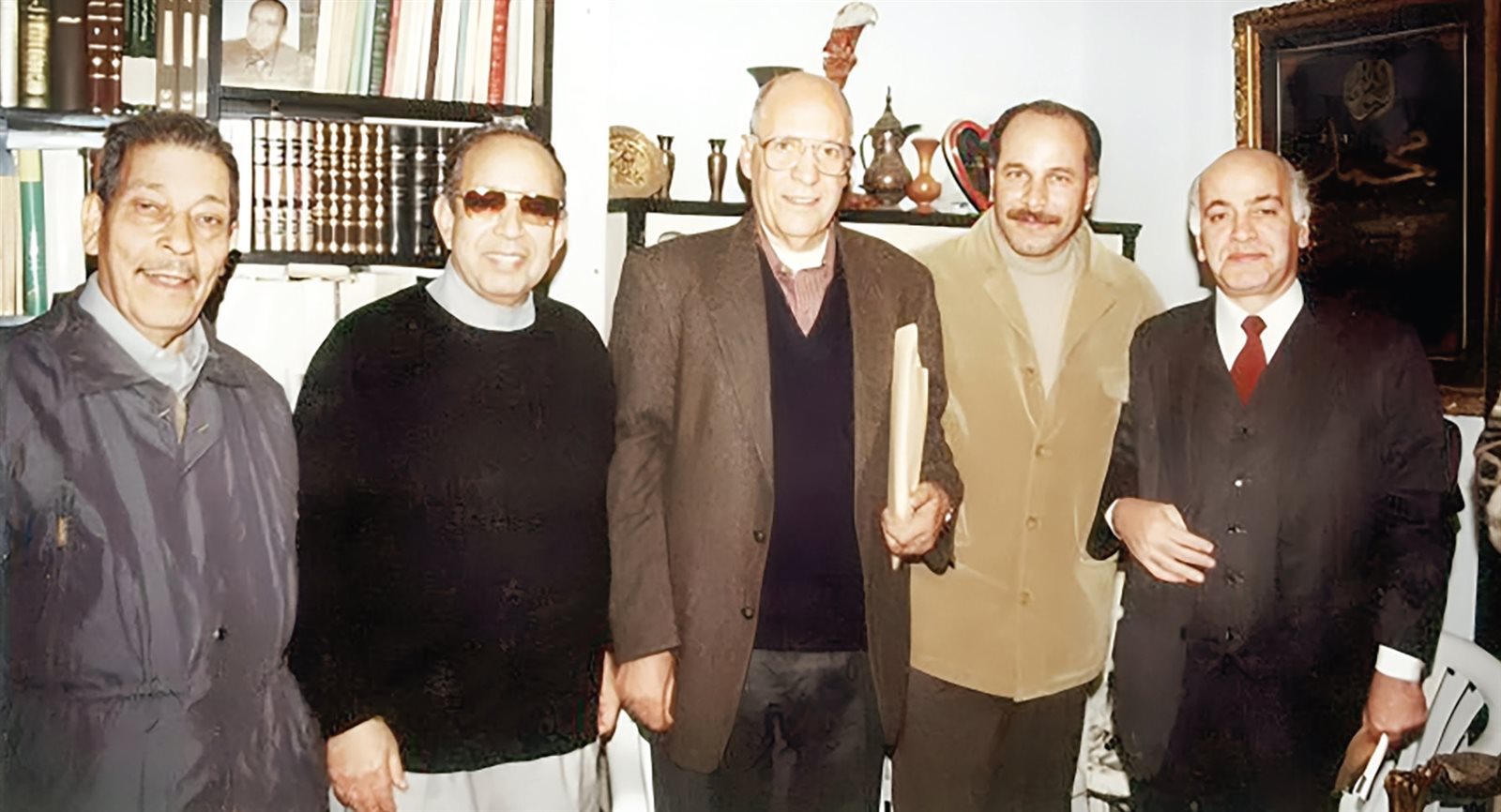

عاب أحمد إسماعيل على الشيخ الغزالى تجاهله لاسم كاتب القصة، فأشار هو إليه بما يستحقه، قال: الكاتب هو القصاص الموهوب محمد عبدالسلام العمرى الذى سبق له نشر عدد من القصص المتميزة التى لفتت انتباه العديد من كبار نقادنا مثل د. إبراهيم فتحى ود. على الراعى ورجاء النقاش وغيرهم.

يضع أحمد إسماعيل يده على الخطورة فى مقال الغزالى الذى يظهر من هذا الكم المفرط من الألفاظ والأوصاف الجارحة التى لا تتفق وطبيعة الموضوع، فالكاتب من وجهة نظر الغزالى كذوب وأحمق وسخيف وذو خيال مريض ومخبول، أما القصة فتنتمى إلى الفن المؤنث المولول وهى فتوى بإباحة القتل وتسويغ لكل ما يهجس فى الأنفس من شرور.

ويتساءل أحمد إسماعيل: ولا ندرى هل هذا نقد للقصة وكاتبها أم حكم دينى على العمل الفنى وطعن على كاتبه؟ وهل يمكن لقصة قصيرة أن تفعل كل هذا الإثم؟ وهل هذه مفردات نقدية؟ فالفن يجب أن يحاسب بمعيار الفن وقانونه، أما الحكم الدينى فلا مجال له فى دنيا الإبداع والخيال، وكان من الممكن أن يتناول الشيخ هذا العمل بالنقد دون استخدام هذه المفردات التى تحمل استعداء صريحًا على الكاتب وقصته، ودون حكم بأن القصة تندد بشرائع الحدود وتدفع إلى تعطيلها، فهذا الحكم المرعب يضع القصة فى مكان غير مكانها، ويضع الكاتب فى موضع غير موضعه.

ويكشف أحمد إسماعيل عن صدمته فى الشيخ الغزالى.

يقول: كنا وما زلنا نفخر بكتابات الشيخ الغزالى، ونعتبرها نماذج لمعنى الاستنارة، وعندما أصدر كتاب «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» احتفينا به وأسعدتنا لغته العذبة فى الحديث عن الفن والشعر ودفاعه الرائع ضد القائلين بتحريم الفن وقلنا معه «هذا ديننا»، لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، ولم يكن الرسول الكريم «فظًا غليظ القلب»، ومن ثمّ كانت دهشتنا لمقال الشيخ الغزالى، وما انطوى عليه من غريب المفردات والأحكام.

فهمى هويدى «1»: لماذا كل هذا الضيق بالمقدس؟

التقط فهمى هويدى مقال فريدة النقاش، وقرر أن يشتبك معها، وفى مقاله «حرية لا سربستيه» الذى نشره فى ١ يوليو ١٩٩١.

كتب هويدى: نحن لا نعرف كيف يمكن أن نفصل الثقافة عن الدين فى الواقع العملى، ذلك أن قيم كل مجتمع هى العمود الفقرى لثقافته، وإذا كانت لتلك القيم مصادر عدة مثل التقاليد الموروثة والأعراف السائدة وعموم الخبرة الإنسانية، فإن الدين يظل الإطار المرجعى الأول لقيم المجتمع، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا أو بوذيًا.

ويقول: إن القول بأن العالم المتحضر أجرى ذلك الفصل، فاستقلت الثقافة بقوانينها وظل الدين مقدسًا كما هو، لا يخلو من تبسيط مخل هو أقرب إلى التدليس الفكرى، فإذا كان الذين قاموا بتلك الجراحة المفتعلة قد قدموا السيد المسيح عليه السلام مصابًا بالشذوذ الجنسى فى شريط سينمائى، وأضرابهم لم ينكروا فكرة أن تصعد راقصة فوق الكعبة المشرفة، فكيف يمكن الادعاء بأن الدين ظل مقدسًا كما هو؟

ويتساءل هويدى: لماذا هذا الضيق والتبرم بالمقدس، واعتباره عبئًا ثقيلًا يراد إزاحته، بينما هو فى الأساس سبيل لاستقامة الخلق وسعادتهم فى الدنيا والآخرة؟

ويتولى هو الإجابة، يقول: لئن قيل إن البعض أساء استخدام المقدس، ووظفه فى نقيض الذى سقناه وهذا حق، فإن حل الإشكال لا يكون بإعلان الحرب على ما هو مقدس، وتشويهه فى وعى الأمة، وإنما يكون بتجنيد كل ما هو متاح من طاقات وقدرات لتصحيح المسيرة، بحيث يوظف المقدس فى مقاصده المقررة، سلاحًا يحمى أحلام الأمة لا سيفًا يسلط على مستقبلها، وهو هدف يستحق أن يلتقى عليه ويناضل من أجله كل المخلصين الغيورين على الحاضر والمستقبل.

وبخبثه المعروف يقول هويدى: أما الاشتباك مع المقدس، فهو قد يرضى البعض أو يصفى حساباتهم الفكرية والتاريخية، لكنه يظل فى نهاية المطاف دعوة إلى هدم المعبد فوق رءوس الجميع، تتبنى ضمنًا شعار «علىّ.. وعلى أعدائى».

فريدة النقاش: لماذا نضع الدين فى اختبارات قاسية؟

دخلت الكاتبة الكبيرة فريدة النقاش على خط المواجهة، فكتبت فى ١١ سبتمبر تحت عنوان «الشعوذة والابتزاز».

قالت: شن الكاتب الإسلامى محمد الغزالى حملة باسم الدين على القصاص محمد عبدالسلام العمرى، لأنه صور بتعاطف مصير رجل أُقيم عليه الحد فى مكة المكرمة، قائلًا إن هذا التعاطف يحمل دعوة لوقف شرائع الحدود ليهنأ المجرمون من قتلة ولصوص، وقدم بذلك تأويله كرجل دين لعمل فنى.

وتفضح «النقاش» ما فعله الغزالى، إذ إن هذا الأسلوب الذى عفا عليه الزمن فى التعامل مع الفن ومصادرة حق الفنان ووضع حدود على خياله قد ألحق، ولا يزال يلحق أضرارًا فادحة بتطور ثقافتنا وذلك بالإصرار على إلحاقها بالدين، رغم أن الميدانين قد انفصلا فى العالم المتحضر كله منذ زمن بعيد، فأصبحت الثقافة عالمًا مستقلًا بذاته له قوانينه وضروراته، وبقى الدين مقدسًا كما هو، وأن يعاود البعض وبإصرار فرض رقابة المقدس على الدنيوى بطبعه، فلا بد أن يلحق الأذى مرة أخرى بالاثنين معًا، فيفقر دنيا الثقافة المتنوعة التى لا تزدهر إلا فى مناخ من حرية الفكر والتعبير، ويضع الدين فى اختبارات قاسية، هو بطبيعته الخاصة لا بد أن يبقى بمنأى عنها، لأن نتائجها غير مضمونة وغير محمودة فى غالب الأحيان.

كان يمكن أن ينتهى الحوار عند هذا الحد من الحوار، لكن مجلة أدب ونقد التى كانت ترأس تحريرها وقتها الكاتبة الكبيرة فريدة النقاش قررت ألا تفلت ما جرى من بين يديها، ففتحت صفحاتها فى أعداد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1991 من خلالها ملفات استكتبت فيها كبار الكُتاب والمفكرين.

لم يكن ما فعلته «أدب ونقد» دفاعًا عن محمد عبدالسلام العمرى، ولكنه كان دفاعًا عن قيمة كبرى وهى حرية الإبداع.

فى افتتاحية ملف أكتوبر 1991 كتب المحرر: لم نشأ أن تمر واقعة اعتراض الشيخ محمد الغزالى من موقعه كرجل دين على قصة «بعد صلاة الجمعة» لمحمد عبدالسلام العمرى مرور الكرام، فقررنا أن نعيد نشر النصين، وندير حوارًا واسعًا بين عدد من المفكرين والكُتاب على أمل ما يمكن أن نعتبره ميثاقًا للحرية، حرية الإبداع الفنى والاجتهاد الدينى معًا، دون أن نقع أسرى لوهم اقتراب النهاية السعيدة للمعركة التى دامت قرونًا فى الثقافات الأخرى، ولا فى تاريخنا آلاف الصفحات المملوءة بالفضائح ومئات الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن حرية الفكر والعقيدة والاجتهاد، ومعاركنا الوطنية ضد الإمبريالية والصهيونية ومعاركنا الاجتماعية ضد الاستغلال والإفقار هى أولى بشهدائنا، وإن كانت حرية الفكر والعقيدة والاجتهاد لا تنفصل عن هذه المعارك جميعًا.

كان السؤال الذى طرحته أدب ونقد على الكُتاب والمفكرين فى الحوار هو: هل يجوز لرجل الدين أن يعين للمبدع حدود ما يكتب وما لا يكتب؟

فرج فودة: ليس فى الإسلام كهنوت

يكتب الدكتور فرج فودة تحت عنوان «ليس فى الإسلام كهنوت».

يقول: أنا صاحب موقف معروف، فأنا لا أعترف أصلًا بأن هناك رجال دين، فالإسلام لا يعرف ذلك، والرواد الأوائل فى الفقه الإسلامى مثل أبى حنيفة وغيره كانوا يتفقهون فى الدين ويكسبون من عرق أيديهم، ومعنى هذا أن حكم رجال الدين مقصود به حكم بعض المواطنين المتفقهين فى الدين بطبيعة دراستهم، وهو حكم لا يختلف فى وزنه عن حكم أى مواطن مثقف، إلا بقدر استيعاب صاحبه لأصول النقد الفنى ولجوهر العمل الإبداعى ولأدوات التحليل النقدية، فإذا امتلك هذا فأهلًا به ونعمت، وإذا لم يمتلكها أصبح شأنه شأن العامة الذين يفتون فيما لا يعلمون.

محمد عصفور: الإسلام لا يتدخل فى النوايا

تحت عنوان « الإسلام لا يتدخل فى النوايا» كتب الدكتور محمد عصفور: استأذن عالمنا الجليل وأخانا الكريم الشيخ محمد الغزالى أن أخالفه فيما استنتجه من قصة لا تناقش مسألة الحدود، ولا هى تصلح بداهة لمواجهة هذا الموضوع الشائك، فالقصة المنشورة لم تتطرق إطلاقًا إلى هذه المسألة الشائكة، ولكنها كانت تحكى مشاعر مشاهد أهاجها منظر إقامة الحد علنًا.

ويتحدث الدكتور عصفور عن العمرى، يقول: كاتب القصة لم يحاول أن يكون فقيهًا أو مجتهدًا وما تصور أن يعتلى منبر الأهرام لكى يندد بشرائع الحدود أو يطالب بتعطيلها، ولا أحسب أنه محظور على الأديب أن يعبر عن مشاعره الخاصة، إذا هو شاهد تنفيذًا لحد من حدود الله بالطريقة العلنية التى يتم بها، ولا نحسب أن التأذى من الطريقة العلنية التى يتم بها القصاص يعنى تزيين الجريمة البشعة التى يكون الجانى قد ارتكبها غير أن هذا لا ينفى أن يكون الكاتب صادقًا وأمينًا فيما يرويه من مشاهد، فلا ينساق فى تخيلات موهومة أو يتورط فى أوصاف غير صادقة لأيادٍ سارقة معلقة تغطيها أفواج الذباب أو بقاء بركة الدم على الرخام الأبيض حتى تتجلط.

ويضيف عصفور: العلاقات بين الأدب والدين علاقات شديدة الحساسية، ولا يجوز استغلال هذه الحساسية للمسارعة بالتكفير أو الاتهام بالدعوة إلى تعطيل الحدود، وإذا جاز أن تشتد الحملة على المعالجة المباشرة للأمور الدينية، ولا سيما ما تعلق منها بالعقائد إلا أنه من الإنصاف الاعتدال فى مناقشة التناول الأدبى غير المباشر لأمور تبدو فى نظر البعض تمس جوهر العقاب والتأديب فى الشريعة الإسلامية، فى حين أن مسألة تطبيق الحدود الشرعية وفى مقدمتها الحدود، وأنه ليس من العدل أن تطبق الحدود على المحكومين وأن يهرب منها الذين يجمعون السلطة بين أيديهم.

ويختم عصفور ما يقوله: إن السير فى هذا الطريق - الأحكام الدينية على الأعمال الأدبية والفنية - سوف يؤدى إلى إقامة سلطة رقابة كهنوتية كتلك التى فرضتها وتفرضها بعض الأديان والمذاهب وهو أمر يتناقض تناقضًا صارخًا مع أصول الإسلام التى تعارض إقامة مؤسسة أو سلطة دينية تتحكم فى الأرواح، وتتغلغل داخل النوايا والأفكار.

فهمى هويدى «2»: حرية الرأى مكفولة بشروط

وفى الوقت الذى حمل فيه فهمى هويدى على محمد عبدالسلام العمرى فى مقاله بالأهرام، فإنه كان كحمل وديع وهو يكتب فى أدب ونقد، فقد دُعى إلى المشاركة فى الملف.

تحت عنوان «اغتفار الشطط المحتمل وضرورة الحوار الوطنى حول الضوابط»، كتب هويدى: إن حرية الإبداع مكفولة شريطة ألا تصطدم بالقيم الأساسية للمجتمع، بل إننى أرى أن حرية الشطط حتى يجب أن تكون مكفولة، فى الأدب وفى الاجتهاد الفكرى بعامة، فهذا الشطط هو الذى يجدد الاجتهاد، فالمصلحة قبل النص.

لكن الجوهرى فى الأمر - كما يرى هويدى - هو: ما الضوابط التى ينبغى أن نتوافق عليها لتشكل لنا سقفًا لهذه الحرية أو لذلك الشطط؟ فهناك أمور ينبغى أن ننتقد فيها الأديب أو الفنان، لا أن نذبحه، فهو من حقه أن يقول بحرية، ومن حقنا أن نقول له: هذا عيب، فنحن محتاجون إلى التحاور حول هذا السقف.

ويضيف هويدى: وهناك قياس، فقد وصلت بعض المجتمعات الحرة إلى أصول دستورية فى هذا الشأن، تنهض على أن القيم الأساسية للمجتمع ينبغى أن تكون محل اعتبار، لا مانع مبدئيًا عندى مثلًا من انتقاد الحدود، ولكن التجاوز إلى الأصول والأسس غير مقبول.

ويقول: هناك أصول وهناك فروع، ما هذه الأصول التى لا ينبغى أن تمس، وما هذه الفروع التى يجوز فيها أن يتحرك المرء - الكاتب أو المفكر أو المبدع - بحرية أو بقدر من الحرية؟

وبشىء من الخبث الفكرى يسرب فهمى هويدى ما يريده.

يقول: علينا أن نتنادى جميعًا ونتحاور لتحديد هذه الأصول وهذه الفروع، حتى تكون هناك معايير معروفة، ولا تظل المسألة متروكة للتضاربات والالتباسات، وهذه المعايير العامة التى ينبغى الوصول إليها لا بد أن تحقق غايتين: احترام حرية الرأى والإبداع، واحترام قيم المجتمع الأساسية، وعمومًا هناك فرق بين الرأى والمحاكمة، والشيخ الغزالى لم يفعل سوى أن قال رأيًا، لم يُحاكم، بل انتقد وعاب.

ويدعو هويدى المعترضين على مقال الغزالى الذى اعتبره مجرد رأى إلى التعاون للحصول على ميزان، فالقضايا مشتبكة والمجالات متداخلة، أدباء يتكلمون فى الإسلام، وإسلاميون يتدخلون فى الأدب، وهذا السقف المطلوب هو الذى سيحدد لنا: التفرقة بين ما هو عام وما هو من مهمة أهل الاختصاص.

ويختم هويدى ما يريده بقوله: نحن فى حاجة إلى حوار فكرى وطنى حول الضوابط التى تحكم الإبداع، هل له ضوابط؟ أين تبدأ هذه الضوابط وأين تنتهى؟ فنحن معترفون بحق المبدع، وباغتفار الشطط، إذا كان محتملًا، فهناك شطط غير محتمل.

محمد أحمد خلف الله: أهل الدين للدين.. وأهل الفن للفن

ويتداخل فى الحوار الدكتور محمد أحمد خلف الله، فيكتب تحت عنوان «أهل الأدب للأدب وأهل الدين للدين».

ويقول بوضوح: الشيخ الغزالى صادق حينما تكون القضية جدلًا حول الحدود، أما حين تكون القضية قضية الإبداع فى العمل الفنى، فالصدق هنا له مقاييسه الخاصة به، وهى مقاييس فنية وليست دينية أو أخلاقية، إن العملية الدينية أو الاجتماعية هنا، متوقفة على إحساس القارئ بها وإحساس الكاتب أيضًا بها، والصدق هنا هو فى إحساس الكاتب وليس فى إحساس القارئ.

وبوضوح أيضًا يقول خلف الله: إن الدفاع عن الحدود يجب أن يتولاه رجال الدين، ولكن أمام من يخالف الحدود فى النظم والتشريعات، وليس أمام المبدعين من الفنانين، ومن يقرأ كتاب الأغانى يجد من الصور ما هو أبعد عن قضية الحدود مما كتب الكاتب، ويكفى هنا أن نقول إن كثيرين من الشعراء كانوا يزينون للناس شرب الخمر، ولم يجادلهم أحد فى ذلك، ويكفى هنا أن نشير إلى أبى نواس، وكيف يقول للخليفة فى شعره: يا أحمد المرتجى فى كل نائبة/ قم سيدى نعصِ رب السماوات.

ويختم خلف الله مداخلته بقوله: المقياس إذن فى صدق الفن غيره فى صدق النظم والتشريعات التى تمارس بها الحياة، للفنان حقه فى تصوير تجربته ما دام صادقًا فى التعبير عن نفسه، وبعده عن الواقع هنا لا يجعلنا نتهمه بالكذب، وإلا أصبح كل الفنانين كذبة، وكل شعر المناسبات كاذبًا، وكل مقالات المناسبات كاذبة.

كامل زهيرى: رأى الغزالى ليس أكثر من اجتهاد

الكاتب الكبير كامل زهيرى كانت له مساهمة مختلفة، حاول خلالها أن يهدئ من حالة الصخب التى صاحبت مقال الشيخ الغزالى.

يقول زهيرى: من الواجب علينا أن نأخذ رأى الشيخ الغزالى على أنه اجتهاد منه، ولا يجب أن نواجه كل اجتهاد بفزع، لأن الفزع يفرخ التعصب، ربما لا يكون رأيه ذا علاقة بالأدب فعلًا، وربما يكون قد اشتد قليلًا أو كثيرًا، لكن علينا جميعًا أن نتعامل مع مثل هذه القضايا باعتبارها عناصر حوار واسع، والحوار فضيلة، فلنتحاور، ولنعتبر كلام الشيخ الغزالى رأيًا لا حكمًا، فالرجل لا سلطة له، وهو لم يستعدِ على الكاتب سلطة، سياسية أو أمنية، لقد قال رأيًا، ولا يجب تحويل كل رأى إلى حرب أهلية.

وببساطة يرى زهيرى أن الخوف من أن يحاكم الأدب بالدين خوف مشروع، والخشية من امتداد الوصاية الدينية حتى تشمل كل شىء خشية مشروعة، لكن الذعر غير مشروع، لأنه يؤدى إلى التعصب.

ويذكر زهيرى أن الشيخ الغزالى هاجمه بالاسم حينما خصص عددًا من مجلة الهلال عن سارتر.

يقول: اعتبر فضيلته ذلك غزوًا فكريًا، لكننى لم أفزع، ولم أرد لأن الرد كان بالعدد نفسه من المجلة، إذ كان فيه مقال مهم لعثمان أمين عن رأى الفكر الإسلامى فى الوجودية، وعثمان أمين من تلاميذ محمد عبده، كما كان لى فيه رد على سارتر نفسه ومناقشة لآرائه فى المسألة اليهودية ولتعاطف سارتر مع اليهودية، فقد وجدته يناقش القضية - الصراع العربى الإسرائيلى - كأنها قضية زنوج وبيض متجاهلًا زواياها الاجتماعية والسياسية ومتغافلًا عن اغتيال شعب.

ويضيف: وجدت هجوم الغزالى متحاملًا، لأنه لم يتوقف عند مقالين أساسيين من مقالات العدد، ومع ذلك لم أعتبره خصمًا، طالما هو رأى قابل للرد عليه، فهو يقول رأيًا ولا يصدر حكمًا، وأنا أظن أنه من الواجب التعامل مع رأيه فى القصة فى هذا الإطار.

رجاء النقاش: خطر الفقه البدوى على العقل العربى

أما رجاء النقاش الذى كان واحدًا ممن تنبهوا لأهمية محمد عبدالسلام العمرى، ولأهميته ما يكتبه، فقد كتب تحت عنوان «الفقه البدوى وخطره على العقل العربى».

يقول رجاء: موقف الشيخ الغزالى وهو من هو فى علمه وموهبته ومقامه الرفيع يقودنا إلى حديث صريح جديد عن العلاقة بين الدين والفن، لقد كتب الكثيرون عن هذه القضية وكنا نظن أنها أصبحت ملفًا مغلقًا أو شبه مغلق، وأن هذه القضية لم يعد يتصدى لها إلا الذين أقسموا أن يحاربوا العصر والتقدم والنهضة، وأن يرفعوا فى حربهم راية مزيفة يكتبون عليها زورًا وبهتانًا «بسم الله الرحمن الرحيم»، والله الرحمن الرحيم برىء من دعواهم، لأن الرحمن الرحيم لا يدعو أبدًا إلى حرمان الإنسان مما يجعل قلبه مليئًا بالعواطف الطيبة وعلى رأسها عاطفة الرحمن، ولا يدعو أبدًا إلى محاربة ما يعلم الإنسان كيف يكون سلوكه كريمًا، وصوته هادئًا منخفضًا لا يزعج الناس، وكل هذه الصفات التى ينبغى أن تتأصل فى الإنسان هى مما يساعد الفن الجميل على وجوده، لأن الذى يسمع الموسيقى الرفيعة لا يمكن أن يكون صوته عاليًا، ولا يمكن أن يكون من أنصار الضوضاء، ولا يمكن أن يكون متعصبًا، لأن الموسيقى الرفيعة تجعل الإحساس رقيقًا، وتجعل الإنسان محبًا للجمال الظاهر والجمال الخفى، وتجعل منه بعيدًا كل البعد عن التشنج والتعصب وتصيّد أخطاء الناس وارتكاب التصرفات القبيحة مثل الضرب بالجنازير أو الطعن بالسكاكين أو الاعتداء على الآخرين بتفسير لأمور ما أنزل الله بها من سلطان.

وفى وضوح وبلاغة يشير رجاء النقاش إلى أننا لو طبفنا المفهوم الخاطئ للدين على الفنون، فسوف يقودنا ذلك إلى ما يسميه أستاذنا وشيخنا الغزالى باسم الفقه البدوى من جديد.

وضع النقاش قائمة لما يمكن أن يحدث على النحو التالى:

أولًا: سوف يقال لنا اشطبوا الشعر الجاهلى من تاريخ الأدب، وتاريخ الإنسان، ففى هذا الشعر كثير مما لا يباح، من وجهة نظر الفقه البدوى، ففيه شاعر اسمه امرؤ القيس كان يتغزل بالمرأة غزلًا صارخًا، وفيه شاعر اسمه طرفة كان يكتب فى لحظات حزنه وهمه ما يوحى بأنه لا يعبأ بالقدر ولا يخاف ما يأتى به الغد، وينادى بفلسفة تدعو إلى الجرأة والإقدام فى مواجهة الأقدار جميعًا، وهذا مرفوض من وجهة نظر الفقة البدوى رفضًا كاملًا.

ثانيًا: يجب شطب أبى نواس من تاريخ الأدب العربى كله، وعدم ذكر اسمه على أى لسان، لأن له قصائد فى الخمر.

ثالثًا: يجب شطب المتنبى لأنه كان يمشى فى الشعر مرحًا، ويختال بقوته العقلية وموهبته الفنية فى وجه أعداء له كثيرين.

رابعًا: يجب شطب أبى العلاء المعرى من التاريخ الأدبى لأنه شاعر قلق، والقلق دليل على عدم الإيمان.

خامسًا: إحراق الإلياذة والأوديسة، وهما من عيون الأدب العالمى، لأنهما كتابان وثنيان يتحدثان عن أساطير الأولين، وهما مليئان بالقصص التى تتصل بآلهة اليونان، وهل للإنسان فى اليونان أو فى غيرها سوى إله واحد؟

سادسًا: يجب إحراق المسرح اليونانى العظيم كله، وخاصة مسرحية «أوديب» المجرمة، ففيها يتزوج أوديب من أمه دون أن يدرى هو أو تدرى هى وينجب منها أطفالًا هم فى نفس الوقت إخوته، ويالهول الجريمة التى تنطوى على سقوط للنص الأدبى الذى يروى ذلك ويعبر عنه.

سابعًا: يجب أن نحرق تحفة الأدب الفرنسى والعالمى وهى «غادة الكاميليا» لألكسندر ديماس الابن، لأن هذه الرواية التى عزت الوجدان الإنسانى منذ صدورها فى منتصف القرن الماضى إلى الآن واجبة الإحراق من وجهة نظر الفقه البدوى، لأنها تتحدث عن إنسانة كانت تعمل بالدعارة، وتحاول الرواية أن تثير العطف عليها وتثبت أنه حتى الخطاة من بنى البشر لهم قلوب رقيقة ولهم مشاعر طيبة وكريمة.

ثامنًا: أما فى الأدب العربى فيحب أن نحرق «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ وغيرها من أعماله، لأن البطل دفعته ظروفه إلى أن يصبح مجرمًا وقاتلًا وسفاحًا، ومع ذلك فالرواية تثير العطف عليه، وتحاول أن تفهم الظروف القاسية التى جعلت من هذا البطل مجرمًا وقاتلًا.

تاسعًا: وبالطبع فمن الضرورى أن نحرق «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ أيضًا، لأن أصحاب الفقه البدوى يصرون على أن بطلها الجبلاوى هو الله، رغم أن الجبلاوى فى رواية نجيب محفوظ قد تزوج وأنجب، والله فى العقيدة الدينية الصحيحة واحد أحد، أفليس القياس هنا خطأ فى خطأ وتعسفًا فى تعسف ومحاولة غير مقبولة لأخذ الأعمال الأدبية بالشبهة؟ أليس فى ذلك ظن ينطبق عليه قوله سبحانه «إن بعض الظن إثم»؟ .

خليل عبدالكريم: هذا دينك وليس ديننا يا شيخ غزالى

وفى مواجهة واضحة يوجه خليل عبدالكريم كلمة صريحة للشيخ الغزالى بدأت من عنوانها «هذا دينك وحدك».

يقول خليل: الواقع أن الخلط بين الأدب والدين بدعة استنّها الشيخ محمد الغزالى ومن هم على شاكلته، من يؤرقهم حلم مد سور الدين العظيم حول جميع مناحى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والإعلامية والفنية والثقافية والتربوية حتى الرياضة البدنية وتحرجها داخله، وقد فاتهم أن تلك مرحلة انقضت إلى غير رجعة بغروب شمس العصور الوسطى.

ويتعرض خليل عبدالكريم لمقال الغزالى فيقول عنه: لقد حفل مقال الشيخ بألفاظ جارحة مثل.. الفن المؤنث المولول.. يكذب فى كل سطر.. أول أكاذيبه.. الكاتب الكذوب.. خياله المريض.. أيها الأحمق، والذى نعلمه ومعنا كل الناس أن أول شروط الداعية أن يكون عف اللسان، مهذب اللفظ وأن الله تبارك وتعالى أمر بالقول الحسن والموعظة الحسنة والرسول عليه وآله الصلاة والسلام نهى المسلمين عن الفحش والتفاحش والسباب واللعن حتى على الحيوانات العجماء، فلماذا جانب الشيخ هذه الآداب الرفيعة ولم يلتزم بها؟

ويواصل عبدالكريم مواجهته مع الغزالى: ومن أسف أنه يفعل ذلك كثيرًا فى كتاباته، وليس صحيحًا ما يقوله الشيخ: إن أمتنا أحوج ما تكون إلى شرائع الحدود والقصاص، بل إنها فى حاجة ماسّة إلى التربية الرشيدة والقدوة الحسنة، أما التى لا تُساس إلا بما يقوله الشيخ ولا ينصلح حالها إلا به فهى أمة العبيد المناكيد، وأعوذ بالله جل جلاله أن تكون «خير أمة أُخرجت للناس» كذلك، وليت الشيخ يهتم بالتضامن والتكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان أكثر مما يهتم بالحدود والقصاص، وهو يعلم أن ما جاء بشأن الأولى عشرات أضعاف ما ورد بخصوص الأخيرة فى القرآن الكريم.

ويهمس خليل عبدالكريم فى أذن الغزالى: بدّل عنوان مربعك ذاك من «هذا ديننا» إلى «هذا دينى»، لأن أغلب ما تعرضه فيه يغاير ديننا، دين الإسلام السمح السهل الذى دعا إلى الرحمة والسماحة والخلق العظيم والموعظة الحسنة واللفظ العف والعبارة الرقيقة والأدب الرفيع.

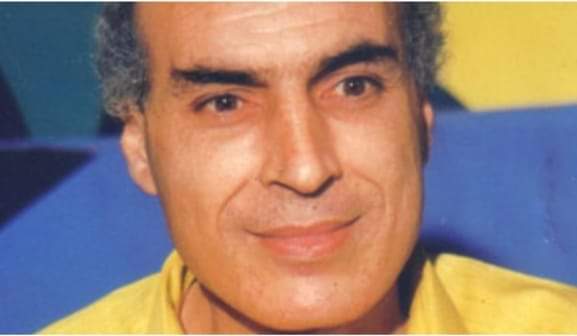

نصر حامد أبوزيد: أعطوا العيش لخبازه

فى عدد نوفمبر ١٩٩١ من أدب ونقد شارك نصر حامد أبوزيد فى الملف بمقال «إعطاء العيش لخبازه أو العودة لمحاكم التفتيش».

من البداية يصدر أبوزيد حكمه فيما جرى، فيقول: من علامات التخلف الفكرى والعقلى فى حياتنا الثقافية التطوع بإبداء الرأى وإصدار الحكم من جانب غير ذوى العلم والخبرة فى الموضوع المطروح للنقاش، لكن ما يزيد الطين بلة ويعمق التخلف ويرسخه أن يصمت أهل العلم والخبرة تهاونًا أو تقية أو تواطؤًا، فيشيع الجهل فى حياتنا، وإذا كان هذا بالضبط هو ما يشكو منه علماء الدين، حيث يعيبون على بعض قطاعات من شبابنا التصدى للفُتيا فى شئون العقيدة والدين دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فإن تصدى هؤلاء العلماء أنفسهم لإصدار الأحكام وإبداء الآراء فى مجالات لا تؤهلهم لها معرفتهم وخبرتهم يضعهم فى خانة واحدة مع أولئك الشباب الذين يصفونهم بالجهل والجرأة غير المحمودة، تلك الأوصاف التى نجلّ علماءنا عن الاتصاف بها.

ويشتبك أبوزيد مع الشيخ الغزالى، فيقول: فى عموده الأخير تحدث عن الخيال الجامح دون أن يحدد معيار الجموح الذى يتحدث عنه، ومن المؤكد أنه لا يستطيع، ذلك أن مفهوم الخيال يحتاج للوعى به، خاصة فى مجال الإبداع الأدبى، إلى مجالات معرفية ليس الشيخ مؤهلًا للولوج فيها، ويصف عملًا أدبيًا قد يكون ضئيل القيمة من الناحية الأدبية على سبيل الفرض والتقدير، بأنه الفن المؤنث الذى يمكن أن يؤدى إلى تحسين القبيح وتقبيح الحسن، وبذلك يدخل نفسه فى عبارات غامضة فضفاضة، ولو تأمل قليلًا مسألة التحسين والتقبيح تلك لأدرك أنها إحدى غايات الأعمال الأدبية والفنية الرفيعة بشرط أن يزيل عنها الطابع الأخلاقى الصارم الذى أغرقها فيه.

ويضيف أبوزيد: إن مهمة الآداب والفنون تنمية الأذواق وتعميق الوعى الجمالى لدى الأفراد والجماعات، وهذه مهمة لا تتحقق بتقديس القيم المستقرة اجتماعيًا مهما كان قبحها وتخلفها، بل تتحقق بنفى القائم عن طريق التقبيح، وتأكيد الوعى الأرقى إنسانيًا واجتماعيًا عن طريق التحسين، ومعنى ذلك أن التحسين والتقبيح فى الآداب والفنون لا يعتمد على آلية المخادعة أو الإيهام الكاذب كما يتصور الشيخ، الذى يستند ربما دون وعى فى أحكامه إلى تراث نقدى كلاسيكى يتصور الفن عملية إيهام ومخادعة، بل التحسين والتقبيح أداتان لنفى وعى متخلف، وهو قبيح لأنه كذلك، وترسيخ وعى أرقى، وهو لذلك حسن جميل.

ويمسك أبوزيد بالخطر فى عمقه الكامن فى مقال الغزالى.

يقول: الأخطر من الأحكام على الأعمال الأدبية والفنية وفق مقاييس خارجة عن طبيعتها، بل ومتناقضة مع تلك الطبيعة، أن رجل الدين يعمم حكمه على الأديب والفنان، فلا يكون العمل هو وحده المدان والملعون، بل تكون اللعنة والإدانة من نصيب صاحب العمل، فيوصف الكاتب بأنه كذوب، وهذا الانتقال من العمل الفنى أو الأدبى إلى صاحبه يتجاهل أن الفن والأدب نتاج نشاط تخيلى، ومن هنا لا يصح أن يوصف فضلًا عن أن يوصف صاحبه بالصدق أو بالكذب، الصدق والكذب مقاييس أخلاقية يصح أن يوصف بهما الكلام العادى ذو الطبيعة الإخبارية والإعلامية المباشرة، لكنها لا تصلح للحكم على الفن والأدب، لو كان مشايخنا قد قرأوا الشيخ عبدالقاهر الجرجانى قراءة واعية، خاصة فى كتابه «إعجاز القرآن» لأدركوا أن وصف العمل الأدبى والشعر خاصة وفق مقاييس الصدق والكذب، إنما هو وصف لا يعتد بطبيعته الخاصة، أى لا يكون وصفًا له من حيث هو أدب وشعر، وبعبارة أخرى تكون الأحكام الصادرة أحكامًا لا يعتد بها.

ويجمل أبوزيد وجهة نظره بقوله: إن مشكلة تصدى رجال الدين للحكم على الفنون والآداب ليست فى مدى مشروعية أحكامهم تلك، فهى غير مشروعة، لكنها رغم ذلك تمثل خطرًا يجب التصدى له، لما يتمتع به رجل الدين فى ثقافتنا من مكانة تعطى لأحكامه قوة الدين ذاته، ولكن هذه المكانة تمثل مسئولية فادحة، فعلى علماء الدين أن يتعلموا أولًا ما يريدون تعليمه للشباب المتطرف، أى يتعلمون ترك العيش للخباز، فإن لم يفعلوا صح عليهم حكم التطرف الذى يحكمون به على الشباب.

يحيى حقى: نصيحة مخلصة للشيخ الغزالى

ويخص الأديب الكبير يحيى حقى «أدب ونقد» فى عدد ديسمبر ١٩٩١ برسالة خاصة، قال فيها: بالنسبة لقصة عبدالسلام العمرى فلا جدال أن جميع الشرائع السماوية تقضى بإعدام القاتل، أما بالنسبة لطريقة تنفيذ حكم الإعدام فتختلف حسب عادات وتقاليد الشعوب، فالجيوتين «المقصلة» فى فرنسا، ويقال إن الرأس كان يسقط فى السلة والعينان تتحركان، وفى إنجلترا الحبل وفى أمريكا الكرسى، وفى مصر أيام المماليك بشهادة الجبرتى كان الخازوق يدخل من الإست ويخرج من الحلق، فمن المعقول أن يكون تنفيذ حكم الإعدام فى الجزيرة العربية بالسيف، فهذه أداة القتل الوحيدة فى السلم والحرب، بقى أن علنية التنفيذ كانت سائدة فى أوروبا إلى عهد قريب، ثم ظهرت بعض الأبحاث تقول بأن هذه العلنية بدلًا من أن تخيف الناس، فإنها تجعل منظر القتل مألوفًا، بحيث إنه ثبت من الإحصائيات، أن عدد جرائم القتل يزداد بعد تنفيذ حكم الإعدام علانية، فالشيخ الغزالى إذا كان تكلم عن مبدأ دينى، فمن واجبه أن يعلنه ويدافع عنه، وهو أن من قتل يُقتل، فهذا هو حكم الشريعة الذى لا تنازل عنه ولا بد من تطبيقه.

ويضيف حقى: إلا أننى كنت أريد من الشيخ الغزالى أن يقول للعمرى: إذا كنت تقصد الاعتراض على إعدام القاتل فلا بد أن أنبهك أن هذا اعتراض على الشريعة، ولى الحق فى رده، سواء نشر هذا الرأى فى شكل قصة أو مسرحية أو مقال، أما إذا كنت تقصد تصوير لحظة رهيبة فى حياة المجتمع تتضمن بلا شك جانبًا من إرهاق المشاعر، فلا دخل لى ولا حق لى فى التدخل، وأترك المسألة كلها لا لدينك بل لذوقك وإحساسك الفنى.

ويقول يحيى حقى للشيخ الغزالى: إننى أشكرك على اهتمامك بالأدب القصصى ولكنى أرجوك بكل إجلال أن تصرف كل دقيقة من وقتك للتصدى لهذا التطرف الأحمق الذى نعانى منه، ويخيل إلىّ أننا نخطئ حين نتوجه بالوعظ والإرشاد إلى طائفتين: فهذا ينبه إلى الفرق بينهما، ولكن الكلام يلزم أن يكون إلى ضمير الأمة كلها ونقول لها: لا يليق بأمة متحضرة أن يحدث بها ما يحدث عندك، بسبب بعض أفراد هُم قلة والحمد لله، فالمسألة ليست دينية فقط، بل هى حضارية فى المقام الأول.