د. سعد مصلوح: تركت «دار العلوم» لأنها تُدار بمنطق «دوار العمدة» ولم أكن أرتاح لـ«صالون العقاد»

لم أسعَ لعضوية «مجمع الخالدين» لأن المكانة عندى أهم من المكان

قدمت إعرابًا كاملًا للقرآن فى 16 مجلدًا.. «يغنى عن غيره ولا يغنى عنه غيره»

أسعى لتخليص النقد من الترهل المجازى والسباحة فى الصياغات الهائمة

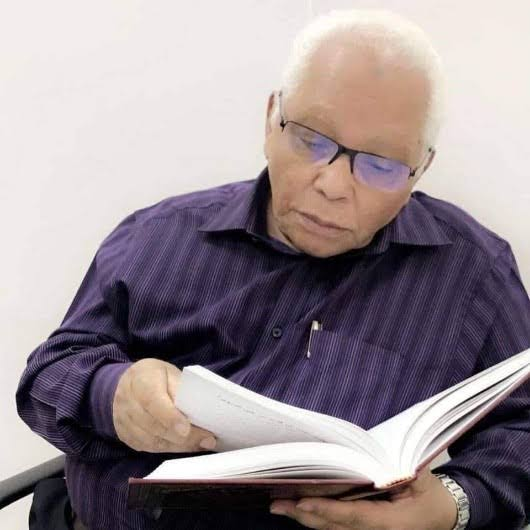

هو قيمة كبيرة جدًا من قيم النقد فى العالم العربى، باعتباره من أكثر المهتمين بالتجديد فى هذا المجال، وكونه رائدًا للدراسات الأسلوبية، وله العديد من الإسهامات المميزة والقيّمة، مع جيل رسم خارطة النقد العربى طوال سنوات.

إنه الدكتور والعلامة المصرى سعد مصلوح، أستاذ اللغة العربية واللسانيات، عضو المجمع اللغوى والمختبرات اللغوية فى أكثر من دولة عربية، والذى اهتم طوال سنوات عديدة من العمل والجهد بتخليص لغة النقد من الترهل المجازى، والسباحة غير الماهرة فى الصياغات والتعبيرات الهائمة التى تقول كثيرًا ولا تقول شيئًا.

كما أن له إسهامات جليلة فى خدمة اللغة العربية، وتأسيس أقسامها فى عدة جامعات عربية، فضلًا عن تقديمه إعرابًا كاملًا للقرآن الكريم فى 16 مجلدًا كاملًا، يغنى عن غيره ولا يغنى عنه غيره، وفق تعبيره.

حول أهم محطات هذه المسيرة، ورؤيته للنقد والنظرية النقدية العربية، كان لـ«حرف» هذا الحوار مع الدكتور سعد مصلوح.

■ ما رأيك فيمن يقول إن النظريات النقدية عربية، وسبق أن أوردها عبدالقاهر الجرجانى وغيره منذ القرن الخامس الميلادى؟

- أنا لست مع الرأى القائل بأن كل ما أنجزه المحدثون موجود سلفًا فى تراث عبدالقاهر الجرجانى وغيره من أعلام النقد فى تراثنا، وأرى فيه تبسيطًا بالغًا لظواهر شديدة التعقيد والتباين. كما أنى أرى أن الدعوة لإيجاد «نظرية نقدية عربية» لا معنى له.

■ تدعو دائمًا إلى ما وصفته بـ«عقلنة التذوق».. ما الذى تقصده من ذلك؟

- التذوق حاضر بقوة إن كانت غاية القراءة هى الاستمتاع. أما القارئ الدارس فيلزمه اعتماد ضوابط منهجية مُحكمة، يلعب التذوق فيها دور الحافز والمنبّه، لذا أرى أن الأدب فن، لكن دراسته ينبغى أن تكون علمًا.

الغاية التى سعيتُ إلى تحقيقها وترسيخها فى مجال الدرس الأدبى تستمد صلابتها وجدواها من التأسيس اللسانى، الذى هو أقرب المجالات المعرفية لطبيعة الأدب. والغاية المستهدفة هى تخليص لغة النقد من الترهل المجازى، والسباحة غير الماهرة فى الصياغات والتعبيرات الهائمة التى تقول كثيرًا ولا تقول شيئًا.

«الأسلوبية الإحصائية» التى عملت على دمجها فى السياق النقدى العربى ليست هى كل النقد، إنها مقاربة منضبطة تحرص على ربط الحكم النقدى بالتشكيل اللغوى للنص. فالأحكام النقدية لا تهبط على الناقد وحيًا من السماء، لكن هى استجابة لمثيرات حاضرة فى أسلوبية النص، وعلينا أن نستكشفها.

أنا لا أومن بعلمية ما يسمى «منهج التذوق»، فالتذوق لا يمكن أن يكون منهجًا فى الدرس الأدبى، بل هو تعبير عن تجربة خاصة فى تلقى النص، يتفاوت حظها من التوفيق والقدرة على الإمتاع والإقناع حسب تكوين المتذوق ومواهبه.

■ ارتبطتَ بعلاقة صداقة مع الدكتور عبداللطيف الخطيب نتج عنها ١٦ مجلدًا، اشتملت على كل الأوجه الإعرابية فى الكلمات القرآنية.. هل لك أن تحدثنا عنها؟

- فى عام ١٩٨٧ أنخت ركابى فى الكويت، وهناك تعرفت إلى صديقى العالم السورى الجليل د. عبداللطيف الخطيب، الذى جمعت بيننا مشتركات كثيرة، وكانت لصداقته الخالصة عائدها العلمى الوافر، بداية من إصدارنا معًا سلسلة: «نحو العربية».

كُلفنا كذلك بكتابة سلسلة من الكتب الدراسية المقررة فى المعهد الدينى والجامعة المفتوحة، وكتابين فى التدريب اللغوى، ثم توجهنا بالتعاون مع زميل ثالث، هو الأستاذ رجب العلوش، لإنجاز إعراب كامل للقرآن العزيز فى ١٦ مجلدًا، وكان الهدف إخراج كتاب فى إعراب القرآن يغنى عن غيره ولا يغنى عنه غيره. وصدر بحمد الله، واتخذ مكانه فى صدارة المكتبة القرآنية.

■ فى عام ١٩٨٣ تركت العمل فى دار العلوم.. لماذا؟

- كان التحاقى بـ«دار العلوم» رغبة وأملًا لوالدى- رحمه الله- ومن ثم لى وأنا فى مراحل التعليم الأولى، وقد ارتبطت بالدار منذ عام ١٩٥٩، طالبًا فمعيدًا فمدرسًا مساعدًا، ثم حصلت منها على الماجستير، واُبتعثت إلى موسكو لنيل درجة الدكتوراه فنلتها عام ١٩٧٥.

تدرجت بعدها فى السلم الجامعى مدرسًا فأستاذًا مساعدًا عام ١٩٨٠، وصولًا إلى المغادرة عام ١٩٨٣، بعد خلافات قديمة متجددة مع رئيس القسم عميد الكلية الأسبق، وهى خلافات لا مكان لإيرادها فى هذا المقام، وحسبى أن أقول إن قسمًا علميًا فى «دار العلوم» ما يكون له أن تُباشر شئونه بمنطق «دوار العمدة»، فقررت الرحيل غير عابئ بأقدمية ٣ سنوات فى درجة أستاذ مساعد، ولم يكن بينى وبين التقدم لتحصيل رتبة الأستاذية إلا أقل من سنتين، لتبدأ رحلة اغتراب طويلة عن «دار العلوم» ومصر ما برحت متصلة حتى الآن.

■ وماذا عن حقبة العمل فى جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية؟

- بين عامى ١٩٧٨ و١٩٨٢، وكنت لا أزال على مِلاك «دار العلوم»، أُعيرت خدماتى إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكانت ناشئة آنذاك، وكان لى شرف ومتعة أنى عملت مع عدد من الزملاء على تحويل قسم «اللغة العربية» فيها من قسم يُدرس مقررين عامين فى «النحو» و«تاريخ الأدب» إلى قسم علمى كامل الأهلية، يمنح شهادة البكالوريوس فى اللغة العربية وآدابها، وهو أمر اقتضى منًا عملًا مضنيًا وماتعًا.

كان لهذه الحقبة فى مسيرتى أثر عظيم، فقد تبلورت فيها كثير من معالم مسيرتى العلمية، فنلت فى أثنائها الترقية إلى أستاذ مساعد، كما صدر لى كتابان مهمان فى تخصصى الدقيق هما: «دراسة السمع والكلام»، وترجمة لكتاب «مدخل إلى التصوير الطيفى للكلام»، علاوة على كتاب «الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية»، وهو أول كتاب يفتح الطريق لهذا الاختصاص فى السياق المعرفى العربى.

ولعل من أهم منجزات هذه الحقبة إسهامى فى الجدل العلمى الساخن آنذاك عما سمى بـ«الحداثة»، وتوثيق صلتى بثلة فاضلة من أهل العلم، من بينهم الدكتور عبدالله الغذامى وعبدالمحسن القحطانى ومحمد يعقوب تركستانى وعالى القرشى وحلمى خليل.

■ عملت رئيسًا لقسم «الصوتيات» فى الخرطوم بمخاطبة من جامعة الدول العربية.. كيف كانت هذه التجربة؟

- إثر صدام عنيف علت فيه الأصوات، دخلت غرفة مكتبى لجمع أوراقى والانصراف، فسمعت رنين الهاتف والمتكلم يعرّفنى بنفسه: «أنا مدير معهد الخرطوم الدولى للغة العربية، وأريد أن نلتقى»، فكان اللقاء ثم السفر بعدها إلى الخرطوم، أولى محطات اغترابى بعد مفارقتى «دار العلوم».

قُمت هناك على إدارة قسم «الصوتيات»، ودرّست لبضع عشرات من الجنسيات من مختلف أرجاء الأرض، وأشرفت على عشرات البحوث فى العربية والدراسات التقابلية، وكانت من أخصب سنوات العمر قراءة وبحثًا وتدريسًا ومشاركة فى المؤتمرات المحلية والقطرية، فاتسعت دائرة علاقاتى لتشمل كثيرًا من صُناع المشهد العلمى فى الجزائر وتونس والسعودية وبلاد أخرى كثيرة.

هناك أيضًا واصلت الاشتغال على أبحاثى، وكتبت واحدًا من أهم كتبى: «فى النص الأدبى: دراسات أسلوبية إحصائية»، وعددًا من أهم المراجعات لأعمال كمال أبوديب وعبدالصبور شاهين ومحيى الدين رمضان وصلاح فضل. ومن الخرطوم كان ارتحالى إلى الكويت، المحطة الأخيرة فى رحلة الاغتراب.

■ أنت عضو مجمع اللغة العربية الليبى.. فلماذا لست عضوًا فى «مجمع الخالدين للغة العربية» فى مصر؟

- أنا بحكم التكوين والتربية فى كنف الوالد- رحمه الله- تعودت ألا أهتم كثيرًا بالميزة المستفادة من المكان أو المنصب، وتمكنت منى هذه العقيدة مع تقدم السن، وازددت بها اقتناعًا، فلم أسع فى مسيرتى إلى احتياز منصب أو الزحام والمغالبة على مكان.

المكانة وحسن السيرة والعمل على ما ينفع الناس يلازمك فى الحياة وبعد الممات، والسيرة أطول من العمر، وهى لك ولأولادك من بعدك. أما المكان فمثله مثل بيوت الكراء أو غرف الفندق، يمر المرء به ولا يستقر، والتترس به لا يغنى عن صاحبه شيئًا؛ وإلا فحدثنى عن حسين نصار وعزالدين إسماعيل وعائشة عبدالرحمن ورمضان عبدالتواب وشكرى عياد، وغيرهم الكثير من رءوس أهل العلم.

وبالنسبة لعضوية مجمع اللغة العربية الليبى، فقد شاء كرم أعضائه أن يبادروا بترشيحى من غير سعى منى، بل عن غير سابق معرفة شخصية بأكثرهم، وأن يُجمعوا على قبولى عضوًا فى مجلسهم الكريم، وأن أجد لديهم من الكرامة والتكريم ما يستوجب شكرهم، وهنا كان حقًا علىّ أن ألبى النداء، وأن أساهمهم فى حمل تلك الأمانة الغالية غير متوانٍ ولا مقصر.

■ كتبت مقالًا ترد به على «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا» للأستاذ محمود شاكر.. ما قصة هذا المقال؟

- لهذه الرسالة المهمة وردى عليها قصة جديرة بالرواية؛ فقد قُدِّر لى أن أعيش عقدىْ الستينيات والسبعينيات فى القاهرة، إبان طلبى للعلم فى «دار العلوم»، وإعدادى أطروحة الماجستير، واللذين تخللتهما حقبة الابتعاث إلى موسكو.

دُعيت غير مرة من زملاء وأصدقاء، منهم محمود الطناحى وعبدالحميد البسيونى- رحمهما الله- إلى الالتحاق بمجالس الشيخين العظيمين: «العقاد» و«شاكر». ولأسباب لا محلّ للإفاضة فى بيانها لم أجد فى نفسى ارتياحًا لذلك، وآثرت أن تظل العلاقة مقصورة على علاقة قارئ بكاتب.

قرأت الرسالة التى وسمها الأستاذ شاكر بعنوان: «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا» غير مرة، طربًا معجبًا بلسانه القرشى الصريح، ومتوقفًا بين الحين والحين فى قبول بعض ما تضمنته من أنظار بنيت على رؤية أحادية، لا يسوغ اعتمادها فى ظنى مفسرًا أوحد لحركة التاريخ وقصة الصراع بين الشرق والغرب.

وكان أن جمعنى فى الكويت مجلس ممتع بالصديق الأستاذ محمد أبوالمعاطى أبوالنجا- رحمه الله- وهو من العاملين فى هيئة تحرير مجلة «العربى»، وجرى ذكر الشيخ ورسالته، فأفضيت له ببعض ما كان فيه تحفظ منى، فقال لى: «ولم لا تحرر رأيك هذا كتابة وتنشره فى مجلة سيارة مثل (العربى)؟»، فقلت له: «لا أجد فى نفسى حماسة للنشر، ثم إن للأمر عقابيل قد تكون غير حميدة؛ فللشيخ تلاميذ ومريدون كثر، وبعضهم من أحب الناس إلىّ، وربما ساءهم ذلك، إن فُهم الأمر على غير الوجه الذى أردت».

قلت له أيضًا: «وإنى لأعد نفسى من خُلَّصِ تلاميذه وأشدهم إعجابًا به، وإن لم أكن من جلسائه، فمفهوم التلمذة عندى لا يلتبس بالعصبية، ويسمح لى عند الاقتضاء بفسحة للخلاف مع أساتذتى وشيوخى، ثم إنك تعلم ويعلم الناس أن الشيخ شديد السطوة، وأن له قلما فَرّاسا ولسانًا فاتكًا، وما أغنانى عن التعرض لمثل ما تعرض له أخى وصديقى عبدالغفار مكاوى- رحمه الله- حين ألقت به غضبته البريئة فى طريق الشيخ، فناله منه ما ناله من قوارص الكلم».

غير أن «أبا المعاطى» ما زال بى حتى زيّن لى المخاطرة، وأجاد الولوج إلى ذات صدرى، وهو القاص المحترف، بحديثه عن أداء الأمانة وإبراء الذمة، فكتبت الرد الصريح احتسابًا لوجه الله وما أعتقده حقًا، واتخذ طريقه للنشر على يده، وفيه إعظام خالص للشيخ الجليل، غير ملبوس بإدهان ولا شبهة نفاق.

ولقد علمت أن المجلة قد تلقت تعليمات مشددة بنشر ما قد يأتى من رد للشيخ، والتنبيه إلى ذلك على الغلاف. لكن الشيخ لم يبعث برد، وحدثنى أخى الراحل الدكتور محمد حماسة أنه قرأ مقالى بتكليف من الشيخ على الحضور فى مجلسه، وأن الشيخ الجليل ما عبس ولا بسر، وإن بقى مستمسكًا بما أداه إليه اجتهاده.