الفيلسوف على حرب: لا مجتمع دون سُلطة.. والمثقفون العرب أثبتوا جهلهم المركب بأنفسهم وبالواقع وبالأفكار

- التفكير فى الواقع المعقد والمزدوج بعقل أحادى مآله إقصاء الآخر واستئصاله

- الانفتاح الفكرى والتواضع الوجودى والفكر المركب والعقل التداولى.. أربعة عناصر تمثل عدتى الفكرية

- المجتمع الرقمى يفرض تحديات كبرى على الإنسان من النواحى الفلسفية والأنثروبولوجية واللا هوتية

- المثقف المقاوِم لا يحسن سوى انتهاك ما يدعو إليه ويجهل مآلات أفكاره

- التقوقع داخل هوية صافية ومغلقة مطلب فاشى.. ومحمد صلاح نموذج للهوية المركبة

- السيسى أنقذ مصر من مصير إيران تحت حكم الإخوان.. والاصطفاف الشعبى والإعلامى مع موقفه من تهجير الفلسطينيين أمر إيجابى

يُعد الفيلسوف والمفكر اللبنانى على حرب أحد أبرز الأسماء فى الفكر العربى المعاصر، فمنذ عقود يعمل على مشروع نقدى قوامه تفكيك المسلّمات السائدة، سواء فى الفلسفة أو الفكر الدينى أو السياسة عبر مؤلفاته المتعددة، مثل «نقد النص» و«أوهام النخبة»، وغيرهما من الأعمال البارزة التى تتأمل فى الواقع المعاصر بالاستناد إلى عدة فكرية ومنهجية تمزج بين التفكيك والنقد وإعادة تأويل المفاهيم السائدة، ساعية إلى كشف تناقضات الخطابات الكبرى وتفكيك بنيتها.

فى أعماله الأخيرة، بات الفيلسوف اللبنانى أكثر اقتناعًا بأن «الإنسان هو المشكلة»، وأن قرونًا من الصراعات والحروب والاختلافات على أسس مذهبية وأيديولوجية تعود فى جوهرها إلى قصور فى فهم الإنسان لذاته، التى بالغ فى تقديرها إلى حد جعله يرسّخ أوهامه حول تفوّقه وامتلاكه الحقيقة المطلقة، بينما هو فى الواقع أسير نزواته وعصبياته التى تتغلب على العقل والمنطق.

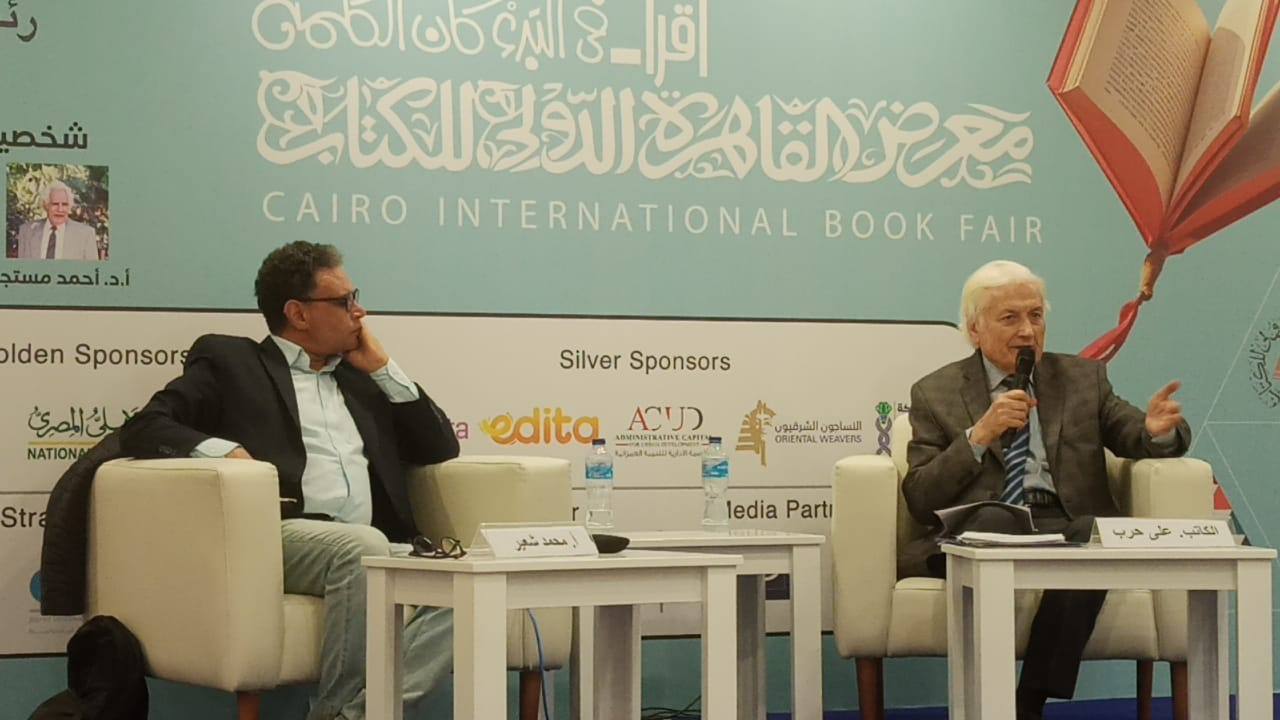

من هذا المنظور، جاءت كلمته المطوّلة التى ألقاها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الأخيرة، كما عكس هذا التوجه كتاباه الصادران هذا العام؛ ففى «الأممية الشيعية إلى أين؟ كلمات تصنع الانهيار الحضارى» كيف أسهمت بعض المفردات والشعارات، مثل «المقاومة» و«ولاية الفقيه»، فى تشكيل مأساة لبنان وانهياره الحضارى، مسلطًا الضوء على استخدامها باعتبارها أدوات لتحقيق أهداف سياسية ودينية. وفى كتابه الثانى «إنسانيتنا تفضحنا: نحن ضحايا مشاريعنا الأصولية»، يناقش أن الإنسان هو فى الأساس ضحية أصولياته الاصطفافية، ما يستدعى إعادة النظر فى مفهوم الإنسان نفسه لجعل العالم أقل عنفًا واضطرابًا.

فى هذا الحوار، نناقش مع «حرب» رؤيته لفكرة «الإنسان هو المشكلة» باعتبارها مدخلًا لفهم التحولات الفكرية والعالمية الراهنة، كما نتطرق إلى رؤيته لدور المثقفين العرب، بين الأمس واليوم، فى مقاربة الأزمات الفكرية والسياسية، ومدى قدرتهم على إعادة تأطير الإشكاليات الكبرى التى تواجه مجتمعاتنا.

■ فى أطروحاتك الأخيرة، سواء فى ندوتك بمعرض الكتاب أو فى كتابك «الإنسان على المحك» تركز على فكرة أن «الإنسان هو المشكلة».. ما الذى قادك إلى هذا التصور؟

- يتسم تصرفنا بصفتنا بشرًا بمركزية مفرطة، سواء فى علاقتنا بالطبيعة أو فى رؤيتنا لأنفسنا. هناك خطان أساسيان يجب كسرهما؛ الأول هو مركزية الإنسان تجاه الطبيعة، التى ترتكز على فكرة أننا «أشرف المخلوقات»، كما ورد فى النصوص الدينية التى تحدثت عن تسخير الكون للإنسان أو حتى فى الفلسفة، ففلاسفة كبار اعتبروا الإنسان سيد الطبيعة ومالكها، لكن النتيجة كانت خراب الأرض.

فى الواقع، لسنا الأشرف، نحن الأذكى والأقوى، ولكن هذا لا يجعلنا مركز الوجود. نحن جزء من عالم الطبيعة، ولسنا كائنات فوقه، ومن ثم فإن مسئوليتنا ليست استنزاف الطبيعة، بل حمايتها ورعايتها. علينا أن نفهم أن علاقتنا بالطبيعة علاقة ثقافية، تقوم على الحماية والتجميل وليس التشويه. المفارقة أننا اليوم انتقلنا من حماية أنفسنا من الوحوش إلى محاولة حماية الحيوانات من وحشية الإنسان.

الخط الثانى هو نرجسية الهوية، سواء القومية أو الدينية، فكل طرف يميل إلى اعتبار ذاته الأهم والأرقى. الغرب يتهم الآخرين بالتخلف، والمسلمون يرون غيرهم «دار كفر»، والبعض يتحدث عن «الشيطان الأكبر». لكن فى الحقيقة، ما يجمع البشر أكثر مما يفرقهم، والمصائر والمصالح أصبحت متداخلة؛ لدرجة أن أى نزعة انعزالية لم تعد ممكنة. لذا طرحت فكرة «العقل التداولى»، لأن العالم اليوم لم يعد مكانًا للأفكار النمطية أو الهويات الصافية، بل فضاء للتداخل المستمر.

نحن بحاجة إلى كسر هذه النرجسية، سواء الفردية أو الجماعية، لأن الإنسان ظل يتعامل مع ذاته وكأنه كائن مقدس، معصوم، متعالٍ، فى حين أن هذا التصور ذاته هو المشكلة.

■ كيف يمكن تجاوز هذه النرجسية التى أشرت إليها؟

- لا طريق واحدًا أو نهائيًا لهذا الأمر. كل ما أطرحه هو فتح الإمكانات أمام التفكير، وليس تقديم «حقيقة» نهائية. التفكير طاقة نمتلكها، ونحتاج إلى إعادة تفعيلها باستمرار. لا أرى نفسى معلّمًا للحقيقة، بل أحاول أن أطرح أسئلة تدفع الآخرين للتفكير.

من هنا، أعود إلى فكرة التأويل. النصوص، سواء كانت فلسفية أو دينية، تحمل فى داخلها طبقات من المعانى. أى كلمة تحمل أكثر مما يبدو على سطحها. ولهذا، التأويل هو كشف لما هو محجوب داخل النص، وما لم يُفكَّر فيه. وهذه العملية لا تنتهى، لأن الفكر ليس كيانًا مغلقًا، بل فعلًا متجددًا باستمرار.

■ تنطلق فى كثير من أفكارك ورؤيتك للعالم من العِدة النظرية لما بعد الحداثة.. إلى أى مدى تعتقد أن هذا المنظور يمكن أن يساعد فى فهم واقعنا اليوم؟

- ما بعد الحداثة يتيح الانفتاح على مناطق معتمة فى الفكر، مناطق تم تحييدها أو تجاهلها لأنها تزعزع اليقينيات الراسخة. التفكيك ما بعد الحداثى لا يتوقف عند حدود التفسير أو التأويل، بل يتجاوزه إلى كشف التناقضات الداخلية التى لم يتم التفكير فيها أصلًا.

خذى مثلًا الخطاب السائد حول الاستعمار؛ هناك من يدين الغرب على ماضيه الاستعمارى، لكنه يغفل أن الحضارة الإسلامية نفسها مارست أشكالًا من التوسع والهيمنة. هذه ليست محاولة لإدانة أحد، بل لكسر التصورات الاختزالية التى تضع طرفًا فى موقع الضحية المطلقة والآخر فى موقع الجلاد الأبدى. مثال آخر، تصنيف كل من ينتقد «المقاومة» على أنه عميل أو خائن، وتُغفل حقيقة أن هذه المقاومة نفسها تخضع لمنطق الدول والمصالح، وليست مشروعًا مطلقًا للتحرير. هذه المساحات المغفَلة هى ما يضىء عليه التفكيك.

أحد الانتقادات التى تُوجَّه لما بعد الحداثة أنها تُعتبر ارتدادًا لما قبل الحداثة، وكأن تفكيك العقل التنويرى يعنى العودة إلى اللا عقل. لكن المسألة ليست كذلك. الحداثة نفسها استنفدت كثيرًا من أطروحاتها، ومن هنا تأتى الحاجة إلى تجاوزها، لا بالعودة إلى الوراء، بل ببناء أطر جديدة أكثر مرونة لفهم الواقع.

اليوم، لم يعد التصور التقليدى للمجتمع قائمًا على ثنائية النخبة والجمهور، أو الحاكم والمحكوم. التكنولوجيا ومنصات التواصل فتحت المجال لما يمكن أن نسميه «الفاعل»، لم يعد المواطن مجرد متلقٍّ ينتظر دوره كل أربع سنوات ليصوت، بل أصبح قادرًا على التدخل، التأثير، وإنتاج المعرفة. لم يعد الواقع مجرد انعكاس للحقيقة، بل أصبح نصًا متحولًا، يُعاد تشكيله باستمرار. وهذا بالضبط جوهر ما بعد الحداثة، ألا نكتفى بفهم الواقع، بل أن نخلق واقعًا جديدًا.

لذلك فإن عدتى الفكرية تقوم على أربعة عناصر أساسية؛ الانفتاح على مختلف التيارات الفكرية والتفاعل النقدى معها بدلًا من الانغلاق داخل منظومة فكرية واحدة، والتواضع الوجودى الذى يقوم على إدراك محدودية المعرفة البشرية والتخلى عن الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، والفكر المركب للواقع المعقد الذى يتجاوز النظرات التبسيطية ويعترف بتشابك العوامل التى تشكل الواقع، ما يستلزم تحليلات متعددة الأبعاد، وأخيرًا العقل التداولى الذى ينطلق من أن الفكرة الفعالة ليست تلك التى تصح بذاتها وإنما تلك التى تثبت قابليتها للتداول والتفاعل ضمن المجتمع، ما يمنحها شرعيتها ويجعلها قادرة على التأثير.

■ فيما يخص مراجعة إرث التنوير، كانت المجتمعات التى تبنت لواء العقلانية والتنوير هى نفسها التى شهدت أكبر التناقضات، فكيف تفسر ذلك؟

- صحيح أن الدول التى رفعت شعار العقلانية والتنوير، هى نفسها التى تواجه اليوم مظاهر تناقضية حادة. على سبيل المثال، نجد فى المجتمعات الغربية ظواهر مثل تفشى العزلة، واضطرابات الهوية، والتناقض بين الدعوة إلى الحرية الفردية وبين الممارسات الاجتماعية التى تتجاوز أحيانًا حدود العقلانية ذاتها.

ربما يعود السبب إلى أن التنوير، رغم قيمه العقلانية، لم يكن مشروعًا مكتملًا، بل كان دائمًا فى حالة صراع مع نوازع أخرى داخل الإنسان والمجتمع. العقلانية قد توفر أدوات لفهم العالم، لكنها لا تلغى التعقيدات النفسية والاجتماعية التى تحكم البشر.

نحن ننسى أن الإنسان فى الأصل ليس عقلًا، الهوى هو الأصل، أى أن الإنسان بصفته ذاتًا راغبة يدخل فى شبكة تبدلات مستمرة. ولذلك، فإن الأفكار، مهما كانت قوية أو متماسكة، لا تبقى ثابتة عند تطبيقها، بل تخضع لعمليات الشرح، والتفسير، والتأويل، والتفكيك، والتحويل. كل فكرة تحتاج إلى أن تتحول كى تنتشر، والفكرة تتغير، وصاحبها يتغير، وعلاقته بالواقع تتغير كذلك. وهذا ما أسميه «الفارق التحولى»، إذ لا توجد فكرة تظل كما هى عند انتقالها إلى الميدان.

على سبيل المثال، حين يتم تحويل رواية إلى فيلم سينمائى، فإنها لا تبقى كما هى، بل تصبح قراءة جديدة تكتشف أبعادًا جديدة لم تكن واضحة من قبل. الفلسفة والتاريخ كذلك، كلاهما يخضعان لهذا المنطق؛ إذ إن الأيديولوجيات الكبرى، مثل الرأسمالية، والاشتراكية، والقومية، والتنوير، لم تبقَ على حالها عند التطبيق، بل تعرضت لتحولات عميقة. حتى الأديان، التى جاءت باعتبارها مشاريع إصلاحية، لم تسلم من التفسير والتغيير مع الزمن، لأن الإنسان هو رغبة، وصراع، وتحولات متواصلة.

■ برأيك، كيف أسهمت نزعة تقديس المثقفين العرب، بمختلف توجهاتهم، للفكرة المجردة فى حالة التخبط التى نشهدها فى الواقع الراهن؟

- كشف المثقفون العرب عن جهل مركب بالواقع، فهناك نموذج المثقف «المناضل»، وهو فى رأيى نموذج مستنفد. كان هذا المثقف يرى نفسه صاحب الحقيقة المطلقة، سواء كانت اشتراكية، قومية، أو حتى إسلامية، لكنه فى النهاية سقط فى فخ الأيديولوجيا المغلقة، التى تحوّله من ناقد إلى داعية. المشكلة أن هذه الأيديولوجيات أنظمة مغلقة تمزج بين الدينى والشُمولى.

معظم المثقفين تصرفوا بصفتهم مناضلين؛ إذ فهموا الحرية بوصفها نقيضًا للسلطة، بذلك شهدوا على جهلهم المركب بأنفسهم وبالواقع وبالأفكار، فأى مجتمع لا يمكن أن يوجد دون سلطة. فما المشكلة إذن؟ إذا كان لا بد للإنسان أن يمارس السلطة، فكل شخص يصنع سلطته الخاصة. المثقف ليس مجرد مناضل. المثقف الحقيقى هو الذى يعمل فى مجال المعرفة، سواء كان فى علم النفس، الاقتصاد، الفلسفة، الأدب، الفن، الصحافة، أو أى ميدان آخر. عليه أن يكون مبدعًا، خلاقًا، ليكون له دور حقيقى. إذا كان مبتكرًا، يصبح فاعلًا.

بمجرد أن يكون الإنسان خلاقًا، فإنه يلعب، لأن الخلق نفسه عملية لعب. أنا أقول إن الحقيقة ليست مجرد معطى نمتلكه، بل واقعة نخلقها. حين أخلق واقعًا جديدًا، أكون مبدعًا فى مجال عملى، وحين أدعى امتلاك الحقيقة، فأنا فى الواقع أصنع حقيقة وألعب بها فى الوقت ذاته. والحرية تنطبق عليها القاعدة ذاتها: لا بد أن يصنع الإنسان صوته الخاص، فإذا لم تكن لديه أفكار جديدة تفيد المجتمع والسياسة، فلن يكون له أثر.

والوجه الآخر للجهل بالواقع المجتمعى هو جهل المثقف المناضل بنفسه؛ إذ هو فيما يطالب بالحرية إنما يستبد بأفكاره عبر تهويماته الطوباوية وتشبيحاته المثالية ويقع ضحيتها.

والوجه الثالث للجهل يتعلق بالواقع العالمى، فلم تعد هناك هويات صافية أو مجتمعات متجانسة، فالبشرية تنخرط فى واقع كوكبى كونى، تتداخل فيه المصائر بقدر ما تتشابك المصالح، والذى يضر اليوم فى مكان ما سوف يرتد عليه الضرر عاجلًا أم آجلًا.

أذكر مرة أننى التقيت طبيبًا فى عمّان، وقد طلب رؤيتى بعدما قرأ كتابى «نقد الحقيقة». فى العادة، الجميع يتحدثون عن كونهم «حراسًا للحقيقة» أو «شهودًا عليها» أو حتى «شهداء» من أجلها. لكنه قرأ كتابى، الذى انتقدت فيه المفهوم الجامد للحقيقة. جاء إلىّ فى الفندق وقال لى إنه أراد رؤيتى لأنه وجد فى الكتاب طرحًا مختلفًا عن تلك الرؤى الأيديولوجية المسبقة التى تحوّل الحقيقة والحرية والاشتراكية إلى أقانيم مقدسة لا يمكن مساءلتها. ما أعجبه هو أننى لم أكن مثقفًا مناضلًا، بل شخصًا يقدّم رؤية فكرية قابلة للنقاش، وهو ما يختلف عن الموقف المسبق الذى يحمله معظم المثقفين التقليديين.

■ إذن أنت ترى أن التمسك والدعوة إلى هوية نقية ومحددة سلفًا هو نوع من الانغلاق أو النضال غير المجدى.

- المطالبة بالتقوقع داخل هوية صافية، مغلقة، ومحددة سلفًا هو طلب فاشى. لا شىء فى العالم محض أو خالص؛ الهويات دائمًا فى حالة تفاعل وتشابك، والتنوع هو طبيعة الوجود الإنسانى.

ولأتوقف عند نموذجين فى التعامل مع الهوية، المثقف العربى الهائج فى المشرق والمغرب، أو فى مكان إقامته فى الدول الغربية، مطالبًا على سبيل المثال لبنان بالانخراط فى حرب المساندة لغزة، وكانت النتيجة لهذه الحرب أن تحولت بعض مدن لبنان وقراه على شاكلة غزة، أشلاء وركامًا.

مقابل هذا النموذج الذى يتخلى عن عقله النقدى، ليمشى، كما الأنعام، فى ركاب محور المقاومة، هناك النموذج الذى يمثله محمد صلاح، لاعب الكرة الشهير. لقد أُخِذ على محمد صلاح بأنه فى حرب الطوفان كان ضد العنف من الجانبين؛ إسرائيل وفلسطين. ولهذا اتُهم بأنه تنكر لهويته وأصوله. وهذا مثال فاضح على أن المثقف لا يرى وسط الرؤية، أى لا يرى الوجه الآخر للمسألة، وهو أن محمد صلاح لم يعد مصريًا بل هو الآن ذو هوية تعددية مركبة، إنه ذو أصل مصرى ولكنه أيضًا بريطانى، فهناك نجح وأبدع ولمع نجمه، ولذا فهو يتصرف على هذا الأساس، فهو جزء من منظومة متعددة الأبعاد، تجمع بين انتمائه المصرى ووجوده فى المجتمع البريطانى.

ولكن المثقف يرى بعين حولاء ويمشى على قدم عرجاء بقدر ما هو ذو يد بتراء، والتفكير فى الواقع المتعدد والمعقد أو الملتبس والمزدوج بعقل أحادى مآله الفاشية بوصفها إقصاء الآخر واستئصاله.

■ هل يعنى النجاح فى مجتمع متعدد الثقافات التخلى عن أى موقف أخلاقى تجاه قضايا عادلة بحجة الانتماء لهوية مركبة؟

- أنا أتفق مع ما قاله محمد صلاح بأن جميع القتلى ضحايا، حتى اليهود الذين سقطوا كانوا ضحايا الأصوليات والصراعات. لذا، من الطبيعى أن يُراعى الإنسان الدولة التى يقيم فيها، وأن يسعى إلى تحقيق التوازن بين انتماءاته دون أن يُحمَّل مسئوليات غير منطقية أو يُطالب بما لا يتناسب مع واقعه.

كما أننى، من جهتى، أدافع عن فرنسا لأن جزءًا من هويتى فرنسى، وأؤمن بأنه إذا تراجعت فرنسا عن مناهضة الأصوليات، فسأشعر، بصفتى لبنانيًا، بالتهديد والخطر. الإسلام أيضًا يشكل طبقة من وعيى، لكنه ليس المحدد الوحيد لهويتى، فهو تراثى وليس متراسى.

■ يقودنى ذلك إلى الحديث معك عن ثنائية العرب والغرب.. إلى أى مدى تعتقد أن استمرار هذه الثنائية قد أعاق قدرة العرب على إنتاج رؤية حضارية مستقلة؟ وهل ترى أن تجاوزها اليوم ممكن؟

- ثنائية العرب والغرب أثيرة لدى المثقفين العرب على اختلاف اتجاهاتهم الأيديولوجية وحقول عملهم المعرفية، يستوى فى ذلك الفيلسوف، والقومى، والاشتراكى، والعلمانى، والإسلامى. الكل تعاملوا مع الغرب بوصفه الغازى والمستعمر أو المستغل والناصب. ناهيك عن المفردات التى تعيدنا إلى العصور الوسطى، كمفردات الكافر والصليبى، فضلًا عن المصطلحات الجديدة التى تتهم الغرب بالأبلسة، كالشيطان الأكبر أو الشر المحض.

ولكن ماذا كانت الحصيلة بعد قرنين من مقارعة الغرب، بوصفه الخصم أو العدو الوجودى والتاريخى، الحضارى والدينى؟ لقد ارتدت علينا فشلًا حضاريًا فى أكثر مناحى الحياة، وارتدت علينا حروبًا أهلية تمزق غير مجتمع عربى. وهكذا لقد أردنا مقارعة الغرب فإذا بنا نستنجد به لحل مشكلاتنا.

نحتاج للخروج من هذا المأزق أن نغير طريقتنا فى التفكير ورؤيتنا لذواتنا وللعالم، على سبيل المراجعة النقدية. وما أراه فى هذا الخصوص أن ثنائية العرب والغرب هى ثنائية مزيفة. على المستوى الحضارى، نحن أصبحنا غربيين منذ زمن، فى أدواتنا وأجهزتنا وأسلحتنا وأسباب معاشنا ووجوه عمراننا، كما فى أنماط الإنتاج وأساليب الاستهلاك، حتى فى مجال الأفكار تدفعنا نرجسيتنا الثقافية للسطو على المعارف التى تنتج فى البلدان الغربية لنسبتها زورًا وبهتانًا إلى القرآن والإسلام، ولا أبالغ إن قلت بأنه لو تجردنا فى حياتنا مما أفدناه من الغرب الحديث لما بقى سوى الطقوس والعادات والنماذج البائدة.

وعلى المستوى المعرفى، لقد ألهتنا ثنائية العرب والغرب عن الانخراط فى صناعة الحضارة، لأنها شلت طاقتنا على الخلق والإبداع أو على التطور والتجدد فى مواجهة التحديات الجسيمة والتحولات الهائلة. ومكمن العلة هنا أننا غلّبنا الاعتبارات الأيديولوجية، الدينية أو القومية، على اللغة المفهومية والصناعة المعرفية، فانزلقنا إلى تجنيس أو تعريب أو أسلمة العلوم والفلسفات فيما هى حقول معرفية عابرة لحواجز اللغات والانتماءات والثقافات.

وعلى المستوى الاستراتيجى، كانت النتائج هنا كارثية، من جانب من أرادوا منا مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة من خلال مقولة الدم يغلب السيف أو البطولة تغلب الدبابة أو الطائرة. مثل هذه الثنائية كلّفت لبنان أثمانًا باهظة فى الأوراح، آلاف القتلى والجرحى.

حتى على المستوى المفهومى، نحن إزاء مفاهيم خادعة ومضللة، إذ لا يوجد شر محض أو خير أقصى، نحن نتهم الغرب بالأبلسة. ولكننا لا نرى وسط الرؤية، لأننا لسنا ملائكة، فالعرب قد استعمروا العالم القديم، لغة وعقيدة، باسم الله والقرآن.

الخروج من المأزق يقتضى كسر الثنائيات الضدية سواء على المستوى القومى أو الدينى أو الثقافى والحضارى، لأن ذلك سوف يحول الهويات إلى خنادق رمزية ومتاريس فكرية، تترجم على الأرض كل ما تعانيه البشرية من الفظائع والكوارث.

■ لنتوقف عند المستوى الاستراتيجى للمسألة.. إلى أى مدى برأيك أسهم المثقفون العرب من خلال تبنيهم شعارات المقاومة فى تكريس واقع الهيمنة الإقليمية؟

- معظم المثقفين العرب تصرفوا بصفتهم مقاولين أو متعهدين وأحيانًا مرتزقة فيما يخص الموقف من شعارات المقاومة والتحرير أو الممانعة والمساندة. كلهم ألقوا سلاح النقد وعطلوا ما به يتميز الكائن البشرى؛ القدرة على التفكر والتأمل والتبصر. كلهم تصرفوا كقطيع وراء شعار المقاومة، مع أن حزب الله ما كان يومًا مقاومًا، فالمقاومة كما يفترض هى أداة ووسيلة تحرير بلد على المستوى الوطنى، ما حصل فى لبنان كان على العكس تمامًا، البلد صاحب النموذج الحضارى الناجح والجذاب كان هو الرهينة، سخّرته المقاومة لترجمة استراتيجية إيران التوسعية فى العالم العربى أو لتبقى لاعبًا فاعلًا على الساحة الدولية، ولذلك كانت النتيجة أن تحول إلى ساحة مفتوحة للعصابات والميليشيات والمافيات التى تنتهك حدوده وتعبث بأمنه وتنهب أمواله وتهدر ثرواته وتدمر على نحو منهجى مؤسسات الدولة ومرافقها.

المثقف المقاوم لا يُحسن سوى انتهاك ما يدعو إليه لكى يتواطأ مع من يدعى محاربته، ولا يعرف معنى ما يقول لأنه يجهل مآلات أفكاره، ولا يرى وسط الرؤية لأنه يفكر بالمقلوب، وهذا ما يفسر كيف أننا نعود إلى الوراء كى نحصد الأسوأ والأخطر والأبشع.

■ تحدثت عن نجاح الصين وتأهُلها لتكون الحضارة المقبلة، فما العوامل الجوهرية برأيك التى أسهمت فى هذا الصعود، ولماذا لم تستطع المجتمعات العربية تحقيق مسار مماثل رغم امتلاكها مقومات حضارية وتاريخية؟

- نجاح الصين يرجع إلى قدرتها على تحقيق توازن بين حرية السوق والمركزية الحزبية دون تبنى الديمقراطية، لأنها لم تعتبرها شرطًا حتميًا للتقدم. فى المقابل، لا يزال المثقفون العرب متمسكين بأفكار جامدة يعتقدون أنها حقائق مطلقة، رغم أن الأفكار مثل الحرية والديمقراطية هى أدوات ديناميكية تتشكل وفقًا للسياقات المختلفة.

لماذا لم يتمكن العرب من تحقيق نموذج مشابه لما فعلته الصين؟ تكمن المشكلة جزئيًا فى طبيعة السجالات التى استنزفتنا، خاصة تلك التى تدور حول ثنائية الإسلام والغرب، وهى سجالات لم تشغل المفكرين الكبار فى تاريخنا بنفس الحدة. لقد أصبحت هذه الثنائية ملهاة فكرية، أبعدت المثقفين العرب عن إنتاج أفكار جديدة تتجاوز هذا الاستقطاب العقيم، وتفتح أفقًا لرؤى قادرة على كسر الجمود والانطلاق نحو المستقبل.

■ هل معنى ذلك أنك تُحمّل المثقفين مسئولية الإخفاق؟

- بدرجة كبيرة يتحمل المثقفون جزءًا كبيرًا من المسئولية، فبدلًا من الانشغال بابتكار تصورات جديدة، انغمسوا فى جدالات لا تنتهى حول «أزمة العقل العربى» و«نقد العقل العربى»، وكأن هناك عقلًا عربيًا متميزًا عن غيره. فى الواقع، لا يوجد عقل عربى أو غربى أو إسلامى، بل هناك عقل إنسانى يخضع للتحليل والنقد، وبدلًا من البحث عن حلول عملية، ظل المثقف العربى يدور فى حلقات مفرغة من النقد دون أن يطرح بدائل حقيقية، لقد ظل المثقف العربى ينفى الوقائع لتصح أوهامه، وهو ما جعل الوقائع تفاجئه دومًا.

من جهة أخرى، لا ينبغى أن نعوّل على فكرة «البطل المنقذ» الكلاسيكية، لأن المجتمعات الحديثة أكثر تعقيدًا وتداخلًا، ولم يعد هناك مركز واحد يتحكم فى كل شىء. الحاكم اليوم لا يُنتظر منه أن يكون مخلصًا فرديًا، بل أن يفتح المجال أمام التفاعل والتطور فى كل القطاعات.

المجتمع اليوم لا يمكن أن يُقاد بنفس الطريقة القديمة، أن يأتى قائد واحد وينقذ الأمة. لم يعد ذلك ممكنًا، لأن كل قطاع له دوره، والحاكم، فى أحسن الأحوال، هو من يتيح الفرص ويضع الأسس التى تسمح للمجتمع بالتقدم فى كل المجالات.

■ هناك من رأى فى أحمد الشرع فى سوريا نموذجًا لدور «المخلص»، كما قُدّم الرئيس السيسى عقب ٣٠ يونيو باعتباره المنقذ من الفوضى والانهيار فى مصر. هل يمكن اعتبار ذلك تعبيرًا عن استمرارية الحاجة إلى قائد فردى منقذ؟ أم أنه يعكس سياقات سياسية خاصة فرضت ظهور مثل هذه الأدوار؟

- إذا تحدثنا عن مصر، يمكن القول إن الرئيس السيسى قام بدور محورى فى تجنيب البلاد مصير الدولة الدينية، فلو حكم الإخوان المسلمون، لكانت مصر اليوم أقرب إلى نموذج إيران، ولتطلب الخروج من هذا الوضع عقودًا. ومع ذلك، لا يعنى هذا أنه «مخلّص» بالمعنى التقليدى، بل إنه أدى دورًا فى ترسيخ استقرار مؤسسات الدولة وإعادة توجيه المسار السياسى نحو منظومة أكثر تماسكًا.

ومن الجيد اليوم أن نرى هذا الاصطفاف الإعلامى والشعبى خلف القيادة السياسية فى موقفها الواضح من قضية تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهو موقف الصمود والرفض القاطع لمثل هذه الأطروحات. هذا تعبير عن رؤية سياسية واستراتيجية تأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة والموقف العربى العام، وهو فى الآن ذاته تعبير عن وعى فى التعامل مع قضايا بهذا الحجم بناء على بحث وتحليل معمقين.

أما فيما يخص أحمد الشرع، فمن الصعب اعتباره انتصارًا للمشروع الإسلامى، إذ جاء صعوده فى سياق انهيار النظام الذى فقد حتى دعم جيشه. كما أن وصوله إلى السلطة كان مدعومًا من تركيا، التى رأت فيه أداة لتحقيق مصالحها الإقليمية، إضافة إلى توافق هذا الصعود مع بعض الحسابات الغربية التى رأت فيه مواجهة للنفوذ الإيرانى. لكن فى كل الأحوال، من المستبعد أن يعيد «الشرع» إنتاج تجربة الأسد، لأن الظروف الراهنة أكثر تعقيدًا ولا تسمح بترسيخ نموذج سلطوى مماثل. السؤال الحقيقى هنا: هل استخلص الشرع الدرس من فشل مشاريع الدول الدينية المتشددة؟ من غير الواضح بعد، لكن المؤكد أن السياقات الجديدة تفرض تحديات مختلفة عن السابق، تجعل أى تجربة مستقبلية غير قابلة لتكرار الصيغ القديمة.

■ هل ترى الفلسفة اليوم قادرة على التعامل مع إشكاليات الثورة الرقمية المنتظرة؟

- بالتأكيد المجتمع الرقمى يفرض تحديات كبرى على الإنسان، سواء من الناحية الفلسفية أو الأنثروبولوجية أو حتى اللا هوتية. المسألة ليست فقط فى الإمكانات التى يوفرها العالم الرقمى، وإنما فى كيفية استخدام هذه الإمكانات، وما إذا كانت ستؤدى إلى ولادة «طور جديد» من البشر، كما يقول البعض. تضعنا الثورة الرقمية أمام أسئلة جوهرية ما زالت موضع تفكير: هل يمكن أن ينشأ «إنسان رقمى» مختلف تمامًا عن الإنسان التقليدى؟ كيف ستؤثر هذه التحولات على مفاهيمنا عن الوعى والذات والإرادة الحرة؟ البعض يرى أن الذكاء الاصطناعى قد يتجاوزنا، بينما يرى آخرون أنه يفتقر إلى النية، والمشاعر، والوعى الذاتى، ما يجعله مجرد أداة متطورة وليس كائنًا حيًا بالمعنى الفلسفى العميق.

■ ما الأهمية التى يمثلها إلحاحك على أن المعرفة لا هوية لها، وأن العلوم الاجتماعية يجب أن تكون عابرة للحدود الثقافية؟

- إذا كنت تعمل فى المجال الاجتماعى مثلًا، ولا تمتلك معرفة متجددة، فلن يكون لك تأثير حقيقى. هناك مثقفون ومفكرون وعلماء اجتماع عرب يقولون: «نريد علم اجتماع عربيًا». لكن هنا يأتى التساؤل: لماذا علم اجتماع عربى؟ هناك ما يُسمى «الاجتماع الإنسانى» أو «الخبرة البشرية»، فالعلم لا هوية له.

خذ مثلًا النقد الأدبى، لا يمكن أن يكون هناك نقد أدبى مغلق على نفسه، بل يجب أن يكون قادرًا على إنتاج معارف جديدة، وحينها يصبح النقد الأدبى عالميًا. تمامًا كما أننى عندما أتبنّى نظرية نقدية لبول ريكور أو دولوز أو غيرهما، فإننى لا أتعامل معها على أنها تنتمى إلى هوية بعينها، بل باعتبارها جزءًا من المعرفة. حتى أرسطو حين قدّم أفكاره، لم يكن يفكر فى إطار هوياتى ضيق، وإنما فى إطار نظرى أوسع. النظرية تُعاد صياغتها وفق السياق الذى توضع فيه، لكنها لا تُختزل فى هوية محددة.

أما فى علم الاجتماع، فمن يبحثون عن «علم اجتماع عربى» فى النهاية يعيدون إنتاج نفس الأيديولوجيات الهوياتية التى تعيق التفكير الحر لدى المثقفين العرب. عندما يقول أحدهم «علم اجتماع عربى» أو «علم نفس عربى»، أسأله: ماذا تعنى بذلك؟ هل كان ابن سينا عندما تحدث عن النفس البشرية يُقدّم «علم نفس إسلاميًا»؟ وكذلك الفارابى. كانا يعتبران نفسيهما أصحاب عقل ومعرفة، وليسا دعاة لهوية مغلقة.