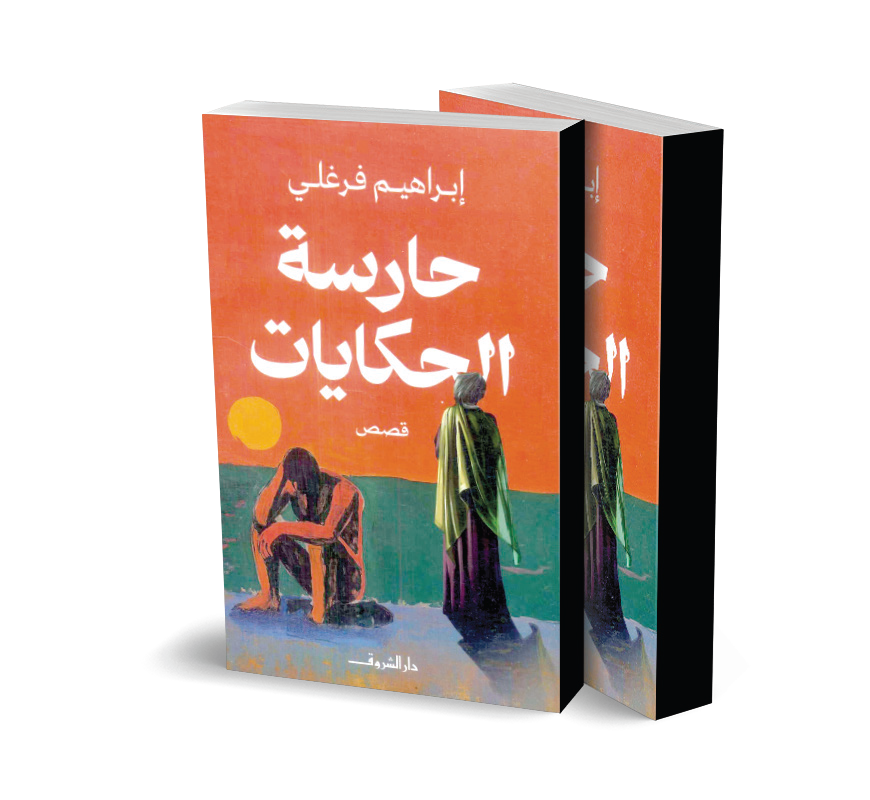

حارسة الحكايات..

إبراهيم فرغلى: تأثرت بنجيب محفوظ فكريًا ووجدانيًا.. لا تقنيًّا

- «قارئة القطار» سوداوية لأننى كتبتها خلال فترة اجتياح كورونا للعالم

- «بيت من زخرف» تواجه السذاجة الرومانسية للفصائل «المرتدية وشاح الثورة»

- الأدب العربى منتعش حاليًا.. وتجاربه تظهر تطورًا فى مسارات السرد الحديثة

يمكن وصف الروائى إبراهيم فرغلى بأنه «حارس» الأسئلة الوجودية، والمُلاحق الدءوب لظلال العبث والخواء فى حياة الإنسان، عبر مسيرته الإبداعية المليئة بالكثير من الأعمال الناجحة، مثل: «أبناء الجبلاوى»، و«جزيرة الورد»، و«سيرة ابن رشد»، و«قارئة القطار».

وفى أحدث إصداراته القصصية «حارسة الحكايات»، ينسج «فرغلى» عالمًا روائيًا متعدد المسارات، لكنه موحّد فى جوهره؛ وهو عالمٌ يبحث عن المعنى فى قلب الظلمة، ويستكشف تناقضات الوجود بلغةٍ تجمع بين الشعرية والعمق الفلسفى.

وفى محاولة لاقتحام الكون الإبداعى الذى شيده، أجرت «حرف» حوارًا مع إبراهيم فرغلى، تحدث خلاله عن عوالمه الروائية المتداخلة، والتيم الوجودية التى يعمل عليها، وكيف تترابط أعماله ضمن مشروع روائى واحد، رغم تنوعها الظاهرى..

■ «حارسة الحكايات» تبدو وكأنها خلفية لبعض كتاباتك السابقة مثل «قارئة القطار».. ما سر تمسكك بتيمة «الوجود والعدم»؟

- لا أعرف السبب على وجه التحديد. بعض القصص كُتب منذ فترة طويلة، وهناك ثلاث قصص بنيت عليها المجموعة، لأنى أحسست بوجود بعض المشتركات بينها، مثل: «قصر العزلة»، و«الأسود الجميل»، وأظن أن الثالثة هى «حارسة الحكايات»، وكانت فكرة مراجعة الذات أو التاريخ تقريبًا سمة عامة بينها أو مشتركة، ثم كتبت بقية القصص التى تصورت أنها تكمل مجموعة لها طابع وجدانى وفكرى متقارب. ولعل هذا الحس الوجودى الذى تشير إليه هو المشترك. بعض القصص كُتب بعد فترة وجيزة من انشغالى بمشروعات روائية أو ربما بأسئلة كنت مشغولًا بها فى روايات، ولعل ظلال تلك الروايات قد ظللت بعض أجواء القصص.

وأحيانًا أيضًا تكون هناك قصص عالجت فيها موضوعات تشغلنى، ولكنى قد أعود إليها مرة أخرى لإعادة النظر فى الأسئلة التى طرحت سابقًا فى سياقات مختلفة بعد مرور الزمن ومع مزيد من النضج السردى.

والقصص نفسها فتحت لى أبوابًا لتضمين فكرة الغربة أيضًا لدى بعض الشخصيات، والإحساس بالعزلة قد يكون شكلًا من أشكال الغربة، والبحث عن الذات فى مدينة غريبة أيضًا شكل آخر، لكن سؤال الاغتراب ليس بعيدًا عن فكرة مواجهة أشباح الماضى وأشباح الذات.

■ قصص المجموعة منفصلة متصلة وتدور حول المصائر والبصائر والتصالح مع العالم رغم عبثيته.. كيف فعلت ذلك؟

- القصص، أو ربما أغلبها، حاولت أن تتأمل فكرة مواجهة الذات، فى قصة «أشباح المغارة» مثلًا فكرة جنود مارسوا أخطاء استوجبت تعرضهم للسجن، ثم أطلق سراحهم لأجل مهمة مجهولة سرعان ما يتبينون أنها تتمثل فى مواجهة ضمائرهم أو ذواتهم، فى «مغارة غامضة مسكونة بالذئاب»، أو «امرأة من أقصى المدينة» نجد رجلًا يهرب من جريمة إلى نهاية العالم، لكن ضميره يظل أقرب إليه من أى مسافة، ويجد فى امرأة ما ملاذًا لكى ينفذ فكرته عن التطهر، وغيرها.

وهناك قصة مثل «مقابر الذاكرة» هى تأمل لفكرة وجود أشخاص فى حياتنا ثم غيابهم، ما معنى هذا الغياب؟ ماذا يبقى فى النفس منهم بعد الغياب وما سبب هذه اللعبة التى يمكن أن تكون من أكثر ما يمر به الإنسان بؤسًا؟

وأظن أن أغلب القصص عمومًا تقدم محاولات الهروب من الذات فى حالات إنسانية مختلفة، وسياقات مختلفة أيضًا. وهذه الفكرة من أكثر ما يمكن أن يتعرض للمراوغة من الذات تجاه نفسها.

هل تفضل النفس البشرية أن تكذب على ذاتها؟ هذا سؤال مطروح فى أغلب القصص، ونحن نعيش فى مجتمعات تحب النفاق أكثر من مواجهة الحقائق، وأحيانًا ترفع شعارات مثالية لكنها لا تراجع نفسها لتتأكد من مدى اتساق هذه الشعارات مع إمكانيات الفرد أو الجماعة. وربما فضلت تغليف القصص بلمسة من الغموض للتماهى أيضًا مع فكرة غموض النفس البشرية حتى على أصحابها. بشكل أو بآخر.

■ منذ روايتك «أبناء الجبلاوى» وهناك تقاطع ما مع سرديات نجيب محفوظ.. هل تأثرت به؟

- طبعًا نجيب محفوظ له أثر كبير علىّ، كقارئ أولًا، وفى محاولات إعادة قراءاتى له مؤخرًا، أتبين مجددًا الكثير من قدراته الفنية والفكرية التى يبدو أننى لم أنتبه لها بالشكل الكافى فى القراءات المبكرة. لكن أثره الكبير يتمثل فى الأفكار التى يطرحها، خصوصًا الأفكار الوجودية وسؤال الإنسان عن معنى حياته، ثم فى قدراته على منح النصوص طبقات تتراكم تحت الطبقة السردية، فتتبين بعد قراءة أكثر تيقظًا طبقة فلسفية، أو وجودية، أو حتى وعيًا بالكيفية التى يعمل بها الوعى البشرى فى تطوره.

أما تقنيًا فإننى بالتأكيد حاولت تجاوزه فى «أبناء الجبلاوى»، وربما ما بعدها، وأثر «محفوظ» مستمر فكريًا ووجدانيًا وربما فلسفيًا، ولكن ليس على مستوى التقنية.

■ أنت بطبيعتك الإنسانية والثقافية الحياتية متفائل.. لماذا كل هذا التراكمات السوداوية فى كتاباتك وتحديدًا فى «قارئة القطار» و«بيت من زخرف»؟

- الفترة التى كتبت فيها «قارئة القطار» واكبت فترة وباء كورونا الذى اجتاح العالم شرقًا وغربًا، والتى أثرت فى قدرتنا على الحركة، وخلقت مساحات للعزلة غير المسبوقة فى حياتنا، وأيضًا جعلتنا نواجه سؤال الموت بشكل أكثر مباشرة.

وربما أثر ذلك على أجواء السرد والكتابة، ولكن قد يعود الإحساس بالسوداوية كذلك لما فرضته مستجدات تلك الفترة، وخصوصًا ما يتعلق بخطورة سؤال الهوية الذى فرض نفسه علينا منذ أحداث ٢٥ يناير، ولا تزال آثاره مستمرة معنا، من نحن؟ وما مدى مصداقية زعم الإسلام السياسى عن الهوية الوحيدة التى يريد فرضها على كامل المجتمع؟ ولكنى كنت من بين من تبينوا سريعًا أن مشروع الحداثة المرفوع من قبل أبواق التيار الثورى مجرد قشرة هشة لا تمتلك أى مقومات للصمود فى مواجهة تيار رجعى مخيف يريد الاستحواذ على السلطة باسم الدين، تمهيدًا لتغيير الهوية المصرية وفقًا لأهواء أو مخططات فصيل الإسلام السياسى لإحكام النفوذ على المجتمع.

وهو سيناريو مخيف انتبهت أيضًا مبكرًا لمدى فداحته بعيدًا عن رؤى ثورية رومانسية حالمة لم تكن تستطيع النظر أبعد من أفق ميدان التحرير، بينما تجلت شواهد تقول إن ثمة مخاطر استراتيجية أبعد من فكرة «سلطة» محلية ومحاولة شيطنتها، إلى أفق مختلف تمامًا. أفق يتعلق بالحدود نفسها، وشواهدها كانت فى سيناء من جماعات «القاعدة»، وعلى الحدود الغربية فى ليبيا وما استجد تباعًا، وهذه المخاوف التى نبهتنى لمخاطر لم تكن واضحة للكثيرين آنذاك.

بإمكاننا أن نرى تجسدًا لأسبابها اليوم فى العراق مثلًا، وفى سوريا وفى ليبيا، وفى المشروع الأمريكى الصهيونى المرعب الذى غدا اليوم مكشوفًا ويعلن عن أهدافه الاستيطانية فى الشرق الأوسط أمام العالم بوقاحة منقطعة النظير.

ولعل جانبًا من الأحداث الأخيرة لم أكن عايشتها فى «قارئة القطار»، أى فى وقت كتابتها، لكن المقدمات كانت واضحة، ولا شك أن هذا كله امتد بسوداويته إلى نسيج الرواية.

ولا أظن أن الأمر يختلف عن «بيت من زخرف»، لأن سؤالها هو امتداد لسؤال «قارئة القطار». فإذا كانت قارئة القطار رمزًا لفكرة الرعب الذى يتهدد الهوية إذا ما فقدت أى أمة ذاكرتها، فإن «بيت من زخرف» كانت محاولة لبحث الحلول لكيفية مواجهة محاولات طمس الهوية والتخبط الفكرى والدروشة بل وحتى الميوعة والسذاجة الرومانسية لفصائل تحب أن تتوشح بوشاح «الثورة»، بينما لا تمارس دورها إلا دروشة لا ترقى حتى لوسمها بالدروشة السياسية لأنها أقل من ذلك بكثير، وهذه الدروشة، فى مستوياتها المتعددة، يتم بها اليوم تشويه كل القيم.

وبالتالى وجدت من الضرورى البحث عن سبل استعادة العقلانية العربية الغائبة أو المقصية أو المستبعدة أو المنفية، ووجدت فى مشروع «ابن رشد» ما يلهم ويهم ويستوجب البحث والدرس. وهذا كله يأتى من التفاؤل فى الحقيقة، لم أقدم ديستوبيا سوداوية فى النهاية، بل قدمت سردًا يتطلع للمستقبل بعد إعادة قراءة واعية للماضى.

■ كيف ترى مستقبل الفن والفكر والآداب فى ظل عصر الحروب المتعلقة بالديانات والهوية والتاريخ والجغرافيا؟

- العالم كله يمر بأزمة ثقافية وقيمية فى الوقت الراهن، وليس العالم العربى فقط، وهناك اختلال مذهل فى القيم التى يعتنقها الغرب ويعلنها عن العقلانية والحرية والليبرالية والتى روج لها مطولًا باسم الديمقراطية، واليوم، ليس ثمة ما هو أكثر سطوعًا كمثال على تخبط الغرب، أو على الأقل كشاهد على ردته عن القيم المعلنة، من قيام ملايين الناخبين الأمريكيين بمنح أصواتهم لرئيس أمريكى يمينى، يقود العالم نحو حالة من الاضطراب العالمى باسم «الصفقة». والشواهد كثيرة فى صعود اليمين المتطرف فى أغلب دول أوروبا الغربية ما يؤكد أن ثمة خللًا كبيرًا فى تطبيق المفاهيم والشعارات التى سادت أوروبا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية ثم الستينات وحاولت فرضها على العالم باعتبارها الحقيقة، بينما يمكننا اليوم أن نرى شبابًا غربيين ينضمون إلى جماعات إسلام سياسى فى دلالة واضحة على أزمة هوية ضخمة. وهو النموذج الذى استخدمته فى رواية «بيت من زخرف» ممثلًا فى زياد ابن أخت مانويلا الإسبانية الباحثة عن العقل الضائع فى الشرق العربى والأندلس تحديدًا.

ولكن، بالرغم من هذا كله، فالحقيقة أن الأدب الآن، ربما أكثر من أى وقت مضى، عليه أن يلعب دورًا بارزًا فى إضاءة هذه المفارقات، وتبيين الجانب المزيف غربيًا وكذلك الجانب الرومانسى العربى، الجانب الذى أدمن اللغو بلا أى قدرة على الفعل أو حتى تقديم الممكن كمنحة للأمل.

كتبت الرواية على أمل رؤية الحقائق والبحث عن سبل الخلاص فى مستقبل يمكننا أن نرى فيه سيادة قيم العقلانية والعدالة والسلام بلا تزييف.

■ تكتب القصة والرواية والنقد وكتابة الأطفال والناشئة.. أين تجد نفسك؟

- كل مشروع كتابة أبدأ فيه، وأمضى قدمًا وأنجزه للنهاية، معناه أننى وجدت نفسى فيه خلال الكتابة، لكن ربما يكون سياق ما قد فرض نفسه قبل قرار الكتابة. أكتب فى كل هذه المجالات بنفس اليقين ونفس الإخلاص.

■ كيف تنظر لخارطة الآداب العربية الحالية.. هل هناك أسماء أو أعمال بعينها تروق لك؟

- أعتقد أن الأدب العربى بشكل عام حاليًا منتعش، والتجارب الأدبية العربية تظهر تطورًا فى مسارات السرد الحديثة، فى أكثر من بلد عربى، وثمة أصوات أدبية شابة تقدم خبرات جديدة مبشرة، لكننا نحتاج فى الوقت نفسه لاستعادة النقد دوره فى قراءة هذه الأعمال وتقديم رؤى نقدية تكتشف القيم السردية الجديدة وتعمل على إضاءتها بعيدًا عن أيدى الهواة من القراء الذين تتلبسهم راهنًا حالة «سلطة قرائية» غريبة يستمدونها من أدوات التواصل الاجتماعى وأذواقهم القرائية التى يتصورون أنها تمثل قيمًا نقدية لمجرد قدرتهم على نشرها على وسائط التواصل.

■ كيف ترى جيل التسعينيات الآن.. وما حصاد رحلتك الكتابية بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود ويزيد على احترافك للكتابة؟

- جيل التسعينيات فى تقديرى من أبرز الأجيال الأدبية التى قدمت محاولات تجريبية فى النص الأدبى، وبدأت من ملامح عامة مثل كتابة اليومى واستلهام تقنيات السينما المشهدية واستخدام لغة تناسب اليومى والمشهدي، لكن مع نضج التجارب صاغ أفراد هذا الجيل تجارب مختلفة. أما بالنسبة لحصاد رحلتى فلا زلت أحاول تأمله. لا نعيش ظروف التفرغ للكتابة مع الأسف، ونصارع بين توفير لقمة العيش وبين الاستجابة لأسئلة الفن. أنا ممن يؤمنون بأن كل نص جديد هو مجرد تمرين كتابة لكتاب جديد أكثر نضجًا وأكبر قدرة على المغامرة والتجريب، وهكذا لا زلت أجرب وأتدرب، وأتمنى أن يتجاوز كتابى الجديد ما سبقه.