البروفيسور الأمريكى روجر ألين الذى رشح نجيب محفوظ لـ«نوبل»: فوزه بالجائزة لم يعزز مكانة الأدب العربى على الساحة العالمية

- أدونيس كان منافس الأديب المصرى الكبير على الفوز بالجائزة عام 1988

- كتبت مقالًا عن صاحب الثلاثية قبل فوزه بطلب من الأكاديمية السويدية

- عندما فاز كان اسمه غير معروف ومقتصرًا فقط على المتخصصين فى الأدب العربى

- الاهتمام بالأدب العربى فى الغرب مقتصر على القطاع الأكاديمى والجامعى فقط

- فى الماضى والآن.. لا يوجد جمهور عام للأدب العربى فى السياق الناطق بالإنجليزية

- التقيته لأول مرة عام 1967.. وترجمت 5 من رواياته قبل تتويجه بالجائزة

- ترجمة نصوص محفوظ تحدٍ وتجربة ممتعة.. وترجمت له أعمالًا حتى بعد وفاته

- أعتمد فى ترجمتى على مبدأ «إبعاد القارئ عن مألوفه» لتعريفه بثقافات أخرى

منذ سبعينيات القرن الماضى، شكّلت كتابات البروفيسور والمترجم الأمريكى روجر ألين علامة فارقة فى دراسات الأدب العربى الحديث، خاصة فى الحقل الروائى، الذى لم يكن قد نال بعد مكانته التى يستحقها فى الأكاديمية الغربية، من هنا تأتى أهمية الدور الذى لعبه هذا الرجل، والذى نسج مشروعه الممتد لفهم الأدب العربى الحديث بوصفه أدبًا حيًا يتفاعل مع أسئلته الخاصة وسياقاته التاريخية والاجتماعية، بين «الفيلولوجيا» والترجمة من ناحية، والاهتمام النقدى والتحليل الثقافى من ناحية أخرى.

لكنّ أكثر اللحظات دلالة فى مسيرة «ألين» مع الأدب العربى جاءت عام 1988، حين كتب رسالة ترشيح نجيب محفوظ لجائزة «نوبل» فى الأدب، واضعًا روايته ومسيرته فى قلب الأدب العالمى. فلم تكن هذه الرسالة مجرّد إجراء رسمى، بل شهادة محبّ وناقد قرأ «محفوظ» بعيون قارئ غربى، وبفهم عميق لسياقه العربى. وحين أُعلن فوز «أديب نوبل» بالجائزة، لم تكن المفاجأة لدى روجر ألين فى القرار بحد ذاته، بل فى التأخّر الطويل الذى سبقه، وكأنّ العالم احتاج وسيطًا يُعيد اكتشاف عبقرية القاهرة الفاطمية فى «الثلاثية» التاريخية، ويشرح بصبرٍ ما تعنيه الكُنى والأزقة والقدر فى عالم «محفوظ».

فى الحوار التالى مع «حرف»، يكشف المترجم العالمى دوره فى دعم ترشيح نجيب محفوظ لجائزة «نوبل» لعام 1988، ورد فعل الأديب العالمى عندما أخبروه بهذا الدور، ورأيه فى مساهمة الفوز بهذه الجائزة العريقة فى دعم الأدب العربى فى الدول الغربية. نستمع كذلك إلى حديثه عن نجيب محفوظ بصفة عامة، الذى لا يخلو من تأملات عميقة فى معنى التراث وعلاقته بالحداثة، إلى جانب معرفة رأيه عن دور الترجمة فى تعريف القارئ الغربى بالأدب العربى، والعقبات التى ما زالت تعوق حضوره على خريطة الأدب العالمى، وغيرها من التفاصيل الأخرى المهمة.

■ كيف بدأ شغفك بدراسة الأدب العربى؟

- درستُ اللغات الكلاسيكية «اللاتينية واليونانية» فى جامعة «أكسفورد»، بعد تعلمها سنوات طويلة فى المدرسة. وفى منتصف سنتى الأولى فى الجامعة العريقة «١٩٦١/ ١٩٦٢»، شعرت برغبة فى تغيير المسار الأكاديمى، وبحثت عن مجال آخر أدرسه، فوقع اختيارى على اللغة العربية.

كان لوصول الدكتور محمد مصطفى بدوى إلى «أكسفورد» عام ١٩٦٣، كمحاضر فى الأدب العربى الحديث، دور حاسم فى شغفى بهذا التخصص. درست المقررات تحت إشرافه، وحصلت على منحة «الدكتوراه»، وأجريت أبحاثى فى القاهرة بين عامى ١٩٦٦ و١٩٦٧، وفى عام ١٩٦٨ حصلت على أول درجة «دكتوراه» تُمنح من «أكسفورد» فى الأدب العربى الحديث.

تناولت أطروحتى فى هذا الوقت «حديث عيسى بن هشام» و«عائلة المويلحى»، والتى نشرتها لاحقًا فى كتاب «فترة من الزمن»، ثم حققت الأعمال الكاملة لكل من إبراهيم ومحمد المويلحى، ونشرها المجلس الأعلى للثقافة فى القاهرة عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٧.

■ دراستك «الرواية العربية: مقدمة تاريخية ونقدية» من أهم الأعمال النقدية فى الرواية العربية.. كيف ترى تطوّر الرواية العربية منذ نشأتها فى القرن ١٩ وحتى اليوم؟ وما العوامل الأساسية التى شكّلت هذا المسار؟

- يمكن القول إن تطوّر السرد العربى الحديث، فى خطوطه العريضة، نتج عن تضافر عاملين رئيسيين: استيراد الأفكار والأشكال الأدبية الغربية من جهة، وتأثير التراث الأدبى ما قبل الحداثى وأشكاله السردية من جهة أخرى.

فى المراحل الأولى من هذا التطور، خلال القرن الـ١٩، لعب وجود القوى الاستعمارية فى مختلف أقاليم العالم العربى دورًا محوريًا فى نشوء الرواية، بدءًا من تأسيس المطابع فى بيروت ولاحقًا فى مصر. ومع مرور الوقت، اتسعت رقعة هذا الحراك السردى لتشمل مناطق فى الغرب، بلدان المغرب العربى، والشرق بدايةً فى العراق، ثم فى دول الخليج لاحقًا.

فى إطار هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة، التى وصفها الرئيس جمال عبدالناصر بـ«من المحيط إلى الخليج»، اختلفت مسارات تطوّر السرد من حيث التوقيت والاهتمامات، نتيجة الفروقات الثقافية المحلية، مثل الثقافة الأمازيغية فى المغرب، والفارسية فى الخليج والعراق، إلى جانب اختلاف اللهجات المحلية. ويُضاف إلى ذلك ظهور عدد متزايد من الكاتبات، خاصة فى العقود الأخيرة، وهو تطوّر مرحّب به دون أدنى شك.

ورغم تباين التجارب والرؤى من منطقة إلى أخرى داخل العالم العربى، فإننى أرى أن الفترة التى أعقبت «نكسة ١٩٦٧» شكّلت منعطفًا حاسمًا، إذ دفعت الكثير من الكُتّاب والنقاد إلى إعادة النظر فى العلاقة بين المحلى والدخيل، والعودة إلى التراث السردى ما قبل الحداثى، بما فى ذلك مجموعات الحكايات الشعبية المتنوعة، بحثًا عن الإلهام والأصالة.

■ هل أثر الاستعمار الغربى والتواصل مع الثقافة الأوروبية فى شكل الرواية العربية وتوجهاتها؟ وهل تعتقد أن الأدب العربى الحديث قد استوعب هذه التأثيرات بشكل إيجابى، أم أن هناك تصادمًا فى بعض الأحيان؟

- شكّل الاستعمار الغربى عاملًا حاسمًا فى مسار تطوّر الرواية العربية، بدءًا من الحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨. لكن تأثيره اختلف من منطقة إلى أخرى حسب السياسات المتّبعة. فبينما فرضت فرنسا لغتها فى الجزائر، سمحت بريطانيا باستمرار التعليم والنشر بالعربية فى مستعمراتها. أدى ذلك إلى تباين فى توقيت نشوء الحداثة الأدبية، خاصة فى المغرب العربى، الذى اطلع كُتّابه على الرواية المصرية والأوروبية معًا، فى منتصف القرن الـ٢٠. ومع مرور الوقت، تماهت هذه التأثيرات فى البيئة الإبداعية العربية. ومع دخول الرواية الخليجية والسعودية إلى المشهد، ازداد تنوّع التفاعل بين السرد المحلى والنماذج المستوردة، ما أثرى التجربة الروائية العربية بشكل ملحوظ.

■ لماذا توقفت عن إصدار طبعات جديدة من هذه الدراسة المهمة فى التعرف على الرواية العربية فى العالم الغربى؟

- صدرت دراستى عن الرواية العربية فى طبعتين، وكانت الثانية موسّعة. ومنذ التسعينيات، فضّلت عدم إصدار طبعة ثالثة، لأن المشهد الروائى العربى توسّع للغاية، ليس فقط فى حجم الإنتاج وانتشاره الجغرافى، بل أيضًا فى تنوّع البيئات الثقافية، وتعدد المناهج النقدية التى تتناوله. لذلك، لم أعد أرى جدوى من محاولة الإحاطة بهذا المشهد المتشعب فى كتاب واحد.

■ على ضوء كتابك «التراث الأدبى العربى.. مقدمة» كيف تُعرف التراث الأدبى العربى؟ وما تأثير الفترات التاريخية الكبرى، مثل العصور الإسلامية الوسيطة والعصور الحديثة على تطور الأدب العربى؟ وهل يمكن القول إن الأدب العربى قد مر بتقلبات متوازية مع التحولات التاريخية فى المنطقة؟

- هذا موضوع مُعقد يتطلب إعادة فحص وتعريف العديد من المفاهيم المتداولة. كما أشرت سابقًا، بينما بدأ ما يُسمى فى العربية بـ«النهضة» بتأثير من الأفكار والأنواع الأدبية الغربية، فقد تغيّرت المعادلة اليوم. ففى البداية، قبل علماء مثل أحمد أمين وطه حسين التقسيم الذى اقترحه معلموهم الفرنسيون، والذى كان يقسم الأدب العربى إلى فترات منفصلة: «فترة كلاسيكية» انتهت مع «سقوط بغداد» فى ١٢٥٨، تلتها «فترة انحطاط» تم «إنقاذها» على يد النهضة.

لكن الدراسات اللاحقة، مثل أعمال محسن الموسوى، تجنبت هذا التقسيم، وأظهرت استمرار التقاليد الأدبية العربية عبر العصور. وقد أظهر اكتشاف العديد من الكُتاب الإبداعيين فى العصر ما قبل الحديث، مثل ابن دانيال فى المسرح والسيوطى وغيرهما، أن مصطلح «الانحطاط» غير مناسب لوصف إنتاج أدبى يمتد لسبعة قرون. الرواية العربية المعاصرة تعكس بصدق التطورات المتعددة فى المجتمع والثقافة على مدى القرنين والنصف الماضيين، بالإضافة إلى تباين المناهج النقدية تجاهها.

■ إذن، كيف نعيد كتابة تاريخ الأدب العربى؟ وما أكبر التحديات التى واجهتها فى هذا المجال؟

- لقد كانت حليتى الشخصية هى تجنب استخدام التصنيفات التاريخية التقليدية، وبدلًا من ذلك اعتمدتُ الفئات الأدبية والنقدية النظرية، فى ظل أن هذا يسمح بمناقشة التطورات والتغيرات فى الأنواع الأدبية المختلفة من خلال مصطلحات ثقافية/ أدبية، بالتأكيد ضمن السياق الأوسع للمجتمعات المختلفة المعنية، ولكن دون الاعتماد الكامل على التطورات السياسية لتوفير المبادئ التنظيمية للتصنيفات المختلفة.

أما التحديات الرئيسية التى واجهتها كمتخصص فى الأنواع الروائية العربية الحديثة، فقد كانت تتمثل فى تعوّد نفسى على التنوع الواسع للأعمال الأدبية التى لم تُغطَّ فى الكتابات التاريخية والنقدية عن التقاليد ما قبل الحديثة. فى هذا السياق، يمكننى أن أذكر مثالين مختلفين لتوضيح ذلك: دور الثقافة الأدبية العربية على مدى سبعة قرون فى شبه الجزيرة الإيبيرية «الأندلس»، والتقاليد الضخمة للحكى الشعبى.

■ كأستاذ متخصص ما الفارق الرئيسى بين الأدب العربى القديم مثل الأدب الجاهلى والقرون الإسلامية الأولى والأدب العربى الحديث؟ وهل يمكن للقراء اليوم إجاد صلة بين هذين النوعين من الأدب؟

- أعتقد أن الاختلاف الرئيسى يكمن فى أن أغلب السجلات والاهتمام فى القرون السابقة كان مُتركزًا على الشعر، بما فى ذلك أداؤه وتوثيقه، سواء من خلال الشعراء الفرديين أو المجموعات الشعرية الكبيرة. أما تطور الأدب النثرى بشكل عام، فقد حدث فى وقت لاحق، وكان ذلك مرتبطًا بشكل وثيق بتطوير «البيروقراطية»، جنبًا إلى جنب مع الأسر الحاكمة فى دمشق وبغداد.

إحدى القضايا المهمة أيضًا تتعلق بالجماهير والقرّاء. فقد كان لاكتشاف الورق فى بغداد، منتصف القرن الثامن الميلادى، تأثير كبير على الكتابة الإبداعية وتوفر النصوص الأدبية. لكن فى العصر الحديث، أصبح نشر النصوص الأدبية متاحًا على نطاق واسع للجمهور العام.

نشهد مؤخرًا الحديث فى وسائل الإعلام الغربية عن تأثير «الإنترنت» والهواتف الذكية على مهارات القراءة، مع تساؤلات حول ما إذا كان الجيل الأصغر يقرأ بالفعل، أو إذا كانوا يقرأون ما يُطلب منهم قراءته فقط، بدلًا من القراءة من أجل المتعة. وفى السياق العربى، تضاف إلى مسألة الاهتمام المعاصر بأدب ما قبل الحديث، تساؤلات حول نوعية الجمهور الذى سيظل مهتمًا بالقراءة الأدبية.

■ يُقال إنك كنت جزءًا من عملية ترشيح نجيب محفوظ لجائزة «نوبل». هل يمكنك أن تخبرنا عن دورك فى هذه العملية؟ وما العوامل التى جعلتك تشعر بأن نجيب محفوظ كان مرشحًا قويًا لهذه الجائزة العريقة؟

- عندما أُعلن فوز نجيب محفوظ بجائزة «نوبل» للأدب، فى أكتوبر من عام ١٩٨٨، قال الجميع حيئذ إنهم رشحوه للجائزة، لكن الحقيقة لم تُكشف إلا بعد عام تقريبًا.

منذ عام ١٩٨٠، كنت أعمل مع سلمى خضراء الجيوسى، الشاعرة والناقدة الفلسطينية، فى مشروع «PROTA» لترجمة الأدب العربى، والذى نشرنا من خلاله مجموعة من «الأنطولوجيات» للأدب العربى المترجم. فى عام ١٩٨٤، زارت «سلمى» السويد بدعوة من سيجريد كاهل، الصحفية السويدية المعجبة بشعر أدونيس، لحضور مؤتمر مخصص لهذا الشاعر. خلال الزيارة، اصطحبت «سلمى» إلى الأكاديمية السويدية فى ستوكهولم، حيث لاحظت غياب الأدب العربى فى مكتبتهم. ومن هنا بدأ الاتصال مع الأكاديمية السويدية.

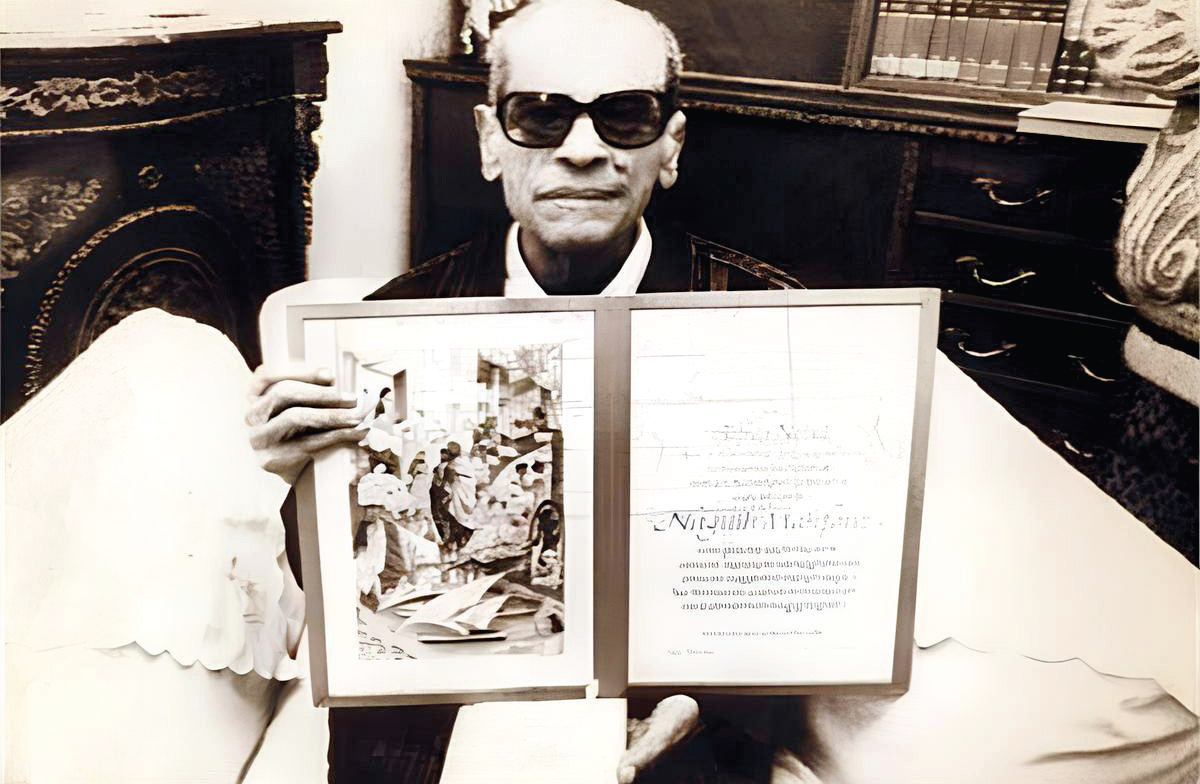

فى عام ١٩٨٦، طلبت الأكاديمية السويدية من مجلة «World Literature Today» تحضير عدد خاص عن المرشحين لجائزة «نوبل». تواصل المحررون مع «سلمى»، ووافقت على الكتابة عن أدونيس، بينما كتبتُ أنا عن نجيب محفوظ. نُشر العدد بالفعل، وتلقينا رسائل شكر من لجنة «نوبل». حضرت «سلمى» حفل الجائزة فى ديسمبر ١٩٨٨. أما أنا فلم أتمكن من الحضور بسبب التزاماتى فى التدريس. لكن بعدها، دُعيت إلى الأكاديمية السويدية فى ستوكهولم، حيث شكرنى هوراس إنجداهل، رئيس لجنة «نوبل»، على ترشيحى المهم لنجيب محفوظ. فيما بعد، ذكرنى كينيل إسبمارك، أحد أعضاء اللجنة، فى كتابه عن الحاصلين على «نوبل» فى الأدب.

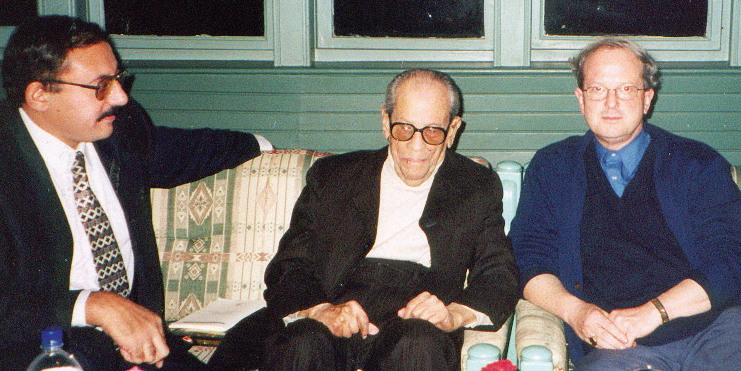

فى عام ٢٠٠٢، حضرت مؤتمرًا فى القاهرة نظمه جابر عصفور. وفى يوم ثلاثاء، اصطحبنى جمال الغيطانى إلى الدقى، حيث كانت تجتمع «شلة» نجيب محفوظ. عرضتُ عليه رسائل الشكر التى تلقيتها من الأكاديمية السويدية. وذهب «الغيطانى» بها إلى نجيب محفوظ، وأخبره بدورى فى الترشيح. بعد لحظة من التفكير، قال «محفوظ»: «كنت أظن ذلك»!

■ هل تعتقد أن فوز نجيب محفوظ بالجائزة ساعد فى تعزيز مكانة الأدب العربى على الساحة العالمية؟

- كنت أتمنى لو استطعت الرد بشكل إيجابى، لكن الجواب الصادق هو «لا». عندما فاز «محفوظ» بـ«نوبل» فى عام ١٩٨٨، كان اسمه تقريبًا غير معروف، وكان مقتصرًا على المتخصصين فى الأدب العربى، فلم تكن «ثلاثية القاهرة» تُرجمت إلى الإنجليزية وقت فوزه.

لكن بعد فوزه مباشرة وجدت نفسى أجيب عن العديد من طلبات المجلات والصحف لتقديم معلومات أساسية عنه. صحيح أن الاهتمام بـ«محفوظ» زاد بعد الفوز، لكن كما هو الحال مع العديد من الكُتّاب الذين كانوا غير معروفين قبل فوزهم بالجائزة، بدأ هذا الاهتمام يتلاشى بسرعة.

بشكل عام، أعتقد أن من المنصف القول إنه لم يكن هناك، ولا يزال، جمهور عام للأدب العربى، على الأقل فى السياق الناطق بالإنجليزية. الاهتمام الذى يوجد فى الغالب يقتصر على القطاع الأكاديمى، الكليات والجامعات، خاصة فى إطار دراسات الأدب المقارن، حيث بدأ الاهتمام بالتقاليد الأدبية العربية فى التطور، جنبًا إلى جنب مع تطبيق المبادئ النظرية الأدبية على الموضوع.

■ كيف كانت تجربتك فى ترجمة أعمال نجيب محفوظ مثل «الثلاثية»؟

- عندما أُعلنت جائزة «نوبل» لعام ١٩٨٨، كنت قد ترجمت إلى الإنجليزية ٥ من روايات نجيب محفوظ، وبالاشتراك مع زميل مصرى، ترجمت مجموعة من القصص القصيرة بعنوان «دنيا الله»، التى ذكُرت فى شهادة «نوبل». تتضمن تلك المجموعة قصصًا من عدة مجموعات قصصية لـ«محفوظ»؛ وقصة «دنيا الله» هى واحدة منها، لكنها ليست كامل المجموعة التى تحمل اسمها القصة. ثم ترجمت «ثلاثية القاهرة» فى أواخر الثمانينيات، قبل أن تصدر فى أوائل التسعينيات.

التقيت بـ«محفوظ» لأول مرة فى القاهرة عام ١٩٦٧ بفضل الدكتور مجدى وهبة، وظللت على تواصل معه منذ ذلك الحين. أول عمل ترجمته هو «السمان والخريف»، ثم تلتها ٤ ترجمات أخرى لروايات ضمن سلسلة تصدرها دار نشر الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

من أبرز التجارب التى شاركت فيها بشكل مباشر مع نجيب محفوظ كانت ترجمتى لما وصفه لى فى مكالمة هاتفية بأنه تجربة، وهى «المرايا» فى عام ١٩٧٢، والتى نُشرت فى الأصل بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» ورسم لوحاتها صديقه الفنان السكندرى سيف وانلى.

ترجمة نصوص «محفوظ» كانت دائمًا ممتعة وتحديًا فى نفس الوقت، وسأظل ممتنًا له عندما كان يكتب لى ليشكرنى عليها. كان ذلك صدمة وسعادة عندما تواصلت معى دار «ساقى»، بعد وفاته فى ٢٠٠٦، فى العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين. أخبرونى بأن الباحث المصرى محمد شعيب زار شقة «أم كلثوم»، ابنة نجيب محفوظ، وهناك وجدوا بعض القصص التى لم تُنشر من قبل.

وافقت على الاطلاع على هذه القصص، وكما هو متوقع وافقت على ترجمتها. نشرت سلسلة القصص القصيرة التى تدور فى الحارة عام ٢٠٢٠، تحت عنوان «الحارة»، وأنا من اخترت هذا العنوان، لأن النصوص لم تكن تحمل عنوانًا. رؤيتها منشورة بعد كل هذه السنوات أعطتنى أكبر متعة.

■ وماذا عن تجربتك فى ترجمة أعمال أدباء آخرين مثل جبرا إبراهيم جبرا؟

- كان من دواعى سرورى وامتنانى أننى تعرفت عن كثب وعملت مع كل روائى حى ترجمت أعماله. شمل ذلك، بالإضافة إلى جبرا إبراهيم جبرا، الذى سأكتب عنه لاحقًا، عبدالرحمن منيف ومى التلمسانى وهناء الشيخ وحليم بركات وبن سالم حمّيش وحسن نصر وأحمد التوفيق.

كانت صداقتى مع «جبرا» ناتجة ليس فقط عن حقيقة أننى ترجمت مع عدنان حيدر اثنتين من رواياته، ولكن أيضًا لأننا شاركنا نفس الاهتمام بالموسيقى، فأنا أيضًا عازف «أورجن» وقائد «جوقة» فى كنيستى. كان يحب بشكل خاص موسيقى الكنيسة الإنجليزية القديمة.

بعد حصوله على درجة جامعية فى جامعة «كامبريدج» فى إنجلترا. كانت رواياته الأولى مكتوبة أصلًا باللغة الإنجليزية. خلال حرب العراق فى الثمانينيات، كنت أرسل له بانتظام شرائط كاسيت تحتوى على تسجيلات لى ولـ«جوقتى» ونحن نعزف الموسيقى، وأخبرنى بأنه قد أدرج إشارة إلى إحدى تلك القطع فى نص «البحث عن وليد مسعود».

لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لى العمل مع العديد من الكُتّاب العرب لترجمة أعمالهم. فى السنوات الأخيرة، قدمت ما لا يقل عن ٦ ترجمات لروايات تاريخية للروائية المصرية ريم بسيونى، بالإضافة إلى ٤ أعمال لأحمد التوفيق، وزير الشئون الدينية المغربى إحدى الشخصيات البارزة فى التصوف المغربى.

■ ما العوامل التى تستند عليها فى اختيار الأعمال التى تترجمها؟

- ليس لدى إجراء ثابت. غالبًا ما يتضمن ذلك اقتراحات من الزملاء والأصدقاء الذين قرأوا رواية معينة وأعجبتهم، كما فى حالة رواية «النهايات» لـ«منيف»، أو «أولاد الناس» لريم بسيونى. أعتقد أننى أيضًا لا بد وأن أعجب بالرواية المعنية. بالنسبة لنجیب محفوظ، كانت الأمور مختلفة إلى حد ما، فبعد لقائنا الأول فى عام ١٩٦٧، بقيت على اتصال وثيق معه، وناقشت معه ومع دار نشر الجامعة الأمريكية فى القاهرة، الأعمال التى سأترجمها. لكن بشكل عام، الأعمال التى ترجمتها هى مزيج من الروايات التى أعجبت بها شخصيًا، وأخرى ظهرت نتيجة توصيات الزملاء، أو طلبات الناشرين كطلب دار «ساقى» بخصوص القصص غير المنشورة لنجیب محفوظ.

■ كيف توازن بين الحفاظ على روح النص العربى وفهم القارئ الغربى؟

- هذا جزء من وصف شهير لدور المترجم، قدمه الفيلسوف واللاهوتى الألمانى فريدريش شلايرماخر، والذى يفرق فيه بين «توطين النص» و«إبعاد القارئ عن مألوفه». فى ترجماتى الخاصة، كنت دائمًا أصر، لنفسى على الأقل، على أن المبادئ التى يجب أن تحكم الترجمة هى «إبعاد القارئ عن مألوفه». بالنسبة لى، أحد الأهداف الأساسية للترجمة هو تعريف القراء بقيم ثقافات أخرى، ومواجهة القارئ بالاختلاف وحتى التحدى. لا أرى فائدة فى تقديم ما هو مألوف لقراء الترجمات.

■ هل تختلف ترجمة الأدب المعاصر عن الأدب التقليدى؟

- لم أترجم الكثير من الأدب العربى ما قبل الحديث إلى الإنجليزية، لكن أود أن أقول إن مبادئ الترجمة، كما ذكرت سابقًا، لا تختلف بشكل كبير، بغض النظر عن الفترة الزمنية أو النوع الأدبى المعنى. الهدف هو تقديم أمثلة من أفضل ما قدمه الفكر البشرى والخيال إلى جمهور قارئ فى لغة وبيئة ثقافية جديدة ومختلفة. بغض النظر عن الفروق التاريخية، فإن الأهداف تبقى بشكل أساسى هى نفسها.

■ هل تعتقد أن ترجماتك أسهمت فى فهم الثقافة العربية فى الغرب؟

- أشعر بأننى ربما لست الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال. بالطبع، يبقى ذلك أملًا لى، لكن مدى تحقيقه هو أمر لا أستطيع، وربما لا ينبغى علىّ، تقييمه.

■ البعض يرى أن ترجمة الروايات العربية أسهل من ترجمة الشعر العربى.. ما الفروق الرئيسية التى تواجهها عند ترجمة هذين النوعين الأدبيين؟

- لم أترجم أيًا من الشعر العربى، وتركيزى كان شبه كامل على ترجمة الرواية العربية الحديثة، والقصص القصيرة، والروايات القصيرة والطويلة. لكن على أى حال، من المهم أن يضع المترجم فى اعتباره خصائص النوع الأدبى الذى يترجمه. لا توجد ترجمة «سهلة»، وكل نوع أدبى، سواء الشعر أو النثر، يطرح تحدياته الخاصة فى عملية نقل المعنى، والأسلوب، والجو العام من لغة وبيئة ثقافية إلى أخرى.

■ كيف ترى تأثير وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا على الترجمة الأدبية؟ هل ساعدت هذه الأدوات فى تحسين نشر الأدب العربى عالميًا؟

- لقد جعلت وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة من السهل الوصول إلى المصادر اللغوية مثل القواميس، والمعلومات الأخرى. الآن، يمكننى بسهولة استخدام القواميس عبر الإنترنت، أثناء محاولتى نقل المعانى والدلالات من لغة إلى أخرى. ومع ذلك، لا أعتقد أن وسائل الإعلام قد أسهمت فى جعل الأدب العربى أكثر انتشارًا. الوضع، فى رأيى، ما زال كما وصفته سابقًا.