فالح مهدى: البنى الذكورية تفرض سطوتها.. والمرأة فى المجتمعات العربية لا تزال رهينة الأب والأخ

- ما ورد عن الجنة فى القرآن محدود جدًا و«الحديث» صنع مادته الخاصة

- التحرر من مفاهيم القبيلة والطائفة هو المدخل الحقيقى للعالم المعاصر

- ثقافة «بنت العم» لا تزال تحكم مجتمعاتنا والشرف يُختزل فى جسد المرأة وحده

- أعمل فى كتابى المقبل على تحليل خطاب الحماسة لغويًا وأنثروبولوجيًا وفلسفيًا

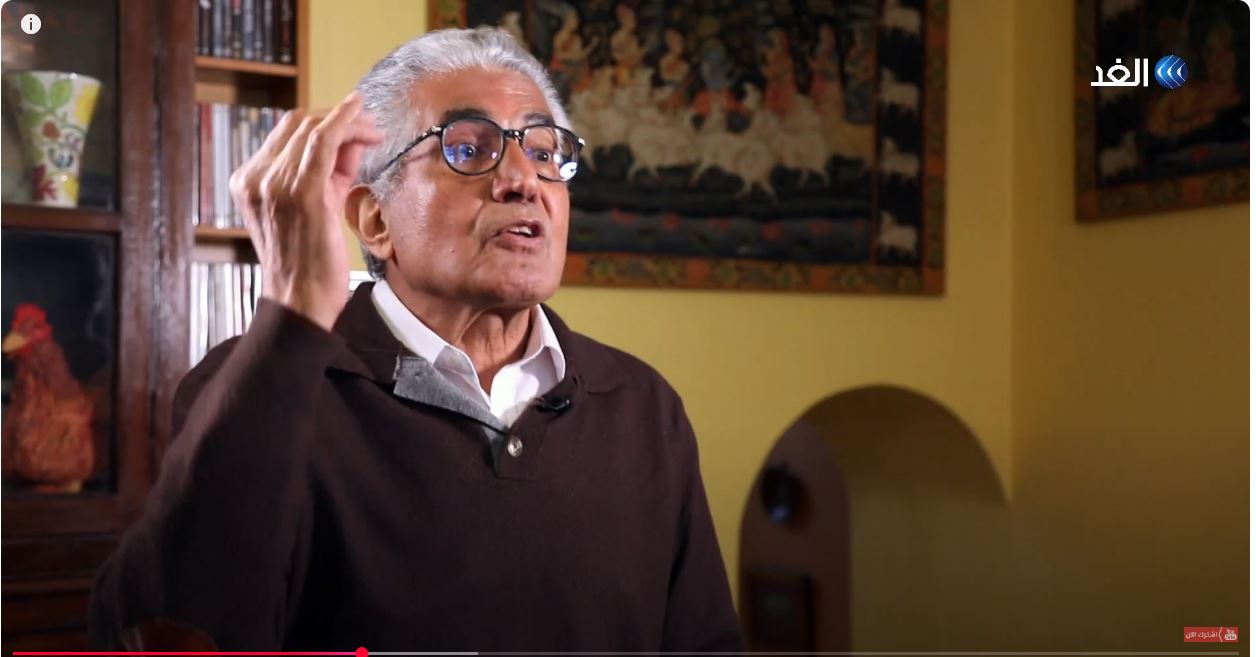

كيف تتشكل الأيديولوجيات، وكيف يُعاد إنتاجها؟ هل يمكن تجاوز الهيمنة الفكرية التى ترسخت عبر العصور، أم أن التاريخ يتحرك فى دائرة مغلقة؟ أسئلة تشغل الباحث العراقى المقيم فى باريس، فالح مهدى، فى مختلف أعماله الفكرية، وأحدثها «البؤس الأنثوى» و«تاريخ الجنة»، الصادرين عن «بيت الياسمين» بالقاهرة.

فى كتابه «البؤس الأنثوى» يتتبع مهدى جذور الهيمنة الذكورية فى التاريخ الإنسانى منذ عصر الصيد وحتى اللحظة الراهنة، ويكشف عن تأسيس العالم القديم لنظام دائرى مغلق، يرسّخ مفاهيم الجماعة فوق الذات، ويُخضع المرأة لأطر ثقافية تحكم مصيرها وتحدد دورها فى المجتمع، ليصل إلى أن بنى الهيمنة لا تزال تجد طرقًا جديدة لإعادة إنتاج ذاتها رغم التحولات الكبرى التى شهدها العصر الحديث.

أما فى كتابه «تاريخ الجنة» فيستقصى تطور مفهوم «الفردوس» من الأساطير القديمة إلى الأديان السماوية، ثم فى اليوتوبيات الحديثة التى تُبشّر بعالم جديد خالٍ من القهر والمعاناة، متحدثًا عن الجنة بوصفها أداة أيديولوجية لعبت دورًا محوريًا فى تشكيل الوعى الجمعى عبر العصور.

فى هذا الحوار، نناقش مع الباحث العراقى أبرز الأفكار التى طرحها فى كتابيه «تاريخ الجنة»، و«البؤس الأنثوى»، متطرقين إلى الأسئلة حول إمكانية القطيعة مع الحيز الدائرى المغلق، وإذا ما كان العصر الرقمى يحمل إمكانات تحرر حقيقية، أم أنه مجرد امتداد آخر لأنظمة الهيمنة القديمة.

■ فى كتابك «البؤس الأنثوى» أشرت إلى مفهوم «الحيز الدائرى» بوصفه إطارًا لفهم الامتداد التاريخى للأفكار والعادات والتقاليد.. هل ترى أن هذا الحيز مغلق على ذاته، أم أن هناك لحظات قطيعة حقيقية كسرت استمرارية هذه الهيمنة الأيديولوجية؟

- الحيز الدائرى بطبيعته وبتكوينه مغلق، فلو عدنا إلى كل الحضارات القديمة ودون استثناء سنجد حضوره الطاغى فى كل الأيديولوجيات القائمة والأديان التى تقف خلفها وفى سلوكيات الأفراد، وهذا الأمر مهم جدًا. وعند العودة إلى الحضارة المصرية القديمة مثلًا، فسنجد أنها ميّزت نفسها واعتبرت منتوجها الثقافى بمعناه الواسع؛ الدين، السياسة، الأدب، التقاليد والعادات، هو الأهم ولا يمكن مقارنته بأى منتوج آخر، بل ابتكر قدماء المصريين الختان لتمييز أنفسهم عن الآخرين. هذا المثل الذى ذكرته ينطبق على حضارات العالم القديم ودون استثناء.

لم تحصل قطيعة إلا فى القرن السادس عشر مع جاليليو، الذى اعتبر الأرض تدور حول الشمس وليس العكس الذى كان سائدًا منذ آلاف السنين. فى العالم الدائرى، الأرض مركز الكون، فى حين تعتبر الأرض الآن كوكبًا لا يُرى بالعين المجردة قياسًا بحجم الكون.

العصر الراهن هو الذى أرسى مفاهيم الذات والتحرر من منطق الجماعة، وليس ذلك ترفًا، بل نتيجة لدخول البشرية فى حقبة جديدة منذ عصر النهضة الأوروبية. وتعبّر عبارة ديكارت الشهيرة «أنا أفكر، إذن أنا موجود» عن خروج البشرية من براثن الأيديولوجيات القديمة، مؤكدة دور الفرد فى صناعة التاريخ، وتأثره بمحيطه، وتصرفه وفق إرادته.

■ يطرح الكتاب فكرة أن الأيديولوجيات سواء دينية أو فلسفية أو علمية لم تكن سوى أدوات لترسيخ مركزية السلطة.. هل يمكن القول إن هذه الأيديولوجيات كانت واعية تمامًا لدورها فى إعادة إنتاج الهيمنة أم أن العملية كانت تلقائية وغير مقصودة؟

- ليس هناك تلقائية فى تاريخ الأيديولوجيات، سواء كانت دينية، فلسفية، علمية، أو سياسية، فالأيديولوجيا نتيجة للتعقيد الحضارى. وإذا أخذنا الدين كمثال، بصفته أقدم الظواهر المتجذرة فى التاريخ الإنسانى، نجد أن الخوف والذهول والانبهار رافقت الإنسان منذ أزمنة سحيقة. كان الأمل فى حياة أخرى بعد الموت جزءًا من هذه المسيرة، رغم غياب البراهين المادية عليه، لكن الطقوس الجنائزية القديمة، كدفن الموتى مع أدوات الصيد والماء والطعام منذ أكثر من ٣٠٠ ألف عام، تشى بهذا الأمل الفطرى.

مع ظهور الزراعة، تحوّل هذا الإيمان العفوى إلى أيديولوجيا، تجلّت فى المعابد والطقوس والآلهة التى اعتُبرت خالقة للحياة ومتحكمة فى مصير البشر. وفى العصر الزراعى، وجدت الأيديولوجيا أرضًا خصبة للانتشار. وأدى التعقيد الحضارى إلى نهاية عصر الصيد، لا سيما فى منطقتنا، وفرض معادلات جديدة أدت إلى نشوء الدول لأول مرة فى التاريخ. ومن خلال العلاقة الوثيقة بين المعبد والسلطة السياسية، برزت الأيديولوجيا قوة تربط بين السلطتين الدينية والسياسية، مؤدية دورًا جوهريًا فى تشكيل المجتمعات الأولى.

■ هل ترى أن هناك أملًا فى تجاوز «البؤس الأنثوى» أم أنه سيبقى يتشكل فى صور جديدة مع كل عصر؟

- أشرت فى الكتاب إلى أن تقسيم العمل فى عصر الصيد على أساس توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة؛ الرجل خارجًا للصيد والمرأة داخلًا للعناية بالأطفال، كان أحد الجذور الأولى لهيمنة الرجل التى لا تزال قائمة حتى اليوم. هذا التقسيم خلق معادلات اجتماعية انعكست لاحقًا فى الأيديولوجيات التى حكمت العالم القديم، والتى كانت جميعها أيديولوجيات ذكورية. ومن خلال تلك الثقافات التى أنتجتها تلك الأيديولوجيات تم تقنين وتحديد المجال الذى تتحرك فيه المرأة، مما جعل البؤس الأنثوى نتيجة حتمية وفاعلة ضمن بنية العالم القديم.

أما فى العالم المعاصر، فقد أصبحت المرأة أكثر قدرة على امتلاك جسدها والتحكم فيه، باعتبارها ذاتًا مستقلة قبل أى تصنيف آخر. لكن فى المجتمعات التى لا تزال تخضع للأيديولوجيات التقليدية، تظل المرأة ملكًا لأبيها وأخيها، إذ يرتبط مفهوم الشرف والعار بجسدها وسلوكها.

هذا الصراع بين التقاليد والحداثة انعكس بوضوح فى مؤتمر بكين العالمى عام ١٩٩٥، فقد تحفظت أكثر من ٤٠ دولة ذات توجهات كاثوليكية وإسلامية على البنود التى أكدت حق المرأة فى التحكم بحياتها الجنسية، مما يشير إلى استمرار تأثير البنى الذكورية القديمة فى تشكيل واقع المرأة حتى اليوم.

■ تتحدث عن مفارقة استبطان القهر والقبول به باعتباره حقيقة اجتماعية لدى مستويات ثقافية متفاوتة.. فما تفسيرك لرسوخ الفكرة عن تدنى الذات لدى النساء؟

- الشروط الاجتماعية والثقافية التى نشأت فى أزمنة غابرة لا تزال فاعلة فى مجتمعاتنا، لا سيما فى هذا الشرق الذى تهيمن عليه ثقافة أيديولوجية تحط من شأن المرأة، دون أن تتم إعادة النظر الجذرية فيها.

ورغم أن هذه المجتمعات انخرطت فى العالم المعاصر من حيث المظهر؛ فى أنماط الملبس، والمأكل، والتنقل، والاستهلاك الثقافى عبر التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، فإنها لم تنتج آليات إنتاج تواكب هذا التحول، ولم تفسح المجال للفرد ليكون مركز هذا الحيز.

الدخول الحقيقى إلى العالم المعاصر يتطلب أولًا وقبل كل شىء التحرر من مفاهيم القبيلة والطائفة والجماعة، ليصبح الإنسان قادرًا على تقرير مصيره وممارسة إرادته الفردية. وإذا تحقق ذلك، فإن المرأة ستتحرر من القيود التى ابتكرها الرجل لضمان تبعيتها.

قد يُطرح الاعتراض على هذه الأطروحة من خلال المثال الهندى، إذ لا تزال الهند مجتمعًا بطريركيًا، لكنها فى الوقت ذاته دولة منتجة ذات نخب سياسية بارزة منذ عهد نهرو، مما مكّنها من أن تصبح قوة صناعية وتكنولوجية متقدمة. فى المقابل، فإن النخب السياسية والدينية فى البلدان ذات الغالبية المسلمة تمنع هذه المجتمعات من الدخول الفعلى إلى العالم المعاصر.

التجربة الهندية تقدم مثالًا ساطعًا على إمكانية تحقيق طفرة اقتصادية وتكنولوجية دون أن يطرأ تغيير جذرى على وضع المرأة. فقد أصبحت الهند خامس أقوى اقتصاد فى العالم دون أن تتحقق ثورة شاملة فى حقوق المرأة، رغم التحسن الملحوظ الذى شهده وضعها، فقد تمكن هذا البلد من كسر العديد من القيم والتقاليد التى فرضتها الهندوسية وأدت إلى تأخره لآلاف السنين.

■ من خلال تناولك تأثير الأيديولوجيا الدينية والفلسفية على المرأة.. هل تعتقد بوجود «لحظة تأسيس» مقبلة قادرة على كسر الدائرة؟

- فى تاريخ الحضارات الإنسانية لم يحدث استبدال أيديولوجية بأخرى إلا عبر استبدال أقوام بأخرى أو فرض دين جديد، كما حدث مع انتشار المسيحية فى روما وصعود الإسلام. وإذا أخذنا الإسلام كمثال، نجده لم يأتِ بقطيعة جذرية مع ما سبقه، بل كان متممًا لما كان قائمًا. لم يبتكر الإسلام نظامًا عائليًا جديدًا، ولم يؤسس نظامًا اقتصاديًا غير مسبوق، بل استوعب وأعاد تشكيل النظم والعادات التى سبقته.

■ إذا نظرنا إلى المستقبل.. كيف تتخيل مصير «البؤس الأنثوى» فى ظل التطورات التكنولوجية والاجتماعية؟ هل ترى أن العصر الرقمى يحمل إمكانية لتحرر حقيقى.. أم أن الآليات السلطوية ستعيد إنتاج نفسها بصور جديدة؟

- فى المجتمعات الغربية والصين وروسيا وأمريكا اللاتينية أصبحت المرأة ذاتًا مستقلة ولها جسد تمتلك حق التصرف فيه، بينما يصعب الحديث عن المرأة الإفريقية نظرًا لتعدد الثقافات من بلد إلى آخر. أما الهند، ورغم تفاعلها مع إرث ثقافى قديم يحطّ من شأن المرأة، فقد استطاعت قطع أشواط كبيرة فى تحسين أوضاعها، متجاوزة الكثير من القيود التقليدية دون أن تتخلى عن هويتها.

على النقيض، لا تزال مجتمعاتنا العربية تعيش تحت سطوة ثقافة «بنت العم» وهيمنة القبيلة، حيث يُرتكب العنف ضد المرأة، سواء من الزوج أو الأخ، تحت ذريعة الحفاظ على «الشرف». المفارقة أن هذه المجتمعات لا ترى فى السرقة أو الغش أو الكذب إخلالًا بالشرف، لكنها تسلبه ممن يمارسون حرياتهم الفردية، خصوصًا المرأة حين تتحكم فى جسدها. هذا التناقض يعكس أزمة عميقة فى مفاهيم الشرف والتحضر، ويقف عائقًا حقيقيًا أمام دخول هذه المجتمعات إلى الحداثة والعالم المعاصر.

■ لننتقل إلى كتابك «تاريخ الجنة» الذى تحدثت فيه عن تطور مفهوم الجنة من الأساطير القديمة إلى الأديان السماوية.. ثم إلى اليوتوبيات الحديثة.. هل ترى أن هناك خيطًا يجمع بين هذه التصورات رغم اختلاف سياقاتها؟

- نعم، هناك أكثر من خيط يربط بين المعتقدات الدينية والثقافة الإنسانية العميقة، بل إن مفهوم «الأمل» يشكل جوهرًا متجذرًا فى وعى الإنسان منذ أقدم الأزمنة. فكرة الحياة بعد الموت امتداد لنزعة إنسانية أصيلة نحو البحث عن معنى يتجاوز الفناء. كما أشرت سابقًا إلى أن الجنة كمفهوم ليست وليدة الأديان الإبراهيمية فقط، بل تعود جذورها إلى القرن السادس قبل التقويم المعاصر مع الزرادشتية.

لكن التطور الحقيقى لم يقتصر على فكرة الجنة بحد ذاتها، بل تمثل فى نشوء أيديولوجيات نسجت خرائط مقدسة، حددت مواقع الجنة ضمن جغرافيا روحية، ووضعت معايير صارمة لمن يدخلها ومن يُحرم منها.

فى كتابى «تاريخ الجنة» ركزت على الديانتين المسيحية والإسلامية تحديدًا، لما تتميزان به من غنى وثراء أيديولوجى يعكس عمق التحولات الفكرية التى خاضها الإنسان فى سعيه لإيجاد صورة متكاملة عن المصير الأخروى.

■ تطرقت إلى الجنة كما تمثلت فى الأحاديث النبوية.. كيف ترى تأثير هذه الروايات على المخيلة الدينية والثقافية عبر التاريخ؟

- ما ورد عن الجنة فى كتاب المسلمين المقدس محدود جدًا. المادة التى قام بتطويرها أصحاب الحديث غنية جدًا ولا أثر لها فى القرآن. أما رسوخ الإيمان بوجود جنة بعد الموت فهذا أمر بديهى، والسبب هو أن كل الديانات تؤكد مسألة الأمل. الديانات التوحيدية، ولا سيما المسيحية والإسلام، كانتا سباقتين فى هذا المضمار.

■ برأيك، هل تحمل كل محاولة لبناء «جنة على الأرض» بذور دمارها، كما حدث فى التجارب الاشتراكية أو الرأسمالية المتطرفة؟

- نعم، على المستوى الأيديولوجى ليس هناك جنة على الأرض. الرأسمالية حملت الأمل بحياة أفضل، لكنها فعلت ذلك عبر وسائل الترفيه والتلاعب بوعى الفرد، محوّلةً إياه إلى مجرد مستهلك، بدلًا من أن يكون مواطنًا واعيًا.

فى المقابل، التجارب التى قادها لينين، استنادًا إلى مفهوم النخبة التى تسيّر المجتمع، لم تؤدِّ إلى تحقيق الفردوس الأرضى، بل إلى استعباد الناس داخل المنظومة التى حكمتها الأيديولوجية السوفيتية.

■ ما الموضوعات التى ستتطرق لها فى أعمالك المقبلة؟

- فى الحقيقة، أكتب بحثًا بعنوان «خيوط العنكبوت: فى نقد الحماسة»، وهو امتداد للدراسات والبحوث حول حرب 1967، وأشير هنا تحديدًا إلى كتاب أستاذى صادق جلال العظم «النقد الذاتى بعد الهزيمة». تلك الهزيمة المنكرة، التى يُطلق عليها جزافًا «نكسة»، لا تمثل العمود الفقرى للكتاب، وإنما ينصب تركيزى على الخطاب الحماسى الذى لم تَهِن منه السنون رغم الدمار الذى حلّ. أقصد تحديدًا خطابات حزب الله وحسن نصرالله، التى ألهمتنى اختيار عنوان الكتاب، فقد كان

يردد: «إسرائيل أوهن من خيوط العنكبوت»، وشعاره الآخر «سأجعل إسرائيل تسير على ساق واحدة».

فى هذا الكتاب، الذى أعمل على تحريره حاليًا، أسعى إلى تقديم تحليل للحماسة من منظور لغوى، أنثروبولوجى، اجتماعى، وفلسفى. كما فعلت فى مؤلفاتى السابقة، أبدأ بمقدمة نظرية حول مفهوم الحماسة، ثم أستعرض ثقافتها فى منطقتنا من خلال تحليل أهم الرموز السياسية.