الباحث السورى طارق محمد شحرور: الإسلام الوسطى «أسطورة».. والتطرف امتداد لتراث لم يخضع لمراجعة

- افتراض نسخ بعض الآيات مشكلة كارثية مرت دون انتباه

- من غير المنطقى أن يُفسَّر القرآن بناءً على أحداث تاريخية لا نملك يقينًا حول صحتها

- أتفق مع والدى بشكل كامل فيما يتعلق بالأسس المنهجية.. ونتائج المنهج هى موضع الاختلاف بيننا

- «القضاء والقدر» و«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» من المفاهيم الإشكالية التى اختلفت فى تأويلها عن والدى

- لا أرى مستقبلًا مُبشرًا لسوريا مع السلطة الإسلامية.. وآمل أن أكون مخطئًا

- القرآن لا يحرّم سوى حالة واحدة من التبنّى وترك الأشكال الأخرى من رعاية الأطفال للاجتهاد الإنسانى

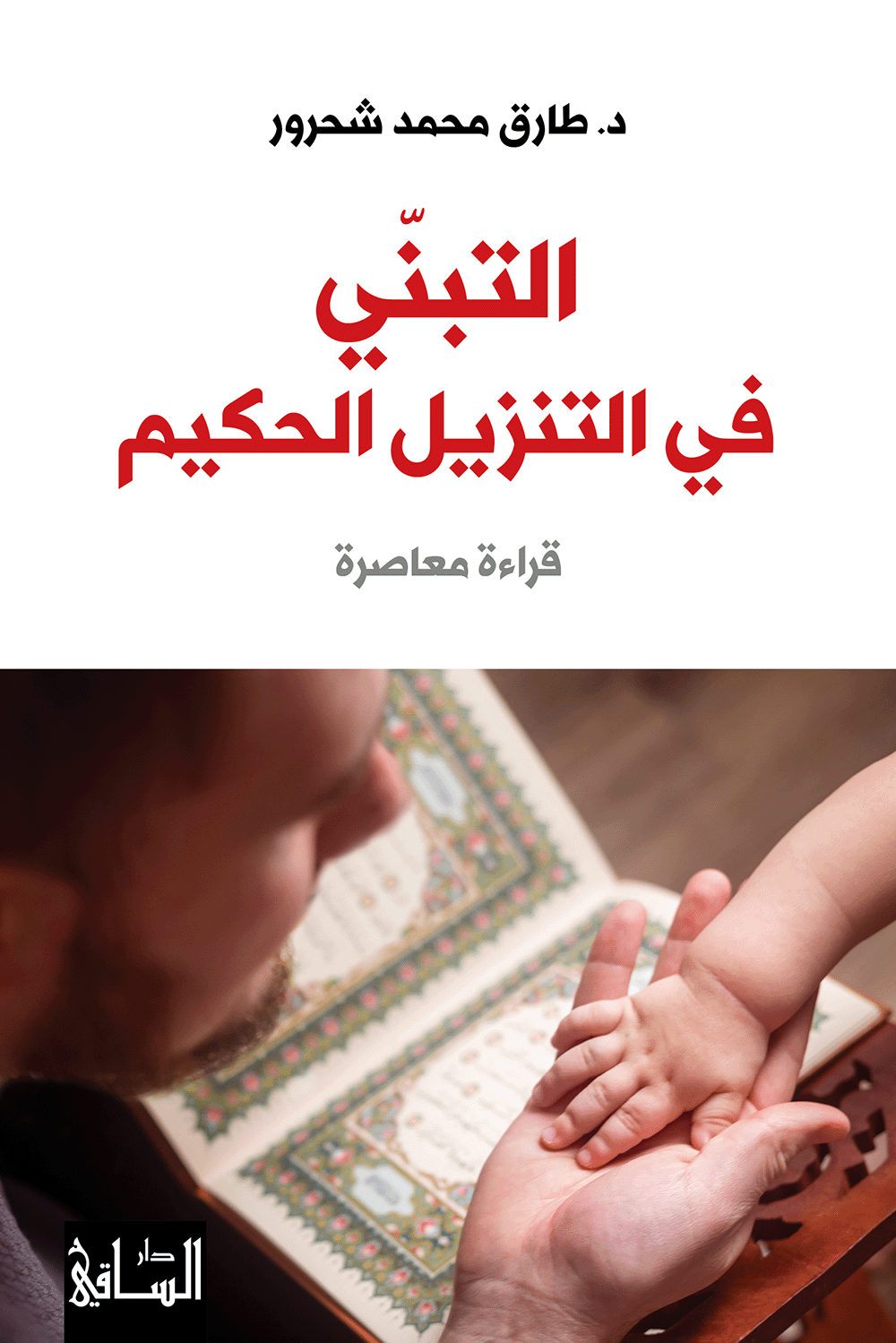

مشروع متكامل فى قراءة النص الدينى، أسّسه المفكر السورى محمد شحرور على مدار عقود، ليواصل الابن، طارق محمد شحرور، المسيرة، متأثرًا بالمنهج الفكرى لوالده، لكن دون أن يقف عنده. فقد سعى إلى تطوير أفكار لم تحظَ بمساحتها الكافية فى مشروع الأب، فجاءت أعماله لا لتكرّر ما سبق، بل لتضيف إليه، ولتطرق مساحات جديدة من البحث والتأويل.

فى هذا السياق، أصدر الباحث طارق شحرور، المختص بالطب النفسى، عددًا من الأعمال البارزة، هى «عن الروح والنفس والمعرفة فى التنزيل الحكيم»، و«عن الحرية فى التنزيل الحكيم»، وكذلك أحدث أعماله؛ «التبنى فى التنزيل الحكيم»، وفيه يقدم قراءةً مغايرة ومعاصرة لمفهوم التبنى فى القرآن الكريم، من خلال تحليل لغوى دقيق للنصوص القرآنية يكشف عن الفروق بين الأبوة والوالدية، ومن ثم يتحدى الأفكار التقليدية حول التبنّى، ويعيد النظر فى المسائل الاجتماعية والقانونية المرتبطة به، مثل النسب، والميراث، وحرمة الزواج.

فى هذا الحوار، نقترب أكثر من تجربة طارق شحرور، لنتعرّف إلى أوجه التقاطع والاختلاف بين مشروعى الأب والابن، ونستكشف المنطلقات التى يبنى عليها رؤيته حول قضايا مثل التبنى، والحرية، وغيرهما من المسائل الملحّة فى سبيل بناء فكر دينى قادر على مواكبة العصر.

■ كيف أثرت نشأتك فى بيئة فكرية مستقاة من مشروع والدك محمد شحرور فى وعيك المبكر تجاه الدين؟

- فى بداية نشأتى، لم تكن البيئة الفكرية المحيطة بوالدى، الدكتور محمد شحرور، واضحة كما قد يتصور البعض. فقد استغرق والدى - رحمه الله- سنوات طويلة للوصول إلى منهجه الفكرى الذى اشتهر به. كان عليه أولًا أن ينجز مهمة شاقة تتمثل فى قراءة التراث الإسلامى بكامله. وبالفعل، تمكّن من الاطلاع على مختلف الاتجاهات الفكرية الأساسية فى هذا التراث، ودرس بعمق الموضوعات المتعلقة بفهم المصحف، والإسلام، والسنة النبوية، وغيرها من القضايا الجوهرية.

فى سبعينيات القرن الماضى، انكبّ والدى على دراسة التراث، بينما كنت لا أزال طفلًا. وعندما أتمَّ دراسته لهذا التراث، كنت قد بلغت من العمر نحو ١١ أو ١٢ عامًا. فى تلك المرحلة، بدأ يدرك أن هناك إشكالية كبيرة تتطلب مراجعة جذرية للتراث الإسلامى، وبدأ يطرح تساؤلات عميقة حول الحاجة إلى إعادة التفكير فى كل شىء.

فى ثمانينيات القرن الماضى، كنت فى سن المراهقة، وكانت النقاشات الفكرية تُجرى فى مكتب والدى الهندسى بدمشق، حيث يجتمع عدد من المثقفين الذين شاركوا فى الحوار مع أبى. كان النقاش مستمرًا على مدى أشهر وسنوات، ومن أبرز هؤلاء المثقفين الدكتور جعفر دك الباب، الذى شارك والدى فى تأليف أول كتاب له من خلال فصل عن اللسانيات، فقد كان متخصصًا فى هذا المجال. كما كان الدكتور حسين العودات، وهو أحد المثقفين البارزين فى دراسة التراث، حاضرًا فى هذه الحوارات.

ما ميّز هذه النقاشات هو غياب أى تحفظات أو مجاملات، إذ كان تحدّى الأفكار السائدة أمرًا طبيعيًا ومستمرًا. بالنسبة لى، كانت بمثابة تدريب فكرى يومى، فلم أُجبر على تبنى أى أفكار، بل كنت أشاهد كيف تتشكل هذه الأفكار وتتطور، لذلك يمكننى القول إننى لم أنشأ على أفكار والدى وإنما عاصرت مراحل تبلورها بشكل عملى.

مع مرور الوقت، بدأت أستوعب تلك الأفكار تدريجيًا، وأصبحت مشاركًا غير مباشر فى عملية إعادة التفكير التى كان يخوضها والدى مع زملائه. ونتيجة لهذا، أصبحت زيارتى اليومية للمكتب الهندسى بمثابة التحاق بجامعة فكرية موازية لدراستى الأكاديمية. فقد كنت أتعرض لنقاشات تدور حول مراجعة التراث، والفلسفة، واللسانيات، ومختلف القضايا الفكرية.

وعلى المستوى الشخصى، لم يحاول والدى فرض أفكاره علىّ بأى شكل من الأشكال. فى تلك الفترة، كانت هناك موجة صعود للتيارات الدينية التقليدية فى دمشق، وتأثر بها العديد من الأشخاص من حولى، وكدت أنجرف معها مثل غيرى من المراهقين. إلا أن النقاش المفتوح الذى نشأت عليه، والذى لم يتضمن أى شكل من أشكال الفرض، لعب دورًا كبيرًا فى إنقاذى من الانجراف نحو هذه التيارات. كان النقاش دائمًا عقلانيًا، ويسمح بتحدّى المفاهيم بحرية تامة.

■ متى شعرت بأنك تريد أن تستكمل مسيرة والدك انطلاقًا من منهجه واختلافًا مع بعض تأويلاته؟

- بعدما بدأ والدى فى نشر مؤلفاته وترسيخ أفكاره، شعرت بالارتياح تجاه هذا المسار الفكرى. كنت دائمًا أخوض معه نقاشات معمقة، وأحيانًا كنا نختلف فى بعض المسائل، مثل مفهوم «العلم الإلهى»، فقد كنت أراه من زاوية مختلفة عن رؤية والدى. استمر هذا النقاش بيننا منذ سنوات دراستى الثانوية حتى آخر يوم فى حياته.

لم أفكر فى البداية فى الكتابة أو استكمال مسيرته الفكرية، لكن مع مرور الوقت، وجدت أن دراستى فى علم النفس تتقاطع مع بعض القضايا التى ناقشها والدى، خصوصًا فيما يتعلق بنظرية المعرفة. ومن هنا، جاءت الفكرة الأولى لكتابى الأول، فقد كنت أطمح إلى تقديم مراجعة شاملة لمفهوم المعرفة كما ورد فى المصحف، إلا أننى أدركت أن هذا المشروع يتطلب سنوات طويلة من البحث، فاقتصر عملى على تحليل بعض الأفعال المعرفية الواردة فى المصحف.

وعلى الرغم من اهتمامى المتزايد بهذا المجال، لم يكن والدى مشجعًا على استمرارى فى هذا المسار لعدة أسباب. أولًا، كان يخشى أن يُقال إن أفكارى مجرد امتداد لأفكاره بسبب عامل الوراثة، فى حين أنه كان يؤمن بأن الفكر لا يُورث، بل يُبنى بالتفكير الحر. ثانيًا، كان يدرك مدى الصعوبات التى واجهها شخصيًا نتيجة طرحه لهذه الأفكار، من خسارة أعماله التجارية إلى الضغوط الاجتماعية، لذا لم يكن يرغب فى أن أخوض التجربة نفسها.

ومع ذلك، وبعد إصدار كتابى الأول، فوجئت بأن والدى قرر كتابة مقدمة له، رغم أنه لم يكن متحمسًا فى البداية. لكنه قال لى صراحةً إنه رأى أن ما كتبته كان مناسبًا ومتماشيًا مع منهج البحث الحر، ولهذا السبب قرر دعمى.

■ ما الفروقات الأساسية بين قراءتك للنصوص الدينية وقراءة محمد شحرور فى ضوء تعاطيك المختلف مع بعض المفردات التى أوّلها المفكر الراحل على نحو مغاير؟

- بداية أنا مَدين لأبى لأنه وضع الأسس والمنهج وما أفعله أنا هو متابعة مشواره. فيما يخص منهج البحث، أتفق مع والدى بشكل كامل فيما يتعلق بالأسس المنهجية، إلا أن نتائج هذا المنهج هى موضع الاختلاف بيننا. ومن هنا بدأت رحلتى فى الكتابة، فقد رأيت أنه من الضرورى توضيح هذه الفروقات والاستمرار فى استكمال العمل الذى بدأه والدى، الذى لم يتمكن من إتمامه بسبب ظروف عدة.

أحد الأسس التى أؤمن بها، والتى كان والدى رحمه الله يؤمن بها أيضًا، هو أن مفردات القرآن الكريم ليست مترادفة، وأن كل كلمة تحمل دلالة خاصة ينبغى أخذها فى الاعتبار. ومنهجه فى تحليل المفردات اعتمد على تتبع تكراراتها فى المصحف للوصول إلى المعنى الأدق. إلا أن الفارق بيننا يكمن فى الأدوات المتاحة؛ فقد كانت أدوات والدى محدودة، وكان عليه مراجعة المصحف كاملًا يدويًا لاستخراج كل ورود للمفردة، ما كان يجعل البحث مضنيًا. أما اليوم، فبفضل التكنولوجيا الحديثة، أصبح من الممكن العثور على جميع مواضع المفردة فى المصحف بسهولة، ما يسمح بتحليل أكثر شمولًا ودقة.

وعلى الرغم من الجهد الذى بذله والدى فى تحليل المفردات، فإن بعض دراساته لم تكن مكتملة، فقد كان يستند إلى آيتين أو ثلاث لاستخلاص معنى معين، بينما أجد أنه من الضرورى تتبع المفردة فى كل مواضعها قبل تبنى أى تفسير نهائى. وهذا ما أفعله بدقة، مع الحرص على ذكر أى معنى قد يبدو غير متوافق، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الموضوعية والشفافية.

مثال بارز على الاختلاف بينى وبين والدى هو تأويل مفهوم «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». فقد كان والدى يرى أن هذا المفهوم يتعلق بدور الصحافة والإعلام، بينما أرى، من خلال تتبعى الدقيق لهذا التركيب اللغوى فى القرآن، أنه يشير إلى التشريع المدنى والجنائى؛ فـ«الأمر بالمعروف» يتعلق بالقوانين المدنية، بينما «النهى عن المنكر» يشير إلى القوانين الجزائية. والملاحظة المهمة هنا أن الله تعالى لم يأمرنا مباشرة بالمعروف، بل أمرنا أن نأمر به، وهو ما يشير إلى أن التشريع المدنى متروك لاجتهاد الإنسان باعتباره جزءًا من مسئولياته فى الخلافة على الأرض. كما أن هذه العبارة لم ترد فى الرسالات السابقة، بل ظهرت فقط فى الرسالة الخاتمة، وهو ما يربطها بمفهوم اكتمال التشريع الإلهى ومنح الإنسان دورًا أعظم فى تنظيم شئونه.

ومن النقاط الأخرى التى اكتشفتها بعد وفاة والدى هى الاختلاف فى تناول مفهوم «القضاء والقدر». فقد تناول والدى رحمه الله هذه المسألة بالمنظور التقليدى، وحاول شرحها بما يتناسب مع المفاهيم السائدة، لكنه لم يقم بملاحقة المصطلحين «المشيئة» و«الإرادة» فى القرآن بدقة، وهو ما قمت به لاحقًا، فقد وجدت أن هذين المصطلحين هما المفتاح لفهم مفهوم الحرية فى القرآن، وأن التفاعل بينهما هو ما يحدد العلاقة بين إرادة الإنسان وإرادة الله.

والدى، رغم عمق رؤيته، لم تكن لديه الأدوات الكافية لمتابعة كل المفردات بدقة، ما جعله يتبنى بعض التفسيرات التى لم تكن شاملة لكل الآيات. أما أنا، فقد حاولت استكمال هذا العمل من خلال البحث الدقيق، مع الالتزام بالمنهج ذاته، لكن مع تطويره بما يتناسب مع الإمكانات الحديثة، والتأكد من أن كل معنى يتوافق مع جميع مواضع المفردة فى النص القرآنى.

■ فى كتابك «الحرية فى التنزيل الحكيم»، أشرت إلى عوامل أسهمت فى قبول المسلمين لتفسير مشوّه للقرآن؛ مسألة نسخ الآيات والتركيز على أسباب النزول. كيف أثّرت هذه العوامل فى فهم النص الدينى؟ وكيف يمكن لإعادة النظر فيها أن يقود إلى قراءة أكثر انسجامًا مع مقاصد التشريع؟

- كانت مشكلات فهم النص القرآنى قديمًا معضلات حقيقية ومعقدة، ولم تحظَ بالاهتمام الكافى، فقد كان هناك هجران كبير للمصحف، ومن الأسباب التى أدت إلى ذلك موضوع النسخ، وهو أمر شديد الخطورة، إذ إن هذا كلام صادر من رب العالمين، ولا بد أن نكون على وعى بأن المصحف هو آخر اتصال مباشر بين خالق الكون كله والإنسان على وجه الأرض.

لذلك، لا يمكن التعامل مع الأمر بتساهل، بحيث إذا وجدنا آيتين يبدو ظاهرهما التعارض، نظن أننا لن نستطيع حل هذه المعضلة إلا بنسخ إحدى الآيتين فقط. وقد تم الاعتماد على آية النسخ دون فهم حقيقى لماهية النسخ، فالمشكلة أن الفهم الذى نشأ حول هذه القاعدة كان فهمًا قاصرًا، وولد مشكلات كثيرة، لكن المشكلة الأكبر أن هناك آيات أُهملت باعتبارها منسوخة، ما يمثل مشكلة خطيرة للغاية. لم يقتصر الأمر على سوء الفهم، بل تم منع الناس من التفكير فى بعض الآيات بناءً على افتراض أنها منسوخة، وهذه مشكلة كارثية مرّت دون أن ينتبه لها كثير من المسلمين.

والأمر الأكثر خطورة أنه لم يكن ثمة اتفاق بين العلماء على عدد الآيات المنسوخة، فقد اختلف التراث الإسلامى حول ذلك، فتراوحت الأعداد بين العشرات والمئات، ما يدل على أننا أمام معضلة كبيرة. فكيف يمكن اعتبار بعض الآيات منسوخة بينما لا يوجد إجماع على ذلك؟ وكيف يمكن أن نغضّ الطرف عن هذا الأمر الخطير لعدة قرون دون أن ندرك مدى خطورته؟

الموضوع الثانى الذى يُتداول كثيرًا فى فهم الآيات هو أسباب النزول أو مناسبات النزول. يمكن مناقشة هذا الأمر من خلال ما قاله السيوطى وغيره، إذ يوجد اختلاف حول أسباب النزول. ولكن بغض النظر عن ذلك، من المستحيل أن تكون آية صالحة لكل زمان ومكان، وتكون فى الوقت ذاته مرتبطة بحادثة معينة فى زمن النبى محمد، صلى الله عليه وسلم.

صحيح أن هناك آيات قليلة ارتبطت بظروف زمنية خاصة، ولكن معظم آيات المصحف موجودة ليوم القيامة، ولا يمكن حصرها فى حادثة معينة حدثت فى زمن الرسول فقط. لذلك، من غير المنطقى أن يُفسَّر القرآن بناءً على أحداث تاريخية لا نملك يقينًا حول صحتها، ثم نعيد فهم المصحف بناءً على هذه الحوادث، وحتى لو صحت هذه الحوادث، من المستحيل أن يكون المصحف كله مرتبطًا فقط بأحداث زمن النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكون صالحًا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. هذه الفكرة غير منطقية من الأساس، وإذا نظرنا إلى التفسيرات التى تعتمد على أسباب النزول، سنجد أنها غير مقبولة منطقيًا، لأنها تقيّد فهم الآيات بزمان ومكان معينين.

إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن بعض التفسيرات قد لا تكون متوافقة مع العقل أو العلم، ورغم ذلك يتم قبولها لمجرد أن هناك إجماعًا سابقًا عليها، ما أدى إلى قبول تأويلات للقرآن لم يُنزل الله بها من سلطان.

المشكلة الأخرى الكبرى هى أن كل من حاول تفسير المصحف، تناوله من أوله إلى آخره، محاولًا تفسير كل كلمة، دون أن ينتبه إلى أن هذا كلام الله، الصالح لكل زمان ومكان حتى يوم القيامة. ومن غير المفترض أصلًا أن يكون تفسيره كاملًا، كما أن تفسيره كله دفعة واحدة أمر غير منطقى وغير واقعى، ولا يمكن لشخص واحد أن يقوم بهذه المهمة إلا إذا كانت هناك مؤسسات علمية ومعرفية ولغوية تشترك فى هذا الأمر.

أما أن يقوم شخص واحد بمسك المصحف كاملًا من أوله إلى آخره ليقوم بتفسيره، فهذا أمر مستحيل. على سبيل المثال، فى كتابى الأخير الذى تناول موضوع «التبنّى»، قمت فقط بتحليل بضع كلمات من المصحف، محاولًا تفسير الفروقات بينها، وكان ذلك عملًا شاقًا ويتطلب جهدًا بحثيًا كبيرًا. فكيف يكون الحال إذا كان الهدف تفسير جميع كلمات المصحف وتعريفها؟ الأمر فى غاية الصعوبة والتعقيد.

■ على ذكر كتابك «التبنى فى التنزيل الحكيم» ذكرت أن الأدعياء تغطى نوعًا واحدًا فقط من أنواع التبنى المنهى عنه فى القرآن، بينما توجد حالات أخرى لا يشملها هذا التحريم. هل لك أن توضح لنا تفسيرك لذلك فى ضوء النصوص القرآنية؟

- بناءً على دراستى للنصوص القرآنية، وجدت أن القرآن لا يحرّم التبنّى ككل، بل يحرّم فقط حالة الأدعياء، فى حين أن الأشكال الأخرى من رعاية الأطفال متروكةٌ للاجتهاد الإنسانى. والأهم من ذلك أن هناك مفهومًا آخر قد ورد فى القرآن، وهو «اتخاذ الولد»، الذى ورد فى سياقين: قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقصة سيدنا موسى عليه السلام.

لكن للأسف، لم يحظَ هذا المفهوم بشرحٍ كافٍ فى التراث الإسلامى، ولم يُناقَش بشكلٍ مفصّلٍ فى كتابات السلف الصالح. لذا، أعتقد أنه قد يكون لى شرف طرح هذا الموضوع لأول مرة، أو ربما تمت مناقشته فى الماضى لكن لم يصلنا ذلك.

حتى والدى رحمه الله، حين شرح مسألة التبنّى، اكتفى بتوضيح أنه مباحٌ بأشكالٍ مختلفة، لكنه لم يتوسع فى التفريق بين مفهومى «الوالد» و«الأب»، وهو الفرق الذى يمكن أن يقودنا إلى استنتاج أن مفهوم «اتخاذ الولد» قد يكون مرتبطًا بالتبنّى فى القرآن الكريم.

ولعل السبب فى عدم توسع والدى فى هذا الأمر هو أن نطاق عمله الفكرى كان واسعًا جدًا، وكان من الصعب عليه تقديم شروحاتٍ تفصيليةٍ لكل مفهومٍ على حدة. لكن هذا يدفعنى ويدفع غيرى إلى استكمال هذا المشوار البحثى، وإعادة النظر فى هذه المفاهيم بتعمّق.

إن الأدعياء يمثلون حالةً خاصةً من حالات التبنّى، وإذا اعتبرنا أنهم يندرجون تحت مفهوم التبنّى، فإن هذه الحالة تحديدًا غير مقبولة، كما ورد فى القرآن الكريم بوضوح. ومن اللافت أن الله سبحانه وتعالى قدّم لنا مثالًا حيًا وشديد التحديد حول مفهوم الأدعياء، وذلك من خلال ذكره زيد بن حارثة رضى الله عنه، الذى كان من الأدعياء للنبى صلى الله عليه وسلم.

نحن نملك معلومات وافية عن زيد، ونعلم أنه حين دخل فى رعاية النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سنٍّ كبيرة، وكان على درايةٍ كاملةٍ بأبويه الحقيقيين. أى أن مسألة النسب كانت واضحةً تمامًا فى حالته، ما يبيّن لنا بجلاء أن مفهوم الأدعياء قد تم شرحه فى القرآن، وأنه لا يجوز أن يكون لهم تبنٍّ شرعى، إلا أن هذا الحكم لا يعنى النهى المطلق عن جميع أشكال التبنّى، بل يقتصر على هذه الحالة الخاصة، بينما تبقى الحالات الأخرى خاضعةً للقوانين الإنسانية والتشريعات الاجتماعية.

والمفاجأة التى اكتشفتها بعد إصدار كتابى هى أننى عندما رجعت إلى قوانين التبنّى فى أوروبا، وبالتحديد فى جمهورية أيرلندا، وجدت أنها تضع حدودًا واضحةً للتبنّى، منها ألا يتجاوز عمر الطفل سبع سنوات، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى تتعلق بظروف الطفل الأسرية، بحيث لا يكون قادمًا من بيتٍ مستقرٍّ فيه أبٌ وأمٌّ معروفان.

ومن اللافت أن الشروط المفروضة على من يرغب فى التبنّى وعلى الأطفال الذين يمكن تبنّيهم هى شروط صارمة جدًا، تتوافق إلى حدٍّ كبيرٍ مع الأحكام القرآنية. وهذه المقاربة بين الأحكام الشرعية والقوانين الحديثة كانت مفاجأةً سارةً لى، لا سيما وأننى لم أكن قد اطلعت على هذه القوانين قبل تأليف الكتاب، بل قرأتها مؤخرًا بدافع الفضول.

■ هل يمكن أن نأمل فى أن تتبنى المؤسسات الدينية الرسمية طرحك المغاير لموضوع التبنّى فى الإسلام؟

- أظن أنه من الصعب جدًا أن يحدث هذا، فهذه المؤسسات معروفة ببطء حركتها فى الاستجابة للتغيرات الفكرية والاجتماعية. لكن رغم هذا البطء، فإننا نرى أن هناك تغييراتٍ تحدث، وإنْ كانت متأخرةً، وهى غالبًا ما تستند إلى أفكارٍ جاءت من خارج المؤسسات الدينية الرسمية. ولا يهمّ كثيرًا إنْ لم تعترف هذه المؤسسات بمصدر الأفكار الجديدة، فالمهم هو أن التطور يحدث، وأنه يُسهم فى تحسين حياة الناس وحماية حقوقهم.

لذلك، أتمنى أن يكون هذا النقاش حول التبنّى واتخاذ الولد جزءًا من حوارٍ أوسع على مستوى الدول والمؤسسات المدنية، وليس فقط ضمن إطار المؤسسات الدينية، لأن هذه المسائل تمسّ الإنسان مباشرةً، وتتطلب استجاباتٍ أكثر مرونةً وتفاعلًا مع متطلبات الواقع.

■ عبّرت عن إيمانك بنظرية التطور الإنسانى، وأشرت إلى أن الله ألمح إليها فى مواضع متعددة من المصحف. فكيف ترى العلاقة بين المفاهيم العلمية الحديثة والتفسير الدينى؟ وما الآيات التى تستند إليها فى هذا الطرح؟

- أرى أن المفاهيم العلمية الحديثة، ومنها نظرية التطور، لا تتعارض مع الإيمان، بل يمكن فهمها فى سياق الإرادة الإلهية التى تُسير الكون وفق قوانين وضعها الله. من الآيات التى تشير إلى ذلك قوله تعالى: «قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ» (العنكبوت: ٢٠). هذه الآية تدعو الإنسان إلى البحث والتأمل فى كيفية نشأة الخلق وتطوره، وهو ما قام به داروين عندما سافر إلى جزر معزولة وراقب تطور الكائنات. بالطبع، نظرية داروين ليست كاملة، وبها ثغرات، لكن الفكرة الأساسية حول تطور المخلوقات تتماشى مع الأمر الإلهى بالتأمل فى نشأة الخلق.

ومع أن التطور الطبيعى يفسر الكثير من الظواهر، فهناك قفزات فى تطور الإنسان يصعب تفسيرها بناءً على قوانين الطبيعة وحدها. بعض الطفرات، وفقًا لقوانين الاحتمالات، من غير المرجح أن تحدث دون تدخل خارجى. أعتقد أن الله، بحكمته، تدخّل فى لحظات مفصلية لضبط مسار التطور، بحيث يؤدى فى النهاية إلى ظهور الإنسان. القفزة الأهم على الإطلاق هى «نفخة الروح»، التى جاءت من الله وجعلت الإنسان كائنًا مختلفًا عن باقى المخلوقات.

إيمانى بنظرية التطور لا يتعارض مع إيمانى بالله، بل أرى أن التطور جزء من الخطة الإلهية. الله اختار أن يخلق الطبيعة بقوانين محددة، وجعلها تتطور وفق نظام دقيق يقود فى النهاية إلى ظهور الإنسان. فهمنا لهذه القوانين واكتشافنا لها لا يقلل من قدرة الله، بل على العكس، يزيد من إدراكنا لعظمته وحكمته.

■ كيف ترى تأثير الفقه التقليدى على الحياة اليومية للمسلمين اليوم؟ وهل يمكن فعلًا تجاوز هذا الإرث الثقيل؟

- الفقه التقليدى يعانى مشكلات جوهرية تجعله غير قادر على التعامل مع تحديات العصر، ورغم أننى لا أتخذ موقفًا متحاملًا تجاهه، فإن الوقائع التى شهدناها فى السنوات الماضية، من ظهور داعش وما هو على شاكلتها، تؤكد أن هذا الفقه يحمل فى طياته أزمات عميقة تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات.

البعض يعتقد أن التطرف ليس سوى قراءة مشوهة للإسلام، وأن ما يسمى بالإسلام الوسطى برىء من هذه الإشكالات، لكن الحقيقة مختلفة. فلو رجعنا إلى أمهات الكتب التى تنتمى إلى ما يُعرف بالإسلام الوسطى، لوجدنا أن الأفكار التى تتبناها الجماعات المتطرفة مستقاة بشكل مباشر منها. هذه الأفكار لم تخضع لمراجعة نقدية حقيقية، بل لا تزال معتمدة حتى اليوم، وإن لم تُنفذ عمليًا فى الوقت الراهن، فإن إمكانية تطبيقها فى أى لحظة تبقى قائمة، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا.

لذلك، فإن فكرة «الإسلام الوسطى» ليست سوى أسطورة، إذ يخفى هذا التراث فى داخله ماردًا نائمًا، يمكن أن يخرج فى أى وقت متى توافرت الظروف والأشخاص المناسبون، تمامًا كما حدث فى سوريا والعراق مع صعود الجماعات المتطرفة.

من الممكن تجاوز هذا الإرث الثقيل، لكن هذا يتطلب مراجعة حقيقية وجذرية، فوالدى - رحمه الله- وغيرُه ممن عملوا على نقد هذا التراث سعوا إلى فتح باب المراجعة، لكنهم لم يجدوا من يناقشهم، بل واجهوا تجاهلًا تامًا، وكأنهم غير موجودين. وعندما يضطر أصحاب الفقه السائد إلى تبنى بعض الأفكار الإصلاحية، فإنهم يفعلون ذلك دون الاعتراف بمن سبقهم إليها، بل يعيدون صياغتها ضمن الأطر التقليدية التى تضمن استمرار سلطتهم. ما يحدث اليوم ليس مراجعة حقيقية، بل مجرد محاولات للتماهى مع متغيرات الواقع، فى ظل موجة تغيير عاتية لا يستطيعون الوقوف فى وجهها، فيلجأون إلى الانحناء بانتظار أن تمر العاصفة.

■ على الرغم من صعود تيارات فكرية نقدية على امتداد العقود الماضية، ما زال الفكر التقليدى يحتكر تأويل النصوص الدينية، كيف يمكن أن يقود هذا الحراك ثورة فكرية حقيقية؟

- أصعب ما يمكن أن يواجهه الإنسان فى هذه الحياة هو التغيير، لا سيما تغيير الأفكار. لهذا كانت مهام الأنبياء من أعقد المهام عبر التاريخ. ورغم أن التغيير حتمى، إذ لا شىء ثابتًا فى هذا العالم سوى الله عز وجل، فإن تحقيقه يظل أمرًا بالغ الصعوبة. إرهاصات التغيير موجودة بالفعل فى الأفكار التى تنشأ خارج المؤسسات الدينية، وهى تفرض نفسها تدريجيًا، لكننا لم نصل بعد إلى الكتلة الحرجة التى يمكنها إحداث تحول حقيقى فى المجتمع والواقع، ولهذا تبقى هذه الأفكار حتى الآن مجرد رؤى متفرقة.

هناك حقيقة لا يمكن إنكارها، وهى أن المؤسسات التى تسيطر على الخطاب الإسلامى تتجاهل تمامًا أى أفكار جديدة، فلا تناقشها ولا حتى تهاجمها، بل تفضل التعامل معها بسياسة التجاهل التام، وهى استراتيجية أثبتت فاعليتها حتى الآن، لأنها تمنع هذه الأفكار من الوصول إلى الحيز الذى تستحقه فى النقاش العام.

حتى هذه اللحظة، لا يمكن الحديث عن ثورة فكرية حقيقية، فهى لا تزال بحاجة إلى وقت وإلى كتلة حرجة من الأفراد الذين يتبنون الأفكار الجديدة، بحيث يكون لهم وجود مؤثر فى المجتمع، ويتمكنون من إحداث تغيير ملموس. هذا الشرط لم يتحقق بعد، لكننى أتمنى أن نصل إليه يومًا، وأن يشعر الناس فعلًا بأن هناك تحوّلًا فكريًا يأخذ مكانه فى الواقع.

■ عبّرت عن تفاؤلك بالسلطة الجديدة فى سوريا.. ألا تقلق من المرجعية الإسلامية المتشددة التى ترتكز عليها فكريًا وإمكانية أن تعرقل كل الجهود التجديدية التى تنطلق منها؟

- بصفتى سوريًا، أشعر بسعادة لا توصف بخلاصنا من النظام القديم، فقد كان نظامًا مجرمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ورغم ادعائه العلمانية، فإنه لم يكن علمانيًا على الإطلاق، بل استغل الدين بأسوأ الطرق لتمزيق المجتمع وإثارة الفروقات بين أفراده، ما أدى إلى سقوط عدد هائل من الضحايا.

ومع ذلك، فإن سعادتى بزوال النظام القديم لا تعنى أننى أؤيد من جاءوا بعده. فالتوجهات التى يحملونها تثير القلق، كما أن خلفياتهم تدعو إلى الحذر. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنهم استمدوا شرعيتهم من إسقاط ذلك النظام.

وهنا أعود إلى فكرة أساسية، وهى أن مجتمعاتنا تميل إلى قبول أى سلطة إسلامية دون تفكير، وهذا القبول الأعمى غالبًا ما يؤدى إلى مشكلات كبيرة، أتمنى ألا نشهدها فى المستقبل. ورغم أن الكثيرين فى سوريا يعلقون آمالًا عظيمة على أن القادم سيكون أفضل، فإننى لست متفائلًا كثيرًا للأسباب التى ذكرتها، ومع ذلك، آمل أن أكون مخطئًا.

إلى أى مدى انعكس تخصّصك فى الطب النفسى على تعاطيك مع الفكر الدينى؟

- اهتمامى بعلم النفس كان من العوامل التى دفعتنى إلى تأليف كتابى الأول، فقد كنت على اطلاع واسع على علم النفس والطب النفسى، كما أننى على دراية عميقة بنظريات نشوء النفس الإنسانية وتطورها، وهو ما مكّننى من تكوين رؤية واضحة لهذا الموضوع. هذا ما جعلنى أكتب أول مؤلف لى، وسأعود إلى هذا المجال مجددًا من خلال الكتابة عن نظرية المعرفة والنفس الإنسانية، إذ أسعى إلى وضع خريطة مفصلة للنفس البشرية، مع تحديد أجزائها المختلفة وتحليل أبعادها المتنوعة.

هل هناك مشاريع فكرية تعمل عليها حاليًا؟

- لدىّ عدة مشاريع قيد العمل، من بينها كتاب يتناول مراجعة شاملة لمسألة المواريث، وهو موضوع كان والدى قد درسه سابقًا، إلا أننى أرى فيه بعض الثغرات التى أسعى إلى مراجعتها بشكل جذرى. أتوقع أن يكتمل هذا العمل خلال العامين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، أعمل على كتاب آخر يتناول مراجعة شاملة للفلسفة الإسلامية، وهو أحد الأحلام التى كان والدى يسعى لتحقيقها. سيعتمد هذا الكتاب على منهج جديد فى دراسة المصحف، بما يتيح مقاربة مختلفة وأكثر عمقًا لهذا المجال.