نداهة القاهرة.. مصطفى لغتيرى: مصر منارة فكرية وثقافية تضىء الوطن العربى

أثرى الروائى والكاتب المغربى مصطفى لغتيرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات التى تنوعت بين القصة والرواية والشعر والمسرح، مقدمًا عبرها رؤية إبداعية تتداخل فيها الأسئلة الاجتماعية والثقافية والتاريخية بروح تمزج بين التوثيق والخيال.

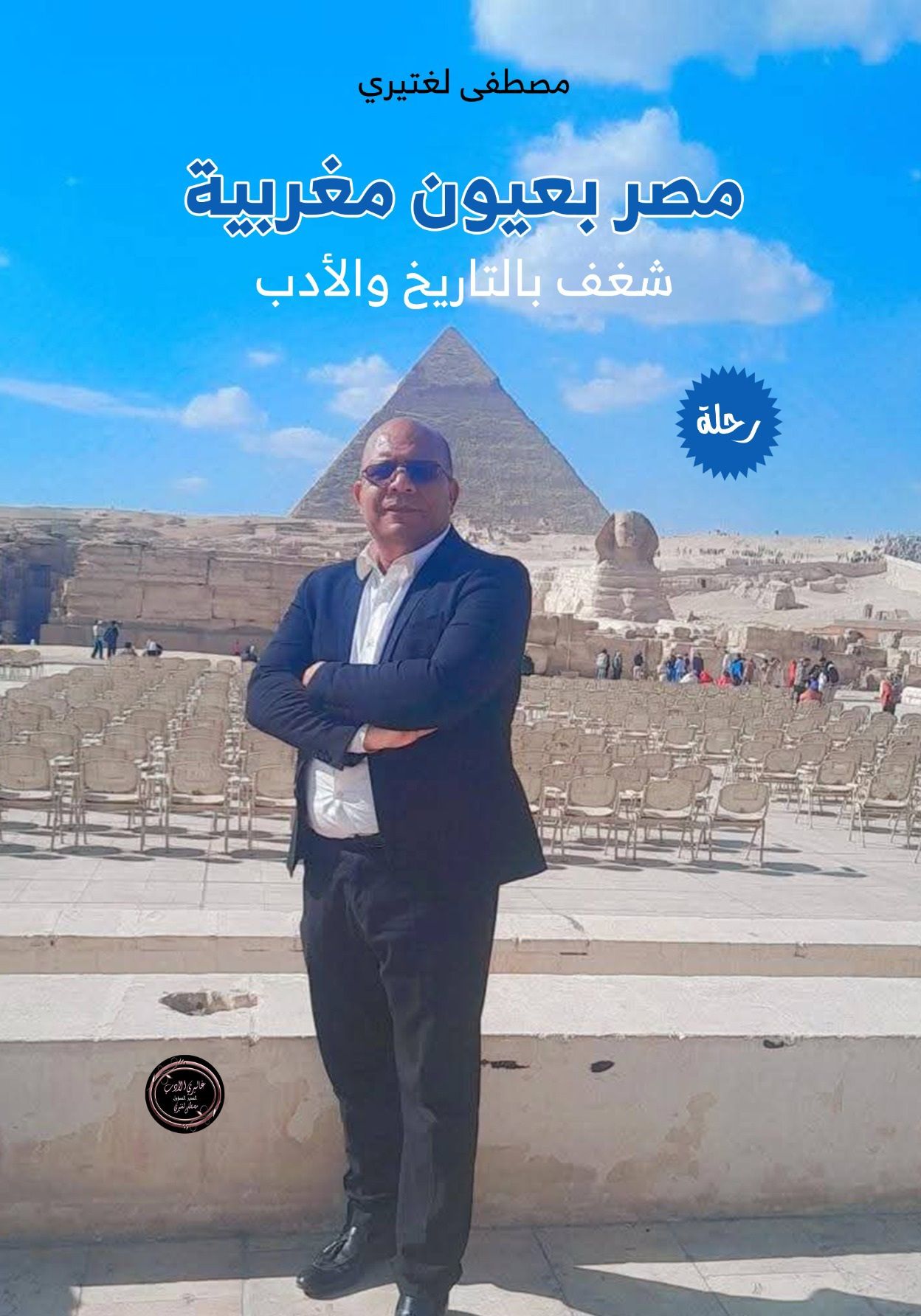

ومؤخرًا، صدر للمؤلف كتاب جديد فى أدب الرحلة، يوثق من خلاله زيارته إلى مصر، وفيه يرصد تجربته الشخصية وانطباعاته عن المكان والتاريخ، متفاعلًا مع المخزون الحضارى والثقافى لها، فلا يكتفى بوصف المشاهد أو توثيق اللحظة، بل ينفذ إلى روح الأمكنة، مستكشفًا التداخل بين الذاكرة والواقع، والتاريخ والحاضر.

فى هذا الحوار، نتحدث مع مصطفى لغتيرى عن تجربته فى أدب الرحلة، وعلاقته بمصر كفضاء ثقافى وتاريخى، كما نستكشف رؤيته للأدب ودوره، خاصة الرواية التاريخية، التى شكلت جزءًا أساسيًا من مشروعه الإبداعى.

■ صدر لك حديثًا كتاب «مصر بعيون مغربية» فى أدب الرحلة، ما الذى دفعك لتسجيل زيارتك إلى مصر فى كتاب؟

- أعتبر كل سفر بمثابة وعد بكتاب جديد، لذا دأبت على تسجيل مشاهداتى وانطباعاتى عن كل مكان أقوم بزبارته سواء فى مقال أو كتاب، او أستثمر كل ذلك فى كتابة رواية جديدة، ومن الطبيعى جدًا أن تحفزنى زيارتى لمصر بكل ما تحبل به من مشاعر جياشة تجاه هذا البلد الذى أكن له كثيرًا من الاحترام والتقدير باعتباره بلد الحضارة والتاريخ بامتياز، فضلًا عن كونه بلد الثقافة والأدب، الذى كان ولا يزال منارة فكرية وثقافية، تضىء بإشعاعها الوطن العربى بأكمله.

■ هل وجدت فارقًا بين الصورة الذهنية التى كنت تحملها عن مصر قبل الزيارة وما عايشته على أرض الواقع؟

- لم تتأثر الصورة الذهنية التى كنت أحملها عن مصر كثيرًا بما ترسّخ فى الذهن بعد الزيارة، فالبلد يزخر بالمعالم الحضارية القادمة إلينا من العصر الفرعونى والحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية بشتى تلويناتها، وهى بصراحة تستحق أكثر من كتاب، وأتمنى أن أوظف بعض ما شاهدته هناك فى كتابة رواية، لتضاف إلى كتابى فى أدب الرحلة عن هذا البلد العريق.

■ تحدثت فى الكتاب عن العلاقة التى ربطتك مبكرًا بالثقافة المصرية.. صف لنا جوانب هذه العلاقة وكيف تطورت على امتداد السنوات.

- لقد تربى جيلى على إيقاع حبه الكبير للثقافة المصرية، وتجلى ذلك بالخصوص فى مجال الثقافة والأدب من خلال قراءة قصص محمد عطية الإبراشى فى الطفولة وكتابات مصطفى لطفى المنفلوطى فى المراهقة، وقصص وروايات نجيب محفوظ وطه حسين وسلامة موسى وإحسان عبدالقدوس ومحمد عبدالحليم عبدالله فى مرحلة الشباب، كما كان للغناء دور كبير فى تشكيل ذائقتنا الفنية من خلال أغانى سيدة الطرب العربى أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وسيد مكاوى وفريد الأطرش ومحمد عبدالوهاب وغيرهم، كما كان للمسلسلات والأفلام السينمائية والمسرحيات دور كبير فى التشبع بالثقافة المصرية، حتى إننى أذكر أن بعض القاعات السينمائية كانت تعرض بالتناوب فيلمًا مصريًا وفيلمًا هنديًا بشكل متواصل. هذا فضلًا عن عرض التليفزيون المغربى المسرحيات المصرية، ومن المسلسلات المهمة «ليالى الحلمية»، ومن المسرحيات مسرحية «الزعيم» لعادل إمام.

■ ما الذى راعيته فى كتابتك عن مصر ضمن أدب الرحلة على صعيد اللغة؟ وإلى أى مدى سعيت لتحقيق التوازن بين الرصد والأبعاد التأملية والثقافية؟

- تستحق مصر أن أختار لها، عند الكتابة عنها، جزالة اللفظ وجمال المعنى. لذلك، كنت أثناء الكتابة أكثر انتقاءً للكلمات المناسبة، وأكثر تدفقًا فى المعانى الجذابة. بل أظننى كنت عاطفيًا إلى حدٍ كبير، لكن ذلك لم يمنعنى من أن أكون موضوعيًا أيضًا فى نقل المعلومة بواقعها الحالى، ورصد عمقها التاريخى، حتى يستفيد القارئ من الكتاب بأفضل صورة. ومع ذلك، يبقى الكتاب فى نهاية المطاف تسجيلًا لوجهة نظرى ومشاعرى تجاه بلد لا أخفى عشقى له، ولتاريخه، وحضارته، وثقافته، فالهوى غلّاب، كما يُقال.

■ أصدرت ٣٩ مؤلفًا متنوعًا بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح والمقالة.. كيف تنجح فى التحول بين هذه الأجناس الأدبية المختلفة؟ وهل تجد أن لكل جنس أدبى لغة وأسلوبًا خاصًا يتطلب منك تغييرًا فى طريقة التفكير والكتابة؟

- المطلع على كتاباتى سيلاحظ التنوع الكبير فى الأساليب وطرق التناول، سواء من جنس أدبى إلى آخر أو داخل الجنس الأدبى الواحد. وقد توقف عند هذه السمة العديد من النقاد الذين اهتموا بتجربتى الإبداعية المتواضعة، فقد بلغ عدد الكتب النقدية التى تناولت أعمالى حتى الآن تسعة كتب.

لا يقتصر هذا التنوع على الانتقال بين الأجناس الأدبية فحسب، بل يتجلى أيضًا داخل الجنس الأدبى الواحد. ففى الرواية، على سبيل المثال، أحرص على التنويع فى الشكل والمضمون وفقًا لمتطلبات كل عمل. فى «رجال وكلاب»، وظّفتُ تقنية التحليل النفسى، إذ فرضت علىّ ثيمة الوسواس القهرى هذا الأسلوب، فركّزت فى الكتابة على التداعيات، وسعيت إلى إخضاع الشخصية الرئيسية لجلسات علاج نفسى عبر استعادة تفاصيل حياته الشخصية. أما فى «الأطلسى التائه»، فقد لجأت إلى تقنية الحكاية التقليدية، نظرًا لهيمنة ثيمة التصوف، مما جعل الشكل السردى يتناغم مع المضمون. فى «زنبقة المحيط»، التى تنتمى إلى الرواية البوليسية، اعتمدتُ أسلوب المطاردات، بينما حاولتُ فى «أمومة لم تكتمل» تحقيق انسجام بين الأسلوب الأدبى والطابع العلمى، كون الرواية تنتمى إلى الخيال العلمى.

أما فيما يتعلق بالكتابة فى الأجناس الأدبية المختلفة، فمن البديهى أن ما تتطلبه القصة القصيرة من تكثيف وإيجاز يختلف عمّا تفرضه الرواية من اهتمام بالتفاصيل واستطراد فى الوصف. وفى المقابل، ترتكز المسرحية على الحوار، مما يجعلها أكثر درامية من باقى الأجناس الأدبية، حيث يصل الصراع بين الشخصيات إلى أقصى مداه.

■ تعكس فى أعمالك البيئة المحلية المغربية، مثلما فى «تراتيل أمازيغية» و«ليلة إفريقية»، فكيف تتعامل مع الخصوصية المحلية دون أن تفقد الرواية طابعها الإنسانى العالمى؟ وهل تعتقد أن التركيز على المحلية يمكن أن يكون جسرًا لفهم أعمق للقضايا العالمية؟

- أقول دائمًا إن تفريط الكاتب فى محليته يفقده الكثير، فالمحلية هنا تعنى أن يكون الكاتب واعيًا جيدًا بما يقوله، أى أن ينطلق من تجربة معيشة، ما يمنحه قاعدة صلبة فى الكتابة، على عكس الكاتب الذى ينطلق من أفكار مجردة. أما الطابع العالمى فى الكتابة، فيتحقق من خلال التناول الإنسانى لما هو محلى، أى تغليب الرؤية الإنسانية فى العمل الأدبى، وأقصد تحديدًا الانتصار للإنسان فى بعده الحقوقى وشرطه الإنسانى، واحترام الآخر، وتعزيز قيمة التسامح وقبول الاختلاف، ودعم المرأة فى جهودها نحو التحرر وبناء ذاتها بعيدًا عن الوصاية.

كما أن هذه العالمية تتحقق بالارتقاء بالقيمة الفنية والجمالية للنص الأدبى، بما يعنى أن تألق الكاتب والمكتوب لا يتحقق إلا من خلال تقديم عمل أدبى يتمتع بالانسجام، والقابلية لتعدد القراءات، وتضمنه قيمًا إنسانية خالدة، حتى لو ظل متجذرًا فى محليته.

وقد حاولت فى رواياتى أن أعكس الإنسان المغربى فى لحظاته الوجودية المؤثرة، خلال فرحه وحزنه، وسعيه الحثيث لتحقيق أحلامه وتجاوز انكساراته. والأهم من ذلك، سعيت إلى إبراز تعدد مكونات هويته، التى تنهل مما هو عربى وأمازيغى وإفريقى وأندلسى، لأننى أعتبر هذا التعدد دليل غنى وقوة، ومحفزًا على العمل من أجل مستقبل أفضل، إن تم التعامل معه بعقلانية.

■ ثمة اهتمام فى أكثر من عمل لك بالتاريخ سواء القديم أو الحديث، فما الذى تسعى لتحقيقه من خلال العودة إلى التاريخ؟ هل هى مساهمة فى إعادة تعريف الهوية الثقافية، أم أنه محاولة لقراءة الراهن؟

- التاريخ معلم كبير لنا، فدراسته مهمة، وهى بلا شك تقدم لنا الكثير من الدروس والعبر. ومن أهم الفوائد التى نجنيها منه التعرف على ذواتنا فى عمقها، فالهوية أمر جوهرى، فعندما يدرك الإنسان المغربى أن له وجودًا عميقًا فى التاريخ، فإن ذلك يجعله فخورًا بنفسه، ويقيه من الاستلاب أمام الآخر، مما يكسبه مناعة قوية.

وقد سعيت إلى إبراز هذه الفكرة فى رواية «تراتيل أمازيغية»، التى تسرد قصة دولة أمازيغية ازدهرت فى المغرب وخاضت حرب استنزاف ضد الرومان الذين احتلوا بعض مناطقه. كما تناولت التاريخ الوسيط للمغرب من خلال رواية «الأطلسى التائه» و«زوجة الملوك الثلاثة»؛ ففى الأولى قدمت للقارئ شخصية صوفية مغربية، بينما سلطت الضوء فى الثانية على امرأة مغربية كان لها دور بارز فى ازدهار الدولة المرابطية، وقد ساعدت الأمير يوسف بن تاشفين على توسيع دولته التى بسطت نفوذها حتى بلاد الأندلس.

أما فيما يخص التاريخ الحديث، فقد حاولت استعراض بعض محطاته المفصلية فى روايات «ابن السماء» و«على ضفاف البحيرة» وأحلام المسيسيبى على ضفاف سبو»، ساعيًا إلى تقديم تصورى الخاص لبعض الأحداث المصيرية فى تاريخ المغرب الحديث.

■ فى هذا الصدد، جاءت روايتك التاريخية الأحدث «فى بيت الجنرال» وفيها تعود إلى الاحتلال البرتغالى.. فما الذى جعلك تستدعى هذه الفترة؟ وكيف وازنت فى عملك بين التوثيق التاريخى والاشتغال الأدبى؟

- للأسف، رغم أهمية هذه الفترة من تاريخ المغرب، فإن الناس بالكاد يعرفون عنها شيئًا. وهذا ما دفعنى إلى الكتابة عنها، بعد اطلاعى على كتاب لمستشرق برتغالى حول ما يُسمى «حصار مازغان الأخير»، إذ سطّر المغاربة خلاله ملاحم بطولية أجبرت البرتغاليين على الانسحاب من البلاد. فقد حاصرهم الجيش المغربى لفترة طويلة، ما أدى إلى استسلامهم وخروجهم من مدينة الجديدة.

ولا شك أن هذه الملحمة تضاف إلى معركة الملوك الثلاثة، التى انتصر فيها المغاربة على البرتغاليين وطردوهم من المغرب. والتعرف على هذه الأحداث، إلى جانب قيمتها التوثيقية والتعليمية، يرفع الهمم، ويعزز الحس الوطنى، ويحفز المواطن على التشبث بوطنه، وبذل مجهود أكبر من أجل النهوض به.

■ بعض أعمالك تمت ترجمتها إلى لغات أخرى. كيف ترى أهمية الترجمة فى نشر الأدب العربى عالميًا؟ وهل تعتقد أنها يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز الحوار الثقافى بين الشعوب؟

- الترجمة وسيلة أساسية لتواصل الشعوب، خاصة فى المجال الثقافى، إذ لا يمكن إنكار دورها فى تعزيز المثاقفة وتلاقح الأفكار بين مختلف الثقافات. وحتى وقت قريب، كان هذا العمل الثقافى المهم يقتصر على نقل آداب الشعوب الأخرى، خصوصًا الغربية، إلى اللغة العربية، بينما كان نقل الثقافة العربية إلى اللغات العالمية مقتصرًا على الكتب التراثية، مثل «ألف ليلة وليلة». لكن فى الآونة الأخيرة، شهدت الساحة العربية حركية مهمة، فقد أقبل بعض المترجمين على نقل نصوص أدبية عربية حديثة إلى اللغات العالمية. وقد حظيت بعض كتبى وقصصى بالترجمة إلى عدة لغات، سواء فى كتب مستقلة أو عبر مقالات نُشرت فى مجلات عالمية. ومن بين هذه الكتب التى حظيت باهتمام خاص، كتابى الأخير «مصر بعيون مغربية.. شغف بالتاريخ والأدب»، الذى تُرجمت فصول منه إلى اللغة الألمانية.

■ كيف ترى دور الأدب فى مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية؟ وهل تعتقد أنه يمكن أن يكون أداة للتغيير الاجتماعى؟

- لقد انتهى العصر الذى راهن فيه الناس على وقوع تحولات اجتماعية كبرى من خلال الأدب، وفق تصورٍ كان يُخندق الأدب فى إطار الصراع الاجتماعى والطبقى تحديدًا.

شخصيًا، أرى أن الدور الأساسى للأدب هو دور فنى وجمالى، وهو بلا شك تثقيفى وتنويرى أيضًا. فغاية الأدب ليست فرض أيديولوجيا معينة، بل تقديم نص يتمتع بجمالية عالية ويسهم فى الارتقاء بذائقة القارئ. ومع ذلك، لا يعنى هذا أن الأدب محايد أو مجرد من البُعد الاجتماعى، بل على العكس، فهو يعكس ما يمور فى المجتمع من ظواهر وصراعات، بل ويمنح صوتًا لمن لا صوت له.

وأزعم أن الأدب الحقيقى هو ذاك الذى يقدّم رؤية مغايرة لما تسعى السلطة السياسية والاجتماعية إلى تكريسه، فهو ينتصر للمسكوت عنه ويمنح الهامشى حضورًا فى السرد. لهذا السبب، قد يُنظر إليه على أنه مزعج ومتمرّد على الأعراف، لأنه لا يخضع للسائد من الأفكار والعادات والتصورات.

■ فى روايتك «جنة الفلاسفة» محاولة مغايرة لمقاربة الفكر الفلسفى.. فماذا كان الدافع وراءها؟ وما الذى تمثله فى إطار مشروعك الروائى؟

- من بين المجالات الفكرية التى تستهوينى بشدة؛ الفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وأرى أن الأديب إذا لم يكن مسلحًا بفكر فلسفى، فإن كتاباته تفتقد للكثير من العمق. فالفلسفة ليست مجرد تأملات نظرية، بل أداة لبناء رؤية الكاتب وتصوره لنفسه وللعالم من حوله، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا فى خلفية أى إنتاج أدبى يسعى لأن يكون ذا قيمة فكرية.

وبسبب عشقى للفلسفة، راودتنى فكرة أن أجعلها ثيمة أساسية لإحدى رواياتى، وهذا ما تحقق لى من خلال رواية «جنة الفلاسفة». فى هذه الرواية، تلتقى طالبة فلسفة بأستاذها السابق، ويقرران خوض مغامرة فى أحضان الطبيعة لاختبار مدى أصالة أفكارهما بعيدًا عن زيف الحضارة. وقد أتاحت لى هذه الرواية تمرير العديد من أفكار الفلاسفة عبر التاريخ، ليس بطريقة مباشرة أو خطابية، بل عبر الحوار العميق بين الشخصيتين الرئيسيتين، ومن خلال المواقف الطريفة والتجارب التى يخوضانها أثناء رحلتهما.

■ هل من كتابات جديدة تعمل عليها بالوقت الراهن؟

- أنتظر بفارغ الصبر صدور كتابى الأربعين، وهو رواية جديدة يمكن تصنيفها ضمن ما يُعرف بأدب الصحراء. جاءت هذه الرواية ثمرةً لرحلة قمت بها إلى جنوب المغرب، حيث تمتد الصحراء الشاسعة بجمالها الأخاذ وسحرها الفريد. وقد كانت هذه التجربة فرصةً سانحة لنقل عادات وتقاليد أهل الصحراء إلى القارئ، إلى جانب تضمينها بعض المعلومات التاريخية التى تسلط الضوء على عمق ارتباط هذا الجزء من بلادنا بوطنه الأم، خاصة بعد فترة طويلة من الاحتلال الإسبانى، قبل أن يُسترجع إلى أحضان الوطن عام 1975. ما يميز هذه الرواية هو المزج بين الواقعى والخيالى، إذ تتشابك الأحداث الفانتازية مع الطابع الرحلى، ما يخلق تجربة سردية غنية تجمع بين السحر والتوثيق والدهشة.